人教版生物七下4.2.2《消化和吸收》课件(共14张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版生物七下4.2.2《消化和吸收》课件(共14张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2020-02-16 18:36:24 | ||

图片预览

文档简介

(共14张PPT)

第二节 消化与吸收

人教版七年级生物下册第二章

1.为什么患有慢性肠胃病的人比较瘦?

2.为什么有的人饭吃得很多,身体却长不胖?

第二节 消化和吸收(第1课时)

1.通过阅读文本,知道消化的概念;

通过观看视频,描述人体消化系统的组成。

2.通过自学讨论和小组合作,尝试探究发生在口腔内的化学消化。

3.知道口腔对食物的消化包括物理消化和化学消化两个方面。

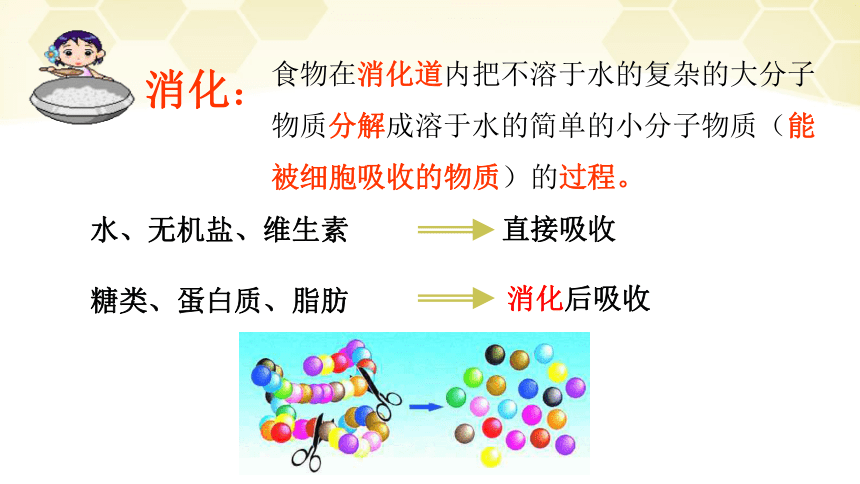

食物在消化道内把不溶于水的复杂的大分子物质分解成溶于水的简单的小分子物质(能被细胞吸收的物质)的过程。

消化:

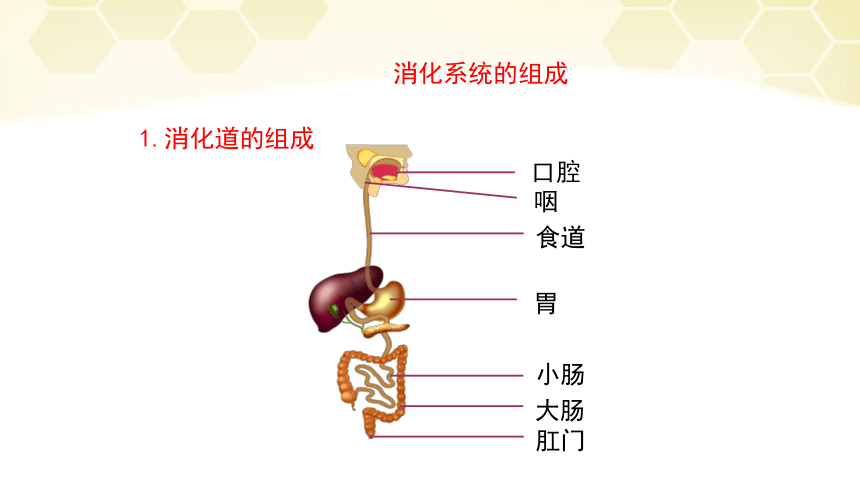

1.消化道的组成

消化系统的组成

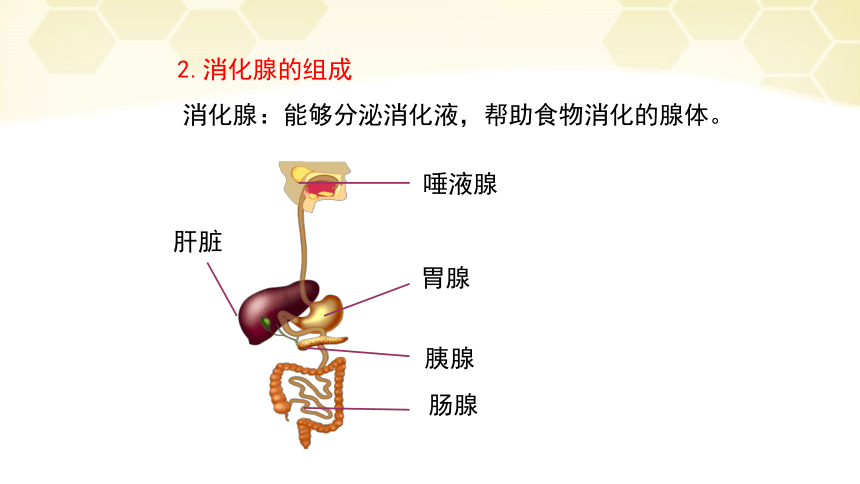

2.消化腺的组成

消化腺:能够分泌消化液,帮助食物消化的腺体。

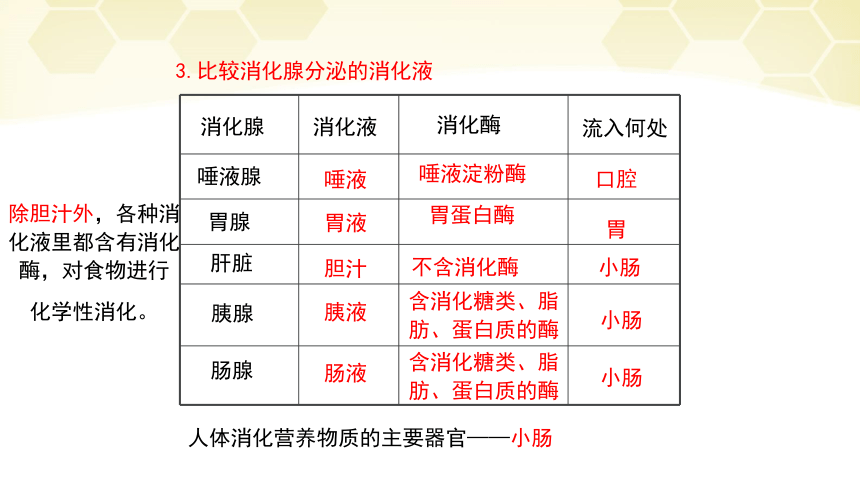

3.比较消化腺分泌的消化液

肝脏

胰腺

肠腺

胃腺

口腔

小肠

胃

小肠

小肠

消化腺

唾液腺

消化液

唾液

胃液

胆汁

胰液

肠液

流入何处

消化酶

唾液淀粉酶

胃蛋白酶

含消化糖类、脂肪、蛋白质的酶

含消化糖类、脂肪、蛋白质的酶

不含消化酶

人体消化营养物质的主要器官——小肠

除胆汁外,各种消化液里都含有消化酶,对食物进行

化学性消化。

1.馒头放嘴里细细咀嚼,慢慢地你能感觉到甜味。馒头变甜是否与牙的咀嚼、舌的搅拌以及唾液有关系?试验中如何模拟者三个条件。

2.取唾液前为什么要用凉开水漱口?

3.如果变量是唾液,你该如何设计对照实验?

4.如果变量是牙齿的咀嚼,你该如何设计对照试验?

5.淀粉的特性是遇到碘液变成蓝色,怎样看出淀粉已经被消化?

6.唾液淀粉酶在37℃的活性最强,我们通过哪些途径保证实验装置也处于37℃?

阅读课本27-28页,探究馒头在口腔中的变化。

实验探究:馒头在口腔中的变化

1.提出问题

2.做出假设:

馒头变甜是否与牙的咀嚼、舌的搅拌以及

唾液都有关系呢?

馒头变甜与牙的咀嚼、舌的搅拌以及

唾液都有关系。

探究活动:口腔对淀粉的消化作用

馒头碎屑

2毫升唾液

搅拌混合。

馒头碎屑

2毫升清水

搅拌混合。

馒头小块

2毫升唾液

混合不搅拌

放入37℃左右的

温水中5~10分钟

各加2滴碘液,摇匀

食物的消化

唾液淀粉酶最适温度。温度过高酶会失去活性;温度过低,酶的活性降低。

1.馒头碎屑与2毫升唾液搅拌混合

2.馒头碎屑与2毫升清水搅拌混合

3.馒头小块与2毫升唾液不搅拌

1

2

3

不变色

变色

部分变色

淀粉被转化

淀粉没被转化

淀粉被部分转化

结论:馒头变甜与唾液的分泌以及牙齿的咀嚼和

舌的搅拌都有关系。

消化器官——口腔

口腔中参与消化的结构:

牙齿:咀嚼食物

舌:搅拌食物

唾液:初步消化淀粉

分解食物中的淀粉。

(1)该实验的实验试管是_1号_试管;对照试管是 2号 试管。

(2)1号、2号试管经过充分振荡后,出现的现象为:1号试管不变蓝,2号试管变蓝。

(3)发生这种现象的原因分别是:1号试管淀粉被唾液全部消化了,2号试管淀粉没有被消化。

(4)本实验用37℃水浴,是因为 唾液淀粉酶在37℃时活性最强。

《基础训练》

16页第3题

第二节 消化与吸收

人教版七年级生物下册第二章

1.为什么患有慢性肠胃病的人比较瘦?

2.为什么有的人饭吃得很多,身体却长不胖?

第二节 消化和吸收(第1课时)

1.通过阅读文本,知道消化的概念;

通过观看视频,描述人体消化系统的组成。

2.通过自学讨论和小组合作,尝试探究发生在口腔内的化学消化。

3.知道口腔对食物的消化包括物理消化和化学消化两个方面。

食物在消化道内把不溶于水的复杂的大分子物质分解成溶于水的简单的小分子物质(能被细胞吸收的物质)的过程。

消化:

1.消化道的组成

消化系统的组成

2.消化腺的组成

消化腺:能够分泌消化液,帮助食物消化的腺体。

3.比较消化腺分泌的消化液

肝脏

胰腺

肠腺

胃腺

口腔

小肠

胃

小肠

小肠

消化腺

唾液腺

消化液

唾液

胃液

胆汁

胰液

肠液

流入何处

消化酶

唾液淀粉酶

胃蛋白酶

含消化糖类、脂肪、蛋白质的酶

含消化糖类、脂肪、蛋白质的酶

不含消化酶

人体消化营养物质的主要器官——小肠

除胆汁外,各种消化液里都含有消化酶,对食物进行

化学性消化。

1.馒头放嘴里细细咀嚼,慢慢地你能感觉到甜味。馒头变甜是否与牙的咀嚼、舌的搅拌以及唾液有关系?试验中如何模拟者三个条件。

2.取唾液前为什么要用凉开水漱口?

3.如果变量是唾液,你该如何设计对照实验?

4.如果变量是牙齿的咀嚼,你该如何设计对照试验?

5.淀粉的特性是遇到碘液变成蓝色,怎样看出淀粉已经被消化?

6.唾液淀粉酶在37℃的活性最强,我们通过哪些途径保证实验装置也处于37℃?

阅读课本27-28页,探究馒头在口腔中的变化。

实验探究:馒头在口腔中的变化

1.提出问题

2.做出假设:

馒头变甜是否与牙的咀嚼、舌的搅拌以及

唾液都有关系呢?

馒头变甜与牙的咀嚼、舌的搅拌以及

唾液都有关系。

探究活动:口腔对淀粉的消化作用

馒头碎屑

2毫升唾液

搅拌混合。

馒头碎屑

2毫升清水

搅拌混合。

馒头小块

2毫升唾液

混合不搅拌

放入37℃左右的

温水中5~10分钟

各加2滴碘液,摇匀

食物的消化

唾液淀粉酶最适温度。温度过高酶会失去活性;温度过低,酶的活性降低。

1.馒头碎屑与2毫升唾液搅拌混合

2.馒头碎屑与2毫升清水搅拌混合

3.馒头小块与2毫升唾液不搅拌

1

2

3

不变色

变色

部分变色

淀粉被转化

淀粉没被转化

淀粉被部分转化

结论:馒头变甜与唾液的分泌以及牙齿的咀嚼和

舌的搅拌都有关系。

消化器官——口腔

口腔中参与消化的结构:

牙齿:咀嚼食物

舌:搅拌食物

唾液:初步消化淀粉

分解食物中的淀粉。

(1)该实验的实验试管是_1号_试管;对照试管是 2号 试管。

(2)1号、2号试管经过充分振荡后,出现的现象为:1号试管不变蓝,2号试管变蓝。

(3)发生这种现象的原因分别是:1号试管淀粉被唾液全部消化了,2号试管淀粉没有被消化。

(4)本实验用37℃水浴,是因为 唾液淀粉酶在37℃时活性最强。

《基础训练》

16页第3题