京改版生物七年级下册 8.2 神经调节的基本方式 课件(30张PPT)

文档属性

| 名称 | 京改版生物七年级下册 8.2 神经调节的基本方式 课件(30张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北京版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2020-02-16 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件30张PPT。

神经调节的基本方式

1、当你的手突然碰到很烫的东西,你会有什么反应呢?

2、当一个物体在你眼前突然出现时,你又会有何反应呢?谈感受 反射是神经调节的基本方式 那么什么是反射呢? 膝跳反射方法步骤

每两位同学一组,两人轮换进行实验。

1.一位同学作为受试者坐在椅子上,一条腿着地,另一条腿自然地搭在这条腿上。

2.另一同学用手掌内侧的边缘,迅速叩击一下受试同学上面那条腿膝盖下面的韧带,同时观察这条腿有什么反应。请大家观看下面的演示实验 请大家阅读课本85页实验目的要求及步骤。实验两人一组做分组实验做实验时请大家注意:

(1)叩击部位:膝盖下方韧带。

(2)叩击时机:受试者放松且未注意。

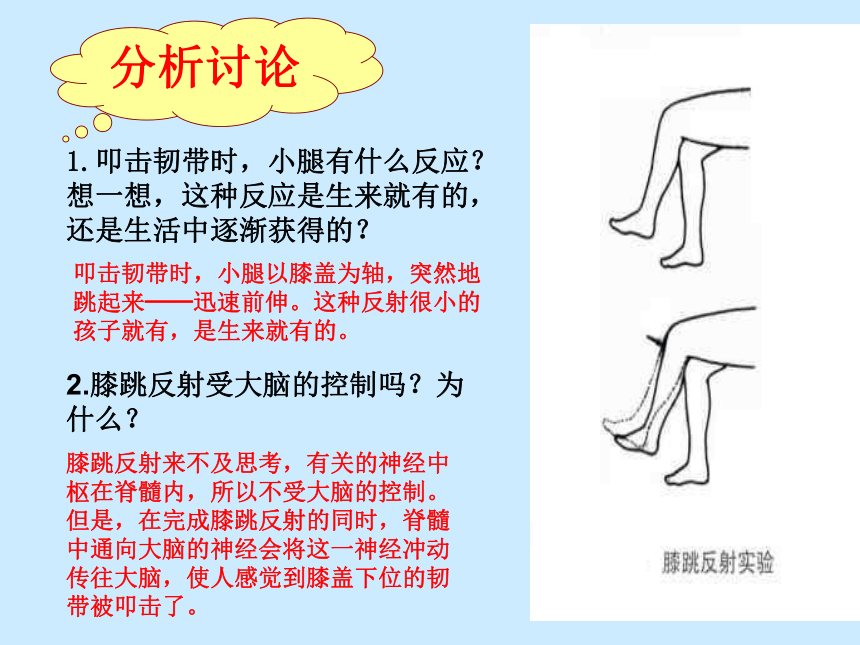

(3)叩击力量:不一定要很大,但速度要快。做一做1.叩击韧带时,小腿有什么反应?想一想,这种反应是生来就有的,还是生活中逐渐获得的?

2.膝跳反射受大脑的控制吗?为什么?叩击韧带时,小腿以膝盖为轴,突然地跳起来──迅速前伸。这种反射很小的孩子就有,是生来就有的。 膝跳反射来不及思考,有关的神经中枢在脊髓内,所以不受大脑的控制。但是,在完成膝跳反射的同时,脊髓中通向大脑的神经会将这一神经冲动传往大脑,使人感觉到膝盖下位的韧带被叩击了。 分析讨论反射:是指人(或动物)通过神经

系统,对外界或内部的各种

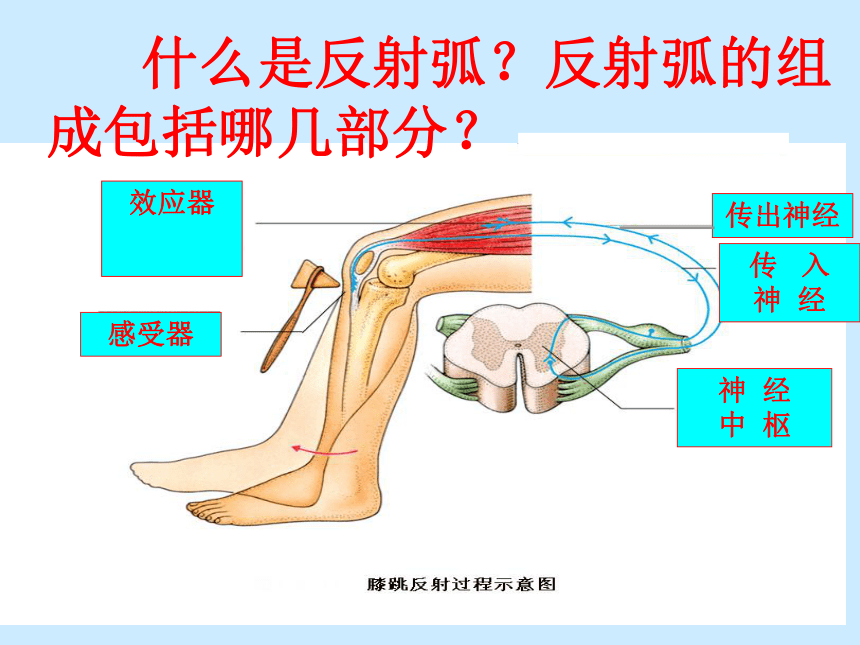

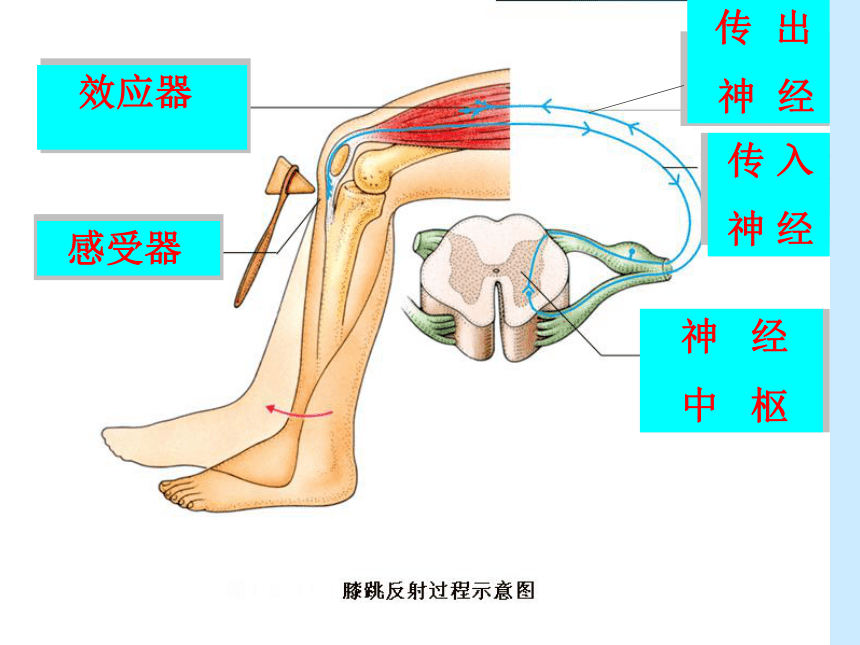

刺激所发生的有规律的反应。 请你举出生活中人和动物产生反射的一些事例。 什么是反射弧?反射弧的组成包括哪几部分?反射弧——参与反射的神经结构叫反射弧 感受器 传 出

神 经 传 入

神 经 神 经

中 枢 效应器

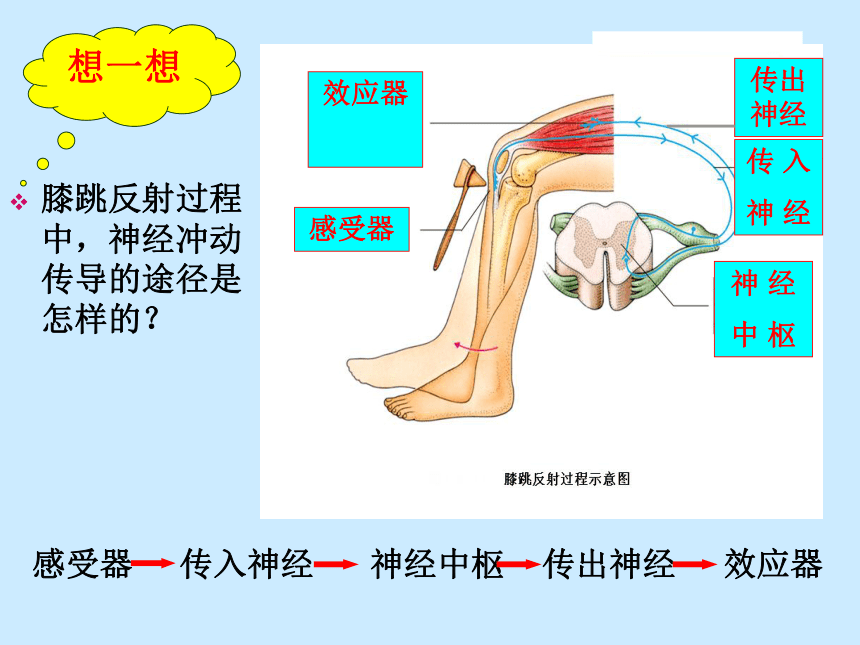

膝跳反射过程中,神经冲动传导的途径是怎样的?

想一想 如果反射弧某一环节出现障碍,反射还能完成吗?

例如:在一个以肌肉为效应器的反射弧中,如果传出神经损伤,其他环节正常,对外部刺激有无感觉?这块肌肉活动正常还是瘫痪?为什么? 对外部刺激仍有感觉,这时由于反射弧的传入神经完好。但由于传出神经损伤,作为效应器的肌肉,得不到神经冲动,所以不能产生收缩,处于瘫痪状态。说一说小狗钻火圈小猴骑车A1

A2B1 B2

B3 B4简单反射:人和动物生来就

有的先天性反射。

复杂反射:人和动物在生活过

程中形成的后天性

反射。分析讨论1、食物和铃声刺激引起的唾液分泌反射有什么不同?

2、使狗建立“铃声——唾液分泌反射”的重要条件是什么?

3、经过训练,本来与唾液分泌无关的铃声刺激也能引起狗的唾液分泌,这种反射活动有什么意义?吃食物流唾液是狗生来就有的简单反射,听铃声流唾液是狗在生活过程中逐渐形成的复杂反射。铃声刺激和食物的多次结合。

复杂反射的建立,可以使机体更好的适应环境的变化。

简单反射和复杂反射的区别 马戏团的小狗经过训练以后也能学会“算

数”,这和人的学算数的情况一样吗?为什么? 不一样。因为马戏团的小狗表演简单计算是对具体的

刺激(如道具的形式、演员的声音)建立的复杂反射,

而人会计算是对抽象的刺激(如数字)建立的复杂反

射。小狗不会懂得数字的含义,而人懂得数字的含义。想一想1、神经调节的基本方式是反射。它是通过神经系统,

对外界或内部的各种刺激所发生的有规律的反应。小 结2、反射的结构基础是反射弧。它包括感受器、传入神

经、神经中枢、传出神经、效应器。3、反射分为简单反射和复杂反射。简单反射是一种生

来就有的先天性反射,复杂反射是在生活过程中逐

渐形成的后天性反射。条件反射建立在简单反射的

基础上,必须有大脑皮层的参与。 1、神经调节的基本方式是 ( )

A、兴奋 B、抑制 C、反射 D、运动

2、膝跳反射的神经中枢位于( )

A、大脑皮层 B、小脑 C、脊髓 D、脑干

3、完成反射的神经结构是 ( )

A、神经元 B、神经纤维 C、脊髓 D、反射弧

4、反射与反射弧的关系是 ( )

A、只要反射弧完整,必然出现反射活动。

B、反射活动的完成,必须通过反射弧来实现。

C、反射活动可以不通过反射弧来实现。

D、反射和反射弧在性质上完全一致。BDCC学以致用5、下列各项活动中不属于反射的是 ( )

A、剧烈运动时呼吸加快、加深 B、天热时汗腺分泌增加

C、草履虫向含有营养液的液滴游去 D、强光下瞳孔收缩

6、下列各项中属于非条件反射的是 ( )

A、小孩见到穿白大褂的大夫哭 B、精彩的表演引起观众大笑

C、鹦鹉见到客人会说“你好” D、吃到面包就会分泌唾液

7、反复进行下列哪一项,可训练鸡群听哨声集合( )

A、喂食前先吹哨 B、喂食后再吹哨

C、只喂食不吹哨 D、只吹哨不喂食

8、马戏团里的动物在成功表演节目后,训兽员总要喂给它们一些食物,其作用是(???? )

A.强化对具体刺激形成的条件反射? B.鼓励动物的出色表演

C.强化对抽象刺激形成的条件反射 D.强化已形成的非条件反射 AADC我能行 小孩遇到电闪雷鸣的天气,立即去避雨,这一行动是不是反射?从接受刺激到作出反应的途径是怎样的?请你用图解形式表示出来。拓展与提高再 见

神经调节的基本方式

1、当你的手突然碰到很烫的东西,你会有什么反应呢?

2、当一个物体在你眼前突然出现时,你又会有何反应呢?谈感受 反射是神经调节的基本方式 那么什么是反射呢? 膝跳反射方法步骤

每两位同学一组,两人轮换进行实验。

1.一位同学作为受试者坐在椅子上,一条腿着地,另一条腿自然地搭在这条腿上。

2.另一同学用手掌内侧的边缘,迅速叩击一下受试同学上面那条腿膝盖下面的韧带,同时观察这条腿有什么反应。请大家观看下面的演示实验 请大家阅读课本85页实验目的要求及步骤。实验两人一组做分组实验做实验时请大家注意:

(1)叩击部位:膝盖下方韧带。

(2)叩击时机:受试者放松且未注意。

(3)叩击力量:不一定要很大,但速度要快。做一做1.叩击韧带时,小腿有什么反应?想一想,这种反应是生来就有的,还是生活中逐渐获得的?

2.膝跳反射受大脑的控制吗?为什么?叩击韧带时,小腿以膝盖为轴,突然地跳起来──迅速前伸。这种反射很小的孩子就有,是生来就有的。 膝跳反射来不及思考,有关的神经中枢在脊髓内,所以不受大脑的控制。但是,在完成膝跳反射的同时,脊髓中通向大脑的神经会将这一神经冲动传往大脑,使人感觉到膝盖下位的韧带被叩击了。 分析讨论反射:是指人(或动物)通过神经

系统,对外界或内部的各种

刺激所发生的有规律的反应。 请你举出生活中人和动物产生反射的一些事例。 什么是反射弧?反射弧的组成包括哪几部分?反射弧——参与反射的神经结构叫反射弧 感受器 传 出

神 经 传 入

神 经 神 经

中 枢 效应器

膝跳反射过程中,神经冲动传导的途径是怎样的?

想一想 如果反射弧某一环节出现障碍,反射还能完成吗?

例如:在一个以肌肉为效应器的反射弧中,如果传出神经损伤,其他环节正常,对外部刺激有无感觉?这块肌肉活动正常还是瘫痪?为什么? 对外部刺激仍有感觉,这时由于反射弧的传入神经完好。但由于传出神经损伤,作为效应器的肌肉,得不到神经冲动,所以不能产生收缩,处于瘫痪状态。说一说小狗钻火圈小猴骑车A1

A2B1 B2

B3 B4简单反射:人和动物生来就

有的先天性反射。

复杂反射:人和动物在生活过

程中形成的后天性

反射。分析讨论1、食物和铃声刺激引起的唾液分泌反射有什么不同?

2、使狗建立“铃声——唾液分泌反射”的重要条件是什么?

3、经过训练,本来与唾液分泌无关的铃声刺激也能引起狗的唾液分泌,这种反射活动有什么意义?吃食物流唾液是狗生来就有的简单反射,听铃声流唾液是狗在生活过程中逐渐形成的复杂反射。铃声刺激和食物的多次结合。

复杂反射的建立,可以使机体更好的适应环境的变化。

简单反射和复杂反射的区别 马戏团的小狗经过训练以后也能学会“算

数”,这和人的学算数的情况一样吗?为什么? 不一样。因为马戏团的小狗表演简单计算是对具体的

刺激(如道具的形式、演员的声音)建立的复杂反射,

而人会计算是对抽象的刺激(如数字)建立的复杂反

射。小狗不会懂得数字的含义,而人懂得数字的含义。想一想1、神经调节的基本方式是反射。它是通过神经系统,

对外界或内部的各种刺激所发生的有规律的反应。小 结2、反射的结构基础是反射弧。它包括感受器、传入神

经、神经中枢、传出神经、效应器。3、反射分为简单反射和复杂反射。简单反射是一种生

来就有的先天性反射,复杂反射是在生活过程中逐

渐形成的后天性反射。条件反射建立在简单反射的

基础上,必须有大脑皮层的参与。 1、神经调节的基本方式是 ( )

A、兴奋 B、抑制 C、反射 D、运动

2、膝跳反射的神经中枢位于( )

A、大脑皮层 B、小脑 C、脊髓 D、脑干

3、完成反射的神经结构是 ( )

A、神经元 B、神经纤维 C、脊髓 D、反射弧

4、反射与反射弧的关系是 ( )

A、只要反射弧完整,必然出现反射活动。

B、反射活动的完成,必须通过反射弧来实现。

C、反射活动可以不通过反射弧来实现。

D、反射和反射弧在性质上完全一致。BDCC学以致用5、下列各项活动中不属于反射的是 ( )

A、剧烈运动时呼吸加快、加深 B、天热时汗腺分泌增加

C、草履虫向含有营养液的液滴游去 D、强光下瞳孔收缩

6、下列各项中属于非条件反射的是 ( )

A、小孩见到穿白大褂的大夫哭 B、精彩的表演引起观众大笑

C、鹦鹉见到客人会说“你好” D、吃到面包就会分泌唾液

7、反复进行下列哪一项,可训练鸡群听哨声集合( )

A、喂食前先吹哨 B、喂食后再吹哨

C、只喂食不吹哨 D、只吹哨不喂食

8、马戏团里的动物在成功表演节目后,训兽员总要喂给它们一些食物,其作用是(???? )

A.强化对具体刺激形成的条件反射? B.鼓励动物的出色表演

C.强化对抽象刺激形成的条件反射 D.强化已形成的非条件反射 AADC我能行 小孩遇到电闪雷鸣的天气,立即去避雨,这一行动是不是反射?从接受刺激到作出反应的途径是怎样的?请你用图解形式表示出来。拓展与提高再 见