人教版八年级生物下册测试:7 第3章 第3节 生物进化的原因

文档属性

| 名称 | 人教版八年级生物下册测试:7 第3章 第3节 生物进化的原因 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 551.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2020-02-16 19:25:31 | ||

图片预览

文档简介

第三节 生物进化的原因

1.18世纪的英国曼彻斯特地区山清水秀,这里的桦尺蛾大多数是浅色的,少数是深色的。100年以后,工业污染把树皮熏成了黑褐色,深色的桦尺蛾成了常见类型,浅色的却成了少数。造成这种变化的原因是( D )

A.黑烟将桦尺蛾熏成了深色

B.浅色桦尺蛾迁出,深色的桦尺蛾迁入

C.浅色桦尺蛾变成深色的桦尺蛾

D.环境对桦尺蛾的体色进行了选择

2.某生物兴趣小组捕捉了160只蝗虫,分成两组,每组80只,做以下实验:

组别

第一组

第二组

实验材料

蝗虫80只

蝗虫80只

生活环境

放在与蝗虫体色一致的草坪中

放在与蝗虫体色不一致的草坪中

实验处理

放入6只鸡

放入6只鸡

实验结果

1分钟吃掉12只蝗虫

1分钟吃掉76只蝗虫

请回答下列问题:

(1)昆虫的体色与生活环境的色彩大体一致,在生物学上叫作保护色,是对环境的一种__适应__。

(2)上述实验中第一组和第二组是一组对照实验,其变量是__环境__;实验结果说明__保护色有利于蝗虫的生存__。

(3)如果由于某种原因,第一组蝗虫所在的草坪被破坏,使草坪颜色与蝗虫体色差别很大,则蝗虫可能__被吃光__,导致这一结果的原因是__环境的改变__。

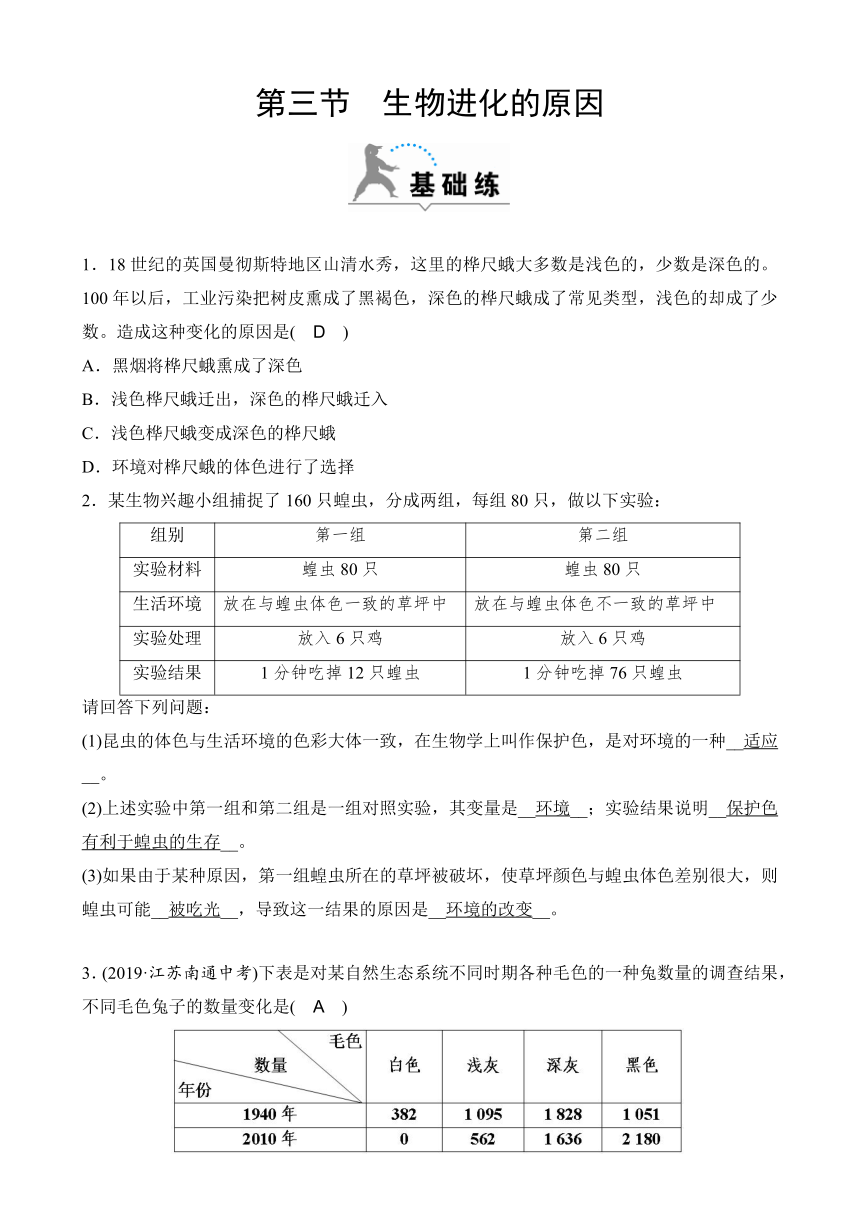

3.(2019·江苏南通中考)下表是对某自然生态系统不同时期各种毛色的一种兔数量的调查结果,不同毛色兔子的数量变化是( A )

A.自然选择的结果

B.人工选择的结果

C.为了适应环境发生了变异

D.由于白色污染的大量排放

4.(2019·湖南岳阳中考)自然选择学说关于长颈鹿进化的解释不合理的是( D )

A.古代的长颈鹿的颈有长有短

B.颈长的鹿更易生存

C.颈的长短是可以遗传的

D.为适应环境产生变异

5.下列有关达尔文自然选择学说的叙述中,不正确的是( B )

A.生物的大量繁殖会导致种内、种间出现生存斗争

B.生物都有遗传和变异的特性,变异的有利和不利与生物的进化无关

C.生物通过激烈的生存斗争,适者生存,不适者被淘汰

D.在自然选择的过程中,起主导作用的因素是环境条件

易错点1 误认为生物出现变异是自然选择的结果

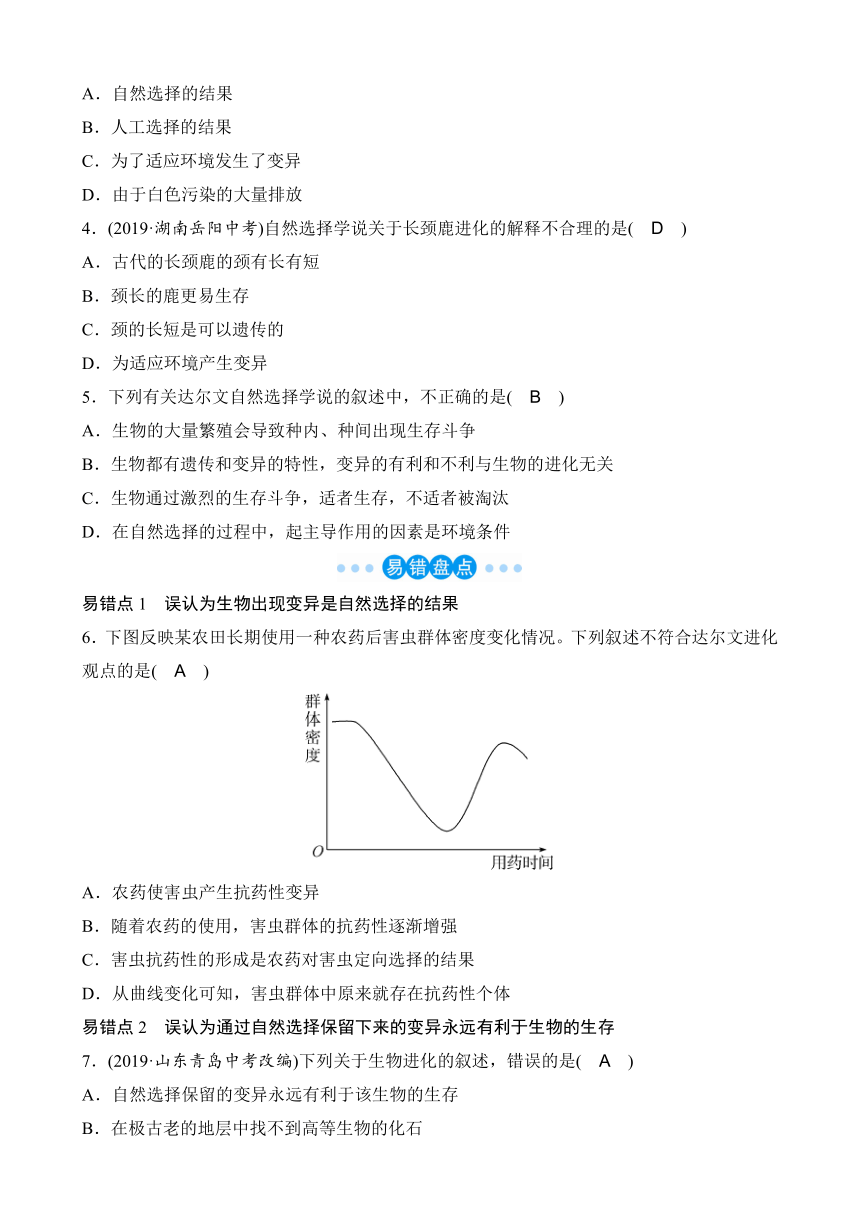

6.下图反映某农田长期使用一种农药后害虫群体密度变化情况。下列叙述不符合达尔文进化观点的是( A )

A.农药使害虫产生抗药性变异

B.随着农药的使用,害虫群体的抗药性逐渐增强

C.害虫抗药性的形成是农药对害虫定向选择的结果

D.从曲线变化可知,害虫群体中原来就存在抗药性个体

易错点2 误认为通过自然选择保留下来的变异永远有利于生物的生存

7.(2019·山东青岛中考改编)下列关于生物进化的叙述,错误的是( A )

A.自然选择保留的变异永远有利于该生物的生存

B.在极古老的地层中找不到高等生物的化石

C.自然选择过程中环境起到了选择作用

D.野兔的保护色和鹰锐利的目光是它们相互选择的结果

8.(2019·北京朝阳二模)一系列的马化石证实,在进化过程中马的侧趾退化,中趾演变成蹄,坚固性得到了显著增强,从而适应草原奔跑生活。这种适应现象是( A )

项目

始祖马

中马

草原古马

上新马

现代马

前肢

地质年代

始新世

渐新世

中新世

上新世

更新世

A.自然选择的结果 B.马蹄变异的结果

C.人工选择的结果 D.环境变化的结果

9.(2019·山东聊城中考)下列对达尔文自然选择学说理解的描述,正确的是( B )

A.生物繁殖的子代个体数与亲代基本相同

B.自然选择是通过生存斗争实现的

C.生物产生变异的原因是适应环境变化的需要

D.环境对生物变异的选择是不定向的

10.(2019·山东威海中考)养牛场饲养员用杀虫剂消灭苍蝇,第一次使用时效果显著,但随着使用次数的增加,药效逐渐下降。按照达尔文的自然选择学说,下列解释正确的是( A )

A.杀虫剂对苍蝇进行了选择

B.杀虫剂增强了苍蝇的繁殖能力

C.杀虫剂增强了苍蝇的免疫力

D.杀虫剂使苍蝇产生了抗药性变异

11.栽培稻是由野生稻经长期栽培与选择驯化而来的。下列叙述不正确的是( C )

A.野生稻和栽培稻中,变异都是普遍存在的

B.经长期人工选择,栽培稻的产量逐渐增加

C.栽培稻高产性状的出现,是由于人类选择而产生的

D.从野生稻到栽培稻的驯化过程中,既有遗传又有变异

12.根据下图,用生物进化的理论回答下列问题:

(1)从图中可以得出,这些不同品种的鸡有共同的__原始祖先__。

(2)不同品种鸡的形成是由于原鸡产生了许多__变异__,在不同的饲养条件下,通过__人工__选择,对不同的鸡进行淘汰、培育而成的。

(3)上述事实说明,鸡的变异方向是__不定向__的,而选择是__定向__的。

(4)与鸡的进化不同,现代的长颈鹿的形成是长期__自然选择__的结果。

13.稻飞虱是水稻生产上的重要害虫。某地自1991年开始,使用杀虫剂吡虫啉防治稻飞虱,效果非常好。随着吡虫啉的大量使用,2002年监测到该地区稻飞虱对吡虫啉具有低水平抗性,2005年达到极高水平抗性。下图①~④表示在一段时间内抗药性不同的稻飞虱的数量变化。

注:表示抗药性强的个体,表示抗药性弱的个体。

(1)随着吡虫啉的使用,对稻飞虱群体中抗药性个体数量变化的排序最合理的是__B__。

A.③①②④

B.②④③①

C.③④②①

D.②①③④

(2)短短十多年的时间,稻飞虱群体的抗药性水平从低向高进化,主要原因:

①稻飞虱具有很强的__繁殖__能力,能产生大量后代;②未使用吡虫啉之前,这些后代中__有__(填“有”或“没有”)抗药性强的个体,__有__(填“有”或“没有”)抗药性弱的个体,这种现象在遗传学上被称为__变异__;③当喷洒吡虫啉时,抗药性弱的稻飞虱逐渐被__淘汰__,抗药性强的个体就容易生存下来,并且__繁殖后代__,并将其__抗药基因__(填“抗药基因”或“抗药性状”)传递给了后代,这种现象称为__遗传__。经过许多代后,群体的抗药性水平越来越__高__。

(3)由此可见,吡虫啉在稻飞虱的进化中起了__选择__(填“辨别”或“选择”)作用,最终使稻飞虱表现出对该环境具有一定的__适应性__。

1.18世纪的英国曼彻斯特地区山清水秀,这里的桦尺蛾大多数是浅色的,少数是深色的。100年以后,工业污染把树皮熏成了黑褐色,深色的桦尺蛾成了常见类型,浅色的却成了少数。造成这种变化的原因是( D )

A.黑烟将桦尺蛾熏成了深色

B.浅色桦尺蛾迁出,深色的桦尺蛾迁入

C.浅色桦尺蛾变成深色的桦尺蛾

D.环境对桦尺蛾的体色进行了选择

2.某生物兴趣小组捕捉了160只蝗虫,分成两组,每组80只,做以下实验:

组别

第一组

第二组

实验材料

蝗虫80只

蝗虫80只

生活环境

放在与蝗虫体色一致的草坪中

放在与蝗虫体色不一致的草坪中

实验处理

放入6只鸡

放入6只鸡

实验结果

1分钟吃掉12只蝗虫

1分钟吃掉76只蝗虫

请回答下列问题:

(1)昆虫的体色与生活环境的色彩大体一致,在生物学上叫作保护色,是对环境的一种__适应__。

(2)上述实验中第一组和第二组是一组对照实验,其变量是__环境__;实验结果说明__保护色有利于蝗虫的生存__。

(3)如果由于某种原因,第一组蝗虫所在的草坪被破坏,使草坪颜色与蝗虫体色差别很大,则蝗虫可能__被吃光__,导致这一结果的原因是__环境的改变__。

3.(2019·江苏南通中考)下表是对某自然生态系统不同时期各种毛色的一种兔数量的调查结果,不同毛色兔子的数量变化是( A )

A.自然选择的结果

B.人工选择的结果

C.为了适应环境发生了变异

D.由于白色污染的大量排放

4.(2019·湖南岳阳中考)自然选择学说关于长颈鹿进化的解释不合理的是( D )

A.古代的长颈鹿的颈有长有短

B.颈长的鹿更易生存

C.颈的长短是可以遗传的

D.为适应环境产生变异

5.下列有关达尔文自然选择学说的叙述中,不正确的是( B )

A.生物的大量繁殖会导致种内、种间出现生存斗争

B.生物都有遗传和变异的特性,变异的有利和不利与生物的进化无关

C.生物通过激烈的生存斗争,适者生存,不适者被淘汰

D.在自然选择的过程中,起主导作用的因素是环境条件

易错点1 误认为生物出现变异是自然选择的结果

6.下图反映某农田长期使用一种农药后害虫群体密度变化情况。下列叙述不符合达尔文进化观点的是( A )

A.农药使害虫产生抗药性变异

B.随着农药的使用,害虫群体的抗药性逐渐增强

C.害虫抗药性的形成是农药对害虫定向选择的结果

D.从曲线变化可知,害虫群体中原来就存在抗药性个体

易错点2 误认为通过自然选择保留下来的变异永远有利于生物的生存

7.(2019·山东青岛中考改编)下列关于生物进化的叙述,错误的是( A )

A.自然选择保留的变异永远有利于该生物的生存

B.在极古老的地层中找不到高等生物的化石

C.自然选择过程中环境起到了选择作用

D.野兔的保护色和鹰锐利的目光是它们相互选择的结果

8.(2019·北京朝阳二模)一系列的马化石证实,在进化过程中马的侧趾退化,中趾演变成蹄,坚固性得到了显著增强,从而适应草原奔跑生活。这种适应现象是( A )

项目

始祖马

中马

草原古马

上新马

现代马

前肢

地质年代

始新世

渐新世

中新世

上新世

更新世

A.自然选择的结果 B.马蹄变异的结果

C.人工选择的结果 D.环境变化的结果

9.(2019·山东聊城中考)下列对达尔文自然选择学说理解的描述,正确的是( B )

A.生物繁殖的子代个体数与亲代基本相同

B.自然选择是通过生存斗争实现的

C.生物产生变异的原因是适应环境变化的需要

D.环境对生物变异的选择是不定向的

10.(2019·山东威海中考)养牛场饲养员用杀虫剂消灭苍蝇,第一次使用时效果显著,但随着使用次数的增加,药效逐渐下降。按照达尔文的自然选择学说,下列解释正确的是( A )

A.杀虫剂对苍蝇进行了选择

B.杀虫剂增强了苍蝇的繁殖能力

C.杀虫剂增强了苍蝇的免疫力

D.杀虫剂使苍蝇产生了抗药性变异

11.栽培稻是由野生稻经长期栽培与选择驯化而来的。下列叙述不正确的是( C )

A.野生稻和栽培稻中,变异都是普遍存在的

B.经长期人工选择,栽培稻的产量逐渐增加

C.栽培稻高产性状的出现,是由于人类选择而产生的

D.从野生稻到栽培稻的驯化过程中,既有遗传又有变异

12.根据下图,用生物进化的理论回答下列问题:

(1)从图中可以得出,这些不同品种的鸡有共同的__原始祖先__。

(2)不同品种鸡的形成是由于原鸡产生了许多__变异__,在不同的饲养条件下,通过__人工__选择,对不同的鸡进行淘汰、培育而成的。

(3)上述事实说明,鸡的变异方向是__不定向__的,而选择是__定向__的。

(4)与鸡的进化不同,现代的长颈鹿的形成是长期__自然选择__的结果。

13.稻飞虱是水稻生产上的重要害虫。某地自1991年开始,使用杀虫剂吡虫啉防治稻飞虱,效果非常好。随着吡虫啉的大量使用,2002年监测到该地区稻飞虱对吡虫啉具有低水平抗性,2005年达到极高水平抗性。下图①~④表示在一段时间内抗药性不同的稻飞虱的数量变化。

注:表示抗药性强的个体,表示抗药性弱的个体。

(1)随着吡虫啉的使用,对稻飞虱群体中抗药性个体数量变化的排序最合理的是__B__。

A.③①②④

B.②④③①

C.③④②①

D.②①③④

(2)短短十多年的时间,稻飞虱群体的抗药性水平从低向高进化,主要原因:

①稻飞虱具有很强的__繁殖__能力,能产生大量后代;②未使用吡虫啉之前,这些后代中__有__(填“有”或“没有”)抗药性强的个体,__有__(填“有”或“没有”)抗药性弱的个体,这种现象在遗传学上被称为__变异__;③当喷洒吡虫啉时,抗药性弱的稻飞虱逐渐被__淘汰__,抗药性强的个体就容易生存下来,并且__繁殖后代__,并将其__抗药基因__(填“抗药基因”或“抗药性状”)传递给了后代,这种现象称为__遗传__。经过许多代后,群体的抗药性水平越来越__高__。

(3)由此可见,吡虫啉在稻飞虱的进化中起了__选择__(填“辨别”或“选择”)作用,最终使稻飞虱表现出对该环境具有一定的__适应性__。