苏教版七年级生物下册 第十一章 《第二节 人体废物的排出》教学设计

文档属性

| 名称 | 苏教版七年级生物下册 第十一章 《第二节 人体废物的排出》教学设计 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 41.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2020-02-16 20:34:44 | ||

图片预览

文档简介

第二节 人体废物的排出

第一课时 尿液的形成与排出

教学分析:

1.教材分析:

本节课是苏教版义务教育教科书《生物学》七年级下册第十一章人体内废物的排出的内容。这节课的内容主要涉及《生物课程标准》“生物圈中的人”一个一级主题。本节内容是在学习了“人体的呼吸”和“人体内物质的运输”内容之上的学习,《人体内废物的排出》第一部分内容“尿的形成与排出”是本章的重点,也是难点。本节与前面所学知识联系紧密,因此探求新知前首先复习“肾小体的结构”,有利于知识的衔接,从学生已有的生活经验出发,重在情感态度与价值观的教育,培养学生关爱生命的情感。

2.学情分析:

七年级的学生对人体八大系统知识已有了一定的基础,并在不久前刚刚学习了《人体的呼吸》和《人体内物质的运输》的内容,为本节课的学习打下了一定基础。本节内容涉及很多与自身相关的知识与实例,学生的学习兴趣较高。

教学目标:

知识目标:

1、描述肾的滤过作用和重吸收作用。

2、概述尿液的形成和排出过程。

能力目标

通过资料分析活动,提高根据实验数据进行科学推测的能力;

通过讨论交流,提高合作探究的能力;

通过小组活动,提高分析问题和解决问题的能力。

情感态度与价值观目标:

体验泌尿系统结构与功能的适应性;

感悟生命活动的协调性和整体性;

关注肾健康,养成良好的生活习惯,维护自己和家人的健康。

教学重点:

尿液的形成过程。

教学难点:

肾的滤过作用和重吸收作用

教师准备 模拟实验材料准备 收集资料 制作课件。

教学过程:

导入新课

1. 课前小游戏:筛珠子实验,模拟尿液形成的两个过程,引入主题。

2.知识回顾:肾单位的结构

新知教学

活动一:资料分析,讨论尿液的组成成分。

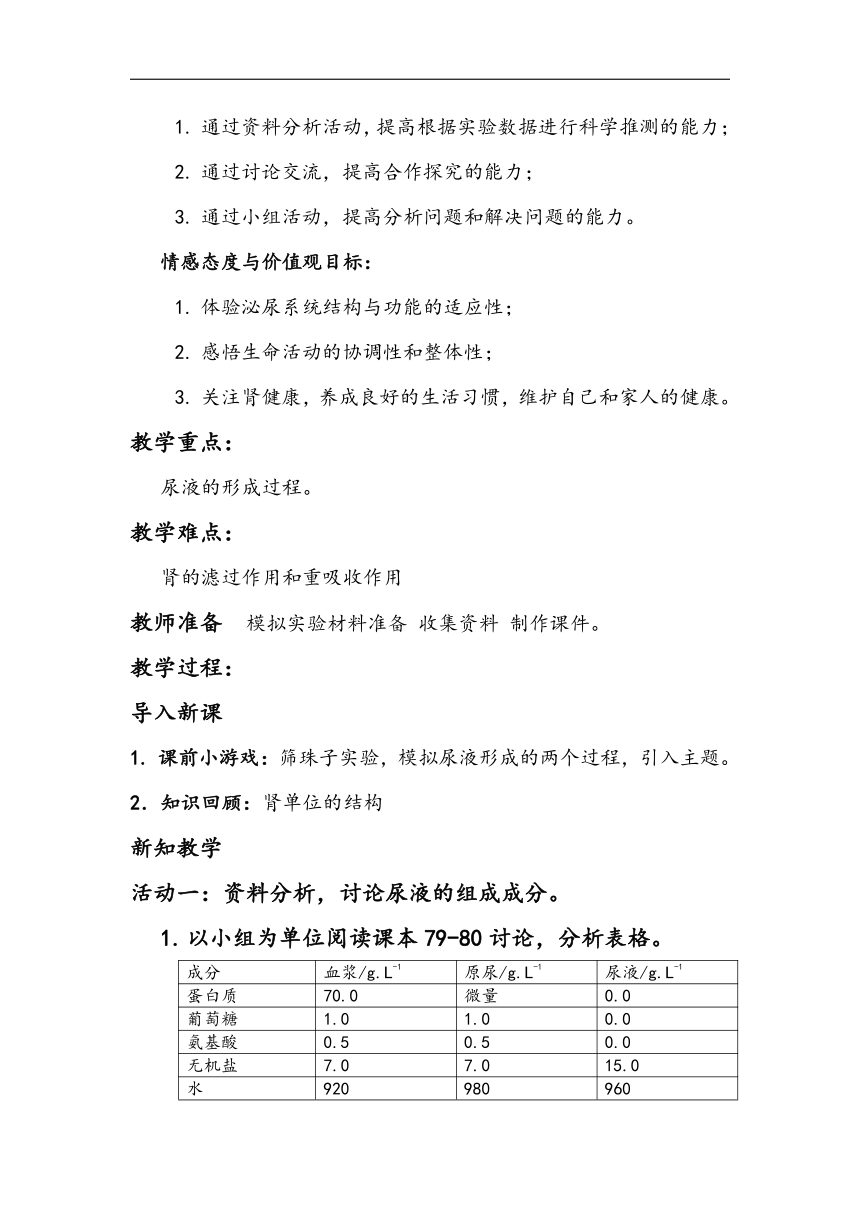

以小组为单位阅读课本79-80讨论,分析表格。

成分

血浆/g.L-1

原尿/g.L-1

尿液/g.L-1

蛋白质

70.0

微量

0.0

葡萄糖

1.0

1.0

0.0

氨基酸

0.5

0.5

0.0

无机盐

7.0

7.0

15.0

水

920

980

960

尿素

0.3

0.3

20.0

思考:(1)比较血浆和肾小囊内液成分变化,哪些物质不能透过肾小球和肾小囊壁?

(2)肾小囊内液和尿液成分有什么变化,葡萄糖去哪了?说明肾小管有什么作用?

(3)比较血浆和尿液的成分,排尿主要排出了哪些物质?

2.各小组代表汇报讨论结果,老师给予鼓励性的评价。

3.师生通过对话具体学习尿液的形成过程

1).血液变尿液的神奇之旅,第一站—肾小球

动画演示肾小球的滤过作用,学生尝试描述具体过程。

思考: ①.原尿中没有什么,这些物质有什么特点?

②.肾小球和肾小囊壁有什么作用?(滤过)和他们的结构有什么关系呢?(单层细胞、壁薄、二者紧密贴合,结构与功能相适应)

2)血液变尿液的神奇之旅,第二站----肾小管

动画演示肾小管的重吸收作用

思考并回答:①.哪些物质被肾小管重新吸收了?

(全部葡萄糖、大部分的水和部分无机盐)

②.重吸收作用有何意义?(营养物质的利用,避免营养浪费)

③成年人血量约4-5L,一昼夜产生原尿约为150L,而每天的尿液量仅为1.5L。这是什么原因?

动画演示尿液的形成和排出,引导学生总结尿液形成和排出过程。

肾脏(形成尿)→输尿管(输送尿)→膀胱(贮存尿)→尿道(排出尿)

活动二、小组合作,模拟尿液的形成

具体操作:在肾单位的模型上用箭头画出血液流动的方向和滤过重吸收发生的部位,并将不同颜色的贴画贴在相应的位置。

活动三:健康生活,如何保护肾脏

学以致用:化验某人的尿液时,发现较多的红细胞、蛋白质和葡萄糖,如果是肾的疾病,可能是肾的哪个部位发生了问题?

有些同学为了减少尿量,不愿多喝水,你认为这种做法对吗?

3.谈谈如何保护肾脏

小结:学完了这节课,你获得了哪些知识?明白了哪些道理?

教学反思

本节课在教学设计的时候,我采取了培养学生自主阅读与整理分析知识的能力为主线,将本节课相关的知识贯穿起来,引导学生用学到的知识改变生活观念与方式健康生活。整节课,学生参与积极性高,也培养学生的生物学素养与兴趣。在教学中,要注意教学形式的多样化,从学生的角度展开教学。

第一课时 尿液的形成与排出

教学分析:

1.教材分析:

本节课是苏教版义务教育教科书《生物学》七年级下册第十一章人体内废物的排出的内容。这节课的内容主要涉及《生物课程标准》“生物圈中的人”一个一级主题。本节内容是在学习了“人体的呼吸”和“人体内物质的运输”内容之上的学习,《人体内废物的排出》第一部分内容“尿的形成与排出”是本章的重点,也是难点。本节与前面所学知识联系紧密,因此探求新知前首先复习“肾小体的结构”,有利于知识的衔接,从学生已有的生活经验出发,重在情感态度与价值观的教育,培养学生关爱生命的情感。

2.学情分析:

七年级的学生对人体八大系统知识已有了一定的基础,并在不久前刚刚学习了《人体的呼吸》和《人体内物质的运输》的内容,为本节课的学习打下了一定基础。本节内容涉及很多与自身相关的知识与实例,学生的学习兴趣较高。

教学目标:

知识目标:

1、描述肾的滤过作用和重吸收作用。

2、概述尿液的形成和排出过程。

能力目标

通过资料分析活动,提高根据实验数据进行科学推测的能力;

通过讨论交流,提高合作探究的能力;

通过小组活动,提高分析问题和解决问题的能力。

情感态度与价值观目标:

体验泌尿系统结构与功能的适应性;

感悟生命活动的协调性和整体性;

关注肾健康,养成良好的生活习惯,维护自己和家人的健康。

教学重点:

尿液的形成过程。

教学难点:

肾的滤过作用和重吸收作用

教师准备 模拟实验材料准备 收集资料 制作课件。

教学过程:

导入新课

1. 课前小游戏:筛珠子实验,模拟尿液形成的两个过程,引入主题。

2.知识回顾:肾单位的结构

新知教学

活动一:资料分析,讨论尿液的组成成分。

以小组为单位阅读课本79-80讨论,分析表格。

成分

血浆/g.L-1

原尿/g.L-1

尿液/g.L-1

蛋白质

70.0

微量

0.0

葡萄糖

1.0

1.0

0.0

氨基酸

0.5

0.5

0.0

无机盐

7.0

7.0

15.0

水

920

980

960

尿素

0.3

0.3

20.0

思考:(1)比较血浆和肾小囊内液成分变化,哪些物质不能透过肾小球和肾小囊壁?

(2)肾小囊内液和尿液成分有什么变化,葡萄糖去哪了?说明肾小管有什么作用?

(3)比较血浆和尿液的成分,排尿主要排出了哪些物质?

2.各小组代表汇报讨论结果,老师给予鼓励性的评价。

3.师生通过对话具体学习尿液的形成过程

1).血液变尿液的神奇之旅,第一站—肾小球

动画演示肾小球的滤过作用,学生尝试描述具体过程。

思考: ①.原尿中没有什么,这些物质有什么特点?

②.肾小球和肾小囊壁有什么作用?(滤过)和他们的结构有什么关系呢?(单层细胞、壁薄、二者紧密贴合,结构与功能相适应)

2)血液变尿液的神奇之旅,第二站----肾小管

动画演示肾小管的重吸收作用

思考并回答:①.哪些物质被肾小管重新吸收了?

(全部葡萄糖、大部分的水和部分无机盐)

②.重吸收作用有何意义?(营养物质的利用,避免营养浪费)

③成年人血量约4-5L,一昼夜产生原尿约为150L,而每天的尿液量仅为1.5L。这是什么原因?

动画演示尿液的形成和排出,引导学生总结尿液形成和排出过程。

肾脏(形成尿)→输尿管(输送尿)→膀胱(贮存尿)→尿道(排出尿)

活动二、小组合作,模拟尿液的形成

具体操作:在肾单位的模型上用箭头画出血液流动的方向和滤过重吸收发生的部位,并将不同颜色的贴画贴在相应的位置。

活动三:健康生活,如何保护肾脏

学以致用:化验某人的尿液时,发现较多的红细胞、蛋白质和葡萄糖,如果是肾的疾病,可能是肾的哪个部位发生了问题?

有些同学为了减少尿量,不愿多喝水,你认为这种做法对吗?

3.谈谈如何保护肾脏

小结:学完了这节课,你获得了哪些知识?明白了哪些道理?

教学反思

本节课在教学设计的时候,我采取了培养学生自主阅读与整理分析知识的能力为主线,将本节课相关的知识贯穿起来,引导学生用学到的知识改变生活观念与方式健康生活。整节课,学生参与积极性高,也培养学生的生物学素养与兴趣。在教学中,要注意教学形式的多样化,从学生的角度展开教学。