人教版高中必修2历史-第13课 对外开放格局的初步形成[课件](共27张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版高中必修2历史-第13课 对外开放格局的初步形成[课件](共27张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 7.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-02-17 17:08:03 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

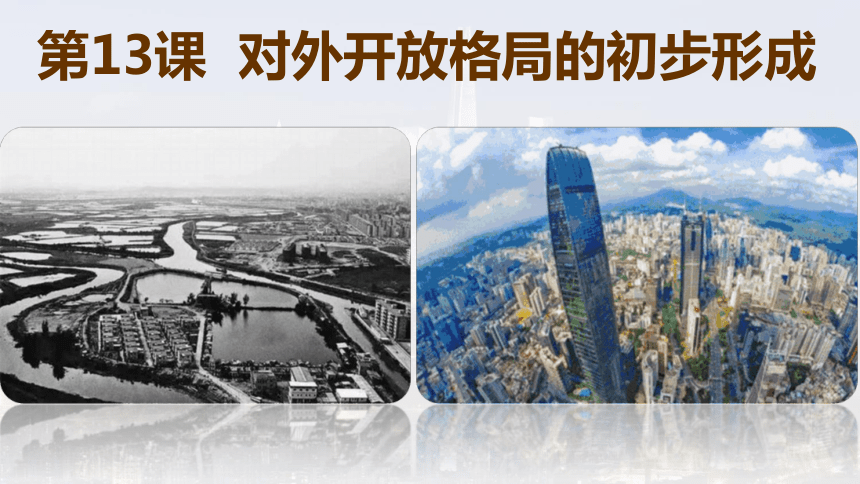

第13课 对外开放格局的初步形成

为什么要实行对外开放呢?

材料一:逃港事件

一个现状:饥荒蔓延,粮食供应不足是广东一些地区普遍现象。当时宝安一个农民日劳动收入为0.70元左右,而香港农民劳动一日收入60-70元,两者相差100倍。“内地劳动一个月,不如香港干一天”。

一组数字:据统计,1979年广东发生偷渡外逃30万人次。深圳从1957至1979年逃港人数共计56万,参与者来自广东、湖南、广西等全国12个省、62个市(县)。

材料二:

1978年和1979年,邓小平先后访问了日本和美国。深刻地认识到:“现在的世界是开放的世界。环顾全球今天世界上经济发展较快的国家,没有一个是闭关自守的。

任何一个国家发展,孤立起来,闭关自守是不可能的,不加强国际交往,不引进发达国家的先进经验、先进科学技术和资金,是不可能的。

——摘自《邓小平文选》

材料三: 从60年代起,特别是在70年代,新加坡、韩国和中国的台湾、香港由于积极融入经济全球化,推行出口导向战略,重点发展劳动密集型的加工产业,在短时间内实现了经济的腾飞,它们的经济以年均10%的速度猛增,一跃成为全亚洲最富裕的地区。这些国家的经济的飞速发展,被西方经济学家称之为“70年代的奇迹”。

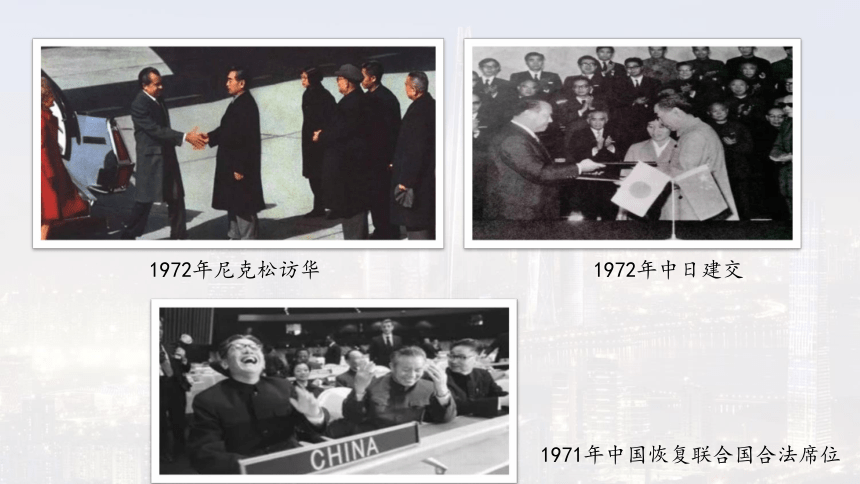

1972年尼克松访华

1971年中国恢复联合国合法席位

1972年中日建交

二、过程

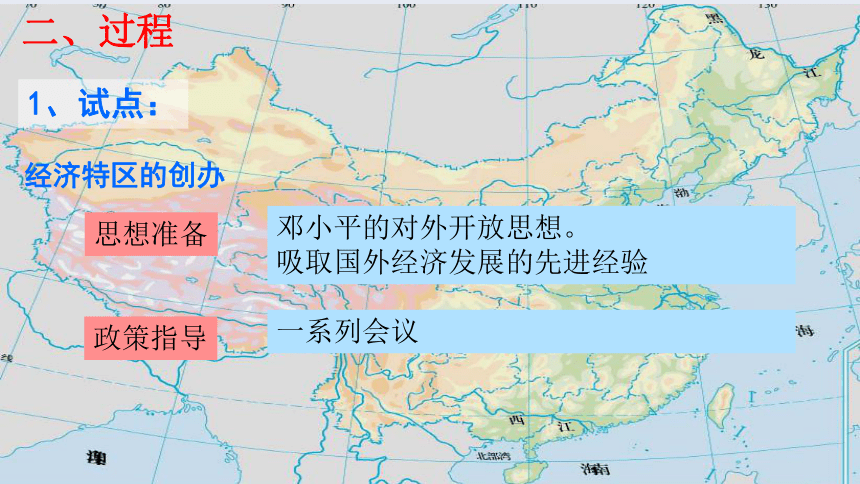

1、试点:

经济特区的创办

邓小平的对外开放思想。

吸取国外经济发展的先进经验

思想准备

政策指导

一系列会议

1988年海南

珠海

深圳

汕头

厦门

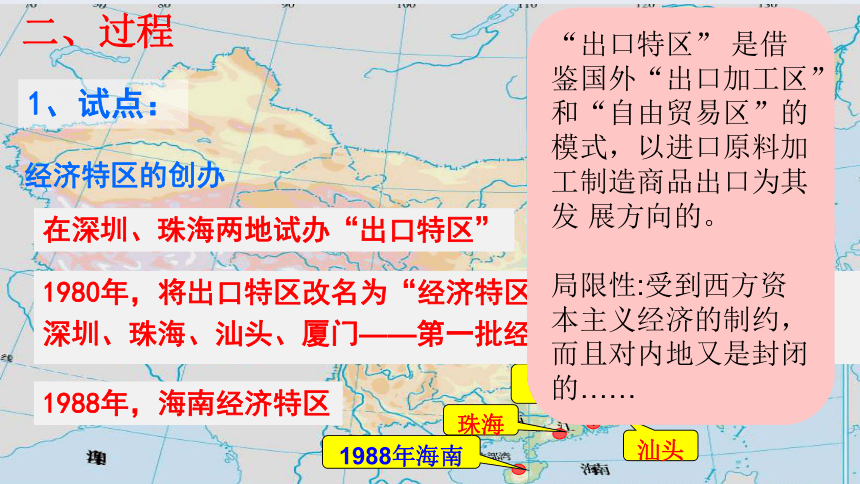

二、过程

1980年,将出口特区改名为“经济特区”

深圳、珠海、汕头、厦门——第一批经济特区

1、试点:

经济特区的创办

1988年,海南经济特区

在深圳、珠海两地试办“出口特区”

“出口特区” 是借鉴国外“出口加工区”和“自由贸易区”的模式,以进口原料加工制造商品出口为其发 展方向的。

局限性:受到西方资本主义经济的制约, 而且对内地又是封闭的……

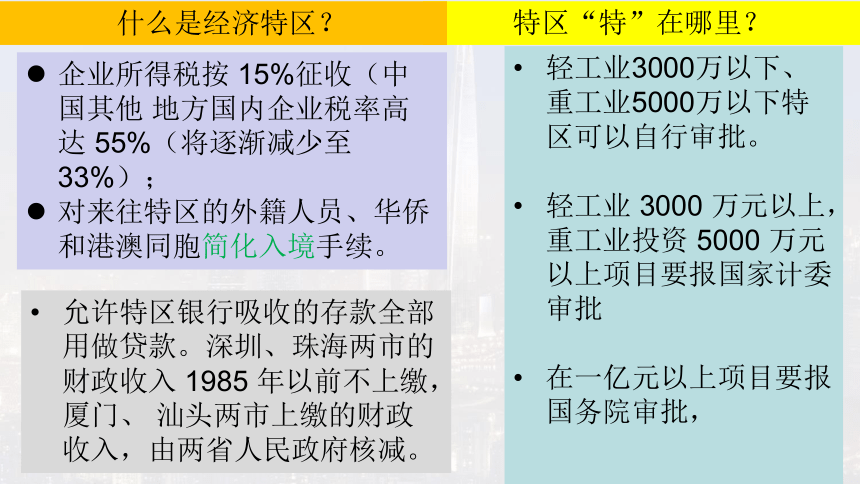

特区“特”在哪里?

什么是经济特区?

企业所得税按 15%征收(中国其他 地方国内企业税率高达 55%(将逐渐减少至 33%);

对来往特区的外籍人员、华侨和港澳同胞简化入境手续。

允许特区银行吸收的存款全部用做贷款。深圳、珠海两市的财政收入 1985 年以前不上缴,厦门、 汕头两市上缴的财政收入,由两省人民政府核减。

轻工业3000万以下、重工业5000万以下特区可以自行审批。

轻工业 3000 万元以上,重工业投资 5000 万元以上项目要报国家计委审批

在一亿元以上项目要报国务院审批,

请思考:国家为什么决定首先在广东、福建两省设立经济特区实行对外开放?

④依托广阔的经济腹地,资源丰富

②地处沿海,交通便利

①临近港澳台,靠近国际市场

③是著名的侨乡,历史上与海外有密切交往,许多海外华侨、外籍华人的祖籍在这里,有利于吸引侨资

⑤广东、福建两省原有的经济基础较好

深圳一分钟

经济特区的设立和发展发挥了什么样的作用和影响?

开放沿海港口城市(1984 14个)

二、过程

1、试点:经济特区的创办(1980——1988 五个)

2、扩展:

开放沿海港口城市(1984 14个)

二、过程

1、试点:经济特区的创办(1980——1988 五个)

2、扩展:

天津

上海

大连

秦皇岛

烟台

青岛

连云港

南通

宁波

温州

福州

广州

湛江

北海

开放沿海港口城市(1984 14)

二、过程

沿海经济开放区的开辟(1985后 )

1、试点:经济特区的创办(1980——1988 五个)

2、扩展:

(1)设置:

①1985年以后,长江三角洲、珠江三角洲、闽东南地区和环渤海地区相继开辟为沿海经济开放区。

②到1992年,形成了沿海经济开放地带。

(2)意义:进一步深化对外开放,对促进本地区经济的迅速发展,带动内地开发,都有深远影响。

天津经济技术开发区

武汉经济技术开发区

重庆经济技术开发区

经济技术开发区(1988年)

(1)概念:在沿海和其他地区的开放城市中,划出一定区域建立经济技术开发区。引进外资,生产高新技术产品或加工出口产品。

(2)特点

人才、技术、知识密集

资金来源以外资为主

产业结构以工业为主

外销

市场调节

劳动力资源密集

以国内资金为主

产业机构以农业为主

内销

国家计划

VS

人才、技术、知识密集

资金来源以外资为主

产业结构以工业为主

外销

市场调节

经济技术开发区的建立

二、过程

1、试点:经济特区的创办(1980——1988 五个)

2、扩展:

开放沿海港口城市(1984 14)

沿海经济开放区的开辟(1985后 5)

浦东的开发与开放

除实行中国经济技术开发区和 某些经济特区所实行的有关减免关税、所得税和进出口许可证等优惠政策外

还特许外商在 浦东开办金融机构和百货商店、超级市场等第三产业,并允许上海设立证券交易所,发行股 票,以及扩大投资审批权和实行外资银行经营人民币业务。

A、浦东的地理和历史状况(结合P60历史纵横)

优势:良好的建港和水运条件

限制:长期经济落后

“宁要浦西一张床,不要浦东一间房。”

经济、文化、地理、交通、人才、产业、政府政策、自然资源、历史积淀、与国际交往的联系和经验等等

进一步开放长江沿岸城市。

把上海建成国际贸中心

带动长江三角洲和长江地区

成就意义

目的

上海浦东的开发

优势

上海浦东开发的目的、优势和意义是什么?

①成为新兴高科技产业和现代工业基地

②成为上海新的经济增长点

③成为中国90年代改革开放的重点和标志

浦东的发展成果

经济技术开发区的建立

二、 过程

1、试点:经济特区的创办(1980——1988 五个)

2、扩展:

开放沿海港口城市(1984 14)

沿海经济开放区的开辟(1985后 5)

浦东的开发与开放

3、延伸:

沿江、沿边、内陆城市

我国对外开放的格局是怎样逐步形成的?

深圳

汕头

厦门

珠海

海南

秦皇岛

天津

大连

烟台

连云港

青岛

南通

上海

宁波

温州

福州

湛江

北海

广州

珠三角

闽三角

长三角

环渤海地区

经济特区

沿海开放城市

沿海经济开放区

沿江开放港口城市

沿边开放城镇

内地省会开放城市

浦东

西安

全方位、多层次性:从 1978 年以来,我国对外开放的领域已逐步扩大到包括 5 个经济特区、14 个沿海港口城市、3 个三角地带、2 个半岛、32 个经济技术开发区、28 个沿江城市、13 个边境城市、52 个国家的高薪技术开发区、13 个保税区、11 个国家旅游度假区,初步开放了 900 多个市、县。这样,一个由沿海—沿江—沿边—内陆,梯次推进的多层次全 方位格局基本形成。

宽领域性:90 年代后,我国政府鼓励扩展外商投资领域,使对外开放扩展到基础 设施等诸多方面。并允许外商外资进入第三产业,进入仓储、运输、贸易、房地产等部门, 金融、商业、保险等领域的开放也在积极有步骤的进行。

对外开放格局初步形成的特点

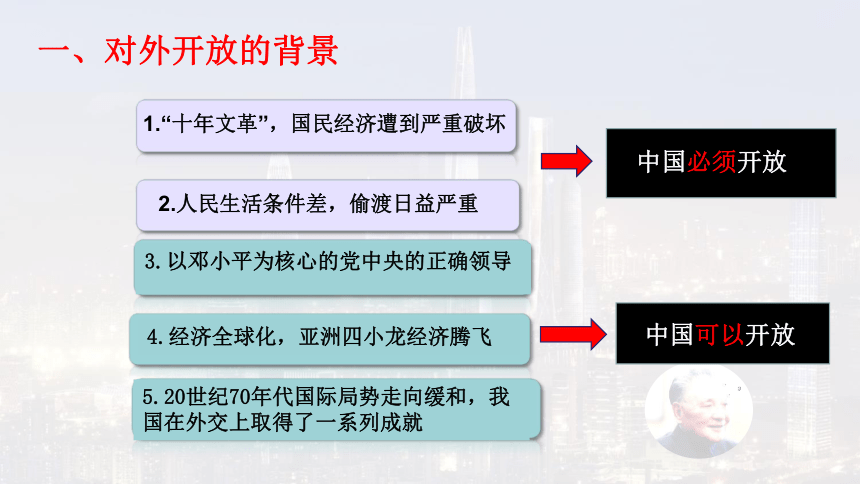

一、背景

国际:20世纪70年代的国际形势走向缓和,我国外交上取得的一系列成就;世界经济一体化进程加快,日本和四小龙的腾飞。

国内:历史原因 、现实原因

二、过程

1.试点:

沿海开放城市

沿海经济开放区

沿海经济开放地带

3.延伸:

三、特点:

多层次、全方位、宽领域

四、意义:

有利于推进我国现代化建设的发展。

四、知识梳理

对外开放格局的初步形成

经济特区(含义、原因、影响)

2.扩展:

浦东的开发与开放

沿江、沿边、内陆城市

课后作业

搜集调查改革开放给身边的人都带来了什么变化和切身实际的感想。可向父母或邻居等进行调查。

改革开放四十年

第13课 对外开放格局的初步形成

为什么要实行对外开放呢?

材料一:逃港事件

一个现状:饥荒蔓延,粮食供应不足是广东一些地区普遍现象。当时宝安一个农民日劳动收入为0.70元左右,而香港农民劳动一日收入60-70元,两者相差100倍。“内地劳动一个月,不如香港干一天”。

一组数字:据统计,1979年广东发生偷渡外逃30万人次。深圳从1957至1979年逃港人数共计56万,参与者来自广东、湖南、广西等全国12个省、62个市(县)。

材料二:

1978年和1979年,邓小平先后访问了日本和美国。深刻地认识到:“现在的世界是开放的世界。环顾全球今天世界上经济发展较快的国家,没有一个是闭关自守的。

任何一个国家发展,孤立起来,闭关自守是不可能的,不加强国际交往,不引进发达国家的先进经验、先进科学技术和资金,是不可能的。

——摘自《邓小平文选》

材料三: 从60年代起,特别是在70年代,新加坡、韩国和中国的台湾、香港由于积极融入经济全球化,推行出口导向战略,重点发展劳动密集型的加工产业,在短时间内实现了经济的腾飞,它们的经济以年均10%的速度猛增,一跃成为全亚洲最富裕的地区。这些国家的经济的飞速发展,被西方经济学家称之为“70年代的奇迹”。

1972年尼克松访华

1971年中国恢复联合国合法席位

1972年中日建交

二、过程

1、试点:

经济特区的创办

邓小平的对外开放思想。

吸取国外经济发展的先进经验

思想准备

政策指导

一系列会议

1988年海南

珠海

深圳

汕头

厦门

二、过程

1980年,将出口特区改名为“经济特区”

深圳、珠海、汕头、厦门——第一批经济特区

1、试点:

经济特区的创办

1988年,海南经济特区

在深圳、珠海两地试办“出口特区”

“出口特区” 是借鉴国外“出口加工区”和“自由贸易区”的模式,以进口原料加工制造商品出口为其发 展方向的。

局限性:受到西方资本主义经济的制约, 而且对内地又是封闭的……

特区“特”在哪里?

什么是经济特区?

企业所得税按 15%征收(中国其他 地方国内企业税率高达 55%(将逐渐减少至 33%);

对来往特区的外籍人员、华侨和港澳同胞简化入境手续。

允许特区银行吸收的存款全部用做贷款。深圳、珠海两市的财政收入 1985 年以前不上缴,厦门、 汕头两市上缴的财政收入,由两省人民政府核减。

轻工业3000万以下、重工业5000万以下特区可以自行审批。

轻工业 3000 万元以上,重工业投资 5000 万元以上项目要报国家计委审批

在一亿元以上项目要报国务院审批,

请思考:国家为什么决定首先在广东、福建两省设立经济特区实行对外开放?

④依托广阔的经济腹地,资源丰富

②地处沿海,交通便利

①临近港澳台,靠近国际市场

③是著名的侨乡,历史上与海外有密切交往,许多海外华侨、外籍华人的祖籍在这里,有利于吸引侨资

⑤广东、福建两省原有的经济基础较好

深圳一分钟

经济特区的设立和发展发挥了什么样的作用和影响?

开放沿海港口城市(1984 14个)

二、过程

1、试点:经济特区的创办(1980——1988 五个)

2、扩展:

开放沿海港口城市(1984 14个)

二、过程

1、试点:经济特区的创办(1980——1988 五个)

2、扩展:

天津

上海

大连

秦皇岛

烟台

青岛

连云港

南通

宁波

温州

福州

广州

湛江

北海

开放沿海港口城市(1984 14)

二、过程

沿海经济开放区的开辟(1985后 )

1、试点:经济特区的创办(1980——1988 五个)

2、扩展:

(1)设置:

①1985年以后,长江三角洲、珠江三角洲、闽东南地区和环渤海地区相继开辟为沿海经济开放区。

②到1992年,形成了沿海经济开放地带。

(2)意义:进一步深化对外开放,对促进本地区经济的迅速发展,带动内地开发,都有深远影响。

天津经济技术开发区

武汉经济技术开发区

重庆经济技术开发区

经济技术开发区(1988年)

(1)概念:在沿海和其他地区的开放城市中,划出一定区域建立经济技术开发区。引进外资,生产高新技术产品或加工出口产品。

(2)特点

人才、技术、知识密集

资金来源以外资为主

产业结构以工业为主

外销

市场调节

劳动力资源密集

以国内资金为主

产业机构以农业为主

内销

国家计划

VS

人才、技术、知识密集

资金来源以外资为主

产业结构以工业为主

外销

市场调节

经济技术开发区的建立

二、过程

1、试点:经济特区的创办(1980——1988 五个)

2、扩展:

开放沿海港口城市(1984 14)

沿海经济开放区的开辟(1985后 5)

浦东的开发与开放

除实行中国经济技术开发区和 某些经济特区所实行的有关减免关税、所得税和进出口许可证等优惠政策外

还特许外商在 浦东开办金融机构和百货商店、超级市场等第三产业,并允许上海设立证券交易所,发行股 票,以及扩大投资审批权和实行外资银行经营人民币业务。

A、浦东的地理和历史状况(结合P60历史纵横)

优势:良好的建港和水运条件

限制:长期经济落后

“宁要浦西一张床,不要浦东一间房。”

经济、文化、地理、交通、人才、产业、政府政策、自然资源、历史积淀、与国际交往的联系和经验等等

进一步开放长江沿岸城市。

把上海建成国际贸中心

带动长江三角洲和长江地区

成就意义

目的

上海浦东的开发

优势

上海浦东开发的目的、优势和意义是什么?

①成为新兴高科技产业和现代工业基地

②成为上海新的经济增长点

③成为中国90年代改革开放的重点和标志

浦东的发展成果

经济技术开发区的建立

二、 过程

1、试点:经济特区的创办(1980——1988 五个)

2、扩展:

开放沿海港口城市(1984 14)

沿海经济开放区的开辟(1985后 5)

浦东的开发与开放

3、延伸:

沿江、沿边、内陆城市

我国对外开放的格局是怎样逐步形成的?

深圳

汕头

厦门

珠海

海南

秦皇岛

天津

大连

烟台

连云港

青岛

南通

上海

宁波

温州

福州

湛江

北海

广州

珠三角

闽三角

长三角

环渤海地区

经济特区

沿海开放城市

沿海经济开放区

沿江开放港口城市

沿边开放城镇

内地省会开放城市

浦东

西安

全方位、多层次性:从 1978 年以来,我国对外开放的领域已逐步扩大到包括 5 个经济特区、14 个沿海港口城市、3 个三角地带、2 个半岛、32 个经济技术开发区、28 个沿江城市、13 个边境城市、52 个国家的高薪技术开发区、13 个保税区、11 个国家旅游度假区,初步开放了 900 多个市、县。这样,一个由沿海—沿江—沿边—内陆,梯次推进的多层次全 方位格局基本形成。

宽领域性:90 年代后,我国政府鼓励扩展外商投资领域,使对外开放扩展到基础 设施等诸多方面。并允许外商外资进入第三产业,进入仓储、运输、贸易、房地产等部门, 金融、商业、保险等领域的开放也在积极有步骤的进行。

对外开放格局初步形成的特点

一、背景

国际:20世纪70年代的国际形势走向缓和,我国外交上取得的一系列成就;世界经济一体化进程加快,日本和四小龙的腾飞。

国内:历史原因 、现实原因

二、过程

1.试点:

沿海开放城市

沿海经济开放区

沿海经济开放地带

3.延伸:

三、特点:

多层次、全方位、宽领域

四、意义:

有利于推进我国现代化建设的发展。

四、知识梳理

对外开放格局的初步形成

经济特区(含义、原因、影响)

2.扩展:

浦东的开发与开放

沿江、沿边、内陆城市

课后作业

搜集调查改革开放给身边的人都带来了什么变化和切身实际的感想。可向父母或邻居等进行调查。

改革开放四十年

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势