血糖的调节教学设计

图片预览

文档简介

本资料来自于资源最齐全的21世纪教育网www.21cnjy.com

血糖的调节教学设计

内容及解析:

由于在高中教材必修课本中已经讲过糖类代谢和糖类代谢与人体健康的内容,因此教材简要介绍了血糖的平衡,以及血糖平衡遭到破坏后对人体健康的不利影响.在此基础上归纳出血糖平衡血糖平衡对于人体各组织、器官的能量供应,进而说明保持血糖平衡对人体健康所具有的重要意义。

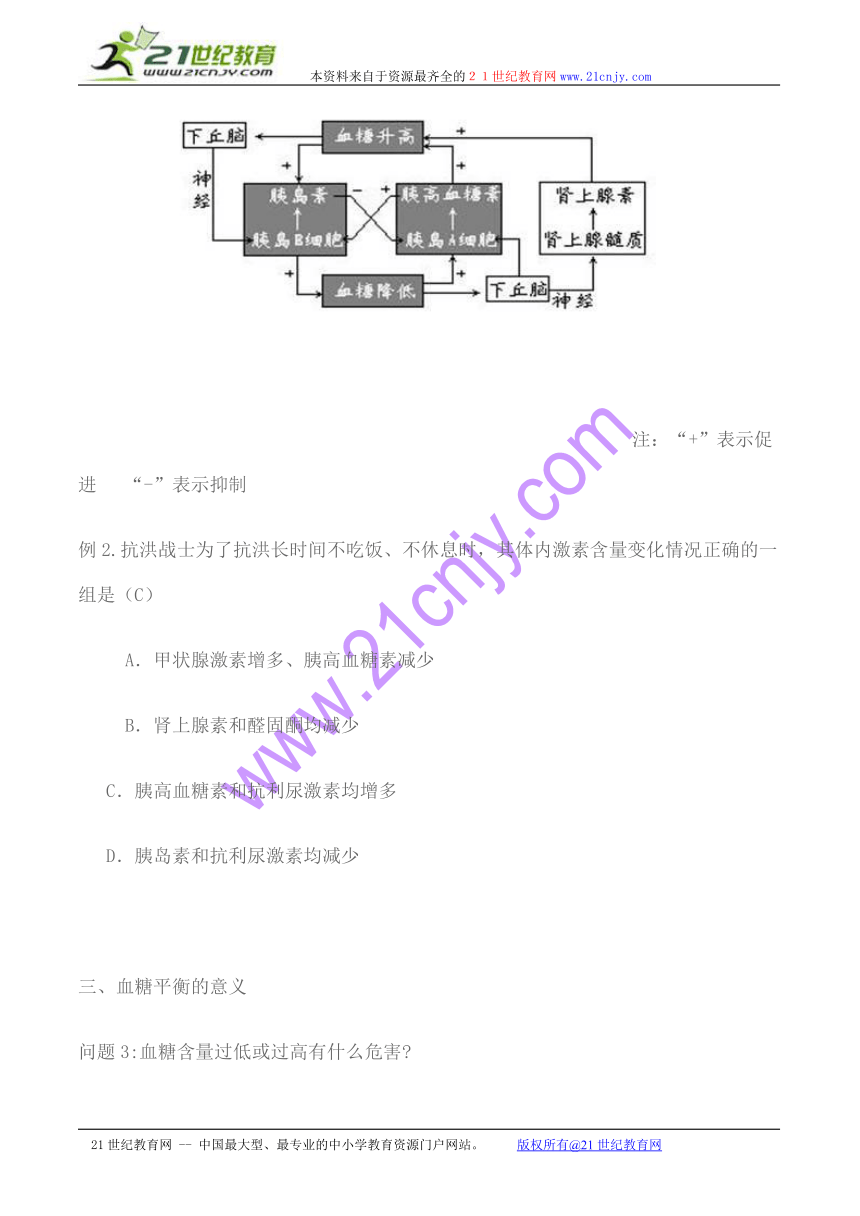

血糖平衡的调节是本节的重点,教材首先介绍激素调节,指出人体内有多种激素能够调节血糖的含量,但以胰岛素和胰高血糖素的作用为主。然后,结合图解讲述了当血糖含量升高或降低时,胰岛素或胰高血糖素对血糖的调节作用。无论是胰岛素使血糖含量降低,还是胰高血糖素使血糖含量升高,都不是单一激素所能完成的,而是由这两种激素相互协调、相互作用共同完成的。最后,教材简要讲述了当血糖含量发生变化时,神经系统也通过神经调节间接发挥调节作用。

关于糖尿病及其防治,首先说明了什么是高血糖和糖尿,然后通过尿糖测定的演示实验进行分析,接着讲述糖尿病产生的原因及其防治措施。

血糖调节与必修课本中“人和动物体内三大营养物质的代谢”“体液调节”和“激素调节”联系紧密,与选修课本第三章讲述的“基因工程的成果”,第五章讲述的“发酵工程”等内容有关。

目标及解析:

1. 使学生理解人体血糖的平衡状态.

解析:要求学生能写出血糖的三大来源和三大去路.

问题:为什么不吃早点的同学常在上午第三节课后感到心慌,注意力难以集中?

1. 使学生理解人体血糖平衡的调节机制.

解析:机体怎样通过控制血糖的来源和去路使血糖含量维持在80~120mg/dL

问题2:胰岛素和胰高血糖素的功能是什么

1. 使学生理解人体血糖平衡的生理意义.

解析:不正常的血糖含量有哪些危害

问题3:血糖含量高于130~160mg/dL有什么症状?

1. 使学生理解糖尿病的病理特点及保健方法

解析:糖尿病人的生理表现特点。

问题4:糖尿病人的生理表现有什么特点

教学问题诊断分析:

1. 血糖的调节过程学生理解不全面.要记住参与血糖调节的各种激素的功能。

2. 糖尿病出现三多一少的原因。教学中要结合糖的供能作用及尿的形成过程加以解释。

教学过程设计:

教学基本流程

引出课题 →血糖的平衡 →血糖的调节 →血糖平衡的意义 →小结

教学情景

一、 血糖的平衡及其意义

问题1: 血糖有什么作用 正常的人血糖为什么能维持在80~120mg/dL

设计意图: 使学生进一步理解糖类作为能源物质,在生命活动中是不断消耗的,但由于来源和去路相等,因而能维持在一定的范围内。

师生活动:师生共同归纳: 血糖就是血液中的葡萄糖

(一)血糖的正常浓度:80-120mg/dL

(二)血糖的平衡(来源和去路)

(三) 意义:保证能量供应,进而保持人体健康。

1. 含量过低:头昏、心慌、四肢无力甚至死亡。

2.含量过高:形成糖尿。

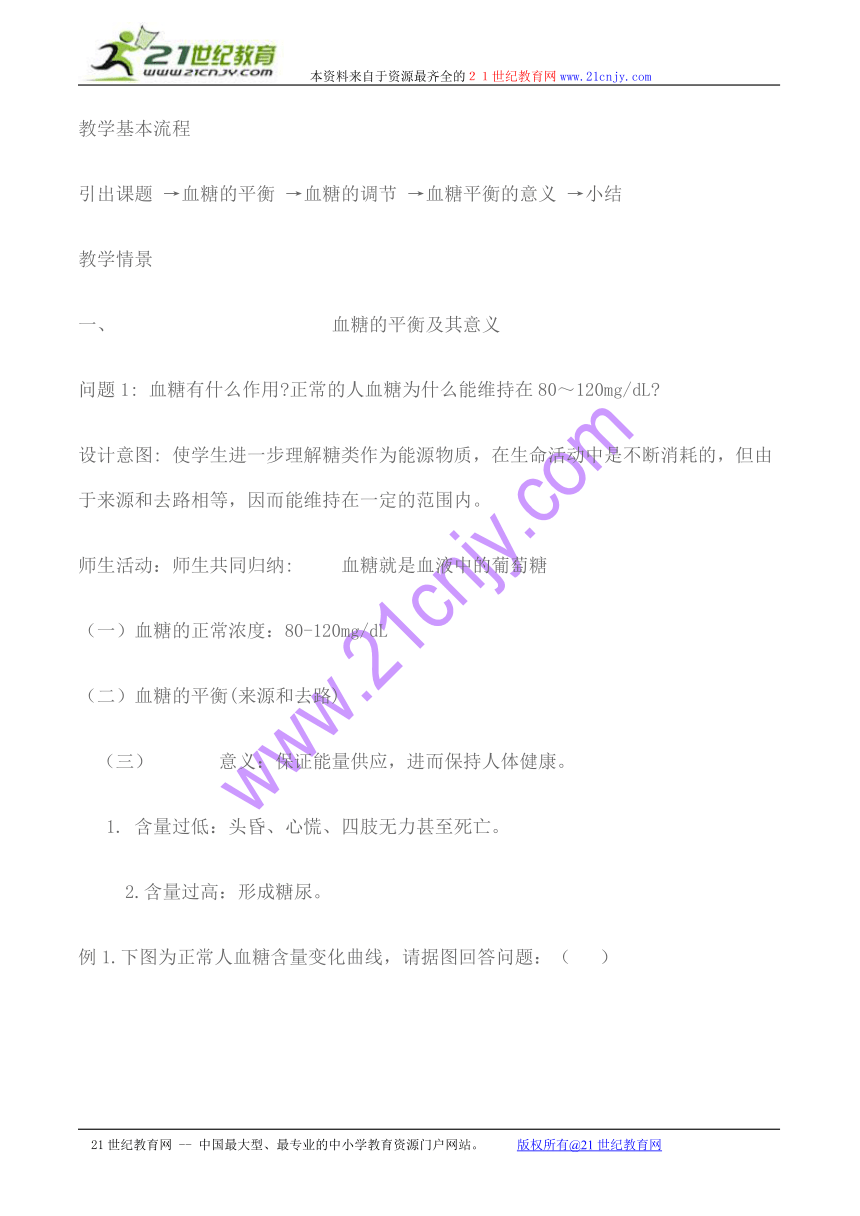

例1.下图为正常人血糖含量变化曲线,请据图回答问题:( )

(1)AB段血糖含量迅速增加是由于 。

(2)BC段血糖含量下降的调节途径有哪两条 。

(3)CD段趋于相对稳定是由于 。

答案:[(1)进食后食物中糖类消化吸收进入血液(2)转变成糖元贮存和加速血糖分解(3)在神经和相关激素的调节下血糖的来源和去向达到相对平衡]

二、 血糖平衡的调节机制

问题2:血糖平衡的神经调节和激素调节过程是怎样进行的?

设计意图:使学生能理解血糖平衡的调节机制。

师生活动:阅读课本,师生共同归纳

注:“+”表示促进 “-”表示抑制

例2.抗洪战士为了抗洪长时间不吃饭、不休息时,其体内激素含量变化情况正确的一组是(C)

A.甲状腺激素增多、胰高血糖素减少

B.肾上腺素和醛固酮均减少

C.胰高血糖素和抗利尿激素均增多

D.胰岛素和抗利尿激素均减少

三、血糖平衡的意义

问题3:血糖含量过低或过高有什么危害

设计意图:通过了解高血糖和低血糖的危害,使学生更能理解血糖平衡的生理意义。

师生共同总结:

1、血糖的平衡对于保证人体各种组织和器官的能量供应以及保持人体健康有重要意义。

2、血糖含量异常:当血糖浓度低于50~60mg/dL时,低血糖早期症状

当血糖浓度低于45mg/dL时,低血糖晚期症状

当空腹血糖浓度高于130mg/dL时,高血糖症

当空腹血糖浓度在130~160mg/dL时,糖尿

例3.如果血糖含量维持在50-60 mg/dl而得不到补充,人就会惊厥休克,下列解释不合理的是(D)

A.脑组织的供能主要来自葡萄糖的分解

B.脑组织中糖元极少,需及时从血液中摄取葡萄糖氧化供能

C.脑组织得不到足够的能量供给就会发生功能障碍

D.脑组织贮有大量的糖元、脂肪,但氧气供给不足,不能及时氧化供能

四、糖尿病及其防治

问题4:糖尿病人的生理表现有什么特点

设计意图:使学生能知道糖尿病人的生理特点,进一步理解血糖平衡的原因是来源和去路相平衡的结果。

师生共同总结:

(一)高血糖与糖尿

1.空腹时血糖血糖含量超过130 mg/dL叫做高血糖

2.血糖含量高于160-180mg/dL(肾糖阈)的范围时,一部分葡萄糖会随尿排出,叫做糖尿

(糖尿可用班氏糖定性试剂测定,蓝色混合液、沸水浴变为砖红色)

(二)糖尿病

1.病因:胰岛B细胞受损,致使胰岛素分泌不足,血糖含量升高,出现高血糖甚至糖尿

2.症状:“三多一少”(多尿、多饮、多食;体重减少)

3.防治:没有根治办法。常用调节和控制饮食结合药物的方法进行治疗

(1)轻度患者:控制饮食、配合口服降血糖药物

(2)重度患者:除控制饮食外,还需注射胰岛素进行治疗

(3)肥胖的重度患者:除上述治疗外,还需限制能量物质的摄入和加强锻炼

例4.如果流经肾小管的原尿中葡萄糖浓度明显增高,并且不能被肾小管完全吸收,那么最终排出的尿液量会(A)

A.增加 B.减少 C.不变 D.不能确定

【教学评价】

1.当人体不能正常调节血糖平衡时,出现的病症(D)

A.可能是糖尿病 B.可能是低血糖

C.可能是高血糖 D.A、B、C都有可能

2.医生给低血糖病人在静脉内注射50%的葡萄糖溶液,其目的是(B)

A.供给全面营养 B.供给能源

C.维持细胞的渗透压 D.供给水分

3.不属于胰岛素功能的叙述是(B)

A.抑制肝糖元的分解 B.促进非糖物质转化成葡萄糖

C.促进血糖进入肝脏合成糖原 D.促进血糖转变为脂肪

4.糖尿病患者有“三多”,其中之一是“尿多”。下列对其成因的解释正确的是(B)

A.糖尿病患者的肾脏发生病变,导致产生的尿量增多

B.糖尿病患者的尿液中有葡萄糖,增加了尿液的渗透压,从而使肾小管对水分的重吸收减少,导致尿量增多

C.患者由于血糖浓度高,导致口渴,水喝多了,尿就多了

D.糖尿病患者的胰岛发生了病变,胰岛素分泌量减少,胰岛素具有促进肾脏对水分的重吸

【课后配餐】A组

1.分泌胰岛素的细胞是(C)

A.胰腺 B.胰岛细胞

C.胰岛B细胞 D.胰岛A细胞

2.胰岛素能降低血糖浓度,不是因为(C)

A.抑制肝糖元分解 B.促进血糖进入细胞

C.促进血糖排泄 D.抑制非糖物质转变为葡萄糖

3.下列哪项不是维持血糖恒定的主要原因(D)

A.每天通过饮食及时补充糖类

B.依靠糖类与脂肪、蛋白质相互转化

C.血糖浓度高时转变成肝糖元贮存

D.肾小管的重吸收

4.对调节和维持血糖浓度的动态平衡起重要作用的器官是(B)

①肝脏 ②肾脏 ③胰脏 ④小肠

A.①② B.①③ C.③④ D.②③

B组

5.肾小管及其周围毛细血管之间的水分的交换是通过渗透作用完成的。如果流经肾小管在原尿中葡萄糖浓度明显增高,并且不能完全被肾小管重吸收,那么最终排出体外的尿液量将会(A)

A.增多 B.减少 C.不变 D.不确定

6.下列不是糖尿病患者的特征是(D)

A.多尿、口渴、多饮 B.血糖含量高于160mg/dL

C.饮食增加,体重减轻 D.糖、脂肪、蛋白质氧化发生障碍,分解减慢

7.摘除某实验动物的胰腺,将胰腺的一部分再移植入实验动物的皮下,该动物没有出现糖尿病,但随后除去移植片后,该动物立即出现了糖尿且血糖浓度升高,该实验证明(A)

①胰岛素能治疗糖尿病 ②胰岛素能降低血糖浓度 ③胰岛素是胰腺分泌的 ④胰岛素能提高血糖浓度 ⑤胰岛素是一种蛋白质类激素

A.①②③ B.①②⑤ C.①②④ D.②③⑤

8.最近科学家发现一种功能类似胰岛素的真菌化合物。它有可能使糖尿病患者将来只通过服药而不必注射胰岛素进行治疗。对“真菌化合物”的推测,肯定错误的一项是(D)

A.该化合物具有降低血糖浓度的功能 B.该化合物应该不是蛋白质

C.该化合物应该是相对分子质量较小的有机物 D.该化合物应该是蛋白质

9.下图是人体内血糖的激素调节示意图。请据图回答

(1)图中A表示血糖浓度 的时候时,B表示血糖浓度 的时候;

(2)胰岛素与胰高血糖素之间的关系是 ;

(3)糖尿病患者的血糖通常高于 mg/dl,其患病的根本原因是 ;治疗该病的的有效措施是注射胰岛素,为什么不能口服? 。

C组

10.下图是胰腺组织局部结构模式图,请据图回答:

(1)A液为 ,B液为 ,C液为 。三者共同构成的胰腺组织细胞生活的液体环境,这个液体环境称为

(2)C02不从毛细血管进入胰腺组织细胞的原因是

(3)胰腺组织细胞可分泌胰酶和胰岛素,其中

可进入血液,参与物质代谢的调节,如果该物质分泌不足,可使血液中 浓度升高,导致 病的发生。

〖答案〗(1)组织液;血浆;淋巴;内环境 (2)毛细血管内二氧化碳浓度低于胰腺组织细胞中二氧化碳的浓度 (3)胰岛素;葡萄糖;糖尿

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

血糖的调节教学设计

内容及解析:

由于在高中教材必修课本中已经讲过糖类代谢和糖类代谢与人体健康的内容,因此教材简要介绍了血糖的平衡,以及血糖平衡遭到破坏后对人体健康的不利影响.在此基础上归纳出血糖平衡血糖平衡对于人体各组织、器官的能量供应,进而说明保持血糖平衡对人体健康所具有的重要意义。

血糖平衡的调节是本节的重点,教材首先介绍激素调节,指出人体内有多种激素能够调节血糖的含量,但以胰岛素和胰高血糖素的作用为主。然后,结合图解讲述了当血糖含量升高或降低时,胰岛素或胰高血糖素对血糖的调节作用。无论是胰岛素使血糖含量降低,还是胰高血糖素使血糖含量升高,都不是单一激素所能完成的,而是由这两种激素相互协调、相互作用共同完成的。最后,教材简要讲述了当血糖含量发生变化时,神经系统也通过神经调节间接发挥调节作用。

关于糖尿病及其防治,首先说明了什么是高血糖和糖尿,然后通过尿糖测定的演示实验进行分析,接着讲述糖尿病产生的原因及其防治措施。

血糖调节与必修课本中“人和动物体内三大营养物质的代谢”“体液调节”和“激素调节”联系紧密,与选修课本第三章讲述的“基因工程的成果”,第五章讲述的“发酵工程”等内容有关。

目标及解析:

1. 使学生理解人体血糖的平衡状态.

解析:要求学生能写出血糖的三大来源和三大去路.

问题:为什么不吃早点的同学常在上午第三节课后感到心慌,注意力难以集中?

1. 使学生理解人体血糖平衡的调节机制.

解析:机体怎样通过控制血糖的来源和去路使血糖含量维持在80~120mg/dL

问题2:胰岛素和胰高血糖素的功能是什么

1. 使学生理解人体血糖平衡的生理意义.

解析:不正常的血糖含量有哪些危害

问题3:血糖含量高于130~160mg/dL有什么症状?

1. 使学生理解糖尿病的病理特点及保健方法

解析:糖尿病人的生理表现特点。

问题4:糖尿病人的生理表现有什么特点

教学问题诊断分析:

1. 血糖的调节过程学生理解不全面.要记住参与血糖调节的各种激素的功能。

2. 糖尿病出现三多一少的原因。教学中要结合糖的供能作用及尿的形成过程加以解释。

教学过程设计:

教学基本流程

引出课题 →血糖的平衡 →血糖的调节 →血糖平衡的意义 →小结

教学情景

一、 血糖的平衡及其意义

问题1: 血糖有什么作用 正常的人血糖为什么能维持在80~120mg/dL

设计意图: 使学生进一步理解糖类作为能源物质,在生命活动中是不断消耗的,但由于来源和去路相等,因而能维持在一定的范围内。

师生活动:师生共同归纳: 血糖就是血液中的葡萄糖

(一)血糖的正常浓度:80-120mg/dL

(二)血糖的平衡(来源和去路)

(三) 意义:保证能量供应,进而保持人体健康。

1. 含量过低:头昏、心慌、四肢无力甚至死亡。

2.含量过高:形成糖尿。

例1.下图为正常人血糖含量变化曲线,请据图回答问题:( )

(1)AB段血糖含量迅速增加是由于 。

(2)BC段血糖含量下降的调节途径有哪两条 。

(3)CD段趋于相对稳定是由于 。

答案:[(1)进食后食物中糖类消化吸收进入血液(2)转变成糖元贮存和加速血糖分解(3)在神经和相关激素的调节下血糖的来源和去向达到相对平衡]

二、 血糖平衡的调节机制

问题2:血糖平衡的神经调节和激素调节过程是怎样进行的?

设计意图:使学生能理解血糖平衡的调节机制。

师生活动:阅读课本,师生共同归纳

注:“+”表示促进 “-”表示抑制

例2.抗洪战士为了抗洪长时间不吃饭、不休息时,其体内激素含量变化情况正确的一组是(C)

A.甲状腺激素增多、胰高血糖素减少

B.肾上腺素和醛固酮均减少

C.胰高血糖素和抗利尿激素均增多

D.胰岛素和抗利尿激素均减少

三、血糖平衡的意义

问题3:血糖含量过低或过高有什么危害

设计意图:通过了解高血糖和低血糖的危害,使学生更能理解血糖平衡的生理意义。

师生共同总结:

1、血糖的平衡对于保证人体各种组织和器官的能量供应以及保持人体健康有重要意义。

2、血糖含量异常:当血糖浓度低于50~60mg/dL时,低血糖早期症状

当血糖浓度低于45mg/dL时,低血糖晚期症状

当空腹血糖浓度高于130mg/dL时,高血糖症

当空腹血糖浓度在130~160mg/dL时,糖尿

例3.如果血糖含量维持在50-60 mg/dl而得不到补充,人就会惊厥休克,下列解释不合理的是(D)

A.脑组织的供能主要来自葡萄糖的分解

B.脑组织中糖元极少,需及时从血液中摄取葡萄糖氧化供能

C.脑组织得不到足够的能量供给就会发生功能障碍

D.脑组织贮有大量的糖元、脂肪,但氧气供给不足,不能及时氧化供能

四、糖尿病及其防治

问题4:糖尿病人的生理表现有什么特点

设计意图:使学生能知道糖尿病人的生理特点,进一步理解血糖平衡的原因是来源和去路相平衡的结果。

师生共同总结:

(一)高血糖与糖尿

1.空腹时血糖血糖含量超过130 mg/dL叫做高血糖

2.血糖含量高于160-180mg/dL(肾糖阈)的范围时,一部分葡萄糖会随尿排出,叫做糖尿

(糖尿可用班氏糖定性试剂测定,蓝色混合液、沸水浴变为砖红色)

(二)糖尿病

1.病因:胰岛B细胞受损,致使胰岛素分泌不足,血糖含量升高,出现高血糖甚至糖尿

2.症状:“三多一少”(多尿、多饮、多食;体重减少)

3.防治:没有根治办法。常用调节和控制饮食结合药物的方法进行治疗

(1)轻度患者:控制饮食、配合口服降血糖药物

(2)重度患者:除控制饮食外,还需注射胰岛素进行治疗

(3)肥胖的重度患者:除上述治疗外,还需限制能量物质的摄入和加强锻炼

例4.如果流经肾小管的原尿中葡萄糖浓度明显增高,并且不能被肾小管完全吸收,那么最终排出的尿液量会(A)

A.增加 B.减少 C.不变 D.不能确定

【教学评价】

1.当人体不能正常调节血糖平衡时,出现的病症(D)

A.可能是糖尿病 B.可能是低血糖

C.可能是高血糖 D.A、B、C都有可能

2.医生给低血糖病人在静脉内注射50%的葡萄糖溶液,其目的是(B)

A.供给全面营养 B.供给能源

C.维持细胞的渗透压 D.供给水分

3.不属于胰岛素功能的叙述是(B)

A.抑制肝糖元的分解 B.促进非糖物质转化成葡萄糖

C.促进血糖进入肝脏合成糖原 D.促进血糖转变为脂肪

4.糖尿病患者有“三多”,其中之一是“尿多”。下列对其成因的解释正确的是(B)

A.糖尿病患者的肾脏发生病变,导致产生的尿量增多

B.糖尿病患者的尿液中有葡萄糖,增加了尿液的渗透压,从而使肾小管对水分的重吸收减少,导致尿量增多

C.患者由于血糖浓度高,导致口渴,水喝多了,尿就多了

D.糖尿病患者的胰岛发生了病变,胰岛素分泌量减少,胰岛素具有促进肾脏对水分的重吸

【课后配餐】A组

1.分泌胰岛素的细胞是(C)

A.胰腺 B.胰岛细胞

C.胰岛B细胞 D.胰岛A细胞

2.胰岛素能降低血糖浓度,不是因为(C)

A.抑制肝糖元分解 B.促进血糖进入细胞

C.促进血糖排泄 D.抑制非糖物质转变为葡萄糖

3.下列哪项不是维持血糖恒定的主要原因(D)

A.每天通过饮食及时补充糖类

B.依靠糖类与脂肪、蛋白质相互转化

C.血糖浓度高时转变成肝糖元贮存

D.肾小管的重吸收

4.对调节和维持血糖浓度的动态平衡起重要作用的器官是(B)

①肝脏 ②肾脏 ③胰脏 ④小肠

A.①② B.①③ C.③④ D.②③

B组

5.肾小管及其周围毛细血管之间的水分的交换是通过渗透作用完成的。如果流经肾小管在原尿中葡萄糖浓度明显增高,并且不能完全被肾小管重吸收,那么最终排出体外的尿液量将会(A)

A.增多 B.减少 C.不变 D.不确定

6.下列不是糖尿病患者的特征是(D)

A.多尿、口渴、多饮 B.血糖含量高于160mg/dL

C.饮食增加,体重减轻 D.糖、脂肪、蛋白质氧化发生障碍,分解减慢

7.摘除某实验动物的胰腺,将胰腺的一部分再移植入实验动物的皮下,该动物没有出现糖尿病,但随后除去移植片后,该动物立即出现了糖尿且血糖浓度升高,该实验证明(A)

①胰岛素能治疗糖尿病 ②胰岛素能降低血糖浓度 ③胰岛素是胰腺分泌的 ④胰岛素能提高血糖浓度 ⑤胰岛素是一种蛋白质类激素

A.①②③ B.①②⑤ C.①②④ D.②③⑤

8.最近科学家发现一种功能类似胰岛素的真菌化合物。它有可能使糖尿病患者将来只通过服药而不必注射胰岛素进行治疗。对“真菌化合物”的推测,肯定错误的一项是(D)

A.该化合物具有降低血糖浓度的功能 B.该化合物应该不是蛋白质

C.该化合物应该是相对分子质量较小的有机物 D.该化合物应该是蛋白质

9.下图是人体内血糖的激素调节示意图。请据图回答

(1)图中A表示血糖浓度 的时候时,B表示血糖浓度 的时候;

(2)胰岛素与胰高血糖素之间的关系是 ;

(3)糖尿病患者的血糖通常高于 mg/dl,其患病的根本原因是 ;治疗该病的的有效措施是注射胰岛素,为什么不能口服? 。

C组

10.下图是胰腺组织局部结构模式图,请据图回答:

(1)A液为 ,B液为 ,C液为 。三者共同构成的胰腺组织细胞生活的液体环境,这个液体环境称为

(2)C02不从毛细血管进入胰腺组织细胞的原因是

(3)胰腺组织细胞可分泌胰酶和胰岛素,其中

可进入血液,参与物质代谢的调节,如果该物质分泌不足,可使血液中 浓度升高,导致 病的发生。

〖答案〗(1)组织液;血浆;淋巴;内环境 (2)毛细血管内二氧化碳浓度低于胰腺组织细胞中二氧化碳的浓度 (3)胰岛素;葡萄糖;糖尿

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

同课章节目录

- 第一章 植物生命活动的调节

- 第一节 植物激素调节

- 第二节 其他调节

- 第二章 动物生命活动的调节

- 第一节 内环境与稳态

- 第二节 神经系统的结构与功能

- 第三节 高等动物的内分泌系统与体液调节

- 第三章 免疫系统与免疫功能

- 第一节 人体对抗病原体感染的非特异性防卫

- 第二节 特异性反应(免疫应答)

- 第三节 免疫系统的功能异常

- 第四章 种群

- 第一节 种群的特征

- 第二节 种群的增长方式

- 第三节 种群的数量波动及调节

- 第五章 群落

- 第一节 群落的物种组成和优势种

- 第二节 植物的生长型和群落结构

- 第三节 物种在群落中的生态位

- 第四节 群落的主要类型

- 第五节 群落演替

- 第六章 生态系统

- 第一节 生态系统的营养结构

- 第二节 生态系统中的生产量和生物量

- 第三节 能量流动和物质循环

- 第四节 生态系统的稳态及其调节

- 第七章 人类与环境

- 第一节 生物圈

- 第二节 全球人口动态

- 第三节 人类对全球环境的影响