人教部编版七下历史第4课唐朝的中外文化交流课件 (共37张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教部编版七下历史第4课唐朝的中外文化交流课件 (共37张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 18.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-02-16 20:58:41 | ||

图片预览

文档简介

(共37张PPT)

山川异域,风月同天

一千三百多年前,日本长屋王造了千件袈裟,布施给唐朝众僧。袈裟上绣着四句偈语:“山川异域,风月同天,寄诸佛子,共结来缘。”后来,唐朝高僧鉴真听闻此偈,很受触动,决定东渡日本,弘扬佛法。

唐朝的中外文化交流

第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

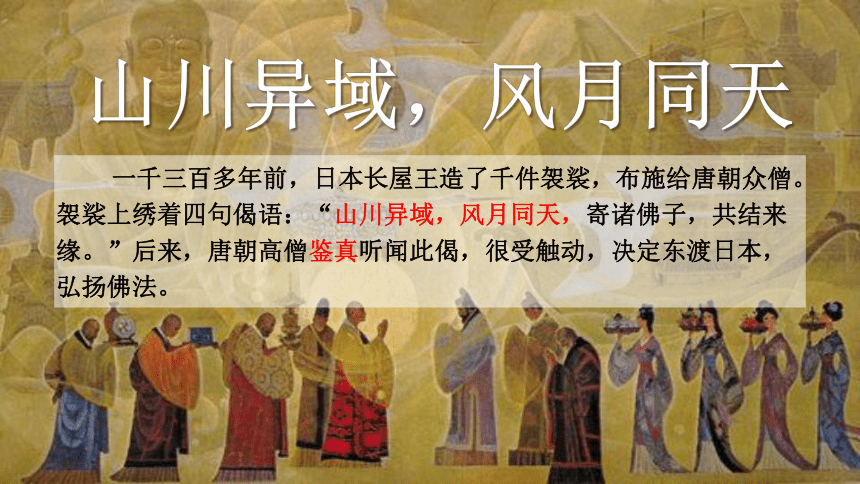

伊朗

东罗马帝国

阿拉伯半岛

印度半岛

朝鲜半岛

日本

引

第一篇章

唐朝文化的吸引力——遣唐使

阿倍仲麻吕

遣唐使是日本政府派遣到唐朝学习交流的使团。

除了使节,随船来华的还有僧人、医师、画师、乐师、译师、史师,各类工匠等。

他们来华的目的主要是学习中国的先进文化。

唐朝文化的吸引力

壹

阿倍仲麻吕,日本人,中国名晁衡,随日本第九次遣唐使团来中国求学,学成后留在唐朝朝廷内做官。与当时著名诗人李白、王维等友谊深厚。后来,晁衡以唐朝使者身份,随同日本遣唐使团返回日本,途中遇大风,传闻被溺死。

日本晁卿辞帝都,征帆一片绕蓬壶。

明月不归沉碧海,白云愁色满苍梧。

——李白《哭晁卿衡》

阿倍仲麻吕

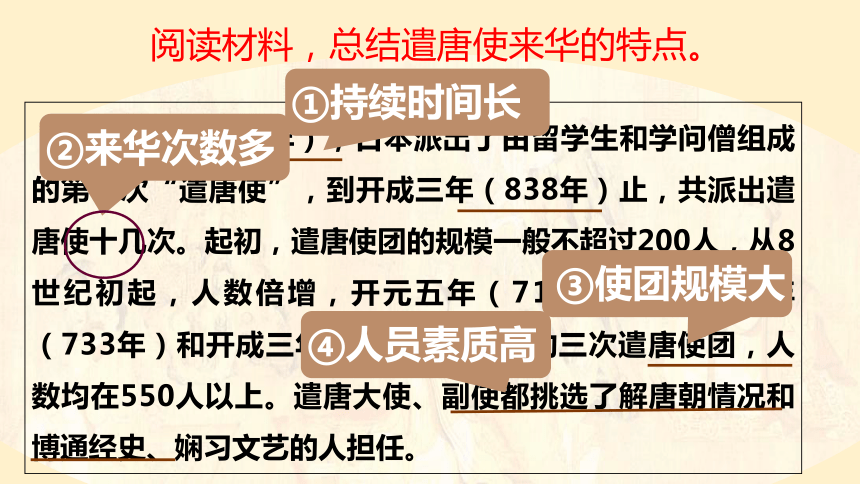

贞观五年(631年),日本派出了由留学生和学问僧组成的第一次“遣唐使”,到开成三年(838年)止,共派出遣唐使十几次。起初,遣唐使团的规模一般不超过200人,从8世纪初起,人数倍增,开元五年(717年)、二十一年(733年)和开成三年(838年)派出的三次遣唐使团,人数均在550人以上。遣唐大使、副使都挑选了解唐朝情况和博通经史、娴习文艺的人担任。

①持续时间长

②来华次数多

③使团规模大

④人员素质高

阅读材料,总结遣唐使来华的特点。

“日本中古之制度,人皆以为多系日本自创,然一检唐史,则知多模仿唐制。”

——木宫泰彦《中日交通史》

阅读材料,我们能够获取那些历史信息?

注意观察下面几组日本和唐朝的日常生活图片,思考遣唐使来华对日本产生了怎样的影响?

唐装

和服

服饰

茶道

唐代斗茶

日本茶道

建筑

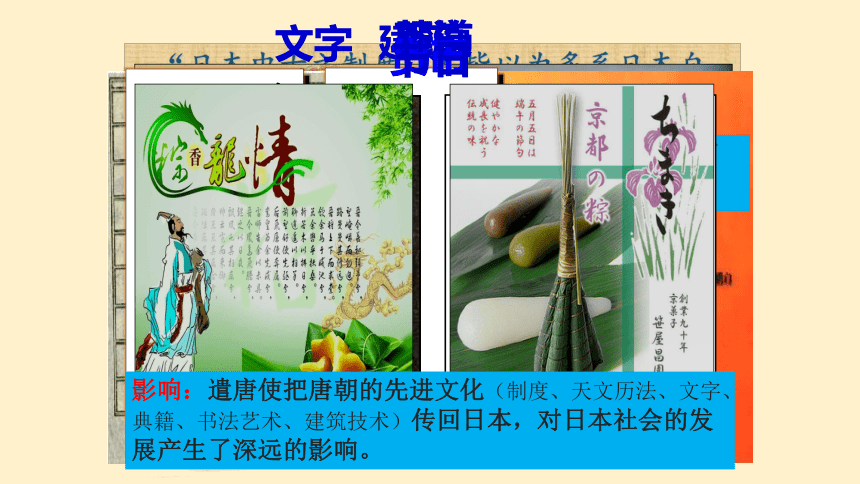

日本文字

中国文字

ぁ ぃ ぅ ぇ ぉ か

ァ ィ ェ ク コ シ

参照汉字创制了日本文字

安 以 宇 衣 於 加

阿 伊 江 久 己 之

文字

日本的和同开珎

(始铸于708年)

唐朝的开元通宝

(始铸于621年)

货币

节日

端午节

影响:遣唐使把唐朝的先进文化(制度、天文历法、文字、典籍、书法艺术、建筑技术)传回日本,对日本社会的发展产生了深远的影响。

传

第二篇章

唐朝文化的传播力——鉴真东渡

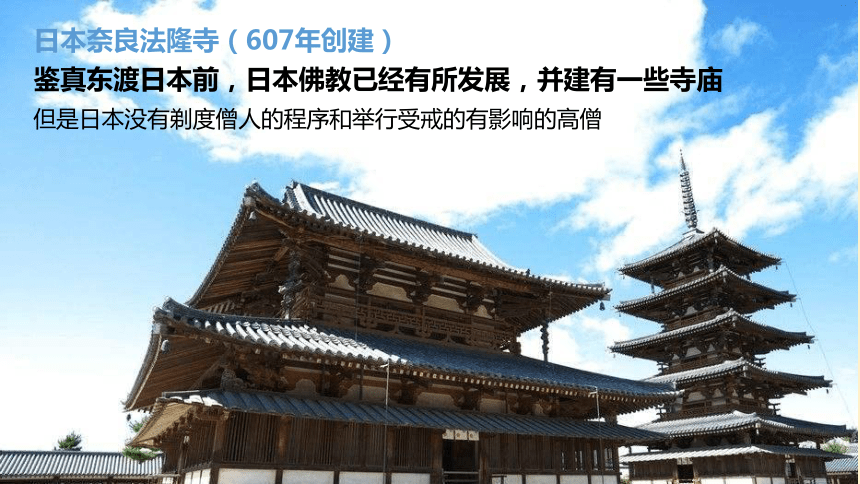

日本奈良法隆寺(607年创建)

鉴真东渡日本前,日本佛教已经有所发展,并建有一些寺庙

但是日本没有剃度僧人的程序和举行受戒的有影响的高僧

唐代著名高僧鉴真是扬州大明寺住持。742年,容睿和普照到扬州大明寺拜访鉴真,恳请他到日本弘法。

大明寺

彼国太远,性命难存,沧海淼漫,百无一至。 —鉴真弟子祥彦

是为法事也,何惜身命?诸人不去,我即去耳。

—鉴真

1

5

4

2

3

遭诬告与海盗勾结,船只被官府查没

鉴真

东渡

突遇风暴,触礁搁浅,被渔民所救

因官府出面阻止,未能成行

因弟子好心阻拦,未果

遭遇台风;因暑热患眼疾,双目失明

“天宝二载十二月,举帆东下,到狼沟浦,被恶风漂浪,波击船破,人总上岸,潮来水至人腰。冬寒风急,甚太辛苦。”

“但普照师每日食时,行生米少许与众僧,以充中食。舟上无水,嚼米喉干,咽不入,吐不出,饮咸水腹即胀。”

—(日本)真人元开《唐大和上东征传》

唐朝文化的传播力

贰

“是为法事也,何惜身命……不至日本国,本愿不遂”

——《唐大和上东征传》

1

5

4

2

3

遭诬告与海盗勾结,船只被官府查没

鉴真

东渡

突遇风暴,触礁搁浅,被渔民所救

因官府出面阻止,未能成行

因弟子好心阻拦,未果

6

遭遇台风;因暑热患眼疾,双目失明

66岁东渡成功

日本各界欢迎鉴真

圣武太上皇和孝谦天皇派人在首都奈良正门罗城迎接

鉴真在日本传授佛经,还传播中国的医药、文学、书法、建筑、绘画等,为中日文化交流做出了卓越的贡献。

鉴真…….推动了日本文化的发展和科技的进步,被日本人誉为日本律宗的开山祖、医药的始祖、文化的恩人。鉴真大师不愧为永远璀璨夺目的明珠。

——国家宗教事务局原局长?叶小文《一位值得永远纪念的人物》

唐招提寺位于日本奈良,为日本著名古寺,公元770年竣工。由鉴真及其弟子设计、建造、完成。整个建筑深受中国盛唐建筑风格影响。被日本视为艺术明珠。

日本唐招提寺内的鉴真塑像

鉴真盲目航东海,

一片精诚照太清。

舍已为人传道艺,

唐风洋溢奈良城。

—郭沫若

唐朝文化的传播力

贰

日本 朝鲜半岛(新罗)

派遣人员名称 遣唐使,留学生、

留学僧

目的 学习唐朝先进文化

影响 遣唐使把唐朝的先进文化(制度、天文历法、文字、典籍、书法艺术、建筑技术)传回日本,对日本社会的发展产生了深远的影响。

对比中日文化交流,请同学们合作探究唐与新罗的交往

双向交流

学

第三篇章

唐朝文化的学习力——玄奘西行

唐朝文化的学习力

叁

玄奘(602年~664年),唐代著名高僧,法相宗创始人,被尊称为“三藏法师”,后世俗称“唐僧”,中国佛教三大翻译家之一。

十岁跟随哥哥出家

潜心修佛名扬洛阳

玄奘西行

青龙寺大雄宝殿拱眼壁画第三幅《唐僧取经图》

玄奘是在贞观初年,前往天竺取经。天竺是唐朝时对今天印度、巴基斯坦、孟加拉等国的称谓。

西游记

玄奘西行

唐朝文化的学习力

叁

“在写实主义的叙事中,玄奘不再是身披大唐皇帝御赐袈裟、奉旨游学的高僧,而是在唐初内忧外患的局面下私自出关、发愿西行的“偷渡者”。在玄奘自长安启程的一场戏里,他背着行囊混入灾民之中,被人潮裹挟着来到象征命运的岔路口,人潮往前而去,玄奘往西而去。真实的取经之路既无高徒护送,也无妖魔阻拦,而是一人一马念着佛号和经文,独自踏向未知的迷途。”

——齐伟《<大唐玄奘>:识骨寻路的“偷渡者” 》

唐朝文化的学习力

叁

宁可就西而死

岂能东归而生

如果没有玄奘的著作,重建印度历史是完全不可能的。

——印度史学家阿里

①携带大量佛经回到长安,此后主持译经工作,为中国佛教的发展作出重大贡献。同时他也将中国的书籍译成梵文,推动了中印两国文化交流。

玄奘西行的影响

“《大唐西域记》记述了玄奘西行亲身经历的110个以及传闻听说的28个城邦、国家、地区的历史地理,其中对地理位置、山川地形、城镇都邑、道路关隘的记载,成为后世学者研究中西交通路线时比定地名的指针。《大慈恩寺三藏法师传》则按玄奘经行的路线记述,更清楚地反映了唐代中外陆路交通路线的脉络。”

——介永强《佛教与中古中外交通》

玄奘的天竺之行还有什么贡献呢?

②根据他的口述,由弟子记录成书的《大唐西域记》,记载了他游历过的100多个国家和地区的山川风物及社会习俗,是中外交流史的珍贵文献。

唐朝的中外文化交流

唐朝文化的吸引力——遣唐使

日本学习中国唐朝文化

唐朝文化的传播力——鉴真东渡

中国向日本传播唐朝文化

唐朝文化的学习力——玄奘西行

中国到天竺学习佛教文化

对外交往空前繁荣

材料一:大唐国者,法式(法度)备定(完备先进),珍国(文明发达)也,常须达(应当经常去看看)。

——《日本书纪》

材料二:隋唐对外交往活跃……唐政府鼓励各国商人到中国贸易,允许他们长期居住。

——《中国历史》七年级下册

材料三:

依据材料,概括唐朝中外文化交流活跃广泛的原因

唐朝政治制度完备先进,经济文化发达繁荣,处于当时世界领先地位,对各国产生了巨大的吸引力(政治、经济)

唐朝对外政策开放包容,给各国友好交流提供了机会。(政策)

唐朝对外交通发达,给各国友好往来提供了条件。(交通)

全面繁荣

领先世界

开放开明

兼容并蓄

唐朝文化的特点

我们不在同一个地方,未享同一片山川。

但当我们抬头时,看到的是同一轮明月。

我们不见彼此,但我们心意相通。

山川异域,风月同天

但愿人长久,千里共婵娟

山川异域,风月同天

一千三百多年前,日本长屋王造了千件袈裟,布施给唐朝众僧。袈裟上绣着四句偈语:“山川异域,风月同天,寄诸佛子,共结来缘。”后来,唐朝高僧鉴真听闻此偈,很受触动,决定东渡日本,弘扬佛法。

唐朝的中外文化交流

第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

伊朗

东罗马帝国

阿拉伯半岛

印度半岛

朝鲜半岛

日本

引

第一篇章

唐朝文化的吸引力——遣唐使

阿倍仲麻吕

遣唐使是日本政府派遣到唐朝学习交流的使团。

除了使节,随船来华的还有僧人、医师、画师、乐师、译师、史师,各类工匠等。

他们来华的目的主要是学习中国的先进文化。

唐朝文化的吸引力

壹

阿倍仲麻吕,日本人,中国名晁衡,随日本第九次遣唐使团来中国求学,学成后留在唐朝朝廷内做官。与当时著名诗人李白、王维等友谊深厚。后来,晁衡以唐朝使者身份,随同日本遣唐使团返回日本,途中遇大风,传闻被溺死。

日本晁卿辞帝都,征帆一片绕蓬壶。

明月不归沉碧海,白云愁色满苍梧。

——李白《哭晁卿衡》

阿倍仲麻吕

贞观五年(631年),日本派出了由留学生和学问僧组成的第一次“遣唐使”,到开成三年(838年)止,共派出遣唐使十几次。起初,遣唐使团的规模一般不超过200人,从8世纪初起,人数倍增,开元五年(717年)、二十一年(733年)和开成三年(838年)派出的三次遣唐使团,人数均在550人以上。遣唐大使、副使都挑选了解唐朝情况和博通经史、娴习文艺的人担任。

①持续时间长

②来华次数多

③使团规模大

④人员素质高

阅读材料,总结遣唐使来华的特点。

“日本中古之制度,人皆以为多系日本自创,然一检唐史,则知多模仿唐制。”

——木宫泰彦《中日交通史》

阅读材料,我们能够获取那些历史信息?

注意观察下面几组日本和唐朝的日常生活图片,思考遣唐使来华对日本产生了怎样的影响?

唐装

和服

服饰

茶道

唐代斗茶

日本茶道

建筑

日本文字

中国文字

ぁ ぃ ぅ ぇ ぉ か

ァ ィ ェ ク コ シ

参照汉字创制了日本文字

安 以 宇 衣 於 加

阿 伊 江 久 己 之

文字

日本的和同开珎

(始铸于708年)

唐朝的开元通宝

(始铸于621年)

货币

节日

端午节

影响:遣唐使把唐朝的先进文化(制度、天文历法、文字、典籍、书法艺术、建筑技术)传回日本,对日本社会的发展产生了深远的影响。

传

第二篇章

唐朝文化的传播力——鉴真东渡

日本奈良法隆寺(607年创建)

鉴真东渡日本前,日本佛教已经有所发展,并建有一些寺庙

但是日本没有剃度僧人的程序和举行受戒的有影响的高僧

唐代著名高僧鉴真是扬州大明寺住持。742年,容睿和普照到扬州大明寺拜访鉴真,恳请他到日本弘法。

大明寺

彼国太远,性命难存,沧海淼漫,百无一至。 —鉴真弟子祥彦

是为法事也,何惜身命?诸人不去,我即去耳。

—鉴真

1

5

4

2

3

遭诬告与海盗勾结,船只被官府查没

鉴真

东渡

突遇风暴,触礁搁浅,被渔民所救

因官府出面阻止,未能成行

因弟子好心阻拦,未果

遭遇台风;因暑热患眼疾,双目失明

“天宝二载十二月,举帆东下,到狼沟浦,被恶风漂浪,波击船破,人总上岸,潮来水至人腰。冬寒风急,甚太辛苦。”

“但普照师每日食时,行生米少许与众僧,以充中食。舟上无水,嚼米喉干,咽不入,吐不出,饮咸水腹即胀。”

—(日本)真人元开《唐大和上东征传》

唐朝文化的传播力

贰

“是为法事也,何惜身命……不至日本国,本愿不遂”

——《唐大和上东征传》

1

5

4

2

3

遭诬告与海盗勾结,船只被官府查没

鉴真

东渡

突遇风暴,触礁搁浅,被渔民所救

因官府出面阻止,未能成行

因弟子好心阻拦,未果

6

遭遇台风;因暑热患眼疾,双目失明

66岁东渡成功

日本各界欢迎鉴真

圣武太上皇和孝谦天皇派人在首都奈良正门罗城迎接

鉴真在日本传授佛经,还传播中国的医药、文学、书法、建筑、绘画等,为中日文化交流做出了卓越的贡献。

鉴真…….推动了日本文化的发展和科技的进步,被日本人誉为日本律宗的开山祖、医药的始祖、文化的恩人。鉴真大师不愧为永远璀璨夺目的明珠。

——国家宗教事务局原局长?叶小文《一位值得永远纪念的人物》

唐招提寺位于日本奈良,为日本著名古寺,公元770年竣工。由鉴真及其弟子设计、建造、完成。整个建筑深受中国盛唐建筑风格影响。被日本视为艺术明珠。

日本唐招提寺内的鉴真塑像

鉴真盲目航东海,

一片精诚照太清。

舍已为人传道艺,

唐风洋溢奈良城。

—郭沫若

唐朝文化的传播力

贰

日本 朝鲜半岛(新罗)

派遣人员名称 遣唐使,留学生、

留学僧

目的 学习唐朝先进文化

影响 遣唐使把唐朝的先进文化(制度、天文历法、文字、典籍、书法艺术、建筑技术)传回日本,对日本社会的发展产生了深远的影响。

对比中日文化交流,请同学们合作探究唐与新罗的交往

双向交流

学

第三篇章

唐朝文化的学习力——玄奘西行

唐朝文化的学习力

叁

玄奘(602年~664年),唐代著名高僧,法相宗创始人,被尊称为“三藏法师”,后世俗称“唐僧”,中国佛教三大翻译家之一。

十岁跟随哥哥出家

潜心修佛名扬洛阳

玄奘西行

青龙寺大雄宝殿拱眼壁画第三幅《唐僧取经图》

玄奘是在贞观初年,前往天竺取经。天竺是唐朝时对今天印度、巴基斯坦、孟加拉等国的称谓。

西游记

玄奘西行

唐朝文化的学习力

叁

“在写实主义的叙事中,玄奘不再是身披大唐皇帝御赐袈裟、奉旨游学的高僧,而是在唐初内忧外患的局面下私自出关、发愿西行的“偷渡者”。在玄奘自长安启程的一场戏里,他背着行囊混入灾民之中,被人潮裹挟着来到象征命运的岔路口,人潮往前而去,玄奘往西而去。真实的取经之路既无高徒护送,也无妖魔阻拦,而是一人一马念着佛号和经文,独自踏向未知的迷途。”

——齐伟《<大唐玄奘>:识骨寻路的“偷渡者” 》

唐朝文化的学习力

叁

宁可就西而死

岂能东归而生

如果没有玄奘的著作,重建印度历史是完全不可能的。

——印度史学家阿里

①携带大量佛经回到长安,此后主持译经工作,为中国佛教的发展作出重大贡献。同时他也将中国的书籍译成梵文,推动了中印两国文化交流。

玄奘西行的影响

“《大唐西域记》记述了玄奘西行亲身经历的110个以及传闻听说的28个城邦、国家、地区的历史地理,其中对地理位置、山川地形、城镇都邑、道路关隘的记载,成为后世学者研究中西交通路线时比定地名的指针。《大慈恩寺三藏法师传》则按玄奘经行的路线记述,更清楚地反映了唐代中外陆路交通路线的脉络。”

——介永强《佛教与中古中外交通》

玄奘的天竺之行还有什么贡献呢?

②根据他的口述,由弟子记录成书的《大唐西域记》,记载了他游历过的100多个国家和地区的山川风物及社会习俗,是中外交流史的珍贵文献。

唐朝的中外文化交流

唐朝文化的吸引力——遣唐使

日本学习中国唐朝文化

唐朝文化的传播力——鉴真东渡

中国向日本传播唐朝文化

唐朝文化的学习力——玄奘西行

中国到天竺学习佛教文化

对外交往空前繁荣

材料一:大唐国者,法式(法度)备定(完备先进),珍国(文明发达)也,常须达(应当经常去看看)。

——《日本书纪》

材料二:隋唐对外交往活跃……唐政府鼓励各国商人到中国贸易,允许他们长期居住。

——《中国历史》七年级下册

材料三:

依据材料,概括唐朝中外文化交流活跃广泛的原因

唐朝政治制度完备先进,经济文化发达繁荣,处于当时世界领先地位,对各国产生了巨大的吸引力(政治、经济)

唐朝对外政策开放包容,给各国友好交流提供了机会。(政策)

唐朝对外交通发达,给各国友好往来提供了条件。(交通)

全面繁荣

领先世界

开放开明

兼容并蓄

唐朝文化的特点

我们不在同一个地方,未享同一片山川。

但当我们抬头时,看到的是同一轮明月。

我们不见彼此,但我们心意相通。

山川异域,风月同天

但愿人长久,千里共婵娟

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源