人教部编版八年级下册历史 第二单元 第4课 工业化的起步和人民代表大会制度的确立 课件(25张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教部编版八年级下册历史 第二单元 第4课 工业化的起步和人民代表大会制度的确立 课件(25张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-02-16 20:50:17 | ||

图片预览

文档简介

课件25张PPT。第4课 新中国的工业化起步和人民

代表大会制度的确立自学提纲(认真看书,思考以下问题,做好标注)1.第一个五年计划的背景、起止时间、目的、基本任务。

2.第一个五年计划的主要成就和历史意义。

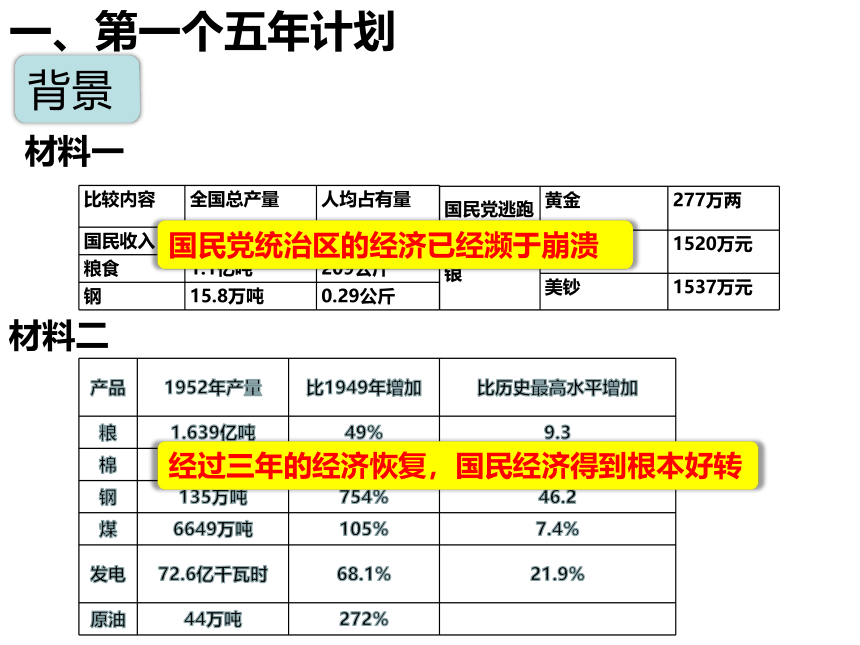

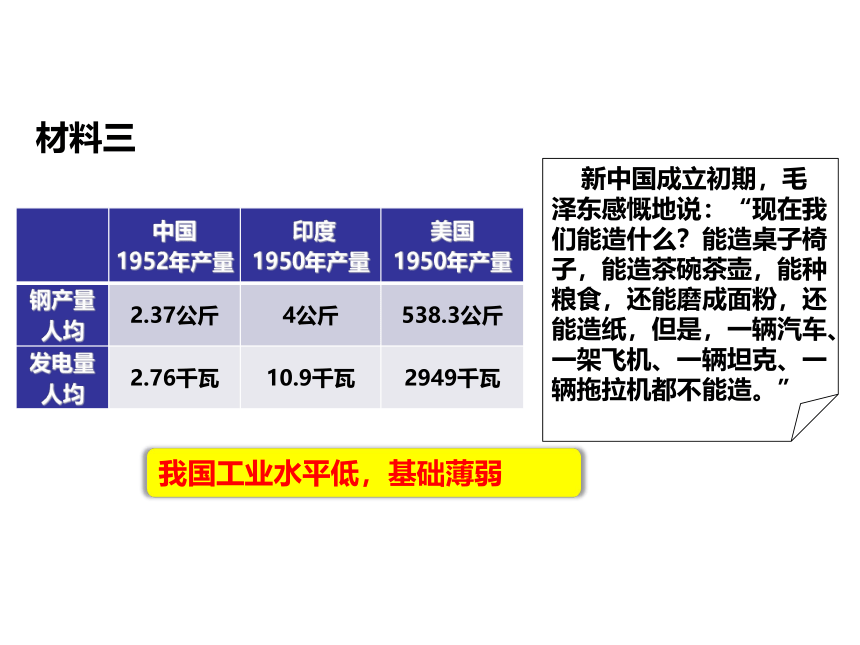

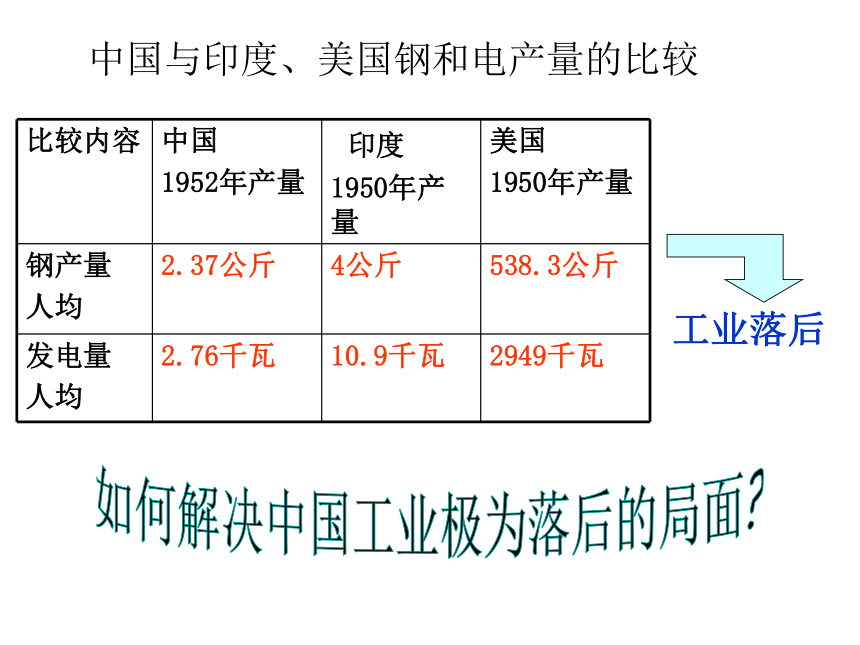

3.第一届全国人民代表大会的时间、主要内容和历史意义。背景材料一材料二国民党统治区的经济已经濒于崩溃经过三年的经济恢复,国民经济得到根本好转一、第一个五年计划 新中国成立初期,毛泽东感慨地说:“现在我们能造什么?能造桌子椅子,能造茶碗茶壶,能种粮食,还能磨成面粉,还能造纸,但是,一辆汽车、一架飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都不能造。”材料三我国工业水平低,基础薄弱中国与印度、美国钢和电产量的比较工业落后如何解决中国工业极为落后的局面?一、第一个五年计划目的:

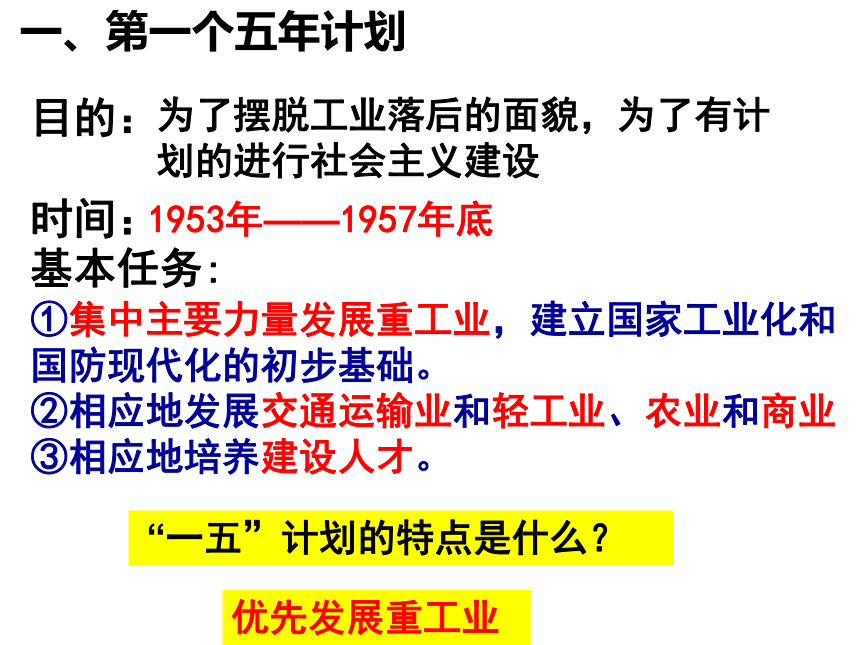

时间:

基本任务:

为了摆脱工业落后的面貌,为了有计划的进行社会主义建设 “一五”计划的特点是什么?优先发展重工业1953年——1957年底①集中主要力量发展重工业,建立国家工业化和国防现代化的初步基础。

②相应地发展交通运输业和轻工业、农业和商业

③相应地培养建设人才。为什么要优先

发展重工业呢??材料一:

周恩来在全国政协第四十九次扩大会议总结发言时明确指出: 经过抗美援朝战争, 我们的国防力量强大起来了。可是, 我们还不能制造一架飞机、一辆坦克、一门高级的炮。在运输上, 我们自己还不能制造一辆汽车…….既然我们还不能制造一辆坦克、一架飞机、一门高级大炮和一辆汽车, 那我们的国防力量怎么能算强大呢?我们要自己生产这些东西, 就要搞重工业!①增强国防保护政权为什么要优先发展重工业呢?材料二:

由于采取优先发展重工业的方针, 苏联只用了十多年的时间就跑完了欧美资本主义国家一个世纪才走完的路程, 使苏联从一个落后的农业国变成了一个强大的社会主义工业国。1954 年3 月,人民日报的一篇社论强调: 苏联过去所走的路, 正是我们今天要学习的榜样!我国实现国家的社会主义工业化 正是依据苏联经验从建立重工业开始。①增强国防保护政权②苏联的榜样

①工业:

②交通运输业

③工业基地形成①鞍山钢铁公司大型轧钢厂

②长春第一汽车制造厂

③中国第一个飞机制造厂

④沈阳第一机床厂①武汉长江大桥

②川藏、青藏、新藏公路修到“世界屋脊”

③宝成铁路①东北工业基地形成

②沿海工业基地加强

③华北、西北建立新的工业基地(解放牌汽车)(喷气式飞机)一五计划的成就:第一个五年计划的鞍山钢铁厂.长春汽车制造厂中国第一个飞机制造厂,1956年7月19日试制成功的我国第一架喷气式战斗机1957年10月,武汉长江大桥建成通车毛泽东称之为“一桥飞架南北,天堑变通途。”青藏公路新藏公路川藏公路人教版八年级下册长春第一汽车制造厂沈阳机床厂和飞机制造厂鞍山钢铁公司无缝纲管厂等三大工程鹰厦铁路青藏公路川藏公路新藏公路宝

成

铁

路第一个五年计划工业建设主要成就武汉长江大桥评价(意义): 我国开始改变工业落后的面貌,向社会主义工业化迈进。二、人民代表大会制度的确立时间 :1954年9月地点 :北京人民代表步入第一届全国人民代表大会第一次会议会场第一届全国人民代表大会内容:(1)制定了《中华人民共和国宪法》是我国第一部社会主义类型的宪法,也是我国有史以来真正反映人民利益的宪法

宪法规定中华人民共和国全国人民代表大会是最高国家权力机关

以根本大法的形式确定了人民代表大会制度(2)选举毛泽东为中华人民共和国主席, 朱德为副

主席,刘少奇为第一届全国人民代表大会常务

委员会委员长,周恩来为国务院总理。为什么说这是一部社会主义类型的宪法? 宪法明确规定了我国的社会主义性质,肯定了人民代表大会制度,体现了社会主义国家性质和民主原则。从法律上规定了我国的社会主义方向。意义: 第一届全国人民代表大会的召开,形成了人民代表大会制度。人民代表大会制度是我国的根本政治制度,为社会主义民主政治建设奠定了基础。1954年《宪法》的蒙、汉、维、哈、藏、朝文版本第一个五年计划人民代表大会制度的确立新中国的工业化起步和人民代表大会制度的确立课堂小结达标训练1.建立起自己独立的现代工业体系,是中国人寻求了一个多世纪的梦想。为实现这一“梦想”,新中国于1953年开始( )

A. 实行土地改革

B. 实施第一个五年计划

C. 开展人民公社化运动

D. 推行家庭联产承包责任制2.我国第一部社会主义类型的宪法是( )A. 《临时约法》

B. 《中华民国宪法》

C. 《共同纲领》

D. 《中华人民共和国宪法》

代表大会制度的确立自学提纲(认真看书,思考以下问题,做好标注)1.第一个五年计划的背景、起止时间、目的、基本任务。

2.第一个五年计划的主要成就和历史意义。

3.第一届全国人民代表大会的时间、主要内容和历史意义。背景材料一材料二国民党统治区的经济已经濒于崩溃经过三年的经济恢复,国民经济得到根本好转一、第一个五年计划 新中国成立初期,毛泽东感慨地说:“现在我们能造什么?能造桌子椅子,能造茶碗茶壶,能种粮食,还能磨成面粉,还能造纸,但是,一辆汽车、一架飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都不能造。”材料三我国工业水平低,基础薄弱中国与印度、美国钢和电产量的比较工业落后如何解决中国工业极为落后的局面?一、第一个五年计划目的:

时间:

基本任务:

为了摆脱工业落后的面貌,为了有计划的进行社会主义建设 “一五”计划的特点是什么?优先发展重工业1953年——1957年底①集中主要力量发展重工业,建立国家工业化和国防现代化的初步基础。

②相应地发展交通运输业和轻工业、农业和商业

③相应地培养建设人才。为什么要优先

发展重工业呢??材料一:

周恩来在全国政协第四十九次扩大会议总结发言时明确指出: 经过抗美援朝战争, 我们的国防力量强大起来了。可是, 我们还不能制造一架飞机、一辆坦克、一门高级的炮。在运输上, 我们自己还不能制造一辆汽车…….既然我们还不能制造一辆坦克、一架飞机、一门高级大炮和一辆汽车, 那我们的国防力量怎么能算强大呢?我们要自己生产这些东西, 就要搞重工业!①增强国防保护政权为什么要优先发展重工业呢?材料二:

由于采取优先发展重工业的方针, 苏联只用了十多年的时间就跑完了欧美资本主义国家一个世纪才走完的路程, 使苏联从一个落后的农业国变成了一个强大的社会主义工业国。1954 年3 月,人民日报的一篇社论强调: 苏联过去所走的路, 正是我们今天要学习的榜样!我国实现国家的社会主义工业化 正是依据苏联经验从建立重工业开始。①增强国防保护政权②苏联的榜样

①工业:

②交通运输业

③工业基地形成①鞍山钢铁公司大型轧钢厂

②长春第一汽车制造厂

③中国第一个飞机制造厂

④沈阳第一机床厂①武汉长江大桥

②川藏、青藏、新藏公路修到“世界屋脊”

③宝成铁路①东北工业基地形成

②沿海工业基地加强

③华北、西北建立新的工业基地(解放牌汽车)(喷气式飞机)一五计划的成就:第一个五年计划的鞍山钢铁厂.长春汽车制造厂中国第一个飞机制造厂,1956年7月19日试制成功的我国第一架喷气式战斗机1957年10月,武汉长江大桥建成通车毛泽东称之为“一桥飞架南北,天堑变通途。”青藏公路新藏公路川藏公路人教版八年级下册长春第一汽车制造厂沈阳机床厂和飞机制造厂鞍山钢铁公司无缝纲管厂等三大工程鹰厦铁路青藏公路川藏公路新藏公路宝

成

铁

路第一个五年计划工业建设主要成就武汉长江大桥评价(意义): 我国开始改变工业落后的面貌,向社会主义工业化迈进。二、人民代表大会制度的确立时间 :1954年9月地点 :北京人民代表步入第一届全国人民代表大会第一次会议会场第一届全国人民代表大会内容:(1)制定了《中华人民共和国宪法》是我国第一部社会主义类型的宪法,也是我国有史以来真正反映人民利益的宪法

宪法规定中华人民共和国全国人民代表大会是最高国家权力机关

以根本大法的形式确定了人民代表大会制度(2)选举毛泽东为中华人民共和国主席, 朱德为副

主席,刘少奇为第一届全国人民代表大会常务

委员会委员长,周恩来为国务院总理。为什么说这是一部社会主义类型的宪法? 宪法明确规定了我国的社会主义性质,肯定了人民代表大会制度,体现了社会主义国家性质和民主原则。从法律上规定了我国的社会主义方向。意义: 第一届全国人民代表大会的召开,形成了人民代表大会制度。人民代表大会制度是我国的根本政治制度,为社会主义民主政治建设奠定了基础。1954年《宪法》的蒙、汉、维、哈、藏、朝文版本第一个五年计划人民代表大会制度的确立新中国的工业化起步和人民代表大会制度的确立课堂小结达标训练1.建立起自己独立的现代工业体系,是中国人寻求了一个多世纪的梦想。为实现这一“梦想”,新中国于1953年开始( )

A. 实行土地改革

B. 实施第一个五年计划

C. 开展人民公社化运动

D. 推行家庭联产承包责任制2.我国第一部社会主义类型的宪法是( )A. 《临时约法》

B. 《中华民国宪法》

C. 《共同纲领》

D. 《中华人民共和国宪法》

同课章节目录

- 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

- 第1课 中华人民共和国成立

- 第2课 抗美援朝

- 第3课 土地改革

- 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

- 第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

- 第5课 三大改造

- 第6课 艰辛探索与建设成就

- 第三单元 中国特色社会主义道路

- 第7课 伟大的历史转折

- 第8课 经济体制改革

- 第9课 对外开放

- 第10课 建设中国特色社会主义

- 第11课 为实现中国梦而努力奋斗

- 第四单元 民族团结与祖国统一

- 第12课 民族大团结

- 第13课 香港和澳门回归祖国

- 第14课 海峡两岸的交往

- 第五单元 国防建设与外交成就

- 第15课 钢铁长城

- 第16课 独立自主的和平外交

- 第17课 外交事业的发展

- 第六单元 科技文化与社会生活

- 第18课 科技文化成就

- 第19课 社会生活的变迁

- 第20课 活动课:生活环境的巨大变化