9 那个星期天 课件 (2课时,共23张PPT)

文档属性

| 名称 | 9 那个星期天 课件 (2课时,共23张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 309.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-02-18 11:30:24 | ||

图片预览

文档简介

课件23张PPT。 9 那个星期天 同学们,你有过等待父母带你去做某件事或答应你一件事却迟迟不能实现的焦灼吗?说一说当时的心理。

第一课时 今天我们再来学习一篇与期盼有关的文章,史铁生的《那个星期天》。看到课题“那个星期天”,你有哪些疑问?那个星期天发生了什么?作者为什么对这一天印象如此之深?带着这些问题,我们一起跟随着史铁生,看一看在那个星期天他有着怎样的期盼。 1.认识本课13个生字。

2.有感情地朗读课文,整体把握文章的主要内容。

3.初步体会“我”的心情变化。

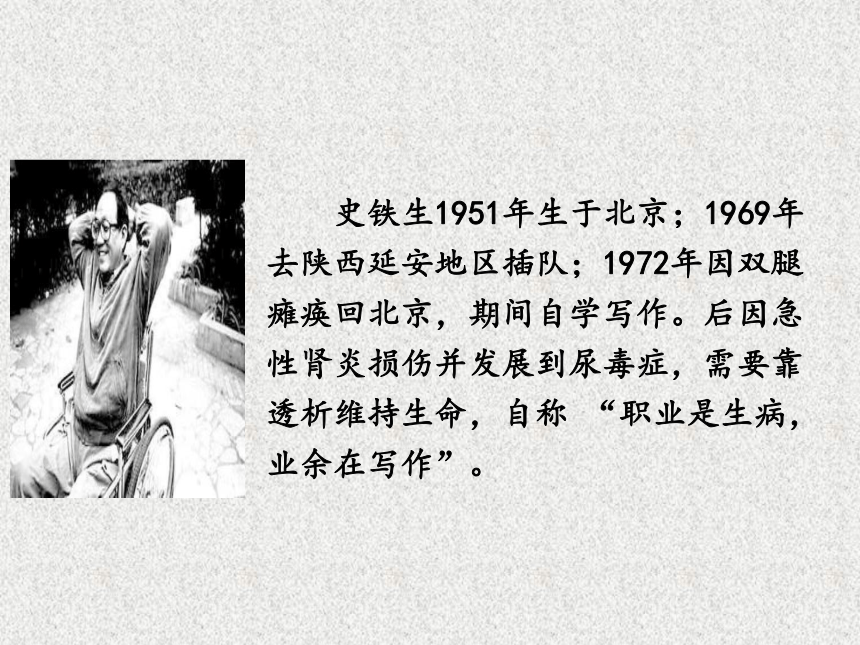

史铁生1951年生于北京;1969年去陕西延安地区插队;1972年因双腿瘫痪回北京,期间自学写作。后因急性肾炎损伤并发展到尿毒症,需要靠透析维持生命,自称 “职业是生病,业余在写作”。 1979年发表第一篇小说《法学教授及其夫人》,以后陆续发表了《务虚笔记》《我与地坛》《病隙碎笔》等作品,他的作品被译为日、英、法、德等文字在海外出版。其中《我的遥远的清平湾》和《奶奶的星星》分别获得1983年和1984年全国优秀短篇小说奖。 1.画出文中的生字新词,结合上下文理解。

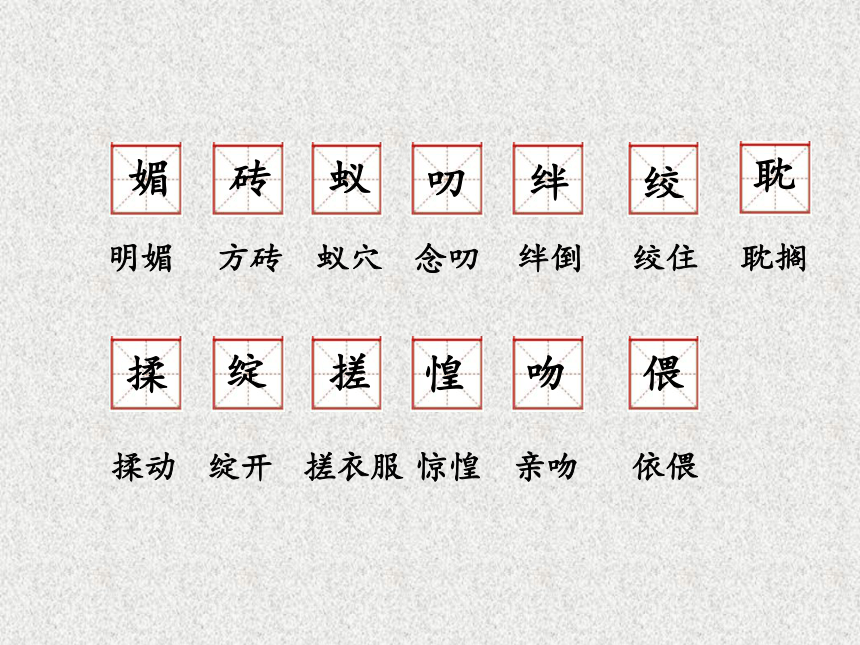

2.用用一句话概述这篇文章的主要写了一件怎样的事。 媚 砖 蚁

叨 绊 绞 揉 绽 搓 惶 吻 偎 明媚方砖蚁穴念叨绊倒绞住揉动绽开搓衣服惊惶亲吻依偎耽搁 耽 这篇文章是以什么顺序来写的?跟随着时间变化而变化的是什么?时间顺序,从早到晚。“我”的心情。 我还记得我的第一次盼望。那是一个星期天,从早晨到下午,一直到天色昏暗下去。这一段在全文中有什么作用?交代了故事发生的时间,引出下文。 如果把第二句改成“那个星期天我从早等到晚”,好不好?为什么? 不好,从早晨到下午,一直到天色昏暗下去。

这里罗列了时间点,显得时间特别漫长,突出了等待过程的煎熬和“我”的期盼。 在那个星期天,作者究竟在盼望什么呢?他的心情发生了怎样的变化?第二课时 1.朗读课文,体会主人公在一天中的心理变化,理解其丰富而敏感的情感。

2.品析课文,关注作者运用多种描写表现人物心理的方法。

3.感受主人公的失望与无奈,辨证地认识文中的母亲在和孩子的沟通中存在的问题。 读第2-5自然段,用中括号【】画出表现母亲行为的句子;用小括号()画出表现 “我”的心情的语句,并且思考“我”的心理经历了哪些变化。 那个星期天母亲答应带我出去,去哪儿已经记不清了,可能是动物园,也可能是别的什么地方。总之她很久之前就答应了,就在那个星期天带我出去玩,这不会错。一个人平生第一次盼一个日子,都不会错。而且就在那天早晨,母亲也还是这样答应的:去,当然去。我想到底是让我盼来了。1.从红字部分可以看出作者的心情怎么样?2.为什么如此令“我”期待的一天,“我”却记不清去哪儿了?1.满含期待2.母亲之前一直答应“我”去,但是却没有兑现,“我”一直期盼,以至于忘记了目的地;“我”的期望越大,失望也越大。因为那天期盼落空,所以这样的伤痛令“我”印象深刻,以至于忘记了目的地。 起床,刷牙,吃饭,那是个春天的早晨,阳光明媚。走吗?等一会儿,等一会儿再走。我跑出去,站在街门口,等一会儿就等一会儿,我藏在大门后,藏了很久。我知道不会是那么简单的一会儿,我得不出声地多藏一会儿。母亲出来了,可我忘了吓唬她,她手里怎么提着菜篮?您说了去!等等,买完菜,买完菜就去。买完菜马上就去吗?嗯。画出表现“我”的动作的词语。表现了“我”怎样的心情?愉快的心情这段时光不好挨。作者是如何表现时光不好挨的? “我踏着一块块方砖跳,跳房子,等母亲回来。我看着……,焦急又兴奋。我蹲在院子的地上……。我坐在草丛里看她们,想象她们的家……。”“院子很大,空落落” 通过“我”的动作来写“我”焦急又兴奋的心理。通过“我”坐在草丛里看电影画报时的想象来表现“我”等待时的无聊与孤独。读课文,完成下表。说说在那个星期天我的心情经历了哪些变化。思考:在这个星期天里,母亲没有兑现对“我”的承诺,那么她还是不是一位好母亲?结合课文内容,说说你的看法。 从第7自然段的动作和语言描写中,可以看出母亲对“我”没有兑现承诺而感到自责、不安,试图安慰“我” ,可以看出母亲对“我”的怜爱,可以感受到母亲是爱自己的孩子的,但是迫于生计只能不停地劳作。例如,第5段中侧面揭示母亲迫于生计无暇顾及“我”的现实状况。她沉浸在自己的劳作中,彻底忘记“我”的承诺。 虽然母亲没有兑现承诺,但是“我”并没有抱怨她,这是为什么?结合自己的经历,思考我们在日常生活中应该怎么跟父母相处。 王国维说:“以我观物,故物皆着我之颜色。”人的心情不同,对身边事物的感受也会有所不同。从下面的情境中选择一个。分别描写心情“好”与“不好”两种状态下所见的景物,体会“融情于景”写法的好处。

情境:

走在校园中 奔跑在操场上 漫步在公园里

?

第一课时 今天我们再来学习一篇与期盼有关的文章,史铁生的《那个星期天》。看到课题“那个星期天”,你有哪些疑问?那个星期天发生了什么?作者为什么对这一天印象如此之深?带着这些问题,我们一起跟随着史铁生,看一看在那个星期天他有着怎样的期盼。 1.认识本课13个生字。

2.有感情地朗读课文,整体把握文章的主要内容。

3.初步体会“我”的心情变化。

史铁生1951年生于北京;1969年去陕西延安地区插队;1972年因双腿瘫痪回北京,期间自学写作。后因急性肾炎损伤并发展到尿毒症,需要靠透析维持生命,自称 “职业是生病,业余在写作”。 1979年发表第一篇小说《法学教授及其夫人》,以后陆续发表了《务虚笔记》《我与地坛》《病隙碎笔》等作品,他的作品被译为日、英、法、德等文字在海外出版。其中《我的遥远的清平湾》和《奶奶的星星》分别获得1983年和1984年全国优秀短篇小说奖。 1.画出文中的生字新词,结合上下文理解。

2.用用一句话概述这篇文章的主要写了一件怎样的事。 媚 砖 蚁

叨 绊 绞 揉 绽 搓 惶 吻 偎 明媚方砖蚁穴念叨绊倒绞住揉动绽开搓衣服惊惶亲吻依偎耽搁 耽 这篇文章是以什么顺序来写的?跟随着时间变化而变化的是什么?时间顺序,从早到晚。“我”的心情。 我还记得我的第一次盼望。那是一个星期天,从早晨到下午,一直到天色昏暗下去。这一段在全文中有什么作用?交代了故事发生的时间,引出下文。 如果把第二句改成“那个星期天我从早等到晚”,好不好?为什么? 不好,从早晨到下午,一直到天色昏暗下去。

这里罗列了时间点,显得时间特别漫长,突出了等待过程的煎熬和“我”的期盼。 在那个星期天,作者究竟在盼望什么呢?他的心情发生了怎样的变化?第二课时 1.朗读课文,体会主人公在一天中的心理变化,理解其丰富而敏感的情感。

2.品析课文,关注作者运用多种描写表现人物心理的方法。

3.感受主人公的失望与无奈,辨证地认识文中的母亲在和孩子的沟通中存在的问题。 读第2-5自然段,用中括号【】画出表现母亲行为的句子;用小括号()画出表现 “我”的心情的语句,并且思考“我”的心理经历了哪些变化。 那个星期天母亲答应带我出去,去哪儿已经记不清了,可能是动物园,也可能是别的什么地方。总之她很久之前就答应了,就在那个星期天带我出去玩,这不会错。一个人平生第一次盼一个日子,都不会错。而且就在那天早晨,母亲也还是这样答应的:去,当然去。我想到底是让我盼来了。1.从红字部分可以看出作者的心情怎么样?2.为什么如此令“我”期待的一天,“我”却记不清去哪儿了?1.满含期待2.母亲之前一直答应“我”去,但是却没有兑现,“我”一直期盼,以至于忘记了目的地;“我”的期望越大,失望也越大。因为那天期盼落空,所以这样的伤痛令“我”印象深刻,以至于忘记了目的地。 起床,刷牙,吃饭,那是个春天的早晨,阳光明媚。走吗?等一会儿,等一会儿再走。我跑出去,站在街门口,等一会儿就等一会儿,我藏在大门后,藏了很久。我知道不会是那么简单的一会儿,我得不出声地多藏一会儿。母亲出来了,可我忘了吓唬她,她手里怎么提着菜篮?您说了去!等等,买完菜,买完菜就去。买完菜马上就去吗?嗯。画出表现“我”的动作的词语。表现了“我”怎样的心情?愉快的心情这段时光不好挨。作者是如何表现时光不好挨的? “我踏着一块块方砖跳,跳房子,等母亲回来。我看着……,焦急又兴奋。我蹲在院子的地上……。我坐在草丛里看她们,想象她们的家……。”“院子很大,空落落” 通过“我”的动作来写“我”焦急又兴奋的心理。通过“我”坐在草丛里看电影画报时的想象来表现“我”等待时的无聊与孤独。读课文,完成下表。说说在那个星期天我的心情经历了哪些变化。思考:在这个星期天里,母亲没有兑现对“我”的承诺,那么她还是不是一位好母亲?结合课文内容,说说你的看法。 从第7自然段的动作和语言描写中,可以看出母亲对“我”没有兑现承诺而感到自责、不安,试图安慰“我” ,可以看出母亲对“我”的怜爱,可以感受到母亲是爱自己的孩子的,但是迫于生计只能不停地劳作。例如,第5段中侧面揭示母亲迫于生计无暇顾及“我”的现实状况。她沉浸在自己的劳作中,彻底忘记“我”的承诺。 虽然母亲没有兑现承诺,但是“我”并没有抱怨她,这是为什么?结合自己的经历,思考我们在日常生活中应该怎么跟父母相处。 王国维说:“以我观物,故物皆着我之颜色。”人的心情不同,对身边事物的感受也会有所不同。从下面的情境中选择一个。分别描写心情“好”与“不好”两种状态下所见的景物,体会“融情于景”写法的好处。

情境:

走在校园中 奔跑在操场上 漫步在公园里

?

同课章节目录

- 第一单元

- 1 北京的春节

- 2 腊八粥

- 3 古诗三首

- 4* 藏戏

- 习作:家乡的风俗

- 语文园地

- 第二单元

- 5 鲁滨逊漂流记(节选)

- 6* 骑鹅旅行记(节选)

- 7* 汤姆·索亚历险记

- 口语交际:同读一本书

- 习作:写作品梗概

- 语文园地

- 快乐读书吧:漫步世界名著花园

- 第三单元

- 8 匆匆

- 9 那个星期天

- 习作例文

- 习作:让真情自然流露

- 语文园地

- 第四单元

- 10 古诗三首

- 11 十六年前的回忆

- 12 为人民服务

- 13 金色的鱼钩

- 口语交际:即兴发言

- 习作:心愿

- 语文园地

- 第五单元

- 14 文言文二则

- 15 真理诞生于一百个问号之后

- 16 表里的生物

- 17* 他们那时候多有趣啊

- 口语交际:辩论

- 习作:插上科学的翅膀飞

- 语文园地

- 第六单元

- 古诗词诵读

- 1 采薇(节选)

- 2 送元二使安西

- 3 春夜喜雨

- 4 早春呈水部张十八员外

- 5 江上渔者

- 6 泊船瓜洲

- 7 游园不值

- 8 卜算子·送鲍浩然之浙东

- 9 浣溪沙

- 10 清平乐