14 文言文二则 课件 (2课时,共45张PPT)

文档属性

| 名称 | 14 文言文二则 课件 (2课时,共45张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-02-18 11:45:03 | ||

图片预览

文档简介

(共45张PPT)

14.文言文二则

第一课时

学

弈

yì

围棋

下棋

弈

学弈:

学习下围棋。

1.学会本课4个生字。能根据课后注释疏通全文,了解故事内容。

2.正确、流利地朗读课文。背诵课文。

3.从课文中体会到学习必须专心致志、不可三心二意的道理。

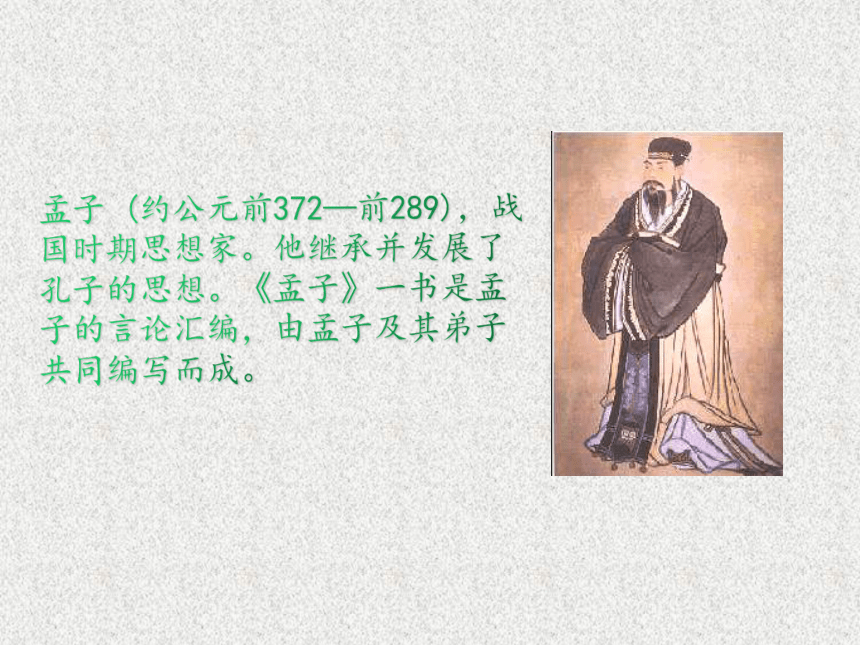

孟子 (约公元前372—前289),战国时期思想家。他继承并发展了孔子的思想。《孟子》一书是孟子的言论汇编,由孟子及其弟子共同编写而成。

援

俱

弗

辩

《学弈》是一篇短小精悍的寓言故事。我们怎样才能学好古人写的文章呢?有什么方法呢?

多朗读

看注释

懂句意

释全文

明道理

学弈

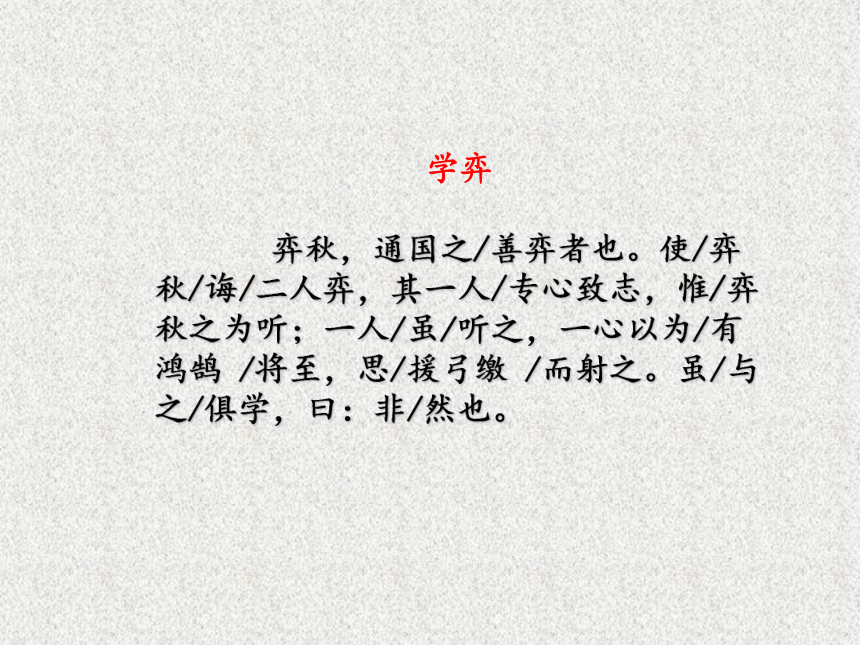

弈秋,通国之/善弈者也。使/弈秋/诲/二人弈,其一人/专心致志,惟/弈秋之为听;一人/虽/听之,一心以为/有鸿鹄 /将至,思/援弓缴 /而射之。虽/与之/俱学,曰:非/然也。

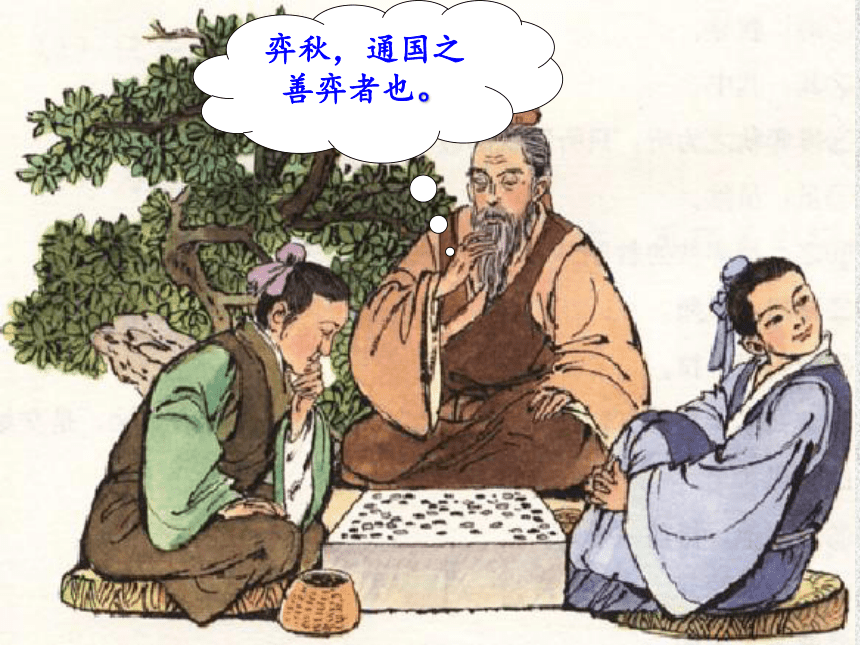

1.对照课本中的注释,结合插图,自己试着揣摩每句话的大意,如果遇到不懂的问题作上标记。

2.在小组内交流课文大意,把自己不理解的问题提出来,共同讨论。还有不明白的问题提出来,老师和同学共同讨论解决。

译

看谁译得准又快

译文:弈秋,是全国最善于下棋的人。

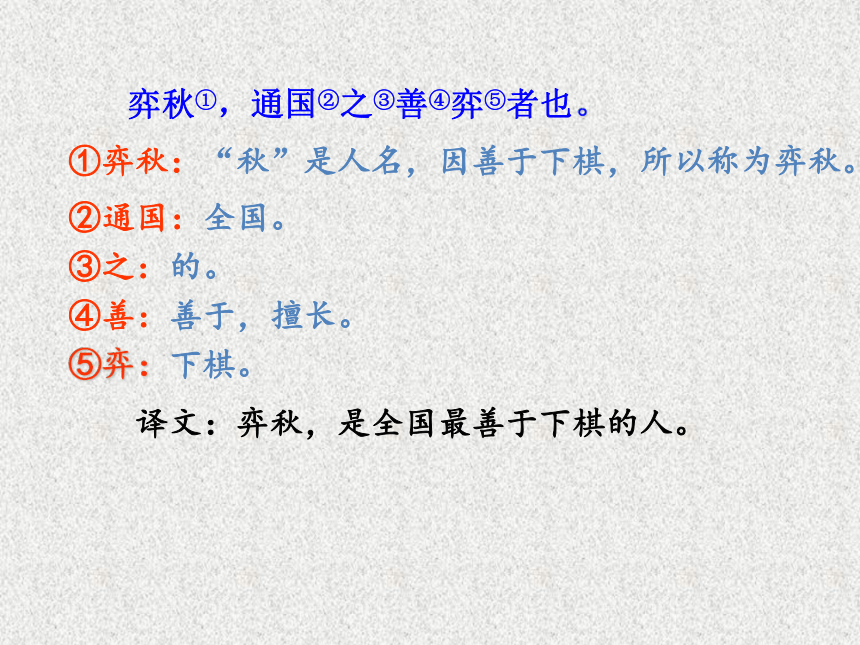

弈秋①,通国②之③善④弈⑤者也。

②通国:全国。

③之:的。

④善:善于,擅长。

①弈秋:“秋”是人名,因善于下棋,所以称为弈秋。

⑤弈:下棋。

弈秋,通国之善弈者也。

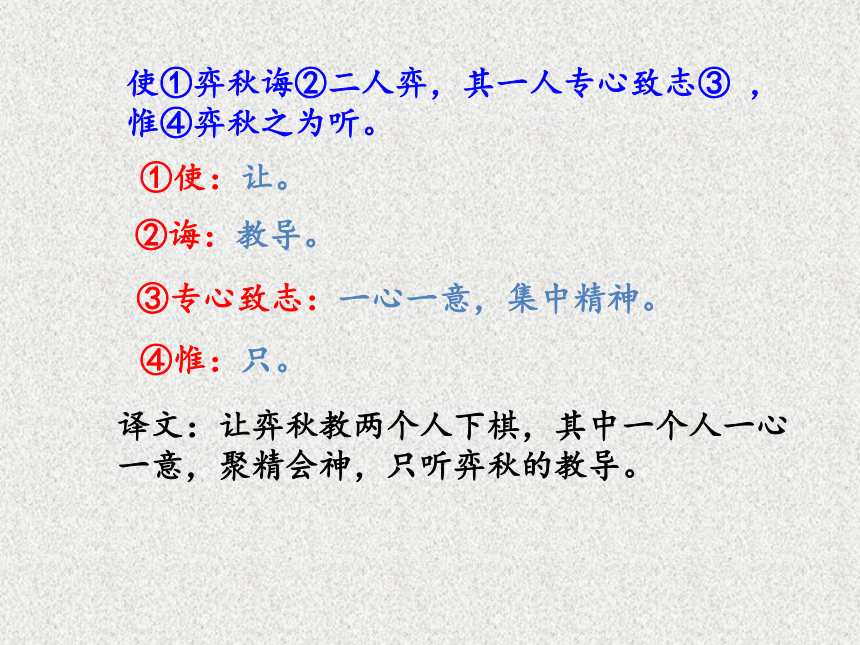

使①弈秋诲②二人弈,其一人专心致志③ ,惟④弈秋之为听。

①使:让。

②诲:教导。

④惟:只。

③专心致志:一心一意,集中精神。

译文:让弈秋教两个人下棋,其中一个人一心一意,聚精会神,只听弈秋的教导。

其一人专心致志,惟弈秋之为听

一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而射之

④弓缴:弓箭(缴:指带有丝绳的箭)。

⑤之:指鸿鹄。

译文:另一个人虽然也在听弈秋讲,可是心里却想着天上有天鹅将要飞到这里来,想取过弓箭,把它射下来。

一人虽听之① ,一心以为有鸿鹄②将至,思援③弓缴④而射之⑤ 。

①之:指弈秋讲的内容。

③援:引,拉。

②鸿鹄:指天鹅、大雁一类的鸟。

虽与之①俱②学,弗若③之矣④ 。

①之:他,指专心致志的那个人。

②俱:一起。

③弗若:不如。

④矣:了。

译文:这个人虽然与前一个人一起学习,成绩却不如那个人。

其一人专心致志,惟弈秋之为听

(专心致志)

一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而射之

(三心二意)

⑥非:不是。

⑦然:这样。

译文:说他的智力不如前一个人吗?回答说:不是这样的。

①为:因为。

④与:吗。

⑤曰:说。

为①是其②智弗若③与④ ?曰⑤ :非⑥然⑦也。

②其:他的,指后一个人。

③弗若:不如。

弈秋是全国最善于下棋的人。让他教两个人下棋,其中一个人专心致志,只听弈秋的教导;而另一个人虽然也听讲,可是心里却想着天上有天鹅要飞过来,想拿弓箭去射它。这个人虽然同前一个人一起学习,成绩却不如那个人。是说他的聪明才智不如前一个人吗?回答说:不是这样的。

译文

?

为是其智弗若与?曰:非然也。

专心致志?成功

一心二用?失败

条件一样

态度不同

思考讨论

1.两个人同时在最好的老师指导下学棋,为什 么会产生不同的结果?

因为一个人专心致志学习,而另一个人三心二意。

2.通过学习,你从中得到了怎样的启示?

课文告诉我们一个什么道理?

学习要专心致志,绝不可三心二意。

3.两个人的学习态度分别是怎样的?作者运用什么方法叙述的?

其中一个人专心致志,只听奕秋的教导;另一个人虽然也在听奕秋讲课,可是他心里一直想着有天鹅要飞过来,想拿弓箭去射它,注意力不集中。作者是用对比的方法进行叙述的,这使结论水到渠成,具有说服力。

4.什么原因造成了“虽与之俱学,弗若之矣”的结

果?文中以怎样的方式点明观点的?

两个人的学习结果不同,并不是因为在智力上有多大差别,而是他们的学习态度不同——前一个人专心致志,后一个人三心二意。文中是以设问(自问自答)的形式来点明观点的。

你还知道哪些与本文相似的事例和人物?

司马光警枕励志

司马光是个贪玩贪睡的孩子,为此他没少受先生的责罚和同伴的嘲笑,在先生的谆谆教诲下,他决心改掉贪睡的坏毛病,为了早早起床,他睡觉前喝了满满一肚子水,结果早上没有被憋醒,却尿了床,于是聪明的司马光用圆木头作了一个警枕,早上一翻身,头滑落在床板上,自然惊醒,从此他天天早早地起床读书,坚持不懈,终于成为了一个学识渊博的大文豪,写了《资治通鉴》。

囊萤映雪

晋代时,车胤从小好学不倦,但因家境贫困,父亲无法为他提供良好的学习环境。为了解决温饱,没有多余的钱买灯油供他晚上读书。为此,他只能利用这个时间背诵诗文。夏天的一个晚上,他正在院子里背一篇文章,忽然见许多萤火虫在低空中飞舞。一闪一闪的光点,在黑暗中显得有些耀眼。他想,如果把许多萤火虫集中在一起,不就成为一盏灯了吗?于是,他去找了一只白绢口袋,随即抓了几十只萤火虫放在里面,再扎住袋口,把它吊起来。虽然不怎么明亮,但可勉强用来看书了。从此,只要有萤火虫,他就去抓一把来当作灯用。由于他勤学苦练,后来做了职位很高的官。

第二课时

选自《列子 ? 汤问》

两小儿辩日

这篇传说故事选自《列子·汤问》。

《列子》一书相传是战国时郑国人列御寇的作品。列子属于道家学派,孔子属于儒家学派,而两家是对立的学派,常常互相讥讽。列子写这篇故事,是讥笑孔子的无知。其实两小儿的疑问,也是列子提出的问题,这个疑问,列子也不能解决。

《列子》多记民间故事、寓言和神话传说。如《黄帝神游》《愚公移山》《夸父追日》《杞人忧天》等,篇篇珠玉,读来妙趣横生,隽永味长,发人深思。

背景介绍

1.理解古今词语的不同含义,学习将古汉语的单音节词译为现代汉语双音节词。

2.根据课后注释及查字典理解文章内容,反复诵读课文,力争达到“熟读成诵”。

3.学习古代人民对自然奥秘的探究精神和正确对待知与不知的实事求是的科学态度。

孔子(公元前551—公元前479),名丘,字仲尼。鲁国陬邑(今山东曲阜东南)人,春秋末期思想家、政治家、教育家,儒家学派的创始人。他的一生言行被他的学生编成《论语》一书,留传于世。

自读

孔子东游,见两小儿辩斗。问其故。

一儿曰:“我以日始出时去人近,而日中时远也。”

一儿曰:“我以日初出远,而日中时近也。”

一儿曰:“日初出大如车盖,及日中则如盘盂,此不为远者小而近者大乎?”

一儿曰:“日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤,此不为近者热而远者凉乎?”

孔子不能决也。

两小儿笑曰:“孰为汝多知乎!”

读完之后讲给同学们听,看谁讲得好!

要求:讲述生动、内容完整、 语言流畅

孔子东游,见两小儿辩斗,问其故。

孔子到东方去游学,途中看见两个小孩在争论。孔子询问他俩争论的原因。

一儿曰:“我以日始初时去人近,而日中时远也。”一儿曰:“我以日初出远,而日中时近也。”

一个小孩说:“我认为太阳刚出来时距离人近,而正午时距离人远。”另一个小孩却认为太阳刚出来时离人远,而正午时离人近。

原因,缘故

向东游历

辩论争论

以为,认为

离

中午

一儿曰:“日初出大如车盖,及日中则如盘盂,此不为远者小而近者大乎?”

前一个小孩说:“太阳刚出来时大得像车上的篷盖,等到正午时就像个盘盂,这不是远处的小而近处的大吗?”

到了

就

古时车上的篷盖,像雨伞一样,呈圆形。

盛物的器皿。圆的为盘,方的为盂。

一儿曰:“日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤。此不为近者热而远者凉乎?”

另一个小孩说:“太阳刚出来时清清凉凉,等到正午时就热得像把手伸进热水里一样,这不是近的时候热而远的时候凉吗?”

阴阴冷冷,天气凉爽的样子

把手伸到热水里去,意思是天气很热。

孔子不能决也。

孔子听了,不能判断谁是谁非。

两小儿笑曰:“孰为汝多知乎?”

两个小孩笑着说:“谁说你的知识渊呢?”

你

同“智”智慧

通“谓”说

谁

孔子/东游,见/两小儿/辩斗,问/其故。?

一儿曰:“我以/日始出时/去人近,而/日中时/远也。”

一儿曰:“我以/日初出/远,而/日中时/近也。”?

一儿曰:“日初出/大如车盖,及日中则如/盘盂,此不为/远者小/而/近者大乎?”?

一儿曰:“日初出/沧沧凉凉,及其日中/如探汤,此不为/近者热/而/远者凉乎?”?

孔子/不能决也。

两小儿/笑曰:“孰/为汝/多知乎?”?

分角色读课文

你觉得这两个孩子可爱吗?可爱在哪里?

说明道理

两小儿:善于观察 说话有理有据

孔子:实事求是

因为两小儿认识事物的角度不同,标准不同,结果也就会不一致。

1.太阳是远是近,两小儿各有不同的结论,其根据是什么?

2.两小儿为什么会有不同的看法?

第一个孩子是根据太阳在早晨和中午时自己视觉上的差距来判断的。另一个孩子是根据太阳在不同时间自己感觉上冷热的差距来判断的。

a.应主动认识自然、探求客观真理。并大胆质疑。

b.从不同角度看问题,结果就不一样。

d.知之为知之,不知为不知,要诚实谦虚。

c.知识无穷,学无止境,再博学的人也会有所不知,应该实事求是。

3.这个故事对你有什么启发?

两小儿争论的是一个古老而有趣的问题,孔子回答不出,如果你是掌握了现代科学知识的孔子,你该如何回答他们?

?远小近大的原因

A.早晨和中午的时候太阳距离地球的远近是一样的。由于视觉的误差,同一个物体,放在比它大的物体群中显得小,而放在比它小的物体群中则显得大。同样的道理,早晨的太阳,从地平线上升起来的背衬是树木、房屋及远山和一小角天空,在这样的比较下,此时的太阳就显得小了。

B.同一物体白色比黑色的显得大些,这种物理现象叫作“光渗作用”。当太阳初升的时候,背景是黑沉沉的天空,太阳显得明亮;中午时,背景是万里蓝天,太阳与其亮度反差不大,就显得小些。

日初凉、日中热的原因

A.早晨太阳斜射大地,中午太阳直射大地。在相同的时间、相等的面积里,直射比斜射热量高。

B.在夜里,太阳照射到地面上的热度消散了,所以早上感到凉快;中午,太阳的热度照射到地面上,所以感到热。

布置作业:

“水开了,壶盖为什么会跳起来?”瓦特产生了疑。“苹果为什么往下落,而不飞上天?”牛顿有了疑。正是有了这“疑”,才有了蒸汽机,才有了“万有引力定律”。科学史上,这样的例子不少。唯独具有强烈的求知欲与探索精神的人,才会因此“疑”,才能透过现象本身才探寻其本质。

你的生活中有哪些疑惑呢,整理一下,并探索答案吧。

14.文言文二则

第一课时

学

弈

yì

围棋

下棋

弈

学弈:

学习下围棋。

1.学会本课4个生字。能根据课后注释疏通全文,了解故事内容。

2.正确、流利地朗读课文。背诵课文。

3.从课文中体会到学习必须专心致志、不可三心二意的道理。

孟子 (约公元前372—前289),战国时期思想家。他继承并发展了孔子的思想。《孟子》一书是孟子的言论汇编,由孟子及其弟子共同编写而成。

援

俱

弗

辩

《学弈》是一篇短小精悍的寓言故事。我们怎样才能学好古人写的文章呢?有什么方法呢?

多朗读

看注释

懂句意

释全文

明道理

学弈

弈秋,通国之/善弈者也。使/弈秋/诲/二人弈,其一人/专心致志,惟/弈秋之为听;一人/虽/听之,一心以为/有鸿鹄 /将至,思/援弓缴 /而射之。虽/与之/俱学,曰:非/然也。

1.对照课本中的注释,结合插图,自己试着揣摩每句话的大意,如果遇到不懂的问题作上标记。

2.在小组内交流课文大意,把自己不理解的问题提出来,共同讨论。还有不明白的问题提出来,老师和同学共同讨论解决。

译

看谁译得准又快

译文:弈秋,是全国最善于下棋的人。

弈秋①,通国②之③善④弈⑤者也。

②通国:全国。

③之:的。

④善:善于,擅长。

①弈秋:“秋”是人名,因善于下棋,所以称为弈秋。

⑤弈:下棋。

弈秋,通国之善弈者也。

使①弈秋诲②二人弈,其一人专心致志③ ,惟④弈秋之为听。

①使:让。

②诲:教导。

④惟:只。

③专心致志:一心一意,集中精神。

译文:让弈秋教两个人下棋,其中一个人一心一意,聚精会神,只听弈秋的教导。

其一人专心致志,惟弈秋之为听

一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而射之

④弓缴:弓箭(缴:指带有丝绳的箭)。

⑤之:指鸿鹄。

译文:另一个人虽然也在听弈秋讲,可是心里却想着天上有天鹅将要飞到这里来,想取过弓箭,把它射下来。

一人虽听之① ,一心以为有鸿鹄②将至,思援③弓缴④而射之⑤ 。

①之:指弈秋讲的内容。

③援:引,拉。

②鸿鹄:指天鹅、大雁一类的鸟。

虽与之①俱②学,弗若③之矣④ 。

①之:他,指专心致志的那个人。

②俱:一起。

③弗若:不如。

④矣:了。

译文:这个人虽然与前一个人一起学习,成绩却不如那个人。

其一人专心致志,惟弈秋之为听

(专心致志)

一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而射之

(三心二意)

⑥非:不是。

⑦然:这样。

译文:说他的智力不如前一个人吗?回答说:不是这样的。

①为:因为。

④与:吗。

⑤曰:说。

为①是其②智弗若③与④ ?曰⑤ :非⑥然⑦也。

②其:他的,指后一个人。

③弗若:不如。

弈秋是全国最善于下棋的人。让他教两个人下棋,其中一个人专心致志,只听弈秋的教导;而另一个人虽然也听讲,可是心里却想着天上有天鹅要飞过来,想拿弓箭去射它。这个人虽然同前一个人一起学习,成绩却不如那个人。是说他的聪明才智不如前一个人吗?回答说:不是这样的。

译文

?

为是其智弗若与?曰:非然也。

专心致志?成功

一心二用?失败

条件一样

态度不同

思考讨论

1.两个人同时在最好的老师指导下学棋,为什 么会产生不同的结果?

因为一个人专心致志学习,而另一个人三心二意。

2.通过学习,你从中得到了怎样的启示?

课文告诉我们一个什么道理?

学习要专心致志,绝不可三心二意。

3.两个人的学习态度分别是怎样的?作者运用什么方法叙述的?

其中一个人专心致志,只听奕秋的教导;另一个人虽然也在听奕秋讲课,可是他心里一直想着有天鹅要飞过来,想拿弓箭去射它,注意力不集中。作者是用对比的方法进行叙述的,这使结论水到渠成,具有说服力。

4.什么原因造成了“虽与之俱学,弗若之矣”的结

果?文中以怎样的方式点明观点的?

两个人的学习结果不同,并不是因为在智力上有多大差别,而是他们的学习态度不同——前一个人专心致志,后一个人三心二意。文中是以设问(自问自答)的形式来点明观点的。

你还知道哪些与本文相似的事例和人物?

司马光警枕励志

司马光是个贪玩贪睡的孩子,为此他没少受先生的责罚和同伴的嘲笑,在先生的谆谆教诲下,他决心改掉贪睡的坏毛病,为了早早起床,他睡觉前喝了满满一肚子水,结果早上没有被憋醒,却尿了床,于是聪明的司马光用圆木头作了一个警枕,早上一翻身,头滑落在床板上,自然惊醒,从此他天天早早地起床读书,坚持不懈,终于成为了一个学识渊博的大文豪,写了《资治通鉴》。

囊萤映雪

晋代时,车胤从小好学不倦,但因家境贫困,父亲无法为他提供良好的学习环境。为了解决温饱,没有多余的钱买灯油供他晚上读书。为此,他只能利用这个时间背诵诗文。夏天的一个晚上,他正在院子里背一篇文章,忽然见许多萤火虫在低空中飞舞。一闪一闪的光点,在黑暗中显得有些耀眼。他想,如果把许多萤火虫集中在一起,不就成为一盏灯了吗?于是,他去找了一只白绢口袋,随即抓了几十只萤火虫放在里面,再扎住袋口,把它吊起来。虽然不怎么明亮,但可勉强用来看书了。从此,只要有萤火虫,他就去抓一把来当作灯用。由于他勤学苦练,后来做了职位很高的官。

第二课时

选自《列子 ? 汤问》

两小儿辩日

这篇传说故事选自《列子·汤问》。

《列子》一书相传是战国时郑国人列御寇的作品。列子属于道家学派,孔子属于儒家学派,而两家是对立的学派,常常互相讥讽。列子写这篇故事,是讥笑孔子的无知。其实两小儿的疑问,也是列子提出的问题,这个疑问,列子也不能解决。

《列子》多记民间故事、寓言和神话传说。如《黄帝神游》《愚公移山》《夸父追日》《杞人忧天》等,篇篇珠玉,读来妙趣横生,隽永味长,发人深思。

背景介绍

1.理解古今词语的不同含义,学习将古汉语的单音节词译为现代汉语双音节词。

2.根据课后注释及查字典理解文章内容,反复诵读课文,力争达到“熟读成诵”。

3.学习古代人民对自然奥秘的探究精神和正确对待知与不知的实事求是的科学态度。

孔子(公元前551—公元前479),名丘,字仲尼。鲁国陬邑(今山东曲阜东南)人,春秋末期思想家、政治家、教育家,儒家学派的创始人。他的一生言行被他的学生编成《论语》一书,留传于世。

自读

孔子东游,见两小儿辩斗。问其故。

一儿曰:“我以日始出时去人近,而日中时远也。”

一儿曰:“我以日初出远,而日中时近也。”

一儿曰:“日初出大如车盖,及日中则如盘盂,此不为远者小而近者大乎?”

一儿曰:“日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤,此不为近者热而远者凉乎?”

孔子不能决也。

两小儿笑曰:“孰为汝多知乎!”

读完之后讲给同学们听,看谁讲得好!

要求:讲述生动、内容完整、 语言流畅

孔子东游,见两小儿辩斗,问其故。

孔子到东方去游学,途中看见两个小孩在争论。孔子询问他俩争论的原因。

一儿曰:“我以日始初时去人近,而日中时远也。”一儿曰:“我以日初出远,而日中时近也。”

一个小孩说:“我认为太阳刚出来时距离人近,而正午时距离人远。”另一个小孩却认为太阳刚出来时离人远,而正午时离人近。

原因,缘故

向东游历

辩论争论

以为,认为

离

中午

一儿曰:“日初出大如车盖,及日中则如盘盂,此不为远者小而近者大乎?”

前一个小孩说:“太阳刚出来时大得像车上的篷盖,等到正午时就像个盘盂,这不是远处的小而近处的大吗?”

到了

就

古时车上的篷盖,像雨伞一样,呈圆形。

盛物的器皿。圆的为盘,方的为盂。

一儿曰:“日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤。此不为近者热而远者凉乎?”

另一个小孩说:“太阳刚出来时清清凉凉,等到正午时就热得像把手伸进热水里一样,这不是近的时候热而远的时候凉吗?”

阴阴冷冷,天气凉爽的样子

把手伸到热水里去,意思是天气很热。

孔子不能决也。

孔子听了,不能判断谁是谁非。

两小儿笑曰:“孰为汝多知乎?”

两个小孩笑着说:“谁说你的知识渊呢?”

你

同“智”智慧

通“谓”说

谁

孔子/东游,见/两小儿/辩斗,问/其故。?

一儿曰:“我以/日始出时/去人近,而/日中时/远也。”

一儿曰:“我以/日初出/远,而/日中时/近也。”?

一儿曰:“日初出/大如车盖,及日中则如/盘盂,此不为/远者小/而/近者大乎?”?

一儿曰:“日初出/沧沧凉凉,及其日中/如探汤,此不为/近者热/而/远者凉乎?”?

孔子/不能决也。

两小儿/笑曰:“孰/为汝/多知乎?”?

分角色读课文

你觉得这两个孩子可爱吗?可爱在哪里?

说明道理

两小儿:善于观察 说话有理有据

孔子:实事求是

因为两小儿认识事物的角度不同,标准不同,结果也就会不一致。

1.太阳是远是近,两小儿各有不同的结论,其根据是什么?

2.两小儿为什么会有不同的看法?

第一个孩子是根据太阳在早晨和中午时自己视觉上的差距来判断的。另一个孩子是根据太阳在不同时间自己感觉上冷热的差距来判断的。

a.应主动认识自然、探求客观真理。并大胆质疑。

b.从不同角度看问题,结果就不一样。

d.知之为知之,不知为不知,要诚实谦虚。

c.知识无穷,学无止境,再博学的人也会有所不知,应该实事求是。

3.这个故事对你有什么启发?

两小儿争论的是一个古老而有趣的问题,孔子回答不出,如果你是掌握了现代科学知识的孔子,你该如何回答他们?

?远小近大的原因

A.早晨和中午的时候太阳距离地球的远近是一样的。由于视觉的误差,同一个物体,放在比它大的物体群中显得小,而放在比它小的物体群中则显得大。同样的道理,早晨的太阳,从地平线上升起来的背衬是树木、房屋及远山和一小角天空,在这样的比较下,此时的太阳就显得小了。

B.同一物体白色比黑色的显得大些,这种物理现象叫作“光渗作用”。当太阳初升的时候,背景是黑沉沉的天空,太阳显得明亮;中午时,背景是万里蓝天,太阳与其亮度反差不大,就显得小些。

日初凉、日中热的原因

A.早晨太阳斜射大地,中午太阳直射大地。在相同的时间、相等的面积里,直射比斜射热量高。

B.在夜里,太阳照射到地面上的热度消散了,所以早上感到凉快;中午,太阳的热度照射到地面上,所以感到热。

布置作业:

“水开了,壶盖为什么会跳起来?”瓦特产生了疑。“苹果为什么往下落,而不飞上天?”牛顿有了疑。正是有了这“疑”,才有了蒸汽机,才有了“万有引力定律”。科学史上,这样的例子不少。唯独具有强烈的求知欲与探索精神的人,才会因此“疑”,才能透过现象本身才探寻其本质。

你的生活中有哪些疑惑呢,整理一下,并探索答案吧。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 北京的春节

- 2 腊八粥

- 3 古诗三首

- 4* 藏戏

- 习作:家乡的风俗

- 语文园地

- 第二单元

- 5 鲁滨逊漂流记(节选)

- 6* 骑鹅旅行记(节选)

- 7* 汤姆·索亚历险记

- 口语交际:同读一本书

- 习作:写作品梗概

- 语文园地

- 快乐读书吧:漫步世界名著花园

- 第三单元

- 8 匆匆

- 9 那个星期天

- 习作例文

- 习作:让真情自然流露

- 语文园地

- 第四单元

- 10 古诗三首

- 11 十六年前的回忆

- 12 为人民服务

- 13 金色的鱼钩

- 口语交际:即兴发言

- 习作:心愿

- 语文园地

- 第五单元

- 14 文言文二则

- 15 真理诞生于一百个问号之后

- 16 表里的生物

- 17* 他们那时候多有趣啊

- 口语交际:辩论

- 习作:插上科学的翅膀飞

- 语文园地

- 第六单元

- 古诗词诵读

- 1 采薇(节选)

- 2 送元二使安西

- 3 春夜喜雨

- 4 早春呈水部张十八员外

- 5 江上渔者

- 6 泊船瓜洲

- 7 游园不值

- 8 卜算子·送鲍浩然之浙东

- 9 浣溪沙

- 10 清平乐