2010-2011年度生物总复习第一轮复习专题五 绿色植物与生物圈的水循环

文档属性

| 名称 | 2010-2011年度生物总复习第一轮复习专题五 绿色植物与生物圈的水循环 |  | |

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 78.3KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2010-08-11 14:25:00 | ||

图片预览

文档简介

登陆21世纪教育 助您教考全无忧

专题五 绿色植物与生物圈的水循环

知识讲解

1.水在植物体内的作用:①水是植物体的重要组成部分;②能保持植物的固有形态;③能促进营养物质的吸收和运输。

2.水分进入植物体内的途径:

(1)根适于吸水的特点:根尖成熟区有大量的根毛,增大了吸水的面积。

(2)木质茎的结构:

(3)水分进入植物体内的途径:土壤中的水→根毛→根导管→茎、叶导管→植物体各部分

3.绿色植物参与生物圈的水循环:

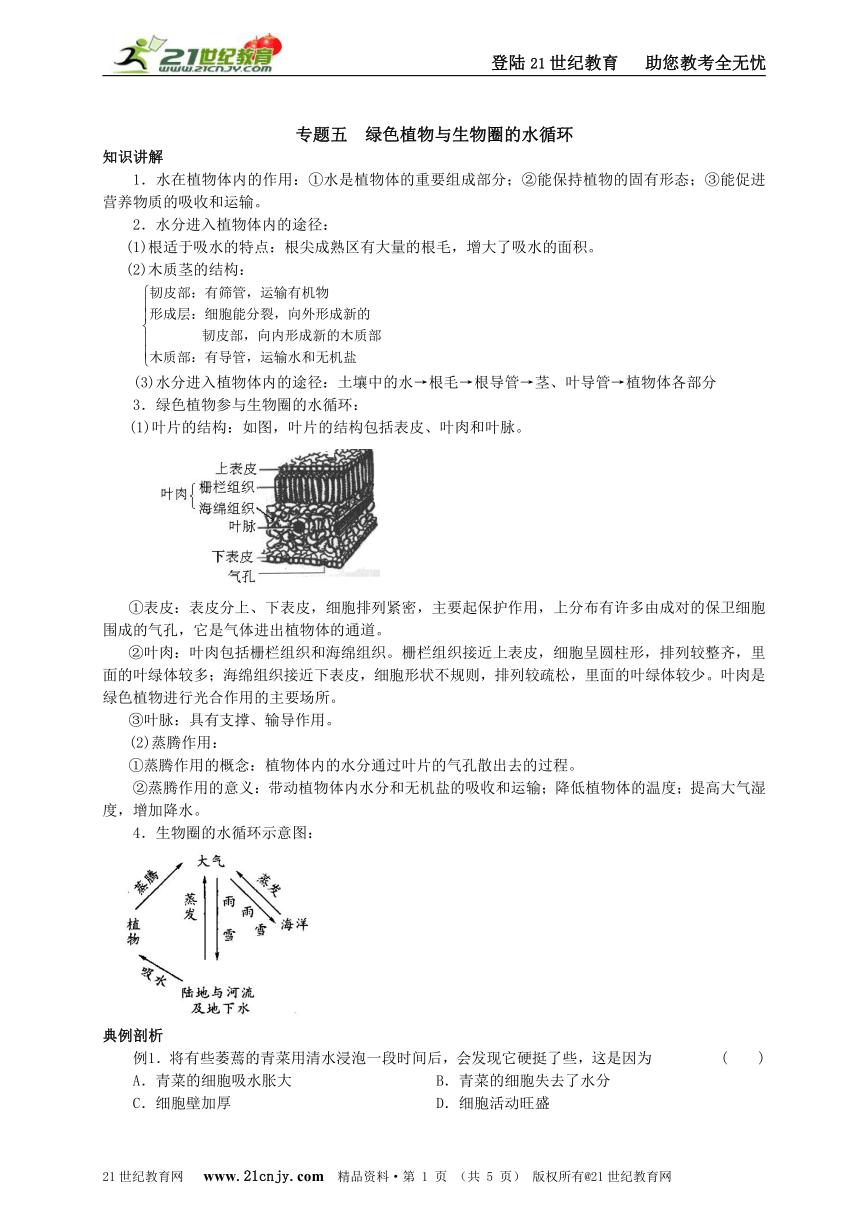

(1)叶片的结构:如图,叶片的结构包括表皮、叶肉和叶脉。

①表皮:表皮分上、下表皮,细胞排列紧密,主要起保护作用,上分布有许多由成对的保卫细胞围成的气孔,它是气体进出植物体的通道。

②叶肉:叶肉包括栅栏组织和海绵组织。栅栏组织接近上表皮,细胞呈圆柱形,排列较整齐,里面的叶绿体较多;海绵组织接近下表皮,细胞形状不规则,排列较疏松,里面的叶绿体较少。叶肉是绿色植物进行光合作用的主要场所。

③叶脉:具有支撑、输导作用。

(2)蒸腾作用:

①蒸腾作用的概念:植物体内的水分通过叶片的气孔散出去的过程。

②蒸腾作用的意义:带动植物体内水分和无机盐的吸收和运输;降低植物体的温度;提高大气湿度,增加降水。

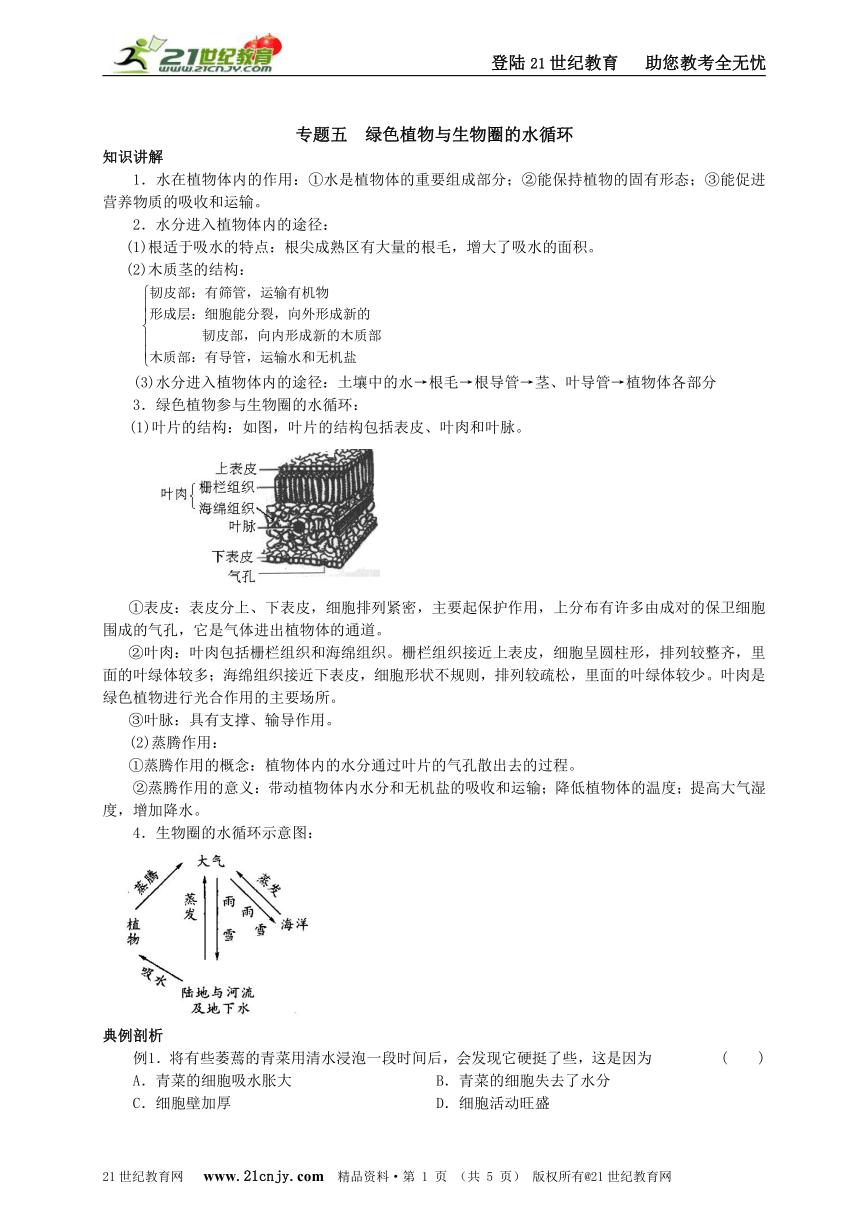

4.生物圈的水循环示意图:

典例剖析

例1.将有些萎蔫的青菜用清水浸泡一段时间后,会发现它硬挺了些,这是因为 ( )

A.青菜的细胞吸水胀大 B.青菜的细胞失去了水分

C.细胞壁加厚 D.细胞活动旺盛

[解析]萎蔫的青菜浸入水中,青菜细胞液浓度大于周围清水浓度,细胞就会吸水胀大,这说明水是细胞的重要组成成分,水可以维持植物体的正常形态。

[答案]A。

例2.为了提高果树的产量,果农往往在果树枝干上横割一道或数道深至木质部的半圆环,这种做法的道理在于 ( )

A.促进水分和无机盐的正常运输

B.促进有机营养物质的正常运输

C.让果实得到更多的水分和无机盐

D.让果实得到更多的有机营养物质

[解析]叶通过光合作用制造的有机物由韧皮部的筛管源源不断地向下运输。韧皮部被部分环割后,向下运输的有机物就减少,从而让更多的有机物积累在果实中,这样的果实大而营养丰富。

[答案]D。

例3.(2010·宿州)绿色植物在生物圈水循环中有重要的作用,主要是因为它的 ( )

A.蒸腾作用 B.光合作用

C.呼吸作用 D.选择性吸收无机盐

[解析]绿色植物通过根部从土壤中吸收的水分,绝大部分又通过蒸腾作用散失,促进了生物圈中的水循环。

[答案]A。

强化训练

一、选择题

1.小草的茎不能逐年加粗,是因为茎内没有 ( )

A.导管 B.筛管 C.韧皮纤维 D. 形成层

2.移栽幼苗时,要尽量带土坨,其主要原因是 ( )

A.避免损伤根毛 B.减少土壤中无机盐的丢失

C.可促进根毛的生长 D.可减少水分的蒸发

3.有关植物根的叙述,错误的是 ( )

A. 伸长区细胞的迅速伸长是根伸长的唯一途径

B.植物吸收水分和无机盐的主要部位是根尖成熟区

C.植物体的根系对地面土壤有很好的固定和保护作用

D.中耕松土的目的之一是利于根的呼吸作用

4.俗话说,树“不怕空心,就怕剥皮”,其中的道理是 ( )

A.树皮中有筛管,能运输水分 B.树皮中有导管,能运输水分

C.树皮中有筛管,能运输有机物 D.树皮中有导管,能运输有机物

5.有时我们会看到这样的现象:路旁杨树茎的某一部分受到创伤露出了木质部,这部分茎就不能增

粗。这是因为,破坏的结构包括有 ( )

A.韧皮部 B.形成层 C.木质部 D.树皮

6. 将生长健壮的枝条剥去一圈树皮后,在枝条上逐渐形成的瘤状物位于 ( )

A. 伤口上方的树皮 B. 伤口下方的树皮

C. 伤口上、下方的树皮 D. 露出的木质部

7.几位同学在探究“水分进入植物体内的途径”时得出如下结论,你认为不正确的是 ( )

A.根和茎的导管是连接贯通的

B.导管中水和无机盐的运输方向是“根→茎→叶”

C.根尖的成熟区生有大量的根毛,因此扩大了吸收面积

D.植物的茎中存在形成层,所以任何植物的茎都可不断增粗

8.下列说法错误的是 ( )

A.导管存在于木质部,主要用来运输水分和无机盐

B.筛管存在于韧皮部,主要用于运输有机物

C.在木质部与韧皮部之间有形成层

D.根吸收的水分通过导管运输,无机盐通过筛管运输

9.移栽树木的枝叶被大量剪去,其主要目的是 ( )

A.降低植物的光合作用 B.降低植物的呼吸作用

C.降低植物的蒸腾作用 D.减小质量,有利于搬运

10.控制气孔开闭,调节植物体内水分蒸腾的是 ( )

A.表皮 B.叶肉细胞 C.叶脉细胞 D.保卫细胞

11.下列不是植物的生活需要水的理由是 ( )

A.植物体只能吸收溶解在水中的无机盐

B.植物体内水分充足时,植株才会硬挺

C.植物的受精过程必须在水中进行

D.植物的光合作用需要水

12.植物体是一个统一整体,各个器官之间紧密联系,下列起主要作用的是 ( )

A.筛管和细胞壁 B.导管和细胞膜

C.韧皮纤维和细胞质 D.筛管和导管

13.水分进入植物体后的运输途径是 ( )

A.在木质部中,沿着“叶→茎→根”的方向运输

B.在木质部中,沿着“根→茎→叶”的方向运输

C.在韧皮部中,沿着“叶→茎→根”的方向运输

D.在韧皮部中,沿着“根→茎→叶”的方向运输

14.下列能正确描述水分在生物圈中的循环途径的是 ( )

A.大气→植物根系→植物叶片→大气

B.大气→自然降水→植物根系→植物茎叶→大气

C.植物叶片→植物根系→大气

D.自然降水→植物茎叶→植物根系→大气

15.我国海南森林资源丰富,植物种类繁多,形成这种格局的主要因素是 ( )

A.水分和温度 B.水分和空气中的二氧化碳

C.水分和土壤养分 D.阳光和温度

16.生活中经常见到“水往低处流”,而植物体内的水是往高处流的。你认为与之有关的生理现象主要是 ( )

A.光合作用 B.呼吸作用 C.吸收作用 D.蒸腾作用

二、简答题

17.下图是利用洋葱表皮细胞所做的一个实验,其中一个细胞放在清水中,另一个细胞放在30%的盐水中,请回答:

(1)放在清水中的细胞是_____图,放置在浓盐水中的细胞是_____图。

(2)B图中,液泡明显______,这是因为细胞周围水溶液的浓度_______细胞液的浓度,细胞________的缘故。

(3)要使B图中的细胞恢复到A图中细胞的状态,可采用的办法是___________________________。

18.右图是根尖结构图。

(1)写出C的名称____________。

(2)根生长最快的部位是[ ]_____________。

(3)根吸收水和无机盐的主要部位是[ ]_______。

(4)运输营养物质,贯穿植物各器官的是__________组织。

(5)如果给庄稼施用过多化肥会导致植物枯萎死亡,原因是

_______________________________________________________。

19.右图为叶片的部分细胞结构图,请回答:

(1)[3]_______不仅是植物体与外界进行气体交换的“窗口”,而且是

散失水分的“门户”。

(2)“窗口”或“门户”的开启或关闭由[ ]____________ 控制着。

(3)不含叶绿体,对内层细胞起保护作用的细胞是[ 1]_____________。

20.右图中的枝条上有甲、乙两个大小相同的果实。在长有乙果实的枝条的上、下

端,各把树皮环割一圈。通过一段时间,两个果实的生长情况是怎么样的?

甲果实的生长____________。

原因是:____________________________。

乙果实的生长_________。

原因是:_____________________。

21.下面是一探究根吸收水分是否与根毛有关的实验,请补充相应实验步骤:

(1)实验步骤:

①如右图所示,准备好两套实验装 置。

②找两株同一种植物的长势相当且生长健壮程度相同的细嫩植株,其中

一株用透明胶粘去根尖的根毛,另一株________________,将两株植株

放在培养液中培养。

③将两套实验装置放在阳光、温度等都相同的条件下,并记录时间和

____________________。

(2)分析结果得出实验结论,若单位时间内两广口瓶内水分减少量相当,则说明________________

__________。若单位时间内植株未处理的广口瓶内水分减少量远多于植株处理的广口瓶,则说________________________________________。

强化训练答案

1.D

2.A(点拨:根毛非常纤细,很容易受到损伤)

3.A(点拨:根的生长包括伸长区细胞的伸长和分生区细胞的分裂)

4.C

5.B(点拨:形成层的细胞具有分裂能力,向内形成新的木质部,向外形成新的韧皮部,从而使植物的茎增粗)

6.A(点拨:有机物是由上向下运输的)

7.D(点拨:草本植物的茎中没有形成层)

8.D 9.C

10.D(点拨:保卫细胞吸水膨胀,气孔张开;保卫细胞失水,气孔关闭)

11.C 12.D 13.B 14.B

15.A(点拨:海南气温适宜,降水丰沛,植被丰富)

16.D(点拨:蒸腾作用是水分在植物体内运输的动力)

17.(1)A B (2)缩小 大于 失水

(3)将B图中的细胞放在清水中

18.(1)分生区 (2)伸长区 (3)A 成熟区

(4)输导 (5)施用过多化肥,会使根毛细胞周围的土壤溶液的浓度大于细胞液的浓度,从而导致根毛细胞失水,最终导致植物枯萎死亡。

19.(1)气孔 (2)2 保卫细胞 (3)表皮细胞

20.良好 能得到充足的有机营养 停止 不能得到有机营养

21.(1)不作处理 (2)观察的实验结果

(3)根吸收水分与根毛关系不大 根吸收水分与根毛关系密切

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品资料·第 1 页 (共 5 页) 版权所有@21世纪教育网

专题五 绿色植物与生物圈的水循环

知识讲解

1.水在植物体内的作用:①水是植物体的重要组成部分;②能保持植物的固有形态;③能促进营养物质的吸收和运输。

2.水分进入植物体内的途径:

(1)根适于吸水的特点:根尖成熟区有大量的根毛,增大了吸水的面积。

(2)木质茎的结构:

(3)水分进入植物体内的途径:土壤中的水→根毛→根导管→茎、叶导管→植物体各部分

3.绿色植物参与生物圈的水循环:

(1)叶片的结构:如图,叶片的结构包括表皮、叶肉和叶脉。

①表皮:表皮分上、下表皮,细胞排列紧密,主要起保护作用,上分布有许多由成对的保卫细胞围成的气孔,它是气体进出植物体的通道。

②叶肉:叶肉包括栅栏组织和海绵组织。栅栏组织接近上表皮,细胞呈圆柱形,排列较整齐,里面的叶绿体较多;海绵组织接近下表皮,细胞形状不规则,排列较疏松,里面的叶绿体较少。叶肉是绿色植物进行光合作用的主要场所。

③叶脉:具有支撑、输导作用。

(2)蒸腾作用:

①蒸腾作用的概念:植物体内的水分通过叶片的气孔散出去的过程。

②蒸腾作用的意义:带动植物体内水分和无机盐的吸收和运输;降低植物体的温度;提高大气湿度,增加降水。

4.生物圈的水循环示意图:

典例剖析

例1.将有些萎蔫的青菜用清水浸泡一段时间后,会发现它硬挺了些,这是因为 ( )

A.青菜的细胞吸水胀大 B.青菜的细胞失去了水分

C.细胞壁加厚 D.细胞活动旺盛

[解析]萎蔫的青菜浸入水中,青菜细胞液浓度大于周围清水浓度,细胞就会吸水胀大,这说明水是细胞的重要组成成分,水可以维持植物体的正常形态。

[答案]A。

例2.为了提高果树的产量,果农往往在果树枝干上横割一道或数道深至木质部的半圆环,这种做法的道理在于 ( )

A.促进水分和无机盐的正常运输

B.促进有机营养物质的正常运输

C.让果实得到更多的水分和无机盐

D.让果实得到更多的有机营养物质

[解析]叶通过光合作用制造的有机物由韧皮部的筛管源源不断地向下运输。韧皮部被部分环割后,向下运输的有机物就减少,从而让更多的有机物积累在果实中,这样的果实大而营养丰富。

[答案]D。

例3.(2010·宿州)绿色植物在生物圈水循环中有重要的作用,主要是因为它的 ( )

A.蒸腾作用 B.光合作用

C.呼吸作用 D.选择性吸收无机盐

[解析]绿色植物通过根部从土壤中吸收的水分,绝大部分又通过蒸腾作用散失,促进了生物圈中的水循环。

[答案]A。

强化训练

一、选择题

1.小草的茎不能逐年加粗,是因为茎内没有 ( )

A.导管 B.筛管 C.韧皮纤维 D. 形成层

2.移栽幼苗时,要尽量带土坨,其主要原因是 ( )

A.避免损伤根毛 B.减少土壤中无机盐的丢失

C.可促进根毛的生长 D.可减少水分的蒸发

3.有关植物根的叙述,错误的是 ( )

A. 伸长区细胞的迅速伸长是根伸长的唯一途径

B.植物吸收水分和无机盐的主要部位是根尖成熟区

C.植物体的根系对地面土壤有很好的固定和保护作用

D.中耕松土的目的之一是利于根的呼吸作用

4.俗话说,树“不怕空心,就怕剥皮”,其中的道理是 ( )

A.树皮中有筛管,能运输水分 B.树皮中有导管,能运输水分

C.树皮中有筛管,能运输有机物 D.树皮中有导管,能运输有机物

5.有时我们会看到这样的现象:路旁杨树茎的某一部分受到创伤露出了木质部,这部分茎就不能增

粗。这是因为,破坏的结构包括有 ( )

A.韧皮部 B.形成层 C.木质部 D.树皮

6. 将生长健壮的枝条剥去一圈树皮后,在枝条上逐渐形成的瘤状物位于 ( )

A. 伤口上方的树皮 B. 伤口下方的树皮

C. 伤口上、下方的树皮 D. 露出的木质部

7.几位同学在探究“水分进入植物体内的途径”时得出如下结论,你认为不正确的是 ( )

A.根和茎的导管是连接贯通的

B.导管中水和无机盐的运输方向是“根→茎→叶”

C.根尖的成熟区生有大量的根毛,因此扩大了吸收面积

D.植物的茎中存在形成层,所以任何植物的茎都可不断增粗

8.下列说法错误的是 ( )

A.导管存在于木质部,主要用来运输水分和无机盐

B.筛管存在于韧皮部,主要用于运输有机物

C.在木质部与韧皮部之间有形成层

D.根吸收的水分通过导管运输,无机盐通过筛管运输

9.移栽树木的枝叶被大量剪去,其主要目的是 ( )

A.降低植物的光合作用 B.降低植物的呼吸作用

C.降低植物的蒸腾作用 D.减小质量,有利于搬运

10.控制气孔开闭,调节植物体内水分蒸腾的是 ( )

A.表皮 B.叶肉细胞 C.叶脉细胞 D.保卫细胞

11.下列不是植物的生活需要水的理由是 ( )

A.植物体只能吸收溶解在水中的无机盐

B.植物体内水分充足时,植株才会硬挺

C.植物的受精过程必须在水中进行

D.植物的光合作用需要水

12.植物体是一个统一整体,各个器官之间紧密联系,下列起主要作用的是 ( )

A.筛管和细胞壁 B.导管和细胞膜

C.韧皮纤维和细胞质 D.筛管和导管

13.水分进入植物体后的运输途径是 ( )

A.在木质部中,沿着“叶→茎→根”的方向运输

B.在木质部中,沿着“根→茎→叶”的方向运输

C.在韧皮部中,沿着“叶→茎→根”的方向运输

D.在韧皮部中,沿着“根→茎→叶”的方向运输

14.下列能正确描述水分在生物圈中的循环途径的是 ( )

A.大气→植物根系→植物叶片→大气

B.大气→自然降水→植物根系→植物茎叶→大气

C.植物叶片→植物根系→大气

D.自然降水→植物茎叶→植物根系→大气

15.我国海南森林资源丰富,植物种类繁多,形成这种格局的主要因素是 ( )

A.水分和温度 B.水分和空气中的二氧化碳

C.水分和土壤养分 D.阳光和温度

16.生活中经常见到“水往低处流”,而植物体内的水是往高处流的。你认为与之有关的生理现象主要是 ( )

A.光合作用 B.呼吸作用 C.吸收作用 D.蒸腾作用

二、简答题

17.下图是利用洋葱表皮细胞所做的一个实验,其中一个细胞放在清水中,另一个细胞放在30%的盐水中,请回答:

(1)放在清水中的细胞是_____图,放置在浓盐水中的细胞是_____图。

(2)B图中,液泡明显______,这是因为细胞周围水溶液的浓度_______细胞液的浓度,细胞________的缘故。

(3)要使B图中的细胞恢复到A图中细胞的状态,可采用的办法是___________________________。

18.右图是根尖结构图。

(1)写出C的名称____________。

(2)根生长最快的部位是[ ]_____________。

(3)根吸收水和无机盐的主要部位是[ ]_______。

(4)运输营养物质,贯穿植物各器官的是__________组织。

(5)如果给庄稼施用过多化肥会导致植物枯萎死亡,原因是

_______________________________________________________。

19.右图为叶片的部分细胞结构图,请回答:

(1)[3]_______不仅是植物体与外界进行气体交换的“窗口”,而且是

散失水分的“门户”。

(2)“窗口”或“门户”的开启或关闭由[ ]____________ 控制着。

(3)不含叶绿体,对内层细胞起保护作用的细胞是[ 1]_____________。

20.右图中的枝条上有甲、乙两个大小相同的果实。在长有乙果实的枝条的上、下

端,各把树皮环割一圈。通过一段时间,两个果实的生长情况是怎么样的?

甲果实的生长____________。

原因是:____________________________。

乙果实的生长_________。

原因是:_____________________。

21.下面是一探究根吸收水分是否与根毛有关的实验,请补充相应实验步骤:

(1)实验步骤:

①如右图所示,准备好两套实验装 置。

②找两株同一种植物的长势相当且生长健壮程度相同的细嫩植株,其中

一株用透明胶粘去根尖的根毛,另一株________________,将两株植株

放在培养液中培养。

③将两套实验装置放在阳光、温度等都相同的条件下,并记录时间和

____________________。

(2)分析结果得出实验结论,若单位时间内两广口瓶内水分减少量相当,则说明________________

__________。若单位时间内植株未处理的广口瓶内水分减少量远多于植株处理的广口瓶,则说________________________________________。

强化训练答案

1.D

2.A(点拨:根毛非常纤细,很容易受到损伤)

3.A(点拨:根的生长包括伸长区细胞的伸长和分生区细胞的分裂)

4.C

5.B(点拨:形成层的细胞具有分裂能力,向内形成新的木质部,向外形成新的韧皮部,从而使植物的茎增粗)

6.A(点拨:有机物是由上向下运输的)

7.D(点拨:草本植物的茎中没有形成层)

8.D 9.C

10.D(点拨:保卫细胞吸水膨胀,气孔张开;保卫细胞失水,气孔关闭)

11.C 12.D 13.B 14.B

15.A(点拨:海南气温适宜,降水丰沛,植被丰富)

16.D(点拨:蒸腾作用是水分在植物体内运输的动力)

17.(1)A B (2)缩小 大于 失水

(3)将B图中的细胞放在清水中

18.(1)分生区 (2)伸长区 (3)A 成熟区

(4)输导 (5)施用过多化肥,会使根毛细胞周围的土壤溶液的浓度大于细胞液的浓度,从而导致根毛细胞失水,最终导致植物枯萎死亡。

19.(1)气孔 (2)2 保卫细胞 (3)表皮细胞

20.良好 能得到充足的有机营养 停止 不能得到有机营养

21.(1)不作处理 (2)观察的实验结果

(3)根吸收水分与根毛关系不大 根吸收水分与根毛关系密切

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品资料·第 1 页 (共 5 页) 版权所有@21世纪教育网

同课章节目录