高中语文人教版必修3第二单元6 《琵琶行(并序)》课件(共39张PPT)

文档属性

| 名称 | 高中语文人教版必修3第二单元6 《琵琶行(并序)》课件(共39张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-02-18 23:29:02 | ||

图片预览

文档简介

课件39张PPT。成语“高山流水”,

比喻知己或知音,

也比喻音乐优美。知音 春秋时代,有个叫俞伯牙的人,精通音律,琴艺高超是当时著名的琴师。一夜伯牙乘船游览。面对清风明月,他思绪万千,于是又弹起琴来,琴声悠扬,渐入佳境。忽听岸上有人叫绝。伯牙闻声走出船来只见一个樵夫站在岸边,他知道此人是知音当即请樵夫上船,兴致勃勃地为他演奏。伯牙弹起赞美高山的曲调,樵夫说道:“真好!雄伟而庄重,好像高耸入云的泰山一样!”当他弹奏表现奔腾澎湃的波涛时,樵夫又说:“真好!宽广浩荡,好像看见滚滚的流水,无边的大海一伯牙兴奋极了,激动地说:“知音!你真是我的知音。”这个樵夫就是就是钟子期。从此二人成了非常要好的朋友。

——《列子-汤问》当人们在某个具体的情境中听到某种音乐时,

会与这种音乐产生一种强烈的共鸣,

这就是音乐的作用。

琵琶行白居易教学目标1:反复诵读,品味诗歌意境,体会作者的感情,领会主旨。

2:学习用比喻描写音乐的写法,培养联想和想象的能力。

3:领会白居易关注现实,同情和尊重下层妇女的崇高精神。作家作品 白居易(772-846),字乐天,号香山居士、醉吟先生。祖籍太原,后迁下邽(今陕西省渭南县境),杰出的现实主义诗人。

贞元十六年进士,历任秘书省校书郎,翰林学士,左拾遗。因直言极谏,贬江州司马,移忠州刺史。后被召为主客郎中,知制诰。太和年间,任太子宾客及太子少傅。会昌六年,以刑部尚书致仕,死时年75岁。

白居易生活的七十多年,正是安史之乱后各种矛盾冲突的时期。错综复杂的社会现实,在白居易诗中得到了较全面的反映。 今存白居易诗近三千首。著有《白氏长庆集》。他在诗歌上的成就,主要表现在两个方面:

一是政治讽喻诗: 《秦中吟》十首、《新乐府》五十首影响尤大。

广泛地反映人民的苦难。这其中有同情农民的作品,如《杜陵叟》,也有哀叹妇女命运的悲歌,如《上阳白发人》、《后宫词》等。深刻地揭露统治者的罪恶,如《卖炭翁》、《红绒毯》等。

一是长篇叙事诗:以《长恨歌》、《琵琶行》为代表的有着曲折离奇、自具首尾的细致的情节描写,和完整而鲜明的人物形象的塑造。在语言和音调上又显得特别得流畅匀称,优美和谐。这种诗,当时号称“千字律诗”,流传极广,正如宣宗李忱所说:“童子解吟长恨曲,胡儿能唱琵琶篇”。卖炭翁(苦宫市也)卖炭翁,伐薪烧炭南山中。满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑。卖炭得钱何所营?身上衣裳口中食。可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒。夜来城外一尺雪,晓驾炭车辗冰辙。牛困人饥日已高,市南门外泥中歇。翩翩两骑来是谁?黄衣使者白衫儿。手把文书口称敕,回车叱牛牵向北。一车炭,千余斤,宫使驱将惜不得。半匹红绡一丈绫,系向牛头充炭直。宫市:指唐代皇宫里需要物品,就向市场上去拿,随便给点钱,实际上是公开掠夺。唐德宗时用太监专管其事。此诗以个别事例来表现普遍状况,描写了一个烧木炭的老人谋生的困苦,通过卖炭翁的遭遇,深刻地揭露了“宫市”的腐败本质,对统治者掠夺人民的罪行给予了有力的鞭挞与抨击,讽刺了当时腐败的社会现实,表达了作者对下层劳动人民的深切同情,有很强的社会典型意义。全诗描写具体生动,历历如绘,结尾戛然而止,含蓄有力,在事物细节的选择上和人物心理的刻画上有独到之处。《长恨歌》是白居易的代表诗作之一,也是中国文学史上最著名的叙事长诗之一。这首诗的前半部露骨地讽刺了唐明皇的荒淫误国,后半部用充满同情的笔触写唐明皇的入骨相思。这样,诗的主题思想便由批判转为对唐明皇与杨贵妃坚贞专一爱情的歌颂。不过,歌颂和同情中仍暗含讽意。这是一首主题思想具有双重性的长诗,取得了很高的艺术成就,特别是后半部运用了浪漫主义的幻想手法,大大增强了白诗的表现力。人物形象生动,语言和声调优美,抒情写景和叙事的水乳交融,也是《长恨歌》的艺术特色。

???

琵琶行《琵琶行》原作《琵琶引》。歌、行、引是古代歌曲的三种形式,后成为古代诗歌的一种体裁。三者虽名称不同,实则大同小异,常统称“歌行”。是一种具有铺叙记事性质的歌辞。 其音节、格律一般比较自由,形式都采用五言、七言、杂言的古体,富于变化。本诗是一篇抒彩很浓的长篇叙事诗。

湓

贾

思

嘈

舫

虾蟆

钿

篦

呕哑

嘲哳字词正音pén(江名)

gǔ(商人)

sì(名词,思绪)

cáo(声音粗重)

fǎng(船)

hámó

diàn(用金片做成的花朵形的装饰品)

bì(用竹子做成的梳头用具)

ōuyā(象声词,乐声嘈杂)

zhāozhā(象声词,声音细碎) 朗读全诗在正文前面,作者有一段小序。交代 、 、

和 。说明写作的原因,并为全诗定下了 的感情基调。

时间地点人物故事概况 凄切 学习小序内容分析 第一段,浔阳江头闻琵琶。

此段是全诗的引子,“浔阳”两句,交待了故事发生的时间、地点和景色,渲染着一种悲凉的气氛,为全诗定下了基调。在这段中作者着力写送别的悲凉、凄惨心情,用来反衬琵琶乐曲声强大的吸引力。从感情上由忧转喜,引起下文。形

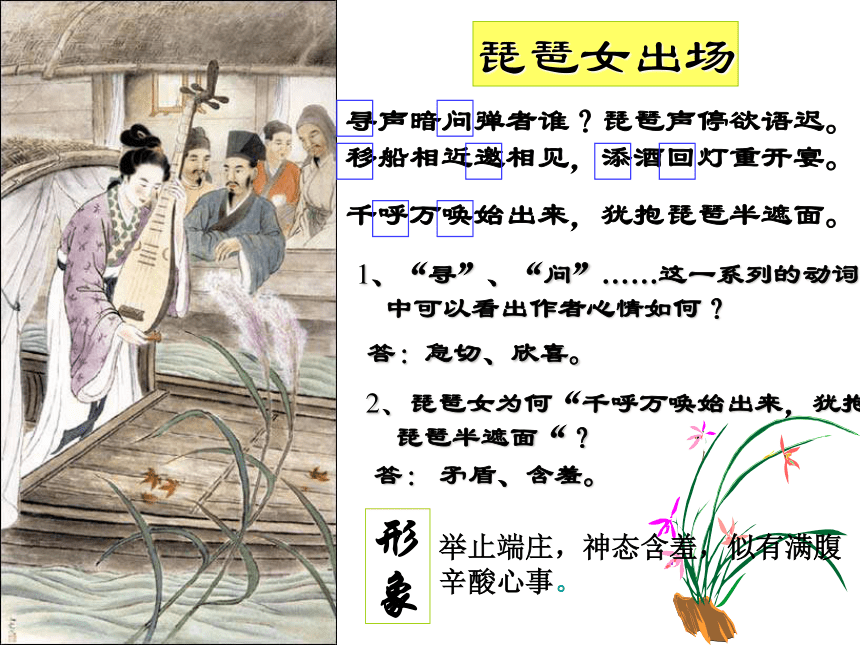

象寻声暗问弹者谁?琵琶声停欲语迟。移船相近邀相见,添酒回灯重开宴。

千呼万唤始出来,犹抱琵琶半遮面。琵琶女出场1、“寻”、“问”……这一系列的动词,从

中可以看出作者心情如何?答:急切、欣喜。2、琵琶女为何“千呼万唤始出来,犹抱

琵琶半遮面“?答: 矛盾、含羞。举止端庄,神态含羞,似有满腹辛酸心事。 第二段,江心聆听琵琶声。

这一段开头六句,极简练地交待邀请琵琶女相见的经过。之后,就细致地描写了弹琵琶的全过程。作者把琵琶女弹奏时的动作和神情、琵琶声的美妙动人、乐曲声中包含的满腹愁思以及听者的感受融合在一起,这样写,即表现了琵琶女演奏才能,又表现了乐曲的丰富感情,为下面两段琵琶女叙述自己经历和诗人抒发自己的感慨作铺垫。转轴拨弦三两声,未成曲调先有情。

弦弦掩抑声声思,似诉平生不得意。低眉信手续续弹,说尽心中无限事。

轻拢慢捻抹复挑,初为霓裳后六幺。大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语。

嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘。间关莺语花底滑,幽咽泉流冰下难。

冰泉冷涩弦凝绝,凝绝不通声暂歇。别有幽愁暗恨生,此时无声胜有声。

银瓶乍破水浆迸,铁骑突出刀枪鸣。曲终收拨当心画,四弦一声如裂帛。此文中,白居易对音乐的描绘可谓绝唱,大量的使用“比喻”的修辞方法,你能找出几处呢?一:大量运用比喻。二:叠词三:叙议结合,曲中带情, 妙语点睛。琵琶女演奏四:正面、侧面结合余音绕梁东船西舫悄无言,唯见江心秋月白。用悄寂无声的环境来衬托演奏的效果,乐声

已停,然而余音饶梁,经久不息,人们还久

久沉醉在音乐创造的氛围中。“悄无言”的

寂静,实则是充满了感情的时刻,听众的忘

情和如痴如醉的神情,从侧面烘托出琵琶女

技艺的高超绝妙。诗人所创造的这个画面,

有着及其感人的艺术魅力。 第三段,江中听诉身世苦。

在这段中,作者塑造了一个封建社会中被侮辱、被损害的妇女典型。

“沉吟”两句是过渡。“自言”以后二十句叙述了琵琶女两个阶段的不同遭遇。前半部分写早年色艺超群、红极一时的歌伎生涯。后半部写年长色衰后的寂寞处境。

作者塑造了琵琶女这样一个封建社会中被玩弄、被侮辱的典型形象,对世人的重色轻才和丈夫的重利寡情提出控诉。 第四段,同病相怜感慨多。

开头就写出了作者的感慨。头两句承上启下,表达了诗人对琵琶女不幸遭遇的深切同情。后两句写产生共鸣。感到自己和琵琶女有着共同的命运,因而发出天涯沦落、同病相怜的感慨。这两句是千古传诵的名句,也是全诗的点睛之笔。

中间十二句是诗人自述。主要写迁谪后的郁闷心情,揭示出“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识”的感慨的原因。

最后,用“如听仙乐耳暂明”来赞扬琵琶女,并提出“莫辞更坐弹一曲”的请求,引出结尾段。 第五段,重闻琵琶青衫湿。

写诗人重闻琵琶时激动悲切的强烈感情。“感我此言良久立”,写琵琶女对诗人自述的反应,包含着非常复杂的感情,有对诗人遭遇的同情,也有对知遇之恩的感激。“却坐促弦弦转急”,是琵琶女满腔激情的自然流露。最后,用设问从侧面表现自己感伤程度之深。全诗哀怨之情达到顶峰时突然收束,给读者留下充分回味的余地。琵琶行诗意图江州司马青衫湿“同是天涯沦落人”照应(点明主旨)琵琶女三次演奏第一次(暗写):诗人送客闻琴

“醉不成欢惨将别”

“主人忘归客不发”(侧面烘托琴技)第二次(明写):彼此相见,琵琶女奏《霓裳》《六幺》(详写) 琵琶女自叙身世

诗人述“迁谪意”第三次(明写)“感我此言”“却坐促弦”(略写)

“江州司马青衫湿”(侧面烘托)结构艺术演奏琵琶曲

(第二次)调弦校音,情随声出演奏名曲,倾诉悲情珠落玉盘,急切愉悦幽咽凝绝,幽愁暗恨铁骑突出,激越雄壮曲终收拨,戛然而止江心月白,余韵无穷(序曲)(总写)(第一乐段)(第二乐段)(第三乐段)(曲终)(魅力) 从古今描写音乐和声音的优秀作品看,对其描绘的方法有很多:(1)对乐曲或声音进行比喻时,也可运用通感比喻,喻体不诉诸听觉,而诉诸其他感觉或生活体验。如:苏联歌曲《喀秋莎》“歌声好像明媚的春光”。(2)对声音的美妙或演奏(演唱)者的动作进行夸张。如:《列子.汤问》 “余音绕梁,三日不绝。” (3)写倾听者的反映或内心感受,从侧面进行烘托。如《赤壁赋》“舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇。”

(4)描写周围环境,从侧面进行烘托。如《琵琶行》“东船西舫悄无言,唯见江心秋月白。 ” 《明湖居听书》中也运用了这种手法。写白妞开始(唱)的情景,“声音初不甚大,只觉入耳有说不出来的妙境:五脏六腑里,像熨斗熨过,无一处不伏贴;三万六千个毛孔,像吃了人参果,无一个毛孔不畅快。”两者相较,你以为哪处更胜一筹?

《琵琶行》写音乐,意不在写音乐而在写人,在慨叹琵琶女身世凄凉和抒发自己的不满。《明湖居听书》只不过极力形容唱腔的美妙,无弦外之音。两者相较,我以为《琵琶行》胜过一筹。

琵琶女的演奏(三次) 一闻琵琶邀相见 再闻琵琶诉沦落 三闻琵琶青衫湿 问题探究 琵琶女是一个怎样的形象?诗人用什么手法塑造的?如何评价这一人物形象?

琵琶女的形象 诗歌的第三部分:通过琵琶女自诉身世塑造了一个封建社会被玩弄、被侮辱的妇女的典型形象,控诉世人的重色轻才和丈夫的重利寡情,这一部分采用了对比的手法。少年得意老年失意门庭若市年轻貌美昔日欢笑独守空船今日辛酸年长色衰 没有认识到自己以前的生活是被摧残的痛苦生涯,相反还抱着炫耀、惋惜的态度。她的遭遇不仅。仅是个人的悲剧,更是社会的悲剧 一个现在飘泊江湖却曾经名噪京都、红极一时的长安歌伎。青春欢笑、老大沦落、年老色衰。“重色重利”的社会使色艺双绝的琵琶女“独守空船”,反映了封建社会中被侮辱、被损害的歌伎们的悲惨命运。同是天涯沦落人,相逢何必曾相识。 如何理解琵琶女形象? 诗人着力刻画琵琶女的目的只是为了更好地抒写自己的天涯沦落之恨。为什么要极力铺写这一形象?琵琶女自诉身世苦白居易自叹谪居苦 年轻美貌——年长色衰

门庭若市——孤守空船

夕日欢笑——今日辛酸

夜梦往事——孤寂伤感年轻时年老时起对比反衬作用 被贬江洲

病卧浔阳本是京城女去年辞帝京名满京都的艺人才华横溢的诗人因年长色衰而嫁商人因直言进谏而遭贬谪忧愁暗恨同是天涯沦落人,相逢何必曾相识!同是天涯沦落人琵琶女 京倡 商妇 白居易 京官谪官琵琶声 同是天涯沦落人

相逢何必曾相识怨恨同忆京城,天涯人对天涯人;

同叹年华付流水,苦情人对苦情人;

同感处境悲凉,断肠人对断肠人;

同滴辛酸泪,流泪人对流泪人;

同泄音乐情,知音人对知音人;

同望天涯明月,寂寞人对寂寞人……共鸣主题探究 《琵琶行》是一首歌行体的长篇叙事诗,颇富抒彩,它是白居易感伤诗的代表作。鉴赏诗歌要准确而深入把握艺术形象。长篇叙事诗多通过人物形象的塑造来表现主题。

《琵琶行》主要叙述了诗人与一飘泊江湖的长安歌伎邂逅相遇,并被其琴声和凄苦身世感动的故事。表达了诗人“谪居卧病”中的凄凉心境。?? 一个是处于封建社会底层的艺伎,一个是被压抑的真正知识分子,虽地位悬隔,但白居易能冲破封建的等级观念,在这风清月白的环境下自然产生强烈的感情共鸣和交流,平等地看待一个地位卑贱的琵琶女,将自己的仕途坎坷同她的昔为倡家女、今为商人妇的遭遇作类比,是非常难能可贵的,可见其对歌伎人格尊重的进步思想。 回顾全文,拓展主题 二者的遭遇揭示了封建社会压抑人才、不容贤能的黑暗。

诗歌往往少不了风物的描写,同样,本诗歌前后贯穿了几处风物描写的文字。这些风物有什么作用呢? 一枝一叶总关情 “浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟” 凄凉愁惨 “别时茫茫江浸月” 离愁别绪 “唯见江心秋月白” 寂静 ,烘托了音乐效果 “绕船明月江水寒” 琵琶女冷落凄凉的心情 “黄芦苦竹绕宅生”“杜鹃啼血猿哀鸣” 诗人被贬后的孤寂悲凉 课堂总结音乐如人生,音乐寓人生本诗不仅写出了琵琶女技艺的高超,更写出了人物之情感的波澜。正因我们的琵琶女不只是为音乐而奏音乐,我们的诗人也不只是为音乐而写音乐,而是融入了自己的千般感慨、万种情思,所以聆听了这样的演奏,谁不会为琵琶女的命运掬jū一把同情泪,又如何怪我们的诗人泪湿青衫呢?这青衫之泪是同情之泪,亦是感伤之泪。同情更多是为琵琶女,感伤则是为自己。物我相容,天地永存!艺术的魅力正由此而来!创作特色 1、形象逼真。

2、结构严谨、缜密,又错落有致,形成了一种整齐兼变化美。

3、音乐形象描写真切动人。

用语言表现音乐形象,是本诗突出的艺术成就。为使语言能表现音乐形象,诗人使用了摹写弹奏动作、巧用比喻、体会弹奏感情、运用和谐的韵律等多种手段,通过联想从视觉听觉、韵律变化等方面,帮助读者在无声的文字之中,体味动人的“情声”。

4、利用写景营造悲凉的气氛,通过叙事联系自己的遭遇抒发感情,也是本诗的成功之处。如,景色的烘托渲染,作者三用“江月”,却丝毫不觉得重复。诗的艺术表现力可以说是出神入化了。 官职的任免升降官职的任免升迁常用以下词语:

(1) 拜。用一定的礼仪授予某种官职或名位。

(2) 除。拜官授职,就是授予官职的意思。

(3) 擢。提升官职。

(4) 迁。调动官职,包括升级、降级、平级转调三种情况。左迁。降级。

(5) 谪。降职贬官或调往边远地区。

(6) 黜。黜,罢、免、夺都是免去官职。

(7) 去。解除职务,其中有辞职、调离和免职三种情况。辞职和调离属于一般情况和调整官职,而免职则是削职为民。

(8) 乞骸骨。年老了请求辞职退休。

(9)孝廉。汉代选拔各级官吏的科目之一。孝廉是能尽孝道,做事正直。

比喻知己或知音,

也比喻音乐优美。知音 春秋时代,有个叫俞伯牙的人,精通音律,琴艺高超是当时著名的琴师。一夜伯牙乘船游览。面对清风明月,他思绪万千,于是又弹起琴来,琴声悠扬,渐入佳境。忽听岸上有人叫绝。伯牙闻声走出船来只见一个樵夫站在岸边,他知道此人是知音当即请樵夫上船,兴致勃勃地为他演奏。伯牙弹起赞美高山的曲调,樵夫说道:“真好!雄伟而庄重,好像高耸入云的泰山一样!”当他弹奏表现奔腾澎湃的波涛时,樵夫又说:“真好!宽广浩荡,好像看见滚滚的流水,无边的大海一伯牙兴奋极了,激动地说:“知音!你真是我的知音。”这个樵夫就是就是钟子期。从此二人成了非常要好的朋友。

——《列子-汤问》当人们在某个具体的情境中听到某种音乐时,

会与这种音乐产生一种强烈的共鸣,

这就是音乐的作用。

琵琶行白居易教学目标1:反复诵读,品味诗歌意境,体会作者的感情,领会主旨。

2:学习用比喻描写音乐的写法,培养联想和想象的能力。

3:领会白居易关注现实,同情和尊重下层妇女的崇高精神。作家作品 白居易(772-846),字乐天,号香山居士、醉吟先生。祖籍太原,后迁下邽(今陕西省渭南县境),杰出的现实主义诗人。

贞元十六年进士,历任秘书省校书郎,翰林学士,左拾遗。因直言极谏,贬江州司马,移忠州刺史。后被召为主客郎中,知制诰。太和年间,任太子宾客及太子少傅。会昌六年,以刑部尚书致仕,死时年75岁。

白居易生活的七十多年,正是安史之乱后各种矛盾冲突的时期。错综复杂的社会现实,在白居易诗中得到了较全面的反映。 今存白居易诗近三千首。著有《白氏长庆集》。他在诗歌上的成就,主要表现在两个方面:

一是政治讽喻诗: 《秦中吟》十首、《新乐府》五十首影响尤大。

广泛地反映人民的苦难。这其中有同情农民的作品,如《杜陵叟》,也有哀叹妇女命运的悲歌,如《上阳白发人》、《后宫词》等。深刻地揭露统治者的罪恶,如《卖炭翁》、《红绒毯》等。

一是长篇叙事诗:以《长恨歌》、《琵琶行》为代表的有着曲折离奇、自具首尾的细致的情节描写,和完整而鲜明的人物形象的塑造。在语言和音调上又显得特别得流畅匀称,优美和谐。这种诗,当时号称“千字律诗”,流传极广,正如宣宗李忱所说:“童子解吟长恨曲,胡儿能唱琵琶篇”。卖炭翁(苦宫市也)卖炭翁,伐薪烧炭南山中。满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑。卖炭得钱何所营?身上衣裳口中食。可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒。夜来城外一尺雪,晓驾炭车辗冰辙。牛困人饥日已高,市南门外泥中歇。翩翩两骑来是谁?黄衣使者白衫儿。手把文书口称敕,回车叱牛牵向北。一车炭,千余斤,宫使驱将惜不得。半匹红绡一丈绫,系向牛头充炭直。宫市:指唐代皇宫里需要物品,就向市场上去拿,随便给点钱,实际上是公开掠夺。唐德宗时用太监专管其事。此诗以个别事例来表现普遍状况,描写了一个烧木炭的老人谋生的困苦,通过卖炭翁的遭遇,深刻地揭露了“宫市”的腐败本质,对统治者掠夺人民的罪行给予了有力的鞭挞与抨击,讽刺了当时腐败的社会现实,表达了作者对下层劳动人民的深切同情,有很强的社会典型意义。全诗描写具体生动,历历如绘,结尾戛然而止,含蓄有力,在事物细节的选择上和人物心理的刻画上有独到之处。《长恨歌》是白居易的代表诗作之一,也是中国文学史上最著名的叙事长诗之一。这首诗的前半部露骨地讽刺了唐明皇的荒淫误国,后半部用充满同情的笔触写唐明皇的入骨相思。这样,诗的主题思想便由批判转为对唐明皇与杨贵妃坚贞专一爱情的歌颂。不过,歌颂和同情中仍暗含讽意。这是一首主题思想具有双重性的长诗,取得了很高的艺术成就,特别是后半部运用了浪漫主义的幻想手法,大大增强了白诗的表现力。人物形象生动,语言和声调优美,抒情写景和叙事的水乳交融,也是《长恨歌》的艺术特色。

???

琵琶行《琵琶行》原作《琵琶引》。歌、行、引是古代歌曲的三种形式,后成为古代诗歌的一种体裁。三者虽名称不同,实则大同小异,常统称“歌行”。是一种具有铺叙记事性质的歌辞。 其音节、格律一般比较自由,形式都采用五言、七言、杂言的古体,富于变化。本诗是一篇抒彩很浓的长篇叙事诗。

湓

贾

思

嘈

舫

虾蟆

钿

篦

呕哑

嘲哳字词正音pén(江名)

gǔ(商人)

sì(名词,思绪)

cáo(声音粗重)

fǎng(船)

hámó

diàn(用金片做成的花朵形的装饰品)

bì(用竹子做成的梳头用具)

ōuyā(象声词,乐声嘈杂)

zhāozhā(象声词,声音细碎) 朗读全诗在正文前面,作者有一段小序。交代 、 、

和 。说明写作的原因,并为全诗定下了 的感情基调。

时间地点人物故事概况 凄切 学习小序内容分析 第一段,浔阳江头闻琵琶。

此段是全诗的引子,“浔阳”两句,交待了故事发生的时间、地点和景色,渲染着一种悲凉的气氛,为全诗定下了基调。在这段中作者着力写送别的悲凉、凄惨心情,用来反衬琵琶乐曲声强大的吸引力。从感情上由忧转喜,引起下文。形

象寻声暗问弹者谁?琵琶声停欲语迟。移船相近邀相见,添酒回灯重开宴。

千呼万唤始出来,犹抱琵琶半遮面。琵琶女出场1、“寻”、“问”……这一系列的动词,从

中可以看出作者心情如何?答:急切、欣喜。2、琵琶女为何“千呼万唤始出来,犹抱

琵琶半遮面“?答: 矛盾、含羞。举止端庄,神态含羞,似有满腹辛酸心事。 第二段,江心聆听琵琶声。

这一段开头六句,极简练地交待邀请琵琶女相见的经过。之后,就细致地描写了弹琵琶的全过程。作者把琵琶女弹奏时的动作和神情、琵琶声的美妙动人、乐曲声中包含的满腹愁思以及听者的感受融合在一起,这样写,即表现了琵琶女演奏才能,又表现了乐曲的丰富感情,为下面两段琵琶女叙述自己经历和诗人抒发自己的感慨作铺垫。转轴拨弦三两声,未成曲调先有情。

弦弦掩抑声声思,似诉平生不得意。低眉信手续续弹,说尽心中无限事。

轻拢慢捻抹复挑,初为霓裳后六幺。大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语。

嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘。间关莺语花底滑,幽咽泉流冰下难。

冰泉冷涩弦凝绝,凝绝不通声暂歇。别有幽愁暗恨生,此时无声胜有声。

银瓶乍破水浆迸,铁骑突出刀枪鸣。曲终收拨当心画,四弦一声如裂帛。此文中,白居易对音乐的描绘可谓绝唱,大量的使用“比喻”的修辞方法,你能找出几处呢?一:大量运用比喻。二:叠词三:叙议结合,曲中带情, 妙语点睛。琵琶女演奏四:正面、侧面结合余音绕梁东船西舫悄无言,唯见江心秋月白。用悄寂无声的环境来衬托演奏的效果,乐声

已停,然而余音饶梁,经久不息,人们还久

久沉醉在音乐创造的氛围中。“悄无言”的

寂静,实则是充满了感情的时刻,听众的忘

情和如痴如醉的神情,从侧面烘托出琵琶女

技艺的高超绝妙。诗人所创造的这个画面,

有着及其感人的艺术魅力。 第三段,江中听诉身世苦。

在这段中,作者塑造了一个封建社会中被侮辱、被损害的妇女典型。

“沉吟”两句是过渡。“自言”以后二十句叙述了琵琶女两个阶段的不同遭遇。前半部分写早年色艺超群、红极一时的歌伎生涯。后半部写年长色衰后的寂寞处境。

作者塑造了琵琶女这样一个封建社会中被玩弄、被侮辱的典型形象,对世人的重色轻才和丈夫的重利寡情提出控诉。 第四段,同病相怜感慨多。

开头就写出了作者的感慨。头两句承上启下,表达了诗人对琵琶女不幸遭遇的深切同情。后两句写产生共鸣。感到自己和琵琶女有着共同的命运,因而发出天涯沦落、同病相怜的感慨。这两句是千古传诵的名句,也是全诗的点睛之笔。

中间十二句是诗人自述。主要写迁谪后的郁闷心情,揭示出“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识”的感慨的原因。

最后,用“如听仙乐耳暂明”来赞扬琵琶女,并提出“莫辞更坐弹一曲”的请求,引出结尾段。 第五段,重闻琵琶青衫湿。

写诗人重闻琵琶时激动悲切的强烈感情。“感我此言良久立”,写琵琶女对诗人自述的反应,包含着非常复杂的感情,有对诗人遭遇的同情,也有对知遇之恩的感激。“却坐促弦弦转急”,是琵琶女满腔激情的自然流露。最后,用设问从侧面表现自己感伤程度之深。全诗哀怨之情达到顶峰时突然收束,给读者留下充分回味的余地。琵琶行诗意图江州司马青衫湿“同是天涯沦落人”照应(点明主旨)琵琶女三次演奏第一次(暗写):诗人送客闻琴

“醉不成欢惨将别”

“主人忘归客不发”(侧面烘托琴技)第二次(明写):彼此相见,琵琶女奏《霓裳》《六幺》(详写) 琵琶女自叙身世

诗人述“迁谪意”第三次(明写)“感我此言”“却坐促弦”(略写)

“江州司马青衫湿”(侧面烘托)结构艺术演奏琵琶曲

(第二次)调弦校音,情随声出演奏名曲,倾诉悲情珠落玉盘,急切愉悦幽咽凝绝,幽愁暗恨铁骑突出,激越雄壮曲终收拨,戛然而止江心月白,余韵无穷(序曲)(总写)(第一乐段)(第二乐段)(第三乐段)(曲终)(魅力) 从古今描写音乐和声音的优秀作品看,对其描绘的方法有很多:(1)对乐曲或声音进行比喻时,也可运用通感比喻,喻体不诉诸听觉,而诉诸其他感觉或生活体验。如:苏联歌曲《喀秋莎》“歌声好像明媚的春光”。(2)对声音的美妙或演奏(演唱)者的动作进行夸张。如:《列子.汤问》 “余音绕梁,三日不绝。” (3)写倾听者的反映或内心感受,从侧面进行烘托。如《赤壁赋》“舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇。”

(4)描写周围环境,从侧面进行烘托。如《琵琶行》“东船西舫悄无言,唯见江心秋月白。 ” 《明湖居听书》中也运用了这种手法。写白妞开始(唱)的情景,“声音初不甚大,只觉入耳有说不出来的妙境:五脏六腑里,像熨斗熨过,无一处不伏贴;三万六千个毛孔,像吃了人参果,无一个毛孔不畅快。”两者相较,你以为哪处更胜一筹?

《琵琶行》写音乐,意不在写音乐而在写人,在慨叹琵琶女身世凄凉和抒发自己的不满。《明湖居听书》只不过极力形容唱腔的美妙,无弦外之音。两者相较,我以为《琵琶行》胜过一筹。

琵琶女的演奏(三次) 一闻琵琶邀相见 再闻琵琶诉沦落 三闻琵琶青衫湿 问题探究 琵琶女是一个怎样的形象?诗人用什么手法塑造的?如何评价这一人物形象?

琵琶女的形象 诗歌的第三部分:通过琵琶女自诉身世塑造了一个封建社会被玩弄、被侮辱的妇女的典型形象,控诉世人的重色轻才和丈夫的重利寡情,这一部分采用了对比的手法。少年得意老年失意门庭若市年轻貌美昔日欢笑独守空船今日辛酸年长色衰 没有认识到自己以前的生活是被摧残的痛苦生涯,相反还抱着炫耀、惋惜的态度。她的遭遇不仅。仅是个人的悲剧,更是社会的悲剧 一个现在飘泊江湖却曾经名噪京都、红极一时的长安歌伎。青春欢笑、老大沦落、年老色衰。“重色重利”的社会使色艺双绝的琵琶女“独守空船”,反映了封建社会中被侮辱、被损害的歌伎们的悲惨命运。同是天涯沦落人,相逢何必曾相识。 如何理解琵琶女形象? 诗人着力刻画琵琶女的目的只是为了更好地抒写自己的天涯沦落之恨。为什么要极力铺写这一形象?琵琶女自诉身世苦白居易自叹谪居苦 年轻美貌——年长色衰

门庭若市——孤守空船

夕日欢笑——今日辛酸

夜梦往事——孤寂伤感年轻时年老时起对比反衬作用 被贬江洲

病卧浔阳本是京城女去年辞帝京名满京都的艺人才华横溢的诗人因年长色衰而嫁商人因直言进谏而遭贬谪忧愁暗恨同是天涯沦落人,相逢何必曾相识!同是天涯沦落人琵琶女 京倡 商妇 白居易 京官谪官琵琶声 同是天涯沦落人

相逢何必曾相识怨恨同忆京城,天涯人对天涯人;

同叹年华付流水,苦情人对苦情人;

同感处境悲凉,断肠人对断肠人;

同滴辛酸泪,流泪人对流泪人;

同泄音乐情,知音人对知音人;

同望天涯明月,寂寞人对寂寞人……共鸣主题探究 《琵琶行》是一首歌行体的长篇叙事诗,颇富抒彩,它是白居易感伤诗的代表作。鉴赏诗歌要准确而深入把握艺术形象。长篇叙事诗多通过人物形象的塑造来表现主题。

《琵琶行》主要叙述了诗人与一飘泊江湖的长安歌伎邂逅相遇,并被其琴声和凄苦身世感动的故事。表达了诗人“谪居卧病”中的凄凉心境。?? 一个是处于封建社会底层的艺伎,一个是被压抑的真正知识分子,虽地位悬隔,但白居易能冲破封建的等级观念,在这风清月白的环境下自然产生强烈的感情共鸣和交流,平等地看待一个地位卑贱的琵琶女,将自己的仕途坎坷同她的昔为倡家女、今为商人妇的遭遇作类比,是非常难能可贵的,可见其对歌伎人格尊重的进步思想。 回顾全文,拓展主题 二者的遭遇揭示了封建社会压抑人才、不容贤能的黑暗。

诗歌往往少不了风物的描写,同样,本诗歌前后贯穿了几处风物描写的文字。这些风物有什么作用呢? 一枝一叶总关情 “浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟” 凄凉愁惨 “别时茫茫江浸月” 离愁别绪 “唯见江心秋月白” 寂静 ,烘托了音乐效果 “绕船明月江水寒” 琵琶女冷落凄凉的心情 “黄芦苦竹绕宅生”“杜鹃啼血猿哀鸣” 诗人被贬后的孤寂悲凉 课堂总结音乐如人生,音乐寓人生本诗不仅写出了琵琶女技艺的高超,更写出了人物之情感的波澜。正因我们的琵琶女不只是为音乐而奏音乐,我们的诗人也不只是为音乐而写音乐,而是融入了自己的千般感慨、万种情思,所以聆听了这样的演奏,谁不会为琵琶女的命运掬jū一把同情泪,又如何怪我们的诗人泪湿青衫呢?这青衫之泪是同情之泪,亦是感伤之泪。同情更多是为琵琶女,感伤则是为自己。物我相容,天地永存!艺术的魅力正由此而来!创作特色 1、形象逼真。

2、结构严谨、缜密,又错落有致,形成了一种整齐兼变化美。

3、音乐形象描写真切动人。

用语言表现音乐形象,是本诗突出的艺术成就。为使语言能表现音乐形象,诗人使用了摹写弹奏动作、巧用比喻、体会弹奏感情、运用和谐的韵律等多种手段,通过联想从视觉听觉、韵律变化等方面,帮助读者在无声的文字之中,体味动人的“情声”。

4、利用写景营造悲凉的气氛,通过叙事联系自己的遭遇抒发感情,也是本诗的成功之处。如,景色的烘托渲染,作者三用“江月”,却丝毫不觉得重复。诗的艺术表现力可以说是出神入化了。 官职的任免升降官职的任免升迁常用以下词语:

(1) 拜。用一定的礼仪授予某种官职或名位。

(2) 除。拜官授职,就是授予官职的意思。

(3) 擢。提升官职。

(4) 迁。调动官职,包括升级、降级、平级转调三种情况。左迁。降级。

(5) 谪。降职贬官或调往边远地区。

(6) 黜。黜,罢、免、夺都是免去官职。

(7) 去。解除职务,其中有辞职、调离和免职三种情况。辞职和调离属于一般情况和调整官职,而免职则是削职为民。

(8) 乞骸骨。年老了请求辞职退休。

(9)孝廉。汉代选拔各级官吏的科目之一。孝廉是能尽孝道,做事正直。