五年级下册科学教案-4.6 地球在公转吗 教科版

文档属性

| 名称 | 五年级下册科学教案-4.6 地球在公转吗 教科版 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 29.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 教科版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2020-02-19 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

《地球在公转吗》教学设计

【教材分析】

《地球在公转吗》是五年级下册第四单元《地球的运动》的第六课。前三课以“地球自转”为主题展开研究,后两课侧重围绕“地球公转与自然现象之间的联系”,所以本课是地球运动“自转”与“公转”的枢纽,紧承着地球自转以及地球自转时地轴始终倾斜两块的知识,又为学生探究“为什么一年有四季”、“极昼极夜的解释”进行铺垫。本课内容主要分为“模拟实验”和“恒星的周年视差”两个部分。“恒星周年视差”模拟实验的目的是为了让学生明白:在公转轨道上观察轨道外的物体,会出现视觉差异,由此推测如果能观察到恒星视差现象,就证明地球在公转。

【学情分析】

对于空间想象能力还在逐步发展的小学生,想象宇宙中的天体运动有一定的难度。据调查,农村小学80%以上的学生已经知道地球围绕太阳公转,但学生知道的只是一个纯粹的结论,更多地在描述地球公转的特征。如果没有经历深刻的思维活动,学生对这个科学概念的认识是肤浅而教条的。为什么人们长期不能发现恒星的周年视差?其背后蕴藏着艰难、曲折的探究过程,这正是本课教学需要解决的问题。

【教学目标】

科学概念:知道地球在自转的同时,还围绕太阳公转,公转的周期是一年。知道地球在公转轨道的不同位置会观察到远近不同的物体存在着视觉位置差异。恒星的周年视差证明地球确实在围绕着太阳公转,其他证据也可以证明这一点。

过程与方法:开展地球公转的模拟实验,并认真观察,收集证据,进行记录,并做出恰当描述,结合模拟实验进行推理。

情感、态度、价值观:体会到科学家获得证据的过程中要付出艰辛的努力,意识到科学技术的进步,能为科学家提供更为有力的证据。

【教学重点】通过模拟实验寻求证据,并进行合理的推理论证。

【教学难点】初步了解恒星的周年视差。

【教学准备】

【教具】多媒体课件、恒星贴片

【学具】六组恒星周年视差自制星架、实验记录单、呼啦圈。

【准备】改变课桌的摆放方式,以小组围坐方式。

【教学预设】

(一)情景创设,揭示课题

1.谈话导入:(板书课题)我们已经知道地球在自西向东自转,地球是否同时在围绕太阳公转呢?

2.随着科技的发展,现在我们已经能直接观察到地球确实在围绕太阳公转,有哪

些方法呢?

3.初步了解恒星周年视差:

(设计意图:以学定教,开门见山,以科学史的介入串起活动主题,从而引出模拟实验,同时也节约时间让下面的思维探究更深入。)

(2)模拟实验一,初步体验——恒星周年视差。

1.小组讨论:恒星的相对位置会随着地球的公转运动而发生变化吗?模拟实验怎

么做?

2.集体反馈、实验指导:我们在每个小组的后面放上一个呼啦圈模拟表地球公转的轨道,选取公转轨道上相对的两端,取两个点A、B,作为观察点,在轨道外放置一红一蓝两个圆球,分别代表两颗不同远近的星星。

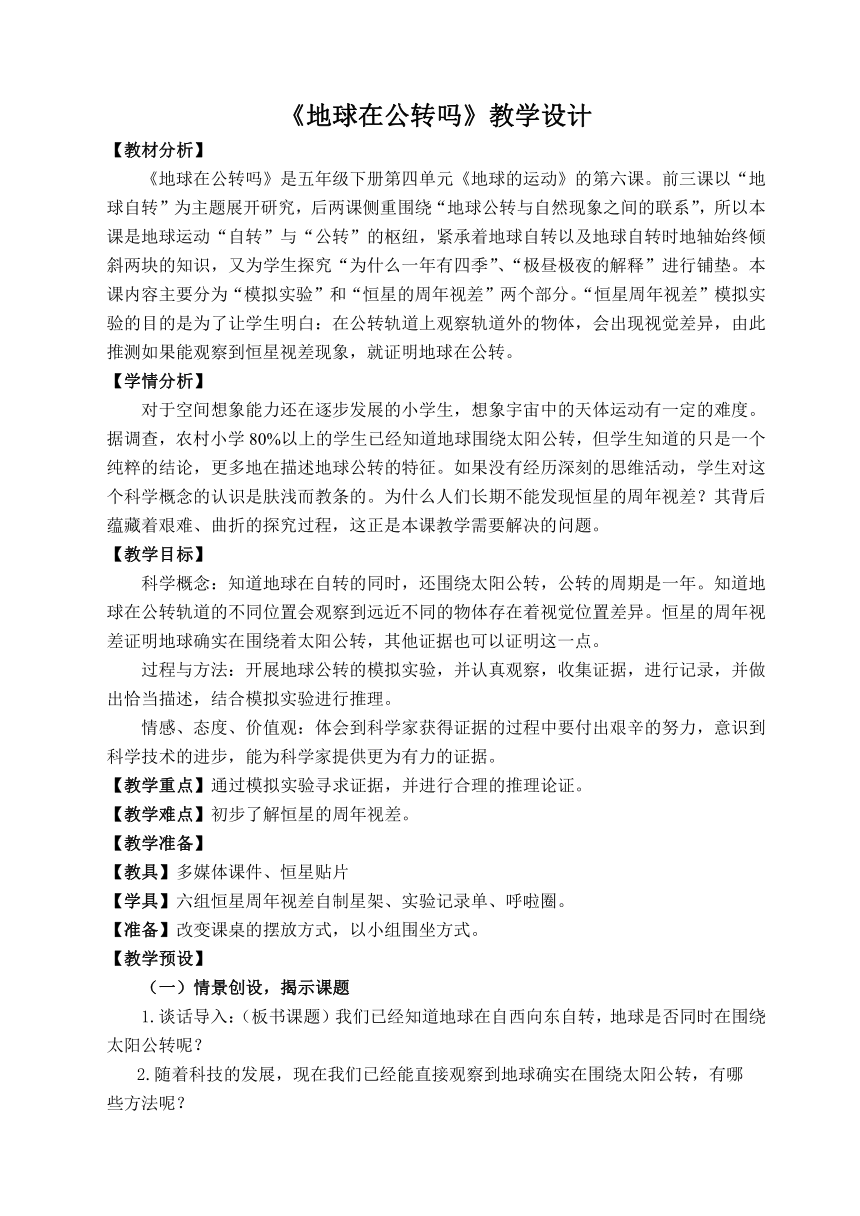

(出示记录表)模拟地球公转,从A点运动到B点的过程中,仔细观察,相对于2星,1号星的位置发生变化了吗?将观测到的1号星的位置画到相应的位置上。

模拟实验(一)

观察点

1号星在2号星的左边还是右边?根据观察画下来

公转到A点时

公转到B点时

观察记录

1号星在2号星的

边

1号星在2号星的

边

3.学生分组实验

4.交流反馈:在模拟实验中,两颗星星之间的相对位置发生变化了吗?公转到A点时,1号星在2号星的哪一边?公转到B点时,1号星在2号星的哪一边?其他小组呢?

5.小结梳理:实验中我们观察到星星的位置确实发生了变化,1号星从2号星的左边跑到了右边。

看起来好像是星星的位置发生了变化,但其实它们的位置并没有移动,这是什么原因呢?

6.引出概念,那么观察到“恒星周年视差”这种现象,说明什么?

(设计意图:通过模拟实验初步体验恒星的周年视差,简化实验的观察记录,是便于学生更清晰地了解实验的目的,寻求证据,并进行合理的推理论证。将模拟实验的空间缩小,便于课堂上的操作。)

(三)模拟实验二,推进认识——恒星周年视差。

1.引入科学史:

资料一:地球绕太阳的轨道直径大约是3亿千米,但相对于太空中的恒星之间的距离来说,3亿千米确实在太小太小。

资料二:恒星间的距离有远有近,比如北斗七星有7颗恒星组成,我们在观察时,感觉不到远近,但事实上,这七颗星也有远有近,离地球最近的那颗有50光年,远的那颗要近150光年。(一光年

( http: / / zhidao. / search word=一光年&fr=qb_search_exp&ie=utf8 )约为94600亿千米。)

资料三:哥白尼:“恒星没有这种现象(周年视差),说明它们的距离太大,已致地球轨道同它们相比可以忽略不计,从而不能看到这种现象。”(《天体运行论》P30,科学出版社,1973年第1版)

2.看了这些资料,现在你有什么想说的吗?

3.指导实验:如果我们也将观测的距离变远,观察到现象会有变化吗?怎么证明?实验怎么做?

3.分组实验:请完成速度快的小组在黑板上贴出相应位置。

4.交流:当观测的距离变远后,星星的相对视角位置移动有什么变化?由于观测距离不同,近时观测时,星星的相对视觉位置差异范围大,远时观测时,星星的相对视觉位置差异范围小。

——师引导:观测距离远,恒星周年视差要小,当星星离我们更远时,又有什么变化?如果再远一些呢?再远呢,比如是几千亿远呢?(视频展示距离逐渐拉远,观测对象逐渐变小)

5.小结:视差位移的大小与恒星的距离有关,距离越大,位移越小。

(设计意图:两次模拟实验侧重点不同,第一次侧重恒星的视觉差,找到地球围绕太阳公转的证据;而第二次侧重距离变化后,观测到的视觉差的对比)

(四)讨论思辨,整理归纳。

1.谈话过渡:科学终究经受住了时间的检验,望远镜和其他仪器的改进为恒星周年视差的观测提供了可能,请看下列资料:(出示资料)

资料一:1838年,德国天文学家贝塞尔使用新制的望远镜进行月复一月的观察,终于成功地测出了一颗恒星的视差。他报告说天鹅座61星的视差为0.31角秒,这个视差相当于把一枚硬币放在16千米远处的宽度。

资料二:在贝塞尔

( http: / / baike. / view / 37677.htm )成功观测到恒星周年视差后仅两个月,英国天文学家亨德森就算出了半人马座a星的距离,它是我们太阳系最近的恒星邻居,半人马座a星的视差为0.

75角秒,是天鹅座61星的两倍多。

资料三:到20世纪80年代,已有数千颗恒星已经用视差法测定出来。

2.交流:阅读了这些资料,你有什么想法或收获?

1838年,德国天文学家贝塞尔第一个成功测出了一颗恒星的视差,是多少呢?

(课件演示)一枚硬币,1米处观察多大,10米呢?100米呢?1千米呢?16千米呢?指向原处山顶。

——“0.31角秒”这个视差相当于把一枚硬币放在16千米原处的宽度

——视差太小了,恒星离我们又及其遥远,所以需要十足的耐心,坚持不懈才能发现真理。

3.在生活中,我们也能通过观察天空中的星座,来证明地球在公转。(板书:星座)

课件出示不同夜晚同一时间北斗七星的图片:你发现了什么?说明了什么?

北斗七星在由东向西转动,这也说明地球在沿着自西向东方向绕太阳公转。

4.小结:任何科学发现都需要漫长的过程,科学结论的得出需要切实可靠的有效证据,同时随着现代科学技术的发展,科学结论的得出有着多种形式和证据。

(设计意图:资料补充,从中体会到科学家获得证据的过程中要付出艰辛的努力,意识到科学技术的进步能为科学家提供更为有力的证据,对人类认识地球公转的过程有更多更丰富的了解。)

2

2

【教材分析】

《地球在公转吗》是五年级下册第四单元《地球的运动》的第六课。前三课以“地球自转”为主题展开研究,后两课侧重围绕“地球公转与自然现象之间的联系”,所以本课是地球运动“自转”与“公转”的枢纽,紧承着地球自转以及地球自转时地轴始终倾斜两块的知识,又为学生探究“为什么一年有四季”、“极昼极夜的解释”进行铺垫。本课内容主要分为“模拟实验”和“恒星的周年视差”两个部分。“恒星周年视差”模拟实验的目的是为了让学生明白:在公转轨道上观察轨道外的物体,会出现视觉差异,由此推测如果能观察到恒星视差现象,就证明地球在公转。

【学情分析】

对于空间想象能力还在逐步发展的小学生,想象宇宙中的天体运动有一定的难度。据调查,农村小学80%以上的学生已经知道地球围绕太阳公转,但学生知道的只是一个纯粹的结论,更多地在描述地球公转的特征。如果没有经历深刻的思维活动,学生对这个科学概念的认识是肤浅而教条的。为什么人们长期不能发现恒星的周年视差?其背后蕴藏着艰难、曲折的探究过程,这正是本课教学需要解决的问题。

【教学目标】

科学概念:知道地球在自转的同时,还围绕太阳公转,公转的周期是一年。知道地球在公转轨道的不同位置会观察到远近不同的物体存在着视觉位置差异。恒星的周年视差证明地球确实在围绕着太阳公转,其他证据也可以证明这一点。

过程与方法:开展地球公转的模拟实验,并认真观察,收集证据,进行记录,并做出恰当描述,结合模拟实验进行推理。

情感、态度、价值观:体会到科学家获得证据的过程中要付出艰辛的努力,意识到科学技术的进步,能为科学家提供更为有力的证据。

【教学重点】通过模拟实验寻求证据,并进行合理的推理论证。

【教学难点】初步了解恒星的周年视差。

【教学准备】

【教具】多媒体课件、恒星贴片

【学具】六组恒星周年视差自制星架、实验记录单、呼啦圈。

【准备】改变课桌的摆放方式,以小组围坐方式。

【教学预设】

(一)情景创设,揭示课题

1.谈话导入:(板书课题)我们已经知道地球在自西向东自转,地球是否同时在围绕太阳公转呢?

2.随着科技的发展,现在我们已经能直接观察到地球确实在围绕太阳公转,有哪

些方法呢?

3.初步了解恒星周年视差:

(设计意图:以学定教,开门见山,以科学史的介入串起活动主题,从而引出模拟实验,同时也节约时间让下面的思维探究更深入。)

(2)模拟实验一,初步体验——恒星周年视差。

1.小组讨论:恒星的相对位置会随着地球的公转运动而发生变化吗?模拟实验怎

么做?

2.集体反馈、实验指导:我们在每个小组的后面放上一个呼啦圈模拟表地球公转的轨道,选取公转轨道上相对的两端,取两个点A、B,作为观察点,在轨道外放置一红一蓝两个圆球,分别代表两颗不同远近的星星。

(出示记录表)模拟地球公转,从A点运动到B点的过程中,仔细观察,相对于2星,1号星的位置发生变化了吗?将观测到的1号星的位置画到相应的位置上。

模拟实验(一)

观察点

1号星在2号星的左边还是右边?根据观察画下来

公转到A点时

公转到B点时

观察记录

1号星在2号星的

边

1号星在2号星的

边

3.学生分组实验

4.交流反馈:在模拟实验中,两颗星星之间的相对位置发生变化了吗?公转到A点时,1号星在2号星的哪一边?公转到B点时,1号星在2号星的哪一边?其他小组呢?

5.小结梳理:实验中我们观察到星星的位置确实发生了变化,1号星从2号星的左边跑到了右边。

看起来好像是星星的位置发生了变化,但其实它们的位置并没有移动,这是什么原因呢?

6.引出概念,那么观察到“恒星周年视差”这种现象,说明什么?

(设计意图:通过模拟实验初步体验恒星的周年视差,简化实验的观察记录,是便于学生更清晰地了解实验的目的,寻求证据,并进行合理的推理论证。将模拟实验的空间缩小,便于课堂上的操作。)

(三)模拟实验二,推进认识——恒星周年视差。

1.引入科学史:

资料一:地球绕太阳的轨道直径大约是3亿千米,但相对于太空中的恒星之间的距离来说,3亿千米确实在太小太小。

资料二:恒星间的距离有远有近,比如北斗七星有7颗恒星组成,我们在观察时,感觉不到远近,但事实上,这七颗星也有远有近,离地球最近的那颗有50光年,远的那颗要近150光年。(一光年

( http: / / zhidao. / search word=一光年&fr=qb_search_exp&ie=utf8 )约为94600亿千米。)

资料三:哥白尼:“恒星没有这种现象(周年视差),说明它们的距离太大,已致地球轨道同它们相比可以忽略不计,从而不能看到这种现象。”(《天体运行论》P30,科学出版社,1973年第1版)

2.看了这些资料,现在你有什么想说的吗?

3.指导实验:如果我们也将观测的距离变远,观察到现象会有变化吗?怎么证明?实验怎么做?

3.分组实验:请完成速度快的小组在黑板上贴出相应位置。

4.交流:当观测的距离变远后,星星的相对视角位置移动有什么变化?由于观测距离不同,近时观测时,星星的相对视觉位置差异范围大,远时观测时,星星的相对视觉位置差异范围小。

——师引导:观测距离远,恒星周年视差要小,当星星离我们更远时,又有什么变化?如果再远一些呢?再远呢,比如是几千亿远呢?(视频展示距离逐渐拉远,观测对象逐渐变小)

5.小结:视差位移的大小与恒星的距离有关,距离越大,位移越小。

(设计意图:两次模拟实验侧重点不同,第一次侧重恒星的视觉差,找到地球围绕太阳公转的证据;而第二次侧重距离变化后,观测到的视觉差的对比)

(四)讨论思辨,整理归纳。

1.谈话过渡:科学终究经受住了时间的检验,望远镜和其他仪器的改进为恒星周年视差的观测提供了可能,请看下列资料:(出示资料)

资料一:1838年,德国天文学家贝塞尔使用新制的望远镜进行月复一月的观察,终于成功地测出了一颗恒星的视差。他报告说天鹅座61星的视差为0.31角秒,这个视差相当于把一枚硬币放在16千米远处的宽度。

资料二:在贝塞尔

( http: / / baike. / view / 37677.htm )成功观测到恒星周年视差后仅两个月,英国天文学家亨德森就算出了半人马座a星的距离,它是我们太阳系最近的恒星邻居,半人马座a星的视差为0.

75角秒,是天鹅座61星的两倍多。

资料三:到20世纪80年代,已有数千颗恒星已经用视差法测定出来。

2.交流:阅读了这些资料,你有什么想法或收获?

1838年,德国天文学家贝塞尔第一个成功测出了一颗恒星的视差,是多少呢?

(课件演示)一枚硬币,1米处观察多大,10米呢?100米呢?1千米呢?16千米呢?指向原处山顶。

——“0.31角秒”这个视差相当于把一枚硬币放在16千米原处的宽度

——视差太小了,恒星离我们又及其遥远,所以需要十足的耐心,坚持不懈才能发现真理。

3.在生活中,我们也能通过观察天空中的星座,来证明地球在公转。(板书:星座)

课件出示不同夜晚同一时间北斗七星的图片:你发现了什么?说明了什么?

北斗七星在由东向西转动,这也说明地球在沿着自西向东方向绕太阳公转。

4.小结:任何科学发现都需要漫长的过程,科学结论的得出需要切实可靠的有效证据,同时随着现代科学技术的发展,科学结论的得出有着多种形式和证据。

(设计意图:资料补充,从中体会到科学家获得证据的过程中要付出艰辛的努力,意识到科学技术的进步能为科学家提供更为有力的证据,对人类认识地球公转的过程有更多更丰富的了解。)

2

2

同课章节目录

- 沉和浮

- 1、物体在水中是沉还是浮

- 2、沉浮与什么因素有关

- 3、橡皮泥在水中的沉浮

- 4、造一艘小船

- 5、浮力

- 6、下沉的物体会受到水的浮力吗

- 7、马铃薯在液体中的沉浮

- 8、探索马铃薯沉浮的原因

- 热

- 1、热起来了

- 2、给冷水加热

- 3、液体的热胀冷缩

- 4、空气的热胀冷缩

- 5、金属热胀冷缩吗

- 6、热是怎样传递的

- 7、传热比赛

- 8、设计制作一个保温杯

- 时间的测量

- 1、时间在流逝

- 2、太阳钟

- 3、用水测量时间

- 4、我的水钟

- 5、机械摆钟

- 6、摆的研究

- 7、做一个钟摆

- 8、制作一个一分钟计时器

- 地球的运动

- 1、昼夜交替现象

- 2、人类认识地球及其运动的历史

- 3、证明地球在自转

- 4、谁先迎来黎明

- 5、 北极星“不动”的秘密

- 6、地球会公转吗

- 7、为什么一年有四季

- 8、极昼和极夜的解释