人教版一年级音乐上册第四单元《欣赏 引子与狮王进行曲》教学设计

文档属性

| 名称 | 人教版一年级音乐上册第四单元《欣赏 引子与狮王进行曲》教学设计 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 559.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 音乐 | ||

| 更新时间 | 2020-02-19 11:47:50 | ||

图片预览

文档简介

狮王进行曲

——小学一年级上册第一课教学设计与教学反思

应用创新点

本课教学以动物为主题,通过音乐本体(旋律、力度)生动形象的描绘了狮王那威风凛凛的神态和坚实的步伐,以及狮王的吼叫。本科我将用信息技术等手段辅助教学,利用“情境”教学,使音乐课“动”起来。打破传统音乐教学模式,利用现代信息技术手段集声、光、色、影于一体的优势,设计出具体、生动、形象的音乐情境,激发学生学习兴趣,使他们在轻松愉快中得到情感体验、获取知识。启发学生思维开发学生智力,提高音乐教学效率。

本课中我先创建了一个“森林联欢会”的情境,激发学生兴趣,通过参加动物的出场引出《狮王进行曲》,在引导学生通过聆听、想象、模仿、演唱、律动等探究活动,得以亲身体验乐曲,完成教学目标。我利用现代信息技术手段准确截取音乐,制作音乐片段再通过观看音乐会视频,方便学生更好的理解、表现音乐。

教材分析

一、整首作品进行分析

本节课的教学内容是选自义务教育教科书《音乐》第一册第二课,这一课安排了演唱歌曲《其多列》和聆听曲目《动物狂欢节》组曲里的《狮王》及管弦乐曲《彼得与狼》中的《小鸟》两手乐曲,旨在引导学生通过演唱和欣赏,感受和体验描绘小动物的音乐形象,通过模仿、演唱、聆听、探究、表演等形式来表现小动物动作和叫声,从而培养学生的想象力和表现力。

管弦乐组曲《动物狂欢节》以灵活的旋律、典雅的和声、华丽的管弦色彩而著称。其丰富的表情、栩栩如生的形象,充满着幽默谐趣,广为世界听众所喜爱。这首雅俗共赏的标题性音乐作品由13首带有标题的小曲及终曲组成。管弦乐曲《狮王进行曲》是法国作曲家圣桑《动物狂欢节》组曲里的第一首。

二、分乐段进行分析

引子部分:先由钢琴奏由弱渐强的和弦颤奏,并将音符实值增快一倍,最后引出钢琴急速的两部分反行音阶而结束。整个引子只有十二小节,其前四个小节为:见谱例1.

谱例1.

具体情节是描绘狮王威风凛凛的神态,以至使人感受出狮王还没有出现,但在弦乐组节奏逐渐密集,力度渐强的演奏中,让人感到狮王未到,但那威武压人的气势却让人紧张、胆怯。

第二部分,狮王进行曲。

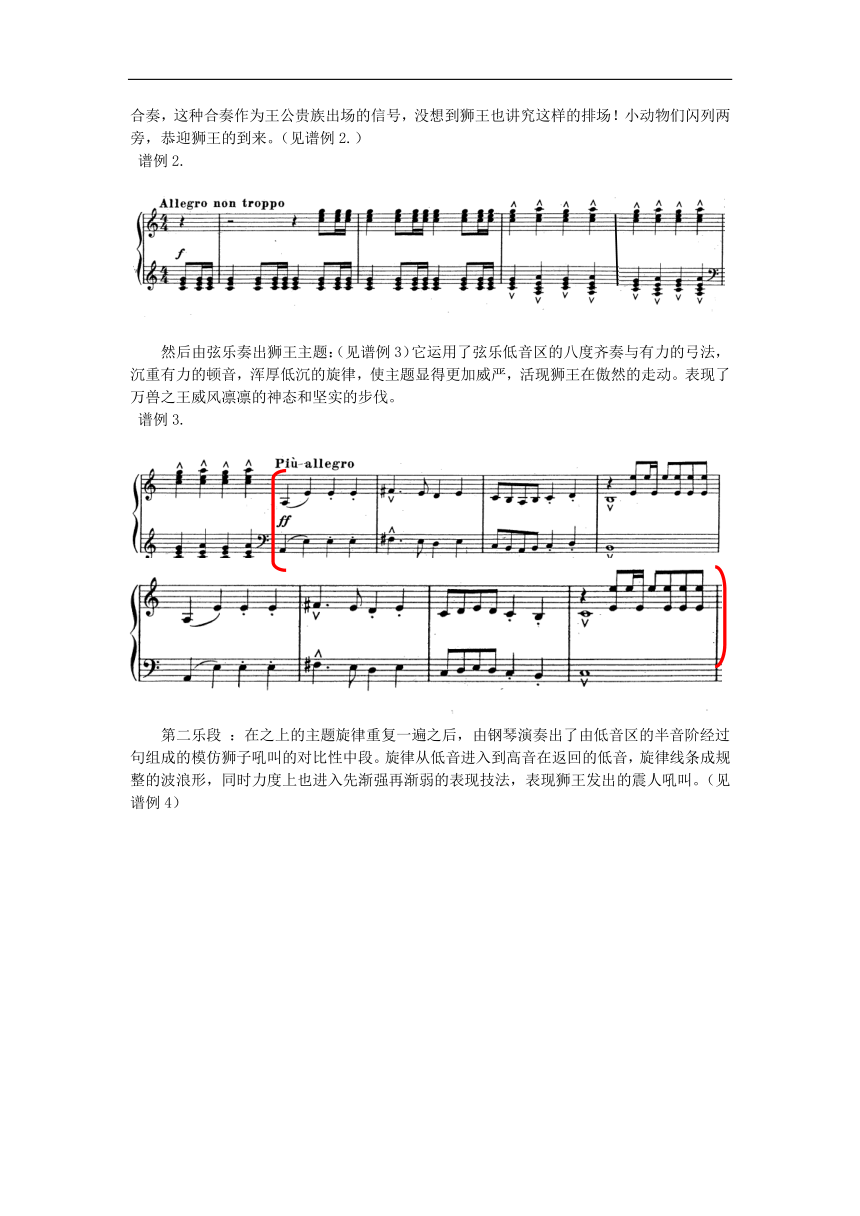

第一乐段:首先由钢琴奏出四小节强烈节奏音型的前奏,两架钢琴模仿的是军队的号角合奏,这种合奏作为王公贵族出场的信号,没想到狮王也讲究这样的排场!小动物们闪列两旁,恭迎狮王的到来。(见谱例2.)

谱例2.

然后由弦乐奏出狮王主题:(见谱例3)它运用了弦乐低音区的八度齐奏与有力的弓法,沉重有力的顿音,浑厚低沉的旋律,使主题显得更加威严,活现狮王在傲然的走动。表现了万兽之王威风凛凛的神态和坚实的步伐。

谱例3.

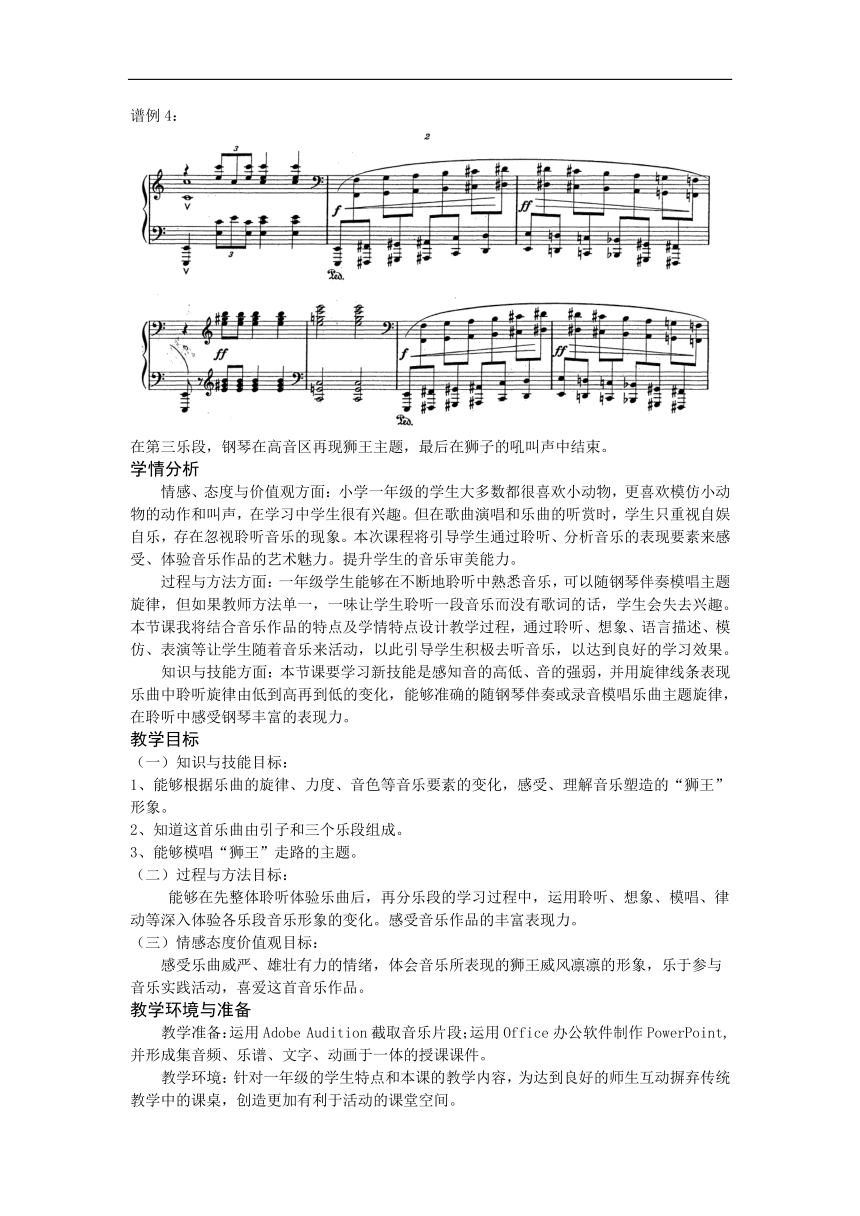

第二乐段 :在之上的主题旋律重复一遍之后,由钢琴演奏出了由低音区的半音阶经过句组成的模仿狮子吼叫的对比性中段。旋律从低音进入到高音在返回的低音,旋律线条成规整的波浪形,同时力度上也进入先渐强再渐弱的表现技法,表现狮王发出的震人吼叫。(见谱例4)

谱例4:

在第三乐段,钢琴在高音区再现狮王主题,最后在狮子的吼叫声中结束。

学情分析

情感、态度与价值观方面:小学一年级的学生大多数都很喜欢小动物,更喜欢模仿小动物的动作和叫声,在学习中学生很有兴趣。但在歌曲演唱和乐曲的听赏时,学生只重视自娱自乐,存在忽视聆听音乐的现象。本次课程将引导学生通过聆听、分析音乐的表现要素来感受、体验音乐作品的艺术魅力。提升学生的音乐审美能力。

过程与方法方面:一年级学生能够在不断地聆听中熟悉音乐,可以随钢琴伴奏模唱主题旋律,但如果教师方法单一,一味让学生聆听一段音乐而没有歌词的话,学生会失去兴趣。本节课我将结合音乐作品的特点及学情特点设计教学过程,通过聆听、想象、语言描述、模仿、表演等让学生随着音乐来活动,以此引导学生积极去听音乐,以达到良好的学习效果。

知识与技能方面:本节课要学习新技能是感知音的高低、音的强弱,并用旋律线条表现乐曲中聆听旋律由低到高再到低的变化,能够准确的随钢琴伴奏或录音模唱乐曲主题旋律,在聆听中感受钢琴丰富的表现力。

教学目标

(一)知识与技能目标:

1、能够根据乐曲的旋律、力度、音色等音乐要素的变化,感受、理解音乐塑造的“狮王”形象。

2、知道这首乐曲由引子和三个乐段组成。

3、能够模唱“狮王”走路的主题。

(二)过程与方法目标:

能够在先整体聆听体验乐曲后,再分乐段的学习过程中,运用聆听、想象、模唱、律动等深入体验各乐段音乐形象的变化。感受音乐作品的丰富表现力。

(三)情感态度价值观目标:

感受乐曲威严、雄壮有力的情绪,体会音乐所表现的狮王威风凛凛的形象,乐于参与音乐实践活动,喜爱这首音乐作品。

教学环境与准备

教学准备:运用Adobe Audition截取音乐片段;运用Office办公软件制作PowerPoint,并形成集音频、乐谱、文字、动画于一体的授课课件。

教学环境:针对一年级的学生特点和本课的教学内容,为达到良好的师生互动摒弃传统教学中的课桌,创造更加有利于活动的课堂空间。

教学过程

本节课的教学内容我采用导入课题---初步听赏全曲-----分乐段聆听乐曲-----完整聆听------拓展活动------小结来完成教学。具体教学过程如下:

(一)复习旧知,导入新课

阶段目标:激发学生兴趣,聆听引子音乐的情绪,引出课题,鼓励学生对所听到的音乐有独立的感受与见解。

1.聆听旧知 创设情景

在老师上课之前,收到一份邀请函,让我们一起看看写的什么内容(课件)呦,原来是邀请同学们参加“森林联欢会”,我们赶快到大森林去看看吧,这么多的朋友都来了,大家开心聊着天,有人问:“还有谁没来呀?”正说着就听到(放音乐),这是谁来了?学生选择。

2.聆听引子 揭示课题

朋友们一起非常高兴,突然……(播放《狮王进行曲》的引子部分)。

带给你怎样的感受?学生:发言恐怖、害怕

这会是什么动物呢?学生自由发言。揭示课题

(二)初步聆听全曲 整体感知音乐形象

阶段目标:对全曲有初步整体的感知,感受狮王威武、骄傲的形象。

听赏全曲感受狮王是什么样子的?(表情、神态、走路、吼叫这几方面去想象)

(三)分部分聆听乐曲 分析音乐形象

阶段目标:在片段聆听中感受主题音乐所表现的的狮王的威武的形象,通过聆听、画图形谱、演唱、表演、听辨音色中表现狮王形象。

设计说明:音乐表现要素对塑造音乐形象所起的作用,由表及里形成认识,加深音乐的审美体验。

1.1聆听主题旋律

1.初听主题,感受狮王

思考:狮王是走着出来的还是跑着

用动作表现狮王(提示:威武、沉稳。神态骄傲、昂首挺胸)

随着音乐做动作

狮王很厉害,走过的地方留下深深的脚印,随着音乐用手做狮子走路

2. 出示主题旋律谱,随教师伴奏用“bang”来演唱声音要低沉、威严。

(1)如果用声音表现狮王走路,用“la” 还是用“bang”,学生选择。

(2)追问:为什么要用“bang”,(更像狮王走路时的威武、有力)

(3)狮王还唱起了“狮王之歌”随伴奏唱一唱

3. 播放主题旋律,加入走路动作------边唱边做动作,起身下座位(提要求:不急,和旁人拉开距离)狮王坚定的步伐是落在每小节强拍上还是弱拍上合适呢?

并回答,我们唱的狮王之歌的音乐共出现几次。

4. 辨别旋律音色,认识弦乐组乐器

(1)能表现出狮王这么威武的音乐,你听出是用什么乐器演奏的吗?

(2)学生随意说。(出示弦乐的课件)

(3)介绍:弦乐组由小提琴、中提琴、低音提琴和大提琴组成。

(4)你看看他们有什么不同呢?(体型大小)

(5)听辨最具代表性的小提琴和大提琴音色。感受音高低的不同。弦乐都在低音区演奏,狮王的威风凛凛神态就展现在我们面前了。

1.2聆听狮子吼叫的音乐

阶段目标:通过选择旋律线条,来引导学生倾听钢琴从低音到高音的走向,来判断狮子的叫声,听辨此乐段的主要乐器音色,同时引导学生对音乐进行初步分析,培养学生的初步鉴赏能力。

1.狮王来到小动物们身边,它又做了什么?(听录音)

2.你能来模仿一下狮王的吼叫吗?

3.用线条分辨,哪种更像狮子的叫声

用钢琴引导学生(引导学生说出音的高低、强弱)

4. 再听,这种叫声出现几次

5.你听出它是用什么乐器演奏出来的?介绍钢琴

钢琴,一架钢琴不足以表现狮王发出的震人吼叫,而是两架钢琴同时演奏,表现出来。

1.3聆听第三部分音乐

阶段目标:提高学生的自主学习能力,通过前面的讲授,发挥学生的想象,自己去理解音乐,对比音乐,从而进一步的表现音乐。

初听,思考有2个问题:(这段音乐最先出现的有没有我们熟悉的音乐。(最后是以狮王的什么音乐作为结束的? 生回答,追问:是完全相同还是有所变化。

讲述初步乐段概念:A. A’,狮吼的音乐称作B。

思考:A和A’主奏乐器、音的高低有何不同。听部分音乐进行比较

(四)视听结合 感受音乐作品

阶段目标:完整聆听,对作品的音乐形象有整体把握

设计说明:从整体到部分再回到整体聆听的音乐学习过程,深化学生对音乐作品的情感体验。同时对学生的学习成果进行测评。

1.看影片,边听边看,安静的完整聆听全曲,在观看演奏家的表演中感受管弦乐所表现“狮王”的音乐形象。

2.随着音乐做动作。要求:听到狮子走路的音乐,走起来。听到狮吼的音乐就要停下来,做吼叫动作。

(五)拓展活动:

介绍作曲家圣桑,介绍《动物狂欢节》

(六)结束

请大家迈着狮王坚定的步伐随着主题音乐按顺序依次走出教室

教学反思

教师有目的、有计划地辅佐学生主动进行音乐表象的积累。在听赏“狮吼”的环节中,我开门见山地让学生模仿狮吼,结合自身的体验来谈声音的变化。在短短的5-7分钟的时间里,通过反复模仿、聆听与分析,使“狮吼”的旋律在学生们的头脑中一次又一次地巩固。学生最终达到聆听音乐准确用动作表现“狮吼”的转型。

在不断的螺旋形、上升态势的积累中,学生思维正协调、稳步的发展着,同时对于分析作品结构、感受作品情感、理解作品内涵等各项艺术鉴赏能力也在随之增强。

注重学生音乐思维的提升,如果说感受维系着音乐思维的协调发展,那么渗透就是思维可持续全面发展的铺路石。所谓“渗透”就是指——先前学习的知识、经验对以后学习或工作埋下伏笔。对于一年级的学生来说,曲式是一个从来没有接触过的概念,更不可能有单三部曲式意识。然而这个概念将在今后的学习呈现出越来越重要的作用。使用渗透能让学生如水到渠成般顺理成章地掌握知识与技能,从而提升学生的思维。在设计教学过程中,当学生牢记音乐主题后,我开始引导学生关注音色变化,推理出前后两个相似的乐段使用了两类不同的乐器来主奏。直至最后,学生能很快地反映出来乐器的演奏姿势,以形成音乐的曲式结构。这就是渗透在其中起到的重要的作用。

看似简单的一个个小的渗透,连点成线、连线成面地去做。学生就不仅仅会分析音在高低、强弱、快慢上的变化,还能依据这些变化来感受音乐形象的变化。让音乐课堂呈现出“建构”的美!

——小学一年级上册第一课教学设计与教学反思

应用创新点

本课教学以动物为主题,通过音乐本体(旋律、力度)生动形象的描绘了狮王那威风凛凛的神态和坚实的步伐,以及狮王的吼叫。本科我将用信息技术等手段辅助教学,利用“情境”教学,使音乐课“动”起来。打破传统音乐教学模式,利用现代信息技术手段集声、光、色、影于一体的优势,设计出具体、生动、形象的音乐情境,激发学生学习兴趣,使他们在轻松愉快中得到情感体验、获取知识。启发学生思维开发学生智力,提高音乐教学效率。

本课中我先创建了一个“森林联欢会”的情境,激发学生兴趣,通过参加动物的出场引出《狮王进行曲》,在引导学生通过聆听、想象、模仿、演唱、律动等探究活动,得以亲身体验乐曲,完成教学目标。我利用现代信息技术手段准确截取音乐,制作音乐片段再通过观看音乐会视频,方便学生更好的理解、表现音乐。

教材分析

一、整首作品进行分析

本节课的教学内容是选自义务教育教科书《音乐》第一册第二课,这一课安排了演唱歌曲《其多列》和聆听曲目《动物狂欢节》组曲里的《狮王》及管弦乐曲《彼得与狼》中的《小鸟》两手乐曲,旨在引导学生通过演唱和欣赏,感受和体验描绘小动物的音乐形象,通过模仿、演唱、聆听、探究、表演等形式来表现小动物动作和叫声,从而培养学生的想象力和表现力。

管弦乐组曲《动物狂欢节》以灵活的旋律、典雅的和声、华丽的管弦色彩而著称。其丰富的表情、栩栩如生的形象,充满着幽默谐趣,广为世界听众所喜爱。这首雅俗共赏的标题性音乐作品由13首带有标题的小曲及终曲组成。管弦乐曲《狮王进行曲》是法国作曲家圣桑《动物狂欢节》组曲里的第一首。

二、分乐段进行分析

引子部分:先由钢琴奏由弱渐强的和弦颤奏,并将音符实值增快一倍,最后引出钢琴急速的两部分反行音阶而结束。整个引子只有十二小节,其前四个小节为:见谱例1.

谱例1.

具体情节是描绘狮王威风凛凛的神态,以至使人感受出狮王还没有出现,但在弦乐组节奏逐渐密集,力度渐强的演奏中,让人感到狮王未到,但那威武压人的气势却让人紧张、胆怯。

第二部分,狮王进行曲。

第一乐段:首先由钢琴奏出四小节强烈节奏音型的前奏,两架钢琴模仿的是军队的号角合奏,这种合奏作为王公贵族出场的信号,没想到狮王也讲究这样的排场!小动物们闪列两旁,恭迎狮王的到来。(见谱例2.)

谱例2.

然后由弦乐奏出狮王主题:(见谱例3)它运用了弦乐低音区的八度齐奏与有力的弓法,沉重有力的顿音,浑厚低沉的旋律,使主题显得更加威严,活现狮王在傲然的走动。表现了万兽之王威风凛凛的神态和坚实的步伐。

谱例3.

第二乐段 :在之上的主题旋律重复一遍之后,由钢琴演奏出了由低音区的半音阶经过句组成的模仿狮子吼叫的对比性中段。旋律从低音进入到高音在返回的低音,旋律线条成规整的波浪形,同时力度上也进入先渐强再渐弱的表现技法,表现狮王发出的震人吼叫。(见谱例4)

谱例4:

在第三乐段,钢琴在高音区再现狮王主题,最后在狮子的吼叫声中结束。

学情分析

情感、态度与价值观方面:小学一年级的学生大多数都很喜欢小动物,更喜欢模仿小动物的动作和叫声,在学习中学生很有兴趣。但在歌曲演唱和乐曲的听赏时,学生只重视自娱自乐,存在忽视聆听音乐的现象。本次课程将引导学生通过聆听、分析音乐的表现要素来感受、体验音乐作品的艺术魅力。提升学生的音乐审美能力。

过程与方法方面:一年级学生能够在不断地聆听中熟悉音乐,可以随钢琴伴奏模唱主题旋律,但如果教师方法单一,一味让学生聆听一段音乐而没有歌词的话,学生会失去兴趣。本节课我将结合音乐作品的特点及学情特点设计教学过程,通过聆听、想象、语言描述、模仿、表演等让学生随着音乐来活动,以此引导学生积极去听音乐,以达到良好的学习效果。

知识与技能方面:本节课要学习新技能是感知音的高低、音的强弱,并用旋律线条表现乐曲中聆听旋律由低到高再到低的变化,能够准确的随钢琴伴奏或录音模唱乐曲主题旋律,在聆听中感受钢琴丰富的表现力。

教学目标

(一)知识与技能目标:

1、能够根据乐曲的旋律、力度、音色等音乐要素的变化,感受、理解音乐塑造的“狮王”形象。

2、知道这首乐曲由引子和三个乐段组成。

3、能够模唱“狮王”走路的主题。

(二)过程与方法目标:

能够在先整体聆听体验乐曲后,再分乐段的学习过程中,运用聆听、想象、模唱、律动等深入体验各乐段音乐形象的变化。感受音乐作品的丰富表现力。

(三)情感态度价值观目标:

感受乐曲威严、雄壮有力的情绪,体会音乐所表现的狮王威风凛凛的形象,乐于参与音乐实践活动,喜爱这首音乐作品。

教学环境与准备

教学准备:运用Adobe Audition截取音乐片段;运用Office办公软件制作PowerPoint,并形成集音频、乐谱、文字、动画于一体的授课课件。

教学环境:针对一年级的学生特点和本课的教学内容,为达到良好的师生互动摒弃传统教学中的课桌,创造更加有利于活动的课堂空间。

教学过程

本节课的教学内容我采用导入课题---初步听赏全曲-----分乐段聆听乐曲-----完整聆听------拓展活动------小结来完成教学。具体教学过程如下:

(一)复习旧知,导入新课

阶段目标:激发学生兴趣,聆听引子音乐的情绪,引出课题,鼓励学生对所听到的音乐有独立的感受与见解。

1.聆听旧知 创设情景

在老师上课之前,收到一份邀请函,让我们一起看看写的什么内容(课件)呦,原来是邀请同学们参加“森林联欢会”,我们赶快到大森林去看看吧,这么多的朋友都来了,大家开心聊着天,有人问:“还有谁没来呀?”正说着就听到(放音乐),这是谁来了?学生选择。

2.聆听引子 揭示课题

朋友们一起非常高兴,突然……(播放《狮王进行曲》的引子部分)。

带给你怎样的感受?学生:发言恐怖、害怕

这会是什么动物呢?学生自由发言。揭示课题

(二)初步聆听全曲 整体感知音乐形象

阶段目标:对全曲有初步整体的感知,感受狮王威武、骄傲的形象。

听赏全曲感受狮王是什么样子的?(表情、神态、走路、吼叫这几方面去想象)

(三)分部分聆听乐曲 分析音乐形象

阶段目标:在片段聆听中感受主题音乐所表现的的狮王的威武的形象,通过聆听、画图形谱、演唱、表演、听辨音色中表现狮王形象。

设计说明:音乐表现要素对塑造音乐形象所起的作用,由表及里形成认识,加深音乐的审美体验。

1.1聆听主题旋律

1.初听主题,感受狮王

思考:狮王是走着出来的还是跑着

用动作表现狮王(提示:威武、沉稳。神态骄傲、昂首挺胸)

随着音乐做动作

狮王很厉害,走过的地方留下深深的脚印,随着音乐用手做狮子走路

2. 出示主题旋律谱,随教师伴奏用“bang”来演唱声音要低沉、威严。

(1)如果用声音表现狮王走路,用“la” 还是用“bang”,学生选择。

(2)追问:为什么要用“bang”,(更像狮王走路时的威武、有力)

(3)狮王还唱起了“狮王之歌”随伴奏唱一唱

3. 播放主题旋律,加入走路动作------边唱边做动作,起身下座位(提要求:不急,和旁人拉开距离)狮王坚定的步伐是落在每小节强拍上还是弱拍上合适呢?

并回答,我们唱的狮王之歌的音乐共出现几次。

4. 辨别旋律音色,认识弦乐组乐器

(1)能表现出狮王这么威武的音乐,你听出是用什么乐器演奏的吗?

(2)学生随意说。(出示弦乐的课件)

(3)介绍:弦乐组由小提琴、中提琴、低音提琴和大提琴组成。

(4)你看看他们有什么不同呢?(体型大小)

(5)听辨最具代表性的小提琴和大提琴音色。感受音高低的不同。弦乐都在低音区演奏,狮王的威风凛凛神态就展现在我们面前了。

1.2聆听狮子吼叫的音乐

阶段目标:通过选择旋律线条,来引导学生倾听钢琴从低音到高音的走向,来判断狮子的叫声,听辨此乐段的主要乐器音色,同时引导学生对音乐进行初步分析,培养学生的初步鉴赏能力。

1.狮王来到小动物们身边,它又做了什么?(听录音)

2.你能来模仿一下狮王的吼叫吗?

3.用线条分辨,哪种更像狮子的叫声

用钢琴引导学生(引导学生说出音的高低、强弱)

4. 再听,这种叫声出现几次

5.你听出它是用什么乐器演奏出来的?介绍钢琴

钢琴,一架钢琴不足以表现狮王发出的震人吼叫,而是两架钢琴同时演奏,表现出来。

1.3聆听第三部分音乐

阶段目标:提高学生的自主学习能力,通过前面的讲授,发挥学生的想象,自己去理解音乐,对比音乐,从而进一步的表现音乐。

初听,思考有2个问题:(这段音乐最先出现的有没有我们熟悉的音乐。(最后是以狮王的什么音乐作为结束的? 生回答,追问:是完全相同还是有所变化。

讲述初步乐段概念:A. A’,狮吼的音乐称作B。

思考:A和A’主奏乐器、音的高低有何不同。听部分音乐进行比较

(四)视听结合 感受音乐作品

阶段目标:完整聆听,对作品的音乐形象有整体把握

设计说明:从整体到部分再回到整体聆听的音乐学习过程,深化学生对音乐作品的情感体验。同时对学生的学习成果进行测评。

1.看影片,边听边看,安静的完整聆听全曲,在观看演奏家的表演中感受管弦乐所表现“狮王”的音乐形象。

2.随着音乐做动作。要求:听到狮子走路的音乐,走起来。听到狮吼的音乐就要停下来,做吼叫动作。

(五)拓展活动:

介绍作曲家圣桑,介绍《动物狂欢节》

(六)结束

请大家迈着狮王坚定的步伐随着主题音乐按顺序依次走出教室

教学反思

教师有目的、有计划地辅佐学生主动进行音乐表象的积累。在听赏“狮吼”的环节中,我开门见山地让学生模仿狮吼,结合自身的体验来谈声音的变化。在短短的5-7分钟的时间里,通过反复模仿、聆听与分析,使“狮吼”的旋律在学生们的头脑中一次又一次地巩固。学生最终达到聆听音乐准确用动作表现“狮吼”的转型。

在不断的螺旋形、上升态势的积累中,学生思维正协调、稳步的发展着,同时对于分析作品结构、感受作品情感、理解作品内涵等各项艺术鉴赏能力也在随之增强。

注重学生音乐思维的提升,如果说感受维系着音乐思维的协调发展,那么渗透就是思维可持续全面发展的铺路石。所谓“渗透”就是指——先前学习的知识、经验对以后学习或工作埋下伏笔。对于一年级的学生来说,曲式是一个从来没有接触过的概念,更不可能有单三部曲式意识。然而这个概念将在今后的学习呈现出越来越重要的作用。使用渗透能让学生如水到渠成般顺理成章地掌握知识与技能,从而提升学生的思维。在设计教学过程中,当学生牢记音乐主题后,我开始引导学生关注音色变化,推理出前后两个相似的乐段使用了两类不同的乐器来主奏。直至最后,学生能很快地反映出来乐器的演奏姿势,以形成音乐的曲式结构。这就是渗透在其中起到的重要的作用。

看似简单的一个个小的渗透,连点成线、连线成面地去做。学生就不仅仅会分析音在高低、强弱、快慢上的变化,还能依据这些变化来感受音乐形象的变化。让音乐课堂呈现出“建构”的美!

同课章节目录

- 第一单元 有趣的声音世界

- 活动 寻找生活中的声音

- 唱歌 大雨和小雨

- 唱歌 布谷

- 知识 声音的强弱

- 唱歌 大鼓和小鼓

- 欣赏 青蛙音乐会

- 第二单元 我爱家乡我爱祖国

- 欣赏 中华人民共和国国歌

- 唱歌 国旗国旗真美丽

- 学乐器 响板和碰铃

- 欣赏 我爱北京天安门

- 唱歌 草原就是我的家

- 唱歌 我爱家乡我爱祖国

- 歌表演 娃哈哈

- 第三单元 我们都是好朋友

- 读童谣找朋友

- 唱歌 好朋友

- 欣赏 洋娃娃之梦

- 歌表演 两只小象

- 学乐器 三角铁和铃鼓

- 唱歌 各族小朋友在一起

- 集体舞 拍手唱歌笑呵呵

- 第四单元 音乐中的动物

- 唱歌 小青蛙找家

- 欣赏 野蜂飞舞

- 知识 声音的长短

- 欣赏 引子与狮王进行曲

- 欣赏 水族馆

- 唱歌 小蜻蜓

- 第五单元 动画城

- 活动 丰富多彩的动画人物

- 欣赏 一个师傅仨徒弟

- 学乐器 木鱼和双响筒

- 读童谣 唐僧骑马咚得咚

- 欣赏 快乐的小熊猫

- 情景剧 三只小猪

- 第六单元 迎新春

- 唱歌 新年好

- 唱歌 祝你圣诞快乐

- 学乐器 堂鼓和钹

- 唱歌 龙咚锵

- 欣赏 新春乐

- 欣赏 狮子舞绣球

- 我的音乐网页

- 编创 快乐的一天

- 选唱 火车开啦

- 选唱 彝家娃娃真幸福

- 选唱 小毛驴

- 选听 扑蝴蝶

- 选听 放鞭炮

- 选听 火车波尔卡