青岛版科学六年级下册第4课《我像谁》教案

图片预览

文档简介

4、我像谁

【教学内容】六年级下册第一单元第四课

【教学目标】

1.能用各种感官感知自然事物,并用语言或其他方式描述所观察到的事物的形态特征;会查阅书刊及其他信息源获取有关遗传和变异的信息资料。

2.通过研究遗传和变异现象,知道科学是不断发展的;愿意合作交流;珍爱生命。

3.知道生物的很多特征是可遗传的;了解遗传和变异也是生物的特征之一。

【教学重难点】

教学重点:了解什么是人体的遗传和变异现象,并知道遗传和变异是生物界普通存在的现象。

教学难点:引导学生全面细致地观察人体特征,进一步提高比较、分析和推理能力;在观察中培养学生认真求实,严谨细致的科学态度。

【教具、学具】

学生:家人照片(尺寸比较大的)、一面镜子、同一株植物的叶子、花或果实,一些小动物(如一块儿出生的小狗、小猫等)。

教师:准备一些相关资料,如图片、音像资料、课件等。

【教学过程】

一、创设情境,提出问题。

1.游戏——找父母。

课件出示照片:

师谈话:这里有三位同学和他们父母的照片,大家帮着三位同学找找他们的父母是谁?

学生观察讨论后回答。

引导:你是怎么知道的?

2.提出问题,导入新课。

鼓励学生提出感兴趣的问题:

(为什么他们是他的父母呢?我们都或多或少的像自己的父母,这究竟是什么原因呢?…)

导入:这节课我们就来研究这些问题。

板书课题:4、我像谁

二、小组学习、自主探究。

1.谈话:不少同学也带来了家人的照片,现在找一找自己与家人相似的特征及不同的特征。

2.活动要求:对着小镜子认真观察,把观察到的记录下来。

学生拿出课前准备好的镜子和家人的照片;教师分发记录单。

附:我的研究记录1

我与爸爸相似的特征 我与妈妈相似的特征

我的研究记录2

我与爸爸不同的特征 我与妈妈不同的特征

3、学生按要求进行活动:找一找自己的身体特征与家人的异同点。

教师巡视,指导观察、比较。

三、汇报交流、评价质疑。

组织学生交流汇报观察结果,教师适时引导进一步观察比较、分析概括。

预设1:可能会发现脸型、牙齿、眼睛、耳朵、头发、肤色、身高、胖瘦等方面像家人。

1.谈话:你有没有被别人说过像你的妈妈或者爸爸?

学生自由发言

2.引导:哪些地方像呢?把你刚才活动的结果给大家交流一下吧。

3.学生汇报:用投影展示研究记录表1

教师及时评价,鼓励观察细致认真的学生。鼓励会从形态特征进行比较、分析的同学。鼓励博学多才、视野宽阔的同学(能从其他方面进行比较的同学)。

4.引导进一步观察比较:现在小组间把照片混合一下,看能不能为同学找到父母?

学生二次观察活动。

交流汇报寻找结果:

师小结:同学们都能从“脸型、牙齿、眼睛、耳朵、头发、肤色、身高、胖瘦等方面”方面准确的找到要找的父母,真是善于观察的好学生。

5.引导:现在请各小组讨论一下根据这些现象,你能从中发现什么或得出什么。

学生讨论并汇报,可能会发现“模样”像父母。

6.质疑:是不是只有“模样”才像自己的父母呢?

学生讨论并汇报。(用实例——性格、脾气、习惯、血型等方面说明)

引导分析:自己的性格、脾气、习惯等等,也会相似与父母.

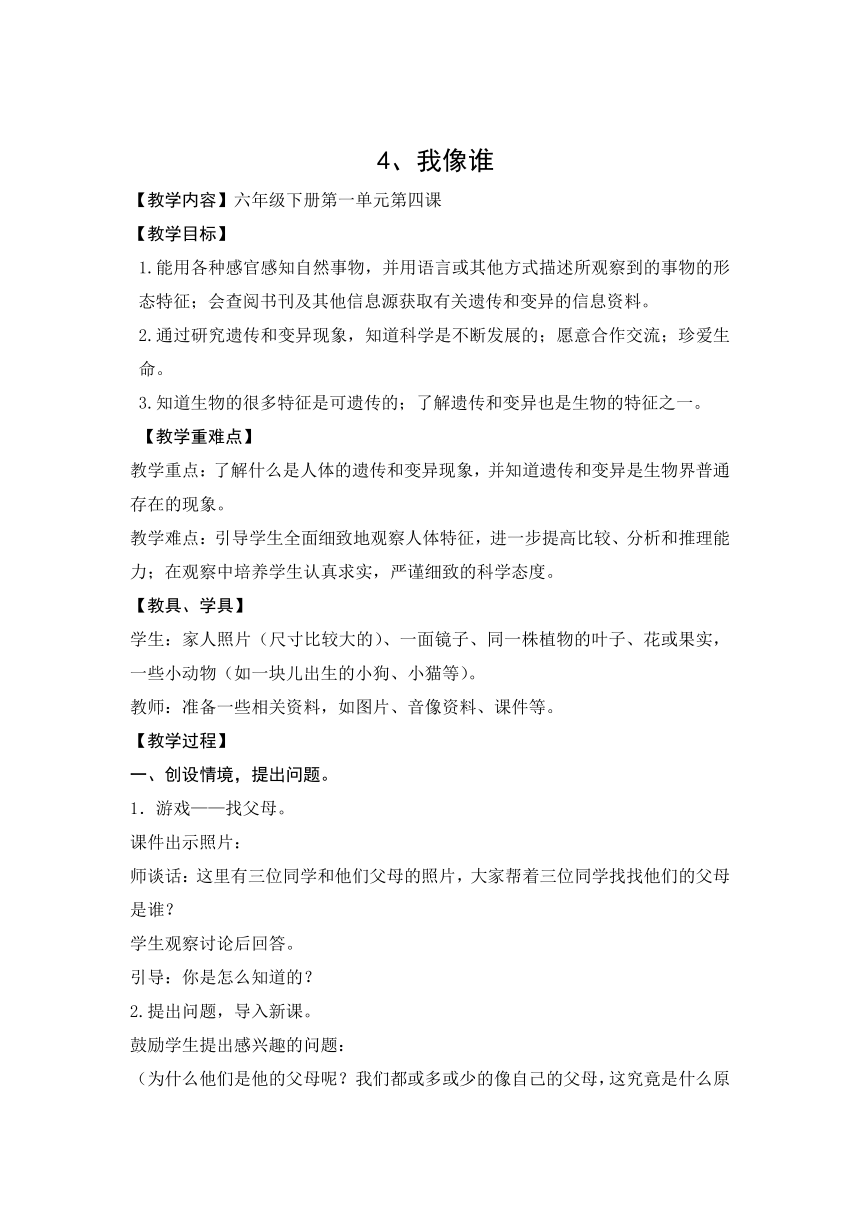

7.教师补充有关遗传特征的图片,激发观察兴趣(课件展示):

学生观察试验,看自己是否有以上这些特征?并且课下和家人对比一下,看他们是否也有类似的现象?

教师引导小结:以上各方面特征我们称为“形态特征”、和“生理特性”。 我们在“形态特征”、和“生理特性”或多或少的都有和家人相似的现象。

板书:形态特征

相同

生理特性

预设2:发现自己也有许多地方和家人不同。

谈话:通过刚才几个活动,我们知道一家人之间有很多相似之处,那是不是一家人就一模一样呢? 用以上的观察方法,快速比较一下。

1.学生投影展示汇报:研究记录表2

教师组织学生倾听并给予积极评价。

2.总结概括:

通过以上活动我们发现:自己与父母之间以及兄弟姐妹的个体之间存在形态特征和生理特性方面也存在许多差异。

板书:差异

3.质疑:

那动植物间有没有这种现象呢?

(1) 让学生再次观察比较:同一株植物的多个叶子异同点。

预设3:学生发现植物亲代与子代之间以及子代的个体之间也存在许多异同点。

(2)汇报交流。

引导分析归纳:从以上现象中你又得出什么结论?

(3)师生小结:同一株植物叶子之间也存在明显的相似特征但又不仅完全相同。

4.引导质疑推理: 小动物间有没有这种现象呢?

(1)课件出示一组小兔子的图片:

让学生认真观察,

提出问题:你又从中发现什么或得出什么结论?

预设4:发现动物亲代与子代之间以及子代的个体之间也存在许多异同点。

学生讨论并汇报:

(2)教师小结:通过刚才观察我们还发现动物亲代和子代之间之间也普遍存在存在相似现象但又不完全相同。

?四、总结概括、抽象提升。

1.通过本课的学习活动,谈谈你有哪些收获?

学生以小组为单位畅所欲言谈收获。

教师引导:从本课研究方法方面,科学知识掌握情况谈谈收获。

2.教师引导归纳总结,:

通过本节课的观察、比较、分析推理等活动我们发现:人、动物、植物即自然界的生物,将自身的形态特征或生理特性有传给后代的现象,这种现象在生物学上叫遗传。

生物的亲代与子代之间以及子代的个体之间在形态特征或生理特性上存在着差异,这种现象叫变异。

板书(同时课件展出):遗传

变异

3.补充提升:遗传和变异是生命最基本的特征之一。可以说,没有遗传,就没有物种的延续;有了变异,生命世界才能够像现在这样丰富多彩。

五、巩固应用、拓展提高。

我会分析:(课件展出)

以下谚语说明了什么现象?

.种瓜得瓜,种豆得豆;

.龙生龙,凤生凤,老鼠生来会打洞。

.一母生九子,连母十个样;

4.达尔文说过“ 世界上没有完全相同的两片叶子”。

学生讨论汇报。

教师强调:遗传和变异。

我会推理:(课件展出小狗的图片)

观察图中小猫的颜色和花纹,推测一下猫爸爸可能是什么样子?

学生推测。

教师对推理、想象能力突出的学生给以大力表扬。

我想调查:

遗传和变异太有趣了,课下调查一下人们在哪些方面利用遗传和变异服务于生活的?

有没有父母都带近视眼镜的同学?近视这个现象是变异吗?同学们课下进行调查吧。

(附:板书设计) 相同 — ——遗传

妈妈 形态特征

4、我像谁 家人 爸爸

… 生理特性

植物 差异—— ---变异

动物

【使用说明】

1.教学反思。

(1)游戏导入激发兴趣:

“良好的开头是成功的一半”。本课一开始我用“找父母”游戏活动切入主题,通过这个游戏,能很快的激发起学生的兴趣,使学生尽快地进入本课的学习状态。

(2)多个活动、层层认识、自然揭题:

通过对家人、植物、动物几个活动的连续观察,加深了学生对“遗传”和“变异”现象的印象,使学生了解“遗传和变异”是生物的特征之一,意识到到“遗传和变异”是生物界的普遍现象,从而使学生初步从宏观上感知生物界的“遗传与变异”现象。然后教师再对研究过程及时到位的给予引导总结,水到渠成、自然而然的得到:“遗传”和“变异” 的准确定义,这样学生就轻松、自然、牢固的掌握了这一抽象的知识。而不是机械的把这一理论知识灌输给学生。且在观察活动中体现了由扶到放的课堂教学,很好的培养了学生的观察能力、比较分析能力、归纳概括能力。

(3)、巩固环节,扎实有效。

“巩固应用、拓展提高”环节中我设计了“我会分析”“我会推理”“我爱调查”三个活动,巩固课堂探究的成果,加深对遗传与变异现象的认识,培养学生观察与比较、表达与交流的能力。引导学生把观察和思考、知识与生活结合起来。扎实有效的落实巩固了本课的教学重点。

2.使用建议。

(1)课前准备材料时,有条件的、又方便的话最好让学生带同胞小动物(连同妈妈)。例如小狗、小猫。这样在课堂上观察会大大激发学生兴趣,提高学习效率。

(2)观察自己与家人身体特征时,要注意课堂的开放性,不要局限自己的父母,也可让学生自由观察其他成员。研究记录内容也要开放,要充分发挥好学生的主动性和自主性。

(3)活动时要注意由扶到放。

在处理第一个活动:观察自己与家人身体特征异同时,教师要在观察方法、记录、分析归纳等方面加以引导。在后面的两个活动中要逐渐放手给学生,切不三个活动一样教学,管得过死,均等用时。要充分体现“教是为了不教”的教学原则。

3.需破解的问题。

本课重点教学目标之一就是获取有关遗传和变异的信息资料。实施途径:(1)课前、课后布置学生收集一些相关资料,如图片和文字、音像资料等;(2)教师在课堂中适时补充。可是在课堂上由于时间等原因,教师很难充分的加以拓展,难以满足学生强烈的求知欲;让课前、课后去完成,好多学生又缺乏主动性。总之,不能充分的落实这一目标。这一现象该如何处理?