人教版高中历史必修3 第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成 课件(共39张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版高中历史必修3 第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成 课件(共39张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-02-19 16:47:52 | ||

图片预览

文档简介

课件39张PPT。第一单元中国传统文化主流思想的演变单元线索:

主流思想是什么?它是怎样出现和形成的?

它怎样成为中国传统文化的主流思想?

成为主流思想后,它是如何演变的?1.认识春秋战国时期百家争鸣局面形成的原因及意义。

2.掌握孔子、孟子、荀子等思想家的主张以及儒家思想的形成及影响。“百家争鸣”和儒家思想的形成第1课一、“百家争鸣”局面的出现1.社会的巨大变革——思想活跃的根源春秋之中,弑君三十六,亡国五十二,诸侯奔走不得保其社稷者不可胜数。

——《史记 太史公自序》(一)战祸连年,百姓痛苦;(二)社会阶级渐渐消失;(三)生机现象贫富不均;(四)政治黑暗,百姓愁怨。

——胡适《中国哲学史大纲》经济:奴隶制经济崩溃,封建经济兴起。

政治:分封制瓦解,周王室衰微,诸侯纷争社会动荡。认识 :

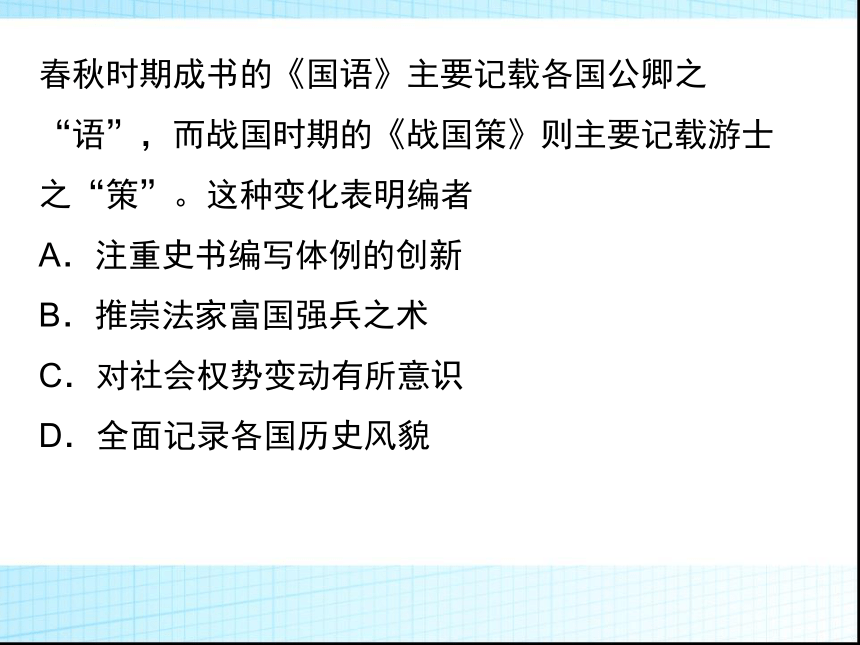

一定社会的思想文化是经济和政治的反映,是当时社会历史条件的产物。2.士的活跃和私人讲学的兴起阶级基础:士阶层在社会生活中活跃起来,受到各诸侯国统治者的重用。思想文化:打破了贵族垄断教育、学术的局面,从“学在官府”到“学在民间”。自由知识分子阶层3.“诸子百家”和“百家争鸣”诸子:各种不同学派的代表人物及其著作。百家:泛指,形容诸子之多。三教九流百家争鸣:诸子百家之间所展开的相互诘难批驳又彼此吸收融合的学术局面,向各国诸侯游说兜售自己的政治主张。寻求治国平天下之道4.“百家争鸣”的意义春秋时期成书的《国语》主要记载各国公卿之“语”,而战国时期的《战国策》则主要记载游士之“策”。这种变化表明编者

A.注重史书编写体例的创新

B.推崇法家富国强兵之术

C.对社会权势变动有所意识

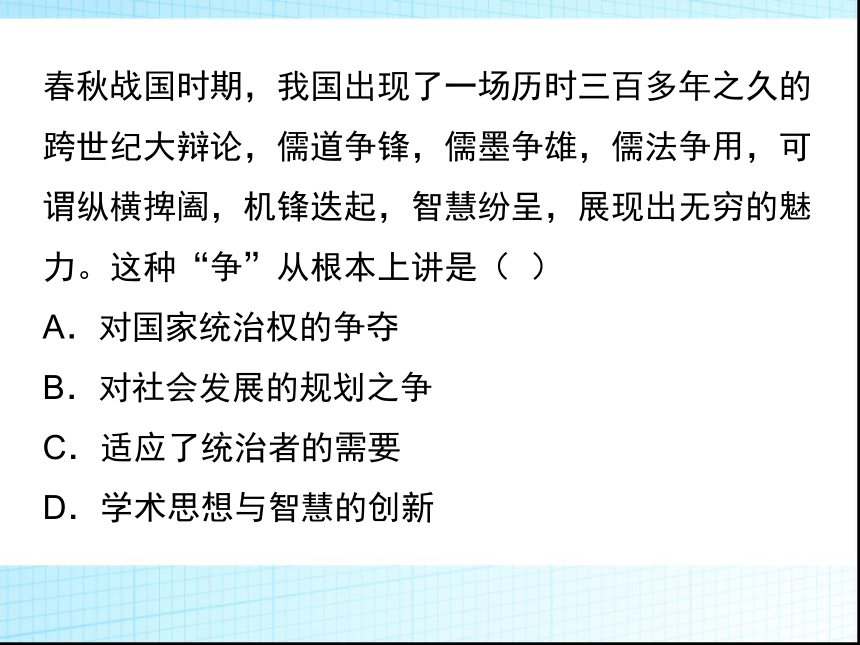

D.全面记录各国历史风貌春秋战国时期,我国出现了一场历时三百多年之久的跨世纪大辩论,儒道争锋,儒墨争雄,儒法争用,可谓纵横捭阖,机锋迭起,智慧纷呈,展现出无穷的魅力。这种“争”从根本上讲是(??)

A.对国家统治权的争夺

B.对社会发展的规划之争

C.适应了统治者的需要

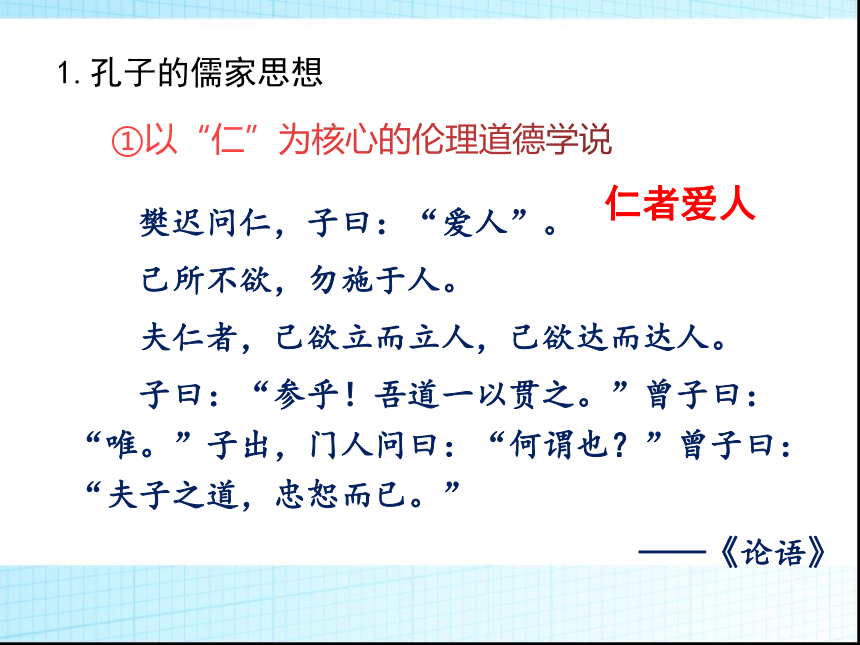

D.学术思想与智慧的创新 二、孔子和早期儒学1.孔子的儒家思想以“仁”为核心的伦理道德学说樊迟问仁,子曰:“爱人”。

己所不欲,勿施于人。

夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人。

子曰:“参乎!吾道一以贯之。”曾子曰:“唯。”子出,门人问曰:“何谓也?”曾子曰:“夫子之道,忠恕而已。”

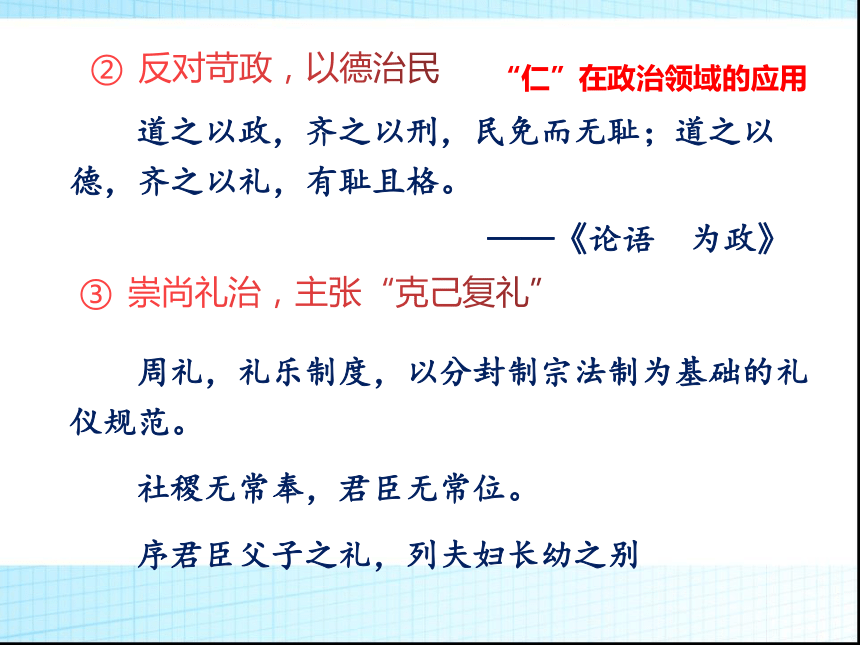

——《论语》仁者爱人反对苛政,以德治民道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格。

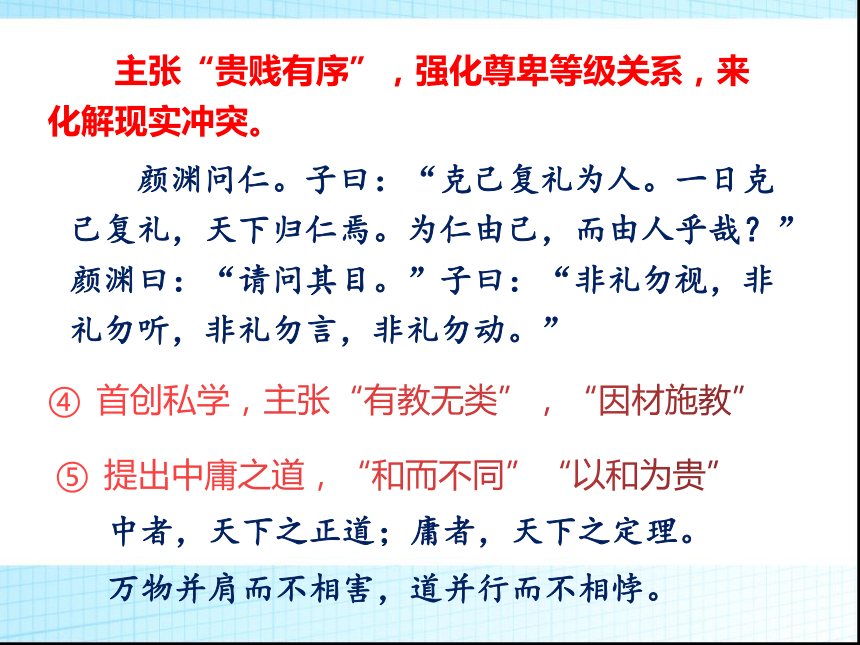

——《论语 为政》“仁”在政治领域的应用崇尚礼治,主张“克己复礼”周礼,礼乐制度,以分封制宗法制为基础的礼仪规范。社稷无常奉,君臣无常位。序君臣父子之礼,列夫妇长幼之别主张“贵贱有序”,强化尊卑等级关系,来化解现实冲突。颜渊问仁。子曰:“克己复礼为人。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目。”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”首创私学,主张“有教无类”,“因材施教”提出中庸之道,“和而不同”“以和为贵”中者,天下之正道;庸者,天下之定理。

万物并肩而不相害,道并行而不相悖。2.孟子的儒家思想性善论——仁政学说的理论基础恻隐之心,人皆有之;羞恶之心,人皆有之;恭敬之心,人皆有之;是非之心,人皆有之。恻隐之心,仁也;羞恶之心,义也;恭敬之心,礼也;是非之心,智也。仁义礼智非由外铄我也,我固有之也。恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。人之有是四端也,犹其有四体也。伦理观人之所不学而能者,其良能也;所不虑而知者,其良知也。仁政和“民贵君轻”论人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣。以不忍人之心,行不忍人之政,治天下可运之掌上。民为贵,社稷次之,君为轻。君之视臣如手足,则臣视君如腹心;君之视臣如犬马,则臣视君如国人;君之视臣如土芥,则臣视君如寇雠。 朴素民本思想“民本”与“民主”一样吗?3.荀子的儒家思想性恶论人之性恶,其善者伪也。礼乐教化礼治思想,礼法并用故,法不能独立,令不能自行。得其人则存,失其人则亡。法者,治之端也;君子者,治之原也。故,有君子,则法虽省,足以追矣;无君子,则法虽具,失先后之施,不能应事之变,足以乱矣。重视法治,更应重视人治“仁义”和“王道”王道即以仁义治天下或用仁义争取人心。霸道即武力压服刑法威慑。礼法兼施、王霸兼用民水君舟君者舟也,庶人者水也。水则载舟,水则覆舟。人定胜天制天命而用之探究: 为什么孔子开创的儒家学派在春秋战国直至秦朝不受统治者重视?苟有用我者,期月而已可也。三年有成。

如欲乎治天下,当今之世,舍我弃谁?不能适应当时结束割据、实现统一的需要中国历史上第一次思想解放运动时期,一些思想家提出:“人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何?”“爱人者,人恒爱之;敬人者,人恒敬之”“与人善言,暖于布帛;伤人之言,深于矛戟”。这反映出当时

A.国家出现了从分裂走向统一的历史趋向

B.封建土地所有制因井田制的崩溃而确立

C.人们渴望重建因诸侯割据而被破坏的社会秩序

D.思想家希望建立“小国寡民”的理想社会 自汉朝“独尊儒术”后,孟子本应和孔子一样倍受尊崇,但事实并非如此,孟子却好象被忽略了。原因是孟子的思想:

A.批判和否定君主专制

B.提出了“仁政”学说

C.不利于君主专制的加强

D.代表的是人民的利益 孔子讲“礼”,孟子重“义”,荀子也说:“先王恶其乱也,故制礼义以分之。”先秦儒家讲求“礼”“义”的主要目的是

A.规范社会秩序

B.强化中央集权

C.构建平等社会

D.缓和诸侯纷争三、道家思想1.老子以“道”为万物之本原道生一,一生二,二生三,三生万物。道可道,非常道;名可名,非常名。人法地,地法天,天法道,道法自然。“无为而治“和”小国寡民“是以圣人之治,虚其心,实其腹。弱其智,强其骨,常使民无知无欲。民之饥,以其上食税之多,是以饥;民之难治,以其上之有为,是以难治;民之轻死,以其上求生之厚,是以轻死。让人民保持纯洁质朴的本性,减少私欲杂念小国寡民。使有什伯之器而不用;使民重死而不远徙;虽有舟舆,无所乘之;虽有甲兵,无所陈之。使人复结绳而用之。至治之极。甘美食,美其服,安其居,乐其俗,邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死不相往来。 朴素辩证法思想天下皆知美之为美,恶已;皆知善,斯不善矣。有无之相生也,难易之相成也,长短之相刑也,高下之相盈也,音声之相和也,先后之相随,恒也。事物对立统一规律“齐物论”一切事物本质都是相同的,没有什么差别,也没有是非、美丑、善恶、贵贱之分。庄子认为万物都是浑然一体的,并且在不断向其对立面转化,因而没有区别。2.庄子“逍遥”死,无君于上,无臣于下。追求精神上的自由顺应自然适来,夫子时也;适去,夫子顺也。安时而处顺,哀乐不能入也。安于命运时势,天与人“不相胜”,必须顺从自然庄子的哲学,总而言之,只是一个出世主义。因为他虽然与世人往来,却不问世上的是非、善恶、得失、祸福、生死、喜怒、贫富……一切只是达观,一切只要“正而待之”,只要“依乎天理,因其固然”。他虽在人世,却和不在人世一样,眼光见地处处都要超出世俗之上,都要超出“形骸之外”。这便是出世主义。

---胡适 《中国哲学史大纲》 道家思想总结:

道家崇尚自然,有辩证法的因素和无神论的倾向。主张清静无为反对斗争;提倡道法自然,无所不容,自然无为,与自然和谐相处。由此可见,道家遵循规律,和谐处世。

道家思想中其实一直有“背反”式憧憬—其欲将社会各种制度全部推倒的冲动,只表明它对现实社会深怀绝望,而并不意味着真的就希望人类社会横遭毁灭。这反映了道家对国家统一安定的强烈渴望。四、韩非子的法家思想性恶论法家集大成者,纯粹的政治学说严家无悍虏,而慈母有败子,吾以此知威势之可以禁暴,而德厚之不足以止乱也。“法治”夫严刑者,民之所畏也;重罚者,民之所恶也。故圣人陈其所畏以禁其邪,设其所恶以妨其奸,是以国安而暴乱不起。

刑过不避大臣,赏善不遗匹夫。君不同于群臣、君臣不同道法,术,势韩非子是法家的集大成者。在他之前,法家分三派。一派以慎到为首,“势”,即权力与威势,最为重要。第二派以申不害为首,强调“术”,即政治权术。第三派以商鞅为首,强调“法”,即法律和规章制度。

韩非子认为这三者都必不可少。…明君如天,执法公正,这是“法”的作用。他驾驭人时,神出鬼没,令人无从捉摸,这是“术”。他拥有威严,令出如山,这是“势”。三者“不可一无,皆帝王之具也”。君主专制中央集权事在四方,要在中央;圣人执要,四方来效。

---《韩非子》五、墨家思想“兼爱”:不分彼此,无差别的博爱

“非攻”:反对侵略战争

“尚贤”:推荐有才的人,无论身份贵贱

“尚同”:上下一心为人民服务

“天志”:掌握自然规律

“明鬼”:行事谨慎,有鬼神监视

“非命”:通过努力奋斗掌握自己的命运

“非乐”:摆脱划分等级的礼乐束缚,废除奢靡繁琐

“节葬”:废除厚葬

“节用”:反对统治者铺张浪费《赤壁赋》中云:"盖将自其变者而观之,则天地曾不能一瞬;自其不变者而观之,则物与我皆无尽也".这一观点与下列思想家对应一致的是( )

A.无为而治

B.以法治国

C.兼爱非攻

D.民贵君轻春秋战国时期的百家争鸣所涉及内容非常广泛,其中在“死亡与鬼神观”上“墨家利用,儒家闪烁,道家则淡然”。下列主张属于道家的是(?? )??

A.“未能事人,焉能事鬼”

B.“施行不可以不慬,见有鬼神视之”

C.“死,无君于上,无臣于下”

D.“尽其道而死者,正命也”战国时期的思想家们多以通俗的小故事来阐明他们的核心思想。“郑人买履”和“守株待兔”的典故应出自

A.儒家???????????????????????????? B.道家????????????

C.墨家???????????????????????????? D.法家《墨子·尚贤》云:“以德就列,以官服事,以劳殿赏,量功而分禄。故官无常贵,而民无终贱,有能则举之,无能则下之,举公义,辟私怨。”这句话体现的思想是

A.兼爱非攻

B.以民为本

C.以德治国

D.公正至上《全球通史》在论述中国诸子百家思想主张时说:“他们认为贵族的存在已不合时宜,要用国家的军事力量予以清除;而人民群众则需被强迫从事生产劳动。他们把商人和学者看作可有可无或多余的人,因此不可宽容待之。”下列观点与文中“他们”同属一个派别的是

A.治之经,礼与刑

B.唯同乎天和者为然

C.圣人不期修古,不法常可

D.自贵且智者为政乎愚且贱者则治史学家认为构成史学的三要素是“史实”、“史论”、“史识”。下列对春秋战国时期诸子百家的叙述中属于“史论”的是

A.春秋战国时期,哲学流派纷呈,社会各阶层都对社会变革提出自己的主张

B.韩非子“法不阿贵”的思想在战国时期有利于打击奴隶主贵族特权

C.对诸子百家思想要本着“取其精华,去其糟粕”的原则实现其古为今用

D.孔子提出“仁者,爱人”、“己所不欲,勿施于人” “史实”即历史人物、事件等基本的历史事实;“史论”是对客观历史如史实、人物、历史现象的评论;“史识”是指对历史是非曲直的观察、鉴别和判断能力。阅读春秋战国时期,一些思想流派的言论:

材料一 道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格。

材料二 古者圣王之为政,列德而尚贤。

材料三 不尚贤,使民不争;……大道废,存仁义;……法令滋章,盗贼多有。故圣人云:“我无为而民自化,我好静而民自正,我无事而民自富,我无欲而民自朴。”

材料四 夫严刑者,民之所畏也;重罚者,民之所恶也。故圣人陈其所畏以禁其邪,设其所恶以防其奸,是以国安而暴乱不起。吾以是明仁义爱惠之不足,而严刑重罚之可以治国也。 ——引自《中国通史参考资料》

请回答:(1)以上言论都是围绕什么中心问题展开的?概括四段材料各自提出的核心主张。

(2)为什么在同一问题上,会出现各种不同的主张?

(3)上述各种主张中,哪一种在当时更能受到各国统治者的重视?结合当时的社会背景简要分析原因。

(4)上述各种主张中,哪一种对后世影响最大?原因是什么?春秋战国时期诸子百家的世界观、人生观,为塑造中华民族的性格奠定了基础。下列排列组合与儒家、墨家、道家、法家所崇尚的理想人格相对应的是( )

A. 英雄、侠客、隐士、君子

B. 英雄、隐士、侠客、君子

C. 君子、侠客、英雄、隐士

D. 君子、侠客、隐士、英雄秦汉以后,先秦诸子百家的命运开始分化:儒家成了中华文化的正统和主流;法家虽在舆论上不大受好评,但实际上主宰了两千年来专制朝廷的庙堂政治;道家则占据了民间社会的广阔天地,成为幽人隐士的精神家园;只有墨家,在刹那辉煌之后烟消云散。儒家思想是保守的,认为社会是退化的,最好的永远是最好的,而最好的时代已经过去。现在不如过去,未来不如现在,所以必须事事以古为法,至少也要保持现状。道家的思想是逃避的,把人生的富贵尊荣,看得都像天际的浮云,绝不追求,也不跟人竞争,如果有人竞争,他们就立刻退让,使对方在没有对象之下自行崩溃。墨家思想是宗教的,像一个苦行僧,无条件的为他人分忧,在人类未能全部快乐之前,他们不单独快乐。法家思想是一种统御术,认为崇古是一种罪恶,最好的时代不是过去,而是现在。只有君主严厉的实行法治,才能发挥国家的功能,完成秩序与和平。

---柏杨《中国人史纲》4.“百家争鸣”的意义1)是中国历史上第一次思想解放运动,为当时中国社会变革、转型提供了思想文化基础。2)奠定中国后世两千多年思想文化发展的基础,对社会发展起了巨大的推动作用。

如:儒家思想孕育了我国传统文化中的政治理想和道德准则;道家学说构成了两千多年传统思想的重要哲学基础;法家思想中的变革精神为历代进步思想家、政治家提供了改革图治的理论武器。3)彰显了古代中国的人文精神,不仅影响了中国历史的发展,对提高民族素质十分有益,而且传到了邻国以至西方,对世界文化的发展起到了巨大的推动作用,成为世界人民的宝贵遗产。尤其是孔子博大精深的文化品格和“和谐”思想,更是为世界人民所景仰和推崇。4)诸子百家思想在今天依然大放光彩。如:儒家的“仁政”—今天的“以德治国”;法家的法治思想今天的“依法治国”;孔子的教育思想一今天的全民教育、素质教育;墨家的兼爱、非攻今天的博爱、热爱和平、反对战争。5)逐步形成了中国的传统文化体系,形成了中国思想文化兼容并包和宽容开放的特点。

主流思想是什么?它是怎样出现和形成的?

它怎样成为中国传统文化的主流思想?

成为主流思想后,它是如何演变的?1.认识春秋战国时期百家争鸣局面形成的原因及意义。

2.掌握孔子、孟子、荀子等思想家的主张以及儒家思想的形成及影响。“百家争鸣”和儒家思想的形成第1课一、“百家争鸣”局面的出现1.社会的巨大变革——思想活跃的根源春秋之中,弑君三十六,亡国五十二,诸侯奔走不得保其社稷者不可胜数。

——《史记 太史公自序》(一)战祸连年,百姓痛苦;(二)社会阶级渐渐消失;(三)生机现象贫富不均;(四)政治黑暗,百姓愁怨。

——胡适《中国哲学史大纲》经济:奴隶制经济崩溃,封建经济兴起。

政治:分封制瓦解,周王室衰微,诸侯纷争社会动荡。认识 :

一定社会的思想文化是经济和政治的反映,是当时社会历史条件的产物。2.士的活跃和私人讲学的兴起阶级基础:士阶层在社会生活中活跃起来,受到各诸侯国统治者的重用。思想文化:打破了贵族垄断教育、学术的局面,从“学在官府”到“学在民间”。自由知识分子阶层3.“诸子百家”和“百家争鸣”诸子:各种不同学派的代表人物及其著作。百家:泛指,形容诸子之多。三教九流百家争鸣:诸子百家之间所展开的相互诘难批驳又彼此吸收融合的学术局面,向各国诸侯游说兜售自己的政治主张。寻求治国平天下之道4.“百家争鸣”的意义春秋时期成书的《国语》主要记载各国公卿之“语”,而战国时期的《战国策》则主要记载游士之“策”。这种变化表明编者

A.注重史书编写体例的创新

B.推崇法家富国强兵之术

C.对社会权势变动有所意识

D.全面记录各国历史风貌春秋战国时期,我国出现了一场历时三百多年之久的跨世纪大辩论,儒道争锋,儒墨争雄,儒法争用,可谓纵横捭阖,机锋迭起,智慧纷呈,展现出无穷的魅力。这种“争”从根本上讲是(??)

A.对国家统治权的争夺

B.对社会发展的规划之争

C.适应了统治者的需要

D.学术思想与智慧的创新 二、孔子和早期儒学1.孔子的儒家思想以“仁”为核心的伦理道德学说樊迟问仁,子曰:“爱人”。

己所不欲,勿施于人。

夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人。

子曰:“参乎!吾道一以贯之。”曾子曰:“唯。”子出,门人问曰:“何谓也?”曾子曰:“夫子之道,忠恕而已。”

——《论语》仁者爱人反对苛政,以德治民道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格。

——《论语 为政》“仁”在政治领域的应用崇尚礼治,主张“克己复礼”周礼,礼乐制度,以分封制宗法制为基础的礼仪规范。社稷无常奉,君臣无常位。序君臣父子之礼,列夫妇长幼之别主张“贵贱有序”,强化尊卑等级关系,来化解现实冲突。颜渊问仁。子曰:“克己复礼为人。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目。”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”首创私学,主张“有教无类”,“因材施教”提出中庸之道,“和而不同”“以和为贵”中者,天下之正道;庸者,天下之定理。

万物并肩而不相害,道并行而不相悖。2.孟子的儒家思想性善论——仁政学说的理论基础恻隐之心,人皆有之;羞恶之心,人皆有之;恭敬之心,人皆有之;是非之心,人皆有之。恻隐之心,仁也;羞恶之心,义也;恭敬之心,礼也;是非之心,智也。仁义礼智非由外铄我也,我固有之也。恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。人之有是四端也,犹其有四体也。伦理观人之所不学而能者,其良能也;所不虑而知者,其良知也。仁政和“民贵君轻”论人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣。以不忍人之心,行不忍人之政,治天下可运之掌上。民为贵,社稷次之,君为轻。君之视臣如手足,则臣视君如腹心;君之视臣如犬马,则臣视君如国人;君之视臣如土芥,则臣视君如寇雠。 朴素民本思想“民本”与“民主”一样吗?3.荀子的儒家思想性恶论人之性恶,其善者伪也。礼乐教化礼治思想,礼法并用故,法不能独立,令不能自行。得其人则存,失其人则亡。法者,治之端也;君子者,治之原也。故,有君子,则法虽省,足以追矣;无君子,则法虽具,失先后之施,不能应事之变,足以乱矣。重视法治,更应重视人治“仁义”和“王道”王道即以仁义治天下或用仁义争取人心。霸道即武力压服刑法威慑。礼法兼施、王霸兼用民水君舟君者舟也,庶人者水也。水则载舟,水则覆舟。人定胜天制天命而用之探究: 为什么孔子开创的儒家学派在春秋战国直至秦朝不受统治者重视?苟有用我者,期月而已可也。三年有成。

如欲乎治天下,当今之世,舍我弃谁?不能适应当时结束割据、实现统一的需要中国历史上第一次思想解放运动时期,一些思想家提出:“人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何?”“爱人者,人恒爱之;敬人者,人恒敬之”“与人善言,暖于布帛;伤人之言,深于矛戟”。这反映出当时

A.国家出现了从分裂走向统一的历史趋向

B.封建土地所有制因井田制的崩溃而确立

C.人们渴望重建因诸侯割据而被破坏的社会秩序

D.思想家希望建立“小国寡民”的理想社会 自汉朝“独尊儒术”后,孟子本应和孔子一样倍受尊崇,但事实并非如此,孟子却好象被忽略了。原因是孟子的思想:

A.批判和否定君主专制

B.提出了“仁政”学说

C.不利于君主专制的加强

D.代表的是人民的利益 孔子讲“礼”,孟子重“义”,荀子也说:“先王恶其乱也,故制礼义以分之。”先秦儒家讲求“礼”“义”的主要目的是

A.规范社会秩序

B.强化中央集权

C.构建平等社会

D.缓和诸侯纷争三、道家思想1.老子以“道”为万物之本原道生一,一生二,二生三,三生万物。道可道,非常道;名可名,非常名。人法地,地法天,天法道,道法自然。“无为而治“和”小国寡民“是以圣人之治,虚其心,实其腹。弱其智,强其骨,常使民无知无欲。民之饥,以其上食税之多,是以饥;民之难治,以其上之有为,是以难治;民之轻死,以其上求生之厚,是以轻死。让人民保持纯洁质朴的本性,减少私欲杂念小国寡民。使有什伯之器而不用;使民重死而不远徙;虽有舟舆,无所乘之;虽有甲兵,无所陈之。使人复结绳而用之。至治之极。甘美食,美其服,安其居,乐其俗,邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死不相往来。 朴素辩证法思想天下皆知美之为美,恶已;皆知善,斯不善矣。有无之相生也,难易之相成也,长短之相刑也,高下之相盈也,音声之相和也,先后之相随,恒也。事物对立统一规律“齐物论”一切事物本质都是相同的,没有什么差别,也没有是非、美丑、善恶、贵贱之分。庄子认为万物都是浑然一体的,并且在不断向其对立面转化,因而没有区别。2.庄子“逍遥”死,无君于上,无臣于下。追求精神上的自由顺应自然适来,夫子时也;适去,夫子顺也。安时而处顺,哀乐不能入也。安于命运时势,天与人“不相胜”,必须顺从自然庄子的哲学,总而言之,只是一个出世主义。因为他虽然与世人往来,却不问世上的是非、善恶、得失、祸福、生死、喜怒、贫富……一切只是达观,一切只要“正而待之”,只要“依乎天理,因其固然”。他虽在人世,却和不在人世一样,眼光见地处处都要超出世俗之上,都要超出“形骸之外”。这便是出世主义。

---胡适 《中国哲学史大纲》 道家思想总结:

道家崇尚自然,有辩证法的因素和无神论的倾向。主张清静无为反对斗争;提倡道法自然,无所不容,自然无为,与自然和谐相处。由此可见,道家遵循规律,和谐处世。

道家思想中其实一直有“背反”式憧憬—其欲将社会各种制度全部推倒的冲动,只表明它对现实社会深怀绝望,而并不意味着真的就希望人类社会横遭毁灭。这反映了道家对国家统一安定的强烈渴望。四、韩非子的法家思想性恶论法家集大成者,纯粹的政治学说严家无悍虏,而慈母有败子,吾以此知威势之可以禁暴,而德厚之不足以止乱也。“法治”夫严刑者,民之所畏也;重罚者,民之所恶也。故圣人陈其所畏以禁其邪,设其所恶以妨其奸,是以国安而暴乱不起。

刑过不避大臣,赏善不遗匹夫。君不同于群臣、君臣不同道法,术,势韩非子是法家的集大成者。在他之前,法家分三派。一派以慎到为首,“势”,即权力与威势,最为重要。第二派以申不害为首,强调“术”,即政治权术。第三派以商鞅为首,强调“法”,即法律和规章制度。

韩非子认为这三者都必不可少。…明君如天,执法公正,这是“法”的作用。他驾驭人时,神出鬼没,令人无从捉摸,这是“术”。他拥有威严,令出如山,这是“势”。三者“不可一无,皆帝王之具也”。君主专制中央集权事在四方,要在中央;圣人执要,四方来效。

---《韩非子》五、墨家思想“兼爱”:不分彼此,无差别的博爱

“非攻”:反对侵略战争

“尚贤”:推荐有才的人,无论身份贵贱

“尚同”:上下一心为人民服务

“天志”:掌握自然规律

“明鬼”:行事谨慎,有鬼神监视

“非命”:通过努力奋斗掌握自己的命运

“非乐”:摆脱划分等级的礼乐束缚,废除奢靡繁琐

“节葬”:废除厚葬

“节用”:反对统治者铺张浪费《赤壁赋》中云:"盖将自其变者而观之,则天地曾不能一瞬;自其不变者而观之,则物与我皆无尽也".这一观点与下列思想家对应一致的是( )

A.无为而治

B.以法治国

C.兼爱非攻

D.民贵君轻春秋战国时期的百家争鸣所涉及内容非常广泛,其中在“死亡与鬼神观”上“墨家利用,儒家闪烁,道家则淡然”。下列主张属于道家的是(?? )??

A.“未能事人,焉能事鬼”

B.“施行不可以不慬,见有鬼神视之”

C.“死,无君于上,无臣于下”

D.“尽其道而死者,正命也”战国时期的思想家们多以通俗的小故事来阐明他们的核心思想。“郑人买履”和“守株待兔”的典故应出自

A.儒家???????????????????????????? B.道家????????????

C.墨家???????????????????????????? D.法家《墨子·尚贤》云:“以德就列,以官服事,以劳殿赏,量功而分禄。故官无常贵,而民无终贱,有能则举之,无能则下之,举公义,辟私怨。”这句话体现的思想是

A.兼爱非攻

B.以民为本

C.以德治国

D.公正至上《全球通史》在论述中国诸子百家思想主张时说:“他们认为贵族的存在已不合时宜,要用国家的军事力量予以清除;而人民群众则需被强迫从事生产劳动。他们把商人和学者看作可有可无或多余的人,因此不可宽容待之。”下列观点与文中“他们”同属一个派别的是

A.治之经,礼与刑

B.唯同乎天和者为然

C.圣人不期修古,不法常可

D.自贵且智者为政乎愚且贱者则治史学家认为构成史学的三要素是“史实”、“史论”、“史识”。下列对春秋战国时期诸子百家的叙述中属于“史论”的是

A.春秋战国时期,哲学流派纷呈,社会各阶层都对社会变革提出自己的主张

B.韩非子“法不阿贵”的思想在战国时期有利于打击奴隶主贵族特权

C.对诸子百家思想要本着“取其精华,去其糟粕”的原则实现其古为今用

D.孔子提出“仁者,爱人”、“己所不欲,勿施于人” “史实”即历史人物、事件等基本的历史事实;“史论”是对客观历史如史实、人物、历史现象的评论;“史识”是指对历史是非曲直的观察、鉴别和判断能力。阅读春秋战国时期,一些思想流派的言论:

材料一 道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格。

材料二 古者圣王之为政,列德而尚贤。

材料三 不尚贤,使民不争;……大道废,存仁义;……法令滋章,盗贼多有。故圣人云:“我无为而民自化,我好静而民自正,我无事而民自富,我无欲而民自朴。”

材料四 夫严刑者,民之所畏也;重罚者,民之所恶也。故圣人陈其所畏以禁其邪,设其所恶以防其奸,是以国安而暴乱不起。吾以是明仁义爱惠之不足,而严刑重罚之可以治国也。 ——引自《中国通史参考资料》

请回答:(1)以上言论都是围绕什么中心问题展开的?概括四段材料各自提出的核心主张。

(2)为什么在同一问题上,会出现各种不同的主张?

(3)上述各种主张中,哪一种在当时更能受到各国统治者的重视?结合当时的社会背景简要分析原因。

(4)上述各种主张中,哪一种对后世影响最大?原因是什么?春秋战国时期诸子百家的世界观、人生观,为塑造中华民族的性格奠定了基础。下列排列组合与儒家、墨家、道家、法家所崇尚的理想人格相对应的是( )

A. 英雄、侠客、隐士、君子

B. 英雄、隐士、侠客、君子

C. 君子、侠客、英雄、隐士

D. 君子、侠客、隐士、英雄秦汉以后,先秦诸子百家的命运开始分化:儒家成了中华文化的正统和主流;法家虽在舆论上不大受好评,但实际上主宰了两千年来专制朝廷的庙堂政治;道家则占据了民间社会的广阔天地,成为幽人隐士的精神家园;只有墨家,在刹那辉煌之后烟消云散。儒家思想是保守的,认为社会是退化的,最好的永远是最好的,而最好的时代已经过去。现在不如过去,未来不如现在,所以必须事事以古为法,至少也要保持现状。道家的思想是逃避的,把人生的富贵尊荣,看得都像天际的浮云,绝不追求,也不跟人竞争,如果有人竞争,他们就立刻退让,使对方在没有对象之下自行崩溃。墨家思想是宗教的,像一个苦行僧,无条件的为他人分忧,在人类未能全部快乐之前,他们不单独快乐。法家思想是一种统御术,认为崇古是一种罪恶,最好的时代不是过去,而是现在。只有君主严厉的实行法治,才能发挥国家的功能,完成秩序与和平。

---柏杨《中国人史纲》4.“百家争鸣”的意义1)是中国历史上第一次思想解放运动,为当时中国社会变革、转型提供了思想文化基础。2)奠定中国后世两千多年思想文化发展的基础,对社会发展起了巨大的推动作用。

如:儒家思想孕育了我国传统文化中的政治理想和道德准则;道家学说构成了两千多年传统思想的重要哲学基础;法家思想中的变革精神为历代进步思想家、政治家提供了改革图治的理论武器。3)彰显了古代中国的人文精神,不仅影响了中国历史的发展,对提高民族素质十分有益,而且传到了邻国以至西方,对世界文化的发展起到了巨大的推动作用,成为世界人民的宝贵遗产。尤其是孔子博大精深的文化品格和“和谐”思想,更是为世界人民所景仰和推崇。4)诸子百家思想在今天依然大放光彩。如:儒家的“仁政”—今天的“以德治国”;法家的法治思想今天的“依法治国”;孔子的教育思想一今天的全民教育、素质教育;墨家的兼爱、非攻今天的博爱、热爱和平、反对战争。5)逐步形成了中国的传统文化体系,形成了中国思想文化兼容并包和宽容开放的特点。

同课章节目录

- 第一单元 中国传统文化主流思想的演变

- 第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成

- 第2课 “罢黜百家 独尊儒术”

- 第3课 宋明理学

- 第4课 明清之际活跃的儒家思想

- 第二单元 西方人文精神的起源及其发展

- 第5课 西方人文主义思想的起源

- 第6课 文艺复兴和宗教改革

- 第7课 启蒙运动

- 第三单元 古代中国的科学技术与文学艺术

- 第8课 古代中国的发明和发现

- 第9课 辉煌灿烂的文学

- 第10课 充满魅力的书画和戏曲艺术

- 第四单元 近代以来世界的科学发展历程

- 第11课 物理学的重大进展

- 第12课 探索生命起源之谜

- 第13课 从蒸汽机到互联网

- 第五单元 近代中国的思想解放潮流

- 第14课 从“师夷长技”到维新变法

- 第15课 三民主义的形成和发展

- 第16课 新文化运动与马克思主义的传播

- 第六单元 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 第17课 毛泽东思想

- 第18课 中国特色社会主义理论体系的形成与发展

- 第七单元 现代中国的科技、教育与文学艺术

- 第19课 中华人民共和国成立以来的重大科技成就

- 第20课 “百花齐放”“百家争鸣”

- 第21课 现代中国教育的发展

- 第八单元 19世纪以来的世界文学艺术

- 第22课 文学的繁荣

- 第23课 美术的辉煌

- 第24课 音乐与影视艺术