人教版高中历史必修3 第3课 宋明理学 课件(共32张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版高中历史必修3 第3课 宋明理学 课件(共32张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-02-19 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件32张PPT。第一单元中国传统文化主流思想的演变单元线索:

主流思想是什么?它是怎样出现和形成的?

它怎样成为中国传统文化的主流思想?

成为主流思想后,它是如何演变的?1.知道程朱理学和王阳明心学的内容及影响。

2.比较陆王心学与程朱理学的异同点。宋明理学第3课一、三教合一1.魏晋南北朝时期①儒学吸收佛教、道教的精神,有了新的发展。

②佛教吸收儒学精神,渐趋中国本土化。

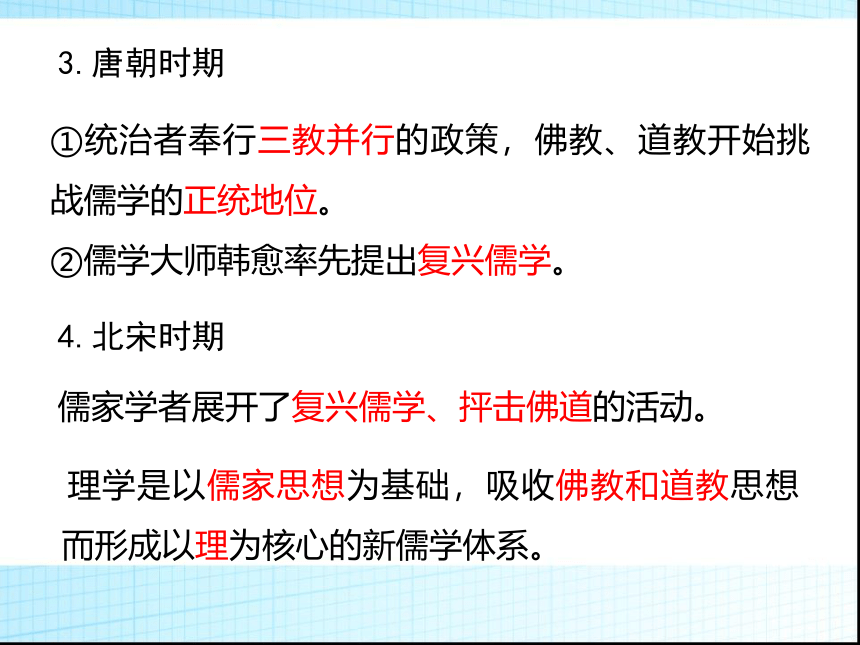

③道教也受到儒学影响,主张“贵儒”又“尊道”。2.隋朝时期儒学家提出“三教合归儒”的主张,又称“三教合一”。3.唐朝时期①统治者奉行三教并行的政策,佛教、道教开始挑战儒学的正统地位。

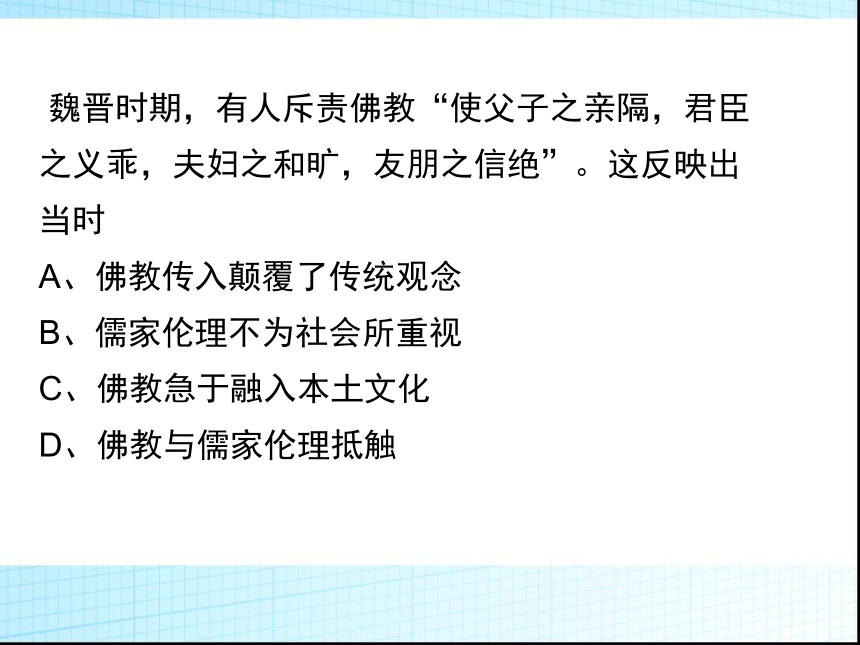

②儒学大师韩愈率先提出复兴儒学。4.北宋时期儒家学者展开了复兴儒学、抨击佛道的活动。 理学是以儒家思想为基础,吸收佛教和道教思想而形成以理为核心的新儒学体系。 魏晋时期,有人斥责佛教“使父子之亲隔,君臣之义乖,夫妇之和旷,友朋之信绝”。这反映出当时

A、佛教传入颠覆了传统观念

B、儒家伦理不为社会所重视

C、佛教急于融入本土文化

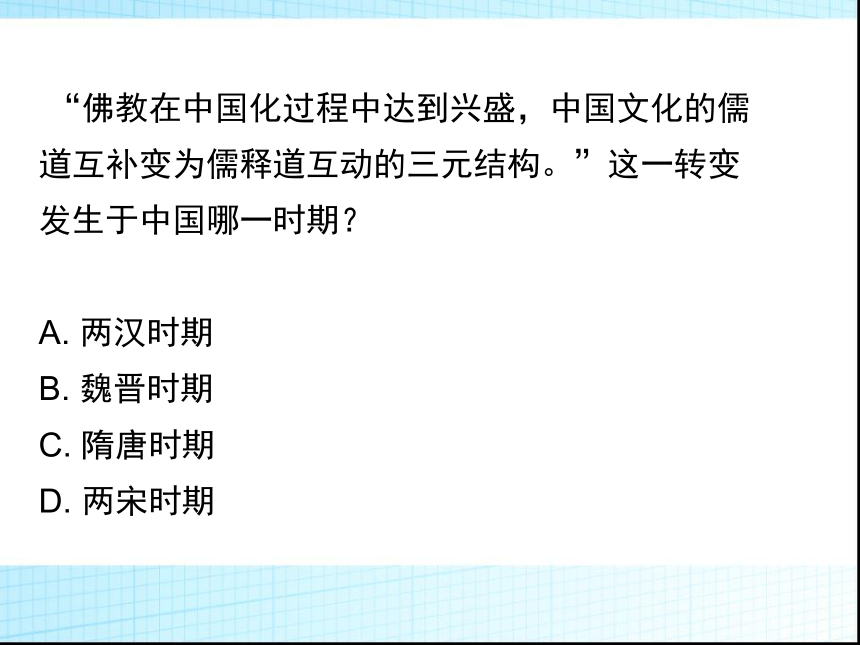

D、佛教与儒家伦理抵触 “佛教在中国化过程中达到兴盛,中国文化的儒道互补变为儒释道互动的三元结构。”这一转变发生于中国哪一时期?

A. 两汉时期

B. 魏晋时期

C. 隋唐时期

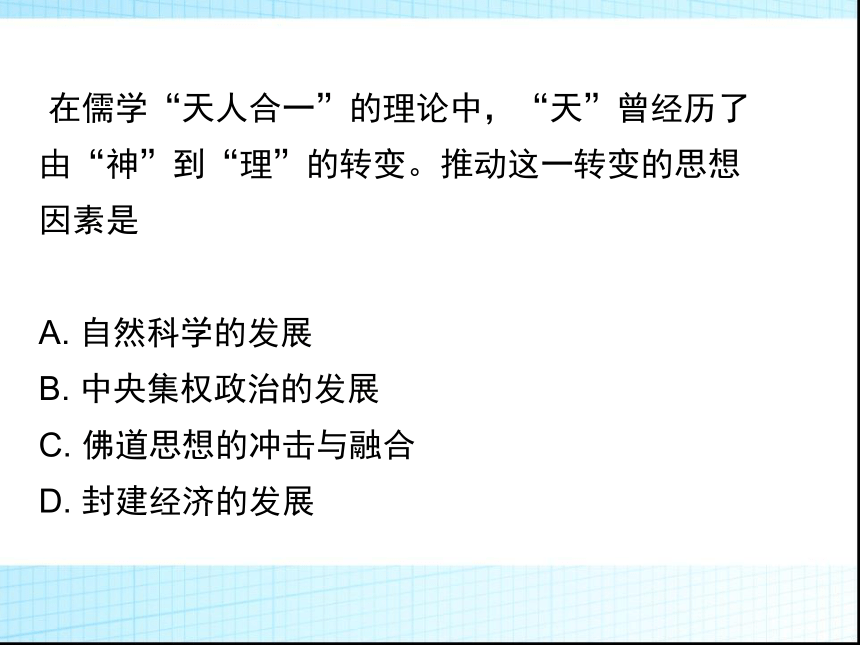

D. 两宋时期 在儒学“天人合一”的理论中,“天”曾经历了由“神”到“理”的转变。推动这一转变的思想因素是

A. 自然科学的发展

B. 中央集权政治的发展

C. 佛道思想的冲击与融合

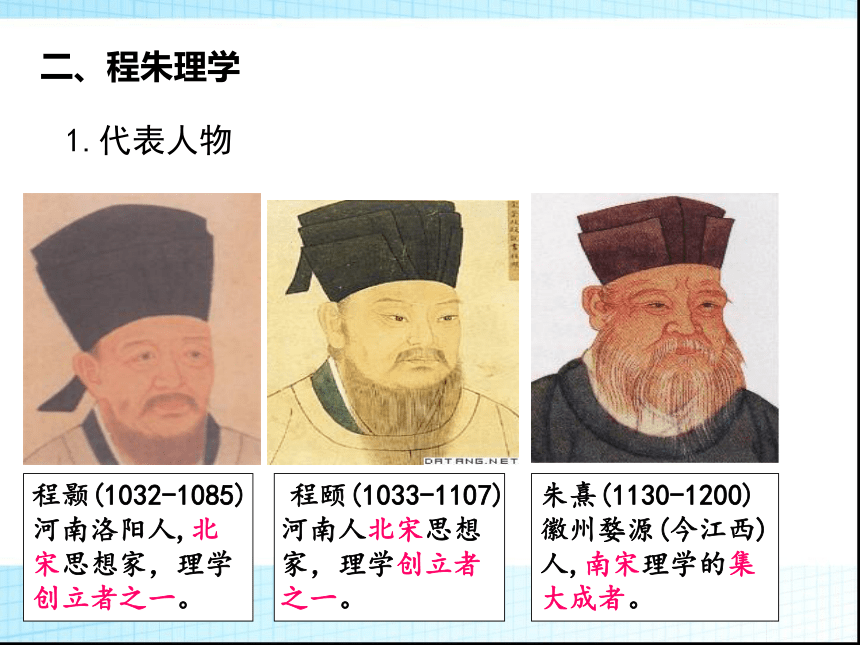

D. 封建经济的发展二、程朱理学1.代表人物程颢(1032-1085)河南洛阳人,北宋思想家,理学创立者之一。 程颐(1033-1107)河南人北宋思想家,理学创立者之一。朱熹(1130-1200)徽州婺源(今江西)人,南宋理学的集大成者。2.理学基本观点①核心思想(哲学观)天下之物,皆可以照理。有物必有则,一物统有一理。

万物皆只是一个天理。

宇宙之间一理而已。天得之而为天,地得之而为地,凡生于天地之间者,又各得之以为性。天理是宇宙万物的本原,先有理后有物。其实质是客观唯心主义,即认为世界统一于人的意识之外的绝对精神、上天的意志。伦理观把天理和伦理道德直接联系起来,认为天理就是“三纲五常”,是人性的最高境界,但被后天非分欲望所蒙蔽,因此强调“存天理,灭人欲”。(理)张之为三纲,其纪为五常。

“所谓天理,复是何物?仁、义、礼、智岂不是天理?君臣、父子、兄弟、夫妇、朋友岂不是天理?”

父子、君臣,天下之定理,无所逃于天地之间……为君尽君道,为臣尽臣道,过此则无理。“天理存则人欲亡,人欲胜则天理灭”。学习和修养的目的就是“遏人欲而存天理”。 问:“饮食之间,孰为天理,孰为人欲?”

曰:“饮食,天理也,山珍海味,人欲也。”

——《朱子语类》

实质:天理其实就是儒家的道德伦理和等级秩序,从哲学高度论证专制统治和君臣父子尊卑等级秩序的合理性。 今日格一件,明日格一件,积习既多,然后脱然自有贯通处。

一事不穷,则阙了一事道理;一物不格,则阙了一物道理。

格,至也;物,犹事也。穷致事物之理,欲其极处无不到也。“格物致知”的认识论(方法论)只有通过探究万物,才能掌握天下之理,达到对普遍天理的认识。并且“格物致知”的目的在于明道德之善,而不是求科学之真。3.影响1)适应统治需要,备受推崇,成为南宋以后长期居于统治地位的官方哲学;2)有力地维护了封建专制统治,但束缚了人们的思想,扼杀了人的自然需求;3)崇尚道理,注重节气利于塑造民族性格; “自宋以降,仗义死节之士远轶前古,论者以为程朱讲学之效。”4)《四书章句集注》(朱熹编),成为后世科举考试依据的教科书;5)影响海外:朱熹的学术思想还传及日本、朝鲜乃至欧洲。三、陆王心学---理学的分支1.代表人物陆九渊(1139-1193),号象山先生,南宋思想家,因不满程朱探究真理的繁琐方式,开创“心学”。王守仁(1472-1528),世称阳明先生,是心学的集大成者。

2.陆九渊(创立者)“心”既是理(哲学观)“心”是宇宙万物的本原,“心”既是理,认为天地万物都在心中。宇宙便是吾心,吾心既是真理。心皆是理,心即理也。反省内心(认识论)鹅湖之会,论及教人。元晦之意,欲令人泛观博览,而后归之约。二陆之意,欲先发明人之本心,而后使之博览。 (实质:主观唯心主义)3.王阳明(集大成者)背景明中期后,阶级矛盾日益尖锐,社会动荡不安,封建专制统治陷入危机。“心外无物”(哲学观)心外无物,心外无事,心外无理。

破山中贼易,破心中贼难。 朋友指着山岩中美丽的花树说,它们自生自长,与人心感觉并无关系,你认为呢?

王阳明说:你来看此花树,它才存在。你不来时,它并不存在。吾心之良知,即所谓天理也。致吾心良知之天理于事事物物,则事事物物皆得其理矣。认识论---“致良知”和“知行合一”良知即天理。

良知良能,愚夫愚妇与圣人同。

知是心的本体,心自然会知。见父自然知孝,见兄自然知弟,见孺子入井自然知恻隐,此便是良知。

人胸中各有个圣人,恢复良知即可成圣贤。“致良知”,通过内心反省,加强道德修养,克服私欲,恢复良知的本性。“知行合一”,知和行都产生于心,用良知来支配自己的行为实践。两者是同一活动的两个方面,不能缺一,知了要去行,不行不能算作真知。知之真切笃实处,即是行;行之明觉精察处,即是知。知行功夫,本不可离。它高举“良知”的牌坊,企图通过“恢复良知”获得“天理”,以此匡扶天下道义,挽救乱世危亡。 有一个叫杨茂的聋哑人听王守仁讲,人人都可以成为圣贤,就以写字问王守仁。王问:“你嘴巴不能说话,耳朵也听不到声音,那你的心能分得清是非吗?”杨答:分得清是非。王说:“只要你心中分得清是非,存在天理,你就是个聋哑型的圣贤啊。”这体现了“心即理”的思想。 王守仁的门人,夜间在房内捉得一贼。他对贼讲了一番良知的道理,贼大笑,问他:“请告诉我,我的良知在哪里?”当时是大热天,他叫贼脱光了上身的衣服,又说:“还太热了,为什么不把裤子也脱掉?”贼犹豫了,说:“这,好像不太好吧。”他向贼大喝:“这就是你的良知!”四、评价儒家强调入世,根本目标就是强国,个人的精力应该奉献给国家,强调人的社会责任和历史使命。

格物——致知——修身——齐家——平天下。李清照:“生当作人杰,死亦为鬼雄。”

文天祥:“人生自古谁无死,留取丹心照汗青。”

范仲淹:“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。”

顾炎武:“天下兴亡,匹夫有责。”

林则徐:“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之。”理学在今天…… 温家宝总理在哈佛大学演讲时,深情的引用了理学大师张载的一段话:“为天地立心,

为生民立命,

为往圣继绝学,

为万世开太平。”①和谐意识:强调人与自然、与家庭、与国家的和谐的意识;②忧患意识:鼓舞历代仁人志士胸怀天下,奋发进取,为理想不懈追求;③崇尚道德:重义轻利,强调自我约束,可以促进文明的进步;④实践意识:强调身体力行,强调自主自强的精神,对中国文化起了推动和促进作用。1.积极: 塑造中华民族的优秀品格 又问(程颐):“人或居孀贫穷无托者,可再嫁否?”(即某人又问程颐:有的妇女丈夫死后生活贫穷无依无靠,能否再嫁人?)

曰:“只是后世怕寒饿死,故有是说。然饿死事极小,失节事极大。” 翻开历史一查……满本都写着两个字是“吃人” 。

──鲁迅贞洁牌坊的背后是血泪 据统计,历史上的贞洁烈女,正史记载的在宋之前有59人,到了《宋史》中还不是很多,记载增至37人。但《元史》猛增至174人,《明史》更增至300余人,《清史稿》则更增至500余人! 三从四德:

“三从” :在家从父、出嫁从夫、夫死从子

“四德” :妇德、妇言、妇容、妇功“酷吏以法杀人,后儒以理杀人”

“人死于法,犹有怜之者;

死于理,其谁怜之?”

——清人戴震“祥林嫂主要就是被程朱理学所崇奉的旧礼教迫害死的。”

—— 华东师大文学研究所所长钱谷融《祥林嫂是怎么死的》2.消极:维护封建专制统治,压抑、扼杀人性①尊卑等级观念;

②重男轻女的观念;

③轻视自然科学的观念;

④轻视个体自由的观念;

⑤重礼轻法的观念等。对宋明理学应采取的态度:

批判、继承、改造;去粗存精,去伪存真。 一位大学者的诗∶“闻道西园春色深,急穿芒履去登临。千芭万蕊争红紫,谁识乾坤造化心。”他要从春意盎然中体会 “天地生物之心”,与该主张一致的是

A.人性本善

B.心即理也

C.格物致知

D.致良知,知行合一南宋著名的理学家朱熹为《大学》《中庸》《论语》《孟子》作注释,即《四书章句集注》.他编著此书的主要目的在于( )

A. 助人探究儒家义理

B. 弘扬“致良知”的学说

C. 促进儒佛道的融合

D. 压制心学的进一步发展 司马光主张女子可以读书,范仲淹曾把守寡的儿媳嫁于学生王陶为妻,程颐也把丧夫之后的外甥女再嫁他人,少女时代的李清照无所顾忌地饮酒和旅游,南宋孝宗更亲自出面为一个两度嫁夫的妇人主持葬礼。这些事件说明当时

A. 理学思想尚未占据统治地位

B. 封建统治秩序开始崩溃

C. 商品经济发展致使物欲泛滥

D. 理学思想遭到普遍抵制 宋代之前儒家经典主要是指“五经,”宋代以后“四书”的地位逐渐超过了“五经”。其原因主要在于

A. 社会主流思想演变

B. 政府选官的需要

C. 社会经济迅速发展

D. 八股取士的实施 南宋时期,社会上流行很多通俗教育渎本,如《小学集注》《劝孝文》《劝学文》《谕俗文》等,以劝导民众遵循长幼有序、男女有别和恪守本分等生活理念。这说明当时

A. 理学逐渐普及到社会各层面

B. 学校成为理学传播的主渠道

C. 社会上存在长幼失序的乱象

D. 广大民众被迫遵守纲常名教 在与陆九渊进行了一场为时三天的辩论后,朱熹诗曰:“地势无南北,水流有西东。欲识分时异,应知合处同。”这表明朱熹认为他的理学与陆九渊的心学( )

A.南辕北辙

B.大同小异

C.水火不容

D.大异小同 万历十二年(1584年),王阳明被朝廷认可为正宗,强调自我、摒弃权威的心学从此取代程朱理学,成为社会思想的主流。这一变化客观上(? )

A. 与专制皇权的强化相伴随?? ? ? ? ? ?

B. 削弱了儒学的正统地位??

C. 与新兴的市民意识相合拍?? ? ? ? ? ?

D. 推动了伦理价值观的转向

主流思想是什么?它是怎样出现和形成的?

它怎样成为中国传统文化的主流思想?

成为主流思想后,它是如何演变的?1.知道程朱理学和王阳明心学的内容及影响。

2.比较陆王心学与程朱理学的异同点。宋明理学第3课一、三教合一1.魏晋南北朝时期①儒学吸收佛教、道教的精神,有了新的发展。

②佛教吸收儒学精神,渐趋中国本土化。

③道教也受到儒学影响,主张“贵儒”又“尊道”。2.隋朝时期儒学家提出“三教合归儒”的主张,又称“三教合一”。3.唐朝时期①统治者奉行三教并行的政策,佛教、道教开始挑战儒学的正统地位。

②儒学大师韩愈率先提出复兴儒学。4.北宋时期儒家学者展开了复兴儒学、抨击佛道的活动。 理学是以儒家思想为基础,吸收佛教和道教思想而形成以理为核心的新儒学体系。 魏晋时期,有人斥责佛教“使父子之亲隔,君臣之义乖,夫妇之和旷,友朋之信绝”。这反映出当时

A、佛教传入颠覆了传统观念

B、儒家伦理不为社会所重视

C、佛教急于融入本土文化

D、佛教与儒家伦理抵触 “佛教在中国化过程中达到兴盛,中国文化的儒道互补变为儒释道互动的三元结构。”这一转变发生于中国哪一时期?

A. 两汉时期

B. 魏晋时期

C. 隋唐时期

D. 两宋时期 在儒学“天人合一”的理论中,“天”曾经历了由“神”到“理”的转变。推动这一转变的思想因素是

A. 自然科学的发展

B. 中央集权政治的发展

C. 佛道思想的冲击与融合

D. 封建经济的发展二、程朱理学1.代表人物程颢(1032-1085)河南洛阳人,北宋思想家,理学创立者之一。 程颐(1033-1107)河南人北宋思想家,理学创立者之一。朱熹(1130-1200)徽州婺源(今江西)人,南宋理学的集大成者。2.理学基本观点①核心思想(哲学观)天下之物,皆可以照理。有物必有则,一物统有一理。

万物皆只是一个天理。

宇宙之间一理而已。天得之而为天,地得之而为地,凡生于天地之间者,又各得之以为性。天理是宇宙万物的本原,先有理后有物。其实质是客观唯心主义,即认为世界统一于人的意识之外的绝对精神、上天的意志。伦理观把天理和伦理道德直接联系起来,认为天理就是“三纲五常”,是人性的最高境界,但被后天非分欲望所蒙蔽,因此强调“存天理,灭人欲”。(理)张之为三纲,其纪为五常。

“所谓天理,复是何物?仁、义、礼、智岂不是天理?君臣、父子、兄弟、夫妇、朋友岂不是天理?”

父子、君臣,天下之定理,无所逃于天地之间……为君尽君道,为臣尽臣道,过此则无理。“天理存则人欲亡,人欲胜则天理灭”。学习和修养的目的就是“遏人欲而存天理”。 问:“饮食之间,孰为天理,孰为人欲?”

曰:“饮食,天理也,山珍海味,人欲也。”

——《朱子语类》

实质:天理其实就是儒家的道德伦理和等级秩序,从哲学高度论证专制统治和君臣父子尊卑等级秩序的合理性。 今日格一件,明日格一件,积习既多,然后脱然自有贯通处。

一事不穷,则阙了一事道理;一物不格,则阙了一物道理。

格,至也;物,犹事也。穷致事物之理,欲其极处无不到也。“格物致知”的认识论(方法论)只有通过探究万物,才能掌握天下之理,达到对普遍天理的认识。并且“格物致知”的目的在于明道德之善,而不是求科学之真。3.影响1)适应统治需要,备受推崇,成为南宋以后长期居于统治地位的官方哲学;2)有力地维护了封建专制统治,但束缚了人们的思想,扼杀了人的自然需求;3)崇尚道理,注重节气利于塑造民族性格; “自宋以降,仗义死节之士远轶前古,论者以为程朱讲学之效。”4)《四书章句集注》(朱熹编),成为后世科举考试依据的教科书;5)影响海外:朱熹的学术思想还传及日本、朝鲜乃至欧洲。三、陆王心学---理学的分支1.代表人物陆九渊(1139-1193),号象山先生,南宋思想家,因不满程朱探究真理的繁琐方式,开创“心学”。王守仁(1472-1528),世称阳明先生,是心学的集大成者。

2.陆九渊(创立者)“心”既是理(哲学观)“心”是宇宙万物的本原,“心”既是理,认为天地万物都在心中。宇宙便是吾心,吾心既是真理。心皆是理,心即理也。反省内心(认识论)鹅湖之会,论及教人。元晦之意,欲令人泛观博览,而后归之约。二陆之意,欲先发明人之本心,而后使之博览。 (实质:主观唯心主义)3.王阳明(集大成者)背景明中期后,阶级矛盾日益尖锐,社会动荡不安,封建专制统治陷入危机。“心外无物”(哲学观)心外无物,心外无事,心外无理。

破山中贼易,破心中贼难。 朋友指着山岩中美丽的花树说,它们自生自长,与人心感觉并无关系,你认为呢?

王阳明说:你来看此花树,它才存在。你不来时,它并不存在。吾心之良知,即所谓天理也。致吾心良知之天理于事事物物,则事事物物皆得其理矣。认识论---“致良知”和“知行合一”良知即天理。

良知良能,愚夫愚妇与圣人同。

知是心的本体,心自然会知。见父自然知孝,见兄自然知弟,见孺子入井自然知恻隐,此便是良知。

人胸中各有个圣人,恢复良知即可成圣贤。“致良知”,通过内心反省,加强道德修养,克服私欲,恢复良知的本性。“知行合一”,知和行都产生于心,用良知来支配自己的行为实践。两者是同一活动的两个方面,不能缺一,知了要去行,不行不能算作真知。知之真切笃实处,即是行;行之明觉精察处,即是知。知行功夫,本不可离。它高举“良知”的牌坊,企图通过“恢复良知”获得“天理”,以此匡扶天下道义,挽救乱世危亡。 有一个叫杨茂的聋哑人听王守仁讲,人人都可以成为圣贤,就以写字问王守仁。王问:“你嘴巴不能说话,耳朵也听不到声音,那你的心能分得清是非吗?”杨答:分得清是非。王说:“只要你心中分得清是非,存在天理,你就是个聋哑型的圣贤啊。”这体现了“心即理”的思想。 王守仁的门人,夜间在房内捉得一贼。他对贼讲了一番良知的道理,贼大笑,问他:“请告诉我,我的良知在哪里?”当时是大热天,他叫贼脱光了上身的衣服,又说:“还太热了,为什么不把裤子也脱掉?”贼犹豫了,说:“这,好像不太好吧。”他向贼大喝:“这就是你的良知!”四、评价儒家强调入世,根本目标就是强国,个人的精力应该奉献给国家,强调人的社会责任和历史使命。

格物——致知——修身——齐家——平天下。李清照:“生当作人杰,死亦为鬼雄。”

文天祥:“人生自古谁无死,留取丹心照汗青。”

范仲淹:“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。”

顾炎武:“天下兴亡,匹夫有责。”

林则徐:“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之。”理学在今天…… 温家宝总理在哈佛大学演讲时,深情的引用了理学大师张载的一段话:“为天地立心,

为生民立命,

为往圣继绝学,

为万世开太平。”①和谐意识:强调人与自然、与家庭、与国家的和谐的意识;②忧患意识:鼓舞历代仁人志士胸怀天下,奋发进取,为理想不懈追求;③崇尚道德:重义轻利,强调自我约束,可以促进文明的进步;④实践意识:强调身体力行,强调自主自强的精神,对中国文化起了推动和促进作用。1.积极: 塑造中华民族的优秀品格 又问(程颐):“人或居孀贫穷无托者,可再嫁否?”(即某人又问程颐:有的妇女丈夫死后生活贫穷无依无靠,能否再嫁人?)

曰:“只是后世怕寒饿死,故有是说。然饿死事极小,失节事极大。” 翻开历史一查……满本都写着两个字是“吃人” 。

──鲁迅贞洁牌坊的背后是血泪 据统计,历史上的贞洁烈女,正史记载的在宋之前有59人,到了《宋史》中还不是很多,记载增至37人。但《元史》猛增至174人,《明史》更增至300余人,《清史稿》则更增至500余人! 三从四德:

“三从” :在家从父、出嫁从夫、夫死从子

“四德” :妇德、妇言、妇容、妇功“酷吏以法杀人,后儒以理杀人”

“人死于法,犹有怜之者;

死于理,其谁怜之?”

——清人戴震“祥林嫂主要就是被程朱理学所崇奉的旧礼教迫害死的。”

—— 华东师大文学研究所所长钱谷融《祥林嫂是怎么死的》2.消极:维护封建专制统治,压抑、扼杀人性①尊卑等级观念;

②重男轻女的观念;

③轻视自然科学的观念;

④轻视个体自由的观念;

⑤重礼轻法的观念等。对宋明理学应采取的态度:

批判、继承、改造;去粗存精,去伪存真。 一位大学者的诗∶“闻道西园春色深,急穿芒履去登临。千芭万蕊争红紫,谁识乾坤造化心。”他要从春意盎然中体会 “天地生物之心”,与该主张一致的是

A.人性本善

B.心即理也

C.格物致知

D.致良知,知行合一南宋著名的理学家朱熹为《大学》《中庸》《论语》《孟子》作注释,即《四书章句集注》.他编著此书的主要目的在于( )

A. 助人探究儒家义理

B. 弘扬“致良知”的学说

C. 促进儒佛道的融合

D. 压制心学的进一步发展 司马光主张女子可以读书,范仲淹曾把守寡的儿媳嫁于学生王陶为妻,程颐也把丧夫之后的外甥女再嫁他人,少女时代的李清照无所顾忌地饮酒和旅游,南宋孝宗更亲自出面为一个两度嫁夫的妇人主持葬礼。这些事件说明当时

A. 理学思想尚未占据统治地位

B. 封建统治秩序开始崩溃

C. 商品经济发展致使物欲泛滥

D. 理学思想遭到普遍抵制 宋代之前儒家经典主要是指“五经,”宋代以后“四书”的地位逐渐超过了“五经”。其原因主要在于

A. 社会主流思想演变

B. 政府选官的需要

C. 社会经济迅速发展

D. 八股取士的实施 南宋时期,社会上流行很多通俗教育渎本,如《小学集注》《劝孝文》《劝学文》《谕俗文》等,以劝导民众遵循长幼有序、男女有别和恪守本分等生活理念。这说明当时

A. 理学逐渐普及到社会各层面

B. 学校成为理学传播的主渠道

C. 社会上存在长幼失序的乱象

D. 广大民众被迫遵守纲常名教 在与陆九渊进行了一场为时三天的辩论后,朱熹诗曰:“地势无南北,水流有西东。欲识分时异,应知合处同。”这表明朱熹认为他的理学与陆九渊的心学( )

A.南辕北辙

B.大同小异

C.水火不容

D.大异小同 万历十二年(1584年),王阳明被朝廷认可为正宗,强调自我、摒弃权威的心学从此取代程朱理学,成为社会思想的主流。这一变化客观上(? )

A. 与专制皇权的强化相伴随?? ? ? ? ? ?

B. 削弱了儒学的正统地位??

C. 与新兴的市民意识相合拍?? ? ? ? ? ?

D. 推动了伦理价值观的转向

同课章节目录

- 第一单元 中国传统文化主流思想的演变

- 第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成

- 第2课 “罢黜百家 独尊儒术”

- 第3课 宋明理学

- 第4课 明清之际活跃的儒家思想

- 第二单元 西方人文精神的起源及其发展

- 第5课 西方人文主义思想的起源

- 第6课 文艺复兴和宗教改革

- 第7课 启蒙运动

- 第三单元 古代中国的科学技术与文学艺术

- 第8课 古代中国的发明和发现

- 第9课 辉煌灿烂的文学

- 第10课 充满魅力的书画和戏曲艺术

- 第四单元 近代以来世界的科学发展历程

- 第11课 物理学的重大进展

- 第12课 探索生命起源之谜

- 第13课 从蒸汽机到互联网

- 第五单元 近代中国的思想解放潮流

- 第14课 从“师夷长技”到维新变法

- 第15课 三民主义的形成和发展

- 第16课 新文化运动与马克思主义的传播

- 第六单元 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 第17课 毛泽东思想

- 第18课 中国特色社会主义理论体系的形成与发展

- 第七单元 现代中国的科技、教育与文学艺术

- 第19课 中华人民共和国成立以来的重大科技成就

- 第20课 “百花齐放”“百家争鸣”

- 第21课 现代中国教育的发展

- 第八单元 19世纪以来的世界文学艺术

- 第22课 文学的繁荣

- 第23课 美术的辉煌

- 第24课 音乐与影视艺术