人教部编版七年级历史下册第6课北宋的政治课件( 共30张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教部编版七年级历史下册第6课北宋的政治课件( 共30张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-02-20 20:12:32 | ||

图片预览

文档简介

课件30张PPT。第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发

展和社会变化

第6课 北宋的政治导入新课宋贤相辈出,却无力改变官场的腐败昏庸;

名将咸聚,却无法抵挡小国的进攻;

才子云集,却热衷无休无止的内耗;

经济富裕,却用于购买和平;

文化昌盛,却不能扭转颓败的国运;

这是最美好的时代,

也是最糟糕的时代。学习目标1.了解赵匡胤建立北宋、赵匡胤加强中央集权、重文轻武等基本史实;

2.了解赵匡胤实施集权措施的背景条件,具体的措施,这些措施导致重文轻武的历史结果。

3.辩证地看待赵匡胤的举措带来的影响。 材料 赵匡胤即宋太祖(927-976),涿郡(今河北省涿州市,现隶属于河北保定市)人,宋朝的开国皇帝。赵匡胤文武双全,最早投靠后汉大将郭威,成为一名普通士兵。郭威(904-954,后周太祖)建立后周政权后,赵匡胤被提拔为禁军东西班行首,负责宫廷禁卫。周世宗(954-959年在位)继位后,重用赵匡胤,因战功卓著,被破格提拔为殿前都虞侯,成为后周禁军的高级将领。

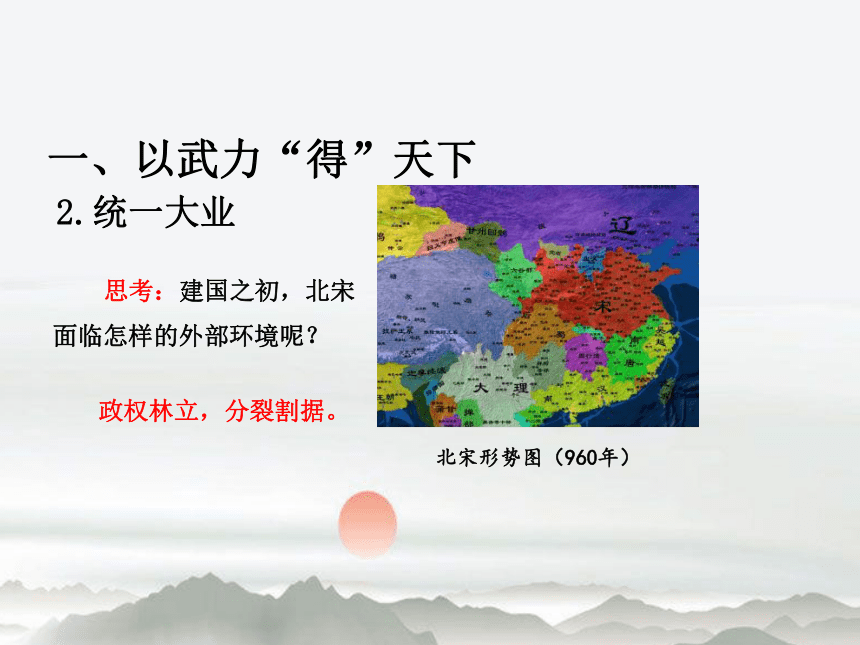

——龚奇柱主编:《中国历史七年级下册教师用书:川教版》思考: 赵匡胤为什么能建立北宋政权?武将出身,掌握军权,深受后周皇帝信任。1.北宋建立一、以武力“得”天下1.北宋建立陈桥兵变960年事件:陈桥兵变时间:赵匡胤人物:宋国号:开封都城:一、以武力“得”天下 思考:建国之初,北宋面临怎样的外部环境呢?政权林立,分裂割据。北宋形势图(960年)2.统一大业一、以武力“得”天下 材料 上曰:“吾睡不能著,一榻之外,皆他人家也……吾欲收太原。”普嘿然良久,曰:“非臣所知也。”上问其故,普曰:“太原当西北二边,使一举而下,则边患我独当之……”。上笑曰:“吾意正尔,姑试卿耳”。

——(南宋)李焘撰:《续资治通鉴长编》2.统一大业雪夜定策思考:赵普平定天下的计策是什么?先南后北一、以武力“得”天下北

宋

地

图 宋太祖依照先南后北的统一方针,陆续消灭了南方割据政权,结束了 中原和南方 分裂割据局面。国家才走向局部统一二、用妙计“安”天下1、看图表,说说五代十国政权的特点。五代十国存在的时间图表结论:五代十国时期,政局动荡不止,王朝个个短命。宋太祖如何解决这个问题呢?(赵匡胤)问赵普曰:“自唐季以来,数十年间,帝王凡易八姓,战斗不息,生民涂地,其何故也?吾欲息天下之兵,为国家长久计,其道何如?”普曰:“陛下之言及也,天下人神之福也。此非他故,方镇太重,君弱臣强而已。今所以治之,亦无他奇巧,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”

——《续资治通鉴》思考:赵匡胤如何解除武将的权力的呢? 材料 (赵匡胤)屏左右谓曰:“……然天子亦大艰难,殊不若为节度使之乐……”守信等皆曰:“何故?”上曰:“……尔曹何不释去兵权,出守大藩,择便好田宅市之,为子孙立永远不可动之业……君臣之间,两无猜疑,上下相安,不亦善乎?”皆拜谢曰:“陛下念臣等至此,所谓生死而骨肉也。”明日,皆称疾请罢。

——(南宋)李焘撰:《续资治通鉴长编》1.“杯酒释兵权”杯酒释兵权,让功臣主动交出兵权。二、用妙计“安”天下2、他为什么要这样做?他深知唐末以来武将专权 的积弊,首先解除 禁军将领的兵权, 牢牢地控制了 军队。3、他怎样加强中央集权?(措施)?解除禁军将领的兵权,控制军队;

?控制调兵权;

?经常调换军队将领,定期换防。

使禁军将领有握兵之重,而无发兵之权(1)军事上:“收其精兵”(兵权)割断将领与士兵和地方的联系读史料: 材料一:军权的集中,由皇帝直接统辖禁军,收回禁军统帅权,分割兵权;设立枢密院,使“兵符出于密院,而不得统其众;兵众隶于三衙,而不得专其制”。二者互相牵制,皇帝直接掌握了兵权;利用更戍法,使“天下营兵,纵横交互,移换屯驻,不使常在一处”,以此造成兵不识将,将不识兵,兵无常帅,帅无常师,即兵将分离局面;实行“守内虚外”“内外相维”政策,使全国军队屯驻两半,一半京师,一半各地,以此均衡京城驻军与外地驻军的兵力配置。 积极:防止将领发展私人势力,加强皇帝的权力

消极:削弱军队战斗力,形成“积弱”局面(2)政治上:“稍夺其权”(行政权)①在中央,采取分化事权 的办法,削弱 相权 。②在地方,派文臣 任州县长官(即知州),三年一换、频繁调动;设通判,分知州的权力。《宋史?职官志》记载:宋初“始置诸州通判”,“凡兵民、钱谷、户口、赋役、狱讼听断之事,可否裁决,与守臣(指知州、知府等地方长官)通签书施行”。

根据材料,说说通判的职权和作用。分散知州的权力,对其实行监督。思考:行政上的改革给宋朝社会带来了哪些影响?积极:加强了皇权,加强了中央对地方的控制

消极:削弱地方力量,官僚机构膨胀,财政支出庞大,形成“积贫”局面(3)经济上:“制其钱谷”(财权)

①取消 节度使收税的权力,中央控制税收;

②设转运使 ,把地方财赋收归中央。材料二:财权和司法权的集中。主要是将各路所属州县财赋,“除支度给用外,凡缗帛之类,悉辇送京师”,以消除地方对抗中央的物质基础;同时规定死刑须报请中央复审、核准,把司法权也收归了中央。积极:消除了地方割据的物质基础

消极:造成地方财政困难 《神童诗》

——汪洙

……

万般皆下品,惟有读书高。

……

朝为田舍郎,暮登天子堂。

将相本无种,男儿当自强。

……《退将诗》有“曾因国难披金甲,不为家贫卖宝刀”之句;

当时有谚语曰:

“做人莫做军,做铁莫做针。”重文轻武一一目的:防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现(1).文臣统兵格局形成宋太祖重用文臣掌握军政大权宋太宗抑制武将,提升文官地位文臣统兵格局逐渐形成文官担任要职,主持军务,地位和待遇高于武将武将受牵制,统军的指挥权被严重束缚三、与文臣共“治”天下 材料 据统计,北宋通过科举取士60035人,平均每年取士360人,唐代平均每年71人,元代平均每年不到12人,明代平均每年89人,清代平均每年103人……北宋每年的取士人数约为唐代的5倍,约为元代的30倍,约为明代的4倍,约为清代的3.4倍。

——张希清:《论宋代科举取士之多与冗官问题》思考:宋朝的科举考试有什么显著的特点?说明了什么?1.重文轻武的表现科举取士名额多,政府重视。(2).科举制改革和发展(1)概况:宋初大幅度增加科举取士名额,提高进士地位(2)影响:①在全国范围营造了浓厚的读书风气

②促进整个社会文化素养的提高

③造就了宋朝科技发达、文化昌盛、人才辈出

的文治局面范仲淹包拯欧阳修宋朝名臣2.重文轻武的影响积极方面重文轻武的影响消极方面 扭转了五代十国时期尚文轻武的风气,杜绝了武将跋扈和兵变政移的情况发生,有利于政权的稳固和社会的安定 削弱了军队战斗力,政治机构重叠,官吏冗杂,人浮于事,导致办事效率不高,又增加了朝廷的财政支出,造成了“积贫”“积弱”局面。三、与文臣共“治”天下材料:关于宋朝GDP的统计:

一是香港科技大学的刘光临先生,据他的统计与推算,宋朝的人均国民收入位于历代最高峰,为7.5两白银,远远高于晚明2.88两,要到19世纪的晚清,才追的上宋代的水平。

二是英国的经济史学家安格斯?麦迪森,他认为:“在960—1280年间,尽管中国人口增加了80%,但人均国内生产总值却由450美元增加到600美元,增加了1/3;以后一直到1820年都保持着此水平。欧洲在960—1280年间,人口增加了70%,人均国内总值则从400美元增至500美元,只增加了1/4。”也就是说,宋代的经济与生活水平,不但在纵向上优于其他时代,而且在横向上遥遥领先于同时代的欧洲。 (1)根据材料,说说宋朝经济发展状况如何。宋朝经济发展迅速,水平较高。宋太宗(2)宋朝在历史上是一个军事积贫

积弱的朝代,结合材料,说

说是什么原因造成的。宋朝重文轻武,导致国家军队战斗力削弱,政府行政效率下降,人民负担加重。(3)启发:鉴于此,你认为国家在实施大政方针时

应该遵循怎样的原则?①政策的倾向一定不能走极端

②要综合、全盘考虑战略问题

③要结合国情,实事求是、合理地实施各种政策

④文武之道,一张一弛,在现代民族国家林立,

但恐怖主义、霸权主义仍然存在的时代,适度

的强军政策是绝对需要的1.“陈桥兵变”讲的是下列哪一个人的历史故事 ( )

A.宋太祖 B.宋太宗

C.宋真宗 D.宋神宗2.“朝廷在故都时,实仰东南财赋,而吴中又为东南之根柢.语曰:‘苏湖熟,天下足’”南宋诗人陆游这段话中的“故都”是指( )

A.长安 B.临安 C.建康 D.东京AD3.宋朝采取重文轻武政策的原因是( )

A.防止武将专政弊端

B.统治者是文臣出身,因此重视文臣

C.文臣才能突出,堪当大任

D.武将无能4.人民法院报2016年10月8日文章:宋朝司法中的“情理法不协”及对判例的影响。下列与科举有关的措施出现在宋朝的是( )

A.创立考试办法选拔官员

B.开创进士科

C.增加科举取士名额,提高进士地位

D.增加科举考试科目AC5.北宋为了把地方财赋收归中央,设置( )

A、知州 B、通判 C、转运使 D、宰相

6、宋代通判“凡兵民、钱谷、户口、赋税、狱讼听断之事,可否裁决,与守臣通签书施行”。通判还有一个职责:“所部官有善否及职事修废,得刺举以闻。”由此可见。通判( )

A、单独掌握地方行政权 B、掌握地方军政财权

C、行使对地方的检察权 D、兼有监察和行政权CD

展和社会变化

第6课 北宋的政治导入新课宋贤相辈出,却无力改变官场的腐败昏庸;

名将咸聚,却无法抵挡小国的进攻;

才子云集,却热衷无休无止的内耗;

经济富裕,却用于购买和平;

文化昌盛,却不能扭转颓败的国运;

这是最美好的时代,

也是最糟糕的时代。学习目标1.了解赵匡胤建立北宋、赵匡胤加强中央集权、重文轻武等基本史实;

2.了解赵匡胤实施集权措施的背景条件,具体的措施,这些措施导致重文轻武的历史结果。

3.辩证地看待赵匡胤的举措带来的影响。 材料 赵匡胤即宋太祖(927-976),涿郡(今河北省涿州市,现隶属于河北保定市)人,宋朝的开国皇帝。赵匡胤文武双全,最早投靠后汉大将郭威,成为一名普通士兵。郭威(904-954,后周太祖)建立后周政权后,赵匡胤被提拔为禁军东西班行首,负责宫廷禁卫。周世宗(954-959年在位)继位后,重用赵匡胤,因战功卓著,被破格提拔为殿前都虞侯,成为后周禁军的高级将领。

——龚奇柱主编:《中国历史七年级下册教师用书:川教版》思考: 赵匡胤为什么能建立北宋政权?武将出身,掌握军权,深受后周皇帝信任。1.北宋建立一、以武力“得”天下1.北宋建立陈桥兵变960年事件:陈桥兵变时间:赵匡胤人物:宋国号:开封都城:一、以武力“得”天下 思考:建国之初,北宋面临怎样的外部环境呢?政权林立,分裂割据。北宋形势图(960年)2.统一大业一、以武力“得”天下 材料 上曰:“吾睡不能著,一榻之外,皆他人家也……吾欲收太原。”普嘿然良久,曰:“非臣所知也。”上问其故,普曰:“太原当西北二边,使一举而下,则边患我独当之……”。上笑曰:“吾意正尔,姑试卿耳”。

——(南宋)李焘撰:《续资治通鉴长编》2.统一大业雪夜定策思考:赵普平定天下的计策是什么?先南后北一、以武力“得”天下北

宋

地

图 宋太祖依照先南后北的统一方针,陆续消灭了南方割据政权,结束了 中原和南方 分裂割据局面。国家才走向局部统一二、用妙计“安”天下1、看图表,说说五代十国政权的特点。五代十国存在的时间图表结论:五代十国时期,政局动荡不止,王朝个个短命。宋太祖如何解决这个问题呢?(赵匡胤)问赵普曰:“自唐季以来,数十年间,帝王凡易八姓,战斗不息,生民涂地,其何故也?吾欲息天下之兵,为国家长久计,其道何如?”普曰:“陛下之言及也,天下人神之福也。此非他故,方镇太重,君弱臣强而已。今所以治之,亦无他奇巧,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”

——《续资治通鉴》思考:赵匡胤如何解除武将的权力的呢? 材料 (赵匡胤)屏左右谓曰:“……然天子亦大艰难,殊不若为节度使之乐……”守信等皆曰:“何故?”上曰:“……尔曹何不释去兵权,出守大藩,择便好田宅市之,为子孙立永远不可动之业……君臣之间,两无猜疑,上下相安,不亦善乎?”皆拜谢曰:“陛下念臣等至此,所谓生死而骨肉也。”明日,皆称疾请罢。

——(南宋)李焘撰:《续资治通鉴长编》1.“杯酒释兵权”杯酒释兵权,让功臣主动交出兵权。二、用妙计“安”天下2、他为什么要这样做?他深知唐末以来武将专权 的积弊,首先解除 禁军将领的兵权, 牢牢地控制了 军队。3、他怎样加强中央集权?(措施)?解除禁军将领的兵权,控制军队;

?控制调兵权;

?经常调换军队将领,定期换防。

使禁军将领有握兵之重,而无发兵之权(1)军事上:“收其精兵”(兵权)割断将领与士兵和地方的联系读史料: 材料一:军权的集中,由皇帝直接统辖禁军,收回禁军统帅权,分割兵权;设立枢密院,使“兵符出于密院,而不得统其众;兵众隶于三衙,而不得专其制”。二者互相牵制,皇帝直接掌握了兵权;利用更戍法,使“天下营兵,纵横交互,移换屯驻,不使常在一处”,以此造成兵不识将,将不识兵,兵无常帅,帅无常师,即兵将分离局面;实行“守内虚外”“内外相维”政策,使全国军队屯驻两半,一半京师,一半各地,以此均衡京城驻军与外地驻军的兵力配置。 积极:防止将领发展私人势力,加强皇帝的权力

消极:削弱军队战斗力,形成“积弱”局面(2)政治上:“稍夺其权”(行政权)①在中央,采取分化事权 的办法,削弱 相权 。②在地方,派文臣 任州县长官(即知州),三年一换、频繁调动;设通判,分知州的权力。《宋史?职官志》记载:宋初“始置诸州通判”,“凡兵民、钱谷、户口、赋役、狱讼听断之事,可否裁决,与守臣(指知州、知府等地方长官)通签书施行”。

根据材料,说说通判的职权和作用。分散知州的权力,对其实行监督。思考:行政上的改革给宋朝社会带来了哪些影响?积极:加强了皇权,加强了中央对地方的控制

消极:削弱地方力量,官僚机构膨胀,财政支出庞大,形成“积贫”局面(3)经济上:“制其钱谷”(财权)

①取消 节度使收税的权力,中央控制税收;

②设转运使 ,把地方财赋收归中央。材料二:财权和司法权的集中。主要是将各路所属州县财赋,“除支度给用外,凡缗帛之类,悉辇送京师”,以消除地方对抗中央的物质基础;同时规定死刑须报请中央复审、核准,把司法权也收归了中央。积极:消除了地方割据的物质基础

消极:造成地方财政困难 《神童诗》

——汪洙

……

万般皆下品,惟有读书高。

……

朝为田舍郎,暮登天子堂。

将相本无种,男儿当自强。

……《退将诗》有“曾因国难披金甲,不为家贫卖宝刀”之句;

当时有谚语曰:

“做人莫做军,做铁莫做针。”重文轻武一一目的:防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现(1).文臣统兵格局形成宋太祖重用文臣掌握军政大权宋太宗抑制武将,提升文官地位文臣统兵格局逐渐形成文官担任要职,主持军务,地位和待遇高于武将武将受牵制,统军的指挥权被严重束缚三、与文臣共“治”天下 材料 据统计,北宋通过科举取士60035人,平均每年取士360人,唐代平均每年71人,元代平均每年不到12人,明代平均每年89人,清代平均每年103人……北宋每年的取士人数约为唐代的5倍,约为元代的30倍,约为明代的4倍,约为清代的3.4倍。

——张希清:《论宋代科举取士之多与冗官问题》思考:宋朝的科举考试有什么显著的特点?说明了什么?1.重文轻武的表现科举取士名额多,政府重视。(2).科举制改革和发展(1)概况:宋初大幅度增加科举取士名额,提高进士地位(2)影响:①在全国范围营造了浓厚的读书风气

②促进整个社会文化素养的提高

③造就了宋朝科技发达、文化昌盛、人才辈出

的文治局面范仲淹包拯欧阳修宋朝名臣2.重文轻武的影响积极方面重文轻武的影响消极方面 扭转了五代十国时期尚文轻武的风气,杜绝了武将跋扈和兵变政移的情况发生,有利于政权的稳固和社会的安定 削弱了军队战斗力,政治机构重叠,官吏冗杂,人浮于事,导致办事效率不高,又增加了朝廷的财政支出,造成了“积贫”“积弱”局面。三、与文臣共“治”天下材料:关于宋朝GDP的统计:

一是香港科技大学的刘光临先生,据他的统计与推算,宋朝的人均国民收入位于历代最高峰,为7.5两白银,远远高于晚明2.88两,要到19世纪的晚清,才追的上宋代的水平。

二是英国的经济史学家安格斯?麦迪森,他认为:“在960—1280年间,尽管中国人口增加了80%,但人均国内生产总值却由450美元增加到600美元,增加了1/3;以后一直到1820年都保持着此水平。欧洲在960—1280年间,人口增加了70%,人均国内总值则从400美元增至500美元,只增加了1/4。”也就是说,宋代的经济与生活水平,不但在纵向上优于其他时代,而且在横向上遥遥领先于同时代的欧洲。 (1)根据材料,说说宋朝经济发展状况如何。宋朝经济发展迅速,水平较高。宋太宗(2)宋朝在历史上是一个军事积贫

积弱的朝代,结合材料,说

说是什么原因造成的。宋朝重文轻武,导致国家军队战斗力削弱,政府行政效率下降,人民负担加重。(3)启发:鉴于此,你认为国家在实施大政方针时

应该遵循怎样的原则?①政策的倾向一定不能走极端

②要综合、全盘考虑战略问题

③要结合国情,实事求是、合理地实施各种政策

④文武之道,一张一弛,在现代民族国家林立,

但恐怖主义、霸权主义仍然存在的时代,适度

的强军政策是绝对需要的1.“陈桥兵变”讲的是下列哪一个人的历史故事 ( )

A.宋太祖 B.宋太宗

C.宋真宗 D.宋神宗2.“朝廷在故都时,实仰东南财赋,而吴中又为东南之根柢.语曰:‘苏湖熟,天下足’”南宋诗人陆游这段话中的“故都”是指( )

A.长安 B.临安 C.建康 D.东京AD3.宋朝采取重文轻武政策的原因是( )

A.防止武将专政弊端

B.统治者是文臣出身,因此重视文臣

C.文臣才能突出,堪当大任

D.武将无能4.人民法院报2016年10月8日文章:宋朝司法中的“情理法不协”及对判例的影响。下列与科举有关的措施出现在宋朝的是( )

A.创立考试办法选拔官员

B.开创进士科

C.增加科举取士名额,提高进士地位

D.增加科举考试科目AC5.北宋为了把地方财赋收归中央,设置( )

A、知州 B、通判 C、转运使 D、宰相

6、宋代通判“凡兵民、钱谷、户口、赋税、狱讼听断之事,可否裁决,与守臣通签书施行”。通判还有一个职责:“所部官有善否及职事修废,得刺举以闻。”由此可见。通判( )

A、单独掌握地方行政权 B、掌握地方军政财权

C、行使对地方的检察权 D、兼有监察和行政权CD

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源