4.7为什么一年有四季 教案

图片预览

文档简介

《为什么一年有四季》教学设计

学科教育理论指导:

《为什么一年有四季》是教科版五下科学第四单元《地球的运动》的第七课,是在前几课的认知基础上引导学生探究四季的成因。

地球与宇宙领域教学内容与教学方法梳理:

昼夜交替和四季变化都是地球运动的结果,在前几节课的认知基础上引导学生探究四季的成因。

学情分析:

许多学生对四季的成因有着错误的认识,较普遍的一个观点是地球在围绕太阳公转过程中,离太阳近时是夏季,离太阳远时是冬季。本课则是让学生根据不同季节杆影变化的特点来推测地球所处的季节及四季的成因。在本课的探究中,学生将明白,四季的成因与太阳直射或斜射有关,即太阳的高度有关,从而纠正了四季的形成与地球与太阳的距离远近有关的错误认识。 ?????? 学生将从探究中发现,如果地轴不是倾斜的,地球仪上将无杆影长度的变化,无太阳高度的变化,从而明白四季的形成不仅与地球的公转有关,还与地轴的倾斜有关。

教学目标:

1.?科学知识

四季的形成与地球的公转、地轴的倾斜有关。

2.?过程与方法

(1)根据地球公转的特征做模拟实验。

(2)在模拟实验中,将地球仪上杆影的长度变化,结合古人的观察结果,作为判断地球季节的依据。

(3)从导致杆影的变化的原因,推想出四季的形成与地轴倾斜有关。

3.?情感、态度与价值观

(1)意识到对科学现象的解释需要得到证据的支持和从已知出发进行推理,同时在活动中培养小组合作精神。

(2)在活动中培养小组合作精神。

教学重、难点:

1、教学重点:

通过模拟实验探究四季成因。

2、教学难点:

引导学生探究地球公转时地轴倾斜,且方向不变是四季的第二成因。

六、教学准备:

1.地球仪、强光源(投影机或幻灯机的光)、大头针、地球公转及四季成因的教学挂图或投影片。

2.学生模拟实验材料:小地球仪、手电筒

七、教学过程:

(一)引入

1.出示彭阳四季的图片。让学生领略一下不同季节的不同美景。

*播放四季图片录像。

2.这么美丽的景色,都是大自然赋予我们的,我们要特别感谢大自然给了我们春夏秋冬四个各有特色的季节,现在你能说说你对四季有哪些了解呢?四季最大的不同是什么?(气温变化)

(二)猜想与假设

1.那到底是什么原因使得地球上的气温能够周期性地出现更替?一年四季到底是怎样形成的?请你们结合以前所学过的知识,向小组同学交流一下自己的猜想。

*学生分组讨论,教师巡视。

2.小组汇报各自提出的猜想。

归纳学生观点,主要有三种:

太阳远近?②太阳直射与斜射?③太阳不同面温度不同 ④其它

(三)实验探究

1.研究第一种解释——太阳远近形成四季

(1)太阳公转时,地球离太阳的远近真的是形成四季的原因吗?

(2)教师补充:根据科学家的专业测算,地球围绕太阳进行公转,在公转的过程中,冬天,地球距太阳1.471亿千米,夏天,地球距太阳1.521亿千米。这和我们的想法相符吗?说明地球上温度的变化与地球公转运动轨迹没有关系。

2.研究第二种解释——太阳直射与斜射(影子长短)

(1)来看看第二种猜想——太阳的直射与斜射,又是怎么会使温度产生变化的呢?其实在很久以前人们就已经开始研究这个问题了,接下来就让我们一起来看看,古人通过研究发现了什么?又能给我们的研究带来哪些启示?

古人如何观测影子来判断四季。

(2)我们怎样通过模拟实验来研究在不同季节太阳是直射还是斜射呢?提示学生是否可以在地球上插上一根杆子,从而便于观察影子长短变化。

(3)出示地球运行轨道图

师:由于地球是不停的绕着太阳转动的,为了研究方便,我们可以从轨道上选取有代表性的4个点进行观察,这4个点分别代表春分、夏至、秋分、冬至四个时间,我们通过模拟实验来观察在这4个位置上影子的长短是否有变化。

①逐个按照A、B、C、D的顺序,也就是地球公转的方向进行观察。

②地轴必须始终指向同一个方向,可以参考轨道图上地轴的方向,与它保持一致。

③地球转到不同位置时,地球上的标杆必须始终正面朝向太阳,不能有偏移。

④ 太阳的高度必须保持不变,建议将太阳放在塑料槽上,确保高度一致。

⑤在实验中用尺子认真测量影子长短变化,并记录。

(4)学生实验,教师巡视、指导。

* 教师给其中某个小组一个特殊的地球仪——地轴没有倾斜,方便后面与倾斜的地球进行对比。

选择三个学生小组汇报实验现象,并出示在课件上。(发现不同位置上物体影子长短不同。)

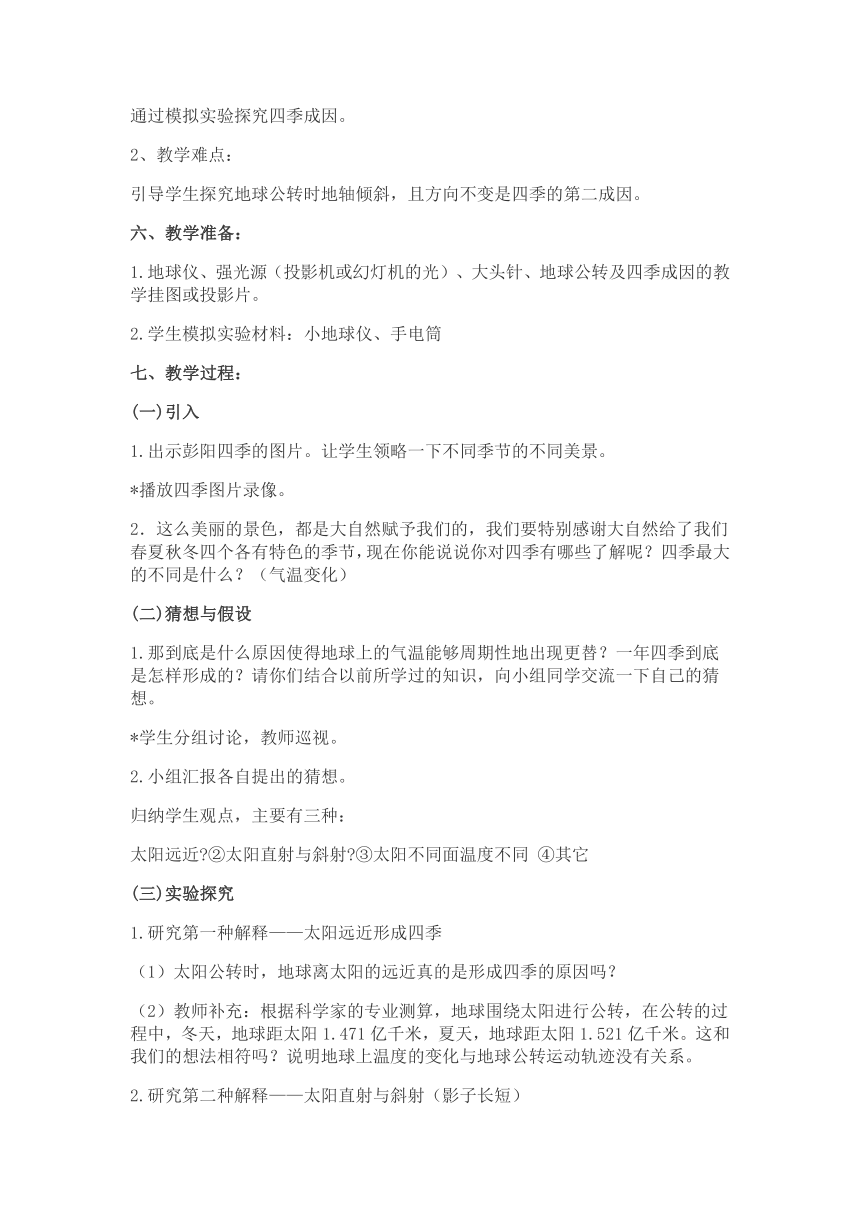

我的观察记录

? 公转地点

杆影长短

季节判断

A

B

C

D

影子长度观察记录统计表

?

公转地点

A春分杆影长短

B夏至杆影长短

C秋分杆影长短

D冬至杆影长短

第一小组

第二小组

第三小组

第四小组

第五小组

第六小组

第七小组

第八小组

第九小组(特殊地球仪)

*小结:通过实验我们发现了地球公转过程中,影子的长短确实在发生变化,影子长,阳光斜射,气温变低;影子短,阳光直射,气温变高。

* 提示特殊地球仪实验小组的数据,并分析为什么会产生这样的情况,从而引出产生影子长短变化最重要的根本原因就是“地球的地轴是倾斜的。”

(四)总结扩展

1.播放教参上提供的录像,来看一看四季形成的奥秘。

2.让个别学生解释一下为什么一年有四季吗?

形成四季的原因是:地球在公转过程中,由于地轴倾斜,导致阳光有规律地直射或斜射某个地区,因此气温也有规律地变化,形成四季。

扩展:南半球与北半球的季节一样吗?

教学评价设计

大多数学生对四季的成因是未曾思考过的问题,或者有着错误的认识,较普遍的一个观点是地球在围绕太阳公转过程中,离太阳近时是夏季,离太阳远时是冬季。由此可见,学生对本课内容在认知上存在半“空白”想象,或者难以找到已有经验的支持。因此,本课内容的学习与学生的认知及已有经验建立起联系,从学生已有的经验出发,一步步的实施教学,是学生理解四季成因的关键。学生推测四季成因中,我着重指出:要根据四季的特点进行推测,使学生的思维有了一定的指向。在分析四季的成因时,我引导学生回忆一天中温度和影子变化的规律,从而建立一天中影子长短与阳光直射和斜射、温度高低的关系。从一天温度变化的实例来推测一年四季会不会也是阳光的直射和斜射引起的。

根据教学内容,本课对四季成因的探究主要是通过“立竿测影”的实验方法来实现的。在几次试教中,发现学生对“立竿测影”实验的理解是一个难点,“为什么要做这个实验,实验要我们干什么”成为学生认识的难点。为了降低学习的难度,我从本课的学习思路上进行了调整:从复习一天的温度和影子变化出发,把阳光直射与斜射会造成温度的变化变成已知条件,把立竿测影的方法与目标定位如下:在地球公转的过程中能不能发现阳光的直射和斜射,从而引起四季温度的变化。学生观察实验的目标明确,具体的操作方法也有了一定的明确性,将抽象的概念通过形象化的探究过程得以构建,教学深入浅出,降低了难度。从整节课的教学思路和主线看,从推测四季成因,分析四季的成因,对合理的推测进一步寻找证据,实验验证,学生在真实的问题情境中,不断激起思维的火花,自己提出问题,循序渐进地思考解决问题,积极构建科学概念,提高了学习的有效性。

设计特色阐述

本课教学,实施了长时探究的课堂形式。在学生“立竿测影”实验后,再次分发地轴不倾斜的地球仪,再次“立竿测影”,观察影子长短是否还会发生变化。学生两次“立竿测影”,有了更为丰富与深刻的实验体验与发现,两次实验现象形成了鲜明的对比。地球的公转和地轴倾斜缺一不可的两个条件形成了四季,学生对四季的成因形成了一个整体的认识,分析更有科学性。同时,也给了学生更广、更深的探究时空,对科学素养的培养有促进作用。

附:板书设计:

????????????为什么一年有四季

?????? 太阳照射角度???????? 气温????????????活动

地球公转

地轴倾斜

?附:学生记录单:

公转地点

A春分杆影长短

B夏至杆影长短

C秋分杆影长短

D冬至杆影长短

第一小组

第二小组

第三小组

第四小组

第五小组

第六小组

第七小组

第八小组

第九小组(特殊地球仪)

学科教育理论指导:

《为什么一年有四季》是教科版五下科学第四单元《地球的运动》的第七课,是在前几课的认知基础上引导学生探究四季的成因。

地球与宇宙领域教学内容与教学方法梳理:

昼夜交替和四季变化都是地球运动的结果,在前几节课的认知基础上引导学生探究四季的成因。

学情分析:

许多学生对四季的成因有着错误的认识,较普遍的一个观点是地球在围绕太阳公转过程中,离太阳近时是夏季,离太阳远时是冬季。本课则是让学生根据不同季节杆影变化的特点来推测地球所处的季节及四季的成因。在本课的探究中,学生将明白,四季的成因与太阳直射或斜射有关,即太阳的高度有关,从而纠正了四季的形成与地球与太阳的距离远近有关的错误认识。 ?????? 学生将从探究中发现,如果地轴不是倾斜的,地球仪上将无杆影长度的变化,无太阳高度的变化,从而明白四季的形成不仅与地球的公转有关,还与地轴的倾斜有关。

教学目标:

1.?科学知识

四季的形成与地球的公转、地轴的倾斜有关。

2.?过程与方法

(1)根据地球公转的特征做模拟实验。

(2)在模拟实验中,将地球仪上杆影的长度变化,结合古人的观察结果,作为判断地球季节的依据。

(3)从导致杆影的变化的原因,推想出四季的形成与地轴倾斜有关。

3.?情感、态度与价值观

(1)意识到对科学现象的解释需要得到证据的支持和从已知出发进行推理,同时在活动中培养小组合作精神。

(2)在活动中培养小组合作精神。

教学重、难点:

1、教学重点:

通过模拟实验探究四季成因。

2、教学难点:

引导学生探究地球公转时地轴倾斜,且方向不变是四季的第二成因。

六、教学准备:

1.地球仪、强光源(投影机或幻灯机的光)、大头针、地球公转及四季成因的教学挂图或投影片。

2.学生模拟实验材料:小地球仪、手电筒

七、教学过程:

(一)引入

1.出示彭阳四季的图片。让学生领略一下不同季节的不同美景。

*播放四季图片录像。

2.这么美丽的景色,都是大自然赋予我们的,我们要特别感谢大自然给了我们春夏秋冬四个各有特色的季节,现在你能说说你对四季有哪些了解呢?四季最大的不同是什么?(气温变化)

(二)猜想与假设

1.那到底是什么原因使得地球上的气温能够周期性地出现更替?一年四季到底是怎样形成的?请你们结合以前所学过的知识,向小组同学交流一下自己的猜想。

*学生分组讨论,教师巡视。

2.小组汇报各自提出的猜想。

归纳学生观点,主要有三种:

太阳远近?②太阳直射与斜射?③太阳不同面温度不同 ④其它

(三)实验探究

1.研究第一种解释——太阳远近形成四季

(1)太阳公转时,地球离太阳的远近真的是形成四季的原因吗?

(2)教师补充:根据科学家的专业测算,地球围绕太阳进行公转,在公转的过程中,冬天,地球距太阳1.471亿千米,夏天,地球距太阳1.521亿千米。这和我们的想法相符吗?说明地球上温度的变化与地球公转运动轨迹没有关系。

2.研究第二种解释——太阳直射与斜射(影子长短)

(1)来看看第二种猜想——太阳的直射与斜射,又是怎么会使温度产生变化的呢?其实在很久以前人们就已经开始研究这个问题了,接下来就让我们一起来看看,古人通过研究发现了什么?又能给我们的研究带来哪些启示?

古人如何观测影子来判断四季。

(2)我们怎样通过模拟实验来研究在不同季节太阳是直射还是斜射呢?提示学生是否可以在地球上插上一根杆子,从而便于观察影子长短变化。

(3)出示地球运行轨道图

师:由于地球是不停的绕着太阳转动的,为了研究方便,我们可以从轨道上选取有代表性的4个点进行观察,这4个点分别代表春分、夏至、秋分、冬至四个时间,我们通过模拟实验来观察在这4个位置上影子的长短是否有变化。

①逐个按照A、B、C、D的顺序,也就是地球公转的方向进行观察。

②地轴必须始终指向同一个方向,可以参考轨道图上地轴的方向,与它保持一致。

③地球转到不同位置时,地球上的标杆必须始终正面朝向太阳,不能有偏移。

④ 太阳的高度必须保持不变,建议将太阳放在塑料槽上,确保高度一致。

⑤在实验中用尺子认真测量影子长短变化,并记录。

(4)学生实验,教师巡视、指导。

* 教师给其中某个小组一个特殊的地球仪——地轴没有倾斜,方便后面与倾斜的地球进行对比。

选择三个学生小组汇报实验现象,并出示在课件上。(发现不同位置上物体影子长短不同。)

我的观察记录

? 公转地点

杆影长短

季节判断

A

B

C

D

影子长度观察记录统计表

?

公转地点

A春分杆影长短

B夏至杆影长短

C秋分杆影长短

D冬至杆影长短

第一小组

第二小组

第三小组

第四小组

第五小组

第六小组

第七小组

第八小组

第九小组(特殊地球仪)

*小结:通过实验我们发现了地球公转过程中,影子的长短确实在发生变化,影子长,阳光斜射,气温变低;影子短,阳光直射,气温变高。

* 提示特殊地球仪实验小组的数据,并分析为什么会产生这样的情况,从而引出产生影子长短变化最重要的根本原因就是“地球的地轴是倾斜的。”

(四)总结扩展

1.播放教参上提供的录像,来看一看四季形成的奥秘。

2.让个别学生解释一下为什么一年有四季吗?

形成四季的原因是:地球在公转过程中,由于地轴倾斜,导致阳光有规律地直射或斜射某个地区,因此气温也有规律地变化,形成四季。

扩展:南半球与北半球的季节一样吗?

教学评价设计

大多数学生对四季的成因是未曾思考过的问题,或者有着错误的认识,较普遍的一个观点是地球在围绕太阳公转过程中,离太阳近时是夏季,离太阳远时是冬季。由此可见,学生对本课内容在认知上存在半“空白”想象,或者难以找到已有经验的支持。因此,本课内容的学习与学生的认知及已有经验建立起联系,从学生已有的经验出发,一步步的实施教学,是学生理解四季成因的关键。学生推测四季成因中,我着重指出:要根据四季的特点进行推测,使学生的思维有了一定的指向。在分析四季的成因时,我引导学生回忆一天中温度和影子变化的规律,从而建立一天中影子长短与阳光直射和斜射、温度高低的关系。从一天温度变化的实例来推测一年四季会不会也是阳光的直射和斜射引起的。

根据教学内容,本课对四季成因的探究主要是通过“立竿测影”的实验方法来实现的。在几次试教中,发现学生对“立竿测影”实验的理解是一个难点,“为什么要做这个实验,实验要我们干什么”成为学生认识的难点。为了降低学习的难度,我从本课的学习思路上进行了调整:从复习一天的温度和影子变化出发,把阳光直射与斜射会造成温度的变化变成已知条件,把立竿测影的方法与目标定位如下:在地球公转的过程中能不能发现阳光的直射和斜射,从而引起四季温度的变化。学生观察实验的目标明确,具体的操作方法也有了一定的明确性,将抽象的概念通过形象化的探究过程得以构建,教学深入浅出,降低了难度。从整节课的教学思路和主线看,从推测四季成因,分析四季的成因,对合理的推测进一步寻找证据,实验验证,学生在真实的问题情境中,不断激起思维的火花,自己提出问题,循序渐进地思考解决问题,积极构建科学概念,提高了学习的有效性。

设计特色阐述

本课教学,实施了长时探究的课堂形式。在学生“立竿测影”实验后,再次分发地轴不倾斜的地球仪,再次“立竿测影”,观察影子长短是否还会发生变化。学生两次“立竿测影”,有了更为丰富与深刻的实验体验与发现,两次实验现象形成了鲜明的对比。地球的公转和地轴倾斜缺一不可的两个条件形成了四季,学生对四季的成因形成了一个整体的认识,分析更有科学性。同时,也给了学生更广、更深的探究时空,对科学素养的培养有促进作用。

附:板书设计:

????????????为什么一年有四季

?????? 太阳照射角度???????? 气温????????????活动

地球公转

地轴倾斜

?附:学生记录单:

公转地点

A春分杆影长短

B夏至杆影长短

C秋分杆影长短

D冬至杆影长短

第一小组

第二小组

第三小组

第四小组

第五小组

第六小组

第七小组

第八小组

第九小组(特殊地球仪)

同课章节目录

- 沉和浮

- 1、物体在水中是沉还是浮

- 2、沉浮与什么因素有关

- 3、橡皮泥在水中的沉浮

- 4、造一艘小船

- 5、浮力

- 6、下沉的物体会受到水的浮力吗

- 7、马铃薯在液体中的沉浮

- 8、探索马铃薯沉浮的原因

- 热

- 1、热起来了

- 2、给冷水加热

- 3、液体的热胀冷缩

- 4、空气的热胀冷缩

- 5、金属热胀冷缩吗

- 6、热是怎样传递的

- 7、传热比赛

- 8、设计制作一个保温杯

- 时间的测量

- 1、时间在流逝

- 2、太阳钟

- 3、用水测量时间

- 4、我的水钟

- 5、机械摆钟

- 6、摆的研究

- 7、做一个钟摆

- 8、制作一个一分钟计时器

- 地球的运动

- 1、昼夜交替现象

- 2、人类认识地球及其运动的历史

- 3、证明地球在自转

- 4、谁先迎来黎明

- 5、 北极星“不动”的秘密

- 6、地球会公转吗

- 7、为什么一年有四季

- 8、极昼和极夜的解释