四年级下册科学教案- 1.7 不一样的电路连接 教科版

文档属性

| 名称 | 四年级下册科学教案- 1.7 不一样的电路连接 教科版 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 15.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 教科版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2020-02-22 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

《不一样的电路连接》

教学基本信息

课题

7.《不一样的电电路连接》

学科

科学

相关领域

教材

书名:义务教育课程标准实验教材《科学》四年级 下册

出版社:教育科学出版社

是否已实施

是

一、指导思想与理论依据

《小学科学课程标准》中关于技术与工程领域的内容指出:工程是人类为实现自己的需要,对已有的物质材料和生活环境加以系统性的开发、加工、生产、建设的实践活动。科学教育与工程教育相整合,可以增强学生对科学以及科学与工程之间的理解。本课以学生熟悉的霓虹灯场景引入,借助黑盒实验层层深入,引导学生探究霓虹灯的电路连接方式,并延伸至对生活中用电现象背后电路连接的研究,从而培养学生综合运用电路知识解决实际问题的能力.

科学综合实践活动是让学生在科学学科中,综合运用本学科内和跨学科的知识及技能等。本课综合运用简单电路与数学排列组合的知识,培养学生利用数学和计算思维解决科学问题的能力,提升学生学科素养。

二、教学背景分析

1、教材分析

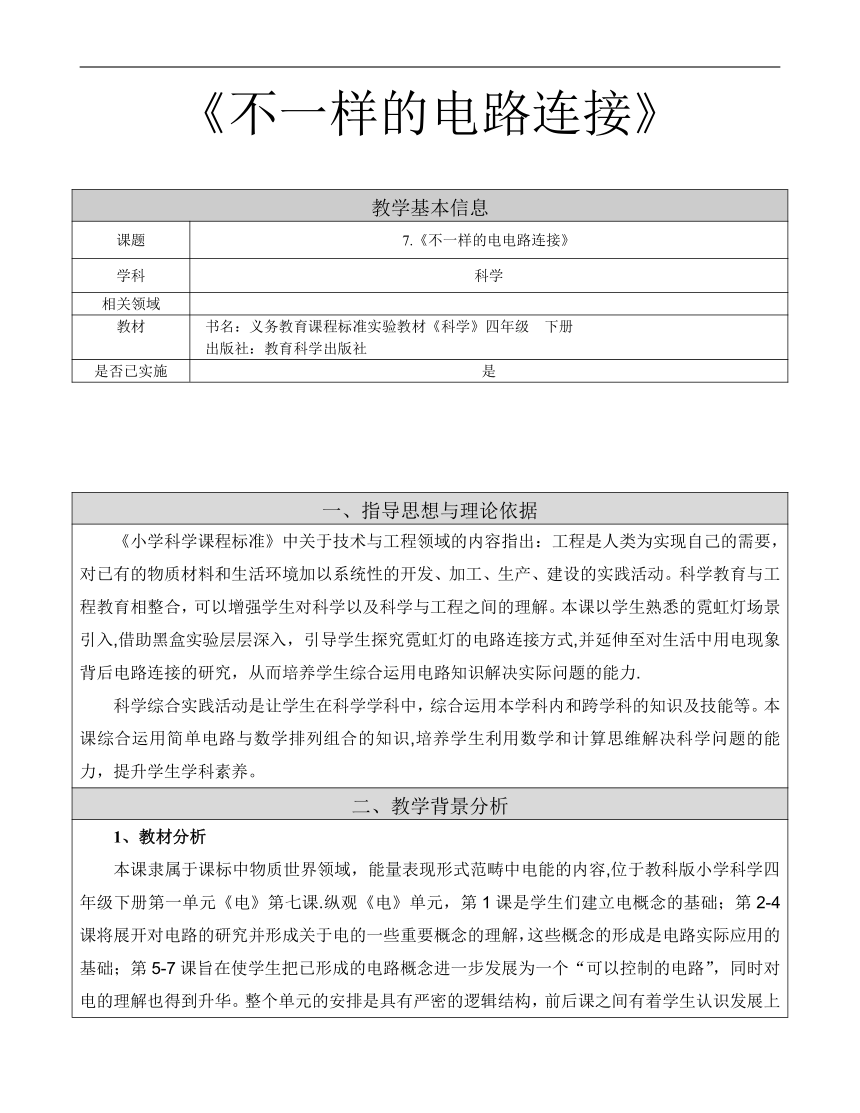

本课隶属于课标中物质世界领域,能量表现形式范畴中电能的内容,位于教科版小学科学四年级下册第一单元《电》第七课.纵观《电》单元,第1课是学生们建立电概念的基础;第2-4课将展开对电路的研究并形成关于电的一些重要概念的理解,这些概念的形成是电路实际应用的基础;第5-7课旨在使学生把已形成的电路概念进一步发展为一个“可以控制的电路”,同时对电的理解也得到升华。整个单元的安排是具有严密的逻辑结构,前后课之间有着学生认识发展上的逻辑关系。从认识电的本质开始,到认识电路、电流,这一系列的探究活动将最终指向对电这种能量的认识。

2、学情分析

为了让教学更有针对性,对授课年级四年级1个班的40名学生进行了前测。 通过创设情境,主要了解学生在枚举法的应用方面的数学基础、通过前6课的学习之后对于简单电路连接和电路检测器的应用方面的掌握。

你要去超市买东西,目前有4张钱,分别是1角、5角、1块、5块,你只能任意地抽两张出来,你拿到的钱有多少种可能性?

80%的学生能够说出6种可能性,因为四年级学生在数学课中已经初步学习了枚举法,但是只有10%的学生能够有顺序地将6种可能性列出或者通过公式计算得出。

2.你有多少种办法能让两个小灯泡同时亮起来?

90%的学生能用串联和并联的方式让小灯泡亮起来,同时通过串联电池观察到灯泡亮度明显发生变化;

3.你能不能判断铝片是否能够导电?

95%的学生自制了电路检测器,将铝片连接到电路中,发现小灯泡亮,得出结论铝片导电;

综上所述:学生经过一个单元的学习,已经掌握了简单电路的基本概念,能看懂实物电路图,在技能方面能够组装出串、并联电路,会安装串联电池组,并能利用电路检测器检测电路;数学方面:学生已经初步学习了枚举法,但是缺少在学习过程中对枚举法的具体应用,不能有顺序地将枚举法进一步通过排列组合的方式应用于解决实际问题上。

3、对教材的改变

本课是本单元最后一课,教材安排分为两个部分:1、里面是怎样连接的。2、比较两种不同的电路连接。回顾前面的教学内容,在第三课《简单电路》一课中,已经提出了串并联电路,学生已经完成了串并联电路的相关实验。由于学具中提供的是串联电池组,学生从第三课开始一直在使用串联的电池盒进行实验,因此将教学中关于串并联电池的相关内容调整到第三课《简单电路》中。

基于以上分析,在设计本课教学活动时,本课尝试从最简单的暗盒入手,引导学生经历解暗箱的过程,认识到“通过现象可以推测电路连接方式”。并以此为基础,综合已知的串并联电路的特点,试着推测自制暗箱内部的电路连接。经历两个解暗箱的活动,让学生的学习情境和生活情境进行对接,并将这种“透过外在现象认识内在科学本质”的思维活动推而广之,引申到生活中更多的类似的暗箱,比如教室墙壁内的电路连接。经历以上三个梯度的教学活动,围绕着解暗箱循序渐进地展开探索,让学生逐步掌握基于实验现象进行推测的方法,并应用于解决生活中的实际问题。

三、本课教学目标设计

1、教学目标

科学概念

如果电能从一点流到另一点,两点之间一定有导体连接,这两个点之间就构成了通路,否则就是断路。

串联电路中小灯泡的亮度与串联的个数有关系,

过程与方法

1.制作“电路检测器”,并检验接线盒内的电路连接;

2.尝试通过观察小灯泡的亮灭情况推断电路内部可能的连接方法。

情感态度与价值观

保持勇于挑战、缜密推理的态度。

2、教学重点、难点

教学重点:

用电路检测器检验并推测接线盒内电路的连接情况,试着对同一现象进行不同解释。

教学难点:

根据对接线盒进行有顺序地检测,发现数学中排列组合的规律。

四、教学过程与教学资源设计

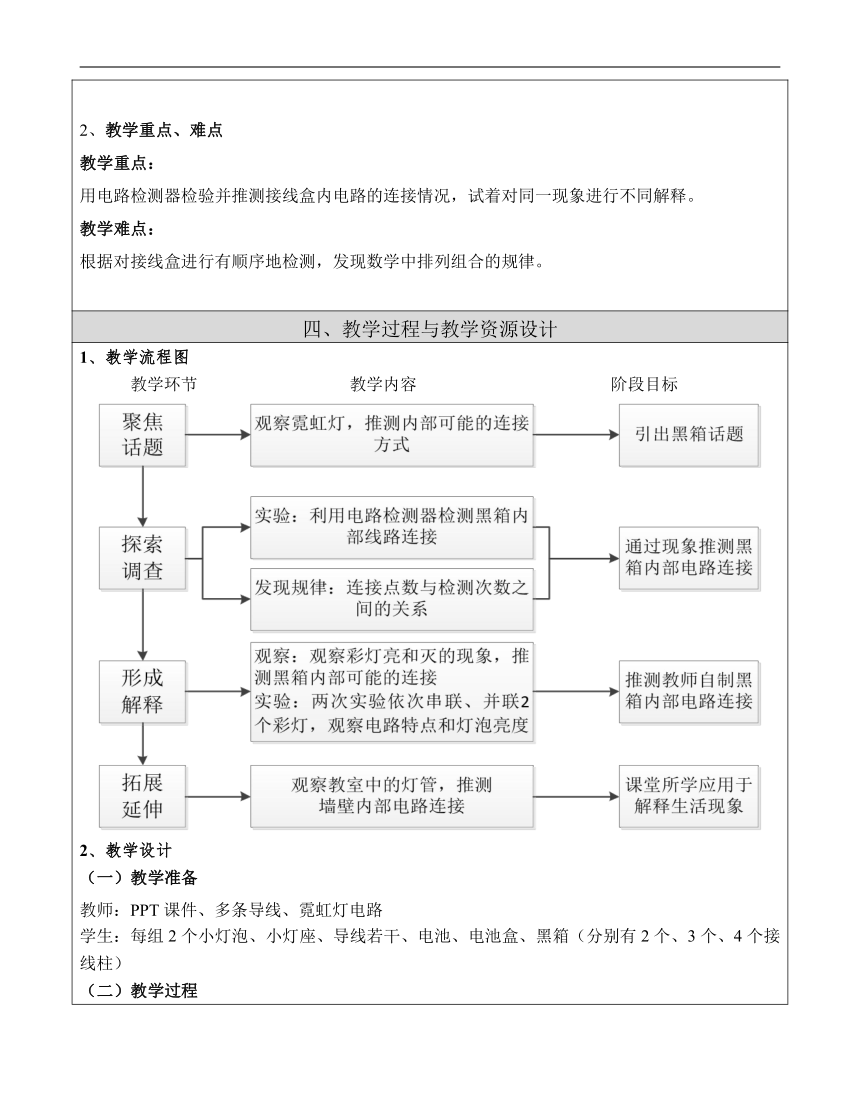

1、教学流程图

教学环节 教学内容 阶段目标

2、教学设计

(一)教学准备

教师:PPT课件、多条导线、霓虹灯电路

学生:每组2个小灯泡、小灯座、导线若干、电池、电池盒、黑箱(分别有2个、3个、4个接线柱)

(二)教学过程

一、聚焦话题

1.谈话:这是北京西单的夜景,出示图片:

但是也有的霓虹灯不那么漂亮,出示ppt图片:

2、老师这里一个简易霓虹灯,在不看后面的线路情况下,你能否推断出它的电路连接呢?

要想解决这个看似很难解决的问题,我们先从简单的方式入手,去研究一下。

霓虹灯后面又是怎么连接的?认识不一样的电路连接

【设计意图】问题来源于生活,通过学习掌握科学知识来解决生活中的问题,贴近生活,激发学生思考问题和解决问题的热情。

二、探索与调查

1、检测黑盒内电路连接

(1)老师这里有一个黑盒,上面有两个金属接线柱,在不打开盒子的情况下,你有没有办法猜出来后面有没有导线连接?

我们要想知道这两个点之间有没有导线连接需要检测几次呢?

小结:2个点,检测1次。

.任务提升难度,黑盒上有3个金属接线柱,每两个点之间都有可能有导线连接,能不能测出来?

需要测试几次呢?你是怎么测试的?

小结:3个点,检测3次。

任务难度继续提升,黑盒上有4个金属接线柱,每两个点之间都可能有导线连接,你能不能测出来?需要测试几次呢?

4.分组活动,根据提示完成实验。

制作电路检测器,有顺序地进行检测,并记录现象。

连接方法

通路√

断路×

√

3.请你推测黑盒内部的电路连接,并把结果画在下面。

我的结论是:

5、汇报交流

(1)学生分组汇报试验结果

(2)揭示黑箱,发现问题:

为什么和我们预想的不一样?

说明:通过现象,我们可以推断出看不到的内部是怎么连接的。但是即使是同样的现象也有可能有不同的连接方式。

在检测过程中,四个点我们检测了几次?展示前面2、3、4个点的点数与检测次数,同学们认真观察,看一看,这里面有什么规律?

如果有5个点,应该检测几次呢?自己算一算或者数一数。

三、形成解释

1.刚才通过观察通断路的现象,我们判断了黑箱里电路的连接。下面,我们继续观察前面的霓虹灯,看看它是怎么工作的。

(1)根据观察到的现象,推测小彩灯后面的电路,并连接出来。

(2)在连接过程中,你有什么新的发现?

(3)为什么在串联电路中,电路里面两个灯泡亮度会降低?

(4)在并联电路中情况又会是怎样呢?

(5)通过比较,我们可以判断这个暗箱的电路连接方式是串联的。

2.观察霓虹灯图片

(1)推测:霓虹灯为什么会产生这样的故障呢。

(2)虽然出了故障,但不是所有的灯都灭了,这又说明了什么呢?

拓展延伸

教室里面和家里面也有很多电路,它们都是埋藏在墙壁中的。我们也可以把它们看成是一个黑箱。

通过开关控制的管灯内部又可能是怎么连接的呢?

通过现象我们可以推断出事物的内部是怎么样的。

附:板书设计

五、学习效果评价设计

评价内容一:观察各组的检测记录单,是否是按照一定的顺序进行的。

数学思维在科学实验中的应用

水平一

不能够按顺序进行记录。

水平二

能按顺序记录。

评价内容二:小组讨论推测结果的过程中,学生敢于质疑、提出不同见解并能解释原因的能力。

探究精神

水平一

根据依据得不出结论

水平二

人云亦云,不能坚持己见

水平三

认真分析、有理有据、敢于质疑

6.教学设计特色说明与教学反思(300-500字)

本课的教学特色主要体现在以下几个方面:

(1)依据学生认知发展规律,对本单元教学顺序和教学内容进行了调整,本课从最简单的暗盒、老师自制暗箱、到生活中教室墙壁内的电路连接三个梯度进行教学活动,围绕着解暗箱循序渐进地展开探索,引导学生认识到暗箱不仅仅是指实验用的盒子,而是生活中很多的未知事物,体会“透过现象推断事物本质”的科学思维。

(2)运用数学思想中的排列组合检测黑箱内部电路连接,解决科学探索中的实际问题。教学活动围绕着解黑箱展开时,将科学、工程、数学和技术问题有效地结合,将学生已有的基础和学习到的零碎知识转变成一个探究世界相互联系的过程,培养学生具有STEM素养,各方面技能和认识相互支撑、相互补充、共同发展。

附录:

实验记录单 第______组

实验步骤:

1.制作电路检测器

2.有顺序地进行检测,并记录现象。

检测对象

检测结果 通路√ 断路×

3.请你推测黑盒内部的电路连接,并把结果画在下面。

我的结论是:

教学基本信息

课题

7.《不一样的电电路连接》

学科

科学

相关领域

教材

书名:义务教育课程标准实验教材《科学》四年级 下册

出版社:教育科学出版社

是否已实施

是

一、指导思想与理论依据

《小学科学课程标准》中关于技术与工程领域的内容指出:工程是人类为实现自己的需要,对已有的物质材料和生活环境加以系统性的开发、加工、生产、建设的实践活动。科学教育与工程教育相整合,可以增强学生对科学以及科学与工程之间的理解。本课以学生熟悉的霓虹灯场景引入,借助黑盒实验层层深入,引导学生探究霓虹灯的电路连接方式,并延伸至对生活中用电现象背后电路连接的研究,从而培养学生综合运用电路知识解决实际问题的能力.

科学综合实践活动是让学生在科学学科中,综合运用本学科内和跨学科的知识及技能等。本课综合运用简单电路与数学排列组合的知识,培养学生利用数学和计算思维解决科学问题的能力,提升学生学科素养。

二、教学背景分析

1、教材分析

本课隶属于课标中物质世界领域,能量表现形式范畴中电能的内容,位于教科版小学科学四年级下册第一单元《电》第七课.纵观《电》单元,第1课是学生们建立电概念的基础;第2-4课将展开对电路的研究并形成关于电的一些重要概念的理解,这些概念的形成是电路实际应用的基础;第5-7课旨在使学生把已形成的电路概念进一步发展为一个“可以控制的电路”,同时对电的理解也得到升华。整个单元的安排是具有严密的逻辑结构,前后课之间有着学生认识发展上的逻辑关系。从认识电的本质开始,到认识电路、电流,这一系列的探究活动将最终指向对电这种能量的认识。

2、学情分析

为了让教学更有针对性,对授课年级四年级1个班的40名学生进行了前测。 通过创设情境,主要了解学生在枚举法的应用方面的数学基础、通过前6课的学习之后对于简单电路连接和电路检测器的应用方面的掌握。

你要去超市买东西,目前有4张钱,分别是1角、5角、1块、5块,你只能任意地抽两张出来,你拿到的钱有多少种可能性?

80%的学生能够说出6种可能性,因为四年级学生在数学课中已经初步学习了枚举法,但是只有10%的学生能够有顺序地将6种可能性列出或者通过公式计算得出。

2.你有多少种办法能让两个小灯泡同时亮起来?

90%的学生能用串联和并联的方式让小灯泡亮起来,同时通过串联电池观察到灯泡亮度明显发生变化;

3.你能不能判断铝片是否能够导电?

95%的学生自制了电路检测器,将铝片连接到电路中,发现小灯泡亮,得出结论铝片导电;

综上所述:学生经过一个单元的学习,已经掌握了简单电路的基本概念,能看懂实物电路图,在技能方面能够组装出串、并联电路,会安装串联电池组,并能利用电路检测器检测电路;数学方面:学生已经初步学习了枚举法,但是缺少在学习过程中对枚举法的具体应用,不能有顺序地将枚举法进一步通过排列组合的方式应用于解决实际问题上。

3、对教材的改变

本课是本单元最后一课,教材安排分为两个部分:1、里面是怎样连接的。2、比较两种不同的电路连接。回顾前面的教学内容,在第三课《简单电路》一课中,已经提出了串并联电路,学生已经完成了串并联电路的相关实验。由于学具中提供的是串联电池组,学生从第三课开始一直在使用串联的电池盒进行实验,因此将教学中关于串并联电池的相关内容调整到第三课《简单电路》中。

基于以上分析,在设计本课教学活动时,本课尝试从最简单的暗盒入手,引导学生经历解暗箱的过程,认识到“通过现象可以推测电路连接方式”。并以此为基础,综合已知的串并联电路的特点,试着推测自制暗箱内部的电路连接。经历两个解暗箱的活动,让学生的学习情境和生活情境进行对接,并将这种“透过外在现象认识内在科学本质”的思维活动推而广之,引申到生活中更多的类似的暗箱,比如教室墙壁内的电路连接。经历以上三个梯度的教学活动,围绕着解暗箱循序渐进地展开探索,让学生逐步掌握基于实验现象进行推测的方法,并应用于解决生活中的实际问题。

三、本课教学目标设计

1、教学目标

科学概念

如果电能从一点流到另一点,两点之间一定有导体连接,这两个点之间就构成了通路,否则就是断路。

串联电路中小灯泡的亮度与串联的个数有关系,

过程与方法

1.制作“电路检测器”,并检验接线盒内的电路连接;

2.尝试通过观察小灯泡的亮灭情况推断电路内部可能的连接方法。

情感态度与价值观

保持勇于挑战、缜密推理的态度。

2、教学重点、难点

教学重点:

用电路检测器检验并推测接线盒内电路的连接情况,试着对同一现象进行不同解释。

教学难点:

根据对接线盒进行有顺序地检测,发现数学中排列组合的规律。

四、教学过程与教学资源设计

1、教学流程图

教学环节 教学内容 阶段目标

2、教学设计

(一)教学准备

教师:PPT课件、多条导线、霓虹灯电路

学生:每组2个小灯泡、小灯座、导线若干、电池、电池盒、黑箱(分别有2个、3个、4个接线柱)

(二)教学过程

一、聚焦话题

1.谈话:这是北京西单的夜景,出示图片:

但是也有的霓虹灯不那么漂亮,出示ppt图片:

2、老师这里一个简易霓虹灯,在不看后面的线路情况下,你能否推断出它的电路连接呢?

要想解决这个看似很难解决的问题,我们先从简单的方式入手,去研究一下。

霓虹灯后面又是怎么连接的?认识不一样的电路连接

【设计意图】问题来源于生活,通过学习掌握科学知识来解决生活中的问题,贴近生活,激发学生思考问题和解决问题的热情。

二、探索与调查

1、检测黑盒内电路连接

(1)老师这里有一个黑盒,上面有两个金属接线柱,在不打开盒子的情况下,你有没有办法猜出来后面有没有导线连接?

我们要想知道这两个点之间有没有导线连接需要检测几次呢?

小结:2个点,检测1次。

.任务提升难度,黑盒上有3个金属接线柱,每两个点之间都有可能有导线连接,能不能测出来?

需要测试几次呢?你是怎么测试的?

小结:3个点,检测3次。

任务难度继续提升,黑盒上有4个金属接线柱,每两个点之间都可能有导线连接,你能不能测出来?需要测试几次呢?

4.分组活动,根据提示完成实验。

制作电路检测器,有顺序地进行检测,并记录现象。

连接方法

通路√

断路×

√

3.请你推测黑盒内部的电路连接,并把结果画在下面。

我的结论是:

5、汇报交流

(1)学生分组汇报试验结果

(2)揭示黑箱,发现问题:

为什么和我们预想的不一样?

说明:通过现象,我们可以推断出看不到的内部是怎么连接的。但是即使是同样的现象也有可能有不同的连接方式。

在检测过程中,四个点我们检测了几次?展示前面2、3、4个点的点数与检测次数,同学们认真观察,看一看,这里面有什么规律?

如果有5个点,应该检测几次呢?自己算一算或者数一数。

三、形成解释

1.刚才通过观察通断路的现象,我们判断了黑箱里电路的连接。下面,我们继续观察前面的霓虹灯,看看它是怎么工作的。

(1)根据观察到的现象,推测小彩灯后面的电路,并连接出来。

(2)在连接过程中,你有什么新的发现?

(3)为什么在串联电路中,电路里面两个灯泡亮度会降低?

(4)在并联电路中情况又会是怎样呢?

(5)通过比较,我们可以判断这个暗箱的电路连接方式是串联的。

2.观察霓虹灯图片

(1)推测:霓虹灯为什么会产生这样的故障呢。

(2)虽然出了故障,但不是所有的灯都灭了,这又说明了什么呢?

拓展延伸

教室里面和家里面也有很多电路,它们都是埋藏在墙壁中的。我们也可以把它们看成是一个黑箱。

通过开关控制的管灯内部又可能是怎么连接的呢?

通过现象我们可以推断出事物的内部是怎么样的。

附:板书设计

五、学习效果评价设计

评价内容一:观察各组的检测记录单,是否是按照一定的顺序进行的。

数学思维在科学实验中的应用

水平一

不能够按顺序进行记录。

水平二

能按顺序记录。

评价内容二:小组讨论推测结果的过程中,学生敢于质疑、提出不同见解并能解释原因的能力。

探究精神

水平一

根据依据得不出结论

水平二

人云亦云,不能坚持己见

水平三

认真分析、有理有据、敢于质疑

6.教学设计特色说明与教学反思(300-500字)

本课的教学特色主要体现在以下几个方面:

(1)依据学生认知发展规律,对本单元教学顺序和教学内容进行了调整,本课从最简单的暗盒、老师自制暗箱、到生活中教室墙壁内的电路连接三个梯度进行教学活动,围绕着解暗箱循序渐进地展开探索,引导学生认识到暗箱不仅仅是指实验用的盒子,而是生活中很多的未知事物,体会“透过现象推断事物本质”的科学思维。

(2)运用数学思想中的排列组合检测黑箱内部电路连接,解决科学探索中的实际问题。教学活动围绕着解黑箱展开时,将科学、工程、数学和技术问题有效地结合,将学生已有的基础和学习到的零碎知识转变成一个探究世界相互联系的过程,培养学生具有STEM素养,各方面技能和认识相互支撑、相互补充、共同发展。

附录:

实验记录单 第______组

实验步骤:

1.制作电路检测器

2.有顺序地进行检测,并记录现象。

检测对象

检测结果 通路√ 断路×

3.请你推测黑盒内部的电路连接,并把结果画在下面。

我的结论是:

同课章节目录