人教部编版七年级历史下册第7课 辽、西夏与北宋的并立课件( 共20张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教部编版七年级历史下册第7课 辽、西夏与北宋的并立课件( 共20张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 9.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-02-21 21:15:04 | ||

图片预览

文档简介

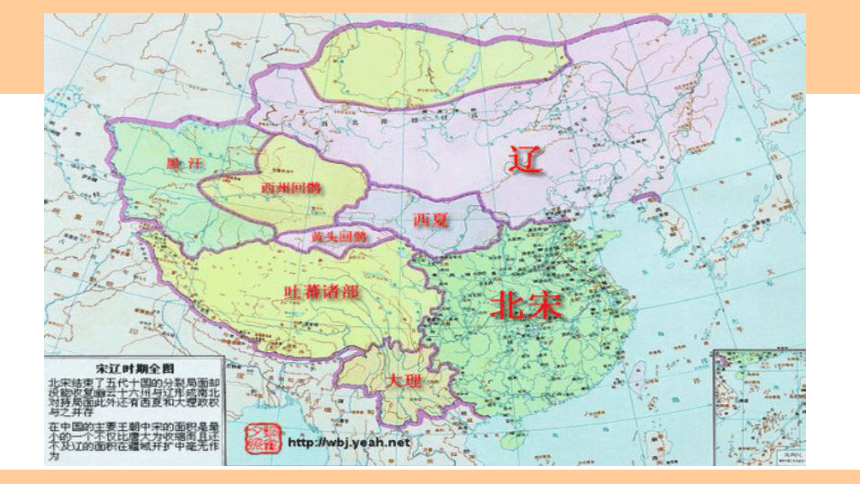

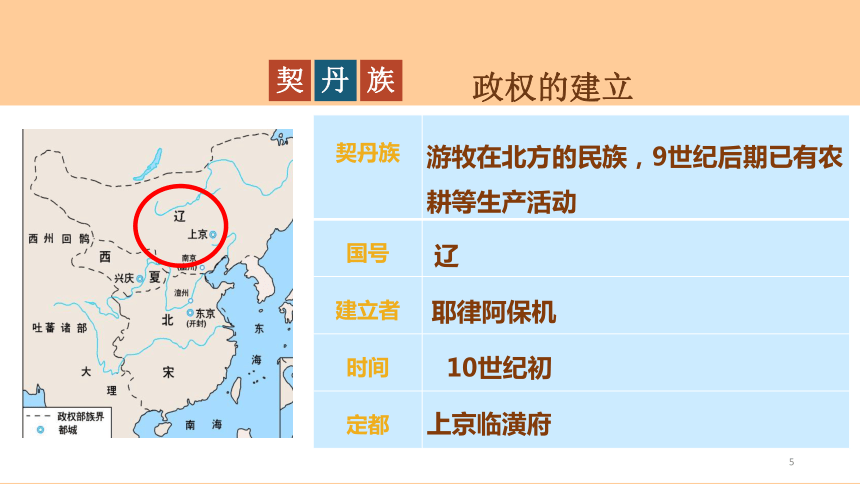

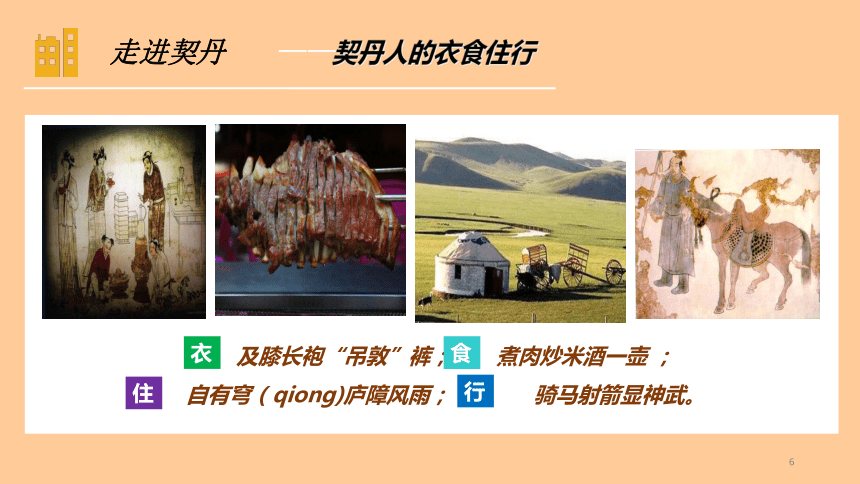

课件20张PPT。 第7课辽 、西夏与北宋的并立2契丹族与党项族一、北方民族的强势雄起知识延展契丹族的起源 关于契丹族的起源,有个古老的传说:有男子乘白马自湟河(今西拉木伦河)而来,女子乘青牛自土河(今老哈河)而来,二者相遇,结为配偶,生八子。他们的子孙繁衍成为八个部落,逐渐发展成为以后的契丹族。 4游牧在北方的民族,9世纪后期已有农耕等生产活动 辽耶律阿保机10世纪初上京临潢府

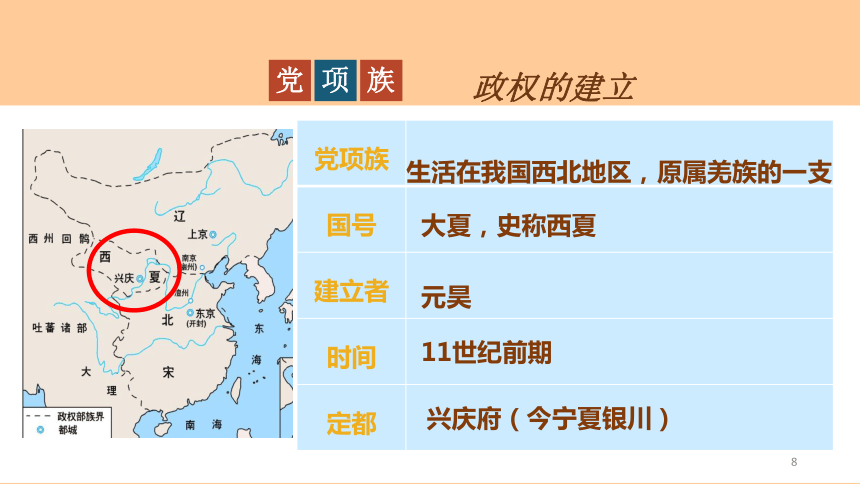

政权的建立契丹族5走进契丹——契丹人的衣食住行6——走近大辽 货币 文字 印章 鸡冠壶7生活在我国西北地区,原属羌族的一支大夏,史称西夏元昊11世纪前期兴庆府(今宁夏银川)

政权的建立党项族8知识延展——走近西夏西夏货币西夏符牌西夏文字西夏印章9辽与北宋的和战二、少数民族与汉族的交锋

之

燕云十六州有多重要?十六州所辖土地囊括了当时中国东北和北部地区,是最重要的险关要塞与天然屏障。如果丧失,将致使华北广大平原全部裸露在北方游牧民族的铁蹄之下。宋辽11

辽与北宋的和战的情况北宋与辽保持友好关系,双方互通使节向辽发动数次战争均失败,只好采取防御政策澶州之战后,辽与宋议和, 签订“澶渊之盟”宋太祖宋太宗宋真宗12

“澶渊之盟”的史实(寇)准请曰:“陛下不过河,则人心益危,敌气未慑,非所以取威决胜也。”众议皆惧,准力争也。帝遂渡河,御北城门楼,远近望见御盖,踊跃欢呼,声闻数十里。契丹相视惊愕,不能成列。

《宋史》13一、辽宋约为兄弟之国,辽圣宗年幼,称宋真宗为兄。

二、以白沟河为国界,双方撤兵。

三、宋每年向辽提供岁币十万两,绢二十万匹。

四、双方于边境设置榷(que)场,开展互市贸易。 内容14

你认为盟约中哪些内容对宋朝有利?澶渊之盟的签订:“宋朝再以屈辱换取苟安,此后长时间内宋辽之间不再有大的战事。” ——范文澜等主编的《中国通史》

(辽)与朝廷和好年深,蕃汉人户休养生息,人人安居,不乐战斗。

——苏辙:《栾城集》思考:北宋在澶州打退了辽军,为什么却与辽讲和并签订屈辱的澶渊之盟 ?宋军虽然在澶州之战时打败了辽军,但宋军并没有全歼辽军的实力。辽军失去了锐气,军心不稳,也没有打败宋的能力。势力均衡,互相妥协16夏与北宋的关系西三、少数民族与汉族的交锋 西夏与北宋进行和谈,订立宋夏和约,元昊向宋称臣,宋给西夏岁币,在辽和西夏边境设置榷(que)场。 宋夏议和促进了双方边界地区的生产和贸易发展,宋夏边界贸易兴旺。内容作用

西夏与北宋的关系宋夏议和18议一议北宋与辽、西夏订立和约,对社会经济和民众生活有什么影响?对民众生活:一方面,在一定程度上加重了民众的赋税负担;另一方面,使边境民众生活环境相对安定,加强了各民族间的友好关系,促进了民族交融对社会经济:避免战争给社会生产力带来的破坏,促进了我国偏远地区的贸易与开发,有利于经济的交流和发展碰撞中的交融19 辽宋、宋夏关系是中华民族内部的矛盾关系,要清醒认识到澶渊之盟是双方相互妥协的产物。对辽、西夏来说,不仅使他们安然脱险,还得到了“岁币”。对于北宋来说,和议是一个屈辱和约,“岁币”成为它的沉重负担。但就中华民族来说,议和使民族交融进一步发展。要多角度地看待历史事件。西夏辽北宋

政权的建立契丹族5走进契丹——契丹人的衣食住行6——走近大辽 货币 文字 印章 鸡冠壶7生活在我国西北地区,原属羌族的一支大夏,史称西夏元昊11世纪前期兴庆府(今宁夏银川)

政权的建立党项族8知识延展——走近西夏西夏货币西夏符牌西夏文字西夏印章9辽与北宋的和战二、少数民族与汉族的交锋

之

燕云十六州有多重要?十六州所辖土地囊括了当时中国东北和北部地区,是最重要的险关要塞与天然屏障。如果丧失,将致使华北广大平原全部裸露在北方游牧民族的铁蹄之下。宋辽11

辽与北宋的和战的情况北宋与辽保持友好关系,双方互通使节向辽发动数次战争均失败,只好采取防御政策澶州之战后,辽与宋议和, 签订“澶渊之盟”宋太祖宋太宗宋真宗12

“澶渊之盟”的史实(寇)准请曰:“陛下不过河,则人心益危,敌气未慑,非所以取威决胜也。”众议皆惧,准力争也。帝遂渡河,御北城门楼,远近望见御盖,踊跃欢呼,声闻数十里。契丹相视惊愕,不能成列。

《宋史》13一、辽宋约为兄弟之国,辽圣宗年幼,称宋真宗为兄。

二、以白沟河为国界,双方撤兵。

三、宋每年向辽提供岁币十万两,绢二十万匹。

四、双方于边境设置榷(que)场,开展互市贸易。 内容14

你认为盟约中哪些内容对宋朝有利?澶渊之盟的签订:“宋朝再以屈辱换取苟安,此后长时间内宋辽之间不再有大的战事。” ——范文澜等主编的《中国通史》

(辽)与朝廷和好年深,蕃汉人户休养生息,人人安居,不乐战斗。

——苏辙:《栾城集》思考:北宋在澶州打退了辽军,为什么却与辽讲和并签订屈辱的澶渊之盟 ?宋军虽然在澶州之战时打败了辽军,但宋军并没有全歼辽军的实力。辽军失去了锐气,军心不稳,也没有打败宋的能力。势力均衡,互相妥协16夏与北宋的关系西三、少数民族与汉族的交锋 西夏与北宋进行和谈,订立宋夏和约,元昊向宋称臣,宋给西夏岁币,在辽和西夏边境设置榷(que)场。 宋夏议和促进了双方边界地区的生产和贸易发展,宋夏边界贸易兴旺。内容作用

西夏与北宋的关系宋夏议和18议一议北宋与辽、西夏订立和约,对社会经济和民众生活有什么影响?对民众生活:一方面,在一定程度上加重了民众的赋税负担;另一方面,使边境民众生活环境相对安定,加强了各民族间的友好关系,促进了民族交融对社会经济:避免战争给社会生产力带来的破坏,促进了我国偏远地区的贸易与开发,有利于经济的交流和发展碰撞中的交融19 辽宋、宋夏关系是中华民族内部的矛盾关系,要清醒认识到澶渊之盟是双方相互妥协的产物。对辽、西夏来说,不仅使他们安然脱险,还得到了“岁币”。对于北宋来说,和议是一个屈辱和约,“岁币”成为它的沉重负担。但就中华民族来说,议和使民族交融进一步发展。要多角度地看待历史事件。西夏辽北宋

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源