人教部编版七年级下册历史 第6课 北宋的政治 课件(31张ppt)

文档属性

| 名称 | 人教部编版七年级下册历史 第6课 北宋的政治 课件(31张ppt) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-02-21 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

北宋的政治

赵匡胤(宋太祖)

一、宋太祖强化中央集权

1、北宋的建立

建立者:

时间:

定都:

960年

东京(开封)

陈桥驿兵变

赵匡胤作为唐末五代

十国混战局面的终结者和

宋朝的开拓者,是中国历

史上一个承前启后的重要

人物。他具有完美的人格

魅力:心地清正,嫉恶如

仇,宽仁大度,虚怀若谷,

好学不倦,勤政爱民,严

于律己,不近声色,崇尚

节俭,以身作则等等,不仅对改变五代以来奢靡风气具有极大的示范效应,而且深为后世史学家所津津乐道。

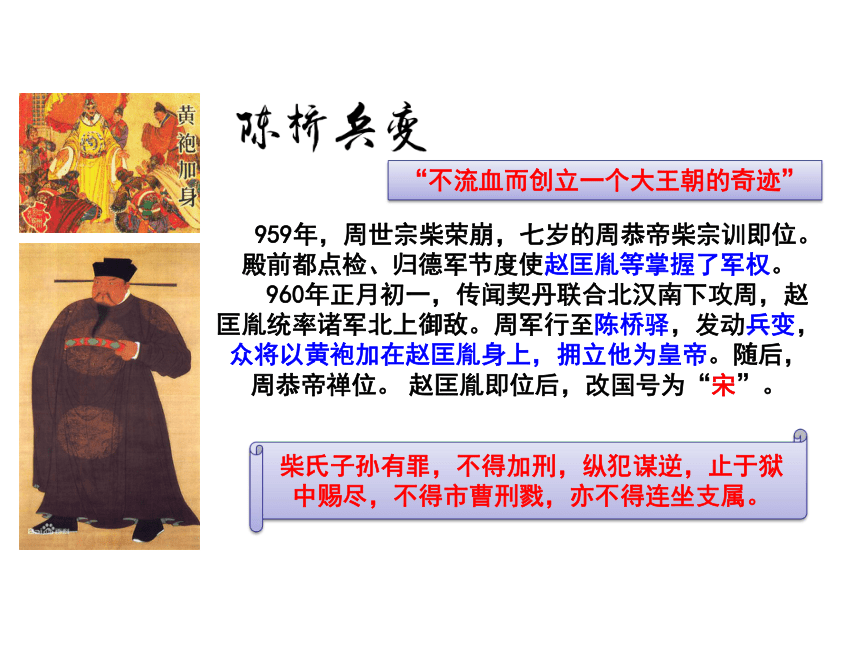

959年,周世宗柴荣崩,七岁的周恭帝柴宗训即位。殿前都点检、归德军节度使赵匡胤等掌握了军权。

960年正月初一,传闻契丹联合北汉南下攻周,赵匡胤统率诸军北上御敌。周军行至陈桥驿,发动兵变,众将以黄袍加在赵匡胤身上,拥立他为皇帝。随后,周恭帝禅位。 赵匡胤即位后,改国号为“宋”。

“不流血而创立一个大王朝的奇迹”

柴氏子孙有罪,不得加刑,纵犯谋逆,止于狱中赐尽,不得市曹刑戮,亦不得连坐支属。

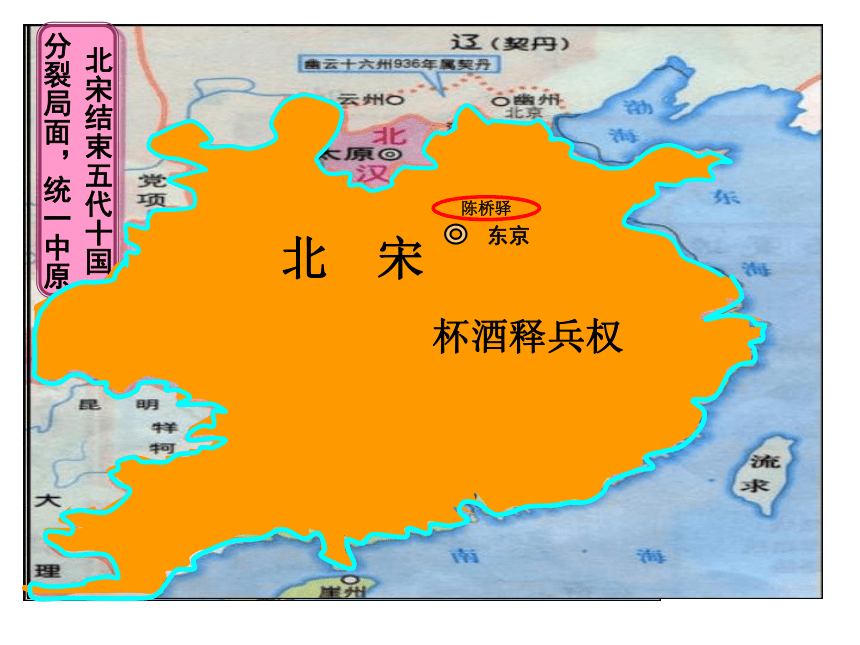

北 宋

陈桥驿

东京

北 宋

陈桥驿

东京

北宋结束五代十国

分裂局面,统一中原

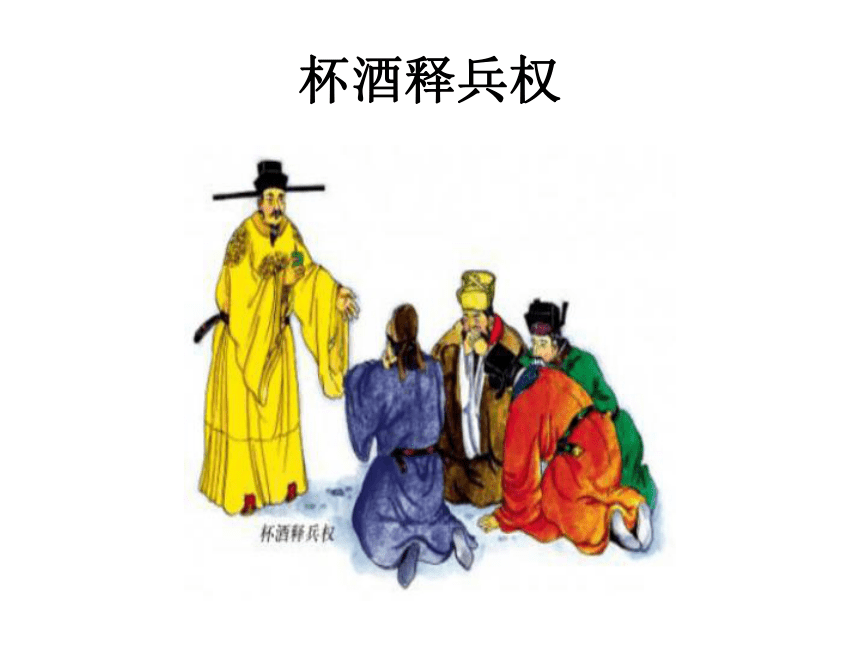

杯酒释兵权

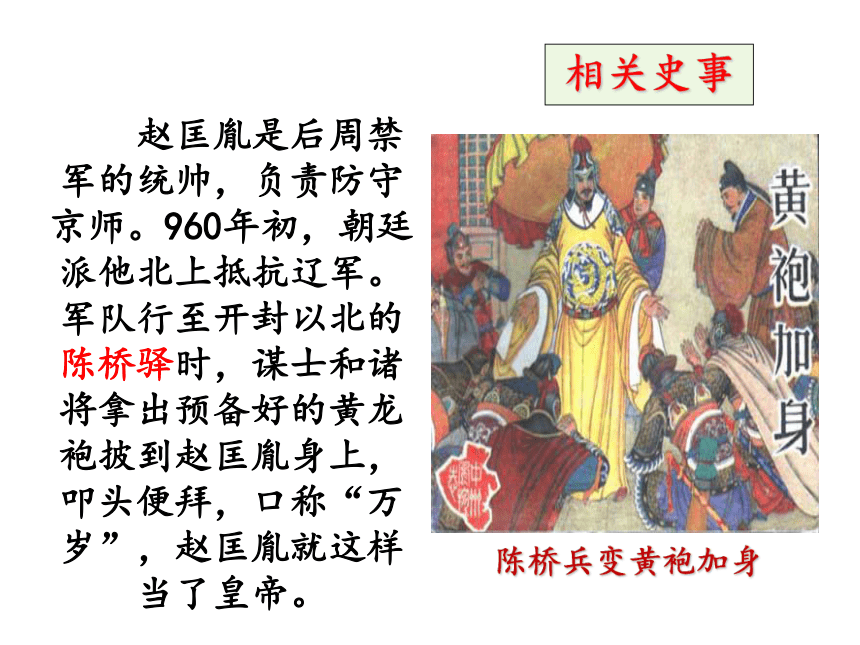

赵匡胤是后周禁军的统帅,负责防守京师。960年初,朝廷派他北上抵抗辽军。军队行至开封以北的陈桥驿时,谋士和诸将拿出预备好的黄龙袍披到赵匡胤身上,叩头便拜,口称“万岁”,赵匡胤就这样当了皇帝。

相关史事

陈桥兵变黄袍加身

2.局部统一

宋太祖和他的后继者先南后北,陆续消灭了南方割据政权,结束了中原和南方的分裂割据局面。

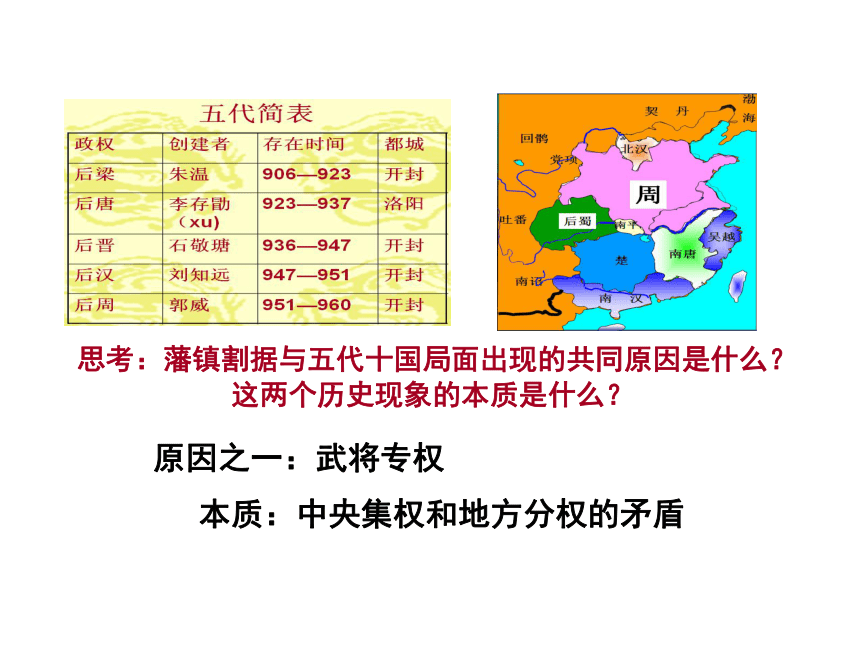

思考:藩镇割据与五代十国局面出现的共同原因是什么?

本质:中央集权和地方分权的矛盾

原因之一:武将专权

这两个历史现象的本质是什么?

①解除禁军将领的兵权;

②控制对军队的调动,(将领有握兵之重而无发兵之权);

③调换军队将领,定期换防,(兵不识将,将不识兵)

措施:(1)军事方面:

(2)政治方面:

中央:

①分化事权,削弱相权;

地方:

②地方官一律使用文官(知州),实施三年一换制度;

③设通判,分化知州的权力;

④地方设转运使,把地方财赋收归中央。

重点

目的:为了防止唐末以来藩镇割据局面的再现

一、宋太祖强化中央集权

杯酒释兵权

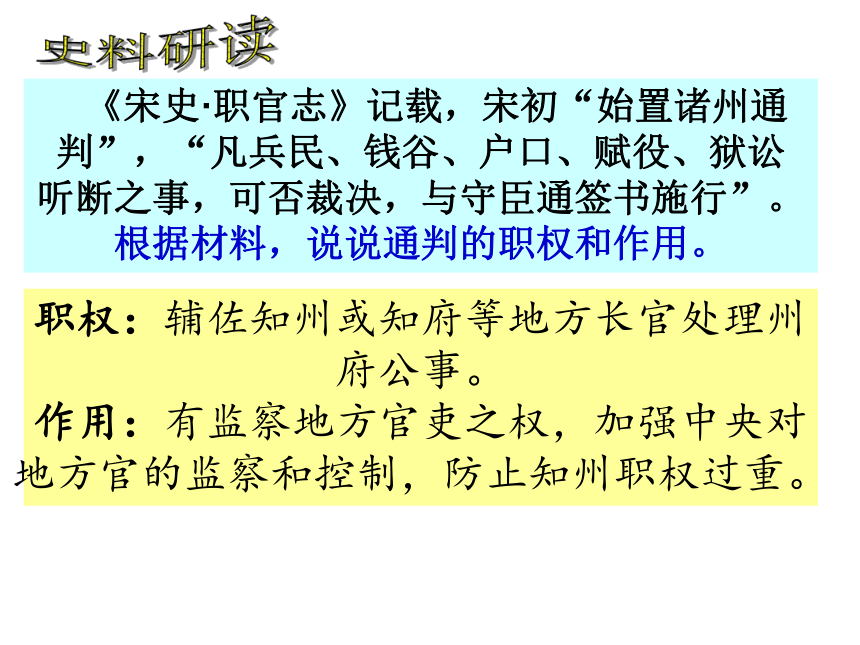

《宋史·职官志》记载,宋初“始置诸州通判”,“凡兵民、钱谷、户口、赋役、狱讼

听断之事,可否裁决,与守臣通签书施行”。

根据材料,说说通判的职权和作用。

史料研读

职权:辅佐知州或知府等地方长官处理州府公事。

作用:有监察地方官吏之权,加强中央对地方官的监察和控制,防止知州职权过重。

材料一 : 太祖问:“天下自唐季以来,数十年间,帝王凡易八姓,战斗不息,生民涂炭,其故何也?”赵普回答:“此非他故,方镇太重,君弱臣强而已。今所以治之,亦无他奇巧,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”

材料中,赵普所说的“权”“钱”“兵”,指的是什么?宋太祖对此采取了哪些措施?

“权”指军权;“钱”指财赋;“兵”指对军队的控制权;

措施:略

积极影响:地方的行政权、财权和军权都收归了中央,官员的权力比以往受到制衡和约束,武人干政的风险降低,士人受到普遍尊重。中央集权大大加强。

北宋加强中央集权有何影响

消极影响:削弱了军队战斗力,这是宋代形成“积弱”局面的原因之一。导致官僚机构膨胀,官俸和军费开支庞大。冗官、冗兵和冗费导致北宋形成“积贫”的局面。

宁为百夫长,胜作一书生!

万般皆下品,

唯有读书高!

VS

唐朝武将

宋代文臣

曾因国难披金甲,

不为家贫卖宝刀。

——(宋)曹翰《退将诗》

做人莫做军,

做铁莫做针。

——(宋)谚语

为什么会发生这种变化?

1、目的:防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现

宋太祖重用文臣掌握军政大权

宋太宗抑制武将,提升文官地位

表现1:文臣统兵格局形成

文官担任要职,主持军务,地位和待遇高于武将

武将受牵制,统军的指挥权被严重束缚

2、表现:

三、重文轻武的政策

表现2.改革和发展了科举制

(1)概况:宋初大幅度增加科举取士名额,提高进士地位

(2)影响:

①在全国范围营造了浓厚的读书风气

②促进整个社会文化素养的提高

③造就了宋朝科技发达、文化昌盛、人才辈出的文治局面

范仲淹

包拯

欧阳修

宋朝名臣

唐朝河西节席使张议潮统军出行图

北宋文官出行图

宋初的大将曹翰写下一首《退将诗》,有“曾因国难披金甲,不为家贫卖宝刀”之句;当时由谚语曰:“做人莫做军,做铁莫做针。”

武将为什么会发出这样的感慨?为什么当时的人不以从军为荣?

史料研读

因为宋朝重文轻武。宋朝统治者为防止唐末以来武将跋扈的弊端重现,采取抑制武将、提升文官地位的政策。

欧阳修

欧阳修,北宋政治家、文学家,在政治上负有盛名。天圣八年进士。以翰林学士修《新唐书》。

宋英宗时,官至枢密副使、参知政事。

兵权

文臣掌握军政大权

文臣统兵

行政权

唐朝河西节度使张议潮统军出行图

宋朝文官出行图

文官地位高

通过上述措施,宋朝把中央集权强化到前所未有的程度,皇权大大加强

《励学篇》

——宋真宗

富家不用买良田,书中自有千钟粟。

安居不用架高堂,书中自有黄金屋。

出门莫恨无人随,书中车马多如簇。

娶妻莫恨无良媒,书中自有颜如玉。

男儿欲遂平生志,五经勤向窗前读。

《神童诗》

——汪洙

……万般皆下品,惟有读书高。

……朝为田舍郎,暮登天子堂。

将相本无种,男儿当自强。

……

宋人科举考试图

科举制

1、隋文帝:初步建立起通过考试选拔人才的制度

2、隋炀帝:创立进士科,科举制正式形成

3、唐太宗:增加考试科目

4、武则天:创立殿试和武举

5、宋朝:增加科举取士名额,提高进士地位

2、注重发展文教事业,改革和发展了科举制。

科举取士

宋太祖:最多一次是31人,诸科最多是96人;

宋太宗:977年,进士109人,诸科200人,

又赐进士180多人,总录500多人

宋真宗:(继续增加),如在1000年录取进士

409人,诸科更高达1129人。

大幅度增加科举取士名额,提高进士地位,进士不仅授官从优,而且升迁迅速。

科举制度的发展,对宋代社会产生了深远影响,在全国范围营造了浓厚的读书风气,也促进整个社会文化素质的提高,造就了宋朝科技发达,文化昌盛,人才辈出的文治局面。

①积极影响:扭转了五代十国时期尚武轻文的风气,杜绝了武将跋扈和兵变政移的情况发生,有利于政权的稳固和社会的安定。

3、重文轻武政策的影响

弊端:将不专兵,兵无常帅,导致军队战斗力减弱,成为北宋在民族斗争中屡败的原因;政治机构重叠,相互牵制,官吏冗多,人浮于事,既导致办事效率下降,又增加了朝廷的财政支出。

②消极影响:军队战斗力削弱,政府行政效率下降,人民负担加重。

宋初的大将曹翰写下一首《退将诗》,有“曾因国难披金甲,不为家贫卖宝刀”之句;当时由谚语曰:“做人莫做军,做铁莫做针。”

武将为什么会发出这样的感慨?为什么当时的人不以从军为荣?

史料研读

宋朝时武将的地位和待遇低

宋朝实行重文轻武的政策。

北宋盲目推行重文轻武政策,给我们当今国家建设有何启示?

①政策的倾向一定不能走极端;

②要综合、全盘考虑战略问题;

③要结合国情,实事求是、理论联系实践不断总结不足,及时加以改进;

④文武之道,一张一弛,建设现代化军队,研发高科技武器,巩固国防。

北宋的政治

赵匡胤(宋太祖)

一、宋太祖强化中央集权

1、北宋的建立

建立者:

时间:

定都:

960年

东京(开封)

陈桥驿兵变

赵匡胤作为唐末五代

十国混战局面的终结者和

宋朝的开拓者,是中国历

史上一个承前启后的重要

人物。他具有完美的人格

魅力:心地清正,嫉恶如

仇,宽仁大度,虚怀若谷,

好学不倦,勤政爱民,严

于律己,不近声色,崇尚

节俭,以身作则等等,不仅对改变五代以来奢靡风气具有极大的示范效应,而且深为后世史学家所津津乐道。

959年,周世宗柴荣崩,七岁的周恭帝柴宗训即位。殿前都点检、归德军节度使赵匡胤等掌握了军权。

960年正月初一,传闻契丹联合北汉南下攻周,赵匡胤统率诸军北上御敌。周军行至陈桥驿,发动兵变,众将以黄袍加在赵匡胤身上,拥立他为皇帝。随后,周恭帝禅位。 赵匡胤即位后,改国号为“宋”。

“不流血而创立一个大王朝的奇迹”

柴氏子孙有罪,不得加刑,纵犯谋逆,止于狱中赐尽,不得市曹刑戮,亦不得连坐支属。

北 宋

陈桥驿

东京

北 宋

陈桥驿

东京

北宋结束五代十国

分裂局面,统一中原

杯酒释兵权

赵匡胤是后周禁军的统帅,负责防守京师。960年初,朝廷派他北上抵抗辽军。军队行至开封以北的陈桥驿时,谋士和诸将拿出预备好的黄龙袍披到赵匡胤身上,叩头便拜,口称“万岁”,赵匡胤就这样当了皇帝。

相关史事

陈桥兵变黄袍加身

2.局部统一

宋太祖和他的后继者先南后北,陆续消灭了南方割据政权,结束了中原和南方的分裂割据局面。

思考:藩镇割据与五代十国局面出现的共同原因是什么?

本质:中央集权和地方分权的矛盾

原因之一:武将专权

这两个历史现象的本质是什么?

①解除禁军将领的兵权;

②控制对军队的调动,(将领有握兵之重而无发兵之权);

③调换军队将领,定期换防,(兵不识将,将不识兵)

措施:(1)军事方面:

(2)政治方面:

中央:

①分化事权,削弱相权;

地方:

②地方官一律使用文官(知州),实施三年一换制度;

③设通判,分化知州的权力;

④地方设转运使,把地方财赋收归中央。

重点

目的:为了防止唐末以来藩镇割据局面的再现

一、宋太祖强化中央集权

杯酒释兵权

《宋史·职官志》记载,宋初“始置诸州通判”,“凡兵民、钱谷、户口、赋役、狱讼

听断之事,可否裁决,与守臣通签书施行”。

根据材料,说说通判的职权和作用。

史料研读

职权:辅佐知州或知府等地方长官处理州府公事。

作用:有监察地方官吏之权,加强中央对地方官的监察和控制,防止知州职权过重。

材料一 : 太祖问:“天下自唐季以来,数十年间,帝王凡易八姓,战斗不息,生民涂炭,其故何也?”赵普回答:“此非他故,方镇太重,君弱臣强而已。今所以治之,亦无他奇巧,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”

材料中,赵普所说的“权”“钱”“兵”,指的是什么?宋太祖对此采取了哪些措施?

“权”指军权;“钱”指财赋;“兵”指对军队的控制权;

措施:略

积极影响:地方的行政权、财权和军权都收归了中央,官员的权力比以往受到制衡和约束,武人干政的风险降低,士人受到普遍尊重。中央集权大大加强。

北宋加强中央集权有何影响

消极影响:削弱了军队战斗力,这是宋代形成“积弱”局面的原因之一。导致官僚机构膨胀,官俸和军费开支庞大。冗官、冗兵和冗费导致北宋形成“积贫”的局面。

宁为百夫长,胜作一书生!

万般皆下品,

唯有读书高!

VS

唐朝武将

宋代文臣

曾因国难披金甲,

不为家贫卖宝刀。

——(宋)曹翰《退将诗》

做人莫做军,

做铁莫做针。

——(宋)谚语

为什么会发生这种变化?

1、目的:防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现

宋太祖重用文臣掌握军政大权

宋太宗抑制武将,提升文官地位

表现1:文臣统兵格局形成

文官担任要职,主持军务,地位和待遇高于武将

武将受牵制,统军的指挥权被严重束缚

2、表现:

三、重文轻武的政策

表现2.改革和发展了科举制

(1)概况:宋初大幅度增加科举取士名额,提高进士地位

(2)影响:

①在全国范围营造了浓厚的读书风气

②促进整个社会文化素养的提高

③造就了宋朝科技发达、文化昌盛、人才辈出的文治局面

范仲淹

包拯

欧阳修

宋朝名臣

唐朝河西节席使张议潮统军出行图

北宋文官出行图

宋初的大将曹翰写下一首《退将诗》,有“曾因国难披金甲,不为家贫卖宝刀”之句;当时由谚语曰:“做人莫做军,做铁莫做针。”

武将为什么会发出这样的感慨?为什么当时的人不以从军为荣?

史料研读

因为宋朝重文轻武。宋朝统治者为防止唐末以来武将跋扈的弊端重现,采取抑制武将、提升文官地位的政策。

欧阳修

欧阳修,北宋政治家、文学家,在政治上负有盛名。天圣八年进士。以翰林学士修《新唐书》。

宋英宗时,官至枢密副使、参知政事。

兵权

文臣掌握军政大权

文臣统兵

行政权

唐朝河西节度使张议潮统军出行图

宋朝文官出行图

文官地位高

通过上述措施,宋朝把中央集权强化到前所未有的程度,皇权大大加强

《励学篇》

——宋真宗

富家不用买良田,书中自有千钟粟。

安居不用架高堂,书中自有黄金屋。

出门莫恨无人随,书中车马多如簇。

娶妻莫恨无良媒,书中自有颜如玉。

男儿欲遂平生志,五经勤向窗前读。

《神童诗》

——汪洙

……万般皆下品,惟有读书高。

……朝为田舍郎,暮登天子堂。

将相本无种,男儿当自强。

……

宋人科举考试图

科举制

1、隋文帝:初步建立起通过考试选拔人才的制度

2、隋炀帝:创立进士科,科举制正式形成

3、唐太宗:增加考试科目

4、武则天:创立殿试和武举

5、宋朝:增加科举取士名额,提高进士地位

2、注重发展文教事业,改革和发展了科举制。

科举取士

宋太祖:最多一次是31人,诸科最多是96人;

宋太宗:977年,进士109人,诸科200人,

又赐进士180多人,总录500多人

宋真宗:(继续增加),如在1000年录取进士

409人,诸科更高达1129人。

大幅度增加科举取士名额,提高进士地位,进士不仅授官从优,而且升迁迅速。

科举制度的发展,对宋代社会产生了深远影响,在全国范围营造了浓厚的读书风气,也促进整个社会文化素质的提高,造就了宋朝科技发达,文化昌盛,人才辈出的文治局面。

①积极影响:扭转了五代十国时期尚武轻文的风气,杜绝了武将跋扈和兵变政移的情况发生,有利于政权的稳固和社会的安定。

3、重文轻武政策的影响

弊端:将不专兵,兵无常帅,导致军队战斗力减弱,成为北宋在民族斗争中屡败的原因;政治机构重叠,相互牵制,官吏冗多,人浮于事,既导致办事效率下降,又增加了朝廷的财政支出。

②消极影响:军队战斗力削弱,政府行政效率下降,人民负担加重。

宋初的大将曹翰写下一首《退将诗》,有“曾因国难披金甲,不为家贫卖宝刀”之句;当时由谚语曰:“做人莫做军,做铁莫做针。”

武将为什么会发出这样的感慨?为什么当时的人不以从军为荣?

史料研读

宋朝时武将的地位和待遇低

宋朝实行重文轻武的政策。

北宋盲目推行重文轻武政策,给我们当今国家建设有何启示?

①政策的倾向一定不能走极端;

②要综合、全盘考虑战略问题;

③要结合国情,实事求是、理论联系实践不断总结不足,及时加以改进;

④文武之道,一张一弛,建设现代化军队,研发高科技武器,巩固国防。

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源