【解析版】2019-2020学年高二历史人民版选修1专题检测卷:专题五 欧洲宗教改革

文档属性

| 名称 | 【解析版】2019-2020学年高二历史人民版选修1专题检测卷:专题五 欧洲宗教改革 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 59.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-02-22 14:52:58 | ||

图片预览

文档简介

欧洲宗教改革

(时间:90分钟 分数:100分)

一、选择题(共15小题,每小题4分,共60分)

1.马丁·路德这样描述他在奥古斯丁修道院塔楼的“福音体验”:“我夜以继日地思索‘上帝公义’的问题,直到我看出它与‘义人必因信得生’的关系。不久我便明白‘上帝的公义’真正指的是上帝以恩惠和怜悯使我们因信称义。我立即感到自己已得重生,乐园的门大开,让我进入。《圣经》的一切话语有了新意义。”马丁·路德“福音体验”的重大意义在于( )

A.动摇了上帝在人们心中的地位

B.使宗教神权、专制王权和贵族特权遭到沉重打击

C.使人们获得精神自由和灵魂得救的自主权

D.是人类自我意识的第一次觉醒

2.马丁·路德决心将拉丁文版本的《圣经》翻译成德语。面对德国方言林立的状况,他“不得不去问一问在家里的母亲们,问一问在胡同里的孩子们,问一问集市上的贩夫走卒,要亲眼看一看他们在谈论时是如何开口的,并按此进行翻译”。他这样做的主要目的是( )

A.使人人可以阅读和理解《圣经》

B.建立民族教会

C.推动德语的统一和德意志民族的形成

D.清除神学束缚

3.马克思在《〈黑格尔法哲学批判〉导言》中写道:“路德战胜了信神的奴役制,只是因为他用信仰的奴隶制代替了它。”“信仰的奴隶制”是指( )

A.人皆僧侣 B.因行称义

C.人皆上帝 D.理性至上

4.“他的思想不仅长有翅膀,而且长有双手,他不仅说了,而且做了。他不仅是他那个时代的喉舌,而且是他那个时代的刀剑。他既是冷静的、经院式的诠释家,又是一个狂热的、神灵附体的预言家。”上述材料所述的“翅膀”和“双手”分别是指马丁·路德的新教( )

①传播速度快,影响范围广 ②在欧洲许多地方兴起,不受罗马教皇控制 ③否定了神的权威,冲破了传统人神关系的思想束缚 ④矛头直指封建教会,主张灵魂的救助不必借助于购买赎罪券

A.①④ B.①③

C.①② D.③④

5.欧洲中世纪曾经被称为笼罩着宗教灵光的“黑暗时代”。以罗马教廷为首的天主教会处于当时欧洲“万流归宗”的地位。这一时期天主教会势力扩大的措施或因素不包括( )

A.整顿教会拓展势力

B.组织十字军东征

C.封建割据势力强大,王权衰弱

D.教权高于王权

6.从公元800年教皇利奥三世为查理曼大帝加冕开始,在中世纪的西欧,国王的加冕典礼必须由教皇主持,这一现象从本质上反映出当时的欧洲( )

A.王权受到教权的制约 B.王权神圣不可侵犯

C.国王相信“君权神授” D.教会主宰精神世界

7.下列观点中,与其他观点截然不同的是( )

A.履行“圣礼”……这是最重要的善功,它是使人获得上帝恩典的有效途径……而“圣礼”是必须由教士主持的

B.(教皇)将审判所有的人,而不被任何人审判

C.《圣经》是独一无二的真理来源

D.可以解除灵魂在炼狱中所受的一切痛苦,至少须去7所指定的教堂诵经,并捐献1—25个金币

8.马丁·路德说:“应当让世俗政权在整个基督教世界中执行它的职务,不要加以任何阻碍。无论什么人,不管他是教皇、主教、传教士,或是修士、修女,世俗权力都有权来管他。”材料反映了马丁·路德( )

A.倡导人的解放 B.否定基督教

C.宣扬《圣经》精神 D.否定教皇地位

9.卡尔文教认为:上帝自创世以来,就把人分为“选民”和“弃民”,前者注定得救,后者注定沉沦。这种学说实质上反映了当时( )

A.封建贵族的世袭思想

B.封建社会的等级思想

C.人文主义思想

D.原始积累时期的资产阶级思想

10.恩格斯说:“他的信条正适合当时资产阶级中最果敢大胆的分子的要求……(他)的教会体制是全民主的、共和的。”文中的“他”是( )

A.马丁·路德 B.薄伽丘

C.卡尔文 D.康德

11.欧洲宗教改革赢得民族独立的是( )

A.德意志宗教改革 B.瑞士宗教改革

C.英国宗教改革 D.尼德兰宗教改革

12.在欧洲各国的宗教改革展开的同时,天主教会也进行了改革。下列关于天主教会改革的叙述,不正确的是( )

A.改革的目的是想继续维持其神权统治

B.改革是在其内部有识之士的倡议下进行的

C.改革削弱了宗教裁判所并且放松了思想控制

D.改革使罗马天主教会暂时摆脱了困境

13.赫·乔·韦尔斯认为:“他们反对教皇不是因为他是世界的宗教领袖,而是因为他不是这样的领袖;因为他本应该是他们的精神领袖,而他却是一个富有的世俗君主。”由此可见,宗教改革从本质上说是( )

A.反教皇的宗教斗争

B.反君主的民主革命

C.反宗教的民族革命

D.反封建的政治斗争

14.马丁·路德认为只要有虔诚的信仰,灵魂便可以获得拯救;约翰·卡尔文又把“依靠信仰才能得救”解释成先定论,即永生与永罚、成功与失败,甚至贫富荣辱,都是上帝先定的,人类不能改变上帝的决定,甚至不可能知道上帝的选择,只能通过世俗生活和个人奋斗去证明上帝的决定。对此理解正确的是( )

A.前者否定了《圣经》的绝对权威

B.后者不利于人文主义的发展

C.二者都体现了新兴资产阶级的信仰要求

D.二者都破除了教权与世俗权力的束缚

15.宗教改革前,关于教皇和皇帝的权力,有这样一种形象的比喻:教皇是太阳,皇帝是月亮。宗教改革后,人们换了一种说法:上帝的归上帝,恺撒(泛指皇帝)的归恺撒。这种认识的改变反映了( )

A.教皇和皇帝的权力一直是平等的

B.教皇的权力在上升,皇帝的权力在下降

C.教皇的权力始终大于皇帝的权力

D.皇帝的权力在上升,教皇的权力在下降

二、非选择题(共4小题,每小题10分,共40分)

16.以下是路德教和卡尔文教在社会领域方面的主要观点。阅读材料,回答问题。

材料

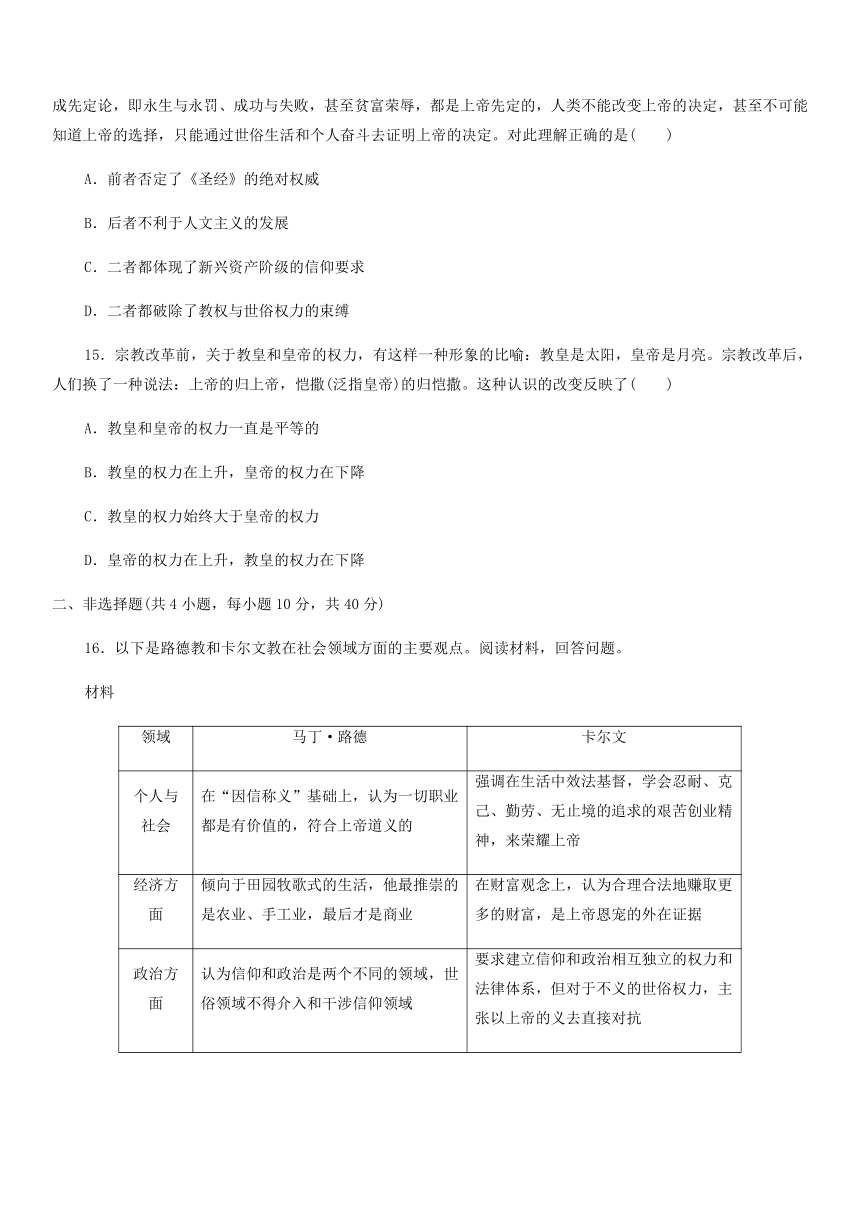

领域 马丁·路德 卡尔文

个人与社会 在“因信称义”基础上,认为一切职业都是有价值的,符合上帝道义的 强调在生活中效法基督,学会忍耐、克己、勤劳、无止境的追求的艰苦创业精神,来荣耀上帝

经济方面 倾向于田园牧歌式的生活,他最推崇的是农业、手工业,最后才是商业 在财富观念上,认为合理合法地赚取更多的财富,是上帝恩宠的外在证据

政治方面 认为信仰和政治是两个不同的领域,世俗领域不得介入和干涉信仰领域 要求建立信仰和政治相互独立的权力和法律体系,但对于不义的世俗权力,主张以上帝的义去直接对抗

——据马克思·韦伯《新教伦理和资本主义精神》整理

(1)有学者认为,马丁·路德是一个宗教“煽动家……就其实践来说,更多的是一个摧毁者”。请结合材料和所学知识,说明这一观点。(4分)

(2)对比路德,卡尔文则更多的是一个新教“构建者”。结合材料,扼要概括卡尔文在构建新教中体现出的“资本主义精神”。(6分)

17.阅读下列材料,回答问题。

材料一 (德意志)所在教士职位都应该脱离那暴虐的教皇,并且要恢复地方主教的职权……应该规定,凡属世俗的事都不应该送到罗马判决,只应该由世俗当局处理。

——马丁·路德《致德意志民族基督教贵族公开书》(1520年)

材料二 《致德意志民族基督教贵族公开书》第一版印了4 000册,不到一周便销售一空。这本书在一年之中,至少重版了十三次。

——克利斯坦《宗教改革》

材料三 《九十五条论纲》原本只是那个时代教会改革呼声中的一声……就像一个在黑暗森林中行走的小孩,他划着一支火柴本来是为了看清脚下的路,却点燃了整片森林。

——刘新利《欧洲文艺复兴史》

(1)根据材料一指出马丁·路德的主张。为什么材料二所述“公开书”销量这么大?(4分)

(2)如何理解材料三中“他划着一支火柴本来是为了看清脚下的路,却点燃了整片森林”?推动“点燃了整片森林”的力量还有哪些?(6分)

18.阅读下列材料,回答问题。

材料一 正当欧洲大陆的宗教改革如火如荼的时候,英格兰新贵族和资产阶级也希望加强王权,削弱教会,摆脱教皇的控制。但亨利八世却是天主教会的坚决支持者,由于他在反对马丁·路德的异端邪说中的功劳,教皇克雷芒七世授予他“信念捍卫者”的称号。但当教皇拒绝了亨利八世要求宣布他与凯瑟琳的婚姻无效时,亨利八世公然反抗教皇,与安妮·博林结合,并被革除教籍。他立即着手清除国内的反对力量,包括解散修道院,禁止英格兰教会向教廷交纳岁贡。1534年,促使国会通过《至尊法案》,宣布英格兰国王是英国圣公会的首脑,从而正式把教会与国家合为一体。

——摘编自程维《宪政与宗教》

材料二

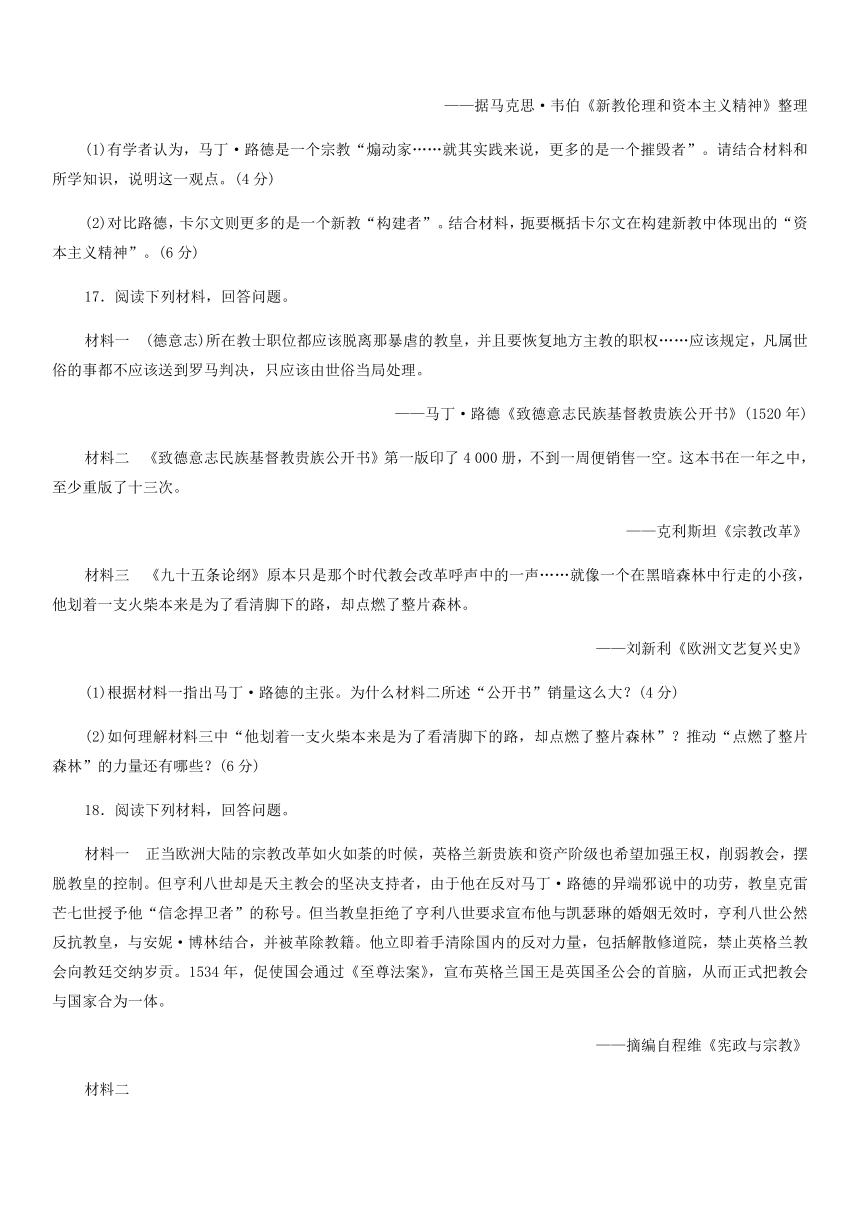

时间 事件

1534年 亨利八世促使议会通过《至尊法案》

1571年 伊丽莎白女王指使英格兰教会通过《39条教规》,标志着宗教改革的结束,英国终于建立了独立的安立甘教会

1633年 查理一世起用威廉·劳德为坎特伯雷大主教,大肆迫害清教徒

1640年 以清教徒运动面目出现的资产阶级革命爆发

1689年 议会通过《宽容法》,赋予不从国教者以信仰自由

1701年 议会通过《王位继承法》,规定今后王位一律由信奉新教者继承,与天主教交往者、信奉天主教、与天主教徒结婚者,一律丧失继承王位的资格

——摘编自钱乘旦、许洁明《英国通史》

(1)据材料一,说明亨利八世对罗马天主教会态度的变化,并分析其原因。(6分)

(2)据材料二,归纳英国历史上宗教与王权两者关系的演变。综合上述材料,概括宗教在英国政治发展中所起的作用。(4分)

19.阅读下列材料,回答问题。

材料一 他破除了对权威的信仰,却恢复了信仰的权威。他把僧侣变成了俗人,但又把俗人变成了僧侣。

——马克思

材料二 一个人所以发家致富,不在于他的品德、智慧或勤劳,而完全靠上帝恩赐……财富本身决不像某些蠢人所想的应予斥责。这样做就是亵渎神明。

——卡尔文

材料三 16世纪欧洲的宗教改革导致了基督教世界中信仰体系的大分化和大组合。虽然各地、各个宗教派别有所不同,但总的来说,是世界性的宗教帝国让位于地方化、民族化的宗教组织;有形的宗教仪式崇拜,让位于无形的精神信仰崇拜。

(1)材料一中的“他”是谁?马克思的评论反映了“他”的什么主张?(2分)

(2)材料二中的“某些蠢人”是什么人?反映了卡尔文的什么主张?有何意义?(4分)

(3)材料三反映了宗教改革的什么影响?(4分)

答案

一、选择题(共15小题,每小题4分,共60分)

1.马丁·路德这样描述他在奥古斯丁修道院塔楼的“福音体验”:“我夜以继日地思索‘上帝公义’的问题,直到我看出它与‘义人必因信得生’的关系。不久我便明白‘上帝的公义’真正指的是上帝以恩惠和怜悯使我们因信称义。我立即感到自己已得重生,乐园的门大开,让我进入。《圣经》的一切话语有了新意义。”马丁·路德“福音体验”的重大意义在于( )

A.动摇了上帝在人们心中的地位

B.使宗教神权、专制王权和贵族特权遭到沉重打击

C.使人们获得精神自由和灵魂得救的自主权

D.是人类自我意识的第一次觉醒

解析:马丁·路德宗教改革没有动摇上帝的地位,故A项错误;宗教改革没有批判专制王权,故B项错误;宗教改革主张因信称义,与上帝直接对话,让人们自己去思考,故C项正确;人类自我意识的第一次觉醒是古希腊自然哲学的出现,故D项错误。

答案:C

2.马丁·路德决心将拉丁文版本的《圣经》翻译成德语。面对德国方言林立的状况,他“不得不去问一问在家里的母亲们,问一问在胡同里的孩子们,问一问集市上的贩夫走卒,要亲眼看一看他们在谈论时是如何开口的,并按此进行翻译”。他这样做的主要目的是( )

A.使人人可以阅读和理解《圣经》

B.建立民族教会

C.推动德语的统一和德意志民族的形成

D.清除神学束缚

解析:面对德国方言林立的状况,马丁·路德广泛了解社会各阶层的语言习惯,并按此进行翻译,这样做的目的是使人人可以阅读和理解《圣经》,故A项正确;他主张摆脱罗马教会控制,建立民族教会,与题意无关,故B项错误;他主张推动德语的统一,有利于德意志民族的形成,与题意无关,故C项错误;他作为神学家,并不反对宗教神学,故D项错误。

答案:A

3.马克思在《〈黑格尔法哲学批判〉导言》中写道:“路德战胜了信神的奴役制,只是因为他用信仰的奴隶制代替了它。”“信仰的奴隶制”是指( )

A.人皆僧侣 B.因行称义

C.人皆上帝 D.理性至上

解析:本题考查学生分析比较能力。材料中“信神的奴役制”是指教会对《圣经》解释的专制权力。马丁·路德宣扬了“《圣经》至上”“信仰即可得救”的思想,从而大大解放了人们的思想。但马丁·路德没有否定对上帝的信仰,而是强化了这种信仰,从而创制了“信仰的奴役制”,这是一种“人皆僧侣”的思想。B项是当时教会宣传的思想,D项是启蒙思想的核心,C项与当时的思想信仰不符。

答案:A

4.“他的思想不仅长有翅膀,而且长有双手,他不仅说了,而且做了。他不仅是他那个时代的喉舌,而且是他那个时代的刀剑。他既是冷静的、经院式的诠释家,又是一个狂热的、神灵附体的预言家。”上述材料所述的“翅膀”和“双手”分别是指马丁·路德的新教( )

①传播速度快,影响范围广 ②在欧洲许多地方兴起,不受罗马教皇控制 ③否定了神的权威,冲破了传统人神关系的思想束缚 ④矛头直指封建教会,主张灵魂的救助不必借助于购买赎罪券

A.①④ B.①③

C.①② D.③④

解析:本题考查马丁·路德新教的特点和影响。“翅膀”主要是指马丁·路德改革有深远及广泛的影响;“双手”主要指马丁·路德反对罗马天主教会封建神权统治的斗争是坚决的。

答案:A

5.欧洲中世纪曾经被称为笼罩着宗教灵光的“黑暗时代”。以罗马教廷为首的天主教会处于当时欧洲“万流归宗”的地位。这一时期天主教会势力扩大的措施或因素不包括( )

A.整顿教会拓展势力

B.组织十字军东征

C.封建割据势力强大,王权衰弱

D.教权高于王权

解析:本题考查学生对基础知识的掌握,考查天主教势力扩张的措施和因素。根据所学知识可知A、B、C三项都是天主教会势力扩张的措施和因素,D项是天主教会势力强大的表现,不是原因。

答案:D

6.从公元800年教皇利奥三世为查理曼大帝加冕开始,在中世纪的西欧,国王的加冕典礼必须由教皇主持,这一现象从本质上反映出当时的欧洲( )

A.王权受到教权的制约 B.王权神圣不可侵犯

C.国王相信“君权神授” D.教会主宰精神世界

解析:本题考查学生透过现象看本质的能力。国王代表的是王权,教皇代表的是教权,教皇主持国王的加冕典礼表明教权制约王权。B项不符合题干信息,C、D两项均不是实质。

答案:A

7.下列观点中,与其他观点截然不同的是( )

A.履行“圣礼”……这是最重要的善功,它是使人获得上帝恩典的有效途径……而“圣礼”是必须由教士主持的

B.(教皇)将审判所有的人,而不被任何人审判

C.《圣经》是独一无二的真理来源

D.可以解除灵魂在炼狱中所受的一切痛苦,至少须去7所指定的教堂诵经,并捐献1—25个金币

解析:A、B、D三项强调教阶制度的作用,突出教皇的权威,而C项认为《圣经》是唯一的真理来源,否定了教皇以及教阶制度的作用和权威,符合题意。

答案:C

8.马丁·路德说:“应当让世俗政权在整个基督教世界中执行它的职务,不要加以任何阻碍。无论什么人,不管他是教皇、主教、传教士,或是修士、修女,世俗权力都有权来管他。”材料反映了马丁·路德( )

A.倡导人的解放 B.否定基督教

C.宣扬《圣经》精神 D.否定教皇地位

解析:材料主要强调了世俗政权和世俗权力的地位,欧洲实行的是政教合一的体制,天主教皇在欧洲有着至高无上的地位。马丁·路德这样说是对教皇权威的最大挑战。

答案:D

9.卡尔文教认为:上帝自创世以来,就把人分为“选民”和“弃民”,前者注定得救,后者注定沉沦。这种学说实质上反映了当时( )

A.封建贵族的世袭思想

B.封建社会的等级思想

C.人文主义思想

D.原始积累时期的资产阶级思想

解析:卡尔文的“先定论”为资产阶级剥削提供了辩护,它宣扬上帝的“先定”是通过人的自身努力实现的,凡是发财致富的就是上帝的“选民”,而贫穷受苦的则是上帝的“弃民”,因此其实质为原始积累时期的资产阶级思想。

答案:D

10.恩格斯说:“他的信条正适合当时资产阶级中最果敢大胆的分子的要求……(他)的教会体制是全民主的、共和的。”文中的“他”是( )

A.马丁·路德 B.薄伽丘

C.卡尔文 D.康德

解析:卡尔文的“先定论”适应了资产阶级的要求。

答案:C

11.欧洲宗教改革赢得民族独立的是( )

A.德意志宗教改革 B.瑞士宗教改革

C.英国宗教改革 D.尼德兰宗教改革

解析:本题考查学生对基础知识的再认再现能力。A项德意志是民族统一问题;B、C两项瑞士、英国已实现民族独立;尼德兰通过宗教改革赢得了独立,建立了荷兰共和国。

答案:D

12.在欧洲各国的宗教改革展开的同时,天主教会也进行了改革。下列关于天主教会改革的叙述,不正确的是( )

A.改革的目的是想继续维持其神权统治

B.改革是在其内部有识之士的倡议下进行的

C.改革削弱了宗教裁判所并且放松了思想控制

D.改革使罗马天主教会暂时摆脱了困境

解析:本题主要考查学生的分析、理解能力。加强对人们的思想控制、破坏宗教改革运动是天主教会的主要目的之一,为实现这一目的,强化宗教裁判所的职能是主要手段。

答案:C

13.赫·乔·韦尔斯认为:“他们反对教皇不是因为他是世界的宗教领袖,而是因为他不是这样的领袖;因为他本应该是他们的精神领袖,而他却是一个富有的世俗君主。”由此可见,宗教改革从本质上说是( )

A.反教皇的宗教斗争

B.反君主的民主革命

C.反宗教的民族革命

D.反封建的政治斗争

解析:由材料中“他们反对教皇不是因为他是世界的宗教领袖,而是因为他不是这样的领袖”判断,A、C两项说法不符合题意。从材料中“因为他本应该是他们的精神领袖,而他却是一个富有的世俗君主”的信息可以排除B项。

答案:D

14.马丁·路德认为只要有虔诚的信仰,灵魂便可以获得拯救;约翰·卡尔文又把“依靠信仰才能得救”解释成先定论,即永生与永罚、成功与失败,甚至贫富荣辱,都是上帝先定的,人类不能改变上帝的决定,甚至不可能知道上帝的选择,只能通过世俗生活和个人奋斗去证明上帝的决定。对此理解正确的是( )

A.前者否定了《圣经》的绝对权威

B.后者不利于人文主义的发展

C.二者都体现了新兴资产阶级的信仰要求

D.二者都破除了教权与世俗权力的束缚

解析:马丁·路德、约翰·卡尔文宗教改革都是以资产阶级宗教代替封建宗教,体现资产阶级要求,故C项正确;两场改革并没有否定《圣经》的绝对权威,两场改革体现人文主义精神,故A、B两项错误;二者没有破除教权与世俗权力的束缚,故D项错误。

答案:C

15.宗教改革前,关于教皇和皇帝的权力,有这样一种形象的比喻:教皇是太阳,皇帝是月亮。宗教改革后,人们换了一种说法:上帝的归上帝,恺撒(泛指皇帝)的归恺撒。这种认识的改变反映了( )

A.教皇和皇帝的权力一直是平等的

B.教皇的权力在上升,皇帝的权力在下降

C.教皇的权力始终大于皇帝的权力

D.皇帝的权力在上升,教皇的权力在下降

解析:解答本题的关键是最大限度地提取信息,把握对教皇与皇帝从“太阳与月亮”的比喻到“谁的归谁”的变化,分析其中说明的问题,皇帝的权力上升,教皇的权力在下降。

答案:D

二、非选择题(共4小题,每小题10分,共40分)

16.以下是路德教和卡尔文教在社会领域方面的主要观点。阅读材料,回答问题。

材料

领域 马丁·路德 卡尔文

个人与社会 在“因信称义”基础上,认为一切职业都是有价值的,符合上帝道义的 强调在生活中效法基督,学会忍耐、克己、勤劳、无止境的追求的艰苦创业精神,来荣耀上帝

经济方面 倾向于田园牧歌式的生活,他最推崇的是农业、手工业,最后才是商业 在财富观念上,认为合理合法地赚取更多的财富,是上帝恩宠的外在证据

政治方面 认为信仰和政治是两个不同的领域,世俗领域不得介入和干涉信仰领域 要求建立信仰和政治相互独立的权力和法律体系,但对于不义的世俗权力,主张以上帝的义去直接对抗

——据马克思·韦伯《新教伦理和资本主义精神》整理

(1)有学者认为,马丁·路德是一个宗教“煽动家……就其实践来说,更多的是一个摧毁者”。请结合材料和所学知识,说明这一观点。(4分)

(2)对比路德,卡尔文则更多的是一个新教“构建者”。结合材料,扼要概括卡尔文在构建新教中体现出的“资本主义精神”。(6分)

解析:第(1)问所谓摧毁者,指的是对于天主教的传统观念。马丁·路德公布《九十五条论纲》,宣扬“因信称义”、政教分离等,确实对天主教的传统观念和权威构成摧毁作用。第(2)问所谓构建者,指的是重新阐释宗教理论,使得它能够更好的为资本主义发展服务。从“忍耐、克己、勤劳、无止境的追求的艰苦创业精神”“为合理合法地赚取更多的财富”“要求建立信仰和政治……主张以上帝的义去直接对抗”可归纳出。

答案:(1)说明:公布《九十五条论纲》,宣扬“因信称义”、主张政教分离等,否定了天主教的传统观念和权威。

(2)精神:忍耐、勤劳、艰苦创业品质;合理合法地追逐财富;建立法律法治秩序,宗教信仰服务于现实政治等。

17.阅读下列材料,回答问题。

材料一 (德意志)所在教士职位都应该脱离那暴虐的教皇,并且要恢复地方主教的职权……应该规定,凡属世俗的事都不应该送到罗马判决,只应该由世俗当局处理。

——马丁·路德《致德意志民族基督教贵族公开书》(1520年)

材料二 《致德意志民族基督教贵族公开书》第一版印了4 000册,不到一周便销售一空。这本书在一年之中,至少重版了十三次。

——克利斯坦《宗教改革》

材料三 《九十五条论纲》原本只是那个时代教会改革呼声中的一声……就像一个在黑暗森林中行走的小孩,他划着一支火柴本来是为了看清脚下的路,却点燃了整片森林。

——刘新利《欧洲文艺复兴史》

(1)根据材料一指出马丁·路德的主张。为什么材料二所述“公开书”销量这么大?(4分)

(2)如何理解材料三中“他划着一支火柴本来是为了看清脚下的路,却点燃了整片森林”?推动“点燃了整片森林”的力量还有哪些?(6分)

解析:本题主要考查学生对材料的阅读理解能力和对所学知识的理解程度。第(1)问,第一小问依据材料概括马丁·路德的主张;第二小问要从现实需要及技术可能角度回答。第(2)问,第一小问涉及马丁·路德主张的影响;第二小问考查对相关历史事件的整体把握,宗教改革从德国发起,波及整个欧洲的众多阶级与阶层。

答案:(1)主张:建立民族教会;司法权实行政教分离。

原因:反映了德意志民族的迫切要求;印刷技术的应用。

(2)理解:马丁·路德原本反对罗马教会兜售赎罪券,结果引发了西欧宗教和世俗社会的改革。

力量:国王、诸侯等;人民群众;卡尔文等教会人士。

18.阅读下列材料,回答问题。

材料一 正当欧洲大陆的宗教改革如火如荼的时候,英格兰新贵族和资产阶级也希望加强王权,削弱教会,摆脱教皇的控制。但亨利八世却是天主教会的坚决支持者,由于他在反对马丁·路德的异端邪说中的功劳,教皇克雷芒七世授予他“信念捍卫者”的称号。但当教皇拒绝了亨利八世要求宣布他与凯瑟琳的婚姻无效时,亨利八世公然反抗教皇,与安妮·博林结合,并被革除教籍。他立即着手清除国内的反对力量,包括解散修道院,禁止英格兰教会向教廷交纳岁贡。1534年,促使国会通过《至尊法案》,宣布英格兰国王是英国圣公会的首脑,从而正式把教会与国家合为一体。

——摘编自程维《宪政与宗教》

材料二

时间 事件

1534年 亨利八世促使议会通过《至尊法案》

1571年 伊丽莎白女王指使英格兰教会通过《39条教规》,标志着宗教改革的结束,英国终于建立了独立的安立甘教会

1633年 查理一世起用威廉·劳德为坎特伯雷大主教,大肆迫害清教徒

1640年 以清教徒运动面目出现的资产阶级革命爆发

1689年 议会通过《宽容法》,赋予不从国教者以信仰自由

1701年 议会通过《王位继承法》,规定今后王位一律由信奉新教者继承,与天主教交往者、信奉天主教、与天主教徒结婚者,一律丧失继承王位的资格

——摘编自钱乘旦、许洁明《英国通史》

(1)据材料一,说明亨利八世对罗马天主教会态度的变化,并分析其原因。(6分)

(2)据材料二,归纳英国历史上宗教与王权两者关系的演变。综合上述材料,概括宗教在英国政治发展中所起的作用。(4分)

解析:第(1)问第一小问考查对材料一的概括,亨利八世对罗马天主教会态度由支持到反对;第二小问需要结合材料一和所学知识归纳,经济上,资本主义发展,资产阶级和新贵族的壮大,政治上,王权受宗教的制约,国王的婚姻问题,思想上,受欧洲大陆宗教改革思想的推动。第(2)问第一小问需要归纳宗教与王权的演变,从1534—1633年国王通过宗教改革成为教会的教宗,1633—1701年以清教徒为重要力量的英国资产阶级革命推翻了封建专制王权,国王受法律限制;第二小问概括宗教在英国政治发展中的作用,可以从促进和制约两方面考虑。

答案:(1)变化:从支持罗马教会,反对马丁·路德的宗教改革到与罗马教会决裂,建立国教会。

原因:资本主义发展,资产阶级和新贵族的壮大;欧洲大陆宗教改革的影响;加强王权的需要;国王的婚姻受到教皇的干预。(答出其中三点即可)

(2)演变:从通过宗教改革国王成为教会的最高首脑到以清教徒为重要力量的英国资产阶级革命推翻了封建专制王权,建立了君主立宪制。

作用:英国政治发展受到宗教因素的影响或制约。

19.阅读下列材料,回答问题。

材料一 他破除了对权威的信仰,却恢复了信仰的权威。他把僧侣变成了俗人,但又把俗人变成了僧侣。

——马克思

材料二 一个人所以发家致富,不在于他的品德、智慧或勤劳,而完全靠上帝恩赐……财富本身决不像某些蠢人所想的应予斥责。这样做就是亵渎神明。

——卡尔文

材料三 16世纪欧洲的宗教改革导致了基督教世界中信仰体系的大分化和大组合。虽然各地、各个宗教派别有所不同,但总的来说,是世界性的宗教帝国让位于地方化、民族化的宗教组织;有形的宗教仪式崇拜,让位于无形的精神信仰崇拜。

(1)材料一中的“他”是谁?马克思的评论反映了“他”的什么主张?(2分)

(2)材料二中的“某些蠢人”是什么人?反映了卡尔文的什么主张?有何意义?(4分)

(3)材料三反映了宗教改革的什么影响?(4分)

解析:本题主要考查学生阅读材料、综合分析历史问题的能力。第(1)问依据材料分析,关键是对“信仰”“俗人”“权威”等词语的理解;第(2)问依据卡尔文对“蠢人”的斥责可知应指教会;依据“完全靠上帝恩赐”可知应是“先定论”主张,意义从资本主义发展角度进行回答;第(3)问主要回答思想解放的问题,可以从“信仰体系”“民族化”“地方化”进行分析。

答案:(1)马丁·路德。“因信称义”(信仰得救)。

(2)天主教会。主张:“先定论”,即财富和事业成功是上帝的恩赐。意义:反映了资本主义发展的要求,为资产阶级的政治和经济生活提供了宗教动力和神学依据。

(3)宗教改革促进了思想解放,改革否定了天主教会的权威,宗教信仰自由逐渐盛行,路德教、卡尔文教、英国国教三大新教在欧洲许多地区得到传播,宗教改革促进了民族语言的发展,激发了欧洲各国的民族意识,催生了民族教会和民族国家的形成,推动了欧洲走向近代社会。

同课章节目录

- 专题一 梭伦改革

- 一 雅典往何处去

- 二 奠定雅典民主基石的政治改革

- 专题二 商鞅变法

- 一 ‘治世不一道,便国不必法古’

- 二 秦国的崛起

- 专题三 北魏孝文帝改革

- 一 励精图治的孝文帝改革

- 二 北方经济的逐惭恢复

- 专题四 王安石变法

- 一 积贫积弱的北宋

- 二 王安石变法

- 专题五 欧洲的宗教改革

- 一 神圣的中心组织--天主教

- 二 欧洲各国的宗教改革

- 专题六 穆罕默德·阿里改革

- 一 亟待拯救的文明古国

- 二 中兴埃及的改革

- 专题七 1861年俄国农奴制改革

- 一 危机笼罩下的俄国

- 二 自上而下的改革

- 专题八 日本明治维新

- 一 走向崩溃的幕府政权

- 二 明治维新的举措

- 三 迅速崛起的日本

- 专题九 戊戌变法

- 一 酝酿中的变革

- 二 百日维新