人教版八年级语文 下册 第二单元 8 《时间的脚印 》教案(表格式)

文档属性

| 名称 | 人教版八年级语文 下册 第二单元 8 《时间的脚印 》教案(表格式) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 35.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-02-22 16:20:18 | ||

图片预览

文档简介

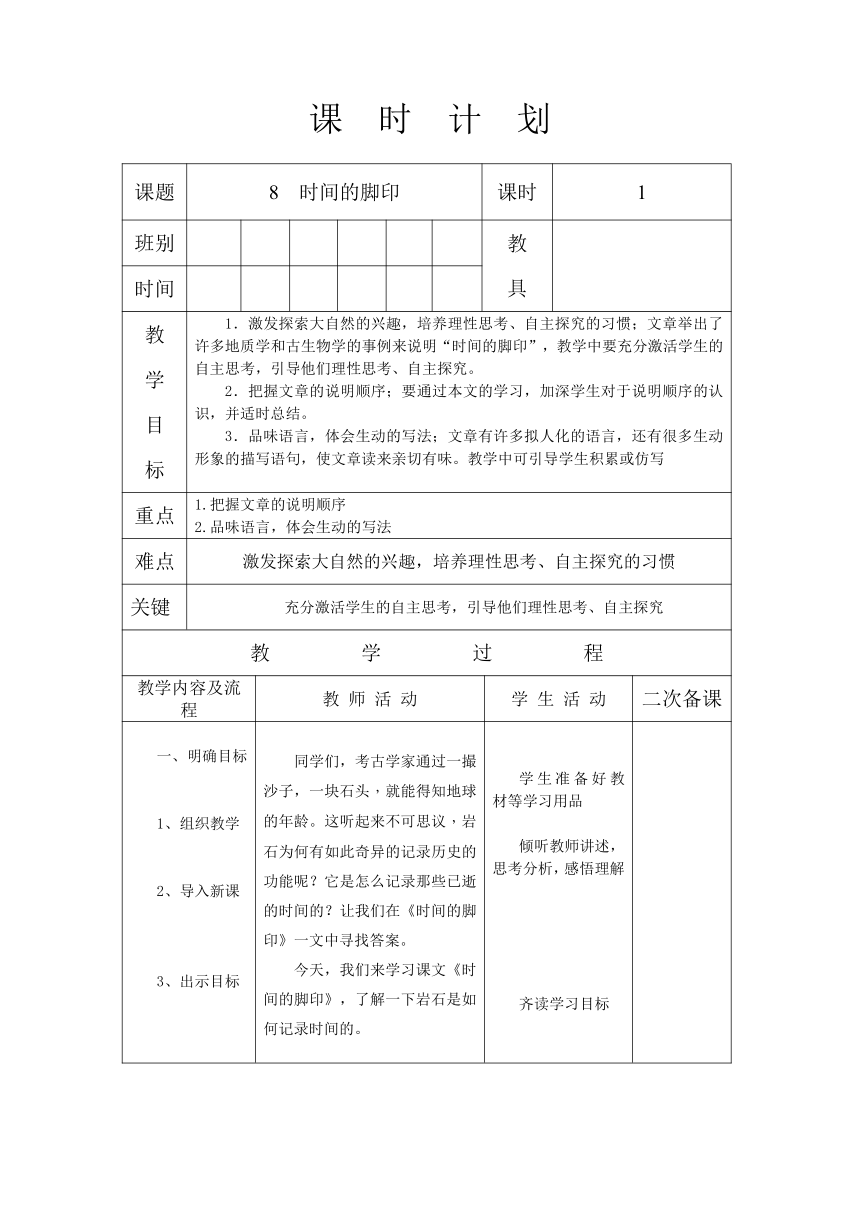

课 时 计 划

课题 8 时间的脚印 课时 1

班别 教 具

时间

教 学 目 标 1.激发探索大自然的兴趣,培养理性思考、自主探究的习惯;文章举出了许多地质学和古生物学的事例来说明“时间的脚印”,教学中要充分激活学生的自主思考,引导他们理性思考、自主探究。 2.把握文章的说明顺序;要通过本文的学习,加深学生对于说明顺序的认识,并适时总结。 3.品味语言,体会生动的写法;文章有许多拟人化的语言,还有很多生动形象的描写语句,使文章读来亲切有味。教学中可引导学生积累或仿写

重点 1.把握文章的说明顺序 2.品味语言,体会生动的写法

难点 激发探索大自然的兴趣,培养理性思考、自主探究的习惯

关键 充分激活学生的自主思考,引导他们理性思考、自主探究

教 学 过 程

教学内容及流程 教 师 活 动 学 生 活 动 二次备课

明确目标 组织教学 导入新课 3、出示目标 同学们,考古学家通过一撮沙子,一块石头,就能得知地球的年龄。这听起来不可思议,岩石为何有如此奇异的记录历史的功能呢?它是怎么记录那些已逝的时间的?让我们在《时间的脚印》一文中寻找答案。 今天,我们来学习课文《时间的脚印》,了解一下岩石是如何记录时间的。 学生准备好教材等学习用品 倾听教师讲述,思考分析,感悟理解 齐读学习目标

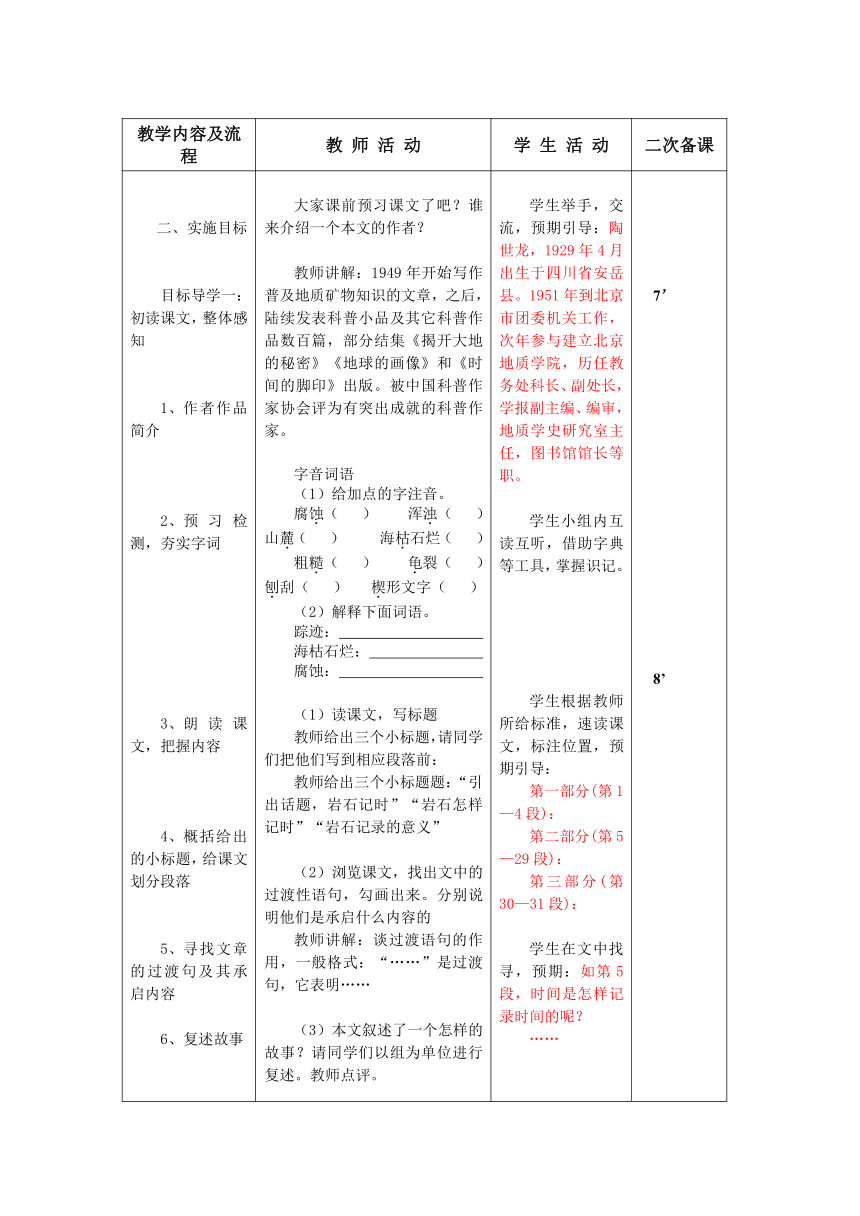

教学内容及流程 教 师 活 动 学 生 活 动 二次备课

实施目标 目标导学一:初读课文,整体感知 作者作品简介 预习检测,夯实字词 朗读课文,把握内容 概括给出的小标题,给课文划分段落 寻找文章的过渡句及其承启内容 复述故事 大家课前预习课文了吧?谁来介绍一个本文的作者? 教师讲解:1949年开始写作普及地质矿物知识的文章,之后,陆续发表科普小品及其它科普作品数百篇,部分结集《揭开大地的秘密》《地球的画像》和《时间的脚印》出版。被中国科普作家协会评为有突出成就的科普作家。 字音词语 (1)给加点的字注音。 腐蚀( ) 浑浊( ) 山麓( ) 海枯石烂( ) 粗糙( ) 龟裂( ) 刨刮( ) 楔形文字( ) (2)解释下面词语。 踪迹: 海枯石烂: 腐蚀: 读课文,写标题 教师给出三个小标题,请同学们把他们写到相应段落前: 教师给出三个小标题题:“引出话题,岩石记时”“岩石怎样记时”“岩石记录的意义” 浏览课文,找出文中的过渡性语句,勾画出来。分别说明他们是承启什么内容的 教师讲解:谈过渡语句的作用,一般格式:“……”是过渡句,它表明…… (3)本文叙述了一个怎样的故事?请同学们以组为单位进行复述。教师点评。 学生举手,交流,预期引导:陶世龙,1929年4月出生于四川省安岳县。1951年到北京市团委机关工作,次年参与建立北京地质学院,历任教务处科长、副处长,学报副主编、编审,地质学史研究室主任,图书馆馆长等职。 学生小组内互读互听,借助字典等工具,掌握识记。 学生根据教师所给标准,速读课文,标注位置,预期引导: 第一部分(第1—4段): 第二部分(第5—29段): 第三部分(第30—31段): 学生在文中找寻,预期:如第5段,时间是怎样记录时间的呢? …… 7’ 8’

教学内容及流程 教 师 活 动 学 生 活 动 二次备课

目标导学二:精读课文,品味赏析 课文第一部分写岩石有生灭过程,目的是什么 以沉积岩为例,说说根据岩石形成过程,我们能知晓过去的年月 本文说明的思路及说明顺序探究 语言的准确性、文学特色的探究 “时间的脚印”具体指什么? 总结升华 请同学们精读课文,进一步探究以下问题: 课文的第一部分告诉我们,岩石是大自然记录时间的重要方式之一。但是一开始并未说岩石是怎么记录时间的,而是描述岩石有生灭过程,这是为什么? 教师总结:点明岩石的生灭过程,也是为了说明物质时刻都在运动着这一普遍规律。 (2)请以沉积岩为例,说说为什么根据岩石的形成过程,我们能知晓过去的年月。 教师总结:根据层与层的顺序,我们就可以知道过去的年月。 (3)本文说明的思路是怎样的?什么说明顺序?试结合课文具体内容加以说明。 教师总结:逻辑顺序。 (4)一篇有艺术性的说明文,除了注重语言的准确性与严密性之外,还会注重语言的文学性,本文语言十分具有文学特色,请结合课文实例进行分析。 (5)“时间的脚印”具体指什么?为什么用这个标题? 教师讲解:地球变迁留下的印记。比喻,形象具体,吸引读者。 教师总结:本文语言生动形象,把时间拟人化,既给人以知识,又给人一种亲切感。说明文语言既可以是通俗平实的,也可以是生动形象的,这要根据说明内容和读者对象来定。 学生精读,小组内讨论,预期引导:作者并不是以静止的观点去看待岩石的变化,而是将岩石的变化纳入辩证唯物主义的宏观视野中,这是一种辩证的科学主义精神…… 小组讨论后回答:“岩石在最初生成的时候,像书页一样平卧着,一层层地叠在一起,最早形成的‘躺’在最下面。” 预期引导:文章在叙述中大量运用拟人化的写法,语言生动有趣。 小组合作探究,交流明确。 本文说明的思路是:引出话题(岩石是可以记录时间的)——具体说明(岩石是如何记录时间的)——实际作用(读懂岩石记录的意义可以为人类造福)…… 8’ 7’

教学内容及流程 教 师 活 动 学 生 活 动 二次备课

检测目标 习题检测 总结本课 3、作业 1、《时间的脚印》步步走来,走进我们的心里,留下了串串脚印。这些问题,就是我们心中的脚印。 在万千世界中,还有太多的事物就像时间的脚步。你还能找出哪些呢?请用形象的语言描述你心中的“时间的脚印”。 2、再读原文,体味语言魅力 学生阅读并感悟 展开联想,寻找寻找并描述心中的“时间脚印” 在全班交流,互相借鉴与学习 学生谈本节课的收获和体会。 10’

板 书 设 计

领 导 评 课 意 见 学校检查记实

教学后记

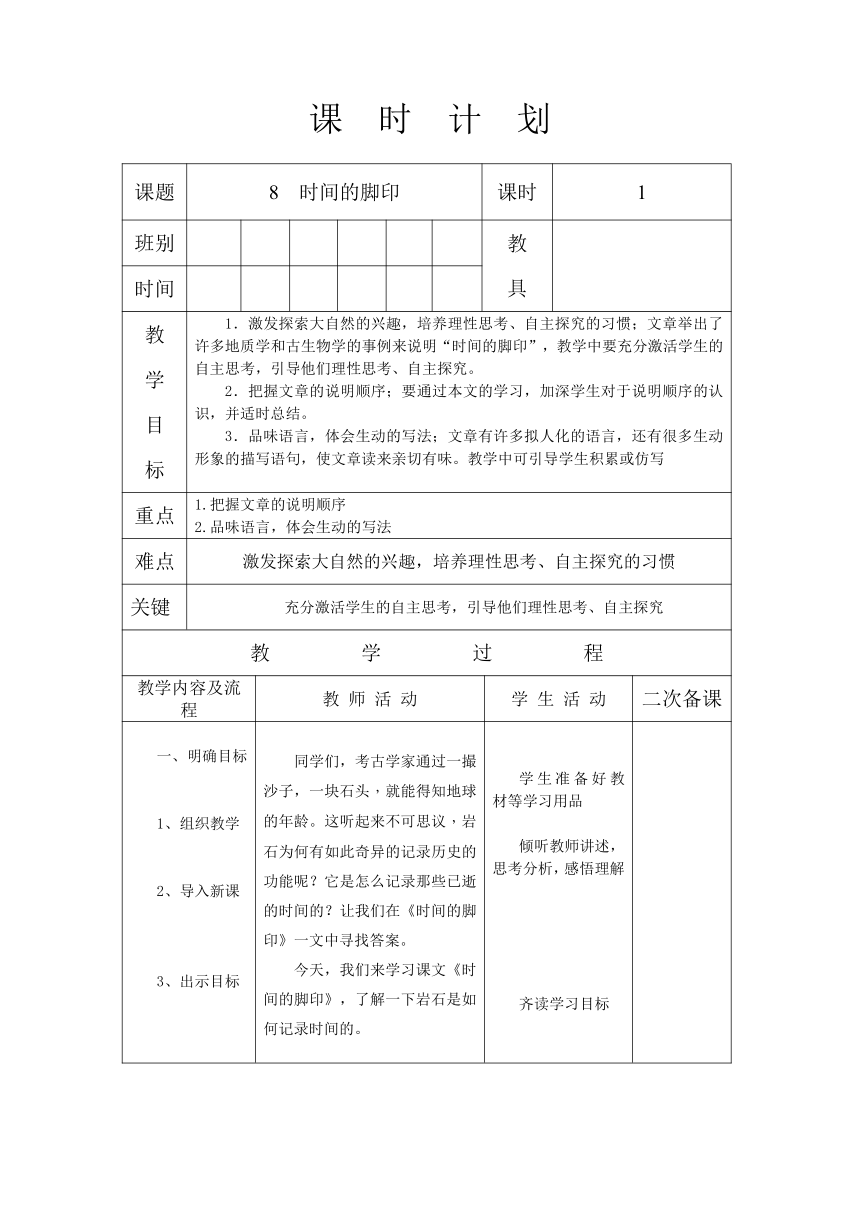

课题 8 时间的脚印 课时 1

班别 教 具

时间

教 学 目 标 1.激发探索大自然的兴趣,培养理性思考、自主探究的习惯;文章举出了许多地质学和古生物学的事例来说明“时间的脚印”,教学中要充分激活学生的自主思考,引导他们理性思考、自主探究。 2.把握文章的说明顺序;要通过本文的学习,加深学生对于说明顺序的认识,并适时总结。 3.品味语言,体会生动的写法;文章有许多拟人化的语言,还有很多生动形象的描写语句,使文章读来亲切有味。教学中可引导学生积累或仿写

重点 1.把握文章的说明顺序 2.品味语言,体会生动的写法

难点 激发探索大自然的兴趣,培养理性思考、自主探究的习惯

关键 充分激活学生的自主思考,引导他们理性思考、自主探究

教 学 过 程

教学内容及流程 教 师 活 动 学 生 活 动 二次备课

明确目标 组织教学 导入新课 3、出示目标 同学们,考古学家通过一撮沙子,一块石头,就能得知地球的年龄。这听起来不可思议,岩石为何有如此奇异的记录历史的功能呢?它是怎么记录那些已逝的时间的?让我们在《时间的脚印》一文中寻找答案。 今天,我们来学习课文《时间的脚印》,了解一下岩石是如何记录时间的。 学生准备好教材等学习用品 倾听教师讲述,思考分析,感悟理解 齐读学习目标

教学内容及流程 教 师 活 动 学 生 活 动 二次备课

实施目标 目标导学一:初读课文,整体感知 作者作品简介 预习检测,夯实字词 朗读课文,把握内容 概括给出的小标题,给课文划分段落 寻找文章的过渡句及其承启内容 复述故事 大家课前预习课文了吧?谁来介绍一个本文的作者? 教师讲解:1949年开始写作普及地质矿物知识的文章,之后,陆续发表科普小品及其它科普作品数百篇,部分结集《揭开大地的秘密》《地球的画像》和《时间的脚印》出版。被中国科普作家协会评为有突出成就的科普作家。 字音词语 (1)给加点的字注音。 腐蚀( ) 浑浊( ) 山麓( ) 海枯石烂( ) 粗糙( ) 龟裂( ) 刨刮( ) 楔形文字( ) (2)解释下面词语。 踪迹: 海枯石烂: 腐蚀: 读课文,写标题 教师给出三个小标题,请同学们把他们写到相应段落前: 教师给出三个小标题题:“引出话题,岩石记时”“岩石怎样记时”“岩石记录的意义” 浏览课文,找出文中的过渡性语句,勾画出来。分别说明他们是承启什么内容的 教师讲解:谈过渡语句的作用,一般格式:“……”是过渡句,它表明…… (3)本文叙述了一个怎样的故事?请同学们以组为单位进行复述。教师点评。 学生举手,交流,预期引导:陶世龙,1929年4月出生于四川省安岳县。1951年到北京市团委机关工作,次年参与建立北京地质学院,历任教务处科长、副处长,学报副主编、编审,地质学史研究室主任,图书馆馆长等职。 学生小组内互读互听,借助字典等工具,掌握识记。 学生根据教师所给标准,速读课文,标注位置,预期引导: 第一部分(第1—4段): 第二部分(第5—29段): 第三部分(第30—31段): 学生在文中找寻,预期:如第5段,时间是怎样记录时间的呢? …… 7’ 8’

教学内容及流程 教 师 活 动 学 生 活 动 二次备课

目标导学二:精读课文,品味赏析 课文第一部分写岩石有生灭过程,目的是什么 以沉积岩为例,说说根据岩石形成过程,我们能知晓过去的年月 本文说明的思路及说明顺序探究 语言的准确性、文学特色的探究 “时间的脚印”具体指什么? 总结升华 请同学们精读课文,进一步探究以下问题: 课文的第一部分告诉我们,岩石是大自然记录时间的重要方式之一。但是一开始并未说岩石是怎么记录时间的,而是描述岩石有生灭过程,这是为什么? 教师总结:点明岩石的生灭过程,也是为了说明物质时刻都在运动着这一普遍规律。 (2)请以沉积岩为例,说说为什么根据岩石的形成过程,我们能知晓过去的年月。 教师总结:根据层与层的顺序,我们就可以知道过去的年月。 (3)本文说明的思路是怎样的?什么说明顺序?试结合课文具体内容加以说明。 教师总结:逻辑顺序。 (4)一篇有艺术性的说明文,除了注重语言的准确性与严密性之外,还会注重语言的文学性,本文语言十分具有文学特色,请结合课文实例进行分析。 (5)“时间的脚印”具体指什么?为什么用这个标题? 教师讲解:地球变迁留下的印记。比喻,形象具体,吸引读者。 教师总结:本文语言生动形象,把时间拟人化,既给人以知识,又给人一种亲切感。说明文语言既可以是通俗平实的,也可以是生动形象的,这要根据说明内容和读者对象来定。 学生精读,小组内讨论,预期引导:作者并不是以静止的观点去看待岩石的变化,而是将岩石的变化纳入辩证唯物主义的宏观视野中,这是一种辩证的科学主义精神…… 小组讨论后回答:“岩石在最初生成的时候,像书页一样平卧着,一层层地叠在一起,最早形成的‘躺’在最下面。” 预期引导:文章在叙述中大量运用拟人化的写法,语言生动有趣。 小组合作探究,交流明确。 本文说明的思路是:引出话题(岩石是可以记录时间的)——具体说明(岩石是如何记录时间的)——实际作用(读懂岩石记录的意义可以为人类造福)…… 8’ 7’

教学内容及流程 教 师 活 动 学 生 活 动 二次备课

检测目标 习题检测 总结本课 3、作业 1、《时间的脚印》步步走来,走进我们的心里,留下了串串脚印。这些问题,就是我们心中的脚印。 在万千世界中,还有太多的事物就像时间的脚步。你还能找出哪些呢?请用形象的语言描述你心中的“时间的脚印”。 2、再读原文,体味语言魅力 学生阅读并感悟 展开联想,寻找寻找并描述心中的“时间脚印” 在全班交流,互相借鉴与学习 学生谈本节课的收获和体会。 10’

板 书 设 计

领 导 评 课 意 见 学校检查记实

教学后记

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读