20、太阳家族 教案

图片预览

文档简介

太阳家族

教学内容:青岛版小学科学六年级下册第五单元第20课“太阳家族”。

教学目标:

1.知道太阳系的组成及八大行星的排列顺序,初步认识八大行星的特点。

2.喜欢大胆想象;愿意合作交流;保持与发展想要了解世界、乐于探究与发现周围事物奥秘的欲望。

3.能运用已有知识和经验对问题作假设性解释;会查阅、整理从书刊及其他途径获得的科学资料;能用自己擅长的方式表达研究过程和结果,并进行交流。

教学重难点:会查阅、整理从书刊及其他途径获得的科学资料。

教学准备:多媒体课件

教学过程:

一、创设情境,提出问题。

1.播放“数星星.swf”

视频播放歌曲flash“数星星”。学生跟随齐唱,闭眼想象浩瀚星空。

2.问题导入:

问题1:每当大家唱着这首儿歌,仰望夜空时,我们能看到哪些星体?

问题2:白天还会看到哪些天体?

【板书:太阳 星星 月亮】

问题3:太阳、月亮、星星都是我们用肉眼可以看到的,你认为谁的位置最重要?我们不妨大胆猜测一下。

二、自主探究,汇报交流。

1.认识恒星

(1)根据学生回答提出问题:

大家都认为太阳的位置最重要,那么,同学们对太阳有哪些认识?

举例:太阳是距离地球最近的恒星,是太阳系的中心天体。太阳系质量的99.87%都集中在太阳。太阳系中的八大行星、小行星、流星、彗星、外海王星天体以及星际尘埃等,都围绕着太阳运行(公转)。

(2)评价学生,给出“恒星”概念

大家说的非常好,看来大家在课前已经搜集到了很多与太阳有关的知识,这一点做的非常好,因为课前搜集资料也是科学学习的一个非常重要的方法。

重点提出,其中有些同学提到了太阳发光发热。实际上,自身能发光发热,也是星空中一大类天体的标志性特点,这类天体就是“恒星”。

像太阳这样,自身能发光、发热的天体,我们称之为“恒星”。

【板书:恒星—太阳】

(3)学生再谈谈对恒星的认识。

举例:恒星是由炽热气体组成的,是能自己发光的球状或类球状天体。由于恒星离我们太远,不借助于特殊工具和方法,很难发现它们在天上的位置变化,因此古代人把它们认为是固定不动的星体。我们所处的太阳系的主星太阳就是一颗恒星。

(4)对“恒星”的拓展:

①“恒星”的个数是个巨大的数字。

夜空中我们用肉眼看到的星星绝大多数都是自身能发光、发热的恒星,整个银河系约有2000亿颗恒星。

②问题探讨

这些恒星的体积、质量都非常大,有些甚至比太阳还大,还亮,可为什么我们看到的,却只是一闪一闪的小星星呢?

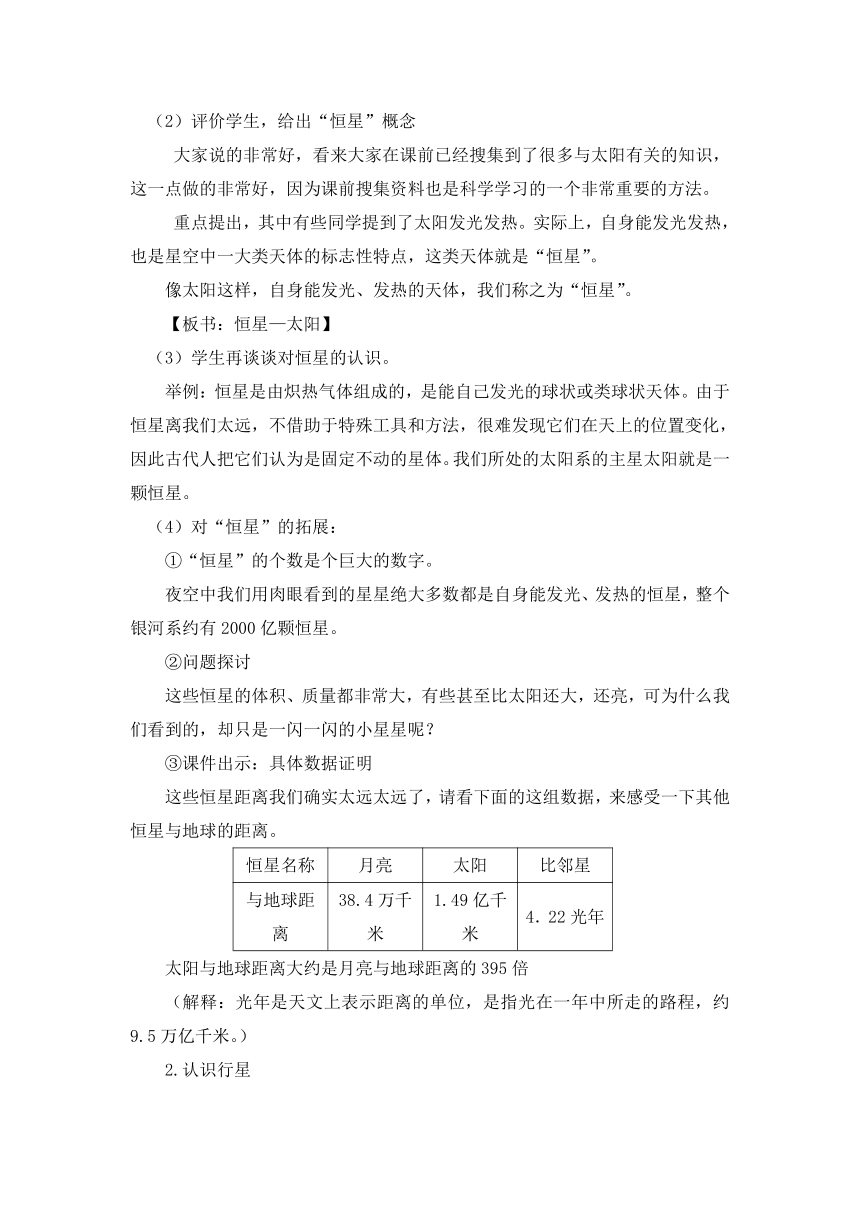

③课件出示:具体数据证明

这些恒星距离我们确实太远太远了,请看下面的这组数据,来感受一下其他恒星与地球的距离。

恒星名称 月亮 太阳 比邻星

与地球距离 38.4万千米 1.49亿千米 4.22光年

太阳与地球距离大约是月亮与地球距离的395倍

(解释:光年是天文上表示距离的单位,是指光在一年中所走的路程,约9.5万亿千米。)

2.认识行星

(1)过渡:前面我们说到了太阳、月亮、星星,大家生活居住在哪里?

(2)提出问题:对于地球,大家都了解哪些知识呢?

(3)得出“行星”概念:

①课件展示(动画):

根据学生表述与地球有关的知识,发现说的最多的就是地球绕太阳公转。

②明确“地球在时刻不停的围绕太阳转动”

地球之所以能够源源不断的接受着太阳的光与热,就是因为它在时刻不停地围绕太阳转动。

③给出概念:像地球这样,自身不发光,并且围绕太阳等恒星不停转动的天体,我们称之为“行星”。

【板书:行星—地球】

(4)学生谈谈对行星的认识。

举例:行星通常指自身不发光,环绕着恒星的天体。其公转方向常与所绕恒星的自转方向相同。一般来说行星需具有一定质量,行星的质量要足够的大且近似于圆球状,自身不能像恒星那样发生核聚变反应。

(5)八大行星:

①提出问题:除了地球,大家还知道哪些绕着太阳转动的行星?

(如果学生的回答中出现月亮,教师明确:月亮和这些行星不同,具体是什么星体,后面我们会继续了解。)

②评价学生,总结“八大行星”。

③结合图片,说明“八大行星”距离太阳的远近,大小排序。

3.认识卫星:

(1)过渡,并提出问题:

A、(学生前面回答提到月亮)

预设问题: 刚才有同学提出月亮也是行星,实际上月亮肯定不是行星,那月亮究竟是什么星体哪?

B、(学生前面回答没有提到月亮)

预设问题: 经过学习,我们知道了太阳是恒星,地球是行星,那月亮呢?

(2)得出“卫星”概念

①课件出示动画(月亮绕地球转动)

引导问题:八大行星围绕太阳转,那月球围绕谁转呢?

②明确“月亮围绕地球转动”

③给出概念:像月球这样,围绕地球等行星按闭合轨道做周期性运行的天然天体,我们称之为“卫星”。

【板书:卫星—月球】

(3)“八大行星”的“卫星”

①提出问题:八大行星中,只有地球有卫星吗,其他行星呢?

②课件出示图片(八大行星卫星分布图)

③结合图片,总结八大行星的卫星分布。

及时总结:科学一直在先前发展,截止到目前,我们所观察到结果是:八大行星中,水星、金星没有卫星,其余六颗都有卫星。其中木星最多,土星其次,我们地球只有一颗,就是我们所说的月球。

三、完善体系。

完善太阳系:

(1)课件出示jpg(太阳系完整图)

师:在星空中,行星、卫星这些都在围绕太阳转,除了这些之外,还有哪些星体以太阳为中心,在不停地转动着?

(2)总结完善太阳系:实际上,在各个行星之间,还存在着大量的小天体,如:彗星(比较有名气的是哈雷彗星),小行星,流星体,星际物质,以及矮行星。他们与八大行星,卫星始终以太阳为中心,在不停地转动,从而组成了“太阳系”。

【板书:太阳系】

四、总结概括,抽象提升。

1.谈话:通过这节课的学习你对太阳系有了哪些方面的理解?让学生用自己的语言或者选择自己喜欢的方式表达出来。

2.教师总结概括。

经过同学们课前搜集资料,课堂上的共同探究,我们了解到像太阳这样,自身能发光、发热的天体,我们称之为“恒星”; 像地球这样,自身不发光,并且围绕太阳等恒星不停转动的天体,我们称之为“行星”; 像月球这样,围绕地球等行星按闭合轨道做周期性运行的天然天体,我们称之为“卫星”。

我们还了解到:在各个行星之间,还存在着大量的小天体,如:彗星(比较有名气的是哈雷彗星),小行星,流星体,星际物质,以及矮行星。他们与八大行星,卫星始终以太阳为中心,在不停地转动,从而组成了“太阳系”。

五、拓展延续。

1.我们当前认知的局限性:实际上,太阳系也只是银河系中非常小的一部分,银河系除了太阳系以外,还有大约2000亿颗象太阳一样的恒星,其中很多也有自己的行星系统。大家在晚上看到的一个个闪闪发光的小星星,可能就是一个类似于太阳系大小的系统。银河系之外还有河外星系,银河系与河外星系构成了整个宇宙。

2.科学精神的延续:历史发展到现在,人类从未间断过对宇宙的探索。而短短一节课的时间,我们根本不可能完全了解。所以,有兴趣的同学,课下可以继续去探索,去发现。

使用说明:

教后反思

1.重视学生的课前搜集:本节课,让学生利用自己课前所搜集到的有关太阳系的资料,先小组内互相说说自己对于太阳系的认识,小组进行整理,明确本小组已经掌握哪些有关太阳系的知识,还想了解哪些内容,汇报、交流、互动;教师根据学生说交流、互动、汇报的结果,归纳总结出太阳系的组成及八大行星的排列顺序,可重点讲述一行星特点,鼓励学生继续探索其他成员的特点;提供八大行星大小对比示意图。

2. 生动形象的flash动画演示很有必要。太阳系仅仅是上学生去凭空感受效果不佳,只有让学生用眼睛去看到,才可能有深刻的感受。

3.要注重科学精神的渗透。

二.使用建议:

在本节课之前,学生对地球等状况已经有了充分认识。但是放眼于太阳系,学生了解的相关内容还是相对较少。本节课的重点就是让学生课前做充分的准备,大量搜集太阳系的相关资料与知识后,进行深入的交流和互动,以此加深对太阳系的认识和了解。知道太阳系的组成及太阳系八大行星的排列顺序,初步了解八大行星的特点。因此,在用好课件的前提下,“让学生做充分的课前准备,搜集大量的相关知识,并进行深入的交流和互动”是本节课的重中之重。