高中人教版历史必修2 第3课 古代商业的发展(共38张PPT)

文档属性

| 名称 | 高中人教版历史必修2 第3课 古代商业的发展(共38张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 5.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-02-23 22:21:05 | ||

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

第 3 课 古代商业的发展

周武王灭商后,商朝的遗民为了维持生计,东奔西跑地作买卖,日子一长,便形成一个固定的职业。周人就称他们为“商人”,称他们的职业为“商业”。这种叫法一直延续到今天。

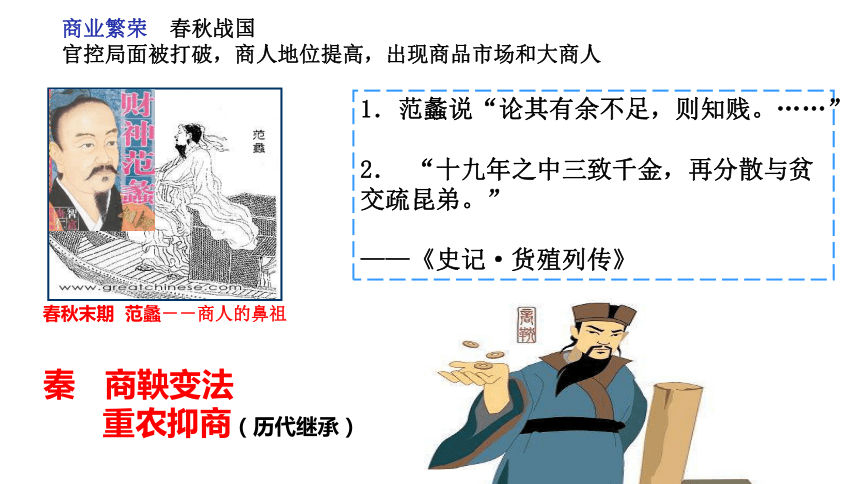

春秋末期 范蠡--商人的鼻祖

1.范蠡说“论其有余不足,则知贱。……”

2. “十九年之中三致千金,再分散与贫交疏昆弟。”

——《史记·货殖列传》

秦 商鞅变法

重农抑商(历代继承)

商业繁荣 春秋战国

官控局面被打破,商人地位提高,出现商品市场和大商人

贾人不得衣丝乘车,……市井子孙亦不得仕宦为官。

艰难发展 秦汉:

1、继承“重农抑商”

2、秦始皇的措施,有利于商业的发展

3、汉初“休养、生息”的政策

4、海上和陆上的丝绸之路开通

5、国家统一,政局稳定

形成“贱商”社会氛围,商人经商受时、空限制,但还是得到了发展。

进一步发展

隋唐:

1、农业、手工业发展;

2、大运河开通

3、政局稳定、政策开明

1、农村出现集市;

2、金融业雏形(邸店、柜坊、飞钱)

邸店:旅店、货栈,类似酒店

柜坊:专营货币的存放和借贷,类似银行

飞钱:又称变换,类似后世的汇票

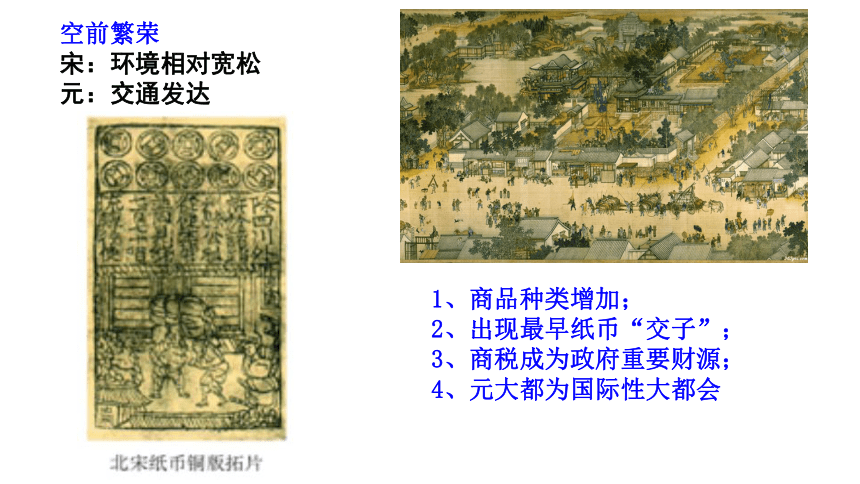

空前繁荣

宋:环境相对宽松

元:交通发达

1、商品种类增加;

2、出现最早纸币“交子”;

3、商税成为政府重要财源;

4、元大都为国际性大都会

依然繁荣

明清:

1、农副产品大量成为商品;

2、区域性长途贩运发展较快;

3、白银成为主要流通货币;

4、出现商帮(徽商、晋商)

5、出现资本主义萌芽

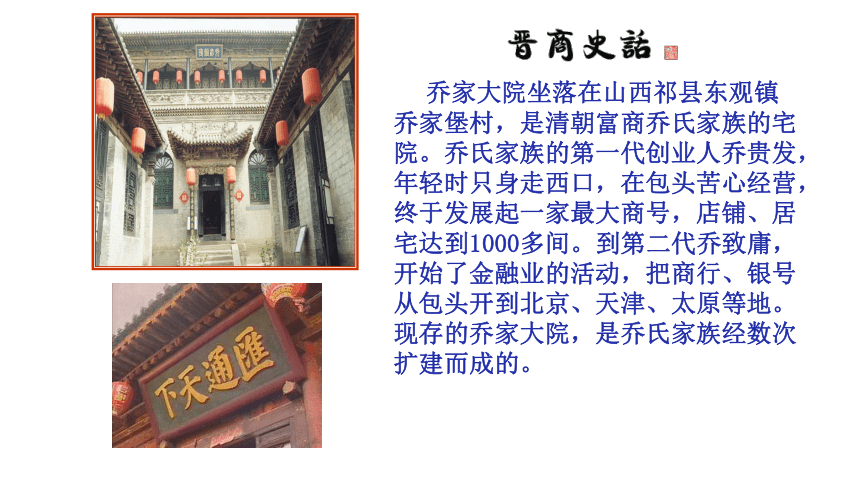

乔家大院坐落在山西祁县东观镇乔家堡村,是清朝富商乔氏家族的宅院。乔氏家族的第一代创业人乔贵发,年轻时只身走西口,在包头苦心经营,终于发展起一家最大商号,店铺、居宅达到1000多间。到第二代乔致庸,开始了金融业的活动,把商行、银号从包头开到北京、天津、太原等地。现存的乔家大院,是乔氏家族经数次扩建而成的。

中国第一家票号——“日升昌”票号,专营汇兑业务。

票号:清代以经营汇兑为主的信用机构,由晋商独占经营,在全国金融市场上曾煊赫一时,晚清时在外国银行的冲击下没落。

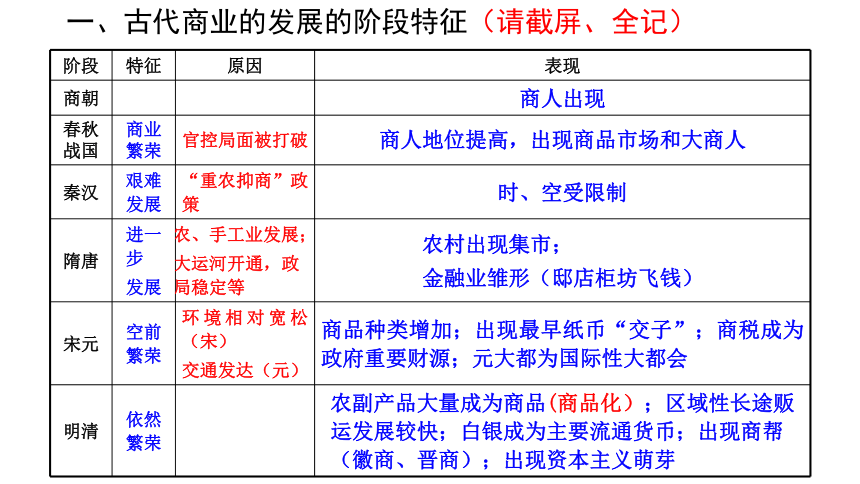

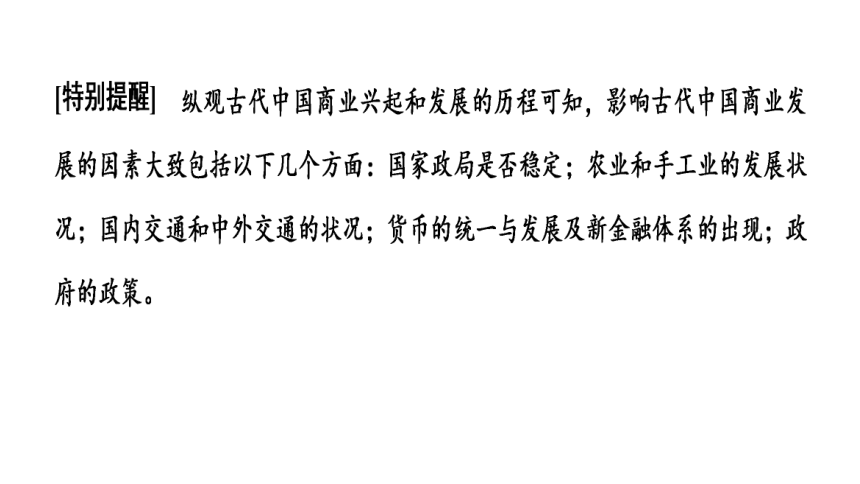

一、古代商业的发展的阶段特征(请截屏、全记)

阶段 特征 原因 表现

商朝 商人出现

春秋战国 商业繁荣 官控局面被打破 商人地位提高,出现商品市场和大商人

秦汉 艰难发展 “重农抑商”政策 时、空受限制

隋唐 进一步

发展 农、手工业发展;

大运河开通,政局稳定等 农村出现集市;

金融业雏形(邸店柜坊飞钱)

宋元 空前繁荣 环境相对宽松(宋)

交通发达(元) 商品种类增加;出现最早纸币“交子”;商税成为政府重要财源;元大都为国际性大都会

明清 依然繁荣 农副产品大量成为商品(商品化);区域性长途贩运发展较快;白银成为主要流通货币;出现商帮(徽商、晋商);出现资本主义萌芽

二、市的变迁和城市的发展

历代城市布局图

“诸行有正铺者,不得于铺前造偏铺”

东市买骏马,

西市买鞍鞯,

南市买辔头,

北市买长鞭。

——《木兰辞》

凡市以日午,击鼓三百声而众以会;日入前七刻,击钲三百声而众以散。 ——《唐六典》

二、市的变迁和城市的发展

(3)有时间控制

(1)在城中特定位置、

市和坊严格分开

(2)受官府严格控制

1、宋代以前的市:

“杭城大街,买卖昼夜不绝,夜交三四鼓游人始稀,五更钟鸣,卖早市者又开店也。”

──引自《中国商业简史》

四大商

业名镇

汉口镇

佛山镇

景德镇

朱仙镇

草市是民间“自为聚落”、私相贸易的集市,宋代在商品经济发达和交通方便的地方出现各种集市,如“山市、河市、庙市”等,解决了农民“买食用盐茶农具”问题。

——傅宗文《宋代的草市镇》

二、市的变迁和城市的发展

1、宋代以后的市:

(1)坊市界线打破;

(2)不受时间限制(早市、夜市相接);

(3)不受政府直接监管;

(4)草市更加普遍

(5)出现四大商业名镇

二、市的变迁和城市的发展

3、城市的发展:

古代的大都市:长安、洛阳、开封、临安、大都

政治中心

军事重镇

商业中心

繁荣的南方大都会:扬州、成都等

为什么会在南方出现这些繁荣的大都会?

丝绸之路的开通、大运河的开凿、经济重心的逐渐南移以及南方经济的发展

二、市的变迁和城市的发展(请截屏、全记)

市的变迁 宋以前 坊市分离;受时间限制;严格管理

宋以后 坊市界线打破;不受时间限制(早市、夜市相接);不受政府直接监管;草市更加普遍、出现四大商业名镇

城市的发展 原因:丝绸之路的开通、大运河的开凿、经济重心的南移

表现:城市经济功能增强,“扬一益二”

汉代的陆路丝绸之路

和海上丝绸之路

三、官府控制下的对外贸易

唐朝在广州设市舶使,专管对外贸易。

“贸易之巨,无人能言其数”。泉州是元代对外贸易的重要港口,经常有百艘以上的海船在此停泊,外国旅行家誉为“世界第一大港”。元政府在这里设有市舶使,严密控制对外贸易。联合国考查证明这里也是海上丝绸之路的起点。

郑和下西洋图

特点:官府控制、朝贡贸易

外国“朝贡”方物,明朝政府“赐赉”礼品等方式进行的,素有“厚往薄来” 特征,明朝政府对朝贡使者均是“以礼待之”,即使“私货来,皆倍偿其价”。

材料

目的:传播中国文化,宣扬国威,扩大在海外的影响,树立大国形象。同时满足统治者对异域珍宝特产的需求。

广州十三行

海禁

闭关锁国

开放

封闭

朝代 历代对外贸易的发展 特点

繁荣 西汉

唐朝

两宋

元朝

走向衰落 明清

开通陆上和海上两条丝绸之路

广州成重要港口,

设市舶使专管对外贸易

同东南亚、南亚、阿拉伯半岛、非洲进行贸易;

对外贸易税成重要税源。

泉州成为世界第一大港

实行海禁和闭关锁国,对外贸易衰弱;清只特许广州十三行对外贸易。

①官府控制, ②朝贡贸易占重要地位③由对外开放走向闭关锁国

三、官府控制下的对外贸易(请截屏、全记)

本课测评(请截屏,全记)

中国古代商业的发展有何特点?

方法点拨:回答中国古代商业发展的特点可以从商业发展的历程,对内、对外贸易的发展,政府的政策等方面回答。

(1)整体状况:不断发展,宋元前期空前繁荣。

(2)阶段特征:宋代以前,商业发展受到官府严格控制和管理;宋代以后,商业发展突破了时间和空间的限制,交易也不再受官府直接监管。

(3)商业手段:类似银行的柜坊和类似汇票的飞钱以及纸币很早就出现。

(4)对外贸易:官府控制下的对外贸易以政治目的为主。

(5)商业政策:政府实行重农抑商政策,但对商业的控制逐渐减弱。

1、城市繁荣,彻底打破“市”“坊”界限,商业活动不受时间、空间限制,交易活动不受政府直接监管

2、商业交换品种迅速增加,许多农副产品和手工业品开始转向市场

3、世界上最早纸币交子出现并推广

4、商税成为政府重要财源

5、草市更加普遍,出现商业市镇

6、海外贸易发达,海外税收成为南宋国库重要财源

7、各族政权之间的边境贸易(榷场)发达

费正清指出,宋朝出现了“商业革命”,您能归纳两宋商业繁荣的概况有哪些吗?(请截屏、记第7条)

课后作业:请截屏保存,答案写纸上

一、选择题 1.东汉学者班固在《西都赋》中描绘长安“街衢洞达,闾阎且千。九市开场,货别隧分”。这里的“九市”是指( ) A.政府严格管理的正规市场 B.物流通畅的草市

C.多个繁华的商业市镇 D.工官监管的夜市

2.郑人有欲买履者,先自度其足,而置之其坐。至之市,而忘操之。已得履,乃曰:“吾忘持度!”反归取之。乃反,市罢,遂不得履。材料中的“市”( )

A.体现了草市的特点 B.主要商品是农产品

C.与坊的界限被打破 D.受时间地点的限制

3.古代货币的形成和发展与古代商业的发展密不可分。下面由图一到图二的变化,充分说明了( )

A.古代抑商政策的结束

B.商帮出现后的垄断

C.商品经济的繁荣

D.纸币方便携带,完全取代了金属货币

4.陆游《杂赋》诗写道:“今朝半醉归草市,指点青帘上酒楼。”这说明宋代( )

A.开始出现草市

B.草市具备完备的饮食服务设施

C.夜市比较繁荣

D.草市交易只能在早上进行

5.北宋词人裴湘在《浪淘沙·汴州》中写道:“万国仰神京,礼乐纵横。葱葱佳气锁龙城。日御明堂天子圣,朝会簪缨。九陌六街平,万物充盈。青楼弦管酒如渑。别有隋堤烟柳暮,千古含情。”这一描写反映出北宋开封( ) A.商贸繁荣,娱乐活动众多 B.是当时中国最繁华的商业都市 C.已经打破市、坊之间的界限 D.成为中外经济交流的枢纽城市

6.“大街小巷叫卖食品的小贩‘吟叫百端’,大小商店铺席连绵不断,夜市直至三更尽,五更又开市。”上述现象最早有可能出现在( )

A.西汉长安 B.唐朝前期的洛阳 C.北宋开封 D.南宋临安

7.某中学生的研究性学习论文中频繁出现“厚往薄来”“市舶使”“十三行”等词,此论文的研究对象应该是( )

A.官府控制下的对外贸易 B.古代繁荣的大城市

C.自古频繁的中外交流 D.古代发达的造船业

8.阅读下列材料,回答问题。 材料一 遂于长安及五都(即下面所说的五个重要的城市)立五均官,更名长安东西市令及洛阳、邯郸、临淄、宛、成都市长皆为五均司市师……皆置交易丞五人,钱府丞一人。 ——《汉书·食货志》 材料二 于是以熙为汴州刺史。下车(到任)禁游食,抑工商,民有向街开门者,杜(杜绝)之。 ——《隋书·令狐熙传》 材料三 两京诸市:令一人,从六品上;丞二人,正八品上。掌财货交易、度量器物,辨其真伪轻重……凡市,日中击鼓三百以会众,日入前七刻击钲三百而散。 ——《新唐书·百官志》 材料四 太祖乾德三年四月十三日,诏开封府,令京城夜市至三鼓以来,不得禁止。 ——《宋会要辑稿·食货》 材料五 (宋代)自大街及诸坊巷,大小铺席。连门俱是,即无容虚之屋……客贩往来……曾无虚日 ——《梦粱录》

(1)材料二和材料三中隋唐时期是如何进行商业管理的? (2)与材料一比较,隋唐时期的商业管理与汉朝有哪些相似的地方? (3)材料四和材料五中反映的两宋时期城市商业活动与隋唐相比,有哪些重大变化?

第 3 课 古代商业的发展

周武王灭商后,商朝的遗民为了维持生计,东奔西跑地作买卖,日子一长,便形成一个固定的职业。周人就称他们为“商人”,称他们的职业为“商业”。这种叫法一直延续到今天。

春秋末期 范蠡--商人的鼻祖

1.范蠡说“论其有余不足,则知贱。……”

2. “十九年之中三致千金,再分散与贫交疏昆弟。”

——《史记·货殖列传》

秦 商鞅变法

重农抑商(历代继承)

商业繁荣 春秋战国

官控局面被打破,商人地位提高,出现商品市场和大商人

贾人不得衣丝乘车,……市井子孙亦不得仕宦为官。

艰难发展 秦汉:

1、继承“重农抑商”

2、秦始皇的措施,有利于商业的发展

3、汉初“休养、生息”的政策

4、海上和陆上的丝绸之路开通

5、国家统一,政局稳定

形成“贱商”社会氛围,商人经商受时、空限制,但还是得到了发展。

进一步发展

隋唐:

1、农业、手工业发展;

2、大运河开通

3、政局稳定、政策开明

1、农村出现集市;

2、金融业雏形(邸店、柜坊、飞钱)

邸店:旅店、货栈,类似酒店

柜坊:专营货币的存放和借贷,类似银行

飞钱:又称变换,类似后世的汇票

空前繁荣

宋:环境相对宽松

元:交通发达

1、商品种类增加;

2、出现最早纸币“交子”;

3、商税成为政府重要财源;

4、元大都为国际性大都会

依然繁荣

明清:

1、农副产品大量成为商品;

2、区域性长途贩运发展较快;

3、白银成为主要流通货币;

4、出现商帮(徽商、晋商)

5、出现资本主义萌芽

乔家大院坐落在山西祁县东观镇乔家堡村,是清朝富商乔氏家族的宅院。乔氏家族的第一代创业人乔贵发,年轻时只身走西口,在包头苦心经营,终于发展起一家最大商号,店铺、居宅达到1000多间。到第二代乔致庸,开始了金融业的活动,把商行、银号从包头开到北京、天津、太原等地。现存的乔家大院,是乔氏家族经数次扩建而成的。

中国第一家票号——“日升昌”票号,专营汇兑业务。

票号:清代以经营汇兑为主的信用机构,由晋商独占经营,在全国金融市场上曾煊赫一时,晚清时在外国银行的冲击下没落。

一、古代商业的发展的阶段特征(请截屏、全记)

阶段 特征 原因 表现

商朝 商人出现

春秋战国 商业繁荣 官控局面被打破 商人地位提高,出现商品市场和大商人

秦汉 艰难发展 “重农抑商”政策 时、空受限制

隋唐 进一步

发展 农、手工业发展;

大运河开通,政局稳定等 农村出现集市;

金融业雏形(邸店柜坊飞钱)

宋元 空前繁荣 环境相对宽松(宋)

交通发达(元) 商品种类增加;出现最早纸币“交子”;商税成为政府重要财源;元大都为国际性大都会

明清 依然繁荣 农副产品大量成为商品(商品化);区域性长途贩运发展较快;白银成为主要流通货币;出现商帮(徽商、晋商);出现资本主义萌芽

二、市的变迁和城市的发展

历代城市布局图

“诸行有正铺者,不得于铺前造偏铺”

东市买骏马,

西市买鞍鞯,

南市买辔头,

北市买长鞭。

——《木兰辞》

凡市以日午,击鼓三百声而众以会;日入前七刻,击钲三百声而众以散。 ——《唐六典》

二、市的变迁和城市的发展

(3)有时间控制

(1)在城中特定位置、

市和坊严格分开

(2)受官府严格控制

1、宋代以前的市:

“杭城大街,买卖昼夜不绝,夜交三四鼓游人始稀,五更钟鸣,卖早市者又开店也。”

──引自《中国商业简史》

四大商

业名镇

汉口镇

佛山镇

景德镇

朱仙镇

草市是民间“自为聚落”、私相贸易的集市,宋代在商品经济发达和交通方便的地方出现各种集市,如“山市、河市、庙市”等,解决了农民“买食用盐茶农具”问题。

——傅宗文《宋代的草市镇》

二、市的变迁和城市的发展

1、宋代以后的市:

(1)坊市界线打破;

(2)不受时间限制(早市、夜市相接);

(3)不受政府直接监管;

(4)草市更加普遍

(5)出现四大商业名镇

二、市的变迁和城市的发展

3、城市的发展:

古代的大都市:长安、洛阳、开封、临安、大都

政治中心

军事重镇

商业中心

繁荣的南方大都会:扬州、成都等

为什么会在南方出现这些繁荣的大都会?

丝绸之路的开通、大运河的开凿、经济重心的逐渐南移以及南方经济的发展

二、市的变迁和城市的发展(请截屏、全记)

市的变迁 宋以前 坊市分离;受时间限制;严格管理

宋以后 坊市界线打破;不受时间限制(早市、夜市相接);不受政府直接监管;草市更加普遍、出现四大商业名镇

城市的发展 原因:丝绸之路的开通、大运河的开凿、经济重心的南移

表现:城市经济功能增强,“扬一益二”

汉代的陆路丝绸之路

和海上丝绸之路

三、官府控制下的对外贸易

唐朝在广州设市舶使,专管对外贸易。

“贸易之巨,无人能言其数”。泉州是元代对外贸易的重要港口,经常有百艘以上的海船在此停泊,外国旅行家誉为“世界第一大港”。元政府在这里设有市舶使,严密控制对外贸易。联合国考查证明这里也是海上丝绸之路的起点。

郑和下西洋图

特点:官府控制、朝贡贸易

外国“朝贡”方物,明朝政府“赐赉”礼品等方式进行的,素有“厚往薄来” 特征,明朝政府对朝贡使者均是“以礼待之”,即使“私货来,皆倍偿其价”。

材料

目的:传播中国文化,宣扬国威,扩大在海外的影响,树立大国形象。同时满足统治者对异域珍宝特产的需求。

广州十三行

海禁

闭关锁国

开放

封闭

朝代 历代对外贸易的发展 特点

繁荣 西汉

唐朝

两宋

元朝

走向衰落 明清

开通陆上和海上两条丝绸之路

广州成重要港口,

设市舶使专管对外贸易

同东南亚、南亚、阿拉伯半岛、非洲进行贸易;

对外贸易税成重要税源。

泉州成为世界第一大港

实行海禁和闭关锁国,对外贸易衰弱;清只特许广州十三行对外贸易。

①官府控制, ②朝贡贸易占重要地位③由对外开放走向闭关锁国

三、官府控制下的对外贸易(请截屏、全记)

本课测评(请截屏,全记)

中国古代商业的发展有何特点?

方法点拨:回答中国古代商业发展的特点可以从商业发展的历程,对内、对外贸易的发展,政府的政策等方面回答。

(1)整体状况:不断发展,宋元前期空前繁荣。

(2)阶段特征:宋代以前,商业发展受到官府严格控制和管理;宋代以后,商业发展突破了时间和空间的限制,交易也不再受官府直接监管。

(3)商业手段:类似银行的柜坊和类似汇票的飞钱以及纸币很早就出现。

(4)对外贸易:官府控制下的对外贸易以政治目的为主。

(5)商业政策:政府实行重农抑商政策,但对商业的控制逐渐减弱。

1、城市繁荣,彻底打破“市”“坊”界限,商业活动不受时间、空间限制,交易活动不受政府直接监管

2、商业交换品种迅速增加,许多农副产品和手工业品开始转向市场

3、世界上最早纸币交子出现并推广

4、商税成为政府重要财源

5、草市更加普遍,出现商业市镇

6、海外贸易发达,海外税收成为南宋国库重要财源

7、各族政权之间的边境贸易(榷场)发达

费正清指出,宋朝出现了“商业革命”,您能归纳两宋商业繁荣的概况有哪些吗?(请截屏、记第7条)

课后作业:请截屏保存,答案写纸上

一、选择题 1.东汉学者班固在《西都赋》中描绘长安“街衢洞达,闾阎且千。九市开场,货别隧分”。这里的“九市”是指( ) A.政府严格管理的正规市场 B.物流通畅的草市

C.多个繁华的商业市镇 D.工官监管的夜市

2.郑人有欲买履者,先自度其足,而置之其坐。至之市,而忘操之。已得履,乃曰:“吾忘持度!”反归取之。乃反,市罢,遂不得履。材料中的“市”( )

A.体现了草市的特点 B.主要商品是农产品

C.与坊的界限被打破 D.受时间地点的限制

3.古代货币的形成和发展与古代商业的发展密不可分。下面由图一到图二的变化,充分说明了( )

A.古代抑商政策的结束

B.商帮出现后的垄断

C.商品经济的繁荣

D.纸币方便携带,完全取代了金属货币

4.陆游《杂赋》诗写道:“今朝半醉归草市,指点青帘上酒楼。”这说明宋代( )

A.开始出现草市

B.草市具备完备的饮食服务设施

C.夜市比较繁荣

D.草市交易只能在早上进行

5.北宋词人裴湘在《浪淘沙·汴州》中写道:“万国仰神京,礼乐纵横。葱葱佳气锁龙城。日御明堂天子圣,朝会簪缨。九陌六街平,万物充盈。青楼弦管酒如渑。别有隋堤烟柳暮,千古含情。”这一描写反映出北宋开封( ) A.商贸繁荣,娱乐活动众多 B.是当时中国最繁华的商业都市 C.已经打破市、坊之间的界限 D.成为中外经济交流的枢纽城市

6.“大街小巷叫卖食品的小贩‘吟叫百端’,大小商店铺席连绵不断,夜市直至三更尽,五更又开市。”上述现象最早有可能出现在( )

A.西汉长安 B.唐朝前期的洛阳 C.北宋开封 D.南宋临安

7.某中学生的研究性学习论文中频繁出现“厚往薄来”“市舶使”“十三行”等词,此论文的研究对象应该是( )

A.官府控制下的对外贸易 B.古代繁荣的大城市

C.自古频繁的中外交流 D.古代发达的造船业

8.阅读下列材料,回答问题。 材料一 遂于长安及五都(即下面所说的五个重要的城市)立五均官,更名长安东西市令及洛阳、邯郸、临淄、宛、成都市长皆为五均司市师……皆置交易丞五人,钱府丞一人。 ——《汉书·食货志》 材料二 于是以熙为汴州刺史。下车(到任)禁游食,抑工商,民有向街开门者,杜(杜绝)之。 ——《隋书·令狐熙传》 材料三 两京诸市:令一人,从六品上;丞二人,正八品上。掌财货交易、度量器物,辨其真伪轻重……凡市,日中击鼓三百以会众,日入前七刻击钲三百而散。 ——《新唐书·百官志》 材料四 太祖乾德三年四月十三日,诏开封府,令京城夜市至三鼓以来,不得禁止。 ——《宋会要辑稿·食货》 材料五 (宋代)自大街及诸坊巷,大小铺席。连门俱是,即无容虚之屋……客贩往来……曾无虚日 ——《梦粱录》

(1)材料二和材料三中隋唐时期是如何进行商业管理的? (2)与材料一比较,隋唐时期的商业管理与汉朝有哪些相似的地方? (3)材料四和材料五中反映的两宋时期城市商业活动与隋唐相比,有哪些重大变化?

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势