人民版历史必修二 专题七 苏联社会主义建设的经验和教训 综合练习题

文档属性

| 名称 | 人民版历史必修二 专题七 苏联社会主义建设的经验和教训 综合练习题 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 53.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-02-24 09:55:39 | ||

图片预览

文档简介

专题七 苏联社会主义建设的经验和教训 综合练习题

一、选择题:

1、“同志们,炮火包围着我们,凶猛的野兽齐向我们猛扑。”为打退国内外敌人的进攻,苏俄实行了“战时共产主义”政策,下列不属于这一政策内容的是( )

A.大中小工业企业全部实行国有化 B.实行货币流通和商品交换

C.取消自由贸易 D.实行普遍义务劳动制

2、针对曾把农民出售粮食和其它农产品视为投机倒把并予以惩办的做法,某国领导人指出:“投机倒把活动,如果从政治意义上来理解,那它和‘正当’贸易就区分不开来。”体现该领导人这一观点的措施是( )

A.允许农民进行商品交换 B.推行农业集体化

C.为减耕减产的农民提供补贴 D.实行余粮征集制

3、近年披露的《蒋介石日记》记录了他访问苏联时的所见:“一、儿童教育周密;二、工人皆施军队教育;三、小工厂租给私人。”据此推断,蒋介石访问苏联的时间和目的最有可能是( )

A.1918年,代表国民党参加十月革命胜利一周年庆典

B.1919年,五四运动后赴苏俄学习救国思想

C.1923年,受孙中山委派寻求苏联对中国革命的帮助

D.1940年,寻求苏联对中国抗战的援助

4、“把商品、货币、市场机制引进到苏联(苏俄)的社会主义建设里面去,在马克思主义的发展史上,这是一个重大的突破。”这段文字评价的是( )

A.十月革命 B.余粮收集制 C.新经济政策 D.农业集体化

5、“新经济政策一执行,混乱和饥荒马上就开始平息下去了,城市恢复了生机,市场上的商店又开始有了产品的供应了,物价也随之下降。那时党的口号是‘学会做生意’”。这里的“学会做生意”主要指( )

A.恢复和发展私人企业 B.宏观调控与计划相结合

C.借助商品、市场的自由调节 D.实行粮食税制度

6、某学者把苏联(俄)20世纪二三十年代的经济政策看作三个实验,即“追随理想的实验、面对现实的实验、回归理想的实验”,其中“面对现实的实验”应指( )

A.“战时共产主义”政策 B.新经济政策

C.农业集体化政策 D.“斯大林模式”

7、史学家认为,苏联一贯的致命错误之一,也是它垮台的关键原因之一,就是把农村看作社会主义工业化的“殖民地”。对材料理解正确的是( )

A.苏联片面强调优先发展重工业 B.苏联建设长期忽视轻工业和农业

C.苏联农民思想觉悟水平太低 D.苏联为发展工业,对农村和农民索取太多

8、苏俄实施新经济政策改变不了苏俄的社会主义性质,这是因为( )

A.用固定的粮食税代替余粮收集制 B.把大中小工业都收归国有

C.涉及国家经济命脉的企业仍归国家所有 D.流通领域实行自由贸易

9、苏联国民经济的发展存在比例严重失调的问题。直到1953年,苏联的谷物总产量还没有达到俄国1913年的水平。造成这一现象的原因是( )

①苏联偏重发展工业 ②实行全盘农业集体化

③扩大工农业产品的剪刀差 ④对农业的投入长期不足

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.①②③④

10、《一杯苦酒——俄罗斯的布尔什维主义和改革运动》中说:20世纪30年代以来“生铁、煤炭、钢、石油总是优先于饮食、住房、医院、学校和服务行业……工业化加上类似封建的管理所付出的代价是灾难性的……对人的漠不关心到了无以复加的地步”。材料全面揭示了“斯大林模式” ( )

A.采取了高度集中的管理体制 B.致力于工业化的同时忽视民生改善

C.有利于苏联工业化迅速展开 D.有利于苏联经济的持续发展

11、有学者认为:1928~1929年,斯大林发动了一场“自上而下的革命”,就其重要性而言可以与1917年的两次革命相比。这场革命( )

A.推动了苏联社会经济的全面发展 B.标志着斯大林模式的确立

C.奠定了苏联未来六十年的社会结构 D.是新经济政策的继承与发展

12、美国作家维尔斯第一次到苏联时对社会主义持怀疑态度,而1934年第二次到苏联时,他对斯大林说:“现在资本主义应该向你们学习,理解社会主义的精神。”维尔斯说这话的主要着眼点是 ( )

A.苏联是抗击德国法西斯的主要力量 B.经济危机摧毁了西方资本主义制度

C.从苏联建设成就中看到了计划经济的力量 D.苏联与西方暂时处于和平共处的状态

13、20世纪30年代,苏联农场比美国农场多出50%的土地和10倍的人力,但其生产量仅相当于美国农场的四分之三;私人土地虽然只占总耕地面积的3%~5%,但其生产量却相当于苏联农产品总量的25%~30%。造成这一现象的最主要因素是 ( )

A.斯大林模式使工业与农业的比例失调 B.激进的集体化政策压制了农民的生产积极性

C.两个五年计划中片面发展工业 D.国内的政治斗争破坏了农业的生产环境

14、20世纪30年代苏联社会主义工业化取得巨大成就,但也存在严重问题。从全球史观来看,最主要的问题是( )

A.片面发展重工业 B.缺少与世界经济的联系

C.经济效益低下 D.忽视市场和价值规律的作用

15、1936年,法国作家安德烈·纪德从苏联失望而归。他说苏联是生虫的红苹果,虽然光鲜亮丽,但不能吃了。这揭示了 ( )

A.战时共产主义政策出现严重危机 B.新经济政策的负面影响

C.高度集中的政治经济体制存在弊端 D.戈尔巴乔夫的改革失误

16、有学者认为:“斯大林模式”是一种不成熟的或不完善的社会主义模式,它是在社会主义国家处于帝国主义包围的这样一种国际环境中,生产力发展水平不高的这样一种国度里,无社会主义建设先例的条件下形成的。“斯大林模式”不成熟或不完善,主要是因为其( )

A.基本上延续和发展了新经济政策 B.是在特殊的国际环境下形成的体制

C.在计划经济体制下局部实行市场经济 D.受特殊的国情和生产力发展水平影响

17、苏联领导人赫鲁晓夫曾说:“我当过工人,那时候没有社会主义,可有土豆;如今社会主义建成了,土豆却没了。”为解决“土豆没了”的问题,他采取的举措有( )

①实行余粮收集制 ②大规模开垦荒地和种植玉米

③提高农副产品的收购价格 ④恢复部门管理制,加强对经济的集中领导

A.①② B.②③ C.③④ D.②④

18、美国学者在《俄罗斯史》中写道:“勃列日涅夫政府基本上只是试图作表面的改革,而不考虑从根本上进行改革。”对这句话的理解正确的是( )

A.勃列日涅夫开创了改革的先河 B.勃列日涅夫把改革限制在政治方面

C.勃列日涅夫不打算触动“斯大林模式” D.勃列日涅夫首次建立市场经济体制

19、下面是赫鲁晓夫、勃列日涅夫执政时期经济成就表,该表反映了 ( )

工业利润总额(单位:卢布) 1965年 225亿

1970年 560亿

国民收入年均增长率 1961~1965年 6.1%

1966~1970年 7.8%

A.勃列日涅夫推行的改革收到一定的效果 B.改革突破了斯大林体制的束缚

C.改革使人民生活水平得到了较大提高 D.苏联基本上实现了工业化

20、苏联在20世纪60年代后期,实行新体制的企业有权招聘或解雇职工,有权确定工人的劳动报酬形式以及具体的奖励指标和条件,有权处理上级拒收的多余物资,有权出售按调拨单销售不出去的超定额储备的产品。这表明苏联政府试图 ( )

A.强化对企业的指令性计划 B.减少对企业的行政干预

C.鼓励私营企业发展 D.由市场决定产品价格

21、与“斯大林模式”相比,戈尔巴乔夫改革内容的进步性主要表现在( )

①承认市场对经济的调节作用 ②打破了单一的公有制模式

③实行议会制和多党制 ④调整了所有制结构

A.①②③④ B.①②④ C.①②③ D.②③④

22、1935年,罗曼·罗兰应高尔基的邀请访问苏联。在日记中,罗曼·罗兰写道:“目前这些政策包含着某种消极的东西,这是不可避免的……”出于对苏联的热爱,罗曼·罗兰决定将这本日记在50年后再发表,他不想因为这本书造成对苏联的哪怕一点点伤害,他认为50年后,苏联一定已经解决了这些问题。你认为50年后的苏联是否像罗曼·罗兰所希望的那样解决了存在的问题( )

A.没有解决。“斯大林模式”一直被坚持

B.已经解决。通过改革“斯大林模式”被改变

C.没有解决。改革始终没有跳出“斯大林模式”的框架

D.已经解决。戈尔巴乔夫的改革提出了“加速发展战略”

23、俄罗斯总统普京在回答“您怎样看待苏联解体”时,引用俄罗斯家喻户晓的一句话说:“谁不为苏联解体而惋惜,谁就没有良心;谁想恢复过去的苏联,谁就没有头脑。”大多数俄罗斯人不想恢复“过去的苏联”,主要原因是苏联( )

A.片面发展重工业 B.忽视民主与法制

C.体制僵化,社会缺乏活力 D.与美国争夺世界霸权,造成经济困难

24关于苏联改革的评述,有观点认为:“赫鲁晓夫把苏联改乱了,勃列日涅夫把苏联改死了,戈尔巴乔夫把苏联改垮了。”戈尔巴乔夫把苏联改垮的主要原因是

A.对斯大林模式的小修小补 B.改革不利于调动农民生产的积极性

C.实行政治多元化和意识形态多元化 D.没有突破原有的计划经济体制

25、有人把苏联比喻成一列因铁轨到尽头无法继续前进的火车。不同的领导人对该状况的处理方式各异,斯大林下令把司机枪毙;赫鲁晓夫为他平反;勃列日涅夫把窗帘拉上并命人左右摇摆,造成列车行进假象;戈尔巴乔夫把窗帘拉开,把身子探出窗外大喊“前面没有铁轨了!”据此下列说法正确的是( )

A.“枪决”代表斯大林认为火车停止前进的责任在于司机

B.“平反”表明赫鲁晓夫反对斯大林模式

C.“拉上窗帘派人摇动”代表其改革给国人带经济发展的错觉

D.“大喊”说明戈尔巴乔夫对苏联改革的无奈

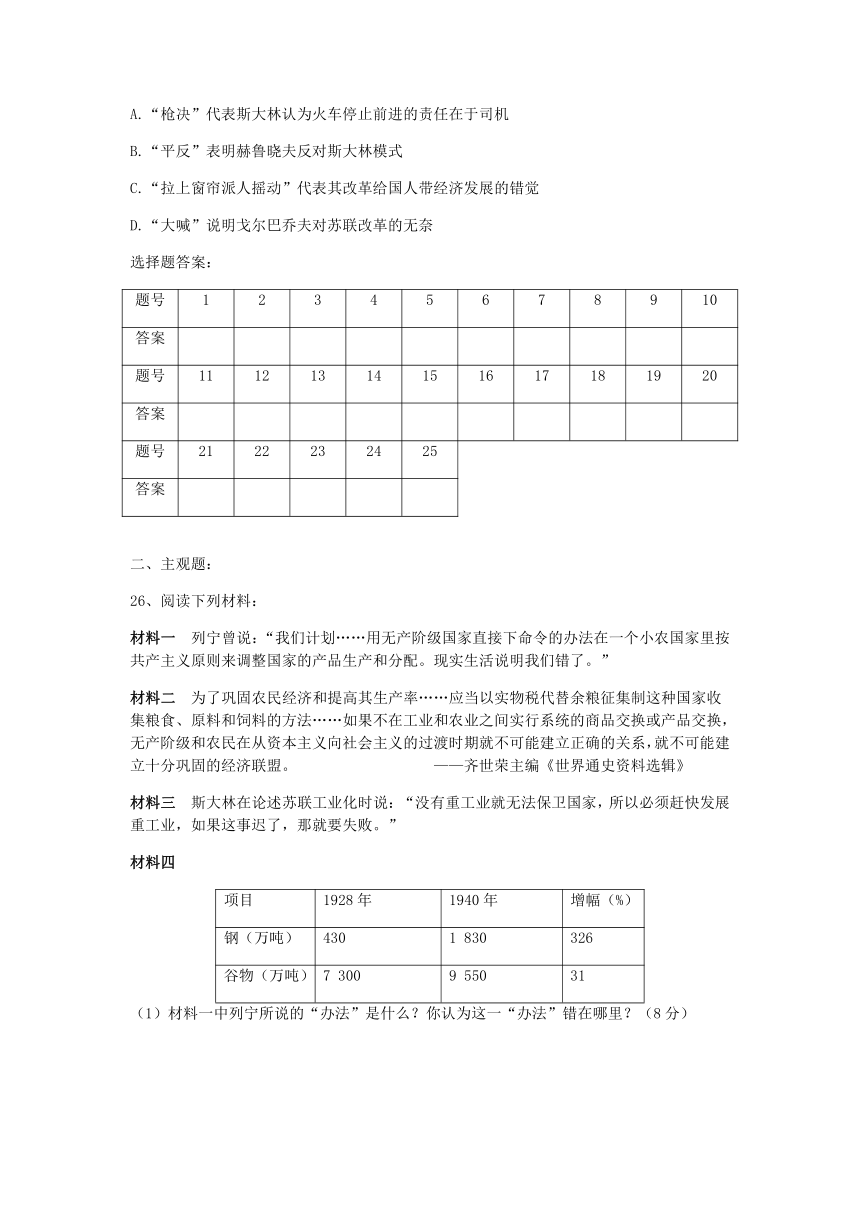

选择题答案:

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案

题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

答案

题号 21 22 23 24 25

答案

二、主观题:

26、阅读下列材料:

材料一 列宁曾说:“我们计划……用无产阶级国家直接下命令的办法在一个小农国家里按共产主义原则来调整国家的产品生产和分配。现实生活说明我们错了。”

材料二 为了巩固农民经济和提高其生产率……应当以实物税代替余粮征集制这种国家收集粮食、原料和饲料的方法……如果不在工业和农业之间实行系统的商品交换或产品交换,无产阶级和农民在从资本主义向社会主义的过渡时期就不可能建立正确的关系,就不可能建立十分巩固的经济联盟。 ——齐世荣主编《世界通史资料选辑》

材料三 斯大林在论述苏联工业化时说:“没有重工业就无法保卫国家,所以必须赶快发展重工业,如果这事迟了,那就要失败。”

材料四

项目 1928年 1940年 增幅(%)

钢(万吨) 430 1 830 326

谷物(万吨) 7 300 9 550 31

(1)材料一中列宁所说的“办法”是什么?你认为这一“办法”错在哪里?(8分)

(2)根据材料二,苏俄实行了什么经济政策?这一政策的特点是什么?起到了怎样的作用?(6分)

(3)根据材料三、四,斯大林时期又形成了怎样的经济政策?这一政策出现的外部环境是什么?怎样正确评价这一政策?(10分)

27、20世纪二三十年代,斯大林和罗斯福开创了两种新的经济运行模式。阅读材料,回答问题。

材料一 斯大林的国家工业化和农业全盘集体化运动,体现着直接过渡到社会主义的原则……从理论到实践都明显地改变了列宁的新经济政策。

——据叶书宗《关于苏联的国家工业化和农业全盘集体化问题》

材料二 罗斯福新政期间,一些人激烈地抨击罗斯福,说他“叛变了他的阶级”,其举措是“淡红色的社会主义”。 ——据黄安年《美国社会经济史论》等

材料三 计划多一点还是市场多一点,不是社会主义与资本主义的本质区别。……计划和市场都是经济手段。 ——《邓小平文选》第三卷

(1)据材料一并结合所学知识,指出斯大林的经济政策与新经济政策相比有哪些“改变”。(5分)

(2)据材料二,举例说明反对者抨击罗斯福的依据。(5分)

(3)据材料三,谈谈你对斯大林和罗斯福开创的两种经济运行模式的认识。(4分)

(4)据材料三,并结合所学知识,说明我国经济体制改革的目标是什么?(2分)

28、经济体制的创新、经济政策的调整,是社会经济发展的动力。阅读材料,回答问题。

材料一 1921年8月,在莫斯科市民惊异目光的注视下,一位23岁的美国青年走进了克里姆林宫,他的名字叫阿曼德·哈默。1921年10月28日,苏俄第一份给外国人特许权的合同正式签署,哈默获得了一所石棉矿的特许经营权,开始了他真正的商人生涯。

1979年5月,应邓小平的邀请,一位年过80的美国老人带着20多位美国专家,专门到中国开展经济合作计划。这位81岁老人就是哈默。

——《正道沧桑——社会主义500年》

材料二 它(田纳西水利工程管理局)代表现代政府中一种真正新颖而富于想象力的设计……它将不受那些不相干的国家界限的禁制,而且将是独立经营的、政府所有的公司,一旦开始运作,它将指挥自己的经营活动,偿还国家投资,并将其“利润”投入到进一步的开发工作。它的逐年的经费筹措(与管理)既不依靠州议会,也不依靠国会。这乃是政府企业经营活动的一般特点。

——罗林斯编《合众共和国:1933年田纳西河流域法》

1983年广东成为中国第一个不再为多种商品——如稻米和鱼类定价的省份……直到1980年代初,几乎所有的中国汽车还属于某个工作单位,由单位的司机驾驶;自广州从香港购买了一些计程车后,它成为中国运营商业计程车的先驱。

——(美)傅高义《邓小平时代》

材料三 罗斯福新政期间,一些人激烈地抨击罗斯福,说他“背叛了他的阶级”,其举措是“淡红色的社会主义”。

——黄安年《美国社会经济史论》

2007年美国学者库珀·雷默在《中国形象》一书中,别出心裁地把“中国形象”界定为“淡色中国”。他解释说,“淡”可以把两种正好相反的东西结合成一种清晰的颜色。在汉语中,“淡”将“水”与“火”两种不相融的东西结合在一起,使对立的东西成为一种和谐。

——俞可平《雷默的“淡色中国观”》

(1)根据材料一,概述哈默在中俄两国投资经营的有利条件。(4分)

(2)依据材料二,为什么说田纳西水利工程管理局“代表现代政府中一种真正新颖而富于想象力的设计”?(6分)依据材料并结合所学知识,概述中美两国经济体制的调整。(4分)

(3)依据材料三并结合所学知识,谈谈你对两种“淡色”的认识。(6分)

29、—个国家经济政策的制定对经济的发展至关重要。阅读下列材料,回答问题。

材料一?清朝前期,统治者坚持认为:“市肆之中,多一工作之人,即田亩之中少一耕稼之人”,要避免“为农者相率而趋于工矣”。为此,对工商业实行重税政策,全国各地税关税卡林立,“关津有过路之税,镇集有落地之税”。

——摘编自白寿彝《中国通史》

(1)概括材料一中的经济政策。(2分)结合所学知识,分析该政策所产生的影响。(2分)

材料二?实践表明,市场作用发挥比较充分的地方,经济活力就比较强,发展态势也比较好。我国经济要优化结构,提高效益,加快发展,参与国际竞争,就必须继续强化市场机制的作用。?????????????

——江泽民在中国共产党第十四次全国代表大会上的报告

(2)根据材料二并结合所学知识,概述我国社会主义市场经济体制建立的过程。(8分)

材料三?我们必须做前辈从未做过的事情……让我们决心把我们的政府变成如富兰克林?罗斯福说的一个‘大胆、持久试验’的地方,一个为我们的明天、而不是我们的昨天的政府。

——1993年1月克林顿总统就职演说

(3)克林顿总统执政期间所作的大胆“试验” 的经济政策的宗旨是什么?(2分)在此期间,美国经济发展呈现出什么特点?(2分)

材料四?我们最后的一项事业,也是最重要最困难而又远远没有完成的事业,就是经济建设,……在这一最重要最困难的事业中,我们遭受的失败最多,犯的错误最多。开始这样一个全世界从未有过的事业,难道能没有失败没有错误吗?但是,我们已经开始了这一事业。我们正在进行这一事业。我们现在正用“新经济政策”来纠正我们的许多错误,我们正在学习怎样在一个小农国家里进一步建设社会主义大厦而不犯这些错误。

——1921年列宁在十月革命四周年上的演讲

(4)材料四中列宁所说的在“经济建设中所犯的错误”具体指什么?(2分)结合所学知识,谈谈列宁是如何“用‘新经济政策’来纠正我们的许多错误”的?(8分)

专题七 苏联社会主义建设的经验和教训 综合练习题参考答案

一、选择题:

1—5: BACCC 6—10: BDCDB 11—15:CCBBC

16—20:DBCAB 21—25:BCCCC

二、主观题:

26、(1)办法:战时共产主义政策。

错在:战时共产主义政策的许多措施超出了战时需要的限制;战争结束后没有缓解,反而进一步加强;并不是向社会主义过渡的正确途径。

(2)政策:新经济政策。

特点:运用商品货币关系,逐步向社会主义过渡。

作用:调动了农民的生产积极性,得到广大工人和农民的支持,使国民经济得到恢复和发展,巩固了工农联盟和苏维埃政权。

(3)经济政策:斯大林体制(模式)。环境:苏联面临着帝国主义的包围和战争威胁,只有发展重工业,才能巩固国家政权。

评价:积极:最大限度地集中全国人力、物力、财力,社会主义建设取得突出成就,形成了比较齐全的工业体系,基本实现了工业化。

消极:超越了苏联的生产力发展水平,并逐渐僵化,越来越阻碍苏联经济的进一步发展。

27、(1)改变了新经济政策间接向社会主义过渡的路线,实行直接过渡;改变了多种所有制并存的所有制形式,实行单一的公有制;改变了计划和市场调节并存的模式,实行高度集中的计划经济体制。

(2)新政采取了国家干预经济的方式,如实行《国家工业复兴法》,限制资本家自主生产等;(举一例说明即可)

新政中一些维护普通民众权益的措施损害了资本家的利益,如规定最高工时、最低工资和大规模的社会救济等。(举一例说明即可)

(3)市场经济不是资本主义所固有的,社会主义也应有市场调节。斯大林实行单一的计划经济,取消市场调节,虽在短期内取得了经济建设的巨大成就,但从长期来看,束缚了社会生产力的发展,对社会主义建设产生了不利影响。

计划经济不是社会主义所特有的,资本主义也可以有计划。罗斯福在没有触动资本主义制度的前提下,采取国家干预的政策,增加经济中的计划成分,渡过了经济危机。

(4)建立社会主义市场经济体制。

28、(1)苏俄实行新经济政策;中国实施改革开放。

(2)原因:政府投资的国营企业;生产经营权独立自主;采用市场经济的原则。

调整:美国由自由放任到政府干预;中国由计划经济体制走向社会主义市场经济体制。

(3)美国的“淡色”是在维护资本主义制度前提下的局部调整,不会导致变为社会主义;

中国的“淡色”实质是探索中国特色社会主义建设道路;市场和计划都是发展经济、探索适合本国国情发展道路的手段等。

29、(1)政策:重农抑商。

影响:阻碍了商品经济发展和资本主义萌芽的发展。

(2)1992年春,邓小平南方谈话明确了计划与市场的关系,为建立社会主义市场经济奠定了理论基础;1992年10月,中共十四大明确提出建立社会主义市场经济体制的改革目标;1993年中共十四届三中全会勾画出社会主义市场经济体制的基本框架,使十四大提出的改革目标和原则具体化;1997年,中共十五大就所有制结构和公有制形式等问题作了阐述,是建设道路上的一次思想解放和认识深化;到21世纪初,社会主义市场经济体制基本建立。

(3)政策宗旨:既反对完全的自由放任,又反对过度的政府干预。

特点:经济持续发展的同时,实现低失业率和低通货膨胀率。

(4)错误:试图利用战时共产主义政策直接实现向社会主义的过渡,带来严重的政治经济危机。

内容:农业上,以固定的粮食税取代余粮收集制;工业上,实行国家资本主义,将部分企业以租借和租让的形式转给本国和外国资本加经营;商业上,允许自由买卖,实行自由贸易;分配制度上,实行按劳取酬的工资制。

同课章节目录

- 专题一 古代中国的经济的基本结构与特点

- 一 古代中国的农业经济

- 二 古代中国的手工业经济

- 三 古代中国的商业经济

- 四 古代中国的经济政策

- 专题二 近代中国资本主义的曲折发展

- 一 近代中国民族工业的兴起

- 二 民国时期民族工业的曲折发展

- 三 近代中国资本主义的历史命运

- 专题三 中国社会主义建设道路的探索

- 一 社会主义建设在探索中曲折发展

- 二 伟大的历史性转折

- 三 走向社会主义现代化建设新阶段

- 专题四 中国近现代社会生活的变迁

- 一 物质生活和社会习俗的变迁

- 二 交通和通信工具的进步

- 三 大众传播媒介的更新

- 专题五 走向世界的资本主义市场

- 一 开辟文明交往的航线

- 二 血与火的征服与掠夺

- 三 “蒸汽”的力量

- 四 走向整体的世界

- 专题六 罗斯福新政与当代资本主义

- 一 “自由放任”的美国

- 二 罗斯福新政

- 三 当代资本主义的新变化

- 专题七 苏联社会主义建设的经济与教训

- 一 社会主义建设道路的初期探索

- 二 斯大林模式的社会主义建设道路

- 三 苏联社会主义改革与挫折

- 专题八 当今世界经济的全球化趋势

- 一 二战后资本主义世界经济体系的形成

- 二 当今世界经济区域集团化的发展

- 三 经济全球化的世界

- 学习与探究之一:图说中国经济的发展

- 学习与探究之二:对社区居民生活方式变迁的调查

- 学习与探究之三:为哥伦布领航