【解析版】2020届人教版高中历史必修2第一单元《古代中国经济的基本结构与特点》测试卷

文档属性

| 名称 | 【解析版】2020届人教版高中历史必修2第一单元《古代中国经济的基本结构与特点》测试卷 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 194.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-02-24 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第一单元《古代中国经济的基本结构与特点》测试卷

一、选择题(共25小题)

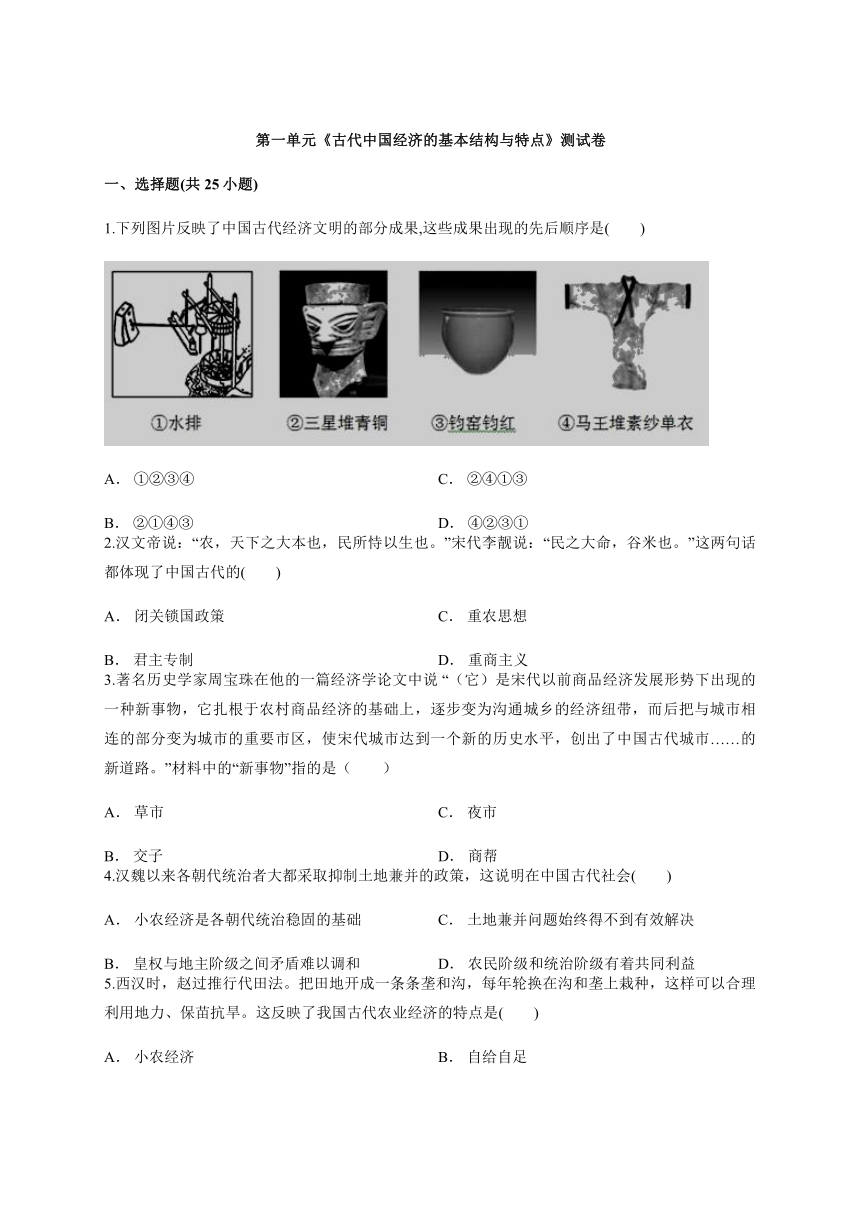

1.下列图片反映了中国古代经济文明的部分成果,这些成果出现的先后顺序是( )

A. ①②③④

B. ②①④③

C. ②④①③

D. ④②③①

2.汉文帝说:“农,天下之大本也,民所恃以生也。”宋代李靓说:“民之大命,谷米也。”这两句话都体现了中国古代的( )

A. 闭关锁国政策

B. 君主专制

C. 重农思想

D. 重商主义

3.著名历史学家周宝珠在他的一篇经济学论文中说 “(它)是宋代以前商品经济发展形势下出现的一种新事物,它扎根于农村商品经济的基础上,逐步变为沟通城乡的经济纽带,而后把与城市相连的部分变为城市的重要市区,使宋代城市达到一个新的历史水平,创出了中国古代城市……的新道路。”材料中的“新事物”指的是( )

A. 草市

B. 交子

C. 夜市

D. 商帮

4.汉魏以来各朝代统治者大都采取抑制土地兼并的政策,这说明在中国古代社会( )

A. 小农经济是各朝代统治稳固的基础

B. 皇权与地主阶级之间矛盾难以调和

C. 土地兼并问题始终得不到有效解决

D. 农民阶级和统治阶级有着共同利益

5.西汉时,赵过推行代田法。把田地开成一条条垄和沟,每年轮换在沟和垄上栽种,这样可以合理利用地力、保苗抗旱。这反映了我国古代农业经济的特点是( )

A. 小农经济

B. 自给自足

C. 男耕女织

D. 精耕细作

6.斯塔夫里阿诺斯《全球通史》在描述16世纪的历史时写道:“……在这些世纪里,一个生气勃勃的新欧洲正在崛起……安逸自在、心满意足的中国人目不转睛地注视着过去。”材料中“心满意足的注视着过去”的根本含义是( )

A. 固守农耕经济

B. 坚持君主专制

C. 昧于世界大势

D. 实行闭关锁国

7.《明宜宗实录》中写道:“私通外夷,已有禁例。近岁官员、军民不知遵守,往往私造海舟,假朝廷干办为名,擅自下番,扰害外夷或诱引为寇……尔宜申明前禁,榜谕沿海军民,有犯者许诸人首告,得实者给犯人家货之半。”由此可见明朝政府( )

A. 鼓励发展贡赐贸易

B. 禁止民间对外贸易

C. 防范倭寇侵扰沿海

D. 加强外贸税收管理

8.曲辕犁的出现标志着中国传统步犁的基本定型。它最早出现于( )

A. 秦代

B. 汉代

C. 唐代

D. 宋代

9.明末清初,江南地区开始出现“棉争粮田”和“桑争稻田”的现象,大量原本种植粮食作物的土地被转而种植经济作物。如,松江府、太仓州的耕地在总体上已形成了稻田和棉田各占一半的格局,部分县的棉田面积超过了稻田面积。这反映了当时( )

A. 手工业发展阻碍农业生产

B. 江南地区形成新的生产方式

C. 经济重心转移到江南地区

D. 商品经济发展影响粮食种植

10.“九秋风露越窑开,夺得千峰翠色来。好向中宵盛沆瀣,共嵇中散斗遗杯。”这首诗( )

A. 反映了唐朝瓷器生产的较高水平

B. 歌颂了宋代五大名窑出产的青瓷

C. 赞扬了宣德年间制造出的青花瓷

D. 突显了明清时景德镇的瓷都地位

11.“寸板不许下海”是明朝建立伊始就制定的遏制中国人对外交往的“海禁”政策。为了防止沿海人民入海通商,明朝法律规定了严酷的处罚办法:“若奸豪势要及军民人等,擅造三桅以上违式大船,将带违禁货物下海,前往番国买卖,潜通海贼,同谋结聚,及为向导劫掠良民者,正犯比照己行律处斩,仍枭首示众,全家发边卫充军。”此政策( )

A. 促进了自然经济的发展

B. 绝对禁止任何人进行对外贸易活动

C. 阻碍了商品经济发展

D. 是相对宽松的商业政策的体现

12.近年来,“晋商”成为中国文学界、史学界的热门话题,相关的著作纷纷问世。晋商( )

①从明代开始出现 ②是山西商人结成的商帮

③在明清时期拥有强大的商业势力 ④是商品经济高度发达的产物

A. ①②③

B. ②③④

C. ①③④

D. ①②③④

13.诗歌是时代风貌的体现。下列诗句能够证明坊市制度开始被打破的是( )

A. “百千家似围棋局,十二街如种菜畦”

B. “草市迎江货,津桥税海商”

C. “洛阳风俗不禁街,骑马夜归香满怀”

D. “市人日中集,于利尽锥刀”

14.“肇牵车牛远服贾,用孝养厥父母。”(《尚书·酒诰》)“如贾三倍,君子是识。”(《诗经·大雅》)这两段材料的主题虽然是儒家思想,但也可以用来研究( )

A. 农业的产生

B. 商业的发展

C. 手工业的进步

D. 城市的变迁

15.故宫博物院举办三星堆文物展,在展出的古文物里,最受瞩目的是过去未曾出土、造型特殊的青铜铸造面具与人头像,提供我们对古代青铜文明的深入认识。以下有关说法正确的是( )

A. 青铜工艺是商周文明的重要标志,青铜农具在农业生产上广泛使用

B. 青铜技术产生和发展于夏商时期,青铜器种类繁多,不分阶层,普遍使用

C. 三星堆出土的青铜铸造面具与人头像,由此可以推论中国古代文明是多元发展的

D. 三星堆展出的文物反映了中国古代文明是由单一文明中心不断向外扩展而形成的

16.“在最小的空间内用最简单的耕作方式养活尽可能多的人是中国的终极目标,为此,他们将土地分成小块,劳动者把全部精力都投入到比他的房子大不了多少倍的那块土地上面。”这段材料最主要反映了( )

A. 精耕细作的必要性

B. 井田制的瓦解

C. 人口膨胀的压力

D. 小农经济的脆弱性

17.曹雪芹在《红楼梦》中写道:“……宝玉的荔枝色哆罗呢箭袖……宝玉的俄罗斯国出品的雀金裘氅衣……凤姐的大红洋绉裙……冯紫英拿来推销的鲛绡帐……抄家时没收的洋灰皮、洋呢、哔叽、姑绒、天鹅绒等呢料……”上述材料反映了雍正年间( )

A. 中外商贸往来频繁

B. 自然经济受到冲击

C. 官府控制下的对外贸易

D. 闭关锁国政策被打破

18.2000年前后,多位学者到徐闻县考察,发现汉代“万岁”瓦当、汉墓等文物遗存,结合古代文献记载,你认为徐闻作为海上丝绸之路始发港,最早可以从哪个朝代开始( )

A. 夏朝

B. 西汉

C. 宋朝

D. 清朝

19.唐代歌咏扬州的名诗佳句很多,有陈羽的“霜落寒空月上楼,月中歌吹满扬州。”李绅的“夜桥灯火连星汉,水郭帆樯近斗牛”司马光的“万商落日船交尾,一市春风酒并垆。”由此可见当时的扬州( )

①来自全国各地的商帮势力强大 ②城市中饮食服务设施完备

③突破时间限制,夜市繁荣 ④商业运输主要借助水路进行

A. ①②③④

B. ②③④

C. ①③④

D. ①②③

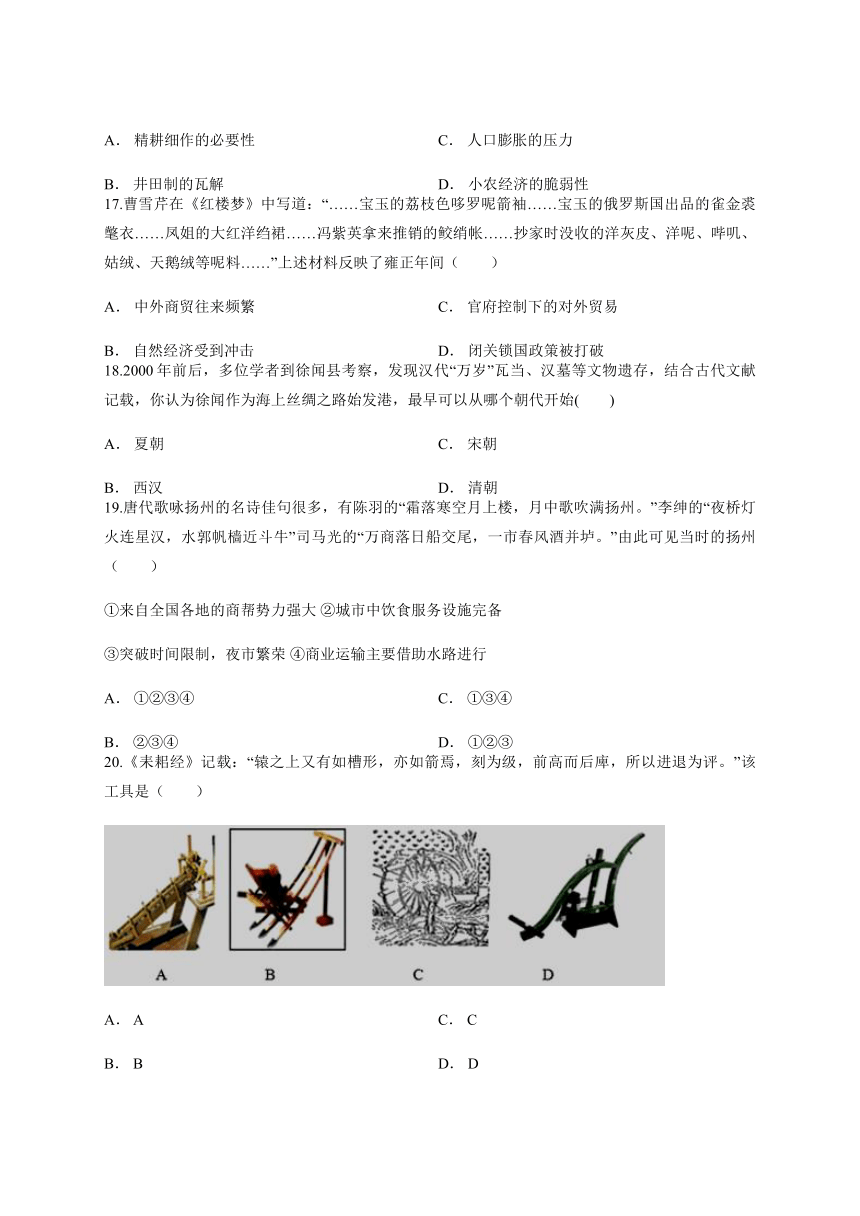

20.《耒耜经》记载:“辕之上又有如槽形,亦如箭焉,刻为级,前高而后庳,所以进退为评。”该工具是( )

A. A

B. B

C. C

D. D

21.《三辅黄图·未央宫》:“织室,在未央宫,又有东西织室,织作文绣郊庙之服。”《汉书·百官公卿表》:“少府属官有东织、西织令丞,河平元年省东织,更名西织为织室。”这两段文献资料中涉及的都是( )

A. 民营手工业

B. 官营手工业

C. 家庭手工业

D. 私营手工业

22.北方地区流行这样的俗语:人生有三宝,丑妻薄地破棉袄。从本质上反映了( )

A. 农民富裕安逸的生活

B. 农业在社会经济中占有重要地位

C. 以家庭为单位的小农经济特征

D. 商品经济极端落后

23.司马迁在其《史记·货殖列传》中说:“夫用贫求富,农不如工,工不如商,刺绣文不如倚市门,此言末业,贫者之资也”。材料反映了( )

A. 汉代统治者重农抑商的经济思想

B. 汉代贫苦百姓普遍通过经商致富

C. 司马迁的重商思想

D. 汉初工商业发展影响农业生产

24.中国古代某一时期“是一个大变革的时代,有农业革命、商业革命、金融革命,还有信息革命、能源革命。那时租佃关系日益普遍……街市制取代坊市制,一批商业名镇开始兴起,城市的经济文化职能显著增强。”这一时期是( )

A. 秦汉时期

B. 隋唐时期

C. 两宋时期

D. 明清时期

25.《后汉书》载:“建武年间,(任延)诏征为九真太守。……九真俗以射猎为业,不知牛耕,民常告籴交址,每致困乏。延乃令铸作田器,教之垦辟。田畴岁岁开广,百姓充给。”这段记载反映了当地( )

A. 推广曲辕犁后增加了耕地面积

B. 开始注重精耕细作提高农业产量

C. 自然资源的贫乏导致生活贫困

D. 农民意识的落后导致生活贫困

二、非选择题(共5小题)

26.阅读下列材料,回答问题。

材料 汉朝丝绸的出口成为对外贸易的重要组成部分,由中亚、西亚运到罗马帝国,成了罗马元老院议员和其他贵族的夫人的珍贵服饰;罗马的铁制品、玻璃、金银由西向东,流入了汉朝。

——樊树志《国史概要》

据材料,概述汉代丝绸贸易的状况,并结合所学知识分析其意义。

27.在经济发展的方式上,世界各国存在着“国有”与“私有”的动态演变。阅读下列材料:

材料 明中叶以后,随着商品经济的活跃和市场需求旺盛,社会经济的各个领域都发生了明显的变化。嘉靖、万历时期极大地发展起来的民营手工业适应新的形势,不断改进经营方式。其中最突出的一点,是有些部门的有些业主逐渐使用雇佣劳动,从事较大规模的商品化生产,从而出现了人们常说的“资本主义萌芽”。官营已经逐渐没落,民营手工业则开始居于主导地位。

——宁可主编《中国经济发展史》

根据材料并结合所学知识,指出明中叶民营手工业“后来居上”的原因,并分析其对中国历史产生了哪些影响?

28.阅读材料,回答问题。

材料一 明初,景德镇有官窑58座,资金充足,设备先进,民窑不过20座。但官窑管理腐败,成本高昂,很快衰落下去。为完成上贡任务,只好改行“官搭民烧”,由民窑烧造。从事商品生产的民窑迅速崛起,明末达到二三百座……清代御窑仅6座。

材料二 明清时期,自由手工业者的数量扩大并成为手工业生产的主导,手工业产品大量增加,各具特色的专业化工商业市镇大量涌现,“匠有常主,计日受值”的生产方式更为普遍。(1)材料一中提到的“官窑”“民窑”各有什么功能?

(2)据材料二,概括指出明清时期我国手工业的发展出现了哪些新特点?

29.阅读下列材料:

材料一 战国时期的铁农具

材料二 春耕夏耘,秋获冬藏,伐薪樵,治官府,给徭役。春不得避风尘,夏不得避暑热,秋不得避阴雨,冬不得避寒冻。四时之间,亡日休息,又私自送迎往来、吊死问疾,养孤长幼在其中。勤苦如此,尚复被水旱之灾,急政暴赋,赋敛不时,朝令而暮当具。有者半贾而卖,亡者取倍称之息。于是有卖田宅、鬻子孙以偿债者。”

——西汉晁错《论贵粟疏 》

材料三 自耕农是封建国家直接剥削的对象。为了保证赋税、徭役和供求,封建国家历来关注这一阶层的存在。“稳定小农”是封建王朝长治久安的良策,每一个新王朝建立时,对此尤为关注。他们总是采取鼓励垦荒等政策,积极培植自耕农。诚然,自耕农这一阶层是很不稳定,经常分化。

——叶显恩《明清徽州农村社会与佃仆制》

请回答:

(1)材料二体现的历史现象与铁农具的使用存在着一定的联系,请指出它们的内在联系。

(2)依据材料,分析小农经济在中国封建社会中的地位和作用。

(3)依据材料,指出在中国封建社会影响小农经济存在的因素。

30.阅读下列材料材料一 万历二十一年(1601年),江苏巡抚曹时聘因苏州民变上疏皇帝,内中提到“吴民生齿最繁,家杼轴而户纂组。机户出资,机工出力,相依为命久矣”,“浮食奇民,朝不谋夕,得业则生,失业则死。臣所睹记,染坊罢而染工散者数千人,机房罢而织工散者又数千人,此皆自食其力之良民也。”

——《明神宗实录》卷材料二 明万历苏民无积聚,多丝织为生。东北半城皆机户,郡城之东皆习机业。织文曰缎,方空曰纱。工匠各有专能,匠有常主,计日受值。有他故,则唤无主之匠代之, 曰唤代。无主者黎明立桥以待。缎工立花桥,纱工立广化寺桥,以车纺丝者曰车匠,立濂溪坊,什百为群,延颈而望,粥后散归。若机房工作减,此辈衣食无所矣。

——《苏州府志》卷三请回答:

(1)根据以上材料,概括提炼明朝中后期苏州地区丝织业的发展情况。(逐条列出,不得摘抄材料原句)。(2)史学界普遍认为:明朝中后期苏州丝织业中出现了资本主义生产关系的萌芽。试从两则材料中各摘引最有说服力的一句加以论证。

答案解析

1.【答案】C

【解析】本题考查古代手工业产品出现的时间。 水排是在东汉出现,三星堆青铜器是在商周时期,钧窑钧红是在宋代,马王堆素纱单衣是在西汉。故选择C。

2.【答案】C

【解析】 根据材料“农,天下之大本也,民所恃以生也”“民之大命,谷米也”可知其强调的是重视农业,即重农思想的反映,故C项正确。

3.【答案】A

【解析】材料中”农村商品经济的基础上,逐步变为沟通城乡的经济纽带”说明是农村集市,形成于南北朝时期的草市,故A项正确:交子市出现在四川地区中国最早的纸币,故B项错误;夜市是出现在城市中,故C项错误;商帮是同一地区商人群体,出现在明朝以后,主要是流动商业,故D项错误。

4.【答案】A

【解析】土地兼并的实质是地主与政府争税源,土地高度集中不仅影响政府的财政收入和兵源,而且容易激化阶级矛盾,进而严重威胁皇权稳固,所以汉魏以来各朝代统治者大都采取抑制土地兼并的政策,维护小农利益,根本目的就是巩固统治。故A正确。

5.【答案】D

【解析】 根据材料“把田地开成一条条垄和沟,每年轮换在沟和垄上栽种,这样可以合理利用地力、保苗抗旱”的信息,这反映了我国古代农业经济的特点是精耕细作。

6.【答案】A

【解析】16世纪的欧洲“正在崛起”,指新航路开辟后,西方逐渐摆脱封建社会,发展资本主义,走向工业文明,相对应的中国“注视着过去”,应指其停留在封建社会,固守农耕文明,故A项正确;君主专制的强化只是“注视着过去”在政治上的体现,故B项错误;昧于世界大势是“注视着过去”在思想观念上的体现,故C项错误;闭关锁国是“注视着过去”在对外政策上的体现,故D项错误。

7.【答案】B

【解析】朝贡贸易一般通过朝贡和赏赐完成,由官方主持,与材料“往往私造海舟,假朝廷干办为名,擅自下番”信息不符,故A项错误;从材料“申明前禁,榜谕沿海军民,有犯者许诸人首告,得实者给犯人家货之半”可知明朝政府禁止民间对外贸易,故B项正确;从材料中“扰害外夷或诱引为寇”的信息无法得出倭寇侵扰沿海的结论,故C项错误;材料没有涉及加强外贸税收管理,故D项错误。

8.【答案】C

【解析】 隋唐时期,江东出现了曲辕犁,标志着中国传统步犁的基本定型,故C项正确。

9.【答案】D

【解析】 经济作物增长是适应商品经济发展的结果,经济作物的增长必然会出现“棉争粮田”“桑争稻田”,故D项正确。

10.【答案】A

【解析】引文为晚唐诗人陆龟蒙写的《秘色越器》, 越窑秘色瓷,又称秘瓷、秘色越器,就是用保密的釉料配方涂抹器物表面而烧成的瓷器。本题的解题关键为这首诗作于唐代,故A项正确。唐代诗人不可能歌颂宋代青瓷,B项错。至今所知最早的青花瓷为元代制造,C项错误。更无所谓明清,D项错误。

11.【答案】C

【解析】材料反映的是明朝“海禁”政策,这是一种抑商政策,但并非禁绝任何人进行外贸活动,“海禁”政策下官方贡赐贸易还是有所发展,这种政策严重阻碍商品经济的发展。

12.【答案】D

【解析】明清时期,商品经济空前繁荣地发展,在全国各地,涌现出许多地域性的商人群体,叫做商帮,晋商就是其中实力较强的代表。

13.【答案】C

【解析】C中人物夜里可以出去骑马游玩,“不禁街”“夜归”反映了坊市制的时间开始打破。A反映了整齐划一的城市布局,B说的是草市,在宋代得到很大的发展;D反映了政府对市的严格限制。

14.【答案】B

【解析】“肇牵车牛远服贾,用孝养厥父母。”译为在农闲的时候,用牛车载着商品,去远处的地方进行贸易,用来孝敬赡养父母;“如贾三倍,君子是识。”译为商人能获得三倍的利润,君子也不从事这样的职业,因而可以用来研究商业的发展,故B项正确,A、C、D项错误。

15.【答案】C

【解析】商朝时期青铜器在农业上并不广泛使用,故A项错误;青铜器在商朝主要用于礼器,只有贵族使用,故B项错误;三星堆出土文物与中原地区不同,体现了中国古代文明的多元发展,故C项正确;三星堆文物的出土并不能充分说明中国古代文明是由单一文明中心不断向外扩展而形成,故D项错误。

16.【答案】A

【解析】此题考查对古代小农经济的理解。根据所学知识可知:小农经济是在小土地私有制基础上使用简单的生产工具追求产量的最大化以养活更多的人口,满足小农经济的生产和再生产。井田制的瓦解是公田向私田转化。C、D项材料没有体现。故选项是A。

17.【答案】C

【解析】清朝康熙年间就开始闭关锁国,中外贸易得到限制,故A项错误;自然经济受到冲击是在鸦片战争之后,故B项错误;材料中“哆罗呢箭袖……俄罗斯国出品的雀金裘氅衣……凤姐的大红洋绉裙……鲛绡帐……洋灰皮、洋呢、哔叽、姑绒、天鹅绒等呢料”均是外国产品,说明当时对外贸易是在官府控制下进行的,故C项正确;当时,闭关锁国政策正在实行,故D项错误。

18.【答案】B

【解析】 在徐闻县发现了汉代“万岁”瓦当、汉墓等,说明汉代就已经有海上丝绸之路从这里经过,所以最早可以从西汉开始,故B项正确。

19.【答案】B

【解析】商帮为地域性的商人群体,出现在明清时期,故①错误;由三个诗人的诗句可以看出城市中饮食服务设施完备,故②正确;三个诗人的诗句都体现出了夜市繁荣,突破了时间的限制,故③正确;李绅、司马光的诗句都体现了商业运输主要借助水路进行,故④正确,选择B项符合题意。

20.【答案】D

【解析】从题干“辕之上又有如槽形,亦如箭焉,刻为级,前高而后庳,所以进退为评”,可以看出其描述的是曲辕犁。A项为翻车,B项为耧车,C项为筒车,D项为曲辕犁,故选择D项符合题意。

21.【答案】B

【解析】民营手工业生产的产品主要面向市场,从材料中的 “织作文绣郊庙之服”“少府属官”可以看出,是官营手工业,生产的产品不是面向市场,故A项错误;由材料中的“织作文绣郊庙之服”“少府属官”可以看出涉及的是官营手工业,故B项正确;家庭手工业是小农经济的一部分,主要为自给自足,与材料无关,故C项错误;私营手工业与材料无关,故D项错误。

22.【答案】C

【解析】A项中的“富裕安逸”与题干“丑妻薄地破棉袄”不符,B、D两项在题干中都没有体现;“人生有三宝,丑妻薄地破棉袄”反映了以家庭为单位、拥有土地、自给自足的自然经济。

23.【答案】C

【解析】司马迁在文中强调了手工业和商业在弃贫致富中的重要性,应该是司马迁的经济思想。材料的内容是反对重农抑商,排除A。材料谈的不是生产状况,排除B、D。

24.【答案】C

【解析】秦汉时期坊市有严格规定,故A项错误;隋唐时期坊市分开,不符合材料中“街市制取代坊市制”的信息,故B项错误;两宋时期,商品经济发展,坊市界限被打破,故C项正确;明清时期商业市镇形成规模,不符合材料中”开始出现“信息,故D项错误。

25.【答案】B

【解析】根据材料可知,由于铸田器,教垦辟,田畴开广,百姓生活才充给,故B项正确;曲辕犁出现于隋唐时期,与材料时间不符,故A项错误;选项C、D与材料不符,故C、D项错误。

26.【答案】状况:丝绸是重要的出口产品,远销欧洲。

意义:汉朝获得了“丝国”的称号,促进了东西方经济文化的交流。

【解析】第一问根据材料“汉朝丝绸的出口成为对外贸易的重要组成部分,由中亚、西亚运到罗马帝国,成了罗马元老院议员和其他贵族的夫人的珍贵服饰”概括;第二问从汉朝获得“丝国”的称号以及东西方文化交流角度回答。

27.【答案】原因:商品经济发展,市场需求旺盛;生产工具的改进和生产技术的进步;出现了雇佣劳动;民营手工业与市场联系密切。

影响:加速了封建制度的衰败;进一步活跃了商品经济,资本主义萌芽缓慢发展;明清之际出现了民主色彩的思想。

【解析】第一小问原因,从材料 “随着商品经济的活跃和市场需求旺盛,社会经济的各个领域都发生了明显的变化”,可知原因是商品经济发展,市场需求旺盛,从“有些部门的有些业主逐渐使用雇佣劳动,从事较大规模的商品化生产,从而出现了人们常说的‘资本主义萌芽’”,可知原因是出现了雇佣劳动,结合明中叶民营手工业发展史实,可知原因还有生产工具的改进和生产技术的进步,民营手工业与市场联系密切等;第二小问影响,从民营手工业发展带来的商品经济和资本主义萌芽的产生,总结其对当时中国经济和政治的影响。

28.【答案】(1)官窑:专门生产供宫廷消费的瓷器产品。

民窑:主要生产供民间消费的瓷器产品。

(2)私营手工业者占据主导地位;地区性分工更加明确;城市的经济功能增强;资本主义生产关系萌芽产生。(答出三点即可)

【解析】第(1)问围绕“从事商品生产的民窑”来思考两者的功能;第(2)问从私营手工业者的地位、生产分工、城市经济功能和新经济成分的出现等角度归纳。

29.【答案】(1)铁农具的使用为小农经济的产生和发展创造了条件。

(2)小农是国家赋税和徭役的主要承担者,大批小农的存在是社会稳定的重要条件,小农经济是封建王朝繁荣的基础。

(3)有利因素:封建统治者不得不采取措施培植、保护自耕农经济。不利因素:封建统治者的残酷剥削压迫,赋税徭役沉重;自然灾害的发生;小农是一个不稳定的阶层,经常发生分化和破产。

【解析】 (1)问首先要明确材料二反映的是小农经济,然后运用生产力决定生产关系的原理进行分析。(2)问可从材料二、三中分析归纳得出答案。(3)问应从有利和不利两方面分析因素。

30.【答案】(1)丝织业最发达;是最主要的手工业部门;从业人数多;有一定分工;技术水平高;出现雇佣关系;形成了劳动力市场。

(2)材料一:“机户出资,机工出力。”材料二:“匠有赏主,计日受值”。这里的机户(主)是早期的资本家,机工(匠)是早期的雇佣工人,机户和机工之间形成了资本主义性质的雇佣关系。

【解析】第一问根据材料概括资本主义萌芽出现部门、地区和市场等;第二问主要是从材料中找相关材料验证即可。

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势