第4课 唐朝的中外文化交流【课件】【统编版】(共20张PPT)

文档属性

| 名称 | 第4课 唐朝的中外文化交流【课件】【统编版】(共20张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 14.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-02-24 09:25:44 | ||

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

第一单元隋唐时期:繁荣与开放的时代

第4课 唐朝的中外文化交流

日本

悉尼

美国

英国

图中为什么外国人会将中国人称为“唐人”?

开放

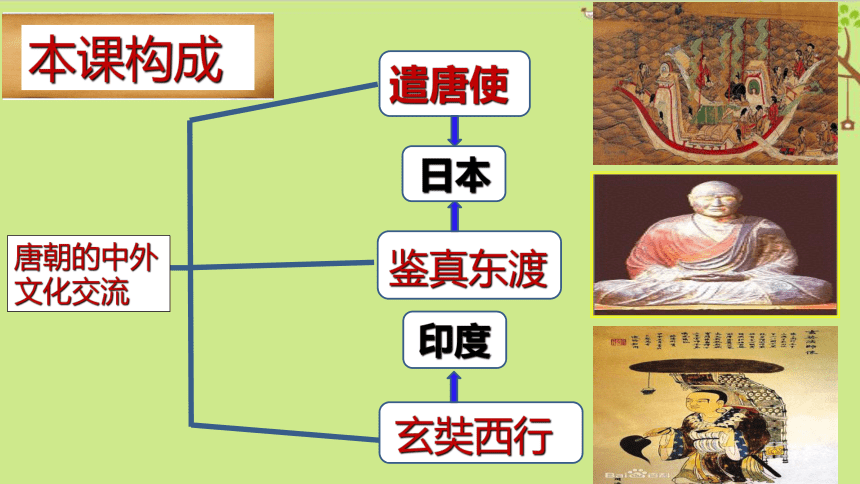

遣唐使

鉴真东渡

玄奘西行

唐朝的中外文化交流

本课构成

日本

印度

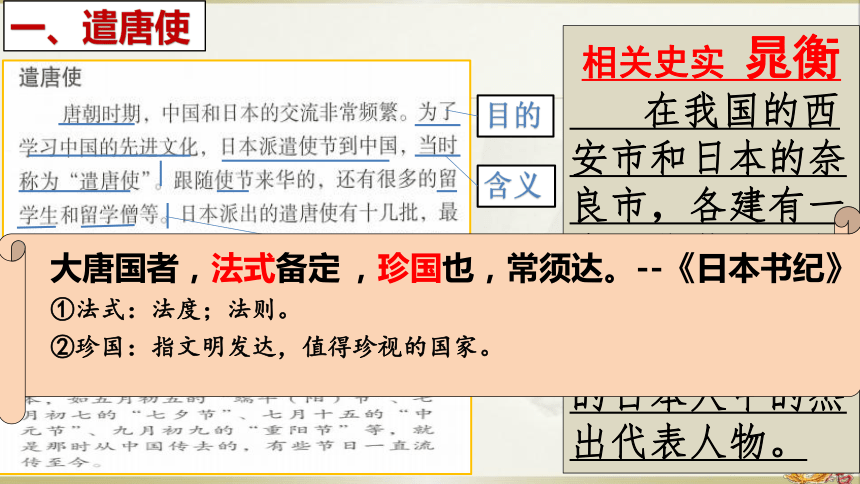

一、遣唐使

含义

人员组成

相关史实 晁衡

在我国的西安市和日本的奈良市,各建有一座阿倍仲麻吕纪念碑。阿倍仲麻吕是唐朝时来华的日本人中的杰出代表人物。

目的

大唐国者,法式备定 ,珍国也,常须达。--《日本书纪》

①法式:法度;法则。

②珍国:指文明发达,值得珍视的国家。

时间长

次数多

规模大

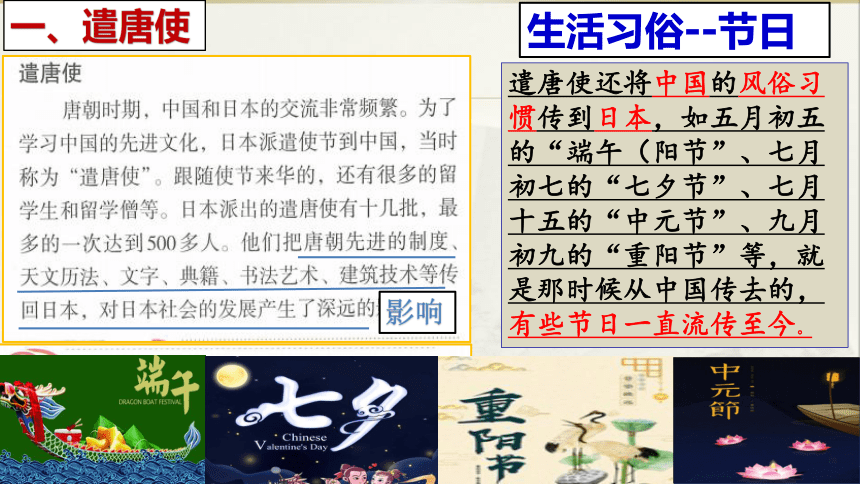

一、遣唐使

影响

生活习俗--节日

遣唐使还将中国的风俗习惯传到日本,如五月初五的“端午(阳节”、七月初七的“七夕节”、七月十五的“中元节”、九月初九的“重阳节”等,就是那时候从中国传去的,有些节日一直流传至今。

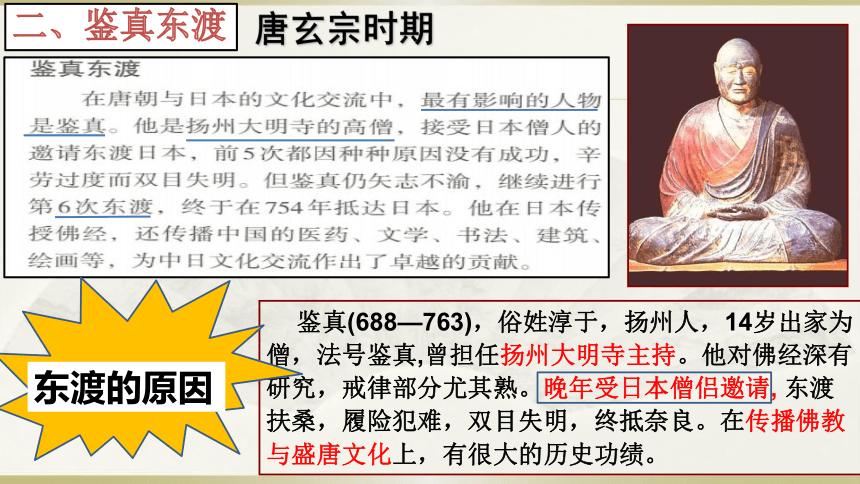

二、鉴真东渡

唐玄宗时期

鉴真(688—763),俗姓淳于,扬州人,14岁出家为僧,法号鉴真,曾担任扬州大明寺主持。他对佛经深有研究,戒律部分尤其熟。晚年受日本僧侣邀请, 东渡扶桑,履险犯难,双目失明,终抵奈良。在传播佛教与盛唐文化上,有很大的历史功绩。

东渡的原因

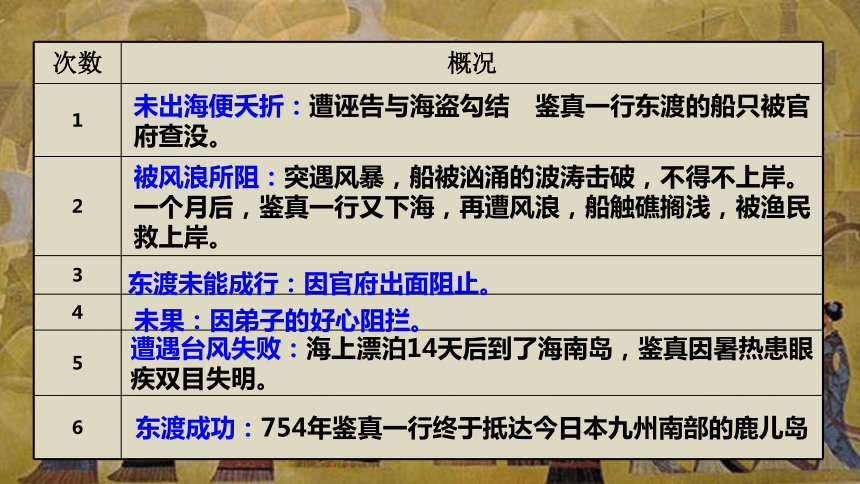

次数 概况

1 未出海便夭折:遭诬告与海盗勾结 鉴真一行东渡的船只被官府查没。

2 被风浪所阻:突遇风暴,船被汹涌的波涛击破,不得不上岸。一个月后,鉴真一行又下海,再遭风浪,船触礁搁浅,被渔民救上岸。

3

4

5 遭遇台风失败:海上漂泊14天后到了海南岛,鉴真因暑热患眼疾双目失明。

6 东渡成功:754年鉴真一行终于抵达今日本九州南部的鹿儿岛

东渡未能成行:因官府出面阻止。

未果:因弟子的好心阻拦。

二、鉴真东渡

唐玄宗时期

鉴真盲目航东海

一片精诚照太清

舍己为人传道义

唐风洋溢奈良城

——郭沫若

三、玄奘西行

唐太宗

人物简介

玄奘(602年~664年),本名陈祎(yī),法号“玄奘”,被尊称为“三藏法师”,后世俗称“唐僧”。玄奘13岁出家。贞观三年,从长安出发,历经4年至印度那烂陀寺,拜名僧戒贤为师。十七年后回到长安,玄奘及其弟子翻译出佛典75部(1335卷)。玄奘口述,弟子记录,写成长达12卷的游记《大唐西域记》。

玄奘为什么要西行,前往天竺?

佛经中有些疑难问题,众说纷纭,难得定论。

我不是玄奘,我是唐僧

玄奘携带大量

佛经回到长安,

主持译经工作。对佛教的发展

作出重大贡献。

玄奘译经图

贡献一

《大唐西域记》

《大唐西域记》记述了100多个国家的风土人情、地理、历史、宗教等情况,大大丰富了唐朝对西域和天竺的了解,该书成为研究中亚、印度半岛以及我国新疆地区历史和佛学的重要典籍。

是研究中外交流史的珍贵文献。

贡献二

鉴真东渡和玄奘西行是唐朝时期对外文化交流史上的两件大事,请对比两件事的异同。

事件

内容 时间 人物身份 目的地 是否

归国 出行的主要目的

鉴真东渡

玄奘西游

唐玄宗时

唐太宗时

僧人

僧人

日本

天竺

吸收佛教文化

弘扬唐朝文化

未归国

归国

“走出去”+“引进来”

思考与分享

1)相同点:都是唐朝著名的僧人;都为完成使命出生入死,具有顽强的毅力;都为加强唐朝与邻邦的友谊,促进文化交流做出了重大贡献。

(2)不同点:一个是“送”;一个是“取”;鉴真是到日本弘扬佛法,玄奘是去天竺取经。

学习了鉴真和玄奘的故事,我们应学习他们怎样的精神?

精神:勤奋刻苦、持之以恒、不图名利、不畏艰险,勇往直前的精神。

新罗

日本

天竺

波斯

大食

朝鲜半岛

印度半岛

伊朗

阿拉伯半岛

(东罗马帝国)

长安

拂菻”( Fúlǐn)

材料一:

唐朝对外交通路线图

唐朝对外交通发达,

给各国友好往来提供了条件。

1、为何唐朝的对外交往如此之活跃?

思考探究:

材料二:大唐国者,法式备定,珍国也, 常须达。

——《日本书纪》

材料三:隋唐对外交往活跃……唐政府鼓励各国商人到中国贸易,允许他们长期居住。

——《中国历史》七年级下册

唐朝国力强盛,经济文化都处于当时世界领先地位, 对各国产生了巨大的吸引力;(基础)

唐朝实行开放性对外政策,给各国友好交流提供了机会。(保证)

唐人自信又大度,开放又包容

2.频繁的对外交往对唐朝产生了什么影响?

唐朝在世界上享有很高声望,各国称中国人为

“唐人”。

对外贸易发达,长安、洛阳、扬州、广州等城外贸活动频繁;

文化更灿烂更多彩;

民间:

玄奘西行

鉴真东渡

政府:

遣唐使

唐 朝 的 对 外 文化交流

唐朝兼容并蓄、泽被东西,全面开放,文化更加辉煌。

本课小结

第一单元隋唐时期:繁荣与开放的时代

第4课 唐朝的中外文化交流

日本

悉尼

美国

英国

图中为什么外国人会将中国人称为“唐人”?

开放

遣唐使

鉴真东渡

玄奘西行

唐朝的中外文化交流

本课构成

日本

印度

一、遣唐使

含义

人员组成

相关史实 晁衡

在我国的西安市和日本的奈良市,各建有一座阿倍仲麻吕纪念碑。阿倍仲麻吕是唐朝时来华的日本人中的杰出代表人物。

目的

大唐国者,法式备定 ,珍国也,常须达。--《日本书纪》

①法式:法度;法则。

②珍国:指文明发达,值得珍视的国家。

时间长

次数多

规模大

一、遣唐使

影响

生活习俗--节日

遣唐使还将中国的风俗习惯传到日本,如五月初五的“端午(阳节”、七月初七的“七夕节”、七月十五的“中元节”、九月初九的“重阳节”等,就是那时候从中国传去的,有些节日一直流传至今。

二、鉴真东渡

唐玄宗时期

鉴真(688—763),俗姓淳于,扬州人,14岁出家为僧,法号鉴真,曾担任扬州大明寺主持。他对佛经深有研究,戒律部分尤其熟。晚年受日本僧侣邀请, 东渡扶桑,履险犯难,双目失明,终抵奈良。在传播佛教与盛唐文化上,有很大的历史功绩。

东渡的原因

次数 概况

1 未出海便夭折:遭诬告与海盗勾结 鉴真一行东渡的船只被官府查没。

2 被风浪所阻:突遇风暴,船被汹涌的波涛击破,不得不上岸。一个月后,鉴真一行又下海,再遭风浪,船触礁搁浅,被渔民救上岸。

3

4

5 遭遇台风失败:海上漂泊14天后到了海南岛,鉴真因暑热患眼疾双目失明。

6 东渡成功:754年鉴真一行终于抵达今日本九州南部的鹿儿岛

东渡未能成行:因官府出面阻止。

未果:因弟子的好心阻拦。

二、鉴真东渡

唐玄宗时期

鉴真盲目航东海

一片精诚照太清

舍己为人传道义

唐风洋溢奈良城

——郭沫若

三、玄奘西行

唐太宗

人物简介

玄奘(602年~664年),本名陈祎(yī),法号“玄奘”,被尊称为“三藏法师”,后世俗称“唐僧”。玄奘13岁出家。贞观三年,从长安出发,历经4年至印度那烂陀寺,拜名僧戒贤为师。十七年后回到长安,玄奘及其弟子翻译出佛典75部(1335卷)。玄奘口述,弟子记录,写成长达12卷的游记《大唐西域记》。

玄奘为什么要西行,前往天竺?

佛经中有些疑难问题,众说纷纭,难得定论。

我不是玄奘,我是唐僧

玄奘携带大量

佛经回到长安,

主持译经工作。对佛教的发展

作出重大贡献。

玄奘译经图

贡献一

《大唐西域记》

《大唐西域记》记述了100多个国家的风土人情、地理、历史、宗教等情况,大大丰富了唐朝对西域和天竺的了解,该书成为研究中亚、印度半岛以及我国新疆地区历史和佛学的重要典籍。

是研究中外交流史的珍贵文献。

贡献二

鉴真东渡和玄奘西行是唐朝时期对外文化交流史上的两件大事,请对比两件事的异同。

事件

内容 时间 人物身份 目的地 是否

归国 出行的主要目的

鉴真东渡

玄奘西游

唐玄宗时

唐太宗时

僧人

僧人

日本

天竺

吸收佛教文化

弘扬唐朝文化

未归国

归国

“走出去”+“引进来”

思考与分享

1)相同点:都是唐朝著名的僧人;都为完成使命出生入死,具有顽强的毅力;都为加强唐朝与邻邦的友谊,促进文化交流做出了重大贡献。

(2)不同点:一个是“送”;一个是“取”;鉴真是到日本弘扬佛法,玄奘是去天竺取经。

学习了鉴真和玄奘的故事,我们应学习他们怎样的精神?

精神:勤奋刻苦、持之以恒、不图名利、不畏艰险,勇往直前的精神。

新罗

日本

天竺

波斯

大食

朝鲜半岛

印度半岛

伊朗

阿拉伯半岛

(东罗马帝国)

长安

拂菻”( Fúlǐn)

材料一:

唐朝对外交通路线图

唐朝对外交通发达,

给各国友好往来提供了条件。

1、为何唐朝的对外交往如此之活跃?

思考探究:

材料二:大唐国者,法式备定,珍国也, 常须达。

——《日本书纪》

材料三:隋唐对外交往活跃……唐政府鼓励各国商人到中国贸易,允许他们长期居住。

——《中国历史》七年级下册

唐朝国力强盛,经济文化都处于当时世界领先地位, 对各国产生了巨大的吸引力;(基础)

唐朝实行开放性对外政策,给各国友好交流提供了机会。(保证)

唐人自信又大度,开放又包容

2.频繁的对外交往对唐朝产生了什么影响?

唐朝在世界上享有很高声望,各国称中国人为

“唐人”。

对外贸易发达,长安、洛阳、扬州、广州等城外贸活动频繁;

文化更灿烂更多彩;

民间:

玄奘西行

鉴真东渡

政府:

遣唐使

唐 朝 的 对 外 文化交流

唐朝兼容并蓄、泽被东西,全面开放,文化更加辉煌。

本课小结

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源