青岛版 小学科学六年级上册第三单元物体的运动 第10课《距离和时间》教案

文档属性

| 名称 | 青岛版 小学科学六年级上册第三单元物体的运动 第10课《距离和时间》教案 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 42.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 青岛版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2020-02-24 10:01:46 | ||

图片预览

文档简介

10.距离和时间

【教学内容】 六年级上册第三单元第十课

【教学目标】

1.在生活中能用秒表、卷尺等简单测量工具进行测量一个沿直线运动的物体在不同时刻的位置,并做简单的记录。

2.通过小组讨论和分析,利用学过的图表知识来表达距离和时间的关系,并得出距离和时间是决定物体运动的快慢因素。

3.学生通过分析图表的规律,能解决生活中常见的实际问题。

4.通过讨论实际问题能得出要描述一个运动的物体,需要位置、方向和快慢三个因素。

5.通过分组实验,知道实验方案设计、合作、分工和相互交流的重要性。

【教学重难点】

教学重点:定量观察,数据采集。

教学难点:能用简单的图、表来分析距离和时间的关系。

【教具、学具】

6块秒表、6个50米卷尺、18面小红旗、6份记录表和6份坐标纸。

【教学过程】

一.创设情景,提出问题

1.同学们咱们刚开过秋季运动会,你们班哪位同学跑得最快?哪位同学跑得较慢?你们是怎样比较出来的?你们还有哪些方法能测出他们跑得快慢?

2.问题预设:前两个问题学生能很快准确回答出来,后两个问题学生可能会提出以下几种情况:

⑴跑在最前面的最快

⑵用的时间最少的最快

⑶相同的距离,用的时间少,跑得快;相同的距离,用的时间多,跑得慢。

⑷相同时间内,跑的距离远,跑得快;相同时间内,跑的距离近,跑得慢。

3.教师把同学提出的问题给以评价,并得出物体运动的快慢与距离和时间有关系,指出⑶⑷两种方法比较科学。同时引出本节课学习的课题——距离和时间。

二、小组学习,自主探究

1.教师提出选择同学们提出的第三种方法,分组讨论制定出测量方案,进行测量分工。

2.小组汇报、交流方案,师生共同并总结出简单的准确测量方法。

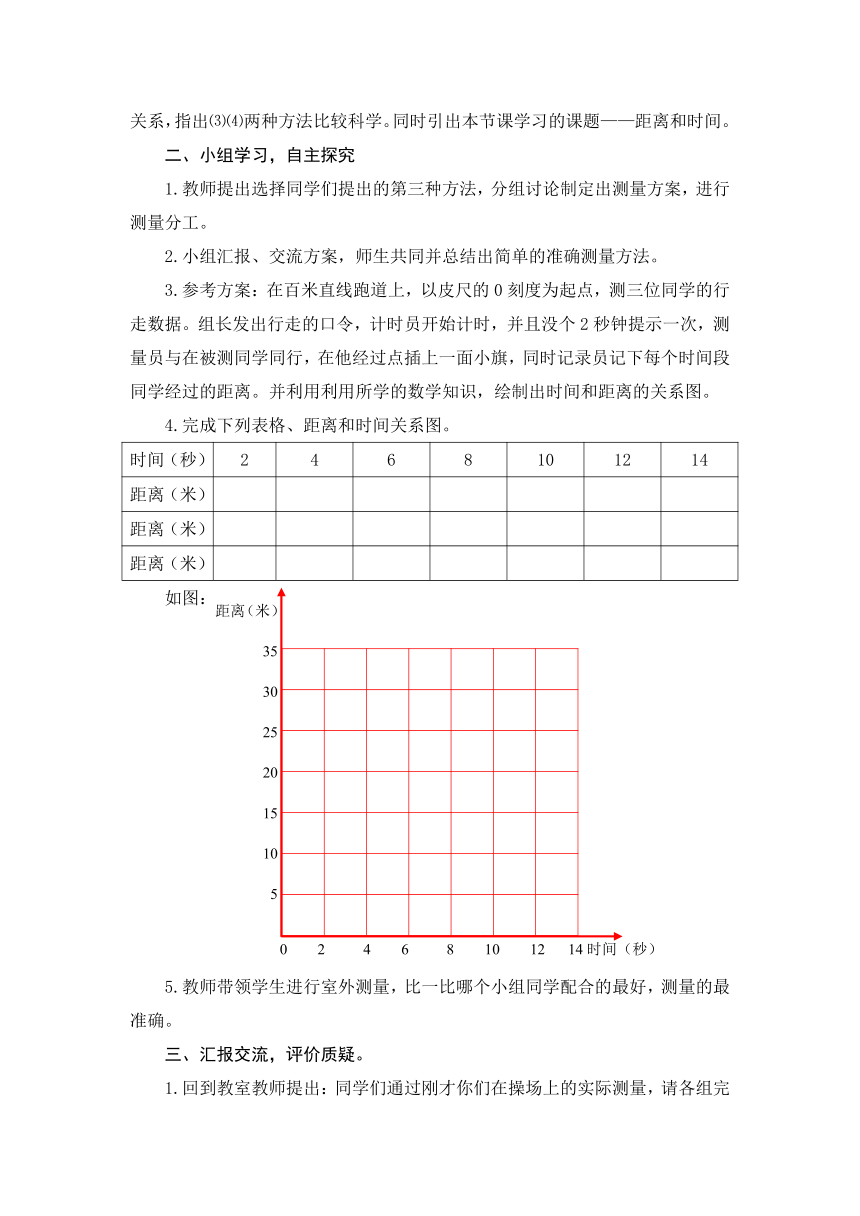

3.参考方案:在百米直线跑道上,以皮尺的0刻度为起点,测三位同学的行走数据。组长发出行走的口令,计时员开始计时,并且没个2秒钟提示一次,测量员与在被测同学同行,在他经过点插上一面小旗,同时记录员记下每个时间段同学经过的距离。并利用利用所学的数学知识,绘制出时间和距离的关系图。

4.完成下列表格、距离和时间关系图。

时间(秒) 2 4 6 8 10 12 14

距离(米)

距离(米)

距离(米)

如图:

5.教师带领学生进行室外测量,比一比哪个小组同学配合的最好,测量的最准确。

三、汇报交流,评价质疑。

1.回到教室教师提出:同学们通过刚才你们在操场上的实际测量,请各组完成数据分析及距离和时间关系图绘制,并进行小组内讨论。

2.小组交流:教师利用多媒体展示各组测量的数据和绘制的距离和时间关系图。师生对各组的结果相互评价分析。

3.引导分析:你们从图表中发现了哪些规律?你是如何知道被测同学走得快慢?

预设:学生汇报时说的可能不全面,有的可能只强调时间用的少;有的只说走的距离长短。

引导学生质疑,提出存在的问题。时间少,走的距离短;走的距离长,用的时间多。都不能说明同学走的的快慢。

提出物体运动的快慢与哪些因素有关系呢?交流各自发现的规律。

评价总结:

⑴物体运动的快慢一定要同时看时间和距离两种因素。二者决定了物体运动速度的大小(适当解释速度概念)。

⑵相同的时间内,走的的远就快;相同的时间内,走的近就慢。

⑶直线的倾斜程度越大,说明走的越快,直线的倾斜程度越小,说明走的越慢。同时还能看出同学在直线上均匀速度行走时,时间越长走的距离越远。

4.同学们咱们知道了决定运动物体运动快慢(速度大小)的决定因素,又如何描述一个运动的物体呢?教师结合时事,引导学生思考,举例:假如你是一名海监员,发现有一艘敌船进入我国海域,你应向海监部门汇报船只的哪些情况,我方才能准确快速找到敌船,采取应对措施?

5.温馨提示:物体位置的确定,是利用以前学过的数对知识,用在GPS卫星定位系统上,主要是利用物体所在的经度和纬度来确定物体位置的。

学生讨论、汇报。

预设:可能只汇报船的方位或方向或快慢三个因素中的一种或两种。

1.学生质疑:⑴如果只汇报敌船的方位,不汇报向我国海域哪个方向行驶,我方很难应对。

⑵学生提出还必须知道是何种船只及运动的快慢(速度的大小),这样我们才能更及时准确确定敌船不同时刻的位置,采取有效应对措施。

2.分组讨论、论证:如果少一个或两个因素我方都不能准确找到敌船的位置,从而得出描述运动物体需要三个要素。即:位置 、方向和快慢(速度)。

四.总结概括,抽象提升。

1.通过本节的学习你是如何比较不同运动物体快慢的?怎样才能准确描述一个运动的物体?

2.师生总结概括。

⑴比较运动物体的快慢一般有三种方法:一是相同的距离,看时间。用的时间少,运动的快;用的时间多,运动的慢。二是相同的时间,看距离。运动的距离长,说明快;运动的距离短,说明慢。三是距离和时间的关系图。

⑵描述运动物体需要三个要素:位置 、方向和快慢(速度)。

五、巩固应用,拓展提高。

请同学们结合本节课所学的知识完成下列问题。

(一)填一填

根据小亮行走的记录数据完成下表:

时间(秒) 3 6 9 12

距离(米) 5 10

(二)理解应用

1.现在同学们知道了比较物体运动快慢的方法,你们就比一比哪个同学走得最快?算一算20秒钟时他能走多少米?

2.小亮为了估测平时步行到学校的时间,自己测量了步行的快慢。他经过10米用了大约7秒,小亮从家到学校的距离大约是200米,同学们给估算一下小亮从家到学校大约需要多长时间?

(三)课后研究

利用课余时间测量自己1分钟时间能走多少米,,然后把你从学校到家的所用的时间记录下来,估算一下你家到学校的距离?设计出你的测量方案,课下和大家一起交流。

【使用说明】

1.教学反思。本节课设计具有以下几方面的特点:

⑴教学目标设计简捷、具体、便于检测。通过目标就知道本节课的知识要点,学生的探究程度、研究方法及学生配合能力的培养。

⑵课堂知识点总结到位,能把知识打成捆让学生背回家。师生的准确总结能让学生知道本节课探究的最终目的是什么,应收获哪些知识,对学生知识网的形成起到了较好的辅助作用。

⑶在学生探究的过程中,注重了学科间的融合、延伸和渗透。在教学的过程中简单渗透了有关数学、物理等有关学科的知识,让学生明白综合应用知识的重要性和必要性。

⑷注重联系生活、学生兴趣的培养和思想教育的渗透。本节课从学生的生活实际入手,以课内和课外活动相结合的方式进行的,学生从思维和行动上都动了起来,同时把科学知识融入国家时事内容,有效地激发了学生思考问题的积极性和主动性,知识自然而然就掌握了。

2.使用建议。教师要评价出科学的设计方案,探究前教师把秒表提前发给学生,练习使用方法,并检查学生对秒表的使用熟练程度。对图表的分析老师要给以指导,让学生有充分的时间进行探究和讨论。

3.需破解的问题。本节课设计的测量实验是固定时间测距离,计时员和测量员如何更好配合是测量结果是否准确的关键。

距离(米)

35

30

25

20

15

10

5

0 2 4 6 8 10 12 14时间(秒)

同课章节目录

- 第一单元:微小的生物

- 1、病毒

- 2、细菌

- 3、馒头发霉了

- 4、食用菌

- 非试题类资料

- 第二单元:物质的变化

- 5、蜡烛的变化

- 6、食盐和水泥

- 7、铁生锈

- 8、牛奶的变化

- 非试题类资料

- 第三单元:物体的运动

- 9、静止和运动

- 10、距离和时间

- 11、改变物体运动状态

- 12、物体的运动方式

- 13、动物的运动

- 非试题类资料

- 第四单元:太阳、地球和月亮

- 14、白天与黑夜

- 15、昼夜与生物

- 16、四季更替

- 17、弯弯的月亮

- 18、日食和月食

- 19、登上月球

- 非试题类资料

- 第五单元:生物与环境

- 20、蚯蚓找家

- 21、变色龙

- 22、植物向哪里生长

- 23、密切联系的生物界

- 24、珍稀动植物

- 25、生物的启示

- 非试题类资料