高中历史人教版必修三课件:第14课 顺乎世界潮流——从师夷长技到维新变法 课件 24张PPT

文档属性

| 名称 | 高中历史人教版必修三课件:第14课 顺乎世界潮流——从师夷长技到维新变法 课件 24张PPT |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-02-25 16:39:34 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

这场战争

中国被轰进了近代的大门

顺乎世界之潮流

——从师夷长技到维新变法

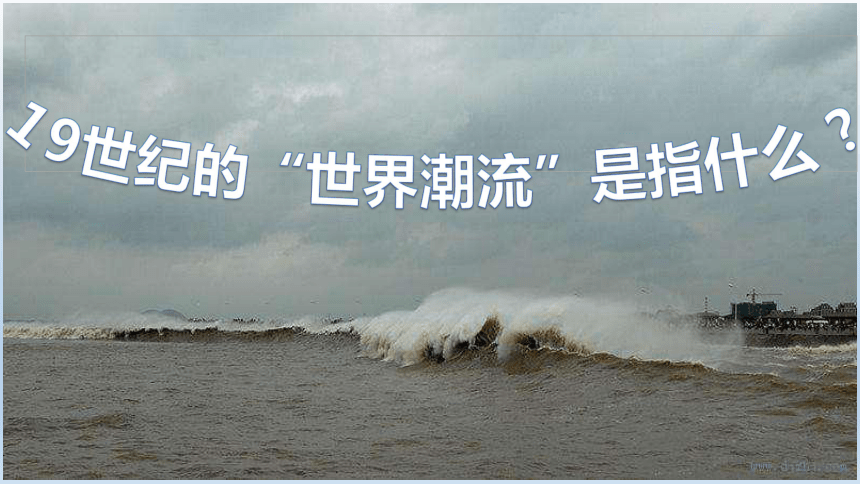

19世纪的“世界潮流”是指什么?

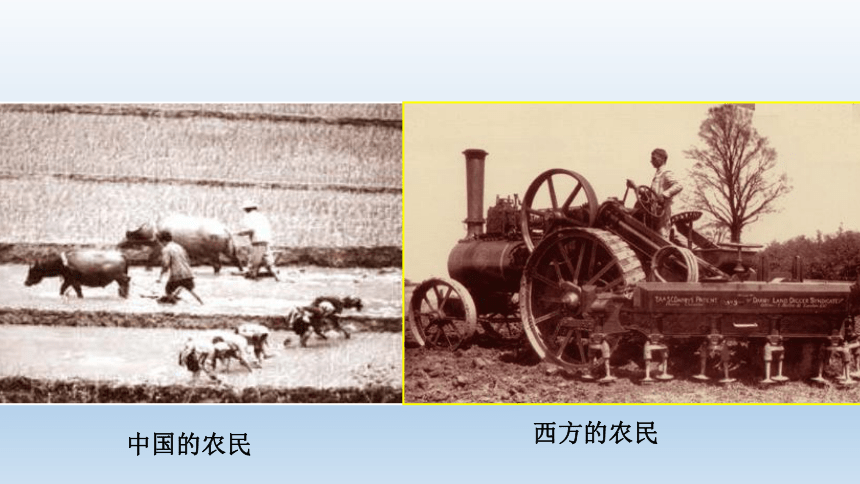

中国的农民

西方的农民

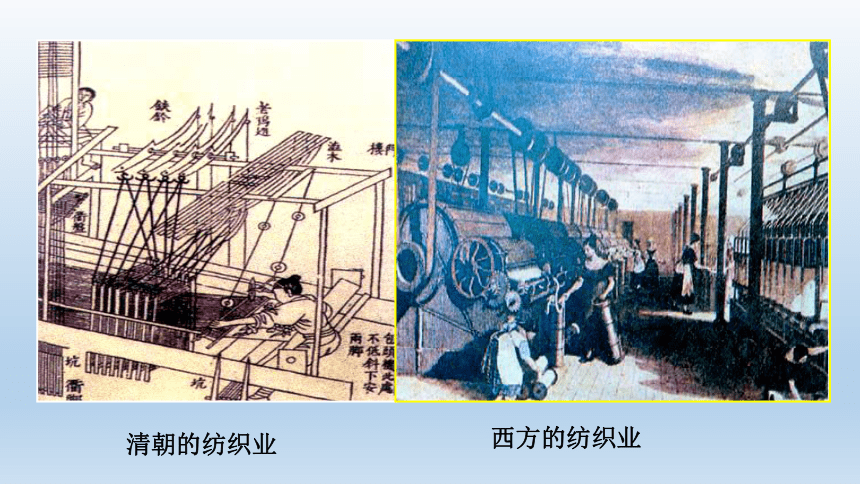

清朝的纺织业

西方的纺织业

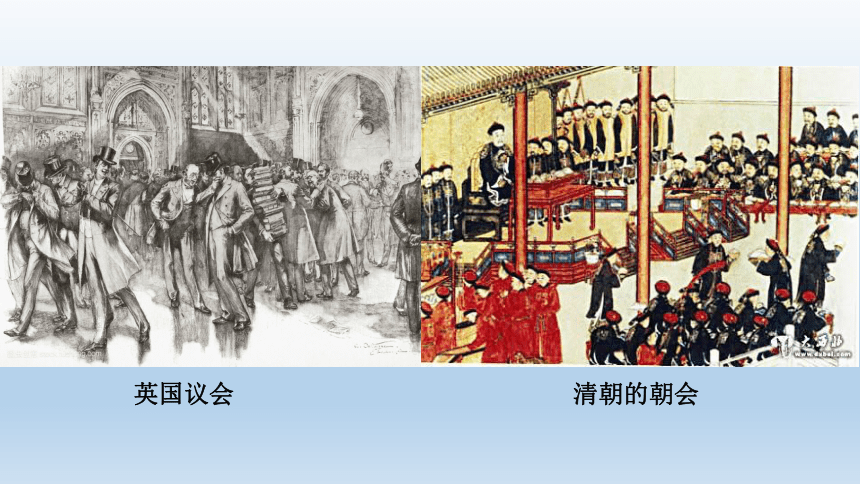

英国议会

清朝的朝会

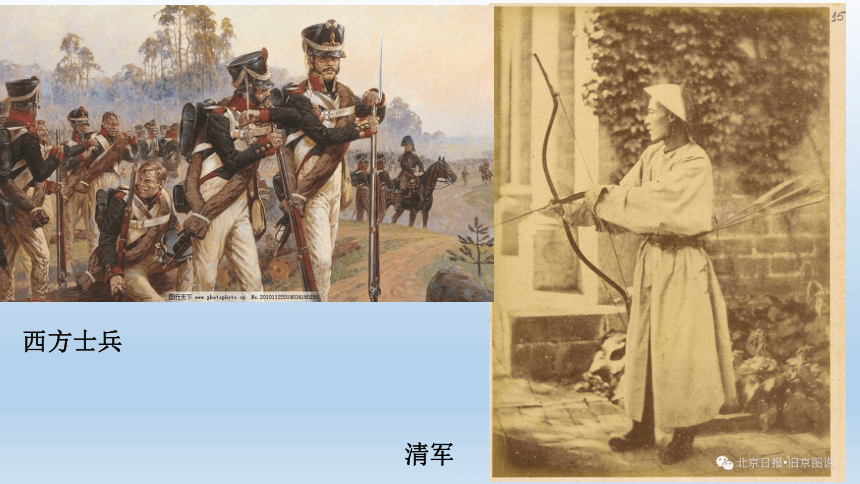

清军

西方士兵

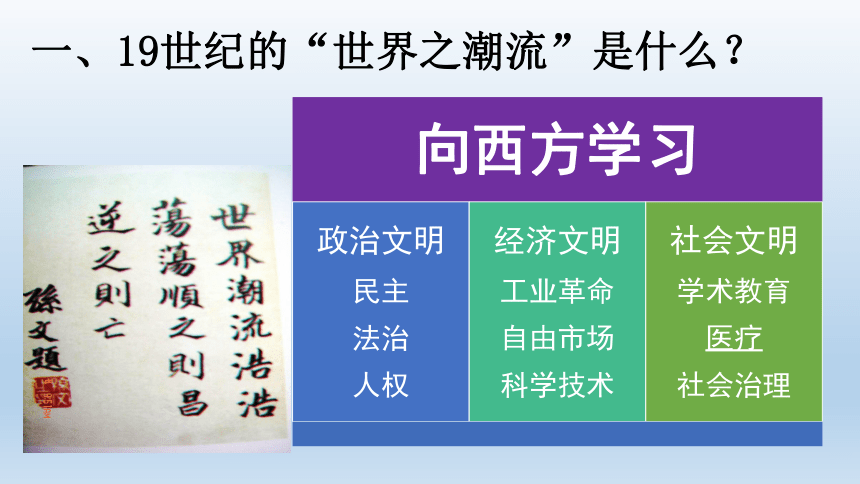

一、19世纪的“世界之潮流”是什么?

议和之后,都门仍复恬嬉,大有雨过忘雷之意。海疆之事,转喉触讳,绝口不提。

——林则徐《软沉私议》

中国文武制度,事事远出西人之上,独火器万不能及。

——李鸿章《筹办夷务始末》

“今欧、日之强,皆以开国会行立宪之故…请即定立宪为国体,预定国会之期,明诏布告天下。”

且今物质修明,尤尚机器...辫发与机器,不相容者也。

——康有为奏折

思考:准确把握住19世纪世界潮流的是

从1840年鸦片战争,经过了半个多世纪,中国人才真正把握了世界潮流。

以1895年为界,中国近代文化发展可以分为两个时期。

——龚书铎《社会变革与文化趋向》

二、浪潮之巅的“迎”与“拒”

况茶叶大黄,外夷若不得此即无以为命。

——林则徐《谕各国夷人呈缴烟土稿》

“彼之大炮,远及十里内外,若我炮不能及,彼炮先已及我,是器不良也;彼之炮,如内地之放排枪,连声不断。我放一炮后,需辗转移时再放一炮,是技不熟也。”

——林则徐致友人信

(一)弄潮:嬗变

林则徐对西方的认识发生了什么变化

“诚知夫远客之中,

有明理行义,

上通天象,

下察地理,

旁彻物情,

贯穿今古者,

是瀛寰之奇士,

域外之良友,

尚可以谓之曰夷狄乎 ”

——魏源《海国图志》

轮船招商局在上海的总局

洋学实有逾于华学者。

——李鸿章致友人信

从林则徐、魏源到李鸿章再到梁启超,看待西方的观念发生了哪些

你如何评价这一变化

即使扫除震荡,推陷其旧习而更张之,然泰西之强,不在军兵炮械之末,而在其士人之学。

——梁启超《读<日本书目志>书后》

中国自古一统...常处于独立之势,吾民称之禹域也,谓之为天下,而不谓之国......

自数千年以来,未尝与平等之国相遇,故视吾国之外,无他国焉。

国家思想者何?一曰:对于一身而知有国家,二曰:对于朝廷而知有国家,三曰:对于外族而知有国家,四曰:对于世界而知有国家.......人类自千万年前,分孳各地,自言语风俗,以至思想法制,行质异,精神异,而有不得不自国其国。循物竞天择之公例,国与国不能不冲突。故真爱国者,虽外国之神圣大哲,必不愿服从其主权之下,必不肯以丝毫之权利于他族。

——梁启超《饮冰室合集》

根据材料,为什么古人称中国为“天下”?国家包含几层含义?从“天下”到“国家”称谓的背后隐藏了观念怎样的变化

“则数千年来三纲五伦之惨祸烈毒,由是酷焉矣。

——谭嗣同《仁学》

“以自由为本,以民主为用。”

——严复《原强》

夫不可变者伦纪也,非法制也;圣道也,非器械也...道者,所以立本也,不可不一。夫所谓道本者,三纲四维是也。

——张之洞《劝学篇》

思考:谭嗣同、严复的主张与张之洞的主张有什么不同?

从“华夷”到“中外”

从“天下”到“国家”

从“三纲”到“民权”

(一)弄潮:嬗变

他(康有为)甚至用西学来解释《春秋》,认为《春秋公羊传》中的“三世”说为:“始于据乱(世),立君主;中于升平(世),为立宪,君民共主;终至太平(世),为民主。”

——摘编自张海鹏等编《中国近代史》

(二)弄潮:求新

请从中西文化交流的视角,解读康有为的政治观点

上师尧舜三代,外采东西强国,立宪法,开国会,行三足鼎立之制,则中国之治强,计日可待。

——康有为

融合自新

成为近代文化主题

(二)弄潮:求新

光绪《定国是诏》

冯桂芬《校邠庐抗议》

(三)逆流:固守

故今日之责任,不在他人,而全在我少年。少年智则国智,少年富则国富,少年强则国强,少年独立则国独立,少年自由则国自由,少年进步则国进步,少年胜于欧洲,则国胜于欧洲,少年雄于地球,则国雄于地球。

——梁启超《少年中国说》

三、如何顺乎潮流

思想解放,首先是自我心灵的解放

谢谢!

江南制造总局

开平煤矿

京师同文馆旧址

北洋水师威海卫基地

这场战争

中国被轰进了近代的大门

顺乎世界之潮流

——从师夷长技到维新变法

19世纪的“世界潮流”是指什么?

中国的农民

西方的农民

清朝的纺织业

西方的纺织业

英国议会

清朝的朝会

清军

西方士兵

一、19世纪的“世界之潮流”是什么?

议和之后,都门仍复恬嬉,大有雨过忘雷之意。海疆之事,转喉触讳,绝口不提。

——林则徐《软沉私议》

中国文武制度,事事远出西人之上,独火器万不能及。

——李鸿章《筹办夷务始末》

“今欧、日之强,皆以开国会行立宪之故…请即定立宪为国体,预定国会之期,明诏布告天下。”

且今物质修明,尤尚机器...辫发与机器,不相容者也。

——康有为奏折

思考:准确把握住19世纪世界潮流的是

从1840年鸦片战争,经过了半个多世纪,中国人才真正把握了世界潮流。

以1895年为界,中国近代文化发展可以分为两个时期。

——龚书铎《社会变革与文化趋向》

二、浪潮之巅的“迎”与“拒”

况茶叶大黄,外夷若不得此即无以为命。

——林则徐《谕各国夷人呈缴烟土稿》

“彼之大炮,远及十里内外,若我炮不能及,彼炮先已及我,是器不良也;彼之炮,如内地之放排枪,连声不断。我放一炮后,需辗转移时再放一炮,是技不熟也。”

——林则徐致友人信

(一)弄潮:嬗变

林则徐对西方的认识发生了什么变化

“诚知夫远客之中,

有明理行义,

上通天象,

下察地理,

旁彻物情,

贯穿今古者,

是瀛寰之奇士,

域外之良友,

尚可以谓之曰夷狄乎 ”

——魏源《海国图志》

轮船招商局在上海的总局

洋学实有逾于华学者。

——李鸿章致友人信

从林则徐、魏源到李鸿章再到梁启超,看待西方的观念发生了哪些

你如何评价这一变化

即使扫除震荡,推陷其旧习而更张之,然泰西之强,不在军兵炮械之末,而在其士人之学。

——梁启超《读<日本书目志>书后》

中国自古一统...常处于独立之势,吾民称之禹域也,谓之为天下,而不谓之国......

自数千年以来,未尝与平等之国相遇,故视吾国之外,无他国焉。

国家思想者何?一曰:对于一身而知有国家,二曰:对于朝廷而知有国家,三曰:对于外族而知有国家,四曰:对于世界而知有国家.......人类自千万年前,分孳各地,自言语风俗,以至思想法制,行质异,精神异,而有不得不自国其国。循物竞天择之公例,国与国不能不冲突。故真爱国者,虽外国之神圣大哲,必不愿服从其主权之下,必不肯以丝毫之权利于他族。

——梁启超《饮冰室合集》

根据材料,为什么古人称中国为“天下”?国家包含几层含义?从“天下”到“国家”称谓的背后隐藏了观念怎样的变化

“则数千年来三纲五伦之惨祸烈毒,由是酷焉矣。

——谭嗣同《仁学》

“以自由为本,以民主为用。”

——严复《原强》

夫不可变者伦纪也,非法制也;圣道也,非器械也...道者,所以立本也,不可不一。夫所谓道本者,三纲四维是也。

——张之洞《劝学篇》

思考:谭嗣同、严复的主张与张之洞的主张有什么不同?

从“华夷”到“中外”

从“天下”到“国家”

从“三纲”到“民权”

(一)弄潮:嬗变

他(康有为)甚至用西学来解释《春秋》,认为《春秋公羊传》中的“三世”说为:“始于据乱(世),立君主;中于升平(世),为立宪,君民共主;终至太平(世),为民主。”

——摘编自张海鹏等编《中国近代史》

(二)弄潮:求新

请从中西文化交流的视角,解读康有为的政治观点

上师尧舜三代,外采东西强国,立宪法,开国会,行三足鼎立之制,则中国之治强,计日可待。

——康有为

融合自新

成为近代文化主题

(二)弄潮:求新

光绪《定国是诏》

冯桂芬《校邠庐抗议》

(三)逆流:固守

故今日之责任,不在他人,而全在我少年。少年智则国智,少年富则国富,少年强则国强,少年独立则国独立,少年自由则国自由,少年进步则国进步,少年胜于欧洲,则国胜于欧洲,少年雄于地球,则国雄于地球。

——梁启超《少年中国说》

三、如何顺乎潮流

思想解放,首先是自我心灵的解放

谢谢!

江南制造总局

开平煤矿

京师同文馆旧址

北洋水师威海卫基地

同课章节目录

- 第一单元 中国传统文化主流思想的演变

- 第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成

- 第2课 “罢黜百家 独尊儒术”

- 第3课 宋明理学

- 第4课 明清之际活跃的儒家思想

- 第二单元 西方人文精神的起源及其发展

- 第5课 西方人文主义思想的起源

- 第6课 文艺复兴和宗教改革

- 第7课 启蒙运动

- 第三单元 古代中国的科学技术与文学艺术

- 第8课 古代中国的发明和发现

- 第9课 辉煌灿烂的文学

- 第10课 充满魅力的书画和戏曲艺术

- 第四单元 近代以来世界的科学发展历程

- 第11课 物理学的重大进展

- 第12课 探索生命起源之谜

- 第13课 从蒸汽机到互联网

- 第五单元 近代中国的思想解放潮流

- 第14课 从“师夷长技”到维新变法

- 第15课 三民主义的形成和发展

- 第16课 新文化运动与马克思主义的传播

- 第六单元 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 第17课 毛泽东思想

- 第18课 中国特色社会主义理论体系的形成与发展

- 第七单元 现代中国的科技、教育与文学艺术

- 第19课 中华人民共和国成立以来的重大科技成就

- 第20课 “百花齐放”“百家争鸣”

- 第21课 现代中国教育的发展

- 第八单元 19世纪以来的世界文学艺术

- 第22课 文学的繁荣

- 第23课 美术的辉煌

- 第24课 音乐与影视艺术