人教版高中历史必修三 第3课 宋明理学 课件(共28张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版高中历史必修三 第3课 宋明理学 课件(共28张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-02-25 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件28张PPT。程颢程颐朱熹陆九渊王守仁第3课 宋明理学(一)必要性:?佛、道兴起,挑战儒学独尊地位? ?1.道教兴起:道教是中国唯一的土生土长的宗教。因以“道”为最高信仰,故名。

东汉张道陵创立的“五斗米道”为道教的定型化之始。南北朝时宗教形式逐渐完备。

奉老子为教祖,尊称“太上老君”。以《道德经》等为主要经典。奉玉皇大帝为最高的神。要人脱离现实,炼丹成仙。一、理学兴起的背景:三清山2.佛教的传入 白马寺创建于东汉时期,是佛教传入我国后第一座由官府建造的寺院,所以历来被尊为中国佛教的“祖庭”和“释源”,有“中国第一古刹”之称。白马寺(河南洛阳)崇佛皇帝 梁武帝 江南春 杜牧

千里莺啼绿映红,水村山郭酒旗风。

南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中。“三教合一” 对儒学发展有何意义? 儒学吸收佛、道精华,为儒学的新发展奠定基础。合一的含义:

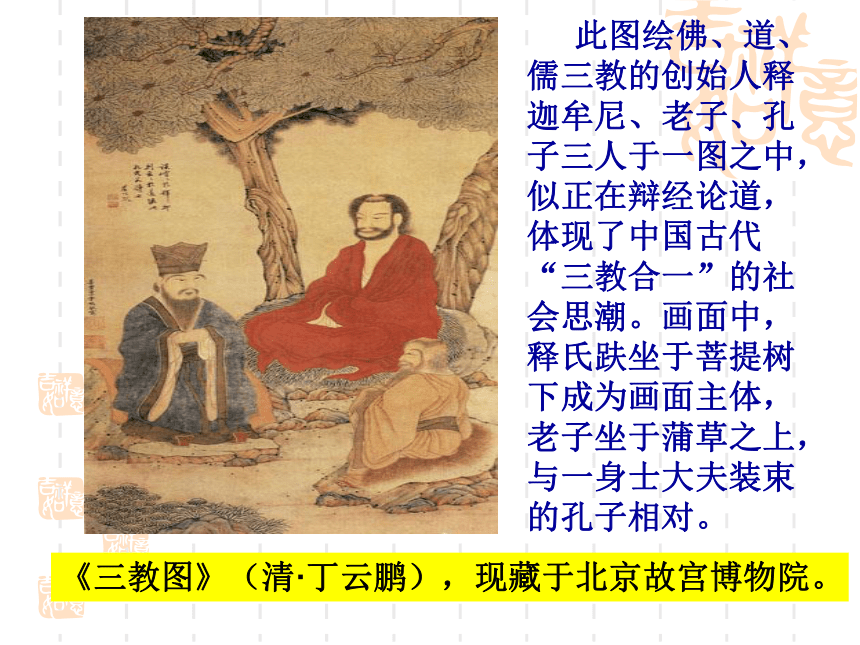

这里的合一不是合为一体,不是兼并。而是指:相互吸纳,渗透,关系和谐!(一)必要性:?儒学本身在思辨性和理论性方面存在严重不足. 此图绘佛、道、儒三教的创始人释迦牟尼、老子、孔子三人于一图之中,似正在辩经论道,体现了中国古代“三教合一”的社会思潮。画面中,释氏趺坐于菩提树下成为画面主体,老子坐于蒲草之上,与一身士大夫装束的孔子相对。《三教图》(清·丁云鹏),现藏于北京故宫博物院。一、理学兴起的背景:(一)必要性:

1.佛、道冲击,儒学独尊地位的动摇。

2.儒学本身在思辨性和理论性方面存在严重不足。

(二)可能性:

1.文化: “三教合一”,为儒学的新发展奠定基础。

2.社会:政治开明,经济繁荣。宋代相对宽松的文化政策。

宋代加强专制主义中央集权,重文轻武,对学术文化干涉较少,学术活跃。

3.具体:书院教育的发展,使其成为理学发源地

“理学”的含义:理学是一种既贯通宇宙自然和人生命运,

又继承孔孟正宗,并能治理国家的新儒学。目的

直接:抗衡——-----,巩固——----

根本:维护----二、程朱理学北宋北宋南宋阅读下列材料,归纳程朱理学的主要内容

材料一

宇宙之间一理而已。天得之而为天,地得之而为地,凡生于天地之间者,又各得之以为性;其张之为三纲,其纪之为五常,盖皆此理之流行,无所适而不在。程颢像(1)“理”是世界的本原;

(2)体现在人身上就是人性;

(3)体现在社会上是儒家道德伦理。 程颐像材料二

今日格一件,明日格一件,积习既多,然后脱然自有贯通处。

一事不穷,则阙了一事道理;

一物不格,则阙了一物道理。 “格物”就是了解天下万事万物的道理即穷理;“致知”就是心里明白了。“格物致知” 即通过接触天下万事万物去体会、加深对先天存在的“理”的体验并最终贯通观书有感(宋)朱熹

半亩方塘一鉴开,

天光云影共徘徊。

问渠哪得清如许,

为有源头活水来。 集成:南宋朱熹 朱熹(公元1130——1200)南宋著名理学家、思想家、哲学家、诗人、教育家。朱熹 材料

存天理,灭人欲。理学实质:用儒家纲常伦理来约束社会,维护专制统治,遏制人性自然欲望 中国历史上唯一的由中央政府于京城之外设立的国学。 江西庐山白鹿洞书院?南宋以后成为官方哲学;

?对人性的约束较之以往的学说更加强烈;

?朱熹《四书章句集注》与儒家经典一起成为科举的教科书;

④朱子学说传至日本、朝鲜以至欧洲。发展:鹅湖书院,位于江西。鹅湖之会 三、陆王心学 以此证明一切封建的道德教条都是人心所固有的,是永恒不变的。为维护封建伦理道德

(2)获取“理”的方法: 进行内心反省(1)心是天地万物的本原《王阳明全集》《王阳明全集》(1)“致良知”:良知就是本心,就是理(2)获取“理”的方法: 克服私欲,恢复良知请思考:王守仁认为怎样可以成为圣人?2.王守仁心学的主要内容: 观察视角:谁可成圣人

“良知良能,愚夫愚妇与圣人同。”

“人胸中各有个圣人。”

“满街人都是圣人。” 修养论:知行合一。“理”是万物的本原“心”是万物的本原 强调“格物致知” “心即理”,“致良知”(通过外物求”理”)(通过内心的反省)程朱理学与陆王心学的比较? 都是儒学的表现形式,都继承了孔孟“仁”“礼”的思想,都是认为世界本源是“理” 都有助于统治者维护专制统治,都压制、扼杀人们的自然欲求;

理学重视主观意志力量,强调人的社会责任和历史使命,对塑造中华民族的性格起了积极影响。 理学用三纲五常来维系专制统治,压制扼杀人的自然欲求。李清照:“生当作人杰,死亦为鬼雄。”

文天祥:“人生自古谁无死,留取丹心照汗青。”

范仲淹:“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。”

顾炎武:“天下兴亡,匹夫有责。”

林则徐:“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之。” 仁者必然无私无畏、大智大勇、襟怀磊落、仁民爱物 “仁”是人的爱心及一切道德价值的终极源泉

东汉张道陵创立的“五斗米道”为道教的定型化之始。南北朝时宗教形式逐渐完备。

奉老子为教祖,尊称“太上老君”。以《道德经》等为主要经典。奉玉皇大帝为最高的神。要人脱离现实,炼丹成仙。一、理学兴起的背景:三清山2.佛教的传入 白马寺创建于东汉时期,是佛教传入我国后第一座由官府建造的寺院,所以历来被尊为中国佛教的“祖庭”和“释源”,有“中国第一古刹”之称。白马寺(河南洛阳)崇佛皇帝 梁武帝 江南春 杜牧

千里莺啼绿映红,水村山郭酒旗风。

南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中。“三教合一” 对儒学发展有何意义? 儒学吸收佛、道精华,为儒学的新发展奠定基础。合一的含义:

这里的合一不是合为一体,不是兼并。而是指:相互吸纳,渗透,关系和谐!(一)必要性:?儒学本身在思辨性和理论性方面存在严重不足. 此图绘佛、道、儒三教的创始人释迦牟尼、老子、孔子三人于一图之中,似正在辩经论道,体现了中国古代“三教合一”的社会思潮。画面中,释氏趺坐于菩提树下成为画面主体,老子坐于蒲草之上,与一身士大夫装束的孔子相对。《三教图》(清·丁云鹏),现藏于北京故宫博物院。一、理学兴起的背景:(一)必要性:

1.佛、道冲击,儒学独尊地位的动摇。

2.儒学本身在思辨性和理论性方面存在严重不足。

(二)可能性:

1.文化: “三教合一”,为儒学的新发展奠定基础。

2.社会:政治开明,经济繁荣。宋代相对宽松的文化政策。

宋代加强专制主义中央集权,重文轻武,对学术文化干涉较少,学术活跃。

3.具体:书院教育的发展,使其成为理学发源地

“理学”的含义:理学是一种既贯通宇宙自然和人生命运,

又继承孔孟正宗,并能治理国家的新儒学。目的

直接:抗衡——-----,巩固——----

根本:维护----二、程朱理学北宋北宋南宋阅读下列材料,归纳程朱理学的主要内容

材料一

宇宙之间一理而已。天得之而为天,地得之而为地,凡生于天地之间者,又各得之以为性;其张之为三纲,其纪之为五常,盖皆此理之流行,无所适而不在。程颢像(1)“理”是世界的本原;

(2)体现在人身上就是人性;

(3)体现在社会上是儒家道德伦理。 程颐像材料二

今日格一件,明日格一件,积习既多,然后脱然自有贯通处。

一事不穷,则阙了一事道理;

一物不格,则阙了一物道理。 “格物”就是了解天下万事万物的道理即穷理;“致知”就是心里明白了。“格物致知” 即通过接触天下万事万物去体会、加深对先天存在的“理”的体验并最终贯通观书有感(宋)朱熹

半亩方塘一鉴开,

天光云影共徘徊。

问渠哪得清如许,

为有源头活水来。 集成:南宋朱熹 朱熹(公元1130——1200)南宋著名理学家、思想家、哲学家、诗人、教育家。朱熹 材料

存天理,灭人欲。理学实质:用儒家纲常伦理来约束社会,维护专制统治,遏制人性自然欲望 中国历史上唯一的由中央政府于京城之外设立的国学。 江西庐山白鹿洞书院?南宋以后成为官方哲学;

?对人性的约束较之以往的学说更加强烈;

?朱熹《四书章句集注》与儒家经典一起成为科举的教科书;

④朱子学说传至日本、朝鲜以至欧洲。发展:鹅湖书院,位于江西。鹅湖之会 三、陆王心学 以此证明一切封建的道德教条都是人心所固有的,是永恒不变的。为维护封建伦理道德

(2)获取“理”的方法: 进行内心反省(1)心是天地万物的本原《王阳明全集》《王阳明全集》(1)“致良知”:良知就是本心,就是理(2)获取“理”的方法: 克服私欲,恢复良知请思考:王守仁认为怎样可以成为圣人?2.王守仁心学的主要内容: 观察视角:谁可成圣人

“良知良能,愚夫愚妇与圣人同。”

“人胸中各有个圣人。”

“满街人都是圣人。” 修养论:知行合一。“理”是万物的本原“心”是万物的本原 强调“格物致知” “心即理”,“致良知”(通过外物求”理”)(通过内心的反省)程朱理学与陆王心学的比较? 都是儒学的表现形式,都继承了孔孟“仁”“礼”的思想,都是认为世界本源是“理” 都有助于统治者维护专制统治,都压制、扼杀人们的自然欲求;

理学重视主观意志力量,强调人的社会责任和历史使命,对塑造中华民族的性格起了积极影响。 理学用三纲五常来维系专制统治,压制扼杀人的自然欲求。李清照:“生当作人杰,死亦为鬼雄。”

文天祥:“人生自古谁无死,留取丹心照汗青。”

范仲淹:“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。”

顾炎武:“天下兴亡,匹夫有责。”

林则徐:“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之。” 仁者必然无私无畏、大智大勇、襟怀磊落、仁民爱物 “仁”是人的爱心及一切道德价值的终极源泉

同课章节目录

- 第一单元 中国传统文化主流思想的演变

- 第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成

- 第2课 “罢黜百家 独尊儒术”

- 第3课 宋明理学

- 第4课 明清之际活跃的儒家思想

- 第二单元 西方人文精神的起源及其发展

- 第5课 西方人文主义思想的起源

- 第6课 文艺复兴和宗教改革

- 第7课 启蒙运动

- 第三单元 古代中国的科学技术与文学艺术

- 第8课 古代中国的发明和发现

- 第9课 辉煌灿烂的文学

- 第10课 充满魅力的书画和戏曲艺术

- 第四单元 近代以来世界的科学发展历程

- 第11课 物理学的重大进展

- 第12课 探索生命起源之谜

- 第13课 从蒸汽机到互联网

- 第五单元 近代中国的思想解放潮流

- 第14课 从“师夷长技”到维新变法

- 第15课 三民主义的形成和发展

- 第16课 新文化运动与马克思主义的传播

- 第六单元 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 第17课 毛泽东思想

- 第18课 中国特色社会主义理论体系的形成与发展

- 第七单元 现代中国的科技、教育与文学艺术

- 第19课 中华人民共和国成立以来的重大科技成就

- 第20课 “百花齐放”“百家争鸣”

- 第21课 现代中国教育的发展

- 第八单元 19世纪以来的世界文学艺术

- 第22课 文学的繁荣

- 第23课 美术的辉煌

- 第24课 音乐与影视艺术