部编七年级历史下册第6课 北宋的政治 课件(共33张PPT)

文档属性

| 名称 | 部编七年级历史下册第6课 北宋的政治 课件(共33张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-02-25 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

第6课

北宋的政治

第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

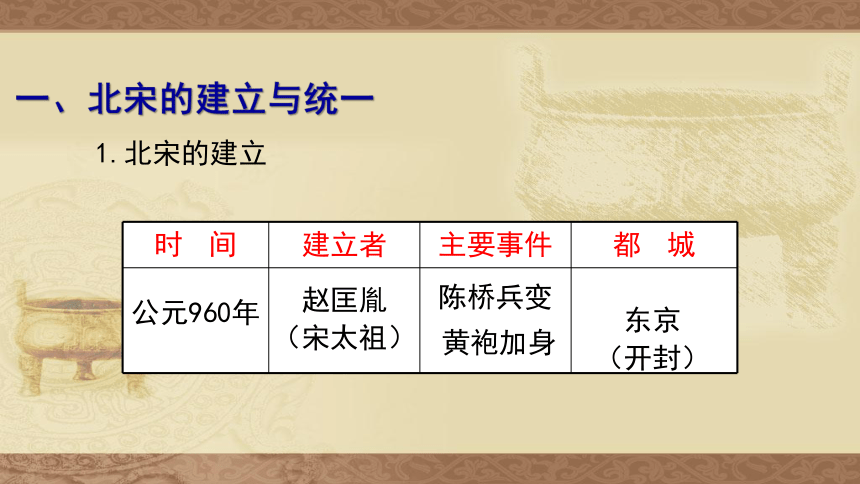

一、北宋的建立与统一

1.北宋的建立

时 间 建立者 主要事件 都 城

公元960年

赵匡胤

(宋太祖)

陈桥兵变

东京

(开封)

黄袍加身

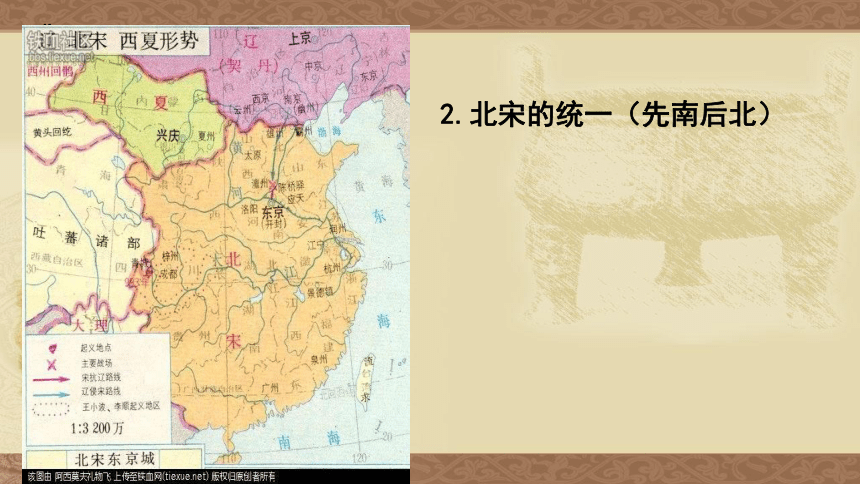

2.北宋的统一(先南后北)

北 宋

陈桥驿

东京

北宋结束五代十国局面

965年灭后蜀

966

963年

970年

978年

979

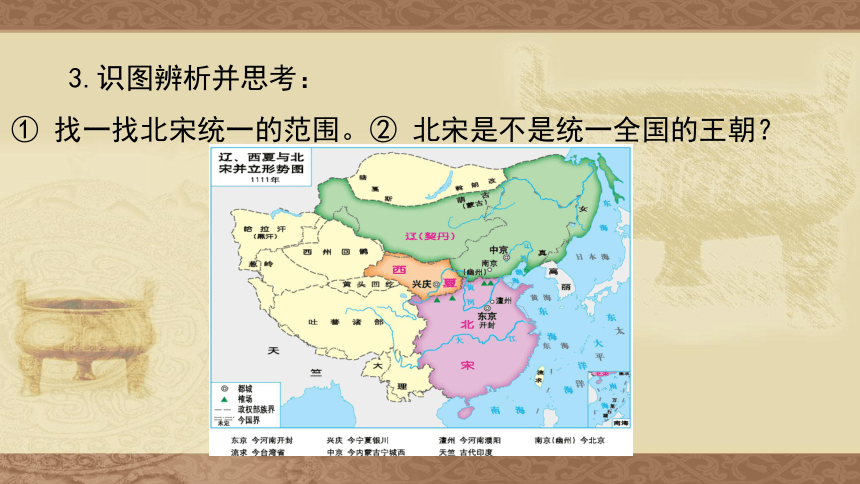

3.识图辨析并思考:

① 找一找北宋统一的范围。② 北宋是不是统一全国的王朝?

阅读材料,回答问题

一日,(太祖)召赵普问曰:“天下自唐季以来,数十年间,帝王凡易十姓,兵革不息,苍生涂地,其故何也?”普曰:“陛下之言及此,天地人神之福也。唐季以来,战斗不息,国家不安者,其故非他故,方镇太重,君弱臣强而已矣。今所以治之,无他奇巧也,唯稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”

1、赵普认为五代更替频繁的主要原因是什么?

2、赵普提出了怎样的解决方案?

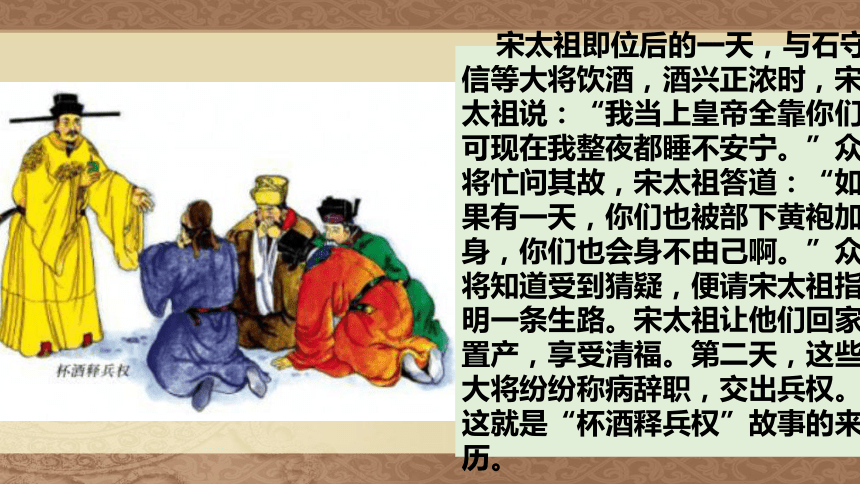

宋太祖即位后的一天,与石守信等大将饮酒,酒兴正浓时,宋太祖说:“我当上皇帝全靠你们,可现在我整夜都睡不安宁。”众将忙问其故,宋太祖答道:“如果有一天,你们也被部下黄袍加身,你们也会身不由己啊。”众将知道受到猜疑,便请宋太祖指明一条生路。宋太祖让他们回家置产,享受清福。第二天,这些大将纷纷称病辞职,交出兵权。这就是“杯酒释兵权”故事的来历。

二、宋太祖强化中央集权

1、解除禁军将领的兵权,控制了军队;

2、控制调兵权;

(使禁军将领有握兵之重,而无发兵之权)

兵权

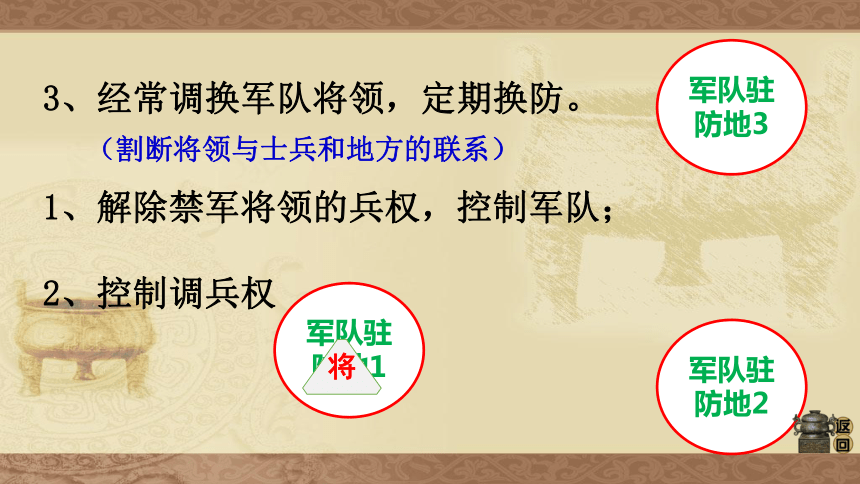

3、经常调换军队将领,定期换防。

军队驻防地3

军队驻防地1

军队驻防地2

将

(割断将领与士兵和地方的联系)

1、解除禁军将领的兵权,控制军队;

2、控制调兵权

二、宋太祖强化中央集权

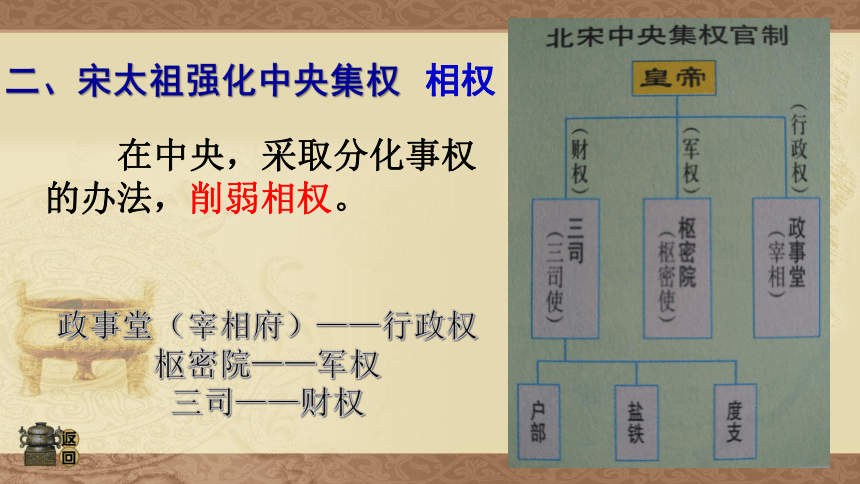

相权

在中央,采取分化事权的办法,削弱相权。

政事堂(宰相府)——行政权

枢密院——军权

三司——财权

二、宋太祖强化中央集权

地方(行政权、财权)

1、文臣任州府长官(即知州、知府),三年一换、频繁调动;

2、设通判,分知州的权力;

3、取消节度使收税的权力,中央掌控税收;

4、设转运使,把地方财赋收归中央。

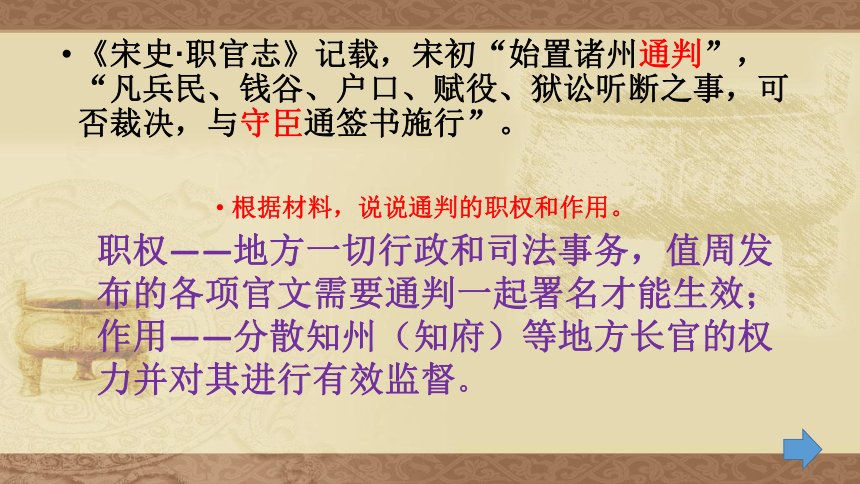

《宋史·职官志》记载,宋初“始置诸州通判”,“凡兵民、钱谷、户口、赋役、狱讼听断之事,可否裁决,与守臣通签书施行”。

根据材料,说说通判的职权和作用。

职权——地方一切行政和司法事务,值周发布的各项官文需要通判一起署名才能生效;

作用——分散知州(知府)等地方长官的权力并对其进行有效监督。

二、宋太祖强化中央集权

目的 措施 影响

军事方面

在中央

在地方

加强对地方的控制

加强了中央集权

但造成了机构臃肿

1、解除禁军将领的兵权

2、控制军队调动,统兵权和调兵权分离

3、经常调换军队将领,“兵不识将,将不专兵”

1、派文臣担任各地州县长官

2、设置通判分割知州权力

3、设置转运使,收缴地方财权

加强了皇权

但造成了机构臃肿

加强了对军队的控制

但是削弱了军队的战斗力

1、在宰相之下又设相当于副宰相的若干人

2、分割宰相的民政、军政和财政大权

削弱宰相的权力

消除武将专权的积弊

作用:通过上述措施,宋朝把中央集权强化到前所未有的程度,皇权大大加强。

三、重文轻武的政策

宋初的大将曹翰写下一首《退将诗》,有“曾因国难披金甲,不为家贫卖宝刀”之句;当时有谚语曰:“做人莫做军,做铁莫做针。”

武将为什么会发出这样的感慨?为什么当时的人不以从军为荣?

三、重文轻武的政策

1.目的(原因):

为防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现

材料:宋太祖曾说:“五代时期藩镇强横残暴,百姓受苦。我现在选派100多名干练的儒臣分别取治理各个藩镇,即使他们全部贪污舞弊,也比不上一个武臣的危害大。”

1.目的(原因):

2.表现(措施):

为了防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现

①用文臣掌握军政大权;

②抑制武将,提升文臣的地位;

③发展文教事业,改革和发展了科举制。

三、重文轻武的政策

《励学篇》

——宋真宗

富家不用买良田,书中自有千钟粟。

安居不用架高堂,书中自有黄金屋。

出门莫恨无人随,书中车马多如簇。

娶妻莫恨无良媒,书中自有颜如玉。

男儿欲遂平生志,五经勤向窗前读。

《神童诗》

——汪洙

……

万般皆下品,惟有读书高。

……

朝为田舍郎,暮登天子堂。

将相本无种,男儿当自强。

……

宋人科举考试图

科举制的变迁

1、隋文帝:初步建立起通过考试选拔人才的制度

2、隋炀帝:创立进士科,科举制正式形成

3、唐太宗:增加考试科目

4、武则天:创立殿试和武举

5、宋朝:增加科举取士名额,提高进士地位

思考:如何评价宋朝的“重文轻武”政策?

影响:①营造了浓厚的读书风气;

②促进了宋朝科技发达和文化昌盛;

③有利于政权的稳定和社会的安定。

重文轻武的弊端

例:北宋年间政府的收入和支出表格

详见P32知识拓展

北宋的政治

北宋建立和统一

宋太祖加强中央集权(作用是皇权大大加强)

重文轻武的政策

军事方面:控制兵权

在中央:削弱相权

在地方:分散削弱地方长官的权力

目的/原因—为了防止唐末以来武将专权的弊端重现。

措施/表现 —①重用文臣掌握军政大权;

②抑制武将,提升文官地位;

③注重发展文教事业,改革和发展了科举制。

影响—有利于政治的稳定和社会的安定;但也有弊端。

宋朝政治的特点:

(1)重文轻武,文人治国。这是宋朝政治制度最明显的特点。

(2)分化事权,内外相制。“分权”是宋太祖制定政策的基本原则之一,不仅分武将的权,也分文官的权,避免任何一个官职、官员权力过重。

(3)强干弱枝,守内虚外。有利于镇压地方和农民反抗,但造成边防空虚,成为宋朝在对辽、西夏等战争中屡败的原因之一。

拓展延伸

1.“无言烽火燃,五十年,陈桥驿站披旒冕。披旒冕,定

江山,杯酒之间销兵权。”所描绘的古代帝王是( )

A.秦始皇 B.汉武帝

C.唐太宗 D.宋太祖

2.宋朝采取重文轻武政策的原因是( )

A.防止武将专政弊端

B.统治者是文臣出身,因此重视文臣

C.文臣才能突出,堪当大任

D.武将无能

D

A

基础巩固

3、宋代通判“凡兵民、钱谷、户口、赋税、狱讼听断之事,可否裁决,与守臣通签书施行”。通判还有一个职责:“所部官有善否及职事修废,得刺举以闻。”由此可见。通判( )

A、单独掌握地方行政权 B、掌握地方军政财权

C、行使对地方的检察权 D、兼有 行政权、司法权和监察权

4、秦汉时期丞相一职由一人担任,到隋唐时期三省的长官都是宰相,而北宋时相当于宰相的官职更多了,这一现象反映了( )

A、皇权的不断加强 B、封建民主政治的发展

C、丞相权力的扩大 D、中央对地方控制加强

D

A

基础巩固

5、下列关于宋朝重文轻武政策信息不正确的是( )

A、扭转了五代十国时期尚武轻文

B、说明宋朝对军队十分不重视

C、杜绝了武将跋扈和兵变政移的情况发生

D、有利于政权的稳固和社会的安定

6、“自秦以下,文莫盛于宋。”出现这种历史现象是由于( )

A、统一文字 B、独尊儒术

C、创立科举 D、重文轻武

B

D

7、下列不属于宋朝科举发展影响的是( )

A、在宋朝营造了浓厚的读书风气

B、促进了整个社会文化素养的提高

C、造就了宋朝的文治局面

D、促使文人投入诗词创作之中

D

8、“秦皇汉武,略输文采。唐宗宋祖,稍逊风骚。”毛泽东这一诗句中的“唐宗”“宋祖”分别指的是中国历史上的哪两位皇帝。 [ ]

A.唐高祖、宋太祖 B.唐高宗、宋太宗

C.唐太宗、宋太祖 D.唐太宗、宋真宗

9、《百家姓》是我国影响极深的一种启蒙读书,据考证,该书前几个姓氏的排列是有讲究,赵是一个朝代国君的姓,理应为首,请问是哪个朝代?[ ]

A.明代 B.元代

C.唐代 D.宋代

C

D

10、一位学生在其研究性学习论文中出现“守内虚外、强干弱枝、重文轻武、积贫积弱、三冗局面”等语句,这典型反映了哪一王朝的统治状况? [ ]

A.秦朝 B.汉朝 C.唐朝 D.宋朝

11、北宋初期的政治改革最终形成了“冗官”、“冗兵”、“冗费”的局面,从借鉴的视角,当今政府应 [ ]

A.加强军队建设 B.重视精兵简政

C.加强民主政治建设 D.大力发展经济

D

B

针对唐末以来“方镇太重,君弱臣强”的现象,大臣赵普提出了“稍夺其权,制其钱谷,收其精兵”的治国建议。

“稍夺其权”:“权”是指节度使的行政权力。宋太祖委派文官担任地方的州县长官,从而剥夺节度使的行政权。

“制其钱谷”:“钱”是指地方财权,即原来节度使在地方收取赋税的权力。宋太祖下令予以取消,除各州留一部分作为地方必要支出外,一切税收由中央掌控;后设转运使,把地方财赋收归中央。

“收其精兵”:“兵”是指节度使的兵权。宋太祖通过各种途径解除节度使的兵权,并对军队进行改编,经常调换军队将领,使得兵不识将,将不专兵;中央设枢密院掌握军队的调动、训练和供给之权。

宋初的大将曹翰写下一首《退将诗》,有“曾因国难披金甲,不为家贫卖宝刀”之句;当时有谚语曰:“做人莫做军,做铁莫做针。”

武将为什么会发出这样的感慨?为什么当时的人不以从军为荣?

北宋为加强中央集权,采取了一系列削夺武将兵权,抑制武将地位的措施,武将们不仅平日不受重视,而且带兵打仗都处处受到掣肘,感觉到英雄无用武之地,因此发出这样的感慨。社会上,人们看到武将不仅地位降低,而且打仗败多胜少,因此不再以从军为荣。

谢谢观赏!

第6课

北宋的政治

第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

一、北宋的建立与统一

1.北宋的建立

时 间 建立者 主要事件 都 城

公元960年

赵匡胤

(宋太祖)

陈桥兵变

东京

(开封)

黄袍加身

2.北宋的统一(先南后北)

北 宋

陈桥驿

东京

北宋结束五代十国局面

965年灭后蜀

966

963年

970年

978年

979

3.识图辨析并思考:

① 找一找北宋统一的范围。② 北宋是不是统一全国的王朝?

阅读材料,回答问题

一日,(太祖)召赵普问曰:“天下自唐季以来,数十年间,帝王凡易十姓,兵革不息,苍生涂地,其故何也?”普曰:“陛下之言及此,天地人神之福也。唐季以来,战斗不息,国家不安者,其故非他故,方镇太重,君弱臣强而已矣。今所以治之,无他奇巧也,唯稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”

1、赵普认为五代更替频繁的主要原因是什么?

2、赵普提出了怎样的解决方案?

宋太祖即位后的一天,与石守信等大将饮酒,酒兴正浓时,宋太祖说:“我当上皇帝全靠你们,可现在我整夜都睡不安宁。”众将忙问其故,宋太祖答道:“如果有一天,你们也被部下黄袍加身,你们也会身不由己啊。”众将知道受到猜疑,便请宋太祖指明一条生路。宋太祖让他们回家置产,享受清福。第二天,这些大将纷纷称病辞职,交出兵权。这就是“杯酒释兵权”故事的来历。

二、宋太祖强化中央集权

1、解除禁军将领的兵权,控制了军队;

2、控制调兵权;

(使禁军将领有握兵之重,而无发兵之权)

兵权

3、经常调换军队将领,定期换防。

军队驻防地3

军队驻防地1

军队驻防地2

将

(割断将领与士兵和地方的联系)

1、解除禁军将领的兵权,控制军队;

2、控制调兵权

二、宋太祖强化中央集权

相权

在中央,采取分化事权的办法,削弱相权。

政事堂(宰相府)——行政权

枢密院——军权

三司——财权

二、宋太祖强化中央集权

地方(行政权、财权)

1、文臣任州府长官(即知州、知府),三年一换、频繁调动;

2、设通判,分知州的权力;

3、取消节度使收税的权力,中央掌控税收;

4、设转运使,把地方财赋收归中央。

《宋史·职官志》记载,宋初“始置诸州通判”,“凡兵民、钱谷、户口、赋役、狱讼听断之事,可否裁决,与守臣通签书施行”。

根据材料,说说通判的职权和作用。

职权——地方一切行政和司法事务,值周发布的各项官文需要通判一起署名才能生效;

作用——分散知州(知府)等地方长官的权力并对其进行有效监督。

二、宋太祖强化中央集权

目的 措施 影响

军事方面

在中央

在地方

加强对地方的控制

加强了中央集权

但造成了机构臃肿

1、解除禁军将领的兵权

2、控制军队调动,统兵权和调兵权分离

3、经常调换军队将领,“兵不识将,将不专兵”

1、派文臣担任各地州县长官

2、设置通判分割知州权力

3、设置转运使,收缴地方财权

加强了皇权

但造成了机构臃肿

加强了对军队的控制

但是削弱了军队的战斗力

1、在宰相之下又设相当于副宰相的若干人

2、分割宰相的民政、军政和财政大权

削弱宰相的权力

消除武将专权的积弊

作用:通过上述措施,宋朝把中央集权强化到前所未有的程度,皇权大大加强。

三、重文轻武的政策

宋初的大将曹翰写下一首《退将诗》,有“曾因国难披金甲,不为家贫卖宝刀”之句;当时有谚语曰:“做人莫做军,做铁莫做针。”

武将为什么会发出这样的感慨?为什么当时的人不以从军为荣?

三、重文轻武的政策

1.目的(原因):

为防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现

材料:宋太祖曾说:“五代时期藩镇强横残暴,百姓受苦。我现在选派100多名干练的儒臣分别取治理各个藩镇,即使他们全部贪污舞弊,也比不上一个武臣的危害大。”

1.目的(原因):

2.表现(措施):

为了防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现

①用文臣掌握军政大权;

②抑制武将,提升文臣的地位;

③发展文教事业,改革和发展了科举制。

三、重文轻武的政策

《励学篇》

——宋真宗

富家不用买良田,书中自有千钟粟。

安居不用架高堂,书中自有黄金屋。

出门莫恨无人随,书中车马多如簇。

娶妻莫恨无良媒,书中自有颜如玉。

男儿欲遂平生志,五经勤向窗前读。

《神童诗》

——汪洙

……

万般皆下品,惟有读书高。

……

朝为田舍郎,暮登天子堂。

将相本无种,男儿当自强。

……

宋人科举考试图

科举制的变迁

1、隋文帝:初步建立起通过考试选拔人才的制度

2、隋炀帝:创立进士科,科举制正式形成

3、唐太宗:增加考试科目

4、武则天:创立殿试和武举

5、宋朝:增加科举取士名额,提高进士地位

思考:如何评价宋朝的“重文轻武”政策?

影响:①营造了浓厚的读书风气;

②促进了宋朝科技发达和文化昌盛;

③有利于政权的稳定和社会的安定。

重文轻武的弊端

例:北宋年间政府的收入和支出表格

详见P32知识拓展

北宋的政治

北宋建立和统一

宋太祖加强中央集权(作用是皇权大大加强)

重文轻武的政策

军事方面:控制兵权

在中央:削弱相权

在地方:分散削弱地方长官的权力

目的/原因—为了防止唐末以来武将专权的弊端重现。

措施/表现 —①重用文臣掌握军政大权;

②抑制武将,提升文官地位;

③注重发展文教事业,改革和发展了科举制。

影响—有利于政治的稳定和社会的安定;但也有弊端。

宋朝政治的特点:

(1)重文轻武,文人治国。这是宋朝政治制度最明显的特点。

(2)分化事权,内外相制。“分权”是宋太祖制定政策的基本原则之一,不仅分武将的权,也分文官的权,避免任何一个官职、官员权力过重。

(3)强干弱枝,守内虚外。有利于镇压地方和农民反抗,但造成边防空虚,成为宋朝在对辽、西夏等战争中屡败的原因之一。

拓展延伸

1.“无言烽火燃,五十年,陈桥驿站披旒冕。披旒冕,定

江山,杯酒之间销兵权。”所描绘的古代帝王是( )

A.秦始皇 B.汉武帝

C.唐太宗 D.宋太祖

2.宋朝采取重文轻武政策的原因是( )

A.防止武将专政弊端

B.统治者是文臣出身,因此重视文臣

C.文臣才能突出,堪当大任

D.武将无能

D

A

基础巩固

3、宋代通判“凡兵民、钱谷、户口、赋税、狱讼听断之事,可否裁决,与守臣通签书施行”。通判还有一个职责:“所部官有善否及职事修废,得刺举以闻。”由此可见。通判( )

A、单独掌握地方行政权 B、掌握地方军政财权

C、行使对地方的检察权 D、兼有 行政权、司法权和监察权

4、秦汉时期丞相一职由一人担任,到隋唐时期三省的长官都是宰相,而北宋时相当于宰相的官职更多了,这一现象反映了( )

A、皇权的不断加强 B、封建民主政治的发展

C、丞相权力的扩大 D、中央对地方控制加强

D

A

基础巩固

5、下列关于宋朝重文轻武政策信息不正确的是( )

A、扭转了五代十国时期尚武轻文

B、说明宋朝对军队十分不重视

C、杜绝了武将跋扈和兵变政移的情况发生

D、有利于政权的稳固和社会的安定

6、“自秦以下,文莫盛于宋。”出现这种历史现象是由于( )

A、统一文字 B、独尊儒术

C、创立科举 D、重文轻武

B

D

7、下列不属于宋朝科举发展影响的是( )

A、在宋朝营造了浓厚的读书风气

B、促进了整个社会文化素养的提高

C、造就了宋朝的文治局面

D、促使文人投入诗词创作之中

D

8、“秦皇汉武,略输文采。唐宗宋祖,稍逊风骚。”毛泽东这一诗句中的“唐宗”“宋祖”分别指的是中国历史上的哪两位皇帝。 [ ]

A.唐高祖、宋太祖 B.唐高宗、宋太宗

C.唐太宗、宋太祖 D.唐太宗、宋真宗

9、《百家姓》是我国影响极深的一种启蒙读书,据考证,该书前几个姓氏的排列是有讲究,赵是一个朝代国君的姓,理应为首,请问是哪个朝代?[ ]

A.明代 B.元代

C.唐代 D.宋代

C

D

10、一位学生在其研究性学习论文中出现“守内虚外、强干弱枝、重文轻武、积贫积弱、三冗局面”等语句,这典型反映了哪一王朝的统治状况? [ ]

A.秦朝 B.汉朝 C.唐朝 D.宋朝

11、北宋初期的政治改革最终形成了“冗官”、“冗兵”、“冗费”的局面,从借鉴的视角,当今政府应 [ ]

A.加强军队建设 B.重视精兵简政

C.加强民主政治建设 D.大力发展经济

D

B

针对唐末以来“方镇太重,君弱臣强”的现象,大臣赵普提出了“稍夺其权,制其钱谷,收其精兵”的治国建议。

“稍夺其权”:“权”是指节度使的行政权力。宋太祖委派文官担任地方的州县长官,从而剥夺节度使的行政权。

“制其钱谷”:“钱”是指地方财权,即原来节度使在地方收取赋税的权力。宋太祖下令予以取消,除各州留一部分作为地方必要支出外,一切税收由中央掌控;后设转运使,把地方财赋收归中央。

“收其精兵”:“兵”是指节度使的兵权。宋太祖通过各种途径解除节度使的兵权,并对军队进行改编,经常调换军队将领,使得兵不识将,将不专兵;中央设枢密院掌握军队的调动、训练和供给之权。

宋初的大将曹翰写下一首《退将诗》,有“曾因国难披金甲,不为家贫卖宝刀”之句;当时有谚语曰:“做人莫做军,做铁莫做针。”

武将为什么会发出这样的感慨?为什么当时的人不以从军为荣?

北宋为加强中央集权,采取了一系列削夺武将兵权,抑制武将地位的措施,武将们不仅平日不受重视,而且带兵打仗都处处受到掣肘,感觉到英雄无用武之地,因此发出这样的感慨。社会上,人们看到武将不仅地位降低,而且打仗败多胜少,因此不再以从军为荣。

谢谢观赏!

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源