广东省湛江市霞山职业高级中学2019-2020学年第二学期九年级历史开学考试试题(word版 含答案)

文档属性

| 名称 | 广东省湛江市霞山职业高级中学2019-2020学年第二学期九年级历史开学考试试题(word版 含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 805.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-02-27 14:39:05 | ||

图片预览

文档简介

2019-2020学年初三第二学期历史

开学考试

(考试时间80分钟,共100分)

一.单项选择题(每题3分,共60分)

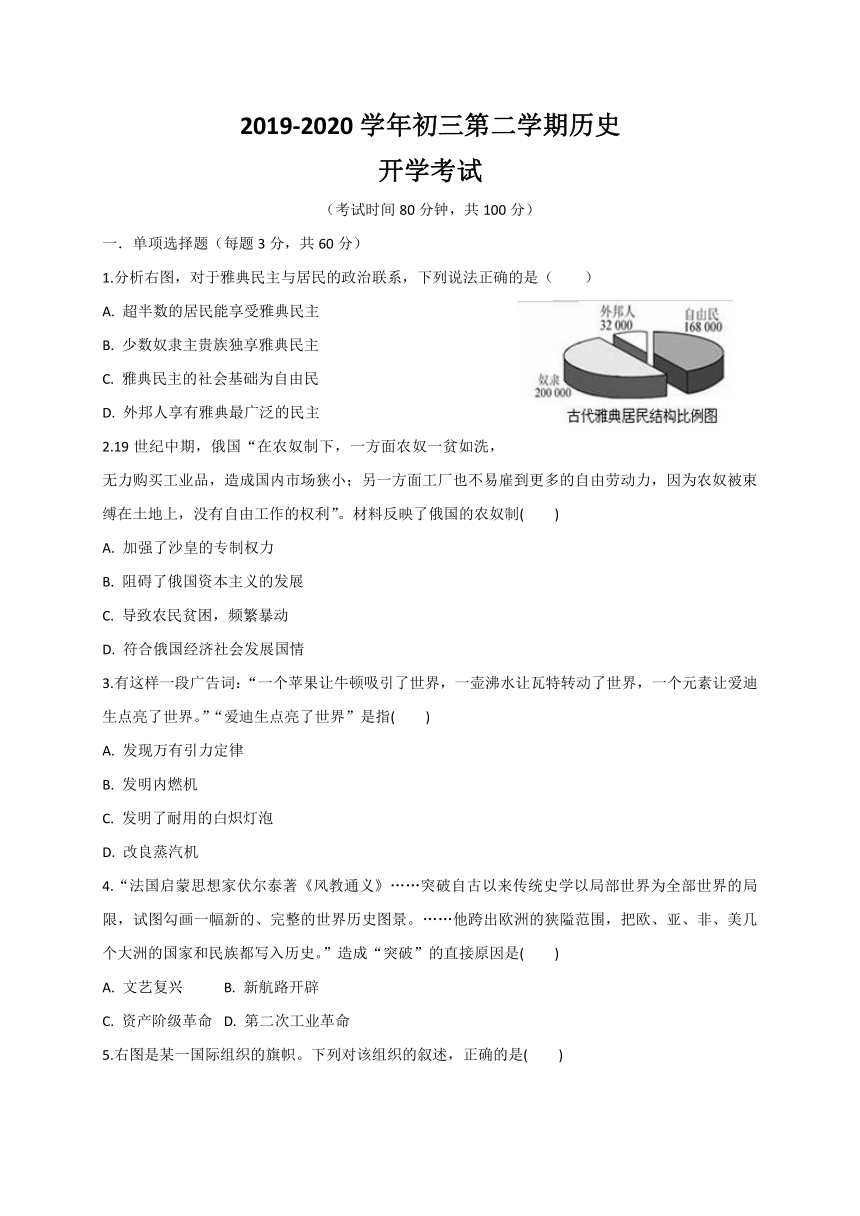

1.分析右图,对于雅典民主与居民的政治联系,下列说法正确的是(

)

A.

超半数的居民能享受雅典民主

B.

少数奴隶主贵族独享雅典民主

C.

雅典民主的社会基础为自由民

D.

外邦人享有雅典最广泛的民主

2.19世纪中期,俄国“在农奴制下,一方面农奴一贫如洗,无力购买工业品,造成国内市场狭小;另一方面工厂也不易雇到更多的自由劳动力,因为农奴被束缚在土地上,没有自由工作的权利”。材料反映了俄国的农奴制(

)

A.

加强了沙皇的专制权力

B.

阻碍了俄国资本主义的发展

C.

导致农民贫困,频繁暴动

D.

符合俄国经济社会发展国情

3.有这样一段广告词:“一个苹果让牛顿吸引了世界,一壶沸水让瓦特转动了世界,一个元素让爱迪生点亮了世界。”“爱迪生点亮了世界”是指(

)

A.

发现万有引力定律

B.

发明内燃机

C.

发明了耐用的白炽灯泡

D.

改良蒸汽机

4.“法国启蒙思想家伏尔泰著《风教通义》……突破自古以来传统史学以局部世界为全部世界的局限,试图勾画一幅新的、完整的世界历史图景。……他跨出欧洲的狭隘范围,把欧、亚、非、美几个大洲的国家和民族都写入历史。”造成“突破”的直接原因是(

)

A.

文艺复兴

B.

新航路开辟

C.

资产阶级革命

D.

第二次工业革命

5.右图是某一国际组织的旗帜。下列对该组织的叙述,正确的是(

)

A.

该组织大大加快了欧洲一体化的进程

B.

该组织负责管理世界经济,维护贸易秩序

C.

该组织促进了亚太地区的经济合作与发展

D.

该组织在维护国际和平与安全方面发挥了积极作用

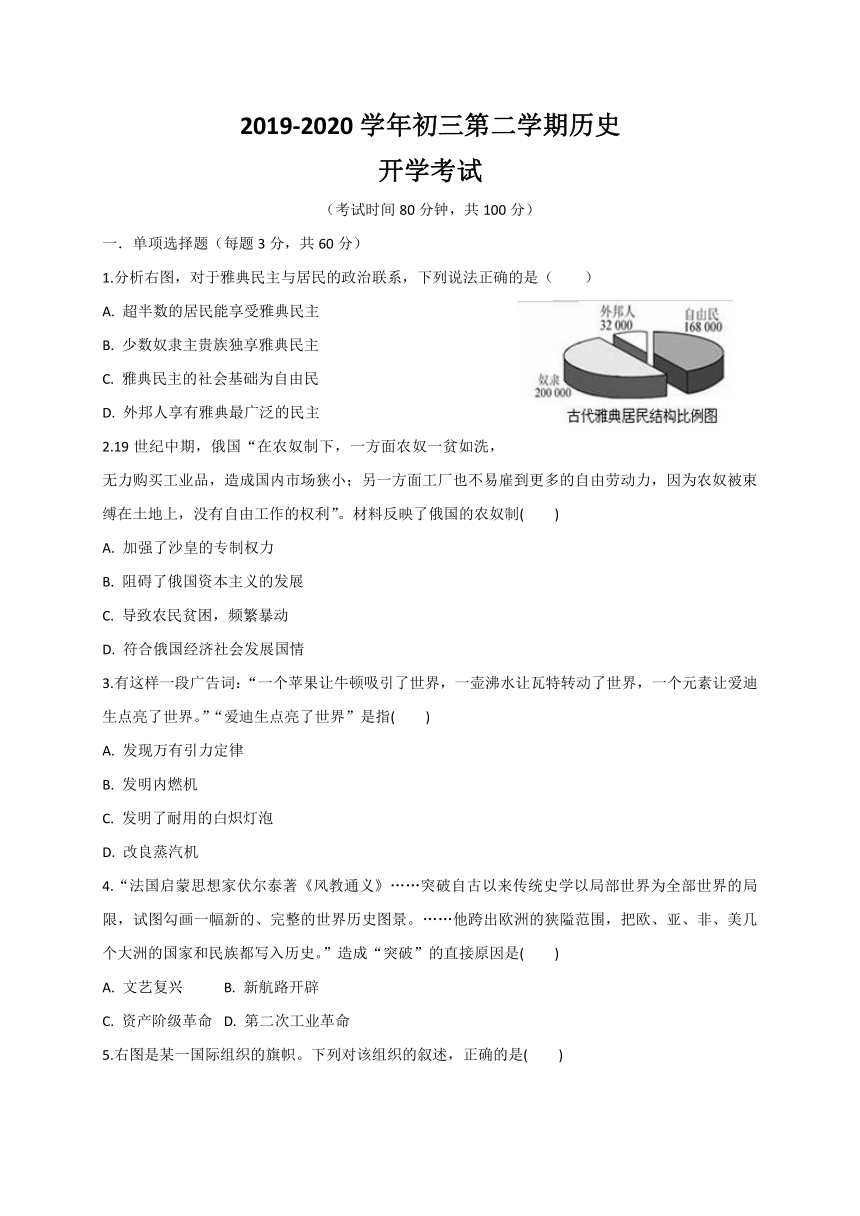

6.阅读下面“工业革命动力演进示意图”,从中可以得出蒸汽机的作用是(

)

①用机械力取代了自然力,把人类带入“蒸汽时代”

②标志着工业革命的完成③为汽船、火车的发明提供了动力,促进了交通运输业的革新④确立起西方先进、东方落后的格局⑤出现了机器化大生产,提高了生产效率

A.

①②③

B.

③④⑤

C.

①③⑤

D.

①②④

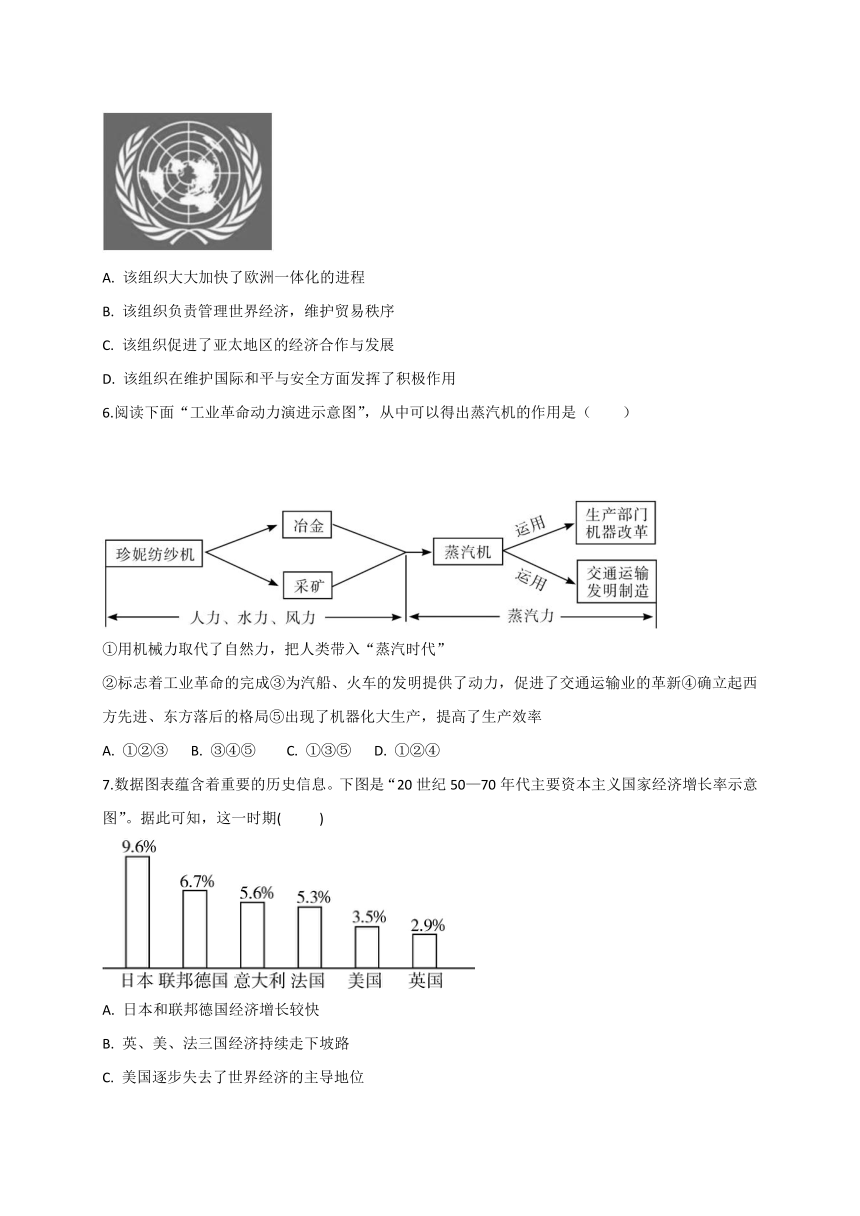

7.数据图表蕴含着重要的历史信息。下图是“20世纪50—70年代主要资本主义国家经济增长率示意图”。据此可知,这一时期(

)

A.

日本和联邦德国经济增长较快

B.

英、美、法三国经济持续走下坡路

C.

美国逐步失去了世界经济的主导地位

D.

日本已成为资本主义世界头号经济大国

8.1922年,缔约各国规定:“为使中国之门户开放,或各国商务实业之机会均等之原则更为有效起见,缔约各国除中国外,协定不得谋取或赞助其本国人民谋取……一般优越权利。”该协定出自(

)

A.

《凡尔赛条约》

B.

《九国公约》

C.

《慕尼黑协定》

D.

《联合国家宣言》

9.天宝元年(742年),边军不断增加,达到49万人,占全国总兵数85%以上。各地的节度使逐渐集军权、行政权和财权于一身,势力膨胀,与中央政权矛盾逐渐加深。材料说明安史之乱的爆发是由于(

)

A.

唐玄宗追求享乐,任人唯亲

B.

安禄山担负重任,势力强大

C.

李林甫、杨国忠祸乱朝政

D.

中央与地方力量对比失衡

10.清初的戴梓发明火器“连珠铳”,一次可填发28发子弹,又造出威远将军炮。然而,清统治者抱着“骑射乃满洲根本”的想法,不仅不采用,反而听信谗言,将戴梓充军关外。这说明清朝统治者(

)

A.

鄙薄科学技术

B.

提倡“重本抑末”

C.

大搞文化专制

D.

重视和平交流

11.汉武帝即位后,令各郡县保举贤良、方正、直言之士,由他亲自出题,让被举荐的人作答。通过这样的考察,大汉呈现出人才济济的盛况:大经学家、政论家董仲舒,大史学家司马迁,大文学家司马相如,大军事家卫青、霍去病,大探险家张骞都出现在这一时期。上述材料说明了汉武帝(

)

A.

树立皇帝权威

B.

重视选拔人才

C.

削弱贵族势力

D.

推崇儒家思想

12.1936年12月,经过中国共产党和各方面的共同努力,西安事变得以和平解决。由此带来的影响是(

)

A.

标志着新民主主义革命的开始

B.

推动了国民革命运动的发展

C.

基本结束了国共十年内战

D.

揭开了中华全民族抗战的序幕

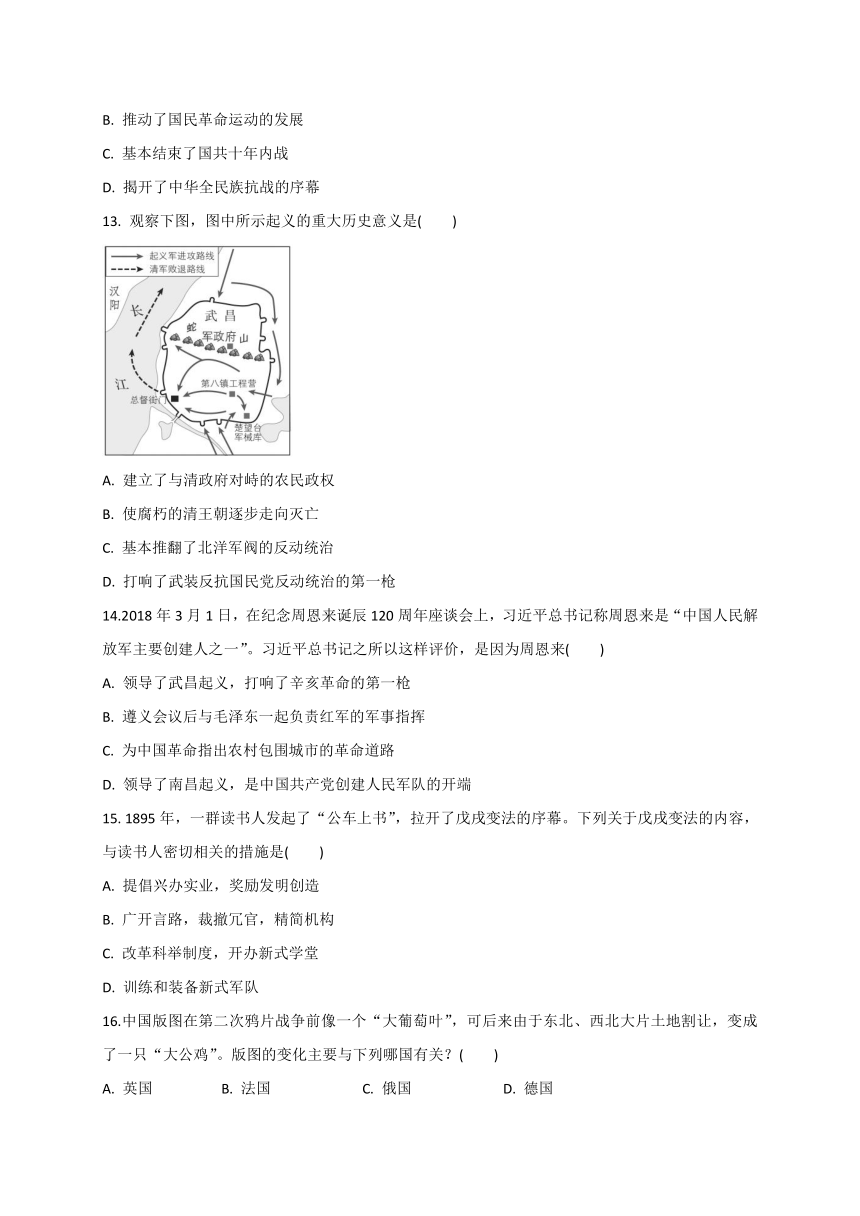

13.

观察下图,图中所示起义的重大历史意义是(

)

A.

建立了与清政府对峙的农民政权

B.

使腐朽的清王朝逐步走向灭亡

C.

基本推翻了北洋军阀的反动统治

D.

打响了武装反抗国民党反动统治的第一枪

14.2018年3月1日,在纪念周恩来诞辰120周年座谈会上,习近平总书记称周恩来是“中国人民解放军主要创建人之一”。习近平总书记之所以这样评价,是因为周恩来(

)

A.

领导了武昌起义,打响了辛亥革命的第一枪

B.

遵义会议后与毛泽东一起负责红军的军事指挥

C.

为中国革命指出农村包围城市的革命道路

D.

领导了南昌起义,是中国共产党创建人民军队的开端

15.

1895年,一群读书人发起了“公车上书”,拉开了戊戌变法的序幕。下列关于戊戌变法的内容,与读书人密切相关的措施是(

)

A.

提倡兴办实业,奖励发明创造

B.

广开言路,裁撤冗官,精简机构

C.

改革科举制度,开办新式学堂

D.

训练和装备新式军队

16.中国版图在第二次鸦片战争前像一个“大葡萄叶”,可后来由于东北、西北大片土地割让,变成了一只“大公鸡”。版图的变化主要与下列哪国有关?(

)

A.

英国

B.

法国

C.

俄国

D.

德国

17.1953年是中国经济史上的一个分水岭。从那时起,中国人熟悉了一个经济术语——五年计划。以下属于第一个五年计划成就的是(

)

①长春第一汽车制造厂建成②修建青藏、新藏等公路

③农村的乡镇企业发展迅速④武汉长江大桥建成通车

A.

①②③

B.

①②④

C.

②③④

D.

①③④

18.2017年10月8日,在中国共产党第十九次全国代表大会上,习近平总书记首次提出“新时代中国特色社会主义思想”。习近平新时代中国特色社会主义思想代表着马克思主义中国化的最新成果。下列属于“马克思主义中国化”的是(

)

①毛泽东思想②邓小平理论③列宁主义④生物进化论

A.

①②③

B.

①②

C.

②③

D.

③④

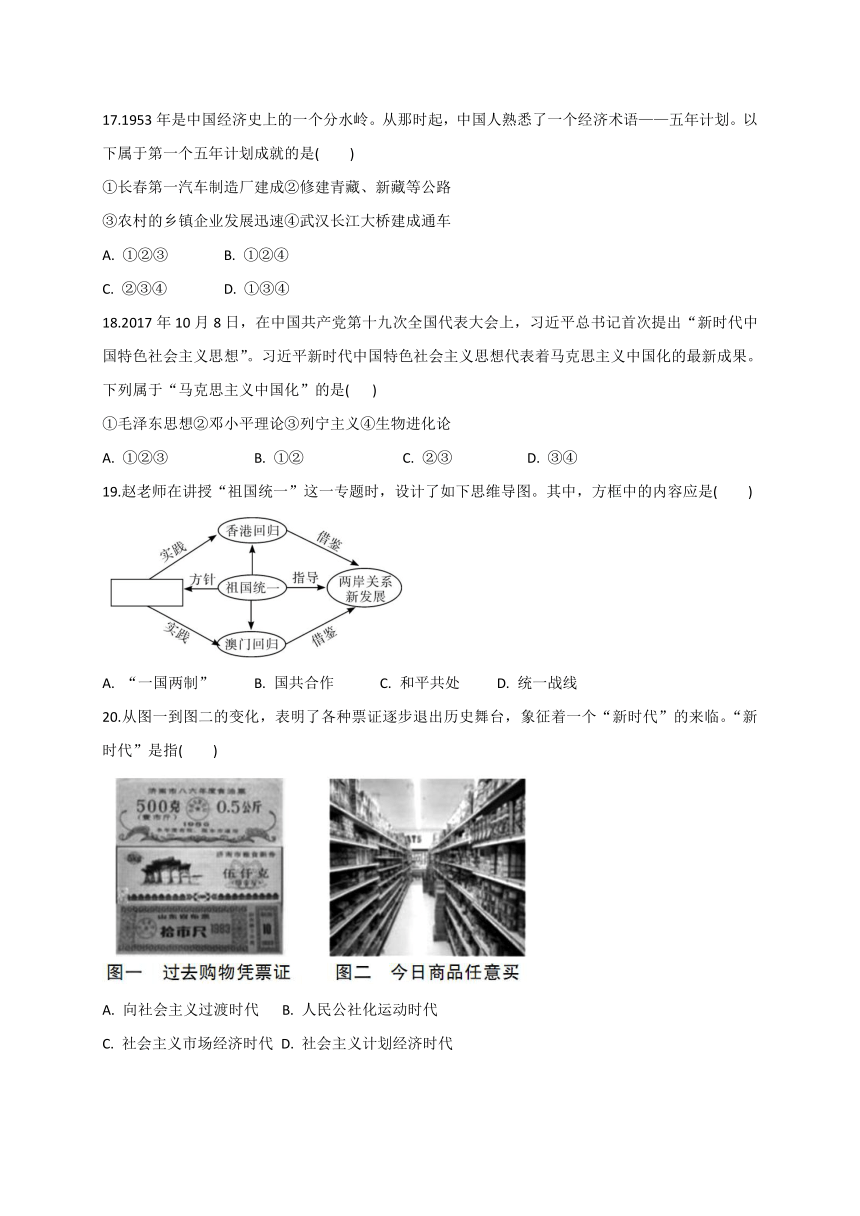

19.赵老师在讲授“祖国统一”这一专题时,设计了如下思维导图。其中,方框中的内容应是(

)

A.

“一国两制”

B.

国共合作

C.

和平共处

D.

统一战线

20.从图一到图二的变化,表明了各种票证逐步退出历史舞台,象征着一个“新时代”的来临。“新时代”是指(

)

A.

向社会主义过渡时代

B.

人民公社化运动时代

C.

社会主义市场经济时代

D.

社会主义计划经济时代

二.综合题(共40分)

21.纵观历史,每一轮科技和产业革命都给人类社会发展带来新的机遇和挑战。阅读材料,回答问题。(20分)

材料一

1840年,正值以英国为中心的技术革命结束后不久,故中国的大门可以认为是新技术这一重锤砸开的……就在中国人模仿这些技术达到高潮的时候,西方正酝酿着又一次技术革命……对此,中国科技人员再没有冷淡和怠慢……应该看到,经历了这70

余年,中国技术发展的整体速度加快了。

——杨德才主编《二十世纪中国科学技术史稿》

材料二

进入20世纪,中国社会经济变动……较之以往更为剧烈、更为复杂,呈现出新的特点。首先,列强对华经济侵略的规模进一步扩大……开始了外资在华大规模设厂浪潮。

——丁守和主编《二十世纪中国史纲》

材料三

20世纪50年代到70年代,尽管是一个低收入国家,中国仍然选择了追求高科技水平的发展战略……特别是出于国家防御的目的……成立了一批精英聚集的研究机构,比如中国科学院(CAS)。六七十年代,中国在核技术、空间技术以及基因工程方面的重大进步证实了这种制度成功的一面。

——\[美\]劳伦·勃兰特、\[美\]托马斯·罗斯基《伟大的中国经济转型》

材料四

现在是第四次工业革命……一个国家、一个地区或者一个行业如果不能意识到这场变革的核心以及其中隐藏的潜能,或者没有找到应对之道,那么也许其他新的行业、国家和地区在新技术可能性的基础上会取而代之,获得领先地位。

——\[德\]乌尔里希·森德勒主编《工业4.0:即将来袭的第四次工业革命》

(1)材料一中,“以英国为中心的技术革命”开始的标志是什么?“中国的大门”被“砸开”开始于哪一历史事件?(4分)

(2)根据材料一并结合所学知识回答,为什么说“中国的大门可以认为是新技术这一重锤砸开的”?“中国技术发展的整体速度加快”的原因是什么?(6分)

根据材料二并结合所学知识回答,“列强对华经济侵略”的主要方式有何变化?这一变化与哪一不平等条约有关?(4分)

(4)时空观念)材料三中,“核技术、空间技术”方面的“重大进步”指什么?“中国仍然选择了追求高科技水平的发展战略”的目的是什么?(4分)

(5)针对材料四中的“第四次工业革命”,你认为中国的“应对之道”是什么?(2分)

22.对抗、结盟是传统国际关系的主要呈现形式。建立以合作共赢为主要内容的新型国际关系,代表着世界绝大多数国家的共同利益。阅读材料,回答问题。(20分)

【冲突对抗】

材料一

第一次世界大战……历时4年零3个月,最后以同盟国战败而宣告结束。参加这场大战的共有30多个国家,约15亿人口卷入了战争,战火燃遍了欧、亚、非三大洲。双方军队共有800多万人阵亡,另有2

000多万人受伤。大战中双方共支出战费2

084亿美元。

材料二

二战中,美苏两国结成了反法西斯同盟,两国战时关系的主流是友好合作……意识形态对立和国家利益相悖,使美苏两国在战后初期国际环境中不可避免地产生对抗,导致冷战出现。

——摘编自张小明《冷战及其遗产》

【缔约结盟】

材料三

【合作共赢】

材料四

冷战结束后,美国政府多次公开提及建立“世界新秩序”的设想,并认为“维护美国的领导地位”是“建立新秩序”的“首要原则”。

——摘编自刘金质《冷战史》

材料五

这个世界怎么了?我们怎么办?面对人类社会的时代之问,习近平主席提出了中国方案:构建人类命运共同体,实现共赢共享。

(1)材料一反映了第一次世界大战带来的哪些影响?(2分)第一次世界大战结束后形成了怎样的世界格局?(2分)

(2)材料二反映了美苏两国关系发生了怎样的变化?(3分)为什么会出现这样的变化?(2分)

(3)材料三中两幅图片所反映的史实对国际局势分别产生了什么影响?(6分)

(4)材料四中“建立‘世界新秩序’”和材料五中“构建人类命运共同体”有什么实质区别?(2分)

(5)你认为目前应该如何构建新型的国际关系?(3分)

2019-2020学年初三第二学期历史

开学考试

(考试时间80分钟,共100分)

一.单项选择题(每题3分,共60分)

1.分析右图,对于雅典民主与居民的政治联系,下列说法正确的是(

C

)

A.

超半数的居民能享受雅典民主

B.

少数奴隶主贵族独享雅典民主

C.

雅典民主的社会基础为自由民

D.

外邦人享有雅典最广泛的民主

2.19世纪中期,俄国“在农奴制下,一方面农奴一贫如洗,无力购买工业品,造成国内市场狭小;另一方面工厂也不易雇到更多的自由劳动力,因为农奴被束缚在土地上,没有自由工作的权利”。材料反映了俄国的农奴制(

B

)

A.

加强了沙皇的专制权力

B.

阻碍了俄国资本主义的发展

C.

导致农民贫困,频繁暴动

D.

符合俄国经济社会发展国情

3.有这样一段广告词:“一个苹果让牛顿吸引了世界,一壶沸水让瓦特转动了世界,一个元素让爱迪生点亮了世界。”“爱迪生点亮了世界”是指(

C

)

A.

发现万有引力定律

B.

发明内燃机

C.

发明了耐用的白炽灯泡

D.

改良蒸汽机

4.“法国启蒙思想家伏尔泰著《风教通义》……突破自古以来传统史学以局部世界为全部世界的局限,试图勾画一幅新的、完整的世界历史图景。……他跨出欧洲的狭隘范围,把欧、亚、非、美几个大洲的国家和民族都写入历史。”造成“突破”的直接原因是(

B

)

A.

文艺复兴

B.

新航路开辟

C.

资产阶级革命

D.

第二次工业革命

5.右图是某一国际组织的旗帜。下列对该组织的叙述,正确的是(

D

)

A.

该组织大大加快了欧洲一体化的进程

B.

该组织负责管理世界经济,维护贸易秩序

C.

该组织促进了亚太地区的经济合作与发展

D.

该组织在维护国际和平与安全方面发挥了积极作用

6.阅读下面“工业革命动力演进示意图”,从中可以得出蒸汽机的作用是(

C

)

①用机械力取代了自然力,把人类带入“蒸汽时代”

②标志着工业革命的完成③为汽船、火车的发明提供了动力,促进了交通运输业的革新④确立起西方先进、东方落后的格局⑤出现了机器化大生产,提高了生产效率

A.

①②③

B.

③④⑤

C.

①③⑤

D.

①②④

7.数据图表蕴含着重要的历史信息。下图是“20世纪50—70年代主要资本主义国家经济增长率示意图”。据此可知,这一时期(

A

)

A.

日本和联邦德国经济增长较快

B.

英、美、法三国经济持续走下坡路

C.

美国逐步失去了世界经济的主导地位

D.

日本已成为资本主义世界头号经济大国

8.1922年,缔约各国规定:“为使中国之门户开放,或各国商务实业之机会均等之原则更为有效起见,缔约各国除中国外,协定不得谋取或赞助其本国人民谋取……一般优越权利。”该协定出自(

B

)

A.

《凡尔赛条约》

B.

《九国公约》

C.

《慕尼黑协定》

D.

《联合国家宣言》

9.天宝元年(742年),边军不断增加,达到49万人,占全国总兵数85%以上。各地的节度使逐渐集军权、行政权和财权于一身,势力膨胀,与中央政权矛盾逐渐加深。材料说明安史之乱的爆发是由于(

D

)

A.

唐玄宗追求享乐,任人唯亲

B.

安禄山担负重任,势力强大

C.

李林甫、杨国忠祸乱朝政

D.

中央与地方力量对比失衡

10.清初的戴梓发明火器“连珠铳”,一次可填发28发子弹,又造出威远将军炮。然而,清统治者抱着“骑射乃满洲根本”的想法,不仅不采用,反而听信谗言,将戴梓充军关外。这说明清朝统治者(

A

)

A.

鄙薄科学技术

B.

提倡“重本抑末”

C.

大搞文化专制

D.

重视和平交流

11.汉武帝即位后,令各郡县保举贤良、方正、直言之士,由他亲自出题,让被举荐的人作答。通过这样的考察,大汉呈现出人才济济的盛况:大经学家、政论家董仲舒,大史学家司马迁,大文学家司马相如,大军事家卫青、霍去病,大探险家张骞都出现在这一时期。上述材料说明了汉武帝(

B

)

A.

树立皇帝权威

B.

重视选拔人才

C.

削弱贵族势力

D.

推崇儒家思想

12.1936年12月,经过中国共产党和各方面的共同努力,西安事变得以和平解决。由此带来的影响是(

C

)

A.

标志着新民主主义革命的开始

B.

推动了国民革命运动的发展

C.

基本结束了国共十年内战

D.

揭开了中华全民族抗战的序幕

13.

观察下图,图中所示起义的重大历史意义是(

B

)

A.

建立了与清政府对峙的农民政权

B.

使腐朽的清王朝逐步走向灭亡

C.

基本推翻了北洋军阀的反动统治

D.

打响了武装反抗国民党反动统治的第一枪

14.2018年3月1日,在纪念周恩来诞辰120周年座谈会上,习近平总书记称周恩来是“中国人民解放军主要创建人之一”。习近平总书记之所以这样评价,是因为周恩来(

D

)

A.

领导了武昌起义,打响了辛亥革命的第一枪

B.

遵义会议后与毛泽东一起负责红军的军事指挥

C.

为中国革命指出农村包围城市的革命道路

D.

领导了南昌起义,是中国共产党创建人民军队的开端

15.

1895年,一群读书人发起了“公车上书”,拉开了戊戌变法的序幕。下列关于戊戌变法的内容,与读书人密切相关的措施是(

C

)

A.

提倡兴办实业,奖励发明创造

B.

广开言路,裁撤冗官,精简机构

C.

改革科举制度,开办新式学堂

D.

训练和装备新式军队

16.中国版图在第二次鸦片战争前像一个“大葡萄叶”,可后来由于东北、西北大片土地割让,变成了一只“大公鸡”。版图的变化主要与下列哪国有关?(

C

)

A.

英国

B.

法国

C.

俄国

D.

德国

17.1953年是中国经济史上的一个分水岭。从那时起,中国人熟悉了一个经济术语——五年计划。以下属于第一个五年计划成就的是(

B

)

①长春第一汽车制造厂建成②修建青藏、新藏等公路

③农村的乡镇企业发展迅速④武汉长江大桥建成通车

A.

①②③

B.

①②④

C.

②③④

D.

①③④

18.2017年10月8日,在中国共产党第十九次全国代表大会上,习近平总书记首次提出“新时代中国特色社会主义思想”。习近平新时代中国特色社会主义思想代表着马克思主义中国化的最新成果。下列属于“马克思主义中国化”的是(

B

)

①毛泽东思想②邓小平理论③列宁主义④生物进化论

A.

①②③

B.

①②

C.

②③

D.

③④

19.赵老师在讲授“祖国统一”这一专题时,设计了如下思维导图。其中,方框中的内容应是(

A

)

A.

“一国两制”

B.

国共合作

C.

和平共处

D.

统一战线

20.从图一到图二的变化,表明了各种票证逐步退出历史舞台,象征着一个“新时代”的来临。“新时代”是指(

C

)

A.

向社会主义过渡时代

B.

人民公社化运动时代

C.

社会主义市场经济时代

D.

社会主义计划经济时代

二.综合题(共40分)

21.纵观历史,每一轮科技和产业革命都给人类社会发展带来新的机遇和挑战。阅读材料,回答问题。(20分)

材料一

1840年,正值以英国为中心的技术革命结束后不久,故中国的大门可以认为是新技术这一重锤砸开的……就在中国人模仿这些技术达到高潮的时候,西方正酝酿着又一次技术革命……对此,中国科技人员再没有冷淡和怠慢……应该看到,经历了这70

余年,中国技术发展的整体速度加快了。

——杨德才主编《二十世纪中国科学技术史稿》

材料二

进入20世纪,中国社会经济变动……较之以往更为剧烈、更为复杂,呈现出新的特点。首先,列强对华经济侵略的规模进一步扩大……开始了外资在华大规模设厂浪潮。

——丁守和主编《二十世纪中国史纲》

材料三

20世纪50年代到70年代,尽管是一个低收入国家,中国仍然选择了追求高科技水平的发展战略……特别是出于国家防御的目的……成立了一批精英聚集的研究机构,比如中国科学院(CAS)。六七十年代,中国在核技术、空间技术以及基因工程方面的重大进步证实了这种制度成功的一面。

——\[美\]劳伦·勃兰特、\[美\]托马斯·罗斯基《伟大的中国经济转型》

材料四

现在是第四次工业革命……一个国家、一个地区或者一个行业如果不能意识到这场变革的核心以及其中隐藏的潜能,或者没有找到应对之道,那么也许其他新的行业、国家和地区在新技术可能性的基础上会取而代之,获得领先地位。

——\[德\]乌尔里希·森德勒主编《工业4.0:即将来袭的第四次工业革命》

(1)材料一中,“以英国为中心的技术革命”开始的标志是什么?“中国的大门”被“砸开”开始于哪一历史事件?(4分)

珍妮机的发明。鸦片战争。

(2)根据材料一并结合所学知识回答,为什么说“中国的大门可以认为是新技术这一重锤砸开的”?“中国技术发展的整体速度加快”的原因是什么?(6分)

英国的工业革命大大提高了生产效率,需要广阔的市场,为打开中国的大门,1840年英国发动了侵略中国的鸦片战争。对西方技术的学习。

根据材料二并结合所学知识回答,“列强对华经济侵略”的主要方式有何变化?这一变化与哪一不平等条约有关?(4分)

由商品输出转变为资本输出。《马关条约》。

(4)时空观念)材料三中,“核技术、空间技术”方面的“重大进步”指什么?“中国仍然选择了追求高科技水平的发展战略”的目的是什么?(4分)

1964年,中国第一颗原子弹爆炸成功;1970年,中国第一颗人造地球卫星——东方红一号发射成功。国家防御。

(5)针对材料四中的“第四次工业革命”,你认为中国的“应对之道”是什么?(2分)

要抓住技术革新的机遇,大力实施科教兴国战略,鼓励创新,保护知识产权。

22.对抗、结盟是传统国际关系的主要呈现形式。建立以合作共赢为主要内容的新型国际关系,代表着世界绝大多数国家的共同利益。阅读材料,回答问题。(20分)

【冲突对抗】

材料一

第一次世界大战……历时4年零3个月,最后以同盟国战败而宣告结束。参加这场大战的共有30多个国家,约15亿人口卷入了战争,战火燃遍了欧、亚、非三大洲。双方军队共有800多万人阵亡,另有2

000多万人受伤。大战中双方共支出战费2

084亿美元。

材料二

二战中,美苏两国结成了反法西斯同盟,两国战时关系的主流是友好合作……意识形态对立和国家利益相悖,使美苏两国在战后初期国际环境中不可避免地产生对抗,导致冷战出现。

——摘编自张小明《冷战及其遗产》

【缔约结盟】

材料三

【合作共赢】

材料四

冷战结束后,美国政府多次公开提及建立“世界新秩序”的设想,并认为“维护美国的领导地位”是“建立新秩序”的“首要原则”。

——摘编自刘金质《冷战史》

材料五

这个世界怎么了?我们怎么办?面对人类社会的时代之问,习近平主席提出了中国方案:构建人类命运共同体,实现共赢共享。

(1)材料一反映了第一次世界大战带来的哪些影响?(2分)第一次世界大战结束后形成了怎样的世界格局?(2分)

第一次世界大战造成了大量的人员伤亡和经济损失,给世界人民带来了深重的灾难。凡尔赛—华盛顿体系。

(2)材料二反映了美苏两国关系发生了怎样的变化?(3分)为什么会出现这样的变化?(2分)

第一次世界大战造成了大量的人员伤亡和经济损失,给世界人民带来了深重的灾难。凡尔赛—华盛顿体系。

(3)材料三中两幅图片所反映的史实对国际局势分别产生了什么影响?(6分)

图一:北约和华约的建立,标志着以美苏为首的两大集团的全面冷战对峙(或北约和华约的建立,标志着两极格局的最终形成);图二:欧盟的成立,推动世界格局向多极化的方向发展。

(4)材料四中“建立‘世界新秩序’”和材料五中“构建人类命运共同体”有什么实质区别?(2分)

“建立‘世界新秩序’”的目的在于称霸世界,而“构建人类命运共同体”的目的在于合作共赢。

(5)你认为目前应该如何构建新型的国际关系?(3分)

世界各国应加强合作,促进经济文化交流;遵守和平共处五项原则;共同反对霸权主义和强权政治;等等。(言之有理且观点明确即可

开学考试

(考试时间80分钟,共100分)

一.单项选择题(每题3分,共60分)

1.分析右图,对于雅典民主与居民的政治联系,下列说法正确的是(

)

A.

超半数的居民能享受雅典民主

B.

少数奴隶主贵族独享雅典民主

C.

雅典民主的社会基础为自由民

D.

外邦人享有雅典最广泛的民主

2.19世纪中期,俄国“在农奴制下,一方面农奴一贫如洗,无力购买工业品,造成国内市场狭小;另一方面工厂也不易雇到更多的自由劳动力,因为农奴被束缚在土地上,没有自由工作的权利”。材料反映了俄国的农奴制(

)

A.

加强了沙皇的专制权力

B.

阻碍了俄国资本主义的发展

C.

导致农民贫困,频繁暴动

D.

符合俄国经济社会发展国情

3.有这样一段广告词:“一个苹果让牛顿吸引了世界,一壶沸水让瓦特转动了世界,一个元素让爱迪生点亮了世界。”“爱迪生点亮了世界”是指(

)

A.

发现万有引力定律

B.

发明内燃机

C.

发明了耐用的白炽灯泡

D.

改良蒸汽机

4.“法国启蒙思想家伏尔泰著《风教通义》……突破自古以来传统史学以局部世界为全部世界的局限,试图勾画一幅新的、完整的世界历史图景。……他跨出欧洲的狭隘范围,把欧、亚、非、美几个大洲的国家和民族都写入历史。”造成“突破”的直接原因是(

)

A.

文艺复兴

B.

新航路开辟

C.

资产阶级革命

D.

第二次工业革命

5.右图是某一国际组织的旗帜。下列对该组织的叙述,正确的是(

)

A.

该组织大大加快了欧洲一体化的进程

B.

该组织负责管理世界经济,维护贸易秩序

C.

该组织促进了亚太地区的经济合作与发展

D.

该组织在维护国际和平与安全方面发挥了积极作用

6.阅读下面“工业革命动力演进示意图”,从中可以得出蒸汽机的作用是(

)

①用机械力取代了自然力,把人类带入“蒸汽时代”

②标志着工业革命的完成③为汽船、火车的发明提供了动力,促进了交通运输业的革新④确立起西方先进、东方落后的格局⑤出现了机器化大生产,提高了生产效率

A.

①②③

B.

③④⑤

C.

①③⑤

D.

①②④

7.数据图表蕴含着重要的历史信息。下图是“20世纪50—70年代主要资本主义国家经济增长率示意图”。据此可知,这一时期(

)

A.

日本和联邦德国经济增长较快

B.

英、美、法三国经济持续走下坡路

C.

美国逐步失去了世界经济的主导地位

D.

日本已成为资本主义世界头号经济大国

8.1922年,缔约各国规定:“为使中国之门户开放,或各国商务实业之机会均等之原则更为有效起见,缔约各国除中国外,协定不得谋取或赞助其本国人民谋取……一般优越权利。”该协定出自(

)

A.

《凡尔赛条约》

B.

《九国公约》

C.

《慕尼黑协定》

D.

《联合国家宣言》

9.天宝元年(742年),边军不断增加,达到49万人,占全国总兵数85%以上。各地的节度使逐渐集军权、行政权和财权于一身,势力膨胀,与中央政权矛盾逐渐加深。材料说明安史之乱的爆发是由于(

)

A.

唐玄宗追求享乐,任人唯亲

B.

安禄山担负重任,势力强大

C.

李林甫、杨国忠祸乱朝政

D.

中央与地方力量对比失衡

10.清初的戴梓发明火器“连珠铳”,一次可填发28发子弹,又造出威远将军炮。然而,清统治者抱着“骑射乃满洲根本”的想法,不仅不采用,反而听信谗言,将戴梓充军关外。这说明清朝统治者(

)

A.

鄙薄科学技术

B.

提倡“重本抑末”

C.

大搞文化专制

D.

重视和平交流

11.汉武帝即位后,令各郡县保举贤良、方正、直言之士,由他亲自出题,让被举荐的人作答。通过这样的考察,大汉呈现出人才济济的盛况:大经学家、政论家董仲舒,大史学家司马迁,大文学家司马相如,大军事家卫青、霍去病,大探险家张骞都出现在这一时期。上述材料说明了汉武帝(

)

A.

树立皇帝权威

B.

重视选拔人才

C.

削弱贵族势力

D.

推崇儒家思想

12.1936年12月,经过中国共产党和各方面的共同努力,西安事变得以和平解决。由此带来的影响是(

)

A.

标志着新民主主义革命的开始

B.

推动了国民革命运动的发展

C.

基本结束了国共十年内战

D.

揭开了中华全民族抗战的序幕

13.

观察下图,图中所示起义的重大历史意义是(

)

A.

建立了与清政府对峙的农民政权

B.

使腐朽的清王朝逐步走向灭亡

C.

基本推翻了北洋军阀的反动统治

D.

打响了武装反抗国民党反动统治的第一枪

14.2018年3月1日,在纪念周恩来诞辰120周年座谈会上,习近平总书记称周恩来是“中国人民解放军主要创建人之一”。习近平总书记之所以这样评价,是因为周恩来(

)

A.

领导了武昌起义,打响了辛亥革命的第一枪

B.

遵义会议后与毛泽东一起负责红军的军事指挥

C.

为中国革命指出农村包围城市的革命道路

D.

领导了南昌起义,是中国共产党创建人民军队的开端

15.

1895年,一群读书人发起了“公车上书”,拉开了戊戌变法的序幕。下列关于戊戌变法的内容,与读书人密切相关的措施是(

)

A.

提倡兴办实业,奖励发明创造

B.

广开言路,裁撤冗官,精简机构

C.

改革科举制度,开办新式学堂

D.

训练和装备新式军队

16.中国版图在第二次鸦片战争前像一个“大葡萄叶”,可后来由于东北、西北大片土地割让,变成了一只“大公鸡”。版图的变化主要与下列哪国有关?(

)

A.

英国

B.

法国

C.

俄国

D.

德国

17.1953年是中国经济史上的一个分水岭。从那时起,中国人熟悉了一个经济术语——五年计划。以下属于第一个五年计划成就的是(

)

①长春第一汽车制造厂建成②修建青藏、新藏等公路

③农村的乡镇企业发展迅速④武汉长江大桥建成通车

A.

①②③

B.

①②④

C.

②③④

D.

①③④

18.2017年10月8日,在中国共产党第十九次全国代表大会上,习近平总书记首次提出“新时代中国特色社会主义思想”。习近平新时代中国特色社会主义思想代表着马克思主义中国化的最新成果。下列属于“马克思主义中国化”的是(

)

①毛泽东思想②邓小平理论③列宁主义④生物进化论

A.

①②③

B.

①②

C.

②③

D.

③④

19.赵老师在讲授“祖国统一”这一专题时,设计了如下思维导图。其中,方框中的内容应是(

)

A.

“一国两制”

B.

国共合作

C.

和平共处

D.

统一战线

20.从图一到图二的变化,表明了各种票证逐步退出历史舞台,象征着一个“新时代”的来临。“新时代”是指(

)

A.

向社会主义过渡时代

B.

人民公社化运动时代

C.

社会主义市场经济时代

D.

社会主义计划经济时代

二.综合题(共40分)

21.纵观历史,每一轮科技和产业革命都给人类社会发展带来新的机遇和挑战。阅读材料,回答问题。(20分)

材料一

1840年,正值以英国为中心的技术革命结束后不久,故中国的大门可以认为是新技术这一重锤砸开的……就在中国人模仿这些技术达到高潮的时候,西方正酝酿着又一次技术革命……对此,中国科技人员再没有冷淡和怠慢……应该看到,经历了这70

余年,中国技术发展的整体速度加快了。

——杨德才主编《二十世纪中国科学技术史稿》

材料二

进入20世纪,中国社会经济变动……较之以往更为剧烈、更为复杂,呈现出新的特点。首先,列强对华经济侵略的规模进一步扩大……开始了外资在华大规模设厂浪潮。

——丁守和主编《二十世纪中国史纲》

材料三

20世纪50年代到70年代,尽管是一个低收入国家,中国仍然选择了追求高科技水平的发展战略……特别是出于国家防御的目的……成立了一批精英聚集的研究机构,比如中国科学院(CAS)。六七十年代,中国在核技术、空间技术以及基因工程方面的重大进步证实了这种制度成功的一面。

——\[美\]劳伦·勃兰特、\[美\]托马斯·罗斯基《伟大的中国经济转型》

材料四

现在是第四次工业革命……一个国家、一个地区或者一个行业如果不能意识到这场变革的核心以及其中隐藏的潜能,或者没有找到应对之道,那么也许其他新的行业、国家和地区在新技术可能性的基础上会取而代之,获得领先地位。

——\[德\]乌尔里希·森德勒主编《工业4.0:即将来袭的第四次工业革命》

(1)材料一中,“以英国为中心的技术革命”开始的标志是什么?“中国的大门”被“砸开”开始于哪一历史事件?(4分)

(2)根据材料一并结合所学知识回答,为什么说“中国的大门可以认为是新技术这一重锤砸开的”?“中国技术发展的整体速度加快”的原因是什么?(6分)

根据材料二并结合所学知识回答,“列强对华经济侵略”的主要方式有何变化?这一变化与哪一不平等条约有关?(4分)

(4)时空观念)材料三中,“核技术、空间技术”方面的“重大进步”指什么?“中国仍然选择了追求高科技水平的发展战略”的目的是什么?(4分)

(5)针对材料四中的“第四次工业革命”,你认为中国的“应对之道”是什么?(2分)

22.对抗、结盟是传统国际关系的主要呈现形式。建立以合作共赢为主要内容的新型国际关系,代表着世界绝大多数国家的共同利益。阅读材料,回答问题。(20分)

【冲突对抗】

材料一

第一次世界大战……历时4年零3个月,最后以同盟国战败而宣告结束。参加这场大战的共有30多个国家,约15亿人口卷入了战争,战火燃遍了欧、亚、非三大洲。双方军队共有800多万人阵亡,另有2

000多万人受伤。大战中双方共支出战费2

084亿美元。

材料二

二战中,美苏两国结成了反法西斯同盟,两国战时关系的主流是友好合作……意识形态对立和国家利益相悖,使美苏两国在战后初期国际环境中不可避免地产生对抗,导致冷战出现。

——摘编自张小明《冷战及其遗产》

【缔约结盟】

材料三

【合作共赢】

材料四

冷战结束后,美国政府多次公开提及建立“世界新秩序”的设想,并认为“维护美国的领导地位”是“建立新秩序”的“首要原则”。

——摘编自刘金质《冷战史》

材料五

这个世界怎么了?我们怎么办?面对人类社会的时代之问,习近平主席提出了中国方案:构建人类命运共同体,实现共赢共享。

(1)材料一反映了第一次世界大战带来的哪些影响?(2分)第一次世界大战结束后形成了怎样的世界格局?(2分)

(2)材料二反映了美苏两国关系发生了怎样的变化?(3分)为什么会出现这样的变化?(2分)

(3)材料三中两幅图片所反映的史实对国际局势分别产生了什么影响?(6分)

(4)材料四中“建立‘世界新秩序’”和材料五中“构建人类命运共同体”有什么实质区别?(2分)

(5)你认为目前应该如何构建新型的国际关系?(3分)

2019-2020学年初三第二学期历史

开学考试

(考试时间80分钟,共100分)

一.单项选择题(每题3分,共60分)

1.分析右图,对于雅典民主与居民的政治联系,下列说法正确的是(

C

)

A.

超半数的居民能享受雅典民主

B.

少数奴隶主贵族独享雅典民主

C.

雅典民主的社会基础为自由民

D.

外邦人享有雅典最广泛的民主

2.19世纪中期,俄国“在农奴制下,一方面农奴一贫如洗,无力购买工业品,造成国内市场狭小;另一方面工厂也不易雇到更多的自由劳动力,因为农奴被束缚在土地上,没有自由工作的权利”。材料反映了俄国的农奴制(

B

)

A.

加强了沙皇的专制权力

B.

阻碍了俄国资本主义的发展

C.

导致农民贫困,频繁暴动

D.

符合俄国经济社会发展国情

3.有这样一段广告词:“一个苹果让牛顿吸引了世界,一壶沸水让瓦特转动了世界,一个元素让爱迪生点亮了世界。”“爱迪生点亮了世界”是指(

C

)

A.

发现万有引力定律

B.

发明内燃机

C.

发明了耐用的白炽灯泡

D.

改良蒸汽机

4.“法国启蒙思想家伏尔泰著《风教通义》……突破自古以来传统史学以局部世界为全部世界的局限,试图勾画一幅新的、完整的世界历史图景。……他跨出欧洲的狭隘范围,把欧、亚、非、美几个大洲的国家和民族都写入历史。”造成“突破”的直接原因是(

B

)

A.

文艺复兴

B.

新航路开辟

C.

资产阶级革命

D.

第二次工业革命

5.右图是某一国际组织的旗帜。下列对该组织的叙述,正确的是(

D

)

A.

该组织大大加快了欧洲一体化的进程

B.

该组织负责管理世界经济,维护贸易秩序

C.

该组织促进了亚太地区的经济合作与发展

D.

该组织在维护国际和平与安全方面发挥了积极作用

6.阅读下面“工业革命动力演进示意图”,从中可以得出蒸汽机的作用是(

C

)

①用机械力取代了自然力,把人类带入“蒸汽时代”

②标志着工业革命的完成③为汽船、火车的发明提供了动力,促进了交通运输业的革新④确立起西方先进、东方落后的格局⑤出现了机器化大生产,提高了生产效率

A.

①②③

B.

③④⑤

C.

①③⑤

D.

①②④

7.数据图表蕴含着重要的历史信息。下图是“20世纪50—70年代主要资本主义国家经济增长率示意图”。据此可知,这一时期(

A

)

A.

日本和联邦德国经济增长较快

B.

英、美、法三国经济持续走下坡路

C.

美国逐步失去了世界经济的主导地位

D.

日本已成为资本主义世界头号经济大国

8.1922年,缔约各国规定:“为使中国之门户开放,或各国商务实业之机会均等之原则更为有效起见,缔约各国除中国外,协定不得谋取或赞助其本国人民谋取……一般优越权利。”该协定出自(

B

)

A.

《凡尔赛条约》

B.

《九国公约》

C.

《慕尼黑协定》

D.

《联合国家宣言》

9.天宝元年(742年),边军不断增加,达到49万人,占全国总兵数85%以上。各地的节度使逐渐集军权、行政权和财权于一身,势力膨胀,与中央政权矛盾逐渐加深。材料说明安史之乱的爆发是由于(

D

)

A.

唐玄宗追求享乐,任人唯亲

B.

安禄山担负重任,势力强大

C.

李林甫、杨国忠祸乱朝政

D.

中央与地方力量对比失衡

10.清初的戴梓发明火器“连珠铳”,一次可填发28发子弹,又造出威远将军炮。然而,清统治者抱着“骑射乃满洲根本”的想法,不仅不采用,反而听信谗言,将戴梓充军关外。这说明清朝统治者(

A

)

A.

鄙薄科学技术

B.

提倡“重本抑末”

C.

大搞文化专制

D.

重视和平交流

11.汉武帝即位后,令各郡县保举贤良、方正、直言之士,由他亲自出题,让被举荐的人作答。通过这样的考察,大汉呈现出人才济济的盛况:大经学家、政论家董仲舒,大史学家司马迁,大文学家司马相如,大军事家卫青、霍去病,大探险家张骞都出现在这一时期。上述材料说明了汉武帝(

B

)

A.

树立皇帝权威

B.

重视选拔人才

C.

削弱贵族势力

D.

推崇儒家思想

12.1936年12月,经过中国共产党和各方面的共同努力,西安事变得以和平解决。由此带来的影响是(

C

)

A.

标志着新民主主义革命的开始

B.

推动了国民革命运动的发展

C.

基本结束了国共十年内战

D.

揭开了中华全民族抗战的序幕

13.

观察下图,图中所示起义的重大历史意义是(

B

)

A.

建立了与清政府对峙的农民政权

B.

使腐朽的清王朝逐步走向灭亡

C.

基本推翻了北洋军阀的反动统治

D.

打响了武装反抗国民党反动统治的第一枪

14.2018年3月1日,在纪念周恩来诞辰120周年座谈会上,习近平总书记称周恩来是“中国人民解放军主要创建人之一”。习近平总书记之所以这样评价,是因为周恩来(

D

)

A.

领导了武昌起义,打响了辛亥革命的第一枪

B.

遵义会议后与毛泽东一起负责红军的军事指挥

C.

为中国革命指出农村包围城市的革命道路

D.

领导了南昌起义,是中国共产党创建人民军队的开端

15.

1895年,一群读书人发起了“公车上书”,拉开了戊戌变法的序幕。下列关于戊戌变法的内容,与读书人密切相关的措施是(

C

)

A.

提倡兴办实业,奖励发明创造

B.

广开言路,裁撤冗官,精简机构

C.

改革科举制度,开办新式学堂

D.

训练和装备新式军队

16.中国版图在第二次鸦片战争前像一个“大葡萄叶”,可后来由于东北、西北大片土地割让,变成了一只“大公鸡”。版图的变化主要与下列哪国有关?(

C

)

A.

英国

B.

法国

C.

俄国

D.

德国

17.1953年是中国经济史上的一个分水岭。从那时起,中国人熟悉了一个经济术语——五年计划。以下属于第一个五年计划成就的是(

B

)

①长春第一汽车制造厂建成②修建青藏、新藏等公路

③农村的乡镇企业发展迅速④武汉长江大桥建成通车

A.

①②③

B.

①②④

C.

②③④

D.

①③④

18.2017年10月8日,在中国共产党第十九次全国代表大会上,习近平总书记首次提出“新时代中国特色社会主义思想”。习近平新时代中国特色社会主义思想代表着马克思主义中国化的最新成果。下列属于“马克思主义中国化”的是(

B

)

①毛泽东思想②邓小平理论③列宁主义④生物进化论

A.

①②③

B.

①②

C.

②③

D.

③④

19.赵老师在讲授“祖国统一”这一专题时,设计了如下思维导图。其中,方框中的内容应是(

A

)

A.

“一国两制”

B.

国共合作

C.

和平共处

D.

统一战线

20.从图一到图二的变化,表明了各种票证逐步退出历史舞台,象征着一个“新时代”的来临。“新时代”是指(

C

)

A.

向社会主义过渡时代

B.

人民公社化运动时代

C.

社会主义市场经济时代

D.

社会主义计划经济时代

二.综合题(共40分)

21.纵观历史,每一轮科技和产业革命都给人类社会发展带来新的机遇和挑战。阅读材料,回答问题。(20分)

材料一

1840年,正值以英国为中心的技术革命结束后不久,故中国的大门可以认为是新技术这一重锤砸开的……就在中国人模仿这些技术达到高潮的时候,西方正酝酿着又一次技术革命……对此,中国科技人员再没有冷淡和怠慢……应该看到,经历了这70

余年,中国技术发展的整体速度加快了。

——杨德才主编《二十世纪中国科学技术史稿》

材料二

进入20世纪,中国社会经济变动……较之以往更为剧烈、更为复杂,呈现出新的特点。首先,列强对华经济侵略的规模进一步扩大……开始了外资在华大规模设厂浪潮。

——丁守和主编《二十世纪中国史纲》

材料三

20世纪50年代到70年代,尽管是一个低收入国家,中国仍然选择了追求高科技水平的发展战略……特别是出于国家防御的目的……成立了一批精英聚集的研究机构,比如中国科学院(CAS)。六七十年代,中国在核技术、空间技术以及基因工程方面的重大进步证实了这种制度成功的一面。

——\[美\]劳伦·勃兰特、\[美\]托马斯·罗斯基《伟大的中国经济转型》

材料四

现在是第四次工业革命……一个国家、一个地区或者一个行业如果不能意识到这场变革的核心以及其中隐藏的潜能,或者没有找到应对之道,那么也许其他新的行业、国家和地区在新技术可能性的基础上会取而代之,获得领先地位。

——\[德\]乌尔里希·森德勒主编《工业4.0:即将来袭的第四次工业革命》

(1)材料一中,“以英国为中心的技术革命”开始的标志是什么?“中国的大门”被“砸开”开始于哪一历史事件?(4分)

珍妮机的发明。鸦片战争。

(2)根据材料一并结合所学知识回答,为什么说“中国的大门可以认为是新技术这一重锤砸开的”?“中国技术发展的整体速度加快”的原因是什么?(6分)

英国的工业革命大大提高了生产效率,需要广阔的市场,为打开中国的大门,1840年英国发动了侵略中国的鸦片战争。对西方技术的学习。

根据材料二并结合所学知识回答,“列强对华经济侵略”的主要方式有何变化?这一变化与哪一不平等条约有关?(4分)

由商品输出转变为资本输出。《马关条约》。

(4)时空观念)材料三中,“核技术、空间技术”方面的“重大进步”指什么?“中国仍然选择了追求高科技水平的发展战略”的目的是什么?(4分)

1964年,中国第一颗原子弹爆炸成功;1970年,中国第一颗人造地球卫星——东方红一号发射成功。国家防御。

(5)针对材料四中的“第四次工业革命”,你认为中国的“应对之道”是什么?(2分)

要抓住技术革新的机遇,大力实施科教兴国战略,鼓励创新,保护知识产权。

22.对抗、结盟是传统国际关系的主要呈现形式。建立以合作共赢为主要内容的新型国际关系,代表着世界绝大多数国家的共同利益。阅读材料,回答问题。(20分)

【冲突对抗】

材料一

第一次世界大战……历时4年零3个月,最后以同盟国战败而宣告结束。参加这场大战的共有30多个国家,约15亿人口卷入了战争,战火燃遍了欧、亚、非三大洲。双方军队共有800多万人阵亡,另有2

000多万人受伤。大战中双方共支出战费2

084亿美元。

材料二

二战中,美苏两国结成了反法西斯同盟,两国战时关系的主流是友好合作……意识形态对立和国家利益相悖,使美苏两国在战后初期国际环境中不可避免地产生对抗,导致冷战出现。

——摘编自张小明《冷战及其遗产》

【缔约结盟】

材料三

【合作共赢】

材料四

冷战结束后,美国政府多次公开提及建立“世界新秩序”的设想,并认为“维护美国的领导地位”是“建立新秩序”的“首要原则”。

——摘编自刘金质《冷战史》

材料五

这个世界怎么了?我们怎么办?面对人类社会的时代之问,习近平主席提出了中国方案:构建人类命运共同体,实现共赢共享。

(1)材料一反映了第一次世界大战带来的哪些影响?(2分)第一次世界大战结束后形成了怎样的世界格局?(2分)

第一次世界大战造成了大量的人员伤亡和经济损失,给世界人民带来了深重的灾难。凡尔赛—华盛顿体系。

(2)材料二反映了美苏两国关系发生了怎样的变化?(3分)为什么会出现这样的变化?(2分)

第一次世界大战造成了大量的人员伤亡和经济损失,给世界人民带来了深重的灾难。凡尔赛—华盛顿体系。

(3)材料三中两幅图片所反映的史实对国际局势分别产生了什么影响?(6分)

图一:北约和华约的建立,标志着以美苏为首的两大集团的全面冷战对峙(或北约和华约的建立,标志着两极格局的最终形成);图二:欧盟的成立,推动世界格局向多极化的方向发展。

(4)材料四中“建立‘世界新秩序’”和材料五中“构建人类命运共同体”有什么实质区别?(2分)

“建立‘世界新秩序’”的目的在于称霸世界,而“构建人类命运共同体”的目的在于合作共赢。

(5)你认为目前应该如何构建新型的国际关系?(3分)

世界各国应加强合作,促进经济文化交流;遵守和平共处五项原则;共同反对霸权主义和强权政治;等等。(言之有理且观点明确即可

同课章节目录