部编版七年级历史下册第二单元 第六课 北宋的政治 课件(17张PPT)

文档属性

| 名称 | 部编版七年级历史下册第二单元 第六课 北宋的政治 课件(17张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 5.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-02-27 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共17张PPT)

人教版七年级下册

第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

第6课

北宋的政治

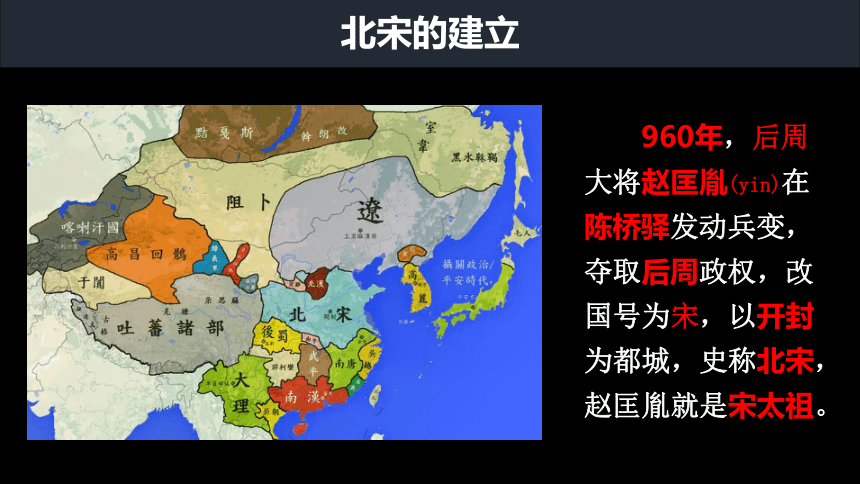

北宋的建立

960年,后周大将赵匡胤(yin)在陈桥驿发动兵变,夺取后周政权,改国号为宋,以开封为都城,史称北宋,赵匡胤就是宋太祖。

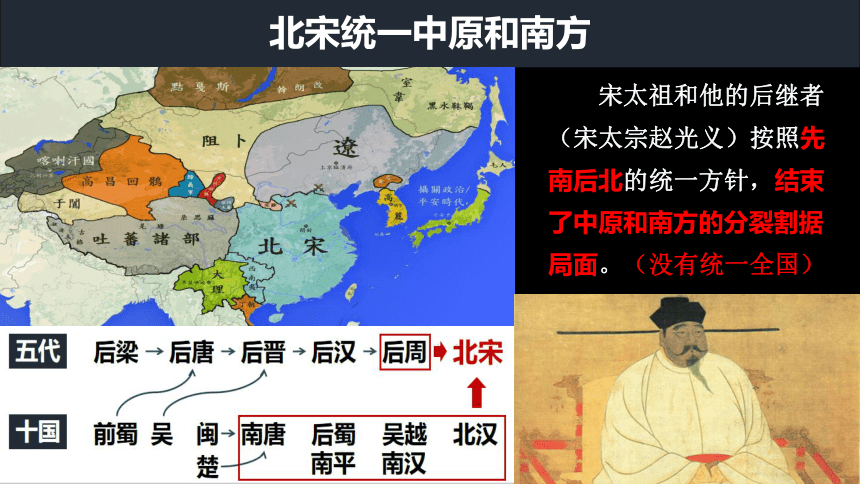

北宋统一中原和南方

宋太祖和他的后继者(宋太宗赵光义)按照先南后北的统一方针,结束了中原和南方的分裂割据局面。(没有统一全国)

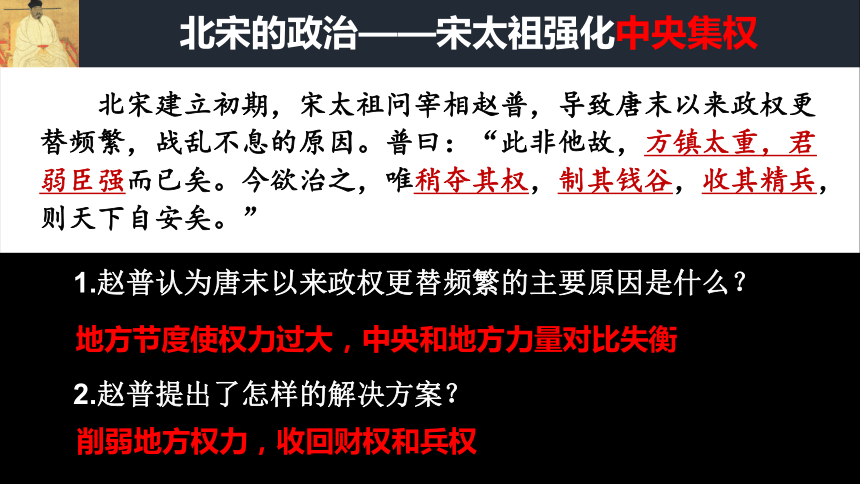

北宋的政治——宋太祖强化中央集权

北宋建立初期,宋太祖问宰相赵普,导致唐末以来政权更替频繁,战乱不息的原因。普曰:“此非他故,方镇太重,君弱臣强而已矣。今欲治之,唯稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”

1.赵普认为唐末以来政权更替频繁的主要原因是什么?

2.赵普提出了怎样的解决方案?

地方节度使权力过大,中央和地方力量对比失衡

削弱地方权力,收回财权和兵权

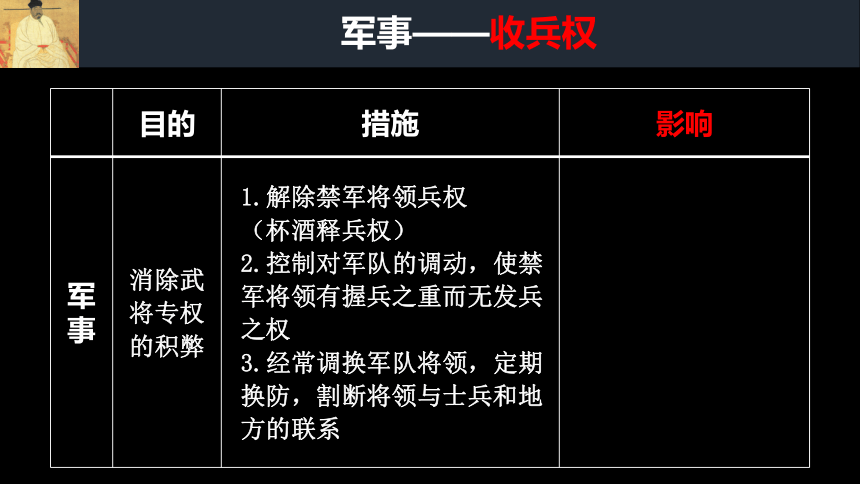

军事——收兵权

目的 措施 影响

军事 消除武将专权的积弊 1.解除禁军将领兵权

(杯酒释兵权)

2.控制对军队的调动,使禁军将领有握兵之重而无发兵之权

3.经常调换军队将领,定期换防,割断将领与士兵和地方的联系 加强了对军队的控制

削弱了军队的战斗力

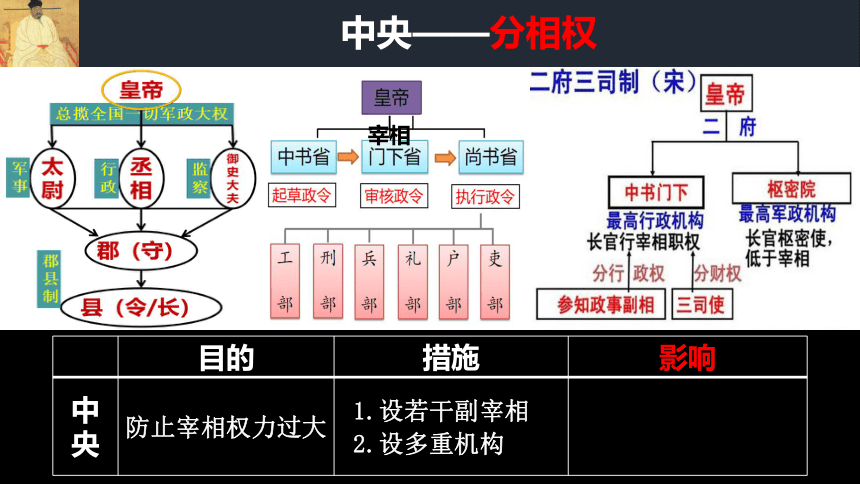

中央——分相权

宰相

目的 措施 影响

中央 防止宰相权力过大 1.设若干副宰相

2.设多重机构 加强了皇权

造成中央机构臃肿

地方——夺臣权

目的 措施 影响

地方 加强对地方的控制 1.文臣任地方长官,三年一换

2.设通判(监督),分知州权力

3.取消节度使收税权,在地方设转运使,把地方财赋收归中央 加强了中央集权

造成地方机构臃肿

宋太祖强化中央集权

目的 措施 影响

军事 消除武将专权的积弊 解除禁军将领兵权

控制军队的调动

将领定期换防 加强了对军队的控制

削弱了军队的战斗力

中央 防止宰相权力过大 设若干副宰相

分割宰相权力 加强了皇权

造成中央机构臃肿

地方 加强对地方的控制 文臣任地方长官

设通判(监督)分权力

取消节度使税收权

设转运使收地方财权 加强了中央集权

造成地方机构臃肿

中央集权强化到前所未有的程度,皇权大大加强

北宋的国策——重文轻武

雪暗凋旗画,风多杂鼓声。

宁为百夫长,胜作一书生。

——杨炯《从军行》

万般皆下品,惟有读书高。

满朝朱紫贵,尽是读书人。

——汪洙《神童诗》

富家不用买良田,书中自有千钟粟。

安居不用架高楼,书中自有黄金屋。

出门莫恨无人随,书中车马多如簇。

娶妻莫恨无良媒,书中自有颜如玉。

男儿欲遂平生志,五经勤向窗前读。

——宋真宗《劝学篇》

北宋的国策——重文轻武

宋太祖

宋太宗

防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现

重用文臣掌握军政大权

抑制武将、提升文官地位

文臣统兵、武将受限(其一)

北宋的国策——重文轻武

注重发展文教事业,改革和发展科举制(其二)

宋太祖时进士科最多一次是31人,诸科最多是96人;到太宗时的977年,进士109人,诸科200人,又赐进士180多人,总录500多人。真宗时继续增加,如在1000年录取进士409人,诸科更高达1129人。

大幅增加科举取士名额

改革科举制

在全国范围营造了浓厚的读书风气,也促进整个社会文化素质的提高,造就了宋朝科技发达、文化昌盛、人才辈出的文治局面。

(与士大夫共治天下)

反思重文轻武政策——影响

积极

扭转了五代十国时期尚文轻武的风气,杜绝了武将跋扈和兵变政移的情况发生,有利于政权的稳固和社会的安定。

消极

反思重文轻武政策——影响

冗官

政治机构重叠,办事效率低下,官僚开支庞大

冗兵

军队数量过多

军费开支庞大

冗费

国家财政支出过大

积贫

财政入不敷出

积弱

军队战斗力低下

反思重文轻武政策——影响

积极

扭转了五代十国时期尚文轻武的风气,杜绝了武将跋扈和兵变政移的情况发生,有利于政权的稳固和社会的安定。

消极

1.文臣统兵,军队战斗力低下;

2.政治机构重叠,办事效率低下,增加了朝廷财政支出,使人民负担加重。

拓展延伸:北宋政治的特点

分化事权,内外相制

重文轻武,文人治国(核心)

强干弱枝,守内虚外

思维导图

北宋的政治

北宋的建立

宋太祖强化中央集权

重文轻武政策

军事

中央

地方

影响

原因

表现

影响

措施

目的

文臣统兵

注重文教

发展科举

特点

重文轻武

文人治国

强干弱枝

守内虚外

分化事权

内外相制

人教版七年级下册

第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

第6课

北宋的政治

北宋的建立

960年,后周大将赵匡胤(yin)在陈桥驿发动兵变,夺取后周政权,改国号为宋,以开封为都城,史称北宋,赵匡胤就是宋太祖。

北宋统一中原和南方

宋太祖和他的后继者(宋太宗赵光义)按照先南后北的统一方针,结束了中原和南方的分裂割据局面。(没有统一全国)

北宋的政治——宋太祖强化中央集权

北宋建立初期,宋太祖问宰相赵普,导致唐末以来政权更替频繁,战乱不息的原因。普曰:“此非他故,方镇太重,君弱臣强而已矣。今欲治之,唯稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”

1.赵普认为唐末以来政权更替频繁的主要原因是什么?

2.赵普提出了怎样的解决方案?

地方节度使权力过大,中央和地方力量对比失衡

削弱地方权力,收回财权和兵权

军事——收兵权

目的 措施 影响

军事 消除武将专权的积弊 1.解除禁军将领兵权

(杯酒释兵权)

2.控制对军队的调动,使禁军将领有握兵之重而无发兵之权

3.经常调换军队将领,定期换防,割断将领与士兵和地方的联系 加强了对军队的控制

削弱了军队的战斗力

中央——分相权

宰相

目的 措施 影响

中央 防止宰相权力过大 1.设若干副宰相

2.设多重机构 加强了皇权

造成中央机构臃肿

地方——夺臣权

目的 措施 影响

地方 加强对地方的控制 1.文臣任地方长官,三年一换

2.设通判(监督),分知州权力

3.取消节度使收税权,在地方设转运使,把地方财赋收归中央 加强了中央集权

造成地方机构臃肿

宋太祖强化中央集权

目的 措施 影响

军事 消除武将专权的积弊 解除禁军将领兵权

控制军队的调动

将领定期换防 加强了对军队的控制

削弱了军队的战斗力

中央 防止宰相权力过大 设若干副宰相

分割宰相权力 加强了皇权

造成中央机构臃肿

地方 加强对地方的控制 文臣任地方长官

设通判(监督)分权力

取消节度使税收权

设转运使收地方财权 加强了中央集权

造成地方机构臃肿

中央集权强化到前所未有的程度,皇权大大加强

北宋的国策——重文轻武

雪暗凋旗画,风多杂鼓声。

宁为百夫长,胜作一书生。

——杨炯《从军行》

万般皆下品,惟有读书高。

满朝朱紫贵,尽是读书人。

——汪洙《神童诗》

富家不用买良田,书中自有千钟粟。

安居不用架高楼,书中自有黄金屋。

出门莫恨无人随,书中车马多如簇。

娶妻莫恨无良媒,书中自有颜如玉。

男儿欲遂平生志,五经勤向窗前读。

——宋真宗《劝学篇》

北宋的国策——重文轻武

宋太祖

宋太宗

防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现

重用文臣掌握军政大权

抑制武将、提升文官地位

文臣统兵、武将受限(其一)

北宋的国策——重文轻武

注重发展文教事业,改革和发展科举制(其二)

宋太祖时进士科最多一次是31人,诸科最多是96人;到太宗时的977年,进士109人,诸科200人,又赐进士180多人,总录500多人。真宗时继续增加,如在1000年录取进士409人,诸科更高达1129人。

大幅增加科举取士名额

改革科举制

在全国范围营造了浓厚的读书风气,也促进整个社会文化素质的提高,造就了宋朝科技发达、文化昌盛、人才辈出的文治局面。

(与士大夫共治天下)

反思重文轻武政策——影响

积极

扭转了五代十国时期尚文轻武的风气,杜绝了武将跋扈和兵变政移的情况发生,有利于政权的稳固和社会的安定。

消极

反思重文轻武政策——影响

冗官

政治机构重叠,办事效率低下,官僚开支庞大

冗兵

军队数量过多

军费开支庞大

冗费

国家财政支出过大

积贫

财政入不敷出

积弱

军队战斗力低下

反思重文轻武政策——影响

积极

扭转了五代十国时期尚文轻武的风气,杜绝了武将跋扈和兵变政移的情况发生,有利于政权的稳固和社会的安定。

消极

1.文臣统兵,军队战斗力低下;

2.政治机构重叠,办事效率低下,增加了朝廷财政支出,使人民负担加重。

拓展延伸:北宋政治的特点

分化事权,内外相制

重文轻武,文人治国(核心)

强干弱枝,守内虚外

思维导图

北宋的政治

北宋的建立

宋太祖强化中央集权

重文轻武政策

军事

中央

地方

影响

原因

表现

影响

措施

目的

文臣统兵

注重文教

发展科举

特点

重文轻武

文人治国

强干弱枝

守内虚外

分化事权

内外相制

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源