苏教版语文必修三 《烛之武退秦师》课件 (共49张PPT)

文档属性

| 名称 | 苏教版语文必修三 《烛之武退秦师》课件 (共49张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 5.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-02-27 20:26:33 | ||

图片预览

文档简介

(共49张PPT)

烛之武退秦师

——《左传》

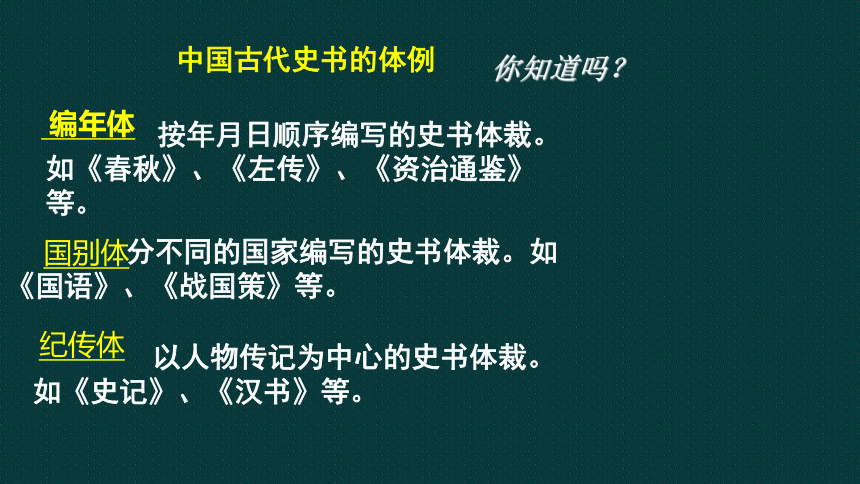

按年月日顺序编写的史书体裁。如《春秋》、《左传》、《资治通鉴》等。

分不同的国家编写的史书体裁。如《国语》、《战国策》等。

以人物传记为中心的史书体裁。如《史记》、《汉书》等。

编年体

国别体

纪传体

你知道吗?

中国古代史书的体例

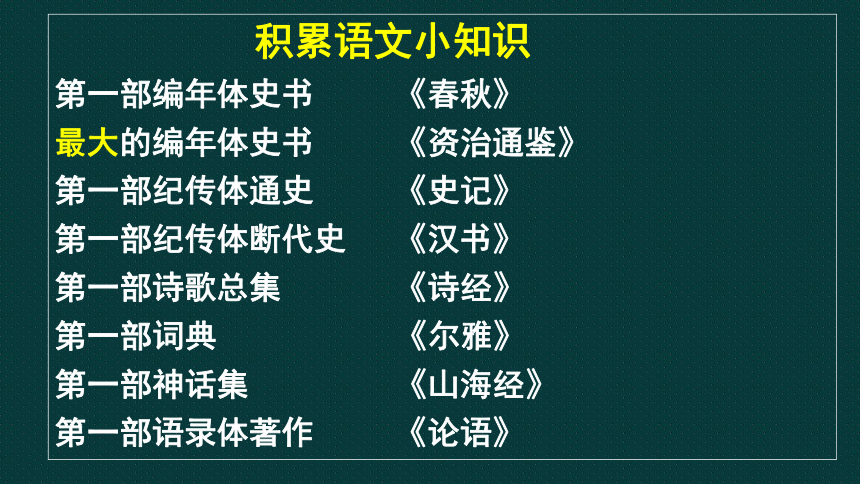

积累语文小知识

第一部编年体史书 《春秋》

最大的编年体史书 《资治通鉴》

第一部纪传体通史 《史记》

第一部纪传体断代史 《汉书》

第一部诗歌总集 《诗经》

第一部词典 《尔雅》

第一部神话集 《山海经》

第一部语录体著作 《论语》

《左传》简介

《左传》是我国第一部叙事详细的编年体历史著作,相传为鲁国史官左丘明所作。因为《左传》和《公羊传》、《谷梁传》都是为解说《春秋》而作,所以它们又被称为“春秋三传”。《左传》是《春秋左氏传》的简称,又名《左氏春秋》。

《左传》主要记载了东周前期240多年各国的政治、经济、军事、外交和文化方面的一些事件。

《左传》善于描写战争和记述外交辞令,记事条理清楚,详略得当;写人简洁生动,人物形象栩栩如生,是历代散文的典范。

*

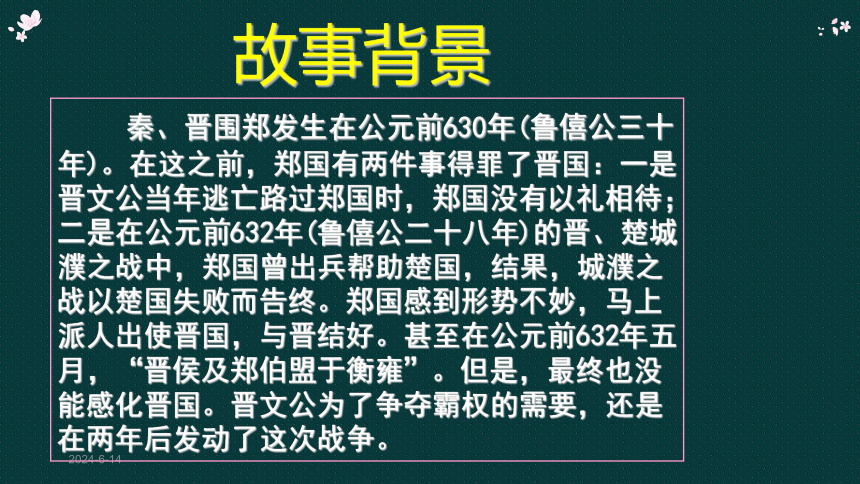

秦、晋围郑发生在公元前630年(鲁僖公三十年)。在这之前,郑国有两件事得罪了晋国:一是晋文公当年逃亡路过郑国时,郑国没有以礼相待;二是在公元前632年(鲁僖公二十八年)的晋、楚城濮之战中,郑国曾出兵帮助楚国,结果,城濮之战以楚国失败而告终。郑国感到形势不妙,马上派人出使晋国,与晋结好。甚至在公元前632年五月,“晋侯及郑伯盟于衡雍”。但是,最终也没能感化晋国。晋文公为了争夺霸权的需要,还是在两年后发动了这次战争。

故事背景

*

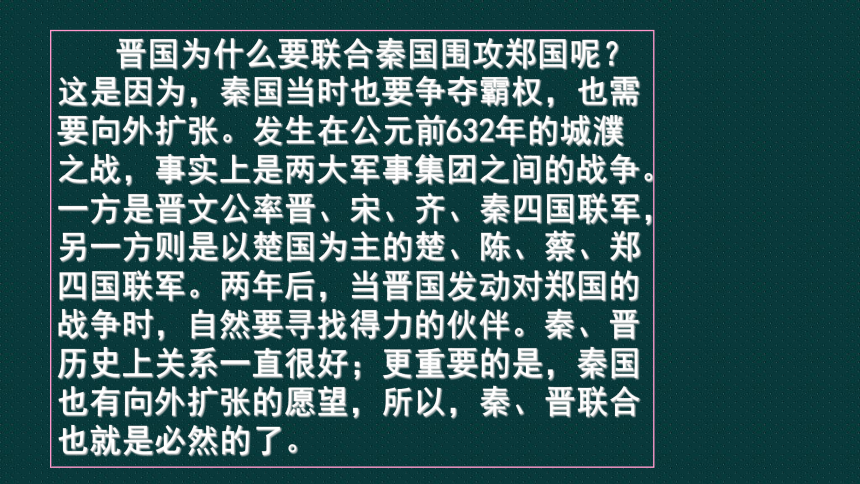

晋国为什么要联合秦国围攻郑国呢?这是因为,秦国当时也要争夺霸权,也需要向外扩张。发生在公元前632年的城濮之战,事实上是两大军事集团之间的战争。一方是晋文公率晋、宋、齐、秦四国联军,另一方则是以楚国为主的楚、陈、蔡、郑四国联军。两年后,当晋国发动对郑国的战争时,自然要寻找得力的伙伴。秦、晋历史上关系一直很好;更重要的是,秦国也有向外扩张的愿望,所以,秦、晋联合也就是必然的了。

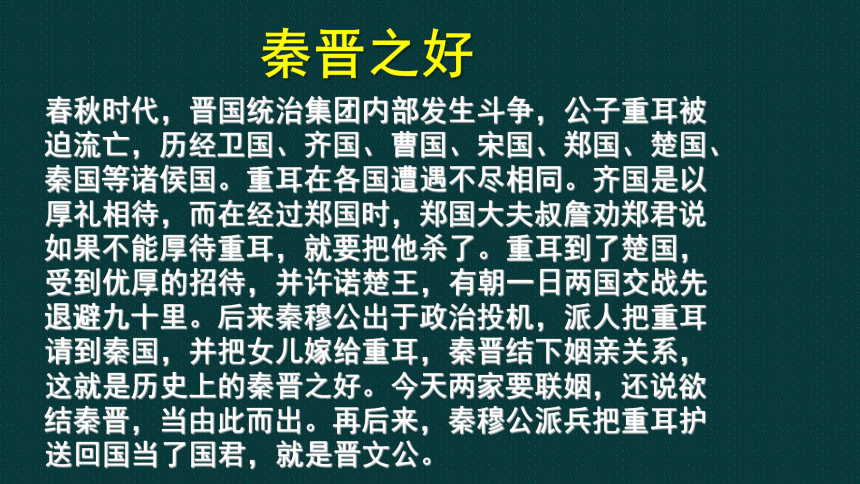

春秋时代,晋国统治集团内部发生斗争,公子重耳被迫流亡,历经卫国、齐国、曹国、宋国、郑国、楚国、秦国等诸侯国。重耳在各国遭遇不尽相同。齐国是以厚礼相待,而在经过郑国时,郑国大夫叔詹劝郑君说如果不能厚待重耳,就要把他杀了。重耳到了楚国,受到优厚的招待,并许诺楚王,有朝一日两国交战先退避九十里。后来秦穆公出于政治投机,派人把重耳请到秦国,并把女儿嫁给重耳,秦晋结下姻亲关系,这就是历史上的秦晋之好。今天两家要联姻,还说欲结秦晋,当由此而出。再后来,秦穆公派兵把重耳护送回国当了国君,就是晋文公。

秦晋之好

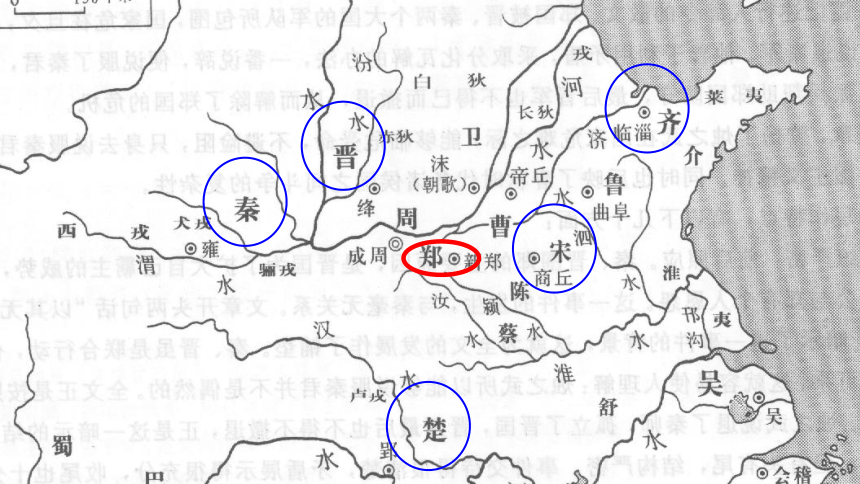

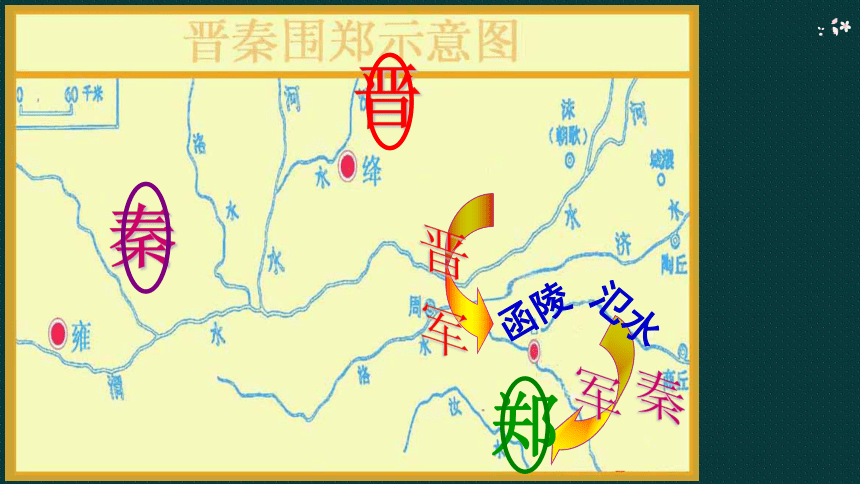

郑

新郑

函陵

氾水

秦

晋

晋 军

秦 军

字词注音(导学案)

氾南:fán

佚之狐:yì ?

夜缒而出:zhuì??

共其乏困:gōng

阙秦:jué

秦伯说:yuè

逢孙:páng

朝济而夕设版焉:zhāo

杞子:qǐ

第一节

晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。晋军函陵,秦军氾南。

晋文公和秦穆公联合围攻郑国,因为郑国曾对晋文公无礼,并且从属于晋国的同时又从属于楚国。晋军驻扎在函陵,秦军驻扎在氾水的南面。

貮有背叛的意思

第二节

佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。”公从之。辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉!”许之。

译文:郑国大夫对郑伯说:“郑国处于危险之中,如果能派烛之武去见秦伯,一定能说服他们撤军。”郑伯同意了。烛之武推辞说:“我年轻时,尚且不如别人;现在老了,不能干什么了。”郑文公说:“我早先没有重用您,现在危急之中求您,这是我的过错。然而郑国灭亡了,对您也不利啊!”烛之武就答应了。?

积累两个知识点

焉

通假字

①积土成山,风雨兴焉 (《劝学》)

②五人者,盖当蓼洲周公之被逮,激于义而死焉者也 (《五人》)

1.相当于“于之”、“于此”、“于彼”。

焉(一)用作兼词。

①且焉置土石 (《愚公》)

②焉有仁人在位,罔(罔:陷害)民而可为也(《齐桓》)

2.相当于“于何”。译为“在哪里”“从哪里”等。

①犹且从师而问焉 (《师说》)

②去今之墓而葬焉,其为时止十有一月耳

(《五人》)

1.用在动词之后,做第三人称,相当于“之”,译作“他”或“它”。

(二)用作代词。

①未知生,焉知死 (《论语》)

②割鸡焉用牛刀 (《论语》)

2.用在动词前,表询问或反问,可译做“哪里”“怎么”。

①至丹以荆卿为计,始速祸焉(《六国》)

②一羽之不举,为不用力焉 (《齐桓》)

1.句末语气词,有时用于反诘语气,可译为“呢”“了”“啊”。

(三)语气词。

①或师焉,或否焉,小学而大遗 (《师说》)

②少焉,月出于东山之上 (《赤壁》)

2.作句中语气词,表示停顿,相当于“也”。

通假字的四种类型(基本规律)

1.声、韵母都相同:系向牛头充碳直

“直”同“值”

2.声母相同:唯是风马牛不相及也

“风”同“放”

3.韵母相同:风吹草低见牛羊

“见”同“现”

4.形近通假:学而时习之,不亦说乎

“说”同“悦”

“通”与“同”区别

“通”

表示通假字,是指“写错或印错的字”通“作者本来要写的字”。

“同”

一是表示古今字,即“文中的古体字”等同于“现代汉语中的某字”。

二是表示异体字。即同音同义不同形的字。

例:在现在课本中出现的“a本来写作b”,则a为通假字。

通假字与假借字的区别

有人常把通假字与六书中的“假借字”相混。严格来说,通假字是指本有其字的替代,例如本来已有“慧”字,但却以“惠”字临时替代。而六书的的假借字则是本无其字,因为要创制新字较麻烦或为免使字数大量增加,而采用同音或近音字表达那种意思,例如“自”字本义是鼻子,因同音关系,借来表示“自己”之意,这是六书中的假借。

即使在古人的训诂(古人把用通俗的话去解释词义叫训,把用当代的话去解释古语或用较通行的话去解释方言叫诂。后用以泛指解释古书中的字、词、句的意义。诂(gǔ)。)解说中,也有时会把两个名称相混。读者应按其上文下理,或按文字学知识,小心判别。但有一点值得注意的就是假借字本质上不属于错字或别字,属于正常的文言现象。

六书,首见于《周礼》,清代以后一般指象形、指事、会意、形声、转注、假借,汉代学者把汉字的构成和使用方式归纳成六种类型,总称六书。普遍采取的是许慎的名称、班固的次序。 六书是后来的人对汉字进行分析而归纳出来的系统,也是最早的关于汉字构造的系统理论。当有了六书系统以后,人们再造新字时,都以该系统为依据。

通 假 字

无能为也已

共其乏困

秦伯说,与郑人盟

失其所与,不知

何厌之有

通 假 字

无能为也已(矣)

共其乏困(供)

秦伯说,与郑人盟(悦)

失其所与,不知(智)

何厌之有(餍)

朗读第一节第二节

自学第三节,圈出重点字词

夜缒而出。见秦伯曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。且君尝为晋君赐矣;许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。”秦伯说,与郑人盟,使杞子、逢孙、扬孙戍之,乃还。?

夜缒而出。见秦伯曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。

译文:夜晚(有人)用绳子(将烛之武)从城上放下去,去见秦伯,烛之武说:“秦、晋两国围攻郑国,郑国已经知道要灭亡了。如果灭掉郑国对您有好处,怎敢拿这件事情来麻烦您。越过别的国家把远地作为(秦国的)边邑,您知道这是困难的,(您)为什么要灭掉郑国而给邻国增加土地呢?邻国的国力雄厚了,您的国力也就相对削弱了。如果您放弃围攻郑国而把它当做东方道路上接待过客的主人,出使的人来来往往,(郑国可以随时)供给他们缺少的东西,对您也没有什么害处。

译文:而且您曾经给予晋惠公恩惠,晋惠公曾经答应给您焦、瑕二座城池。(然而,)他早上渡过黄河回国,晚上就修筑防御工事,这是您知道的。晋国,何时才能满足呢?(现在它)已经在东边使郑国成为它的边境,又想往西扩大边界。如果不侵损秦国,将从哪里得到它所贪求的土地呢?削弱秦国对晋国有利,希望您考虑这件事!”秦伯很高兴,就与郑国签订了盟约。派杞子、逢孙、杨孙守卫郑国,于是秦国就撤军了。?

第四节

子犯请击之。公曰:“不可。微夫人之力不及此。因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。吾其还也。”亦去之。?

译文:子犯请求袭击秦军。晋文公说:“不行!假如没有那人的力量,我是不会到这个地步的。依靠别人的力量而又反过来损害他,这是不仁义的;失掉自己的同盟国,这是不明智的;用混乱相攻取代联合一致,这是不勇武的。我们还是回去吧!”晋军也就撤离了郑国。

积累几个知识点

微

古今异义

词类活用

特殊句式

词类活用

特殊句式

微

1、隐蔽 不显露: 微行入古寺《左忠毅公逸事》

2、副词,偷偷地,暗暗地 :

微察公子,公子颜色愈和 《魏公子列传》

3、微妙,含蓄 :其文约,其词微 《屈原列传》

4、副词,略微 :但微颔之《卖油翁》

5、低微,卑贱 :高祖起细微 《高祖本纪》

6、要没有:微斯人,吾谁与归。——宋·范仲淹《岳阳楼记》

古 今 异 义(古/今)

以为东道主

行李之往来

微夫人之力

古今异义(古/今)

以为东道主(东方道路上的主人/泛指主人)

行李之往来(出使的人/外出的人携带的随身 物品)

微夫人之力(那个人/尊称一般人的妻子)

用作动词

2.且贰于楚 (数词作动词,从属二主

1.晋军函陵,秦军氾南 (名词作动词,驻军、驻扎)

3.秦伯说,与郑人盟 (名词作动词,结盟)

4.邻之厚,君之薄也(形容词作动词,变得雄厚,变得弱小)

词类活用现象

1.既东封郑,又欲肆其西封

(在东边)

2.夜缒而出 (在晚上,当晚)

名词→状语

词类活用现象

且君尝为晋君赐矣

(恩惠、好处)

动词→名词

词类活用现象

形容词→名词

1.臣之壮也(壮年)

2.越国以鄙远(远方,边远的地方)

3.共其乏困(缺少的东西)

词类活用现象

1.既东封郑,又欲肆其西封 名词的使动用法,使…成为边境

使动用法

2.若亡郑而有益于君 动词使动用法,使…灭亡

3.阙秦以利晋 动词使动用法,使…侵损、消减

意动用法

越国以鄙远 (名词的意动用法,以…为边邑)

特殊句式

( )辞曰:“臣之壮也”

( )许君焦、瑕夜缒而出

敢以( )烦执事

晋军( )函陵,秦军( )氾南

省略句

何厌之有

宾语前置

特殊句式

(有何厌——“之”是宾语前置的标志之一,加重语气,不翻译。)

亡郑而有益于君(亡郑而于君有益──介词结构“于君”做后置状语)

状语后置

以其无礼于晋(以其于晋无礼——介词结构“于晋”做后置状语)

且贰于楚也(且于楚贰也——介词结构“于楚”后置做动词“贰”状语)

佚之狐言于郑伯(佚之狐于郑伯言)

特殊句式

秦晋围郑

临危受命

说退秦师

晋师撤退

文 章 结 构

三点理由

烛之武说服秦君的三点理由:

一、越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。

二、若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。

三、夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。

亡郑

无利,有小害

舍郑

无害,有小利

亡郑

将有大害

(表面)

(深入)

点拨:烛之武为了说服秦穆公退师,采取了高超的攻心战术,大体说来分为五步:

第一步:欲扬先抑,以退为进(郑既知亡矣)。

第二步:阐明利害,动摇秦君(邻之厚,君之薄也)。

第三步:替秦着想,以利相诱(君亦无所害)。

第四步:引史为例,挑拨秦晋(君之所知也)。

第五步:推测未来,劝秦谨慎(唯君图之)。

这段说辞,只有125字,表现出烛之武高明的心理战术和精彩的外交辞令。他看准了秦晋联合攻郑各有所图,而若取郑则客观上只会对晋有利,而对秦不仅无利,还会招祸。若秦穆公明白了这一层,就很可能反过来弃晋帮郑,烛之武抓住了秦穆公这一心理、晓之以利害,终于打动了对方。而烛之武的说辞更妙之处在于他心里处处为郑着想,但口口声声说的是为秦,这就容易被秦伯接受。整段说辞,分析利害,委婉曲折、面面俱到、步步深入、层层紧逼,句句打动对方,显示出极强的说服力。

这说明作者在描写人物语言方面,尤其是在描写外交辞令方面达到了很高的水平。

烛之武退秦师

——《左传》

按年月日顺序编写的史书体裁。如《春秋》、《左传》、《资治通鉴》等。

分不同的国家编写的史书体裁。如《国语》、《战国策》等。

以人物传记为中心的史书体裁。如《史记》、《汉书》等。

编年体

国别体

纪传体

你知道吗?

中国古代史书的体例

积累语文小知识

第一部编年体史书 《春秋》

最大的编年体史书 《资治通鉴》

第一部纪传体通史 《史记》

第一部纪传体断代史 《汉书》

第一部诗歌总集 《诗经》

第一部词典 《尔雅》

第一部神话集 《山海经》

第一部语录体著作 《论语》

《左传》简介

《左传》是我国第一部叙事详细的编年体历史著作,相传为鲁国史官左丘明所作。因为《左传》和《公羊传》、《谷梁传》都是为解说《春秋》而作,所以它们又被称为“春秋三传”。《左传》是《春秋左氏传》的简称,又名《左氏春秋》。

《左传》主要记载了东周前期240多年各国的政治、经济、军事、外交和文化方面的一些事件。

《左传》善于描写战争和记述外交辞令,记事条理清楚,详略得当;写人简洁生动,人物形象栩栩如生,是历代散文的典范。

*

秦、晋围郑发生在公元前630年(鲁僖公三十年)。在这之前,郑国有两件事得罪了晋国:一是晋文公当年逃亡路过郑国时,郑国没有以礼相待;二是在公元前632年(鲁僖公二十八年)的晋、楚城濮之战中,郑国曾出兵帮助楚国,结果,城濮之战以楚国失败而告终。郑国感到形势不妙,马上派人出使晋国,与晋结好。甚至在公元前632年五月,“晋侯及郑伯盟于衡雍”。但是,最终也没能感化晋国。晋文公为了争夺霸权的需要,还是在两年后发动了这次战争。

故事背景

*

晋国为什么要联合秦国围攻郑国呢?这是因为,秦国当时也要争夺霸权,也需要向外扩张。发生在公元前632年的城濮之战,事实上是两大军事集团之间的战争。一方是晋文公率晋、宋、齐、秦四国联军,另一方则是以楚国为主的楚、陈、蔡、郑四国联军。两年后,当晋国发动对郑国的战争时,自然要寻找得力的伙伴。秦、晋历史上关系一直很好;更重要的是,秦国也有向外扩张的愿望,所以,秦、晋联合也就是必然的了。

春秋时代,晋国统治集团内部发生斗争,公子重耳被迫流亡,历经卫国、齐国、曹国、宋国、郑国、楚国、秦国等诸侯国。重耳在各国遭遇不尽相同。齐国是以厚礼相待,而在经过郑国时,郑国大夫叔詹劝郑君说如果不能厚待重耳,就要把他杀了。重耳到了楚国,受到优厚的招待,并许诺楚王,有朝一日两国交战先退避九十里。后来秦穆公出于政治投机,派人把重耳请到秦国,并把女儿嫁给重耳,秦晋结下姻亲关系,这就是历史上的秦晋之好。今天两家要联姻,还说欲结秦晋,当由此而出。再后来,秦穆公派兵把重耳护送回国当了国君,就是晋文公。

秦晋之好

郑

新郑

函陵

氾水

秦

晋

晋 军

秦 军

字词注音(导学案)

氾南:fán

佚之狐:yì ?

夜缒而出:zhuì??

共其乏困:gōng

阙秦:jué

秦伯说:yuè

逢孙:páng

朝济而夕设版焉:zhāo

杞子:qǐ

第一节

晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。晋军函陵,秦军氾南。

晋文公和秦穆公联合围攻郑国,因为郑国曾对晋文公无礼,并且从属于晋国的同时又从属于楚国。晋军驻扎在函陵,秦军驻扎在氾水的南面。

貮有背叛的意思

第二节

佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。”公从之。辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉!”许之。

译文:郑国大夫对郑伯说:“郑国处于危险之中,如果能派烛之武去见秦伯,一定能说服他们撤军。”郑伯同意了。烛之武推辞说:“我年轻时,尚且不如别人;现在老了,不能干什么了。”郑文公说:“我早先没有重用您,现在危急之中求您,这是我的过错。然而郑国灭亡了,对您也不利啊!”烛之武就答应了。?

积累两个知识点

焉

通假字

①积土成山,风雨兴焉 (《劝学》)

②五人者,盖当蓼洲周公之被逮,激于义而死焉者也 (《五人》)

1.相当于“于之”、“于此”、“于彼”。

焉(一)用作兼词。

①且焉置土石 (《愚公》)

②焉有仁人在位,罔(罔:陷害)民而可为也(《齐桓》)

2.相当于“于何”。译为“在哪里”“从哪里”等。

①犹且从师而问焉 (《师说》)

②去今之墓而葬焉,其为时止十有一月耳

(《五人》)

1.用在动词之后,做第三人称,相当于“之”,译作“他”或“它”。

(二)用作代词。

①未知生,焉知死 (《论语》)

②割鸡焉用牛刀 (《论语》)

2.用在动词前,表询问或反问,可译做“哪里”“怎么”。

①至丹以荆卿为计,始速祸焉(《六国》)

②一羽之不举,为不用力焉 (《齐桓》)

1.句末语气词,有时用于反诘语气,可译为“呢”“了”“啊”。

(三)语气词。

①或师焉,或否焉,小学而大遗 (《师说》)

②少焉,月出于东山之上 (《赤壁》)

2.作句中语气词,表示停顿,相当于“也”。

通假字的四种类型(基本规律)

1.声、韵母都相同:系向牛头充碳直

“直”同“值”

2.声母相同:唯是风马牛不相及也

“风”同“放”

3.韵母相同:风吹草低见牛羊

“见”同“现”

4.形近通假:学而时习之,不亦说乎

“说”同“悦”

“通”与“同”区别

“通”

表示通假字,是指“写错或印错的字”通“作者本来要写的字”。

“同”

一是表示古今字,即“文中的古体字”等同于“现代汉语中的某字”。

二是表示异体字。即同音同义不同形的字。

例:在现在课本中出现的“a本来写作b”,则a为通假字。

通假字与假借字的区别

有人常把通假字与六书中的“假借字”相混。严格来说,通假字是指本有其字的替代,例如本来已有“慧”字,但却以“惠”字临时替代。而六书的的假借字则是本无其字,因为要创制新字较麻烦或为免使字数大量增加,而采用同音或近音字表达那种意思,例如“自”字本义是鼻子,因同音关系,借来表示“自己”之意,这是六书中的假借。

即使在古人的训诂(古人把用通俗的话去解释词义叫训,把用当代的话去解释古语或用较通行的话去解释方言叫诂。后用以泛指解释古书中的字、词、句的意义。诂(gǔ)。)解说中,也有时会把两个名称相混。读者应按其上文下理,或按文字学知识,小心判别。但有一点值得注意的就是假借字本质上不属于错字或别字,属于正常的文言现象。

六书,首见于《周礼》,清代以后一般指象形、指事、会意、形声、转注、假借,汉代学者把汉字的构成和使用方式归纳成六种类型,总称六书。普遍采取的是许慎的名称、班固的次序。 六书是后来的人对汉字进行分析而归纳出来的系统,也是最早的关于汉字构造的系统理论。当有了六书系统以后,人们再造新字时,都以该系统为依据。

通 假 字

无能为也已

共其乏困

秦伯说,与郑人盟

失其所与,不知

何厌之有

通 假 字

无能为也已(矣)

共其乏困(供)

秦伯说,与郑人盟(悦)

失其所与,不知(智)

何厌之有(餍)

朗读第一节第二节

自学第三节,圈出重点字词

夜缒而出。见秦伯曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。且君尝为晋君赐矣;许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。”秦伯说,与郑人盟,使杞子、逢孙、扬孙戍之,乃还。?

夜缒而出。见秦伯曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。

译文:夜晚(有人)用绳子(将烛之武)从城上放下去,去见秦伯,烛之武说:“秦、晋两国围攻郑国,郑国已经知道要灭亡了。如果灭掉郑国对您有好处,怎敢拿这件事情来麻烦您。越过别的国家把远地作为(秦国的)边邑,您知道这是困难的,(您)为什么要灭掉郑国而给邻国增加土地呢?邻国的国力雄厚了,您的国力也就相对削弱了。如果您放弃围攻郑国而把它当做东方道路上接待过客的主人,出使的人来来往往,(郑国可以随时)供给他们缺少的东西,对您也没有什么害处。

译文:而且您曾经给予晋惠公恩惠,晋惠公曾经答应给您焦、瑕二座城池。(然而,)他早上渡过黄河回国,晚上就修筑防御工事,这是您知道的。晋国,何时才能满足呢?(现在它)已经在东边使郑国成为它的边境,又想往西扩大边界。如果不侵损秦国,将从哪里得到它所贪求的土地呢?削弱秦国对晋国有利,希望您考虑这件事!”秦伯很高兴,就与郑国签订了盟约。派杞子、逢孙、杨孙守卫郑国,于是秦国就撤军了。?

第四节

子犯请击之。公曰:“不可。微夫人之力不及此。因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。吾其还也。”亦去之。?

译文:子犯请求袭击秦军。晋文公说:“不行!假如没有那人的力量,我是不会到这个地步的。依靠别人的力量而又反过来损害他,这是不仁义的;失掉自己的同盟国,这是不明智的;用混乱相攻取代联合一致,这是不勇武的。我们还是回去吧!”晋军也就撤离了郑国。

积累几个知识点

微

古今异义

词类活用

特殊句式

词类活用

特殊句式

微

1、隐蔽 不显露: 微行入古寺《左忠毅公逸事》

2、副词,偷偷地,暗暗地 :

微察公子,公子颜色愈和 《魏公子列传》

3、微妙,含蓄 :其文约,其词微 《屈原列传》

4、副词,略微 :但微颔之《卖油翁》

5、低微,卑贱 :高祖起细微 《高祖本纪》

6、要没有:微斯人,吾谁与归。——宋·范仲淹《岳阳楼记》

古 今 异 义(古/今)

以为东道主

行李之往来

微夫人之力

古今异义(古/今)

以为东道主(东方道路上的主人/泛指主人)

行李之往来(出使的人/外出的人携带的随身 物品)

微夫人之力(那个人/尊称一般人的妻子)

用作动词

2.且贰于楚 (数词作动词,从属二主

1.晋军函陵,秦军氾南 (名词作动词,驻军、驻扎)

3.秦伯说,与郑人盟 (名词作动词,结盟)

4.邻之厚,君之薄也(形容词作动词,变得雄厚,变得弱小)

词类活用现象

1.既东封郑,又欲肆其西封

(在东边)

2.夜缒而出 (在晚上,当晚)

名词→状语

词类活用现象

且君尝为晋君赐矣

(恩惠、好处)

动词→名词

词类活用现象

形容词→名词

1.臣之壮也(壮年)

2.越国以鄙远(远方,边远的地方)

3.共其乏困(缺少的东西)

词类活用现象

1.既东封郑,又欲肆其西封 名词的使动用法,使…成为边境

使动用法

2.若亡郑而有益于君 动词使动用法,使…灭亡

3.阙秦以利晋 动词使动用法,使…侵损、消减

意动用法

越国以鄙远 (名词的意动用法,以…为边邑)

特殊句式

( )辞曰:“臣之壮也”

( )许君焦、瑕夜缒而出

敢以( )烦执事

晋军( )函陵,秦军( )氾南

省略句

何厌之有

宾语前置

特殊句式

(有何厌——“之”是宾语前置的标志之一,加重语气,不翻译。)

亡郑而有益于君(亡郑而于君有益──介词结构“于君”做后置状语)

状语后置

以其无礼于晋(以其于晋无礼——介词结构“于晋”做后置状语)

且贰于楚也(且于楚贰也——介词结构“于楚”后置做动词“贰”状语)

佚之狐言于郑伯(佚之狐于郑伯言)

特殊句式

秦晋围郑

临危受命

说退秦师

晋师撤退

文 章 结 构

三点理由

烛之武说服秦君的三点理由:

一、越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。

二、若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。

三、夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。

亡郑

无利,有小害

舍郑

无害,有小利

亡郑

将有大害

(表面)

(深入)

点拨:烛之武为了说服秦穆公退师,采取了高超的攻心战术,大体说来分为五步:

第一步:欲扬先抑,以退为进(郑既知亡矣)。

第二步:阐明利害,动摇秦君(邻之厚,君之薄也)。

第三步:替秦着想,以利相诱(君亦无所害)。

第四步:引史为例,挑拨秦晋(君之所知也)。

第五步:推测未来,劝秦谨慎(唯君图之)。

这段说辞,只有125字,表现出烛之武高明的心理战术和精彩的外交辞令。他看准了秦晋联合攻郑各有所图,而若取郑则客观上只会对晋有利,而对秦不仅无利,还会招祸。若秦穆公明白了这一层,就很可能反过来弃晋帮郑,烛之武抓住了秦穆公这一心理、晓之以利害,终于打动了对方。而烛之武的说辞更妙之处在于他心里处处为郑着想,但口口声声说的是为秦,这就容易被秦伯接受。整段说辞,分析利害,委婉曲折、面面俱到、步步深入、层层紧逼,句句打动对方,显示出极强的说服力。

这说明作者在描写人物语言方面,尤其是在描写外交辞令方面达到了很高的水平。