第20课《曹刿论战》课件(共55张PPT)

文档属性

| 名称 | 第20课《曹刿论战》课件(共55张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 418.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-02-29 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共56张PPT)

《垓下歌》

“力拔山兮气盖世,时不利兮骓不逝,

骓不逝兮可奈何,虞兮虞兮奈若何?” 这是失败了的英雄项羽的最后的人生悲歌,项羽拥兵40万之众,却被仅有10万兵马的刘邦挫败,落得四面楚歌,乌江自刎的结局,原因是什么?

项羽的残暴和不善用人是他失败的原因之一。 今天我们再来认识一个历史上著名的以少胜多的战例,分析一下克敌制胜的关键是什么?

曹刿论战

教学目标

1、理解文义,试背全文。

2、能准确生动地讲解这个故事。

3、能创造性地评价曹刿和齐桓公。

《左传》是我国第一部叙事详细、完整的编年体史书。原名《左氏春秋》,又称《春秋左氏传》,相传为鲁国史官左丘明所著。具有很高的文学价值,对后世影响很大。

一 、简介《左传》

背景

齐与鲁是春秋时期的邻国,都在今山东省,齐在东北部,鲁在西南部。公元前697年,齐襄公即位,政令无常,他的弟弟公子小白和公子纠分别逃到莒国和鲁国避难。次年齐襄公为公孙无知所杀。第三年春天,齐人杀死公孙无知,公子小白抢先回到齐国夺得君位。稍后,鲁庄公也亲自领兵护送公子纠回国争夺君位,八月鲁与齐师战于乾时,鲁军大败。齐桓公逼鲁庄公杀死公子纠。鲁庄公十年春天,齐借口鲁国曾帮助公子纠争夺齐国君位,再次兴兵攻鲁,两军战于长勺。这就是文章所记叙的齐鲁长勺之战。

曹刿(guì)又何间焉(jiān)肉食者鄙(bǐ)牺牲玉帛(bó)小信未孚(fú) 登轼而望之(shì)吾视其辙乱(zhé)夫战,勇气也(fú)望其旗靡(mǐ)

解题

文中出现了哪些人物?(鲁庄公、曹刿、乡人)

从题目看,主要人物是谁?(曹刿)

文章主要内容是在记叙一次战争的经过吗?从题目中的哪个字可以看出来。(“论”)

文章记叙的是哪一次战争?(长勺之战)

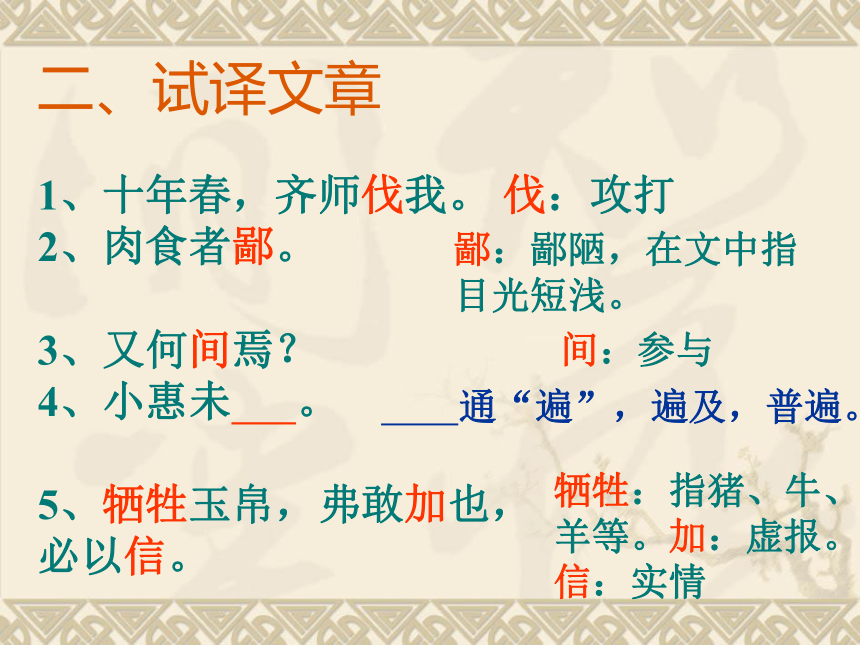

二、试译文章

1、十年春,齐师伐我。

2、肉食者鄙。

3、又何间焉?

4、小惠未 。

5、牺牲玉帛,弗敢加也,

必以信。

伐:攻打

鄙:鄙陋,在文中指

目光短浅。

间:参与

通“遍”,遍及,普遍。

牺牲:指猪、牛、

羊等。加:虚报。

信:实情

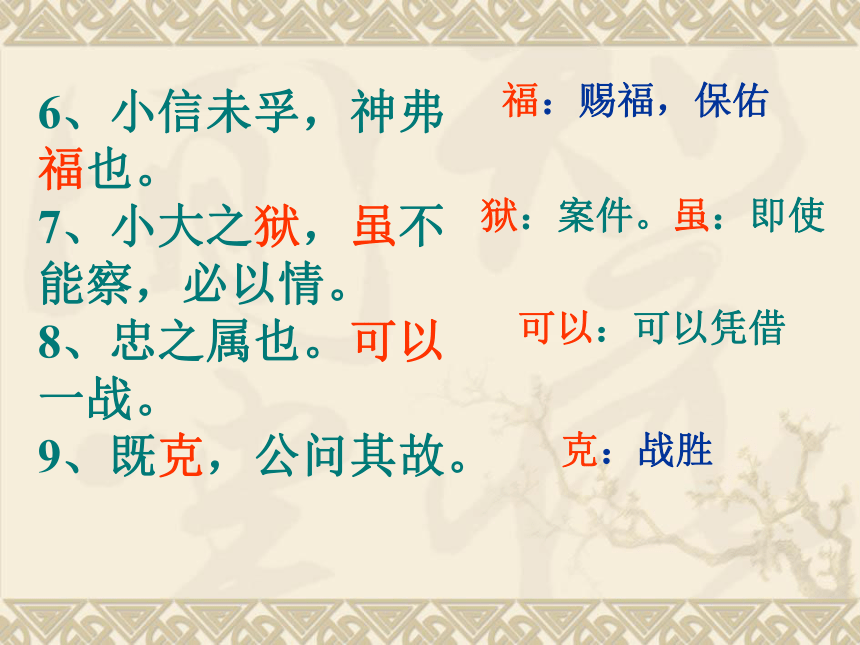

6、小信未孚,神弗

福也。

7、小大之狱,虽不

能察,必以情。

8、忠之属也。可以

一战。

9、既克,公问其故。

福:赐福,保佑

狱:案件。虽:即使

可以:可以凭借

克:战胜

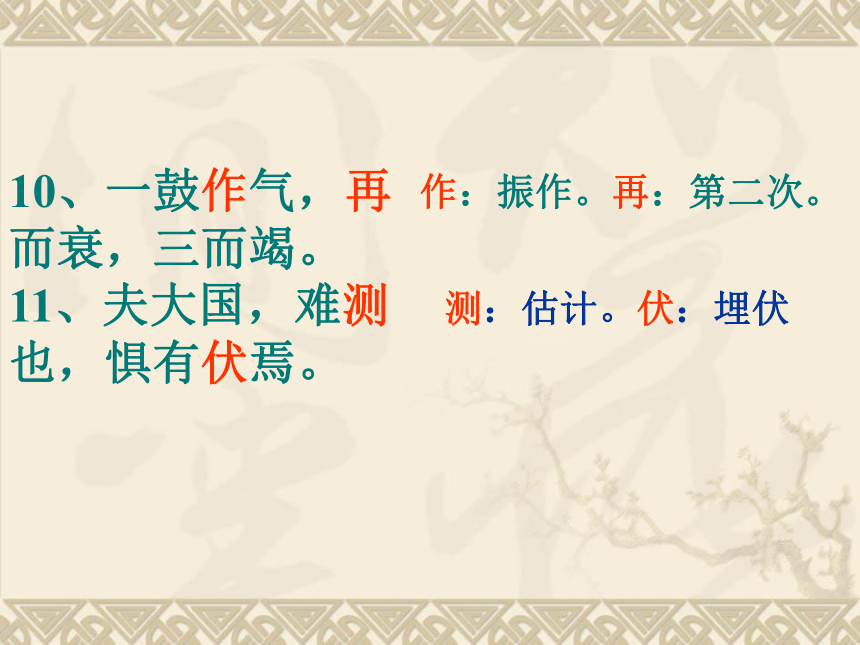

10、一鼓作气,再

而衰,三而竭。

11、夫大国,难测

也,惧有伏焉。

作:振作。再:第二次。

测:估计。伏:埋伏

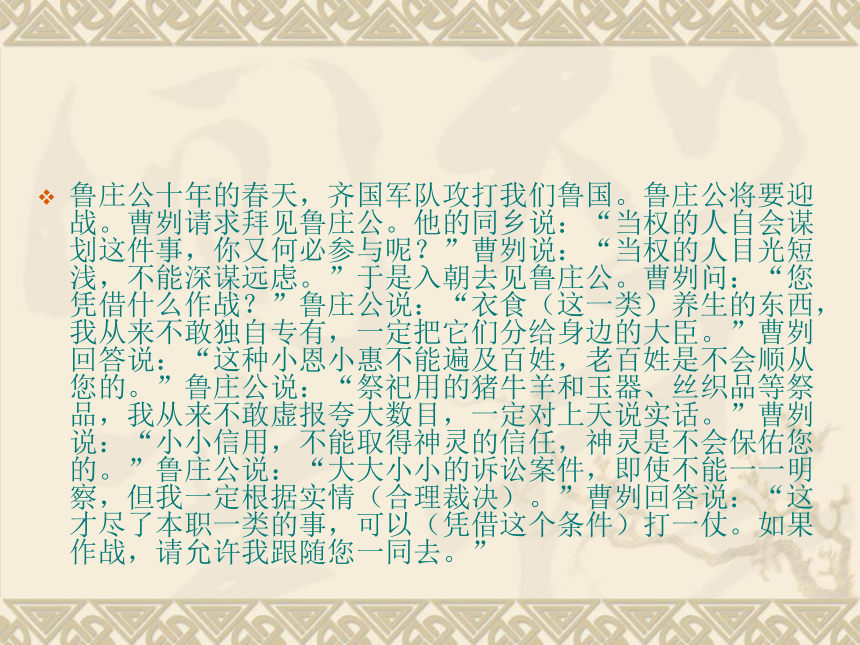

鲁庄公十年的春天,齐国军队攻打我们鲁国。鲁庄公将要迎战。曹刿请求拜见鲁庄公。他的同乡说:“当权的人自会谋划这件事,你又何必参与呢?”曹刿说:“当权的人目光短浅,不能深谋远虑。”于是入朝去见鲁庄公。曹刿问:“您凭借什么作战?”鲁庄公说:“衣食(这一类)养生的东西,我从来不敢独自专有,一定把它们分给身边的大臣。”曹刿回答说:“这种小恩小惠不能遍及百姓,老百姓是不会顺从您的。”鲁庄公说:“祭祀用的猪牛羊和玉器、丝织品等祭品,我从来不敢虚报夸大数目,一定对上天说实话。”曹刿说:“小小信用,不能取得神灵的信任,神灵是不会保佑您的。”鲁庄公说:“大大小小的诉讼案件,即使不能一一明察,但我一定根据实情(合理裁决)。”曹刿回答说:“这才尽了本职一类的事,可以(凭借这个条件)打一仗。如果作战,请允许我跟随您一同去。”

到了那一天,鲁庄公和曹刿同坐一辆战车,在长勺和齐军作战。鲁庄公将要下令击鼓进军。曹刿说:“现在不行。”等到齐军三次击鼓之后。曹刿说:“可以击鼓进军了。”齐军大败。鲁庄公又要下令驾车马追逐齐军。曹刿说:“还不行。”说完就下了战车,察看齐军车轮碾出的痕迹,又登上战车,扶着车前横木远望齐军的队形,这才说:“可以追击了。”于是追击齐军。

打了胜仗后,鲁庄公问他取胜的原因。曹刿回答说:“作战,靠的是士气。第一次击鼓能够振作士兵们的士气。第二次击鼓士兵们的士气就开始低落了,第三次击鼓士兵们的士气就耗尽了。他们的士气已经消失而我军的士气正旺盛,所以才战胜了他们。像齐国这样的大国,他们的情况是难以推测的,怕他们在那里设有伏兵。后来我看到他们的车轮的痕迹混乱了,望见他们的旗帜倒下了,所以下令追击他们。”

复述课文大意

鲁庄公十年春,齐国出兵进攻鲁国。当时,齐强鲁弱。鲁国人曹刿见国难当头,挺身而出,建议鲁庄公要取信于民。鲁庄公听取了他的建议,采取了得民心的一些措施,并在曹刿的协助下选择了利于打仗的地点长勺,有利于攻击的时机——彼竭我盈之时,有利于追击齐军开始的时机——辙乱旗靡之时,结果鲁军大获全胜,鲁庄公问曹刿其中的奥妙,曹刿雄辩地论述了鲁胜齐败的原因。

学习课文第一段

①学生结合注释自己理解文句的意思,并标注出自己不能理解的词句。 ②采用学生自由提问的形式,学生向老师提出自己不理解的字词和句子。 ③依次思考如下: (1)“十年春”指哪一年? 明确:指鲁庄公十年(公元前684年)。

(2)“齐师伐我”的“伐”是什么意思?齐国军队为什么要“伐”鲁国呢?

补充介绍历史背景:齐襄公在国内做了一些坏事,他的弟弟公子小白和公子纠恐怕被连累,离开齐国避祸。公元前685年,齐国发生内乱,国君被杀,住在鲁国的公子纠和住在莒国的公子小白都抢着赶先回国,想做国君。鲁庄公派兵护送公子纠回去,哪知公子小白抢先赶回齐国,做了国君,就是齐桓公。齐桓公起兵迎击。当时齐强鲁弱,鲁军大败,齐桓公胁迫鲁庄公杀了公子纠。从此两国结下深仇大恨。鲁庄公十年的春天,齐再次兴兵攻鲁,、战于长勺。从历史背景得知齐师兴兵完全属于侵略行为,所以“伐”应译为“侵犯”。

(3)曹刿的身分怎样?

讨论明确:从“其乡人曰”句中我们能推知曹刿的身分为普通老百姓,没有官位,属爱国君子吧,“位卑未敢忘国忧”。

(4)“肉食者鄙,未能远谋”中的“远谋”二字是此文的关键,贯穿全文。从曹刿的这句话里可见他具有什么样的品质? 明确:从曹刿的对答中反映曹刿关心国家大事和深谋远虑的品质。

(5)“何以战”是个介宾前置的句子。这三个字唤起下文分析战争的条件,突出了曹刿重视战前的政治准备。鲁庄公认为要作哪几方面的准备呢? 三方面:①“衣食所安,弗敢专也,必以分人”;

②“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信”;

③“小大之狱,虽不能察,必以情”。

(6)对于这三方面的准备,曹刿又是如何评价的?

讨论后明确:对于第一个准备,曹刿的评价是“小惠未偏,民弗从也”;对于第二个准备,曹刿的评价是“小信未孚,神弗福也”;对于第三个准备,曹刿认为“忠之属也,可以一战”。请同学注意:“福”是名词,在这里作动词用,“保佑”的意思;“可以”应译为“可以凭借”,和今义“可以”用法不同。

(7)为什么说“小大之狱,虽不察,必以情”是“可以一战”的主要条件? 明确:因为民心向背是决定战争胜负的主要因素。这就突出表现了曹刿重视人民力量的政治远见。

(8)本段末句“战则请从”,不仅写出了曹刿重视战前的政治准备,而且注意实际作战中的战略战术。文章也以此作为过渡,转入下文写他!临阵参战指挥。

小结

第1段,写的是曹刿请见,论战前准备,显示了曹刿热爱自己国家、深谋远虑的品质以及鲁庄公“勇于纳谏”的胸怀。

反攻的时机选在什么时候?曹刿是怎样帮助庄公选择时机的呢?

明确:在“彼竭我盈”之时。战斗刚开始,不待齐军疲倦,庄公就急于出战(“公将鼓之”;“鼓”,名词作动词,“击鼓”);当鲁军刚获胜,庄公又急于去追击(“公将驰之”),曹刿又阻止了庄公的过急行动。他懂得攻击和追击都必须把握有利的时机,要根据双方的土气和实力的变化作出正确判断。曹刿的两个“可矣”,使得战争出现“齐师败绩”和“遂逐齐师”的大好形势。

小结

第2段叙述的是曹刿指挥作战的情况,作战的过程写得非常简略,突出写了曹刿“谋”的作用,为下文“论战”打下伏笔。曹刿临阵从容,胸有成竹,善于掌握时机,所以才击败敌人,获得战争胜利。

①鲁国获胜后(“既克”),“公问其故”的“故”是什么意思?

明确:缘故,“攻击”的缘故和“追击”的缘故。

②曹刿是如何回答的?

明确:有两层意思:

一层说明为什么要选择“齐人三鼓”(“彼谒”)的时机进行攻击。“夫战,勇气也”(这是个判断句,“也”表示判断),“一鼓作气,再而衰,三而竭”(“再”和“三”后面省略“鼓”),“彼竭我盈,故克之”(敌方的勇气已经消失而我方的勇气正盛,所以我们打败了敌人)。“彼竭我盈”四个字高度概括了进攻时的最佳战机。

一层解释他“下视其辙”、“登拭而望之”,看到敌人“辙乱”“旗靡”才追击的原因是“夫大国,难测也,惧有伏焉”(“夫”,发语词,议论或说明时,用在句子开头,没有实在意义)。可见曹刿考虑问题周到,行动谨慎,观察仔细,善于抓住时机,故而夺取了战争胜利。

政治远见

论战前准备

请见——肉食者鄙 何以战——取信于民

三、分析人物形象

军事才能

从战指挥

齐人三鼓——反击

下视探望——遂逐

通过这篇文章,我们可以看到曹刿算得上是古代的一位军事人才。他具有卓越的军事识见和高超的作战指挥才能。表现在两个方面:

一、他非常重视战前要有可靠的政治准备。他认为,“民从”,得到庶民百姓的拥护、支持,这才是战争取胜的重要保证,“民从”,具备了这个条件,“可以一战”,否则,不可以战。“肉食者鄙,未能远谋”,这些人识见鄙陋,就包括考虑不到这点。

二、他指挥作战谋虑周密,运用正确的战略战术。他深知军队士气在战争中的作用(“夫战,勇气也”),他慎重初战,善于选择有利的时机发起反攻(“彼竭我盈,故克之”),他知彼知己,既不畏强敌,又步步谨慎,终于战胜齐军(“吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之”)。

军事才能

彼竭我盈——敌疲我打

辙乱旗靡——敌退我追

论战胜原因

如何评价曹刿这一人物形象

他是一个深谋远虑的军事家,论战表现出他的勇气,作战“下视其辙”“登轼而望”,充分体现了他审慎和丰富的军事经验。

我眼中的鲁庄公

一、鲁庄公广开言路,使一介草民曹

刿得以参与论战

二、鲁庄公面对曹刿“肉食者鄙”的

批评和“小惠”、“小信”的刺耳意

见,仍能虚怀若谷,唯才是用;

四、鲁庄公不被“齐人三鼓”势头吓懵头

,用人决心坚定,不收回成命,不打退

堂鼓,不干扰能人的作战部署;五赞鲁

庄公善于总结经验,“既克”之后能“问

其故”,向内行请教,学习如何掌握战

争的规律。

三、鲁庄公不高高在上,而是亲临

第一线深入实际,“战于长勺”“与

之乘”,甘当配角,让能人“掌旗”;

四、解析课文

1、“曹刿请见”的原因是什么?

肉食者鄙,未能远谋。

2、表现鲁庄公取信于民的句子是哪句?

小大之狱,虽不能察,必以情

3、“忠之属也”具体指什么?

小大之狱,虽不能察,必以情

4、曹刿分析取胜的原因有两条:

一条是选择有利于进攻的时机,即文中的哪一句?一条是把握有利于追击的时机,又是哪一句?

彼竭我盈。辙乱旗靡。

5、本文的成语是什么?

一鼓作气,再而衰,三而竭。

一鼓作气

找出出自本文的一个成语,说出其意义。

再列举几个出自古代典籍的成语。

明确:一鼓作气、门庭若市、望洋兴叹

六、请试一试:

据斜体字相应的成语: 齐人三鼓——一鼓作气 望其旗靡——所向披靡 惧有伏焉——危机四伏 故克之——克敌制胜?攻无不克 三而竭——殚精竭虑?精疲力竭 观其辙 ——南辕北辙?重蹈覆辙

总结全文

文章思考问题,既赞颂长勺战争舞台上的主角曹刿,也肯定了历来被人们否定为“未能远谋”的鲁庄公。希望同学们提出学习提出自己的独特见解。

像曹刿这样忧国忧民,又具有超凡智慧,历史上不乏其人,你能列举几个并讲一讲他们的故事吗或说出他们的名言?

诸葛亮“受任于败军之际,奉命于危难之间” 顾炎武“天下兴亡,匹夫有责”

3、历史上像长勺之战这样以弱胜强的战例屈指可数,请列举几个。 官渡之战 淝水之战 楚汉战争

文言知识点

通假字

小惠未徧,民弗从也徧:同“遍”,遍及、普遍

古今异义词

1、小大之狱狱:古义:官司、案件 今义:监狱 2、牺牲玉帛牺牲:古义:古代祭祀用的牛、羊、猪等祭品 今义:为正义事业献出自己的生命。 3、齐师伐我伐:古义:讨伐,攻打 今义:砍伐 4、又何间焉间:古义:参与 今义:中间,隔开,不连接,空间,时间 5、肉食者鄙鄙:古义:鄙陋,这里指目光短浅今义:轻视,看不起

6、弗敢加也加:古义:虚夸,以少报多 今义:增加 7、虽不能察虽:古义:即使 今义:虽然 8、再而衰再:古义:第二次 今义:表示事情或行为重复,又一次 9、必以信信:古义:信实、诚实 今义:书信 10、忠之属也忠:古义:尽力做好本分的事 今义:忠诚

词类活用

1、神弗福也福:名词用作动词,赐福 2、一鼓作气鼓:名词用作动词,击鼓(进军) 3.忠之属也:形容词用作名词,尽力做好份内的事

4.公与之乘:名词作动词,乘战车,坐战车

5.下视其辙:名词作状语,下车

6.齐师败绩:名词用作动词,失败

一词多义

1.故:原因,缘故(公问其故) 所以(故逐之) 2.从:听(民弗从) 跟随(战则请从) 3.其:代他的,这里指曹刿(其乡人曰) 他们,指齐军(吾视其辙乱) 4.以:凭借(何以战) 按照(必以信)

5.请:请求(曹刿请见) 请允许我(战则请从) 6.之:助词,的(小大之狱) 代词,代曹刿(公与之乘) 7安:养 (衣食所安) 怎么 (安求其能千里也) 8.加:戴上(既加冠,益慕圣贤之道) 虚夸(牺牲玉帛,弗敢加也)

特殊句式

1、夫战,勇气也判断句 2、再(鼓)而(气)衰,三(鼓)而(气)竭 省略句 3、(曹刿)下视其辙,登轼而望之,曰:“可(驰)矣。”(鲁军)遂逐齐师。 省略句 4、夫大国,难测也,(我)惧(齐军)有伏焉 省略句 5、何以战倒装句:以何战

倒装句

1、宾语前置:

何以战?“何”是介词“以”的宾语,前置。正常语序应为“以何战?”

译文:您凭借什么作战呢?

2、状语后置:

战于长勺。

“于长勺”,介词结构作状语,后置。正常语序应为“于长勺战”。

译文:在长勺交战。

1、省略主语: 对曰:“小惠未徧,民弗从也。”省略了主语“曹刿”。 译文:曹刿回答说:“小恩小惠不能遍及百姓,老百姓是不会听从您的。” 2、省略宾语: 必以分人。省略介词“以”的宾语“之”,“必以之分人。” 译文,一定把它分给别人。 3、省略动词: 一鼓作气,再而衰,三而竭。 “再”、“三”后面省略了动词“鼓”。“一鼓作气,再鼓而衰,三鼓而竭。” 译文:第一次击鼓能够振作士兵们的勇气,第二次击鼓勇气就减弱了,第三次击鼓勇气就消失了。

谢谢

《垓下歌》

“力拔山兮气盖世,时不利兮骓不逝,

骓不逝兮可奈何,虞兮虞兮奈若何?” 这是失败了的英雄项羽的最后的人生悲歌,项羽拥兵40万之众,却被仅有10万兵马的刘邦挫败,落得四面楚歌,乌江自刎的结局,原因是什么?

项羽的残暴和不善用人是他失败的原因之一。 今天我们再来认识一个历史上著名的以少胜多的战例,分析一下克敌制胜的关键是什么?

曹刿论战

教学目标

1、理解文义,试背全文。

2、能准确生动地讲解这个故事。

3、能创造性地评价曹刿和齐桓公。

《左传》是我国第一部叙事详细、完整的编年体史书。原名《左氏春秋》,又称《春秋左氏传》,相传为鲁国史官左丘明所著。具有很高的文学价值,对后世影响很大。

一 、简介《左传》

背景

齐与鲁是春秋时期的邻国,都在今山东省,齐在东北部,鲁在西南部。公元前697年,齐襄公即位,政令无常,他的弟弟公子小白和公子纠分别逃到莒国和鲁国避难。次年齐襄公为公孙无知所杀。第三年春天,齐人杀死公孙无知,公子小白抢先回到齐国夺得君位。稍后,鲁庄公也亲自领兵护送公子纠回国争夺君位,八月鲁与齐师战于乾时,鲁军大败。齐桓公逼鲁庄公杀死公子纠。鲁庄公十年春天,齐借口鲁国曾帮助公子纠争夺齐国君位,再次兴兵攻鲁,两军战于长勺。这就是文章所记叙的齐鲁长勺之战。

曹刿(guì)又何间焉(jiān)肉食者鄙(bǐ)牺牲玉帛(bó)小信未孚(fú) 登轼而望之(shì)吾视其辙乱(zhé)夫战,勇气也(fú)望其旗靡(mǐ)

解题

文中出现了哪些人物?(鲁庄公、曹刿、乡人)

从题目看,主要人物是谁?(曹刿)

文章主要内容是在记叙一次战争的经过吗?从题目中的哪个字可以看出来。(“论”)

文章记叙的是哪一次战争?(长勺之战)

二、试译文章

1、十年春,齐师伐我。

2、肉食者鄙。

3、又何间焉?

4、小惠未 。

5、牺牲玉帛,弗敢加也,

必以信。

伐:攻打

鄙:鄙陋,在文中指

目光短浅。

间:参与

通“遍”,遍及,普遍。

牺牲:指猪、牛、

羊等。加:虚报。

信:实情

6、小信未孚,神弗

福也。

7、小大之狱,虽不

能察,必以情。

8、忠之属也。可以

一战。

9、既克,公问其故。

福:赐福,保佑

狱:案件。虽:即使

可以:可以凭借

克:战胜

10、一鼓作气,再

而衰,三而竭。

11、夫大国,难测

也,惧有伏焉。

作:振作。再:第二次。

测:估计。伏:埋伏

鲁庄公十年的春天,齐国军队攻打我们鲁国。鲁庄公将要迎战。曹刿请求拜见鲁庄公。他的同乡说:“当权的人自会谋划这件事,你又何必参与呢?”曹刿说:“当权的人目光短浅,不能深谋远虑。”于是入朝去见鲁庄公。曹刿问:“您凭借什么作战?”鲁庄公说:“衣食(这一类)养生的东西,我从来不敢独自专有,一定把它们分给身边的大臣。”曹刿回答说:“这种小恩小惠不能遍及百姓,老百姓是不会顺从您的。”鲁庄公说:“祭祀用的猪牛羊和玉器、丝织品等祭品,我从来不敢虚报夸大数目,一定对上天说实话。”曹刿说:“小小信用,不能取得神灵的信任,神灵是不会保佑您的。”鲁庄公说:“大大小小的诉讼案件,即使不能一一明察,但我一定根据实情(合理裁决)。”曹刿回答说:“这才尽了本职一类的事,可以(凭借这个条件)打一仗。如果作战,请允许我跟随您一同去。”

到了那一天,鲁庄公和曹刿同坐一辆战车,在长勺和齐军作战。鲁庄公将要下令击鼓进军。曹刿说:“现在不行。”等到齐军三次击鼓之后。曹刿说:“可以击鼓进军了。”齐军大败。鲁庄公又要下令驾车马追逐齐军。曹刿说:“还不行。”说完就下了战车,察看齐军车轮碾出的痕迹,又登上战车,扶着车前横木远望齐军的队形,这才说:“可以追击了。”于是追击齐军。

打了胜仗后,鲁庄公问他取胜的原因。曹刿回答说:“作战,靠的是士气。第一次击鼓能够振作士兵们的士气。第二次击鼓士兵们的士气就开始低落了,第三次击鼓士兵们的士气就耗尽了。他们的士气已经消失而我军的士气正旺盛,所以才战胜了他们。像齐国这样的大国,他们的情况是难以推测的,怕他们在那里设有伏兵。后来我看到他们的车轮的痕迹混乱了,望见他们的旗帜倒下了,所以下令追击他们。”

复述课文大意

鲁庄公十年春,齐国出兵进攻鲁国。当时,齐强鲁弱。鲁国人曹刿见国难当头,挺身而出,建议鲁庄公要取信于民。鲁庄公听取了他的建议,采取了得民心的一些措施,并在曹刿的协助下选择了利于打仗的地点长勺,有利于攻击的时机——彼竭我盈之时,有利于追击齐军开始的时机——辙乱旗靡之时,结果鲁军大获全胜,鲁庄公问曹刿其中的奥妙,曹刿雄辩地论述了鲁胜齐败的原因。

学习课文第一段

①学生结合注释自己理解文句的意思,并标注出自己不能理解的词句。 ②采用学生自由提问的形式,学生向老师提出自己不理解的字词和句子。 ③依次思考如下: (1)“十年春”指哪一年? 明确:指鲁庄公十年(公元前684年)。

(2)“齐师伐我”的“伐”是什么意思?齐国军队为什么要“伐”鲁国呢?

补充介绍历史背景:齐襄公在国内做了一些坏事,他的弟弟公子小白和公子纠恐怕被连累,离开齐国避祸。公元前685年,齐国发生内乱,国君被杀,住在鲁国的公子纠和住在莒国的公子小白都抢着赶先回国,想做国君。鲁庄公派兵护送公子纠回去,哪知公子小白抢先赶回齐国,做了国君,就是齐桓公。齐桓公起兵迎击。当时齐强鲁弱,鲁军大败,齐桓公胁迫鲁庄公杀了公子纠。从此两国结下深仇大恨。鲁庄公十年的春天,齐再次兴兵攻鲁,、战于长勺。从历史背景得知齐师兴兵完全属于侵略行为,所以“伐”应译为“侵犯”。

(3)曹刿的身分怎样?

讨论明确:从“其乡人曰”句中我们能推知曹刿的身分为普通老百姓,没有官位,属爱国君子吧,“位卑未敢忘国忧”。

(4)“肉食者鄙,未能远谋”中的“远谋”二字是此文的关键,贯穿全文。从曹刿的这句话里可见他具有什么样的品质? 明确:从曹刿的对答中反映曹刿关心国家大事和深谋远虑的品质。

(5)“何以战”是个介宾前置的句子。这三个字唤起下文分析战争的条件,突出了曹刿重视战前的政治准备。鲁庄公认为要作哪几方面的准备呢? 三方面:①“衣食所安,弗敢专也,必以分人”;

②“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信”;

③“小大之狱,虽不能察,必以情”。

(6)对于这三方面的准备,曹刿又是如何评价的?

讨论后明确:对于第一个准备,曹刿的评价是“小惠未偏,民弗从也”;对于第二个准备,曹刿的评价是“小信未孚,神弗福也”;对于第三个准备,曹刿认为“忠之属也,可以一战”。请同学注意:“福”是名词,在这里作动词用,“保佑”的意思;“可以”应译为“可以凭借”,和今义“可以”用法不同。

(7)为什么说“小大之狱,虽不察,必以情”是“可以一战”的主要条件? 明确:因为民心向背是决定战争胜负的主要因素。这就突出表现了曹刿重视人民力量的政治远见。

(8)本段末句“战则请从”,不仅写出了曹刿重视战前的政治准备,而且注意实际作战中的战略战术。文章也以此作为过渡,转入下文写他!临阵参战指挥。

小结

第1段,写的是曹刿请见,论战前准备,显示了曹刿热爱自己国家、深谋远虑的品质以及鲁庄公“勇于纳谏”的胸怀。

反攻的时机选在什么时候?曹刿是怎样帮助庄公选择时机的呢?

明确:在“彼竭我盈”之时。战斗刚开始,不待齐军疲倦,庄公就急于出战(“公将鼓之”;“鼓”,名词作动词,“击鼓”);当鲁军刚获胜,庄公又急于去追击(“公将驰之”),曹刿又阻止了庄公的过急行动。他懂得攻击和追击都必须把握有利的时机,要根据双方的土气和实力的变化作出正确判断。曹刿的两个“可矣”,使得战争出现“齐师败绩”和“遂逐齐师”的大好形势。

小结

第2段叙述的是曹刿指挥作战的情况,作战的过程写得非常简略,突出写了曹刿“谋”的作用,为下文“论战”打下伏笔。曹刿临阵从容,胸有成竹,善于掌握时机,所以才击败敌人,获得战争胜利。

①鲁国获胜后(“既克”),“公问其故”的“故”是什么意思?

明确:缘故,“攻击”的缘故和“追击”的缘故。

②曹刿是如何回答的?

明确:有两层意思:

一层说明为什么要选择“齐人三鼓”(“彼谒”)的时机进行攻击。“夫战,勇气也”(这是个判断句,“也”表示判断),“一鼓作气,再而衰,三而竭”(“再”和“三”后面省略“鼓”),“彼竭我盈,故克之”(敌方的勇气已经消失而我方的勇气正盛,所以我们打败了敌人)。“彼竭我盈”四个字高度概括了进攻时的最佳战机。

一层解释他“下视其辙”、“登拭而望之”,看到敌人“辙乱”“旗靡”才追击的原因是“夫大国,难测也,惧有伏焉”(“夫”,发语词,议论或说明时,用在句子开头,没有实在意义)。可见曹刿考虑问题周到,行动谨慎,观察仔细,善于抓住时机,故而夺取了战争胜利。

政治远见

论战前准备

请见——肉食者鄙 何以战——取信于民

三、分析人物形象

军事才能

从战指挥

齐人三鼓——反击

下视探望——遂逐

通过这篇文章,我们可以看到曹刿算得上是古代的一位军事人才。他具有卓越的军事识见和高超的作战指挥才能。表现在两个方面:

一、他非常重视战前要有可靠的政治准备。他认为,“民从”,得到庶民百姓的拥护、支持,这才是战争取胜的重要保证,“民从”,具备了这个条件,“可以一战”,否则,不可以战。“肉食者鄙,未能远谋”,这些人识见鄙陋,就包括考虑不到这点。

二、他指挥作战谋虑周密,运用正确的战略战术。他深知军队士气在战争中的作用(“夫战,勇气也”),他慎重初战,善于选择有利的时机发起反攻(“彼竭我盈,故克之”),他知彼知己,既不畏强敌,又步步谨慎,终于战胜齐军(“吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之”)。

军事才能

彼竭我盈——敌疲我打

辙乱旗靡——敌退我追

论战胜原因

如何评价曹刿这一人物形象

他是一个深谋远虑的军事家,论战表现出他的勇气,作战“下视其辙”“登轼而望”,充分体现了他审慎和丰富的军事经验。

我眼中的鲁庄公

一、鲁庄公广开言路,使一介草民曹

刿得以参与论战

二、鲁庄公面对曹刿“肉食者鄙”的

批评和“小惠”、“小信”的刺耳意

见,仍能虚怀若谷,唯才是用;

四、鲁庄公不被“齐人三鼓”势头吓懵头

,用人决心坚定,不收回成命,不打退

堂鼓,不干扰能人的作战部署;五赞鲁

庄公善于总结经验,“既克”之后能“问

其故”,向内行请教,学习如何掌握战

争的规律。

三、鲁庄公不高高在上,而是亲临

第一线深入实际,“战于长勺”“与

之乘”,甘当配角,让能人“掌旗”;

四、解析课文

1、“曹刿请见”的原因是什么?

肉食者鄙,未能远谋。

2、表现鲁庄公取信于民的句子是哪句?

小大之狱,虽不能察,必以情

3、“忠之属也”具体指什么?

小大之狱,虽不能察,必以情

4、曹刿分析取胜的原因有两条:

一条是选择有利于进攻的时机,即文中的哪一句?一条是把握有利于追击的时机,又是哪一句?

彼竭我盈。辙乱旗靡。

5、本文的成语是什么?

一鼓作气,再而衰,三而竭。

一鼓作气

找出出自本文的一个成语,说出其意义。

再列举几个出自古代典籍的成语。

明确:一鼓作气、门庭若市、望洋兴叹

六、请试一试:

据斜体字相应的成语: 齐人三鼓——一鼓作气 望其旗靡——所向披靡 惧有伏焉——危机四伏 故克之——克敌制胜?攻无不克 三而竭——殚精竭虑?精疲力竭 观其辙 ——南辕北辙?重蹈覆辙

总结全文

文章思考问题,既赞颂长勺战争舞台上的主角曹刿,也肯定了历来被人们否定为“未能远谋”的鲁庄公。希望同学们提出学习提出自己的独特见解。

像曹刿这样忧国忧民,又具有超凡智慧,历史上不乏其人,你能列举几个并讲一讲他们的故事吗或说出他们的名言?

诸葛亮“受任于败军之际,奉命于危难之间” 顾炎武“天下兴亡,匹夫有责”

3、历史上像长勺之战这样以弱胜强的战例屈指可数,请列举几个。 官渡之战 淝水之战 楚汉战争

文言知识点

通假字

小惠未徧,民弗从也徧:同“遍”,遍及、普遍

古今异义词

1、小大之狱狱:古义:官司、案件 今义:监狱 2、牺牲玉帛牺牲:古义:古代祭祀用的牛、羊、猪等祭品 今义:为正义事业献出自己的生命。 3、齐师伐我伐:古义:讨伐,攻打 今义:砍伐 4、又何间焉间:古义:参与 今义:中间,隔开,不连接,空间,时间 5、肉食者鄙鄙:古义:鄙陋,这里指目光短浅今义:轻视,看不起

6、弗敢加也加:古义:虚夸,以少报多 今义:增加 7、虽不能察虽:古义:即使 今义:虽然 8、再而衰再:古义:第二次 今义:表示事情或行为重复,又一次 9、必以信信:古义:信实、诚实 今义:书信 10、忠之属也忠:古义:尽力做好本分的事 今义:忠诚

词类活用

1、神弗福也福:名词用作动词,赐福 2、一鼓作气鼓:名词用作动词,击鼓(进军) 3.忠之属也:形容词用作名词,尽力做好份内的事

4.公与之乘:名词作动词,乘战车,坐战车

5.下视其辙:名词作状语,下车

6.齐师败绩:名词用作动词,失败

一词多义

1.故:原因,缘故(公问其故) 所以(故逐之) 2.从:听(民弗从) 跟随(战则请从) 3.其:代他的,这里指曹刿(其乡人曰) 他们,指齐军(吾视其辙乱) 4.以:凭借(何以战) 按照(必以信)

5.请:请求(曹刿请见) 请允许我(战则请从) 6.之:助词,的(小大之狱) 代词,代曹刿(公与之乘) 7安:养 (衣食所安) 怎么 (安求其能千里也) 8.加:戴上(既加冠,益慕圣贤之道) 虚夸(牺牲玉帛,弗敢加也)

特殊句式

1、夫战,勇气也判断句 2、再(鼓)而(气)衰,三(鼓)而(气)竭 省略句 3、(曹刿)下视其辙,登轼而望之,曰:“可(驰)矣。”(鲁军)遂逐齐师。 省略句 4、夫大国,难测也,(我)惧(齐军)有伏焉 省略句 5、何以战倒装句:以何战

倒装句

1、宾语前置:

何以战?“何”是介词“以”的宾语,前置。正常语序应为“以何战?”

译文:您凭借什么作战呢?

2、状语后置:

战于长勺。

“于长勺”,介词结构作状语,后置。正常语序应为“于长勺战”。

译文:在长勺交战。

1、省略主语: 对曰:“小惠未徧,民弗从也。”省略了主语“曹刿”。 译文:曹刿回答说:“小恩小惠不能遍及百姓,老百姓是不会听从您的。” 2、省略宾语: 必以分人。省略介词“以”的宾语“之”,“必以之分人。” 译文,一定把它分给别人。 3、省略动词: 一鼓作气,再而衰,三而竭。 “再”、“三”后面省略了动词“鼓”。“一鼓作气,再鼓而衰,三鼓而竭。” 译文:第一次击鼓能够振作士兵们的勇气,第二次击鼓勇气就减弱了,第三次击鼓勇气就消失了。

谢谢

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读