岳麓版必修二第一单元第2课中国古代的土地制度同步测验(Word版含答案)

文档属性

| 名称 | 岳麓版必修二第一单元第2课中国古代的土地制度同步测验(Word版含答案) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 330.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-03-03 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

必修二第一单元第2课中国古代的土地制度同步测验

1.据《左传》记载:鲁宣公十五年“民不肯尽力与公田”。对文中“公田”的特点叙述不正确的是( )

A.土地归国家所有 B.平均分配劳动产品

B.受田者有权对土地世代使用 D.主要由奴隶集体耕种

2.从西周时期的 “溥天之下,莫非王土”到战国时期的“废井田,开阡陌”,。直接反映了( )

A.王权的加强 B.西周政权被推翻

C.上层建筑发生变化 D.土地所有制发生变化

3.春秋时期,各诸侯国先后进行了税制改革,其最主要目的是( )

A.刺藏生产积极性,扩大剥削量

B.为了打破“公田”与“私田”的界限

C.为了使土地私有制合法化

D.为了瓦解井田制

4.商鞅变法“废井田,开阡陌”与春秋时期齐国“相地而衰征”和鲁国初税亩”相比,最大的不同点是( )

A.客观上承认了土地的私有权 B.提高了生产者的积极任

C.以法律形式废除了井田制 D.实际上使土地私有制合法化

5.汉唐制定土地法规,限制私有大土地的发展, 宋代一改此法,“不抑兼并”。据此可知宋代( )

A.中央集权弱化 B.流民问题严重 C.土地兼并缓和 D.自耕小农衰退

6.张履祥(补农书.总论》:“吾里田地,上农夫一人止能治十亩,故田多者辄佃人种植而收其租。又人调地密,不易得田,故贫者赁田以耕,亦其势也。”这段材料能够说明的问题是( )

A.农民只能耕种十亩土地 B.农业生产中雇佣关系已很普遍

C.租佃关系在农村很盛行 D.租佃经营成为无地民的主要出路

7“其目的在于确保土地的平均分配,以避免出观类似于汉朝时期的土地兼井。这项制度根据土地的贫脊和受地者的需要将土地分配给个人及其家庭。”上述材料中提到的这一制度是

A.均田制 B.地主土地私有制 C.田庄制 D.租佃制度

8.下列能够说明井田制的实质的是( )

A. 井田的土地归周王所有

B.井用制中有“公由”和“私田”之分

C.“公田”由贵族占有,收获物交给贵族

D.“公田”由得到份用的农民耕种”

9.春秋时期井田制瓦解的根本原因是( )

A.私田增多 B.铁器,牛耕的使用推动了生产力的发展

C.各国的变法运动 D.贵族之间争田现象严重

10.战国时期,商鞅在秦国大举空法。变法中“改帝王之制,除井田,民得卖买”的规定的最重要意义是( )

A.从法律上废除了并田制,对土地私有制给予全面的肯定

B.打破了井田制中“公田”和私田”的界限

C.增强了秦国的经济实力

D.扩大了农民的占田份额

11.农耕文明催生了较为完善的土地制度。“这是按人口分配土地的制度,但仅分配国家掌握的土地,不触动地主的原有土地。”这段材料描述的土地制度是( )

A.井田制 B.王田制 C.均田制 D.方田均税祛

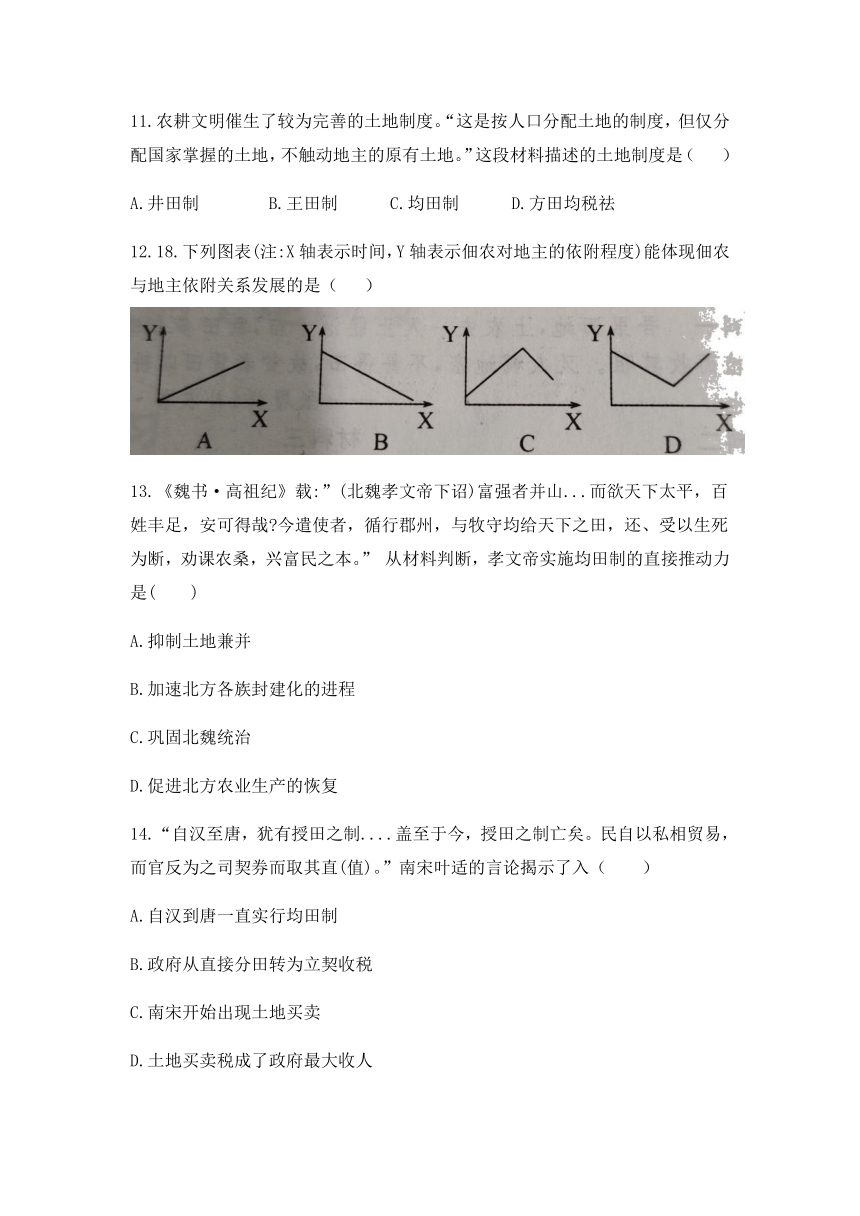

12.18.下列图表(注:X轴表示时间,Y轴表示佃农对地主的依附程度)能体现佃农与地主依附关系发展的是( )

13.《魏书·高祖纪》载:”(北魏孝文帝下诏)富强者并山...而欲天下太平,百姓丰足,安可得哉?今遣使者,循行郡州,与牧守均给天下之田,还、受以生死为断,劝课农桑,兴富民之本。” 从材料判断,孝文帝实施均田制的直接推动力是( )

A.抑制土地兼并

B.加速北方各族封建化的进程

C.巩固北魏统治

D.促进北方农业生产的恢复

14.“自汉至唐,犹有授田之制....盖至于今,授田之制亡矣。民自以私相贸易,而官反为之司契券而取其直(值)。”南宋叶适的言论揭示了入( )

A.自汉到唐一直实行均田制

B.政府从直接分田转为立契收税

C.南宋开始出现土地买卖

D.土地买卖税成了政府最大收人

15.北魏至唐前期实行均田制,宋代以后历朝都未实行统一的土地分配制度。上述变化主要是由于( )

A.小农经济的发展

B.租佃关系的盛行

C.土地的高度集中

D.农业生产水平提高

16.北朝推行均田制,规定年满15岁依照制度占有一定数量的耕地,按户缴纳赋税,另外要求男子达到15岁、女子达到13岁,必须嫁娶,不得拖延,均田制的目的是( )

A.抑制土地兼并

B.促进人口增长

C.增加财税收入

D.稳定个体小农

二、综合题

17.阅读下列材料,回答问题。

材料一:今农夫五口之家,其服役者不下二人,其能耕者不过百亩,百亩之收不过百石。......古者税民不过什一.......至秦则不然,用商鞅之法,改帝王之制,除井田,民得卖买。富者连阡陌,贫者无立锥之地。...故贫者常衣牛马之衣,而食犬彘之食。

——《汉书.食货志》

材料二:金宝庐舍,转瞬灰烬,唯有田者,岿然而独无恙。故上自绅富,下至委巷工贾胥吏之俦,赢十百金,即莫不志在良田。

——[清]陶煦《租核,推原》

材料三:明代皇帝带头兼并土地,正德年间京畿一带的皇庄就达37000....清代从顺治初年到嘉庆中期100多年间,无锡的土地价格上涨了20多倍。

(1)结合所学知识分析,土地兼并给社会带来了什么危害?

(2)材料二反映了古代中国人怎样的投资观念?其主要原因是什么?”

(3)材料二和材料三说明了什么问题?

18.土地制度是农耕社会最主要的生产关系,对历史产生了重要影响。阅读下列材料,回答问题。

材料一 春耕夏耘,秋获冬....勤苦如此,尚复被水旱之灾,急政暴赋,赋敛不时,朝令而暮改。当具,有者半贾而卖,亡者取倍称之息。于是有卖田宅、鬻子孙以偿债者矣。

——西汉.晁错《论贵粟疏》

材料二 北宋苏洵说:“耕者之田资于富民.....而田之所入,已得其半,耕者得其半。”到了明清时期,多实行定额地租,佃农所交地租,多的占到收获物的80%。

(1)材料一、二分别体现了什么形式的土地制度?据材料一,指出劳动者“卖田宅鬻子孙”的原因。

(2)材料二反映了怎样的土地经营方式?明清时期,这种经营方式大规模发展的主要原因是什么?

参考答案

1.B 2.D 3.A 4.C 5.D 6.C 7.A 8.C 9.B 10.A 11.C 12.B 13.A 14.B 15.C 16.C

17、(1)土地兼并使农民直接失去土地,被迫租种地主的土地,遭受剥削,导致农民经济状况恶化;土地兼并还导致社会阶级矛盾激化,因为自耕农是国家税收的主要承担者,土地兼并会导致政府的税收减少,财政状况恶化。因此,过度的土地兼并会导致政治混乱和社会动荡,破坏经济和社会的发展。

(2)热衷于买田置地。古代以土地为根本的经济思想的影响:土地私有制发展,土地经营可以获取较高稳定的收益,风险小。

(3)一方面说明明清土地兼并有进一步加剧的倾向,另一方面说明了土地买卖的状况,即在商品经济兴盛的情况下,商人资本大量投向地从而导致土地买卖加剧。

18.(1)形式:自耕农土地私有制;地主土地所有制。

原因:天灾、苛政、高利贷盘剥

(3)方式:租佃经营方式

原因::土地兼并严重;商品经济发展;农民身份提高。

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的农耕经济

- 第1课 精耕细作农业生产模式的形成

- 第2课 中国古代的土地制度

- 第3课 区域经济和重心的南移

- 第4课 农耕时代的手工业

- 第5课 农耕时代的商业与城市

- 第6课 近代前夜的发展与迟滞

- 第二单元 工业文明的崛起和对中国的冲击

- 第7课 新航路的开辟

- 第8课 欧洲殖民者的扩张与掠夺

- 第9课 改变世界的工业革命

- 第10课 近代中国社会经济结构的变动

- 第11课 民国时期民族工业的曲折发展

- 第12课 新潮冲击下的社会生活

- 第13课 交通与通讯的变化

- 第三单元 各国经济体制的创新和调整

- 第14课 社会主义经济体制的建立

- 第15课 大萧条与罗斯福新政

- 第16课 战后资本主义经济的调整

- 第17课 苏联的经济改革

- 第四单元 中国社会主义建设发展道路的探索

- 第18课 中国社会主义经济建设曲折发展

- 第19课 经济体制改革

- 第20课 对外开放格局的形成

- 第21课 经济腾飞与生活巨变

- 第五单元 经济全球化的趋势

- 第23课 战后资本主义世界经济体系的形成

- 第24课 欧洲的经济区域一体化

- 第25课 亚洲与美洲的经济区域集团化

- 第26课 经济全球化的趋势