2020年中考语文名著复习:《红星照耀中国》课件(36张ppt)

文档属性

| 名称 | 2020年中考语文名著复习:《红星照耀中国》课件(36张ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-03-02 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

?作者简介

埃德加·斯诺于1905年出生在美国密苏里州堪萨斯市,是家中三个孩子中最小的,并成为一名著名的记者。埃德加·斯诺于1928年来华,曾任欧美几家报社驻华记者、通讯员。1933年4月到1935年6月,斯诺同时兼任北平燕京大学新闻系讲师。1936年6月斯诺访问陕甘宁边区,写了大量通讯报道,成为第一个采访红区的西方记者。

?内容概括

《红星照耀中国》又名《西行漫记》,全书共12篇,主要内容包括:

(1)关于红军长征的介绍;

(2)对中国共产党和红军主要领导人的采访;

(3)中国共产党的抗日政策,红军的军事策略;

(4)作者的整个采访经历和感受等。

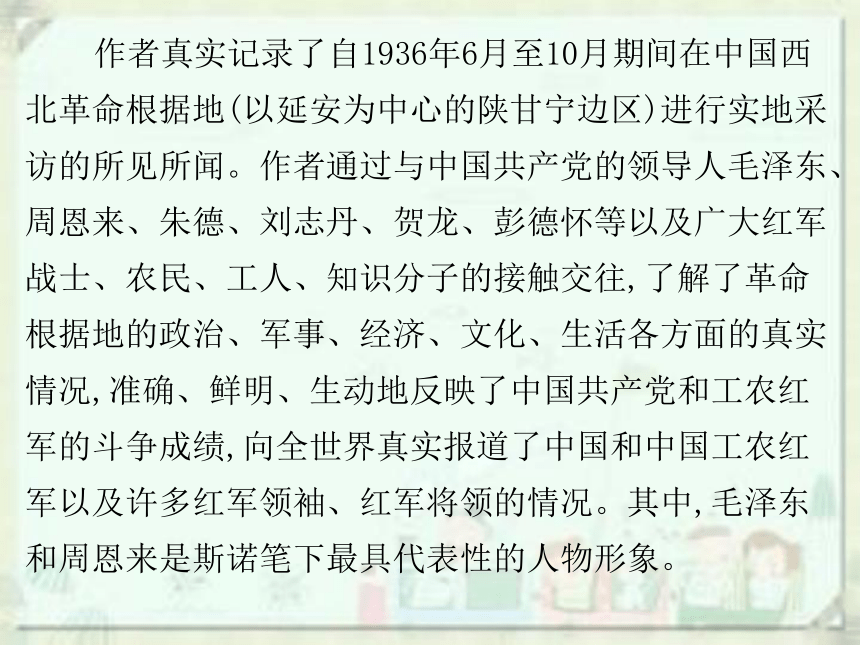

作者真实记录了自1936年6月至10月期间在中国西北革命根据地(以延安为中心的陕甘宁边区)进行实地采访的所见所闻。作者通过与中国共产党的领导人毛泽东、周恩来、朱德、刘志丹、贺龙、彭德怀等以及广大红军战士、农民、工人、知识分子的接触交往,了解了革命根据地的政治、军事、经济、文化、生活各方面的真实情况,准确、鲜明、生动地反映了中国共产党和工农红军的斗争成绩,向全世界真实报道了中国和中国工农红军以及许多红军领袖、红军将领的情况。其中,毛泽东和周恩来是斯诺笔下最具代表性的人物形象。

?主题概括

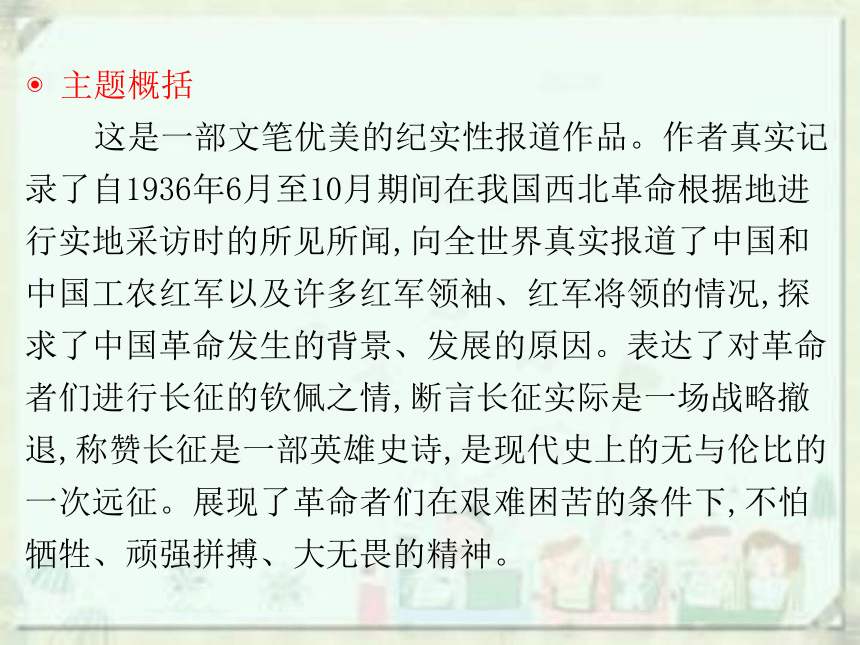

这是一部文笔优美的纪实性报道作品。作者真实记录了自1936年6月至10月期间在我国西北革命根据地进行实地采访时的所见所闻,向全世界真实报道了中国和中国工农红军以及许多红军领袖、红军将领的情况,探求了中国革命发生的背景、发展的原因。表达了对革命者们进行长征的钦佩之情,断言长征实际是一场战略撤退,称赞长征是一部英雄史诗,是现代史上的无与伦比的一次远征。展现了革命者们在艰难困苦的条件下,不怕牺牲、顽强拼搏、大无畏的精神。

?主要人物内容分析

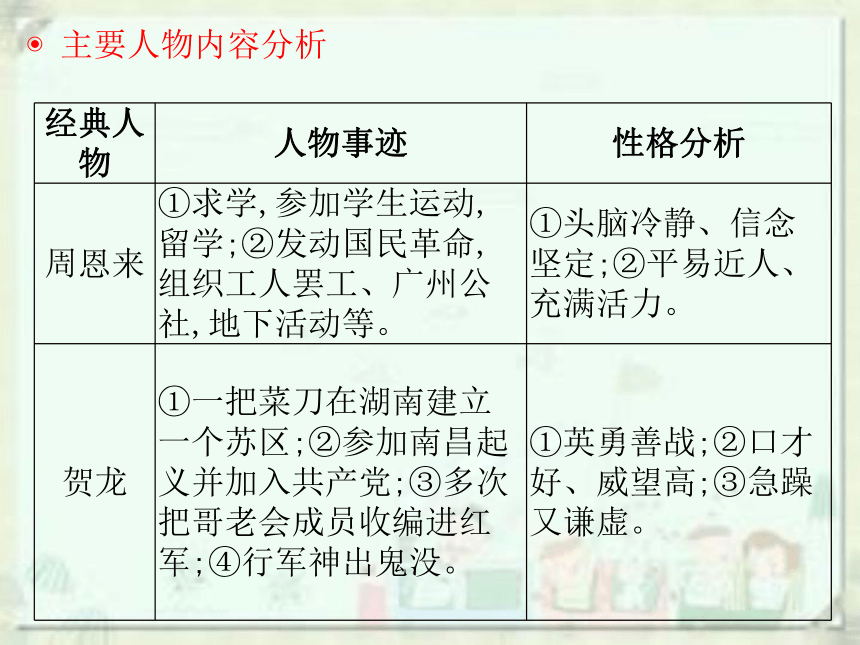

经典人物 人物事迹 性格分析

周恩来 ①求学,参加学生运动,留学;②发动国民革命,组织工人罢工、广州公社,地下活动等。 ①头脑冷静、信念坚定;②平易近人、充满活力。

贺龙 ①一把菜刀在湖南建立一个苏区;②参加南昌起义并加入共产党;③多次把哥老会成员收编进红军;④行军神出鬼没。 ①英勇善战;②口才好、威望高;③急躁又谦虚。

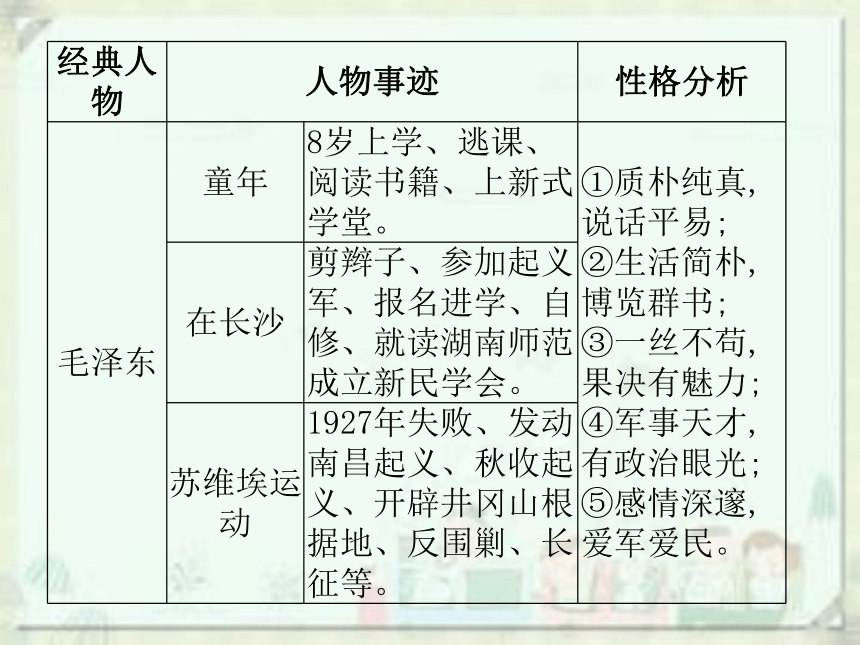

经典人物 人物事迹 性格分析

毛泽东 童年 8岁上学、逃课、阅读书籍、上新式学堂。 ①质朴纯真,说话平易;

②生活简朴,博览群书;

③一丝不苟,果决有魅力;

④军事天才,有政治眼光;

⑤感情深邃,爱军爱民。

在长沙 剪辫子、参加起义军、报名进学、自修、就读湖南师范、成立新民学会。

苏维埃运动 1927年失败、发动南昌起义、秋收起义、开辟井冈山根据地、反围剿、长征等。

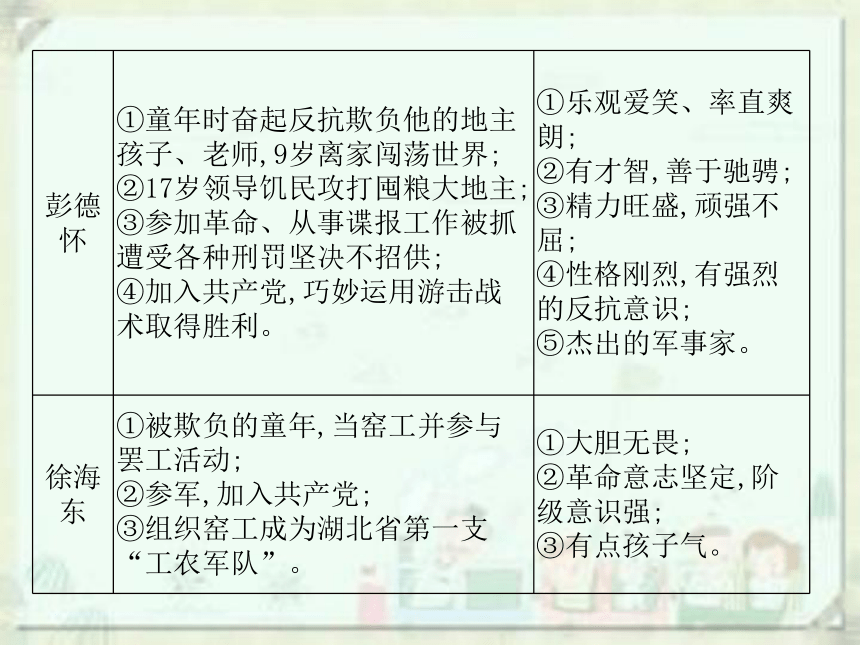

彭德怀 ①童年时奋起反抗欺负他的地主孩子、老师,9岁离家闯荡世界;

②17岁领导饥民攻打囤粮大地主;

③参加革命、从事谍报工作被抓遭受各种刑罚坚决不招供;

④加入共产党,巧妙运用游击战术取得胜利。 ①乐观爱笑、率直爽朗;

②有才智,善于驰骋;

③精力旺盛,顽强不屈;

④性格刚烈,有强烈的反抗意识;

⑤杰出的军事家。

徐海东 ①被欺负的童年,当窑工并参与罢工活动;

②参军,加入共产党;

③组织窑工成为湖北省第一支“工农军队”。 ①大胆无畏;

②革命意志坚定,阶级意识强;

③有点孩子气。

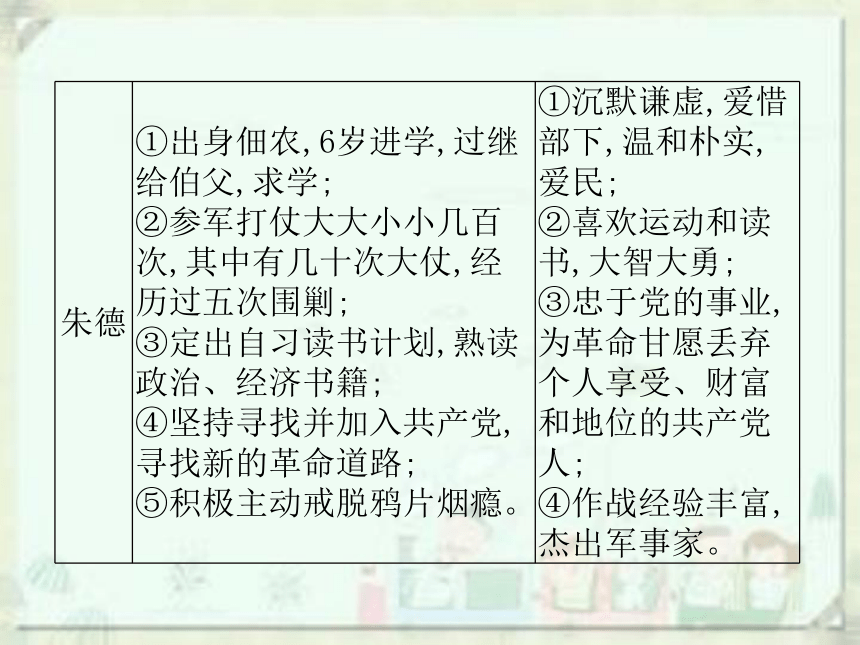

朱德 ①出身佃农,6岁进学,过继给伯父,求学;

②参军打仗大大小小几百次,其中有几十次大仗,经历过五次围剿;

③定出自习读书计划,熟读政治、经济书籍;

④坚持寻找并加入共产党,寻找新的革命道路;

⑤积极主动戒脱鸦片烟瘾。 ①沉默谦虚,爱惜部下,温和朴实,爱民;

②喜欢运动和读书,大智大勇;

③忠于党的事业,为革命甘愿丢弃个人享受、财富和地位的共产党人;

④作战经验丰富,杰出军事家。

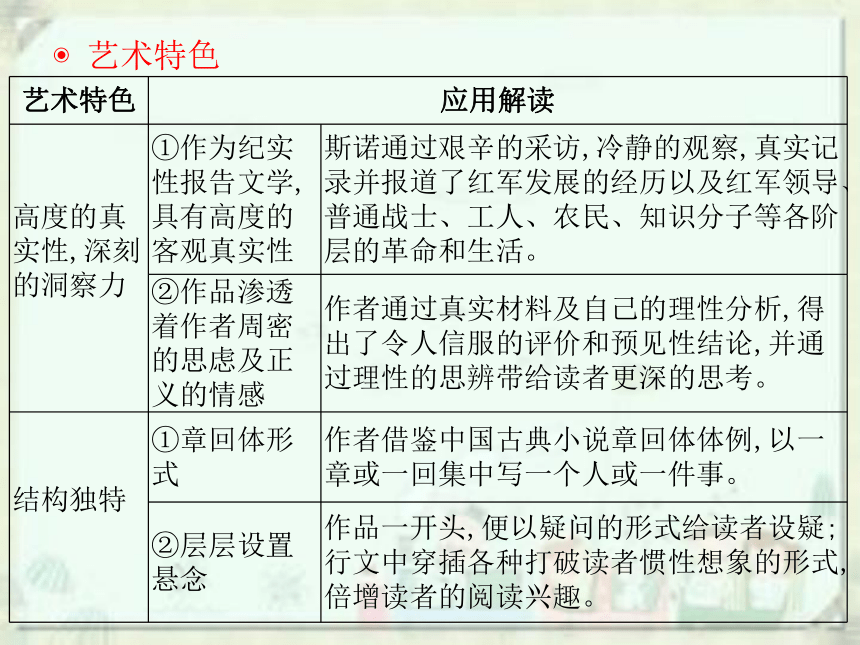

?艺术特色

艺术特色 应用解读

高度的真实性,深刻的洞察力

①作为纪实性报告文学,具有高度的客观真实性 斯诺通过艰辛的采访,冷静的观察,真实记录并报道了红军发展的经历以及红军领导、普通战士、工人、农民、知识分子等各阶层的革命和生活。

②作品渗透着作者周密的思虑及正义的情感 作者通过真实材料及自己的理性分析,得出了令人信服的评价和预见性结论,并通过理性的思辨带给读者更深的思考。

结构独特

①章回体形式 作者借鉴中国古典小说章回体体例,以一章或一回集中写一个人或一件事。

②层层设置悬念 作品一开头,便以疑问的形式给读者设疑;行文中穿插各种打破读者惯性想象的形式,倍增读者的阅读兴趣。

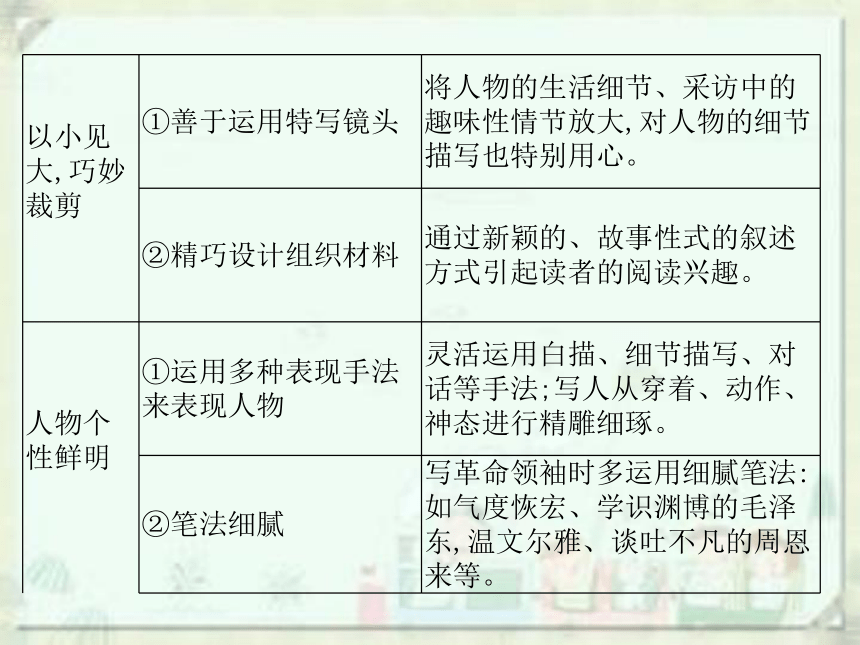

以小见大,巧妙裁剪

①善于运用特写镜头 将人物的生活细节、采访中的趣味性情节放大,对人物的细节描写也特别用心。

②精巧设计组织材料 通过新颖的、故事性式的叙述方式引起读者的阅读兴趣。

人物个性鲜明

①运用多种表现手法来表现人物 灵活运用白描、细节描写、对话等手法;写人从穿着、动作、神态进行精雕细琢。

②笔法细腻 写革命领袖时多运用细腻笔法:如气度恢宏、学识渊博的毛泽东,温文尔雅、谈吐不凡的周恩来等。

(一) 周恩来

我一边和周恩来谈话,一边深感兴趣地观察着他,因为在中国,像其他许多红军领袖一样,他是一个传奇式的人物。他个子清瘦,中等身材,骨骼小而结实,尽管胡子又长又黑,外表上仍不脱孩子气,又大又深的眼睛富于热情。他确乎有一种吸引力,似乎是羞怯、个人的魅力和领袖的自信的奇怪混合的产物。他讲英语有点迟缓,但相当准确。他对我说已有五年不讲英语了,这使我感到惊讶。

我从周恩来的一位以前的同学那里,从外国人称为中国“国民革命”的一九二五到二七年的大革命时代中与他共事的国民党人士那里,了解到一些关于周恩来的情况。但是从周恩来自己身上,我后来还了解到更多的情况。他使我感到兴趣,还有一个特别的原因。他显然是中国人中间最罕见的一种人,一个行动同知识和信仰完全一致的纯粹知识分子。他是一个书生出身的造反者。

周恩来是一个大官僚家庭的儿子,祖父曾任清朝大官,父亲是个杰出的教书先生,母亲不同凡俗,他本人似乎注定要做个读书人的,因为他从很小的时候起就表现出有突出的文学天赋。但是,像他同辈的许多其他人一样,他在民族觉醒的时期里受的教育,使他的兴趣从文学转移到别的方面去了。第一次革命(一九一一年)以后,中国新文化运动开始萌芽,并逐渐发展起来。这时周恩来便被卷到了社会革命运动中去,这个运动将使中国受到触及灵魂深处的震动。

…………

背弃古代中国的基本哲学、中庸和面子哲学,无可比拟的吃苦耐劳的能力,无私地忠于一种思想和从不承认失败的不屈不挠精神——这一切似乎都包含在这个红军的故事和参加创建红军的一个人的故事中。我暗自想,周恩来一定是个狂热分子,因此我想寻找这必有的神色。但是如果说有这种神色的话,我却没有发觉出来。他谈吐缓慢安详,深思熟虑。

因此,周恩来给我的印象是,他头脑冷静,善于分析推理,讲究实际经验。他态度温和地说出来的话,同国民党宣传九年来诬蔑共产党人是什么“无知土匪” “强盗”和其他爱用的骂人的话,形成了奇特的对照。

不知怎么,当他陪着我走过安静的乡间田埂,穿过芝麻田、成熟的小麦田、沉甸甸地垂着穗的玉米田,回到百家坪去时,他似乎是一点也不像一般所描绘的赤匪。相反,他倒显得真的很轻松愉快,充满了对生命的热爱,就像神气活现得仿佛一个大人似的跟在他旁边走的“红小鬼”一样,他的胳膊爱护地搭在那个“红小鬼”的肩上。他似乎很像在南开大学时期演戏时饰演女角的那个青年——因为在那个时候,周恩来面目英俊,身材苗条,像个姑娘。

1.除选文外,请再举出斯诺与周恩来之间发生的两件事。

①第一次见面用英语跟斯诺打招呼,看得出他平易近人②为斯诺规划采访行程,看出他细心热情,考虑周到。

2.在斯诺眼中,周恩来是一个怎样的人?

周恩来并不是一个狂热分子,而是一位头脑冷静、善于分析、态度温和、轻松愉快、平易近人、充满活力的人。

3.试分析作者采取了哪些方法来塑造周恩来这一人物形象。

①运用外貌描写来彰显周恩来独特而吸引人的气质;②运用对比手法来凸显周恩来的性格特点,将作者心中的“狂热分子”与眼前“安祥” “深思熟虑”的周恩来进行对比;③通过乡间漫步这一细节描写来塑造周恩来平易近人,充满活力的形象。

(二) 贺龙二三事

“南昌起义后贺龙怎样了?” “他的部队失败后,他和朱德转移到山头。他们又吃了败仗。他的残部去了内地,但是贺龙却逃到香港。后来他又偷偷地去了上海,从那里化了装回湖南。传说贺龙用一把菜刀在湖南建立了一个苏区。那事早在一九二八年。贺龙躲在一个村子里,同哥老会的兄弟们策划起义,这时有几个国民党收税的来了。他就率领村里的几个人袭击收税的,用他自己的一把刀宰了他们,解除了他们的卫队的武装。从这一事件中,他缴获了足够的手枪和步枪来武装他的第一支农民军。”

…………

“贺龙的外表怎么样?”我问李。

“他是个大个子,像只老虎一样强壮有力。他已年过半百,但仍很健康。他不知疲倦。他们说他在长征路上背着许多受伤的部下行军。即使他还在当国民党的将领时,他的生活也跟他的部下一样简单。他不计较个人财物——除了马匹。他喜欢马。有一次他有一匹非常喜欢的马,这匹马给敌军俘获了。贺龙又去打仗夺回来。结果真的夺了回来!虽然贺龙性格很急躁,但是他很谦虚。他参加共产党后,一直忠于党,从来没有违反过党的纪律。他总希望别人提出批评,留心听取意见。他的妹妹很像他,个子高大,是个大脚女人。她领导红军作战——还亲自背伤员。贺龙的妻子也是如此。”

贺龙对有钱人的仇视,在中国是到处流传的——这似乎主要要回溯到他的红色游击队刚刚开始组成的年代,当时湖南苏区还没有处在共产党的全面控制之下。在何键“农民大屠杀”时期许多农民有亲友遭到杀害,或者反动派在何键统治下夺回权力后,本人遭到地主的殴打和压迫,都抱着深仇大恨来投奔贺龙。据说,如果贺龙还在二百里外的地方,地主士绅都要闻风逃跑,哪怕有南京军队重兵驻守的地方也是如此,因为他以行军神出鬼没著称。

有一次贺龙带到了一个名叫波斯哈德的瑞士传教士,军事法庭因他从事所谓间谍活动——大概不过是把红军动向的情报传给国民党当局,许多传教士都是这样做的——“判处”他监禁十八个月。贺龙开始长征时,波斯哈德牧师的徒刑还没有满期,因此奉命跟着军队走,最后刑期满了以后才在途中释放,给旅费前往云南府。使得大多数人感到意外的是,波斯哈德牧师对贺龙并没有讲什么坏话。相反,据说他说过,“如果农民都知道共产党是怎样的,没有人会逃走。”

1.联系原著说说贺龙有哪些传奇的经历?

①一把菜刀在湖南建立一个苏区;②参加南昌起义并加入共产党;③多次把哥老会成员收编进红军;④行军神出鬼没。

2.以选段为例分析贺龙的性格特点。

①贺龙参加共产党后一直忠于党,总希望别人提出批评,留心听取意见,可见他谦虚、忠诚的性格特点;

②他在长征路上背着部下行军,不计较个人财物,生活和部下一样简单,可见他关心部下、大方节俭;③他为了夺回战马又去攻打敌军,可见他性格急躁、英勇善战;④他仇视地主和士绅,善待俘虏,可见他爱憎分明,同时守纪律、识大体。

3.选段中瑞士传教士波斯哈德为什么说“如果农民都知道共产党是怎样的,没有人会逃走”?

侧面衬托了共产党领导的红军宽宏大量,善良仁厚,同时也让贺龙这一人物形象更加丰满和立体。

(三) 强渡大渡河

泸定桥建桥已有数百年的历史,同华西急流深河上的所有桥梁一样都是用铁索修成。一共有十六条长达一百多码的粗大铁索横跨在河上,铁索两端埋在石块砌成的桥头堡下面,用水泥封住。铁索上面铺了厚木板作桥面,但是当红军到达时,他们发现已有一半的木板被撬走了,在他们面前到河流中心之间只有空铁索。在北岸的桥头堡有个敌军的机枪阵地面对着他们,后面是一师白军据守的阵地。当然,这条桥本来是应该炸毁的,但是四川人对他们少数几条桥感情很深;修桥很困难,代价也大。据说光是修泸定桥“就花了十八省捐献的钱财。”反正谁会想到红军会在没有桥板的铁索上过桥呢,那不是发疯了吗?但是红军就是这样做的。

时不可失。必须在敌人援军到达之前把桥占领。于是再一次征求志愿人员。红军战士一个个站出来愿意冒生命危险,于是在报名的人中最后选了三十个人。他们身上背了毛瑟枪和手榴弹,马上就爬到沸腾的河流上去了,紧紧地抓住了铁索一步一抓地前进。红军机枪向敌军碉堡开火,子弹都飞迸在桥头堡上。敌军也以机枪回报,狙击手向着在河流上空摇晃地向他们慢慢爬行前进的红军射击。第一个战士中了弹,掉到了下面的急流中,接着又有第二个,第三个。但是别的人越来越爬近到桥中央,桥上的木板对这些敢死队起了一点保护作用,敌人的大部分子弹都迸了开去,或者落在对岸的悬崖上。

四川军队大概从来没有见过这样的战士——这些人当兵不只是为了有个饭碗,这些青年为了胜利而甘于送命。他们是人,是疯子,还是神?迷信的四川军队这样嘀咕。他们自己的斗志受到了影响;也许他们故意开乱枪不想打死他们;也许有些人暗中祈祷对方冒险成功!终于有一个红军战士爬上了桥板,拉开一个手榴弹,向敌人碉堡投去,一掷中的。军官这时急忙下令拆毁剩下的桥板,但是已经迟了。又有几个红军爬了过来。敌人把煤油倒在桥板上,开始烧了起来。但是这时已有二十个左右红军匍匐向前爬了过来,把手榴弹一个接着一个投到了敌军机枪阵地。

突然,他们在南岸的同志们开始兴高采烈地高呼:

“红军万岁!革命万岁!大渡河三十英雄万岁!”原来白军已经仓惶后撤!进攻的红军全速前进,冒着舔人的火焰冲过了余下的桥板。纵身跳进敌人碉堡,把敌人丢弃的机枪掉过头来对准岸上。

这时便有更多的红军蜂拥爬上了铁索,赶来扑灭了火焰,铺上了新板。不久,在安顺场过了河的一师红军也出现了,对残余的敌军阵地展开侧翼进攻,这样没有多久白军就全部窜逃——有的是窜逃,有的是同红军一起追击,因为有一百左右的四川军队缴械投诚,参加追击。一两个小时之内,全军就兴高采烈地一边放声高唱,一边渡过了大渡河,进入了四川境内。在他们头顶上空,蒋介石的飞机无可奈何地怒吼着,红军发疯一样向他们叫喊挑战。在共军蜂拥渡河的时候,这些飞机企图炸毁铁索桥,但炸弹都掉在河里,溅起一片水花。

1.联系原著概括红军强渡大渡河的经过。

红军奇袭了安顺场,确保了北渡通道。由于河流湍急,人员运输耗时长,红军领导层决定占领上游的泸定桥。于是,红军的先锋队甩开敌军,抢行到达泸定桥。当红军到达时,桥上木板已被撬走,北岸的桥头堡,有敌军的机枪阵。为了在敌人援军到达之前把桥占领,红军冒着敌人的炮火,在枪林弹雨中,沿铁索前进。在红军的强有力进攻下,敌军纷纷窜逃,红军全军渡过大渡河。

2.在红军举国大迁移中有过类似的英勇故事,请列举三个。

四渡赤水;巧渡金沙江;爬雪山;过草地。

3.有人认为现在是和平年代,中国已经独立并富强了,长征精神早已过时,请联系原著红军长征精神的具体内容谈谈你的看法。

(1)长征精神:①人民的利益高于一切,坚定革命理想信念,坚信正义事业必胜;②为救国救民,不惧艰难险阻,不惜牺牲一切;③坚持独立自主,实事求是,一切从实际出发;④顾全大局,严守纪律,紧密团结;⑤依靠群众,与人民生死相依、患难与共、艰苦奋斗。

(2)看法:人无精神则不立,国无精神则不强。在历史与现实的交互印证中,长征精神历久弥新,更加凸现出它充满生机和活力的时代价值。“每一代人有每一代人的长征路,每一代人都要走好自己的长征路”。在新的长征路上,我们还会遇到各种艰险坎坷,要时刻准备应对重大挑战、抵御重大风险、克服重大阻力、解决重大矛盾。这就要求我们必须大力弘扬长征精神,继续奋勇前进。所以,长征精神永不过时。

?作者简介

埃德加·斯诺于1905年出生在美国密苏里州堪萨斯市,是家中三个孩子中最小的,并成为一名著名的记者。埃德加·斯诺于1928年来华,曾任欧美几家报社驻华记者、通讯员。1933年4月到1935年6月,斯诺同时兼任北平燕京大学新闻系讲师。1936年6月斯诺访问陕甘宁边区,写了大量通讯报道,成为第一个采访红区的西方记者。

?内容概括

《红星照耀中国》又名《西行漫记》,全书共12篇,主要内容包括:

(1)关于红军长征的介绍;

(2)对中国共产党和红军主要领导人的采访;

(3)中国共产党的抗日政策,红军的军事策略;

(4)作者的整个采访经历和感受等。

作者真实记录了自1936年6月至10月期间在中国西北革命根据地(以延安为中心的陕甘宁边区)进行实地采访的所见所闻。作者通过与中国共产党的领导人毛泽东、周恩来、朱德、刘志丹、贺龙、彭德怀等以及广大红军战士、农民、工人、知识分子的接触交往,了解了革命根据地的政治、军事、经济、文化、生活各方面的真实情况,准确、鲜明、生动地反映了中国共产党和工农红军的斗争成绩,向全世界真实报道了中国和中国工农红军以及许多红军领袖、红军将领的情况。其中,毛泽东和周恩来是斯诺笔下最具代表性的人物形象。

?主题概括

这是一部文笔优美的纪实性报道作品。作者真实记录了自1936年6月至10月期间在我国西北革命根据地进行实地采访时的所见所闻,向全世界真实报道了中国和中国工农红军以及许多红军领袖、红军将领的情况,探求了中国革命发生的背景、发展的原因。表达了对革命者们进行长征的钦佩之情,断言长征实际是一场战略撤退,称赞长征是一部英雄史诗,是现代史上的无与伦比的一次远征。展现了革命者们在艰难困苦的条件下,不怕牺牲、顽强拼搏、大无畏的精神。

?主要人物内容分析

经典人物 人物事迹 性格分析

周恩来 ①求学,参加学生运动,留学;②发动国民革命,组织工人罢工、广州公社,地下活动等。 ①头脑冷静、信念坚定;②平易近人、充满活力。

贺龙 ①一把菜刀在湖南建立一个苏区;②参加南昌起义并加入共产党;③多次把哥老会成员收编进红军;④行军神出鬼没。 ①英勇善战;②口才好、威望高;③急躁又谦虚。

经典人物 人物事迹 性格分析

毛泽东 童年 8岁上学、逃课、阅读书籍、上新式学堂。 ①质朴纯真,说话平易;

②生活简朴,博览群书;

③一丝不苟,果决有魅力;

④军事天才,有政治眼光;

⑤感情深邃,爱军爱民。

在长沙 剪辫子、参加起义军、报名进学、自修、就读湖南师范、成立新民学会。

苏维埃运动 1927年失败、发动南昌起义、秋收起义、开辟井冈山根据地、反围剿、长征等。

彭德怀 ①童年时奋起反抗欺负他的地主孩子、老师,9岁离家闯荡世界;

②17岁领导饥民攻打囤粮大地主;

③参加革命、从事谍报工作被抓遭受各种刑罚坚决不招供;

④加入共产党,巧妙运用游击战术取得胜利。 ①乐观爱笑、率直爽朗;

②有才智,善于驰骋;

③精力旺盛,顽强不屈;

④性格刚烈,有强烈的反抗意识;

⑤杰出的军事家。

徐海东 ①被欺负的童年,当窑工并参与罢工活动;

②参军,加入共产党;

③组织窑工成为湖北省第一支“工农军队”。 ①大胆无畏;

②革命意志坚定,阶级意识强;

③有点孩子气。

朱德 ①出身佃农,6岁进学,过继给伯父,求学;

②参军打仗大大小小几百次,其中有几十次大仗,经历过五次围剿;

③定出自习读书计划,熟读政治、经济书籍;

④坚持寻找并加入共产党,寻找新的革命道路;

⑤积极主动戒脱鸦片烟瘾。 ①沉默谦虚,爱惜部下,温和朴实,爱民;

②喜欢运动和读书,大智大勇;

③忠于党的事业,为革命甘愿丢弃个人享受、财富和地位的共产党人;

④作战经验丰富,杰出军事家。

?艺术特色

艺术特色 应用解读

高度的真实性,深刻的洞察力

①作为纪实性报告文学,具有高度的客观真实性 斯诺通过艰辛的采访,冷静的观察,真实记录并报道了红军发展的经历以及红军领导、普通战士、工人、农民、知识分子等各阶层的革命和生活。

②作品渗透着作者周密的思虑及正义的情感 作者通过真实材料及自己的理性分析,得出了令人信服的评价和预见性结论,并通过理性的思辨带给读者更深的思考。

结构独特

①章回体形式 作者借鉴中国古典小说章回体体例,以一章或一回集中写一个人或一件事。

②层层设置悬念 作品一开头,便以疑问的形式给读者设疑;行文中穿插各种打破读者惯性想象的形式,倍增读者的阅读兴趣。

以小见大,巧妙裁剪

①善于运用特写镜头 将人物的生活细节、采访中的趣味性情节放大,对人物的细节描写也特别用心。

②精巧设计组织材料 通过新颖的、故事性式的叙述方式引起读者的阅读兴趣。

人物个性鲜明

①运用多种表现手法来表现人物 灵活运用白描、细节描写、对话等手法;写人从穿着、动作、神态进行精雕细琢。

②笔法细腻 写革命领袖时多运用细腻笔法:如气度恢宏、学识渊博的毛泽东,温文尔雅、谈吐不凡的周恩来等。

(一) 周恩来

我一边和周恩来谈话,一边深感兴趣地观察着他,因为在中国,像其他许多红军领袖一样,他是一个传奇式的人物。他个子清瘦,中等身材,骨骼小而结实,尽管胡子又长又黑,外表上仍不脱孩子气,又大又深的眼睛富于热情。他确乎有一种吸引力,似乎是羞怯、个人的魅力和领袖的自信的奇怪混合的产物。他讲英语有点迟缓,但相当准确。他对我说已有五年不讲英语了,这使我感到惊讶。

我从周恩来的一位以前的同学那里,从外国人称为中国“国民革命”的一九二五到二七年的大革命时代中与他共事的国民党人士那里,了解到一些关于周恩来的情况。但是从周恩来自己身上,我后来还了解到更多的情况。他使我感到兴趣,还有一个特别的原因。他显然是中国人中间最罕见的一种人,一个行动同知识和信仰完全一致的纯粹知识分子。他是一个书生出身的造反者。

周恩来是一个大官僚家庭的儿子,祖父曾任清朝大官,父亲是个杰出的教书先生,母亲不同凡俗,他本人似乎注定要做个读书人的,因为他从很小的时候起就表现出有突出的文学天赋。但是,像他同辈的许多其他人一样,他在民族觉醒的时期里受的教育,使他的兴趣从文学转移到别的方面去了。第一次革命(一九一一年)以后,中国新文化运动开始萌芽,并逐渐发展起来。这时周恩来便被卷到了社会革命运动中去,这个运动将使中国受到触及灵魂深处的震动。

…………

背弃古代中国的基本哲学、中庸和面子哲学,无可比拟的吃苦耐劳的能力,无私地忠于一种思想和从不承认失败的不屈不挠精神——这一切似乎都包含在这个红军的故事和参加创建红军的一个人的故事中。我暗自想,周恩来一定是个狂热分子,因此我想寻找这必有的神色。但是如果说有这种神色的话,我却没有发觉出来。他谈吐缓慢安详,深思熟虑。

因此,周恩来给我的印象是,他头脑冷静,善于分析推理,讲究实际经验。他态度温和地说出来的话,同国民党宣传九年来诬蔑共产党人是什么“无知土匪” “强盗”和其他爱用的骂人的话,形成了奇特的对照。

不知怎么,当他陪着我走过安静的乡间田埂,穿过芝麻田、成熟的小麦田、沉甸甸地垂着穗的玉米田,回到百家坪去时,他似乎是一点也不像一般所描绘的赤匪。相反,他倒显得真的很轻松愉快,充满了对生命的热爱,就像神气活现得仿佛一个大人似的跟在他旁边走的“红小鬼”一样,他的胳膊爱护地搭在那个“红小鬼”的肩上。他似乎很像在南开大学时期演戏时饰演女角的那个青年——因为在那个时候,周恩来面目英俊,身材苗条,像个姑娘。

1.除选文外,请再举出斯诺与周恩来之间发生的两件事。

①第一次见面用英语跟斯诺打招呼,看得出他平易近人②为斯诺规划采访行程,看出他细心热情,考虑周到。

2.在斯诺眼中,周恩来是一个怎样的人?

周恩来并不是一个狂热分子,而是一位头脑冷静、善于分析、态度温和、轻松愉快、平易近人、充满活力的人。

3.试分析作者采取了哪些方法来塑造周恩来这一人物形象。

①运用外貌描写来彰显周恩来独特而吸引人的气质;②运用对比手法来凸显周恩来的性格特点,将作者心中的“狂热分子”与眼前“安祥” “深思熟虑”的周恩来进行对比;③通过乡间漫步这一细节描写来塑造周恩来平易近人,充满活力的形象。

(二) 贺龙二三事

“南昌起义后贺龙怎样了?” “他的部队失败后,他和朱德转移到山头。他们又吃了败仗。他的残部去了内地,但是贺龙却逃到香港。后来他又偷偷地去了上海,从那里化了装回湖南。传说贺龙用一把菜刀在湖南建立了一个苏区。那事早在一九二八年。贺龙躲在一个村子里,同哥老会的兄弟们策划起义,这时有几个国民党收税的来了。他就率领村里的几个人袭击收税的,用他自己的一把刀宰了他们,解除了他们的卫队的武装。从这一事件中,他缴获了足够的手枪和步枪来武装他的第一支农民军。”

…………

“贺龙的外表怎么样?”我问李。

“他是个大个子,像只老虎一样强壮有力。他已年过半百,但仍很健康。他不知疲倦。他们说他在长征路上背着许多受伤的部下行军。即使他还在当国民党的将领时,他的生活也跟他的部下一样简单。他不计较个人财物——除了马匹。他喜欢马。有一次他有一匹非常喜欢的马,这匹马给敌军俘获了。贺龙又去打仗夺回来。结果真的夺了回来!虽然贺龙性格很急躁,但是他很谦虚。他参加共产党后,一直忠于党,从来没有违反过党的纪律。他总希望别人提出批评,留心听取意见。他的妹妹很像他,个子高大,是个大脚女人。她领导红军作战——还亲自背伤员。贺龙的妻子也是如此。”

贺龙对有钱人的仇视,在中国是到处流传的——这似乎主要要回溯到他的红色游击队刚刚开始组成的年代,当时湖南苏区还没有处在共产党的全面控制之下。在何键“农民大屠杀”时期许多农民有亲友遭到杀害,或者反动派在何键统治下夺回权力后,本人遭到地主的殴打和压迫,都抱着深仇大恨来投奔贺龙。据说,如果贺龙还在二百里外的地方,地主士绅都要闻风逃跑,哪怕有南京军队重兵驻守的地方也是如此,因为他以行军神出鬼没著称。

有一次贺龙带到了一个名叫波斯哈德的瑞士传教士,军事法庭因他从事所谓间谍活动——大概不过是把红军动向的情报传给国民党当局,许多传教士都是这样做的——“判处”他监禁十八个月。贺龙开始长征时,波斯哈德牧师的徒刑还没有满期,因此奉命跟着军队走,最后刑期满了以后才在途中释放,给旅费前往云南府。使得大多数人感到意外的是,波斯哈德牧师对贺龙并没有讲什么坏话。相反,据说他说过,“如果农民都知道共产党是怎样的,没有人会逃走。”

1.联系原著说说贺龙有哪些传奇的经历?

①一把菜刀在湖南建立一个苏区;②参加南昌起义并加入共产党;③多次把哥老会成员收编进红军;④行军神出鬼没。

2.以选段为例分析贺龙的性格特点。

①贺龙参加共产党后一直忠于党,总希望别人提出批评,留心听取意见,可见他谦虚、忠诚的性格特点;

②他在长征路上背着部下行军,不计较个人财物,生活和部下一样简单,可见他关心部下、大方节俭;③他为了夺回战马又去攻打敌军,可见他性格急躁、英勇善战;④他仇视地主和士绅,善待俘虏,可见他爱憎分明,同时守纪律、识大体。

3.选段中瑞士传教士波斯哈德为什么说“如果农民都知道共产党是怎样的,没有人会逃走”?

侧面衬托了共产党领导的红军宽宏大量,善良仁厚,同时也让贺龙这一人物形象更加丰满和立体。

(三) 强渡大渡河

泸定桥建桥已有数百年的历史,同华西急流深河上的所有桥梁一样都是用铁索修成。一共有十六条长达一百多码的粗大铁索横跨在河上,铁索两端埋在石块砌成的桥头堡下面,用水泥封住。铁索上面铺了厚木板作桥面,但是当红军到达时,他们发现已有一半的木板被撬走了,在他们面前到河流中心之间只有空铁索。在北岸的桥头堡有个敌军的机枪阵地面对着他们,后面是一师白军据守的阵地。当然,这条桥本来是应该炸毁的,但是四川人对他们少数几条桥感情很深;修桥很困难,代价也大。据说光是修泸定桥“就花了十八省捐献的钱财。”反正谁会想到红军会在没有桥板的铁索上过桥呢,那不是发疯了吗?但是红军就是这样做的。

时不可失。必须在敌人援军到达之前把桥占领。于是再一次征求志愿人员。红军战士一个个站出来愿意冒生命危险,于是在报名的人中最后选了三十个人。他们身上背了毛瑟枪和手榴弹,马上就爬到沸腾的河流上去了,紧紧地抓住了铁索一步一抓地前进。红军机枪向敌军碉堡开火,子弹都飞迸在桥头堡上。敌军也以机枪回报,狙击手向着在河流上空摇晃地向他们慢慢爬行前进的红军射击。第一个战士中了弹,掉到了下面的急流中,接着又有第二个,第三个。但是别的人越来越爬近到桥中央,桥上的木板对这些敢死队起了一点保护作用,敌人的大部分子弹都迸了开去,或者落在对岸的悬崖上。

四川军队大概从来没有见过这样的战士——这些人当兵不只是为了有个饭碗,这些青年为了胜利而甘于送命。他们是人,是疯子,还是神?迷信的四川军队这样嘀咕。他们自己的斗志受到了影响;也许他们故意开乱枪不想打死他们;也许有些人暗中祈祷对方冒险成功!终于有一个红军战士爬上了桥板,拉开一个手榴弹,向敌人碉堡投去,一掷中的。军官这时急忙下令拆毁剩下的桥板,但是已经迟了。又有几个红军爬了过来。敌人把煤油倒在桥板上,开始烧了起来。但是这时已有二十个左右红军匍匐向前爬了过来,把手榴弹一个接着一个投到了敌军机枪阵地。

突然,他们在南岸的同志们开始兴高采烈地高呼:

“红军万岁!革命万岁!大渡河三十英雄万岁!”原来白军已经仓惶后撤!进攻的红军全速前进,冒着舔人的火焰冲过了余下的桥板。纵身跳进敌人碉堡,把敌人丢弃的机枪掉过头来对准岸上。

这时便有更多的红军蜂拥爬上了铁索,赶来扑灭了火焰,铺上了新板。不久,在安顺场过了河的一师红军也出现了,对残余的敌军阵地展开侧翼进攻,这样没有多久白军就全部窜逃——有的是窜逃,有的是同红军一起追击,因为有一百左右的四川军队缴械投诚,参加追击。一两个小时之内,全军就兴高采烈地一边放声高唱,一边渡过了大渡河,进入了四川境内。在他们头顶上空,蒋介石的飞机无可奈何地怒吼着,红军发疯一样向他们叫喊挑战。在共军蜂拥渡河的时候,这些飞机企图炸毁铁索桥,但炸弹都掉在河里,溅起一片水花。

1.联系原著概括红军强渡大渡河的经过。

红军奇袭了安顺场,确保了北渡通道。由于河流湍急,人员运输耗时长,红军领导层决定占领上游的泸定桥。于是,红军的先锋队甩开敌军,抢行到达泸定桥。当红军到达时,桥上木板已被撬走,北岸的桥头堡,有敌军的机枪阵。为了在敌人援军到达之前把桥占领,红军冒着敌人的炮火,在枪林弹雨中,沿铁索前进。在红军的强有力进攻下,敌军纷纷窜逃,红军全军渡过大渡河。

2.在红军举国大迁移中有过类似的英勇故事,请列举三个。

四渡赤水;巧渡金沙江;爬雪山;过草地。

3.有人认为现在是和平年代,中国已经独立并富强了,长征精神早已过时,请联系原著红军长征精神的具体内容谈谈你的看法。

(1)长征精神:①人民的利益高于一切,坚定革命理想信念,坚信正义事业必胜;②为救国救民,不惧艰难险阻,不惜牺牲一切;③坚持独立自主,实事求是,一切从实际出发;④顾全大局,严守纪律,紧密团结;⑤依靠群众,与人民生死相依、患难与共、艰苦奋斗。

(2)看法:人无精神则不立,国无精神则不强。在历史与现实的交互印证中,长征精神历久弥新,更加凸现出它充满生机和活力的时代价值。“每一代人有每一代人的长征路,每一代人都要走好自己的长征路”。在新的长征路上,我们还会遇到各种艰险坎坷,要时刻准备应对重大挑战、抵御重大风险、克服重大阻力、解决重大矛盾。这就要求我们必须大力弘扬长征精神,继续奋勇前进。所以,长征精神永不过时。