第21课 清朝前期的文学艺术【课件】【统编版】(共41张PPT)

文档属性

| 名称 | 第21课 清朝前期的文学艺术【课件】【统编版】(共41张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 22.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-03-02 23:25:07 | ||

图片预览

文档简介

(共41张PPT)

随着商品经济的发展和市民文化的繁荣,清代的文学艺术取得很大的成就,小说创作大放异彩,戏剧表演也发展到一个新的阶段。为什么说《红楼梦》是我国古代最优秀的长篇小说?清代的戏剧剧种有什么新的发展?

清朝前期的

文学艺术

第二十一课

《红楼梦》

尔今死去侬收葬,

未卜侬身何日丧?

侬今葬花人笑痴,

他年葬侬知是谁?

试看春残花渐落,

便是红颜老死时。

一朝春尽红颜老,

花落人亡两不知!

——《葬花吟》

作者:

原名:

续写改名:

面世:

地位:

索迹红楼

艺术成就最高、影响最深远

曹雪芹

《石头记》

高鹗

乾隆晚期

曹雪芹,名霑,出生于贵族世家。少年时曾享受过一段富贵豪华的生活。雍正时曹家被抄,彻底败落,曹雪芹移居北京西郊,穷困潦倒,温饱无着。他回顾家族兴衰,对社会有了深切而清醒的认识,“困而著书《石头记》”。

雪芹其人

梦回红楼

《红楼梦》开篇以神话形式介绍作品的由来,说女娲补天之石剩一块未用,弃在大荒山无稽崖青埂峰下。茫茫大士、渺渺真人经过此地,施法使其有了灵性,携带下凡。不知过了几世几劫,空空道人路过,见石上刻录了一段故事,便受石之托,抄写下来传世。辗转传到曹雪芹手中,经他批阅十载、增删五次而成书。

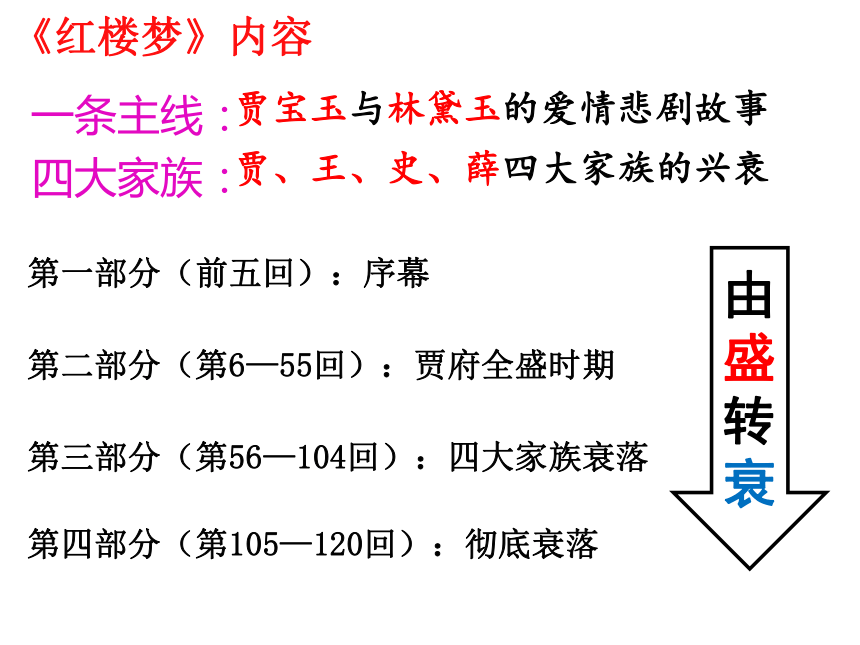

《红楼梦》内容

一条主线:

四大家族:

贾宝玉与林黛玉的爱情悲剧故事

贾、王、史、薛四大家族的兴衰

第一部分(前五回):序幕

第二部分(第6—55回):贾府全盛时期

第三部分(第56—104回):四大家族衰落

第四部分(第105—120回):彻底衰落

由盛转衰

红楼大观

金陵十二钗

贾元春

贾迎春

贾探春

贾惜春

薛宝钗

林黛玉

李 纨

秦可卿

贾巧姐

王熙凤

史湘云

妙 玉

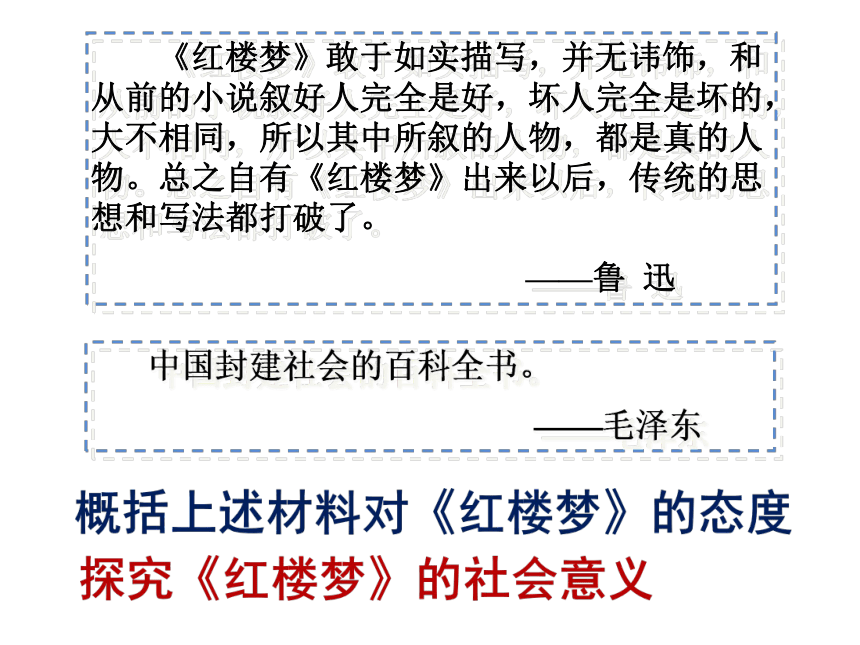

《红楼梦》敢于如实描写,并无讳饰,和从前的小说叙好人完全是好,坏人完全是坏的,大不相同,所以其中所叙的人物,都是真的人物。总之自有《红楼梦》出来以后,传统的思想和写法都打破了。

——鲁 迅

中国封建社会的百科全书。

——毛泽东

概括上述材料对《红楼梦》的态度

探究《红楼梦》的社会意义

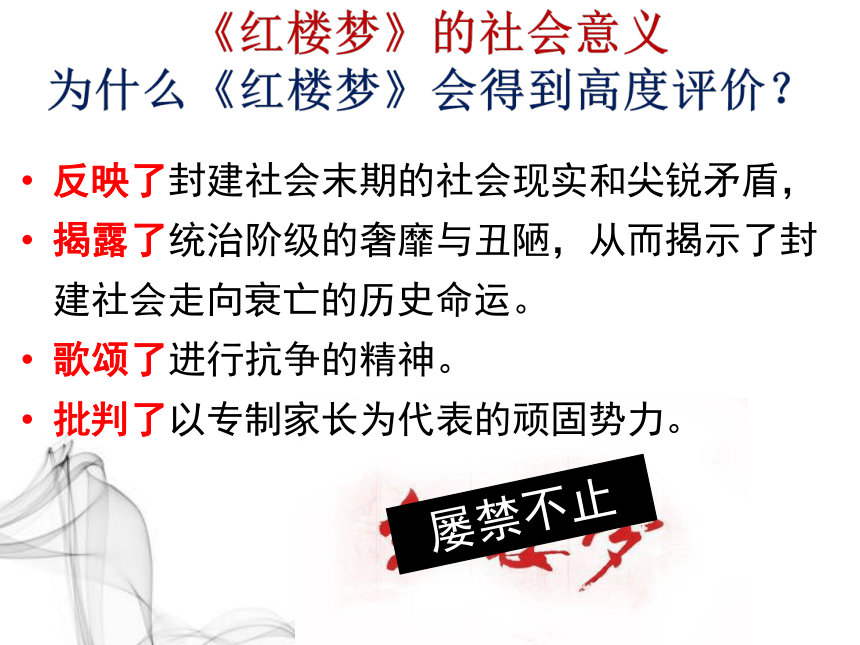

《红楼梦》的社会意义

为什么《红楼梦》会得到高度评价?

反映了封建社会末期的社会现实和尖锐矛盾,

揭露了统治阶级的奢靡与丑陋,从而揭示了封建社会走向衰亡的历史命运。

歌颂了进行抗争的精神。

批判了以专制家长为代表的顽固势力。

屡禁不止

《红楼梦》的创作特点

1、全书背景广阔,情节复杂,头绪纷繁,人物众多

2、结构严谨、层次清晰、语言精练而生动

3、思想性强、艺术性高

《红楼梦》是中国古代小说最杰出的巨著,对近现代小说的发展具有深远的影响,被誉为是我国古典小说的高峰。

四大名著

《红楼梦》是一部现实批判主义文学巨著,是中国文学史上最优秀的一部古典小说,在世界文学史上也占有重要地位。

今日红楼——红学

世上再无周汝昌,

无人再懂《红楼梦》!

明清小说繁荣的原因

1.商品经济的发展,人民反抗压迫、追求自由的愿望不断增强;

2.市民阶层的壮大,识字率提高,对通俗文化的需求量增大;

3.君主专制不断强化,统治日益腐朽,人民不满情绪日益高涨;

4.印刷术的空前发达为小说传播提供条件。

“贵妃有谕,说‘龄官极好,再作两出戏,不拘那两出就是了’。”贾蔷忙答应了,因命龄官作《游园》、《惊梦》二出。龄官自为此二出原非本角之戏,执意不作,定要作 《相约》、《相骂》二出。

——第十八回《元妃省亲》

红楼戏曲

《牡丹亭》

《钗钏记》

昆曲与京剧艺术

清代的戏剧创作,紧密联系社会现实,反映人民的心声,受到大众的喜爱。当时,观看戏剧已经成为城乡民众的一种主要的文化活动。清朝的戏剧,剧种不断增多,剧目繁多,内容丰富多彩,表演艺术推陈出新,流派风格争奇斗艳,雅俗共赏。

清代戏剧中,最有影响的是 和 。

昆曲

京剧

昆曲,又称昆剧、昆腔,原是流行于苏州昆山一带的昆山腔。昆曲集南北曲调特色,糅合诗词歌赋,结合柔美的舞姿,是戏曲艺术中的珍品,被称为百花园中的一朵“兰花”。由于许多剧种都以昆曲为基础加以发展,因此又有百戏之祖、中国戏曲之母的美名。

昆曲简介

成为全国性剧种

明万历末

发展到顶峰

昆曲兴衰

走向衰落(原因?)

清朝前期

清中后期

传世的

政治历史剧

因循守旧

作品庸俗

脱离广大民众和现实生活

花雅之争

花雅之争是清代中叶以来戏曲花部和雅部之间的竞争。

所谓雅,就是正的意思,即奉昆曲为雅乐正声,是为“官腔”;所谓花,就是杂的意思,故花部诸腔戏,又有“乱弹”之称,曾长期受到上层社会的歧视。

花雅之分对戏曲声腔有明显的褒贬评价,是古代封建正统的“雅”“俗”观念对戏曲认识上的具体表现,所以戏曲史中把此时期“花部”诸腔和昆曲争夺剧坛地位的历史称为“花雅之争”。

乾隆末年四大徽班进京,花部取得最终胜利。

四大徽班进京,把二簧调带入北京,与京、秦、昆

合演,形成南腔北调汇集一城的奇特景观,导致

京剧诞生。

京剧的诞生

1790年,乾隆帝80寿辰,四大徽班进京献艺,为京剧的形成奠定了基础。后来,徽调不断吸收昆曲、秦腔、京调、汉调等地方戏的优点,加以创造和改进,在道光年间逐渐形成一个新的剧种“皮黄戏”。皮黄戏博采众长,又带有北京的地方特色,以后被称为“京戏”或“京剧”。

京剧简介

京剧集中体现了中国传统文化的精髓。从两千年前的汉代乐舞,到唐代的梨园百戏,再到宋代的南剧,明清的昆曲,都为京剧的形成提供了充足的养分。京剧形成的过程,也是京剧在中国传统文化中海纳百川的过程。因此,京剧虽然只有一百多年的历史,但它的精神核心却是两千年的中国文化。

此外,京剧艺术与诗词、书法、绘画等古典艺术和中国人的审美情趣相互辉映。故此,京剧是中国的“国粹”之一,被誉为“国剧”。

京剧广为流传

皇室的扶持

广大群众的喜爱

不断创新,日趋完善

原因

生 旦 净 丑

京剧四大行当

京剧艺术手段

唱 念 做 打

京剧流派

谭鑫培

谭派

余叔岩 高庆奎 言菊朋 马连良

余派 高派 言派 马派

大型典籍的编纂

康熙时期编纂的《康熙字典》,是一部大型的工具书,共收字47000多个。

大型典籍的编纂

康熙时期编订的《古今图书集成》共有1万余卷,内容广泛,涉及当时的主要学问。

大型典籍的编纂

乾隆时期编纂的《四库全书》最为浩繁,总计近8万卷,近10亿字,几乎包括了清中叶以前所有重要的文献典籍,堪称前所未有的巨大文化工程,对我国古代文化的传承具有重要的价值和影响。

课堂小结

我国古典小说的高峰——

明朝发展,清朝前期达到顶峰清朝中期,陷入困境——

国粹、国剧——

《红楼梦》

昆曲

京剧

如何传承我国的传统文化?

加强保护和宣传;

在继承的基础上进行创新;

吸收其他文化的精华部分;

重视与现实生活的连接。

腹有诗书气自华

开谈不说红楼梦

纵读诗书也枉然

一曲红楼多少梦

情天情海幻情身

概况

花雅之争是在中国戏曲史上,花雅之争是清代中叶以来戏曲花部和雅部之间的竞争。

一般认为,雅部就是昆腔。花部为京腔、秦腔、弋阳腔、 梆子腔、罗罗腔、二黄调,统谓之乱弹。(李斗《扬州画舫录》)

花、雅之分,沿袭了历来封建统治者分乐舞为雅、俗两部的旧例,具有崇雅抑俗的倾向。所谓雅,就是正的意思,即奉昆曲为雅乐正声;所谓花,就是杂的意思,言其声腔花杂不纯,多为野调俗曲。故花部诸腔戏,又有“乱弹”的称谓,曾长期受到上层社会、士大夫的歧视而登不了“大雅之堂”。

雅部与花部的划分,对戏曲声腔有明显的褒贬评价,是古代封建正统的“雅”、“俗”观念对戏曲认识上的具体表现,所以戏曲史中把此时期“花部”诸腔和昆曲争夺剧坛地位的历史称为“花雅之争”。

花雅区别

一、戏曲行当之别,即所谓“凡旦色之涂抹、科诨、取妍者为‘花’”,“不傅粉而工歌唱者为‘正’”,即雅。即以上吴长元所云。这是花、雅的原始意义。元夏庭芝《青楼集》“李幼奴”条云:“凡妓,以墨点破其面者为花旦。”盖与此相近。

二、戏曲声腔之别,盖由原始义而来。原始义中的“花”是花杂、通俗的意思,“正”是雅正,引申为戏曲声腔,花杂、通俗者称花,雅正者称雅。即以上吴长元所云“今以弋腔、梆子等曰‘花部’,昆腔曰‘雅部’”。

三、戏班之别,歌雅音之戏班为雅部,歌花杂、通俗之音之戏班为花部。

社会背景

地方戏的繁荣和京剧的产生,标志着中国戏曲进入一个新的发展阶段。元代杂剧和宋元南戏为地方戏树立楷模,推动戏曲的前进。明中叶到清初昆曲以唱腔优美和剧目丰富,在剧坛占有几乎压倒一切的优势。从康熙末至乾隆朝,地方戏似雨后春笋,纷纷出现,蓬勃发展,以其关目排场和独特的风格,赢得观众的爱好和欢迎,与昆曲一争长短,出现花部与雅部之分。但地方戏不登大雅之堂,被统治者排抑,昆腔则受到钟爱,给予扶持。花部诸腔则在广大人民的喜爱和民间艺人的辛勤培育下,以新鲜和旺盛的生命力,不停地冲击和争夺着昆腔的剧坛地位。民间戏曲的交流与竞赛,提高和丰富,逐渐夺走昆曲部分场地和群众,但还不能与之分庭抗礼,宫廷和官僚士绅府第所演的大多数还是昆曲,花部剧种处在附属地位,主要在民间演出。

变化过程

明清以来的苏州地区,资本主义工商业非常发达,形成了江南的经济文化中心。中国戏曲发展至清代乾隆年间,昆腔经过魏良辅,李玉等剧作家的改进,因为音律精美,乐词优美,执剧坛牛耳者已明显归于昆曲大宗。昆曲又名昆山腔、水磨调,以“调用水磨,拍捱冷板,声则平上去入之婉协,字则头腹尾音之毕匀,功深镕琢,气无烟火,启口轻圆,收音纯细”著名,素被曲苑幽兰之雅称,曾于明清两朝风靡南北二百余年。然而乾隆年间,在北京先有京腔和昆剧争胜,后有秦腔的冲击,乾隆后期,昆曲雄踞之势已遭挑战,民间花部乱弹声音益隆,尤其是乾隆四十四年各地乱弹进京祝寿,就中四川艺人魏长生(魏三)声色新人耳目,一时名动京师,竟使“京腔旧本,置之高阁”,“六大班伶人失业,争附入秦班觅食,以免冻饿而已。”此后虽然皇室竭力地扶持昆剧,但是在花雅之争的长期拉锯战中,昆剧日衰已无可阻挡。几经较量,花部诸腔终以“其文直质”、“其音慷慨”的优势取代雅部昆曲王者地位。

变化阶段

花雅之争并不是匀速发展的,它大致经历了三个阶段:

1、康熙中叶以后的昆腔、弋阳腔(京腔)并峙。技艺高超的弋阳腔与昆曲争胜,弋阳腔在北京的分支高腔取得优势,甚至压倒昆曲,出现“六大名班,九门轮转”的局面,受到统治者的青睐,进入宫廷,很快演化成御用声腔,失去刚健清新的特色,逐渐雅化而衰落下去。

2、乾隆中叶的京腔、秦腔之争。1779年(乾隆四十四年)秦腔表演艺术大师魏长生进京,与昆、高二腔争胜,轰动京师,大有压倒后者的势头,占取上风,以致“歌闻昆曲,辄哄然散去”。(徐孝常《梦中缘传奇序》)清廷出面,屡贴告示,禁止演出,魏长生被迫离京南下。

3、乾隆末年四大徽班进京,花部取得最终胜利。1790年(乾隆五十五年)乾隆帝80大寿,高朗亭率徽班来京演出,以安庆花部,合京(即高腔)、秦二腔,组成三庆班,接着又有四喜班、春台班、和春班,即著名的四大徽班进京,把二簧调带入北京,与京、秦、昆合演,形成南腔北调汇集一城的奇特景观。

意义影响

经过“花雅之争”,雅部昆曲最终衰落下来。但是由于各种地方戏聚集北京等大城市,文化交流频繁,各种花部之间互相吸取经验,花部和雅部之间在竞争的同时也互相吸取经验。明朝后期到清代前期昆曲与弋阳腔相争相持的现象和乾隆末年徽班进京更是导致近代京剧诞生。

随着商品经济的发展和市民文化的繁荣,清代的文学艺术取得很大的成就,小说创作大放异彩,戏剧表演也发展到一个新的阶段。为什么说《红楼梦》是我国古代最优秀的长篇小说?清代的戏剧剧种有什么新的发展?

清朝前期的

文学艺术

第二十一课

《红楼梦》

尔今死去侬收葬,

未卜侬身何日丧?

侬今葬花人笑痴,

他年葬侬知是谁?

试看春残花渐落,

便是红颜老死时。

一朝春尽红颜老,

花落人亡两不知!

——《葬花吟》

作者:

原名:

续写改名:

面世:

地位:

索迹红楼

艺术成就最高、影响最深远

曹雪芹

《石头记》

高鹗

乾隆晚期

曹雪芹,名霑,出生于贵族世家。少年时曾享受过一段富贵豪华的生活。雍正时曹家被抄,彻底败落,曹雪芹移居北京西郊,穷困潦倒,温饱无着。他回顾家族兴衰,对社会有了深切而清醒的认识,“困而著书《石头记》”。

雪芹其人

梦回红楼

《红楼梦》开篇以神话形式介绍作品的由来,说女娲补天之石剩一块未用,弃在大荒山无稽崖青埂峰下。茫茫大士、渺渺真人经过此地,施法使其有了灵性,携带下凡。不知过了几世几劫,空空道人路过,见石上刻录了一段故事,便受石之托,抄写下来传世。辗转传到曹雪芹手中,经他批阅十载、增删五次而成书。

《红楼梦》内容

一条主线:

四大家族:

贾宝玉与林黛玉的爱情悲剧故事

贾、王、史、薛四大家族的兴衰

第一部分(前五回):序幕

第二部分(第6—55回):贾府全盛时期

第三部分(第56—104回):四大家族衰落

第四部分(第105—120回):彻底衰落

由盛转衰

红楼大观

金陵十二钗

贾元春

贾迎春

贾探春

贾惜春

薛宝钗

林黛玉

李 纨

秦可卿

贾巧姐

王熙凤

史湘云

妙 玉

《红楼梦》敢于如实描写,并无讳饰,和从前的小说叙好人完全是好,坏人完全是坏的,大不相同,所以其中所叙的人物,都是真的人物。总之自有《红楼梦》出来以后,传统的思想和写法都打破了。

——鲁 迅

中国封建社会的百科全书。

——毛泽东

概括上述材料对《红楼梦》的态度

探究《红楼梦》的社会意义

《红楼梦》的社会意义

为什么《红楼梦》会得到高度评价?

反映了封建社会末期的社会现实和尖锐矛盾,

揭露了统治阶级的奢靡与丑陋,从而揭示了封建社会走向衰亡的历史命运。

歌颂了进行抗争的精神。

批判了以专制家长为代表的顽固势力。

屡禁不止

《红楼梦》的创作特点

1、全书背景广阔,情节复杂,头绪纷繁,人物众多

2、结构严谨、层次清晰、语言精练而生动

3、思想性强、艺术性高

《红楼梦》是中国古代小说最杰出的巨著,对近现代小说的发展具有深远的影响,被誉为是我国古典小说的高峰。

四大名著

《红楼梦》是一部现实批判主义文学巨著,是中国文学史上最优秀的一部古典小说,在世界文学史上也占有重要地位。

今日红楼——红学

世上再无周汝昌,

无人再懂《红楼梦》!

明清小说繁荣的原因

1.商品经济的发展,人民反抗压迫、追求自由的愿望不断增强;

2.市民阶层的壮大,识字率提高,对通俗文化的需求量增大;

3.君主专制不断强化,统治日益腐朽,人民不满情绪日益高涨;

4.印刷术的空前发达为小说传播提供条件。

“贵妃有谕,说‘龄官极好,再作两出戏,不拘那两出就是了’。”贾蔷忙答应了,因命龄官作《游园》、《惊梦》二出。龄官自为此二出原非本角之戏,执意不作,定要作 《相约》、《相骂》二出。

——第十八回《元妃省亲》

红楼戏曲

《牡丹亭》

《钗钏记》

昆曲与京剧艺术

清代的戏剧创作,紧密联系社会现实,反映人民的心声,受到大众的喜爱。当时,观看戏剧已经成为城乡民众的一种主要的文化活动。清朝的戏剧,剧种不断增多,剧目繁多,内容丰富多彩,表演艺术推陈出新,流派风格争奇斗艳,雅俗共赏。

清代戏剧中,最有影响的是 和 。

昆曲

京剧

昆曲,又称昆剧、昆腔,原是流行于苏州昆山一带的昆山腔。昆曲集南北曲调特色,糅合诗词歌赋,结合柔美的舞姿,是戏曲艺术中的珍品,被称为百花园中的一朵“兰花”。由于许多剧种都以昆曲为基础加以发展,因此又有百戏之祖、中国戏曲之母的美名。

昆曲简介

成为全国性剧种

明万历末

发展到顶峰

昆曲兴衰

走向衰落(原因?)

清朝前期

清中后期

传世的

政治历史剧

因循守旧

作品庸俗

脱离广大民众和现实生活

花雅之争

花雅之争是清代中叶以来戏曲花部和雅部之间的竞争。

所谓雅,就是正的意思,即奉昆曲为雅乐正声,是为“官腔”;所谓花,就是杂的意思,故花部诸腔戏,又有“乱弹”之称,曾长期受到上层社会的歧视。

花雅之分对戏曲声腔有明显的褒贬评价,是古代封建正统的“雅”“俗”观念对戏曲认识上的具体表现,所以戏曲史中把此时期“花部”诸腔和昆曲争夺剧坛地位的历史称为“花雅之争”。

乾隆末年四大徽班进京,花部取得最终胜利。

四大徽班进京,把二簧调带入北京,与京、秦、昆

合演,形成南腔北调汇集一城的奇特景观,导致

京剧诞生。

京剧的诞生

1790年,乾隆帝80寿辰,四大徽班进京献艺,为京剧的形成奠定了基础。后来,徽调不断吸收昆曲、秦腔、京调、汉调等地方戏的优点,加以创造和改进,在道光年间逐渐形成一个新的剧种“皮黄戏”。皮黄戏博采众长,又带有北京的地方特色,以后被称为“京戏”或“京剧”。

京剧简介

京剧集中体现了中国传统文化的精髓。从两千年前的汉代乐舞,到唐代的梨园百戏,再到宋代的南剧,明清的昆曲,都为京剧的形成提供了充足的养分。京剧形成的过程,也是京剧在中国传统文化中海纳百川的过程。因此,京剧虽然只有一百多年的历史,但它的精神核心却是两千年的中国文化。

此外,京剧艺术与诗词、书法、绘画等古典艺术和中国人的审美情趣相互辉映。故此,京剧是中国的“国粹”之一,被誉为“国剧”。

京剧广为流传

皇室的扶持

广大群众的喜爱

不断创新,日趋完善

原因

生 旦 净 丑

京剧四大行当

京剧艺术手段

唱 念 做 打

京剧流派

谭鑫培

谭派

余叔岩 高庆奎 言菊朋 马连良

余派 高派 言派 马派

大型典籍的编纂

康熙时期编纂的《康熙字典》,是一部大型的工具书,共收字47000多个。

大型典籍的编纂

康熙时期编订的《古今图书集成》共有1万余卷,内容广泛,涉及当时的主要学问。

大型典籍的编纂

乾隆时期编纂的《四库全书》最为浩繁,总计近8万卷,近10亿字,几乎包括了清中叶以前所有重要的文献典籍,堪称前所未有的巨大文化工程,对我国古代文化的传承具有重要的价值和影响。

课堂小结

我国古典小说的高峰——

明朝发展,清朝前期达到顶峰清朝中期,陷入困境——

国粹、国剧——

《红楼梦》

昆曲

京剧

如何传承我国的传统文化?

加强保护和宣传;

在继承的基础上进行创新;

吸收其他文化的精华部分;

重视与现实生活的连接。

腹有诗书气自华

开谈不说红楼梦

纵读诗书也枉然

一曲红楼多少梦

情天情海幻情身

概况

花雅之争是在中国戏曲史上,花雅之争是清代中叶以来戏曲花部和雅部之间的竞争。

一般认为,雅部就是昆腔。花部为京腔、秦腔、弋阳腔、 梆子腔、罗罗腔、二黄调,统谓之乱弹。(李斗《扬州画舫录》)

花、雅之分,沿袭了历来封建统治者分乐舞为雅、俗两部的旧例,具有崇雅抑俗的倾向。所谓雅,就是正的意思,即奉昆曲为雅乐正声;所谓花,就是杂的意思,言其声腔花杂不纯,多为野调俗曲。故花部诸腔戏,又有“乱弹”的称谓,曾长期受到上层社会、士大夫的歧视而登不了“大雅之堂”。

雅部与花部的划分,对戏曲声腔有明显的褒贬评价,是古代封建正统的“雅”、“俗”观念对戏曲认识上的具体表现,所以戏曲史中把此时期“花部”诸腔和昆曲争夺剧坛地位的历史称为“花雅之争”。

花雅区别

一、戏曲行当之别,即所谓“凡旦色之涂抹、科诨、取妍者为‘花’”,“不傅粉而工歌唱者为‘正’”,即雅。即以上吴长元所云。这是花、雅的原始意义。元夏庭芝《青楼集》“李幼奴”条云:“凡妓,以墨点破其面者为花旦。”盖与此相近。

二、戏曲声腔之别,盖由原始义而来。原始义中的“花”是花杂、通俗的意思,“正”是雅正,引申为戏曲声腔,花杂、通俗者称花,雅正者称雅。即以上吴长元所云“今以弋腔、梆子等曰‘花部’,昆腔曰‘雅部’”。

三、戏班之别,歌雅音之戏班为雅部,歌花杂、通俗之音之戏班为花部。

社会背景

地方戏的繁荣和京剧的产生,标志着中国戏曲进入一个新的发展阶段。元代杂剧和宋元南戏为地方戏树立楷模,推动戏曲的前进。明中叶到清初昆曲以唱腔优美和剧目丰富,在剧坛占有几乎压倒一切的优势。从康熙末至乾隆朝,地方戏似雨后春笋,纷纷出现,蓬勃发展,以其关目排场和独特的风格,赢得观众的爱好和欢迎,与昆曲一争长短,出现花部与雅部之分。但地方戏不登大雅之堂,被统治者排抑,昆腔则受到钟爱,给予扶持。花部诸腔则在广大人民的喜爱和民间艺人的辛勤培育下,以新鲜和旺盛的生命力,不停地冲击和争夺着昆腔的剧坛地位。民间戏曲的交流与竞赛,提高和丰富,逐渐夺走昆曲部分场地和群众,但还不能与之分庭抗礼,宫廷和官僚士绅府第所演的大多数还是昆曲,花部剧种处在附属地位,主要在民间演出。

变化过程

明清以来的苏州地区,资本主义工商业非常发达,形成了江南的经济文化中心。中国戏曲发展至清代乾隆年间,昆腔经过魏良辅,李玉等剧作家的改进,因为音律精美,乐词优美,执剧坛牛耳者已明显归于昆曲大宗。昆曲又名昆山腔、水磨调,以“调用水磨,拍捱冷板,声则平上去入之婉协,字则头腹尾音之毕匀,功深镕琢,气无烟火,启口轻圆,收音纯细”著名,素被曲苑幽兰之雅称,曾于明清两朝风靡南北二百余年。然而乾隆年间,在北京先有京腔和昆剧争胜,后有秦腔的冲击,乾隆后期,昆曲雄踞之势已遭挑战,民间花部乱弹声音益隆,尤其是乾隆四十四年各地乱弹进京祝寿,就中四川艺人魏长生(魏三)声色新人耳目,一时名动京师,竟使“京腔旧本,置之高阁”,“六大班伶人失业,争附入秦班觅食,以免冻饿而已。”此后虽然皇室竭力地扶持昆剧,但是在花雅之争的长期拉锯战中,昆剧日衰已无可阻挡。几经较量,花部诸腔终以“其文直质”、“其音慷慨”的优势取代雅部昆曲王者地位。

变化阶段

花雅之争并不是匀速发展的,它大致经历了三个阶段:

1、康熙中叶以后的昆腔、弋阳腔(京腔)并峙。技艺高超的弋阳腔与昆曲争胜,弋阳腔在北京的分支高腔取得优势,甚至压倒昆曲,出现“六大名班,九门轮转”的局面,受到统治者的青睐,进入宫廷,很快演化成御用声腔,失去刚健清新的特色,逐渐雅化而衰落下去。

2、乾隆中叶的京腔、秦腔之争。1779年(乾隆四十四年)秦腔表演艺术大师魏长生进京,与昆、高二腔争胜,轰动京师,大有压倒后者的势头,占取上风,以致“歌闻昆曲,辄哄然散去”。(徐孝常《梦中缘传奇序》)清廷出面,屡贴告示,禁止演出,魏长生被迫离京南下。

3、乾隆末年四大徽班进京,花部取得最终胜利。1790年(乾隆五十五年)乾隆帝80大寿,高朗亭率徽班来京演出,以安庆花部,合京(即高腔)、秦二腔,组成三庆班,接着又有四喜班、春台班、和春班,即著名的四大徽班进京,把二簧调带入北京,与京、秦、昆合演,形成南腔北调汇集一城的奇特景观。

意义影响

经过“花雅之争”,雅部昆曲最终衰落下来。但是由于各种地方戏聚集北京等大城市,文化交流频繁,各种花部之间互相吸取经验,花部和雅部之间在竞争的同时也互相吸取经验。明朝后期到清代前期昆曲与弋阳腔相争相持的现象和乾隆末年徽班进京更是导致近代京剧诞生。

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源