人民版高中历史必修第二册专题一《古代中国经济的基本结构与特点》检测题(含答案)

文档属性

| 名称 | 人民版高中历史必修第二册专题一《古代中国经济的基本结构与特点》检测题(含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 61.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-03-04 12:32:42 | ||

图片预览

文档简介

《古代中国经济的基本结构与特点》检测题

一、单选题

1.中国上古史留下了很多“治水”的神话传说和文献,这主要是因为治水

A.给文人骚客以很多的想象力 B.与传统的农业生产密切相关

C.治水可以展示“王”的作用 D.迎合中国传统“龙”的崇拜

2.汉代晁错在他的《论贵粟疏》中写道:“勤苦如此,尚复被水旱之灾,急政暴赋,赋敛不时,朝令而暮当具,有者半贾而卖,亡者取倍称之息。于是,有卖田宅者、鬻子孙以偿责(债)者。”下列对材料解读错误的是

A.古代小农经济的基本特征是自给自足 B.自然因素制约农业经济发展

C.反映了古代小农经济的脆弱性 D.天灾人祸是农民贫困的重要原因

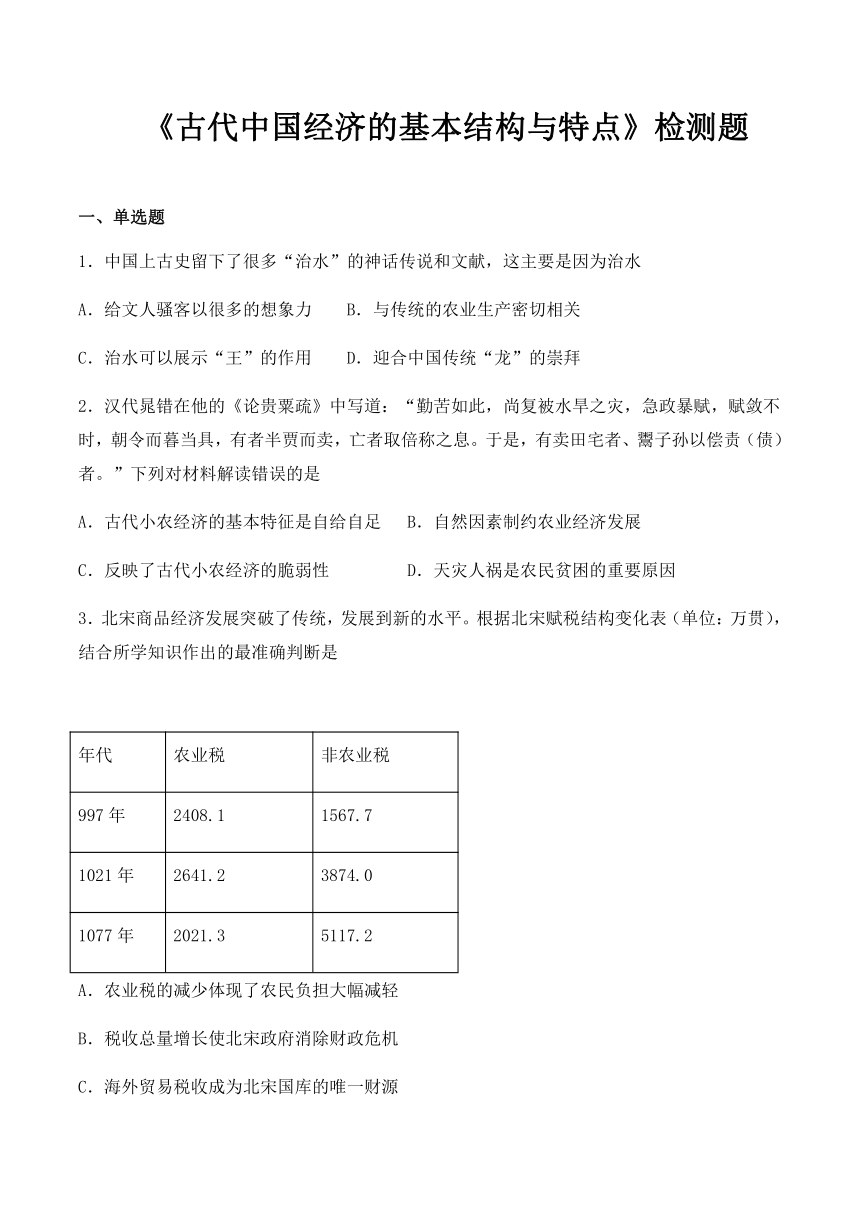

3.北宋商品经济发展突破了传统,发展到新的水平。根据北宋赋税结构变化表(单位:万贯),结合所学知识作出的最准确判断是

年代 农业税 非农业税

997年 2408.1 1567.7

1021年 2641.2 3874.0

1077年 2021.3 5117.2

A.农业税的减少体现了农民负担大幅减轻

B.税收总量增长使北宋政府消除财政危机

C.海外贸易税收成为北宋国库的唯一财源

D.商业环境相对宽松推进商业经济的繁荣

4.南宋时期临安城内各种“社”、“会”之类的组织十分常见。“社”大多为演艺人员组织,“会”则是从事市民文学创作的文人组织。与手工业组织相比,“社”“会”组织较少受到政府干预,且多属于民间自主的活动团体。这表明南宋时期

A.重农抑商政策发生松动 B.艺人社会地位得到提高

C.市民阶层群体意识增强 D.经济发展刺激民主自治的产生

5.明朝中后期,有很多读书人通过诗文、书画、小说,不少能工巧匠、名医名卜则通过技艺,获得了社会地位、政治身份或经济收益。上述现象根源于

A.政府放弃重农抑商 B.商品经济的活跃

C.城市功能逐渐转型 D.科举制走向僵化

6.“(明政府规定)政府以钱粮、银两或预先购好的丝料分发机户,机户织毕交官取酬。但钱粮往往每发后期(延误时期),且多克扣。以剥削之余,市积压之料。”对材料的最准确理解是

A.明朝已经出现了资本主义萌芽

B.明政府阻碍资本主义萌芽的发展

C.机户没有生产自主权

D.明政府组织机户进行有序的生产

7.“溥天之下,莫非王土”描述的是西周时期的井田制,下列关于该制度的说法不正确的是

A.“公田”实为贵族占有,但不得买卖 B.劳动者对“私田”只有使用权,没有所有权

C.耕种者要交纳地租 D.战国商鞅变法正式从法律上废除井田制

8.洪武元年(1368年),太祖针对当时物价起伏较大的情况,命在京、在外兵马司每隔二三日“时其物价”,即由官方确定物价,并向民间公布,以平抑市场价格。由此可见明朝

A.商业的发展呈现出衰退的趋势 B.严格控制商业活动范围和规模

C.严格奉行重农抑商的经济政策 D.加强了对商业行为的行政干预

9.《秦律杂抄》中规定:“非官府宫室本年度应生产的产品,又没有朝廷的特别命书,而擅敢制作其他器物,工师与县丞各要罚两副军甲。”据此可推断当时

A.手工业实行标准化生产 B.官营作坊生产成本比较高

C.官营作坊生产有计划性 D.官营手工业重视产品质量

10.斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中写到:宋朝时期值得注意的是发生了一场名副其实的商业革命,对整个欧亚大陆有重大意义。在这场“商业革命”中出现了:

A.地域性商人群体 B.世界上最早的纸币

C.独立经营的大商人 D.贯通东西的“丝绸之路”

11.据清《续通典食货》记载:交子三年一届,其肇因始于宋代之铜钱与铁钱混用而不便于携;迄神宗熙宁初年将伪造交子等同于伪造官方文书。据此可知宋代

A.金融秩序相当混乱 B.金属货币因质地不同不便交换

C.纸币的合法地位确立 D.伪币广泛流行,官府重拳出击

12.洪武八年(1367年),广东南雄商人载货入京,“至长淮,关吏留而税之,既阅月而货不售,商人讼于官”,朱元璋“命杖其吏,追其俸以偿商人。”这表明

A.政府保护民间合法商业活动 B.传统重农抑商政策有所松动

C.政府对市场和商人管理严格 D.商税收入成为政府主要财源

13.如图方鼎是我国“青铜时代”的代表物品,青铜时代是指

A.原始社会 B.夏商周时期 C.秦汉时期 D.春秋战国时期

14.黄梅戏天仙配《夫妻双双把家还》选段中唱到“你耕田来我织布,我挑水来你浇园。寒窑虽破能避风雨,夫妻恩爱苦也甜。”这反映了我国古代农业

A.自给自足 B.精耕细作 C.产量充足 D.技术领先

15.先秦时期有记载:“掩地表亩,刺草殖谷,多肥施田”“春耕、夏耘、秋收、冬藏,四者不失时,故五谷不绝,而百姓有余食也”“树落则粪本”等农业思想。据此可知,先秦时期中国农业强调

A.不违农时 B.人地和谐 C.铁犁牛耕 D.精耕细作

16.战国时,赵国铸造了大量的样式多样的青铜货币,其中布币是最主要的货币形式,还有为适应与燕齐交界地区的商业交往而转的刀币,以及受秦国影响铸造时间较晚的圆钱。这反映了当时赵国

A.手工业技术很发达 B.具有工商立国思想

C.取得经济霸主地位 D.积极开展商贸活动

17.唐代长安的商业店铺主要集中在东西两市,并规定,“日出为市,日落闭市。”南宋都城的商业店铺散布于城内各处,据记载约有“四百四十行”,夜市繁荣。由此可知,南宋时期

A.商业活动不受政府监管 B.商业活动突破时空限制

C.政府改变重农抑商政策 D.南方的工商业市镇兴盛

18.唐代由专门官吏“市舶使”负责管理外贸,宋代则由专门的机构“市舶司”处理外贸事宜。这折射出宋代

A.海外贸易地位上升 B.管理经验更为先进

C.官僚机构日渐扩大 D.抑商政策逐渐松动

19.下图是《古代中国农村的家庭纺织》图,体现了古代中国农村“男耕女织”的生产生活状态。“男耕女织”所反映的典型的经济形态是

A.商品经济 B.市场经济 C.计划经济 D.自然经济

20.宋徽宗时期,政府下令征收“侵街房廊钱”,即向侵占街道的店铺收税。这说明

①市坊制度崩溃 ②当时的城市规划出现失控苗头

③宋代商业繁荣 ④政府巧立名目,人民税负沉重

A.①②④ B.①②③ C.①③④ D.②③④

二、简答题

21.古代中国在农业方面的创造,对世界文明的进步做出了卓越的贡献;但发展过程中受到很多因素的影响,它们或起促进作用,或起阻碍作用,影响着传统农业的发展。结合所学知识,回答下列问题:

(1)生产工具在农业生产发展中起关键作用。春秋战国时期,我国农业生产技术有何突破?唐朝时生产工具又有何革新?

(2)“普天之下,莫非王土”反映了西周时期的什么土地制度?战国商鞅变法“为田开阡陌封疆”实际又确立了什么土地制度?从这一时期起我国古代农业经济形成的基本模式是什么?

(3)水利是中国传统农业发展的命脉。“水旱从人,不知饥馑,时无荒年,天下谓之‘天府’也”,这是古人对哪项水利工程的赞美?汉代关中农民还因地制宜的创造了一种什么灌溉系统?

(4)“富者田连阡陌,贫者无立锥之地”揭示了中国古代经济生活中的什么现象?导致了哪些社会问题?

22.西方工业革命始于棉纺织业工具的革新,而中国的手工业虽然成就突出,却未导致生产领域的技术革命,未实现生产力的极大飞跃。结合中国古代手工业的特点分析其原因。

三、材料分析题

23.阅读下列材料,回答问题。

材料一 从井田制、投田制、均田制到两税法,这就是古代中国的四种税制。皇帝根据亲巯远近来决定其分配土地的多少以及税收负担的多少,那些拥有大量土地的大地主和贵族要么拥有免税权,要么与官府句结,逃迎税收.最大的地主——皇帝却完全不用纳税收。皇室拥有自己的土地,但是皇家的私库与国库之间却并非究全封闭,皇帝经常会仲手进入国库花费财政税收。黄宗羲在《明夷待访录》中列举了从唐朝租庸调到明朝一条粮法的并税式改革的“积累莫返之害”,提出了并税式改革导致税上加税、愈演愈烈的著名命题,即历史上各种名目的税赋经并税式改革得以整编简化,但随后这些名目多的税种又重新出现,以致赋税持续攀升。从唐中后期“两税法”到雍正年间的“掉丁入亩”,其实质是一脉相承的,其最大的进步意义在于把人民从土地束缚中解放出来,去从事商业。

——据《从宪制看中国古代税制改革及共启示》

材料二 鸦片战争之后,清政府财税体系趋于崩溃。清政府对民族工商业征收的各种报效、租课、津贴和杂捐不仅繁难苛重,而且缺乏透明和公平,厘金、盐税和关税被时人称为大“暗税”,19世纪80年代,李鸿章就曾倡议仿行印花税。1909年,日本小林丑三郎所著《比较财政学》中文版面世,与此同时,《中报》、《东方杂志》等媒体也刊登了系列介绍税收知识的文章。辛亥革命前夕,清政府推行的财政举措,是继清末新政和预备立宪之后又一重大体制改革,旨在根据中央与地方的事权配备相应的财权,以达到现代国家责、权、利相统一的治理目标,因而实行分税制的财政管理体制被提到议事日程上来。清政府推行分税制的改革目标并未实现,却有利于规范和统一税收制度,清末税制改革遭遇重重阻力,许多新的税制在筹议、设计、立法甚至推行中纷纷流产,由于统治者尝试改革的出发点与民众期望相去甚远,彼此狐疑,导致方案冲突和搁浅。

——据《辛亥革命前后税制改革及其启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代税制的基本特征。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析清末税制改革的背景。

(3)综上所述,谈谈中国历史上税制演变的当代启示。

24.阅读下列材料

材料一 “赋役之制……课户每丁租粟二石。共调随乡土产绫绢施各二丈,布加五分之一,输绫绢施者锦三两,输布者麻三斤,……凡丁岁役二旬,无事则收其庸,每日三尺(布加五分之一)。……凡丁户皆有优复蠲免之制(诸皇采籍属宗飞者,及诸亲王茹以上父祖兄弟子孙及诸色杂有职掌人)……悉免课役。”

——《大唐六典》

材料二 “总抚一州县之赋役,量地计丁,……”一岁之役,官为佥(全部)募,力差则计其工食之费,量为增减;银差则计其交纳之费,加以增耗;凡颧办派办、京库、发需与留存供亿诸费,以及土贡方物,悉并为一条,皆计征银,折办与官,……盖均徭,里甲与两税为一,小民得无忧,而事亦易集,立法颇为单便。

——《明史·食货志》

材料三 “雍正初,令各省将丁口之赋摊入地角,输纳征解,统谓之地丁。先是康熙季年,四川广东诸省已有行之者。至是准直隶巡抚李维钧请,将丁银随地起征,每地赋一两摊入丁银二钱二厘。……自后丁徭与地赋合而为一,民纳地丁之外,别无徭役矣。”

——《清史稿·食货志》

请回答:

(1)根据材料一,归纳该税制的特点?

(2)比较材料二和材料三所,反映的税制内容有何异同?

参考答案

1.B 2.A 3.D 4.C 5.B 6.B 7.C 8.D 9.C 10.B 11.C 12.A 13.B 14.A 15.D 16.D 17.B 18.A 19.D 20.B

21.(1)铁农具使用和牛耕技术的推广(铁犁牛耕)。

发明曲辕犁。

(2)奴隶制土地国有制度(井田制)。

封建土地私有制(封建地主土地所有制)。

小农经济(自给自足的自然经济)。

(3)战国李冰都江堰。

井渠(坎儿井)。

(4)土地兼并现象(土地高度集中)。

造成农民贫苦落后,影响国家赋税收入;不利于中央集权,激化阶级矛盾,引起社会动荡。

22.(1)中国古代手工业与农业一样以自给自足为目的,规模小,社会需求不大,缺乏革新工具的动力和社会基础。

(2)代表当时手工业最高水平的官营手工业局限于为帝王贵族服务,技术的发明革新不能服务于社会,使行业间相互隔绝,新技术难以推广。

(3)官营手工业对工匠的束缚和压迫,使工匠缺乏改进技术的积极性;工匠世袭制度的实行,使技术的继承传递呈现封闭性特点,往往会导致失传;而私营手工业的小规模经营和世代严守技艺秘密,使生产技术难以交流提高。

(4)统治者往往对民营手工业的发展加以限制,阻碍了生产的发展,不利于新技术的研制发明。

23.(1)特征:以土地为核心,农民是税收主要承担者;呈现出家国不分的皇权专制特征;循环往复、不断累加;对农民的人身控制渐趋松驰。

(2)背景:列强的侵略及战乱造成财政危机,激化社会矛盾;民族工商业不断发展;近代西方民主思想与税收理论的广泛传播;民主革命的不断发展,统治危机加深;清末新政、预备立宪运动的推动。

(3)启示:税制改革是一个系统工程,必须标本兼治;要大力发展国民经济;加强税法宣传和纳税教育,营造和谐的税收环境;积极发挥税收调节作用。

24.(1)特点:第一,按丁征税;第二,以实物税为主,或实物地租;第三,纳绢代役,称为庸;第四,贵族官僚享有免交租庸调的特权。

(2)相同点:第一,均征收银两(或者用货币地租代替实物地租)。第二,简化了税收项目和手续。

不同点:一条鞭法既量地又计丁,没有废除人头税。地丁银把丁银摊丁入亩,废除了人头税。

同课章节目录

- 专题一 古代中国的经济的基本结构与特点

- 一 古代中国的农业经济

- 二 古代中国的手工业经济

- 三 古代中国的商业经济

- 四 古代中国的经济政策

- 专题二 近代中国资本主义的曲折发展

- 一 近代中国民族工业的兴起

- 二 民国时期民族工业的曲折发展

- 三 近代中国资本主义的历史命运

- 专题三 中国社会主义建设道路的探索

- 一 社会主义建设在探索中曲折发展

- 二 伟大的历史性转折

- 三 走向社会主义现代化建设新阶段

- 专题四 中国近现代社会生活的变迁

- 一 物质生活和社会习俗的变迁

- 二 交通和通信工具的进步

- 三 大众传播媒介的更新

- 专题五 走向世界的资本主义市场

- 一 开辟文明交往的航线

- 二 血与火的征服与掠夺

- 三 “蒸汽”的力量

- 四 走向整体的世界

- 专题六 罗斯福新政与当代资本主义

- 一 “自由放任”的美国

- 二 罗斯福新政

- 三 当代资本主义的新变化

- 专题七 苏联社会主义建设的经济与教训

- 一 社会主义建设道路的初期探索

- 二 斯大林模式的社会主义建设道路

- 三 苏联社会主义改革与挫折

- 专题八 当今世界经济的全球化趋势

- 一 二战后资本主义世界经济体系的形成

- 二 当今世界经济区域集团化的发展

- 三 经济全球化的世界

- 学习与探究之一:图说中国经济的发展

- 学习与探究之二:对社区居民生活方式变迁的调查

- 学习与探究之三:为哥伦布领航