山东省微山县第一中学2019-2020学年高一下学期网络课堂测试历史试题 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 山东省微山县第一中学2019-2020学年高一下学期网络课堂测试历史试题 Word版含答案 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 116.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-03-04 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

高一历史网上测试卷

(满分100分,时间60分钟)

一、单选题(每小题3分,共25题)

1.帝乙的长子启,因其母亲非正妻,启虽为长子却不能承袭帝位。帝乙的小儿子辛(即纣王),因其母是正宫,故继承帝位。材料说明( )

A.宗法制源于原始社会父权家长制????????B.殷商时期已经实行嫡长继承制

C.分封制加强商天子对地方的统治????????D.宗法观念规范了社会生活习俗

2.西周通过逐级分封,编织起由中央向四方扩散的控制网络,打破了夏商时期众邦林立的状态。这表明当时( )

A.出现了天下一统的趋势????????????????????????B.为统一制造舆论准备

C.经济文化交流比较频繁????????????????????????D.建立起中央集权制度

3.《尚书》保存了西周初期的一些重要史料,其中有“人无于水监,当于民监”“欲至万年惟王,子子孙孙永保民”的记载。这反映了( )

A.儒家思想已经形成????????????????????????????????B.王权与神权相结合

C.民本思想历史悠久????????????????????????????????D.“天人合一”学说

4.春秋战国时期,中国形成了十数个地域文化,如河北地区的燕赵文化、山西的三晋文化、内蒙古地区的草原文化、河南为中心的中原文化、山东的齐鲁文化等,这些地域文化同中有异、异中见同。这反映了( )

A.诸侯纷争????????????????????????????????????????????????B.中原文化中心地位

C.百家争鸣????????????????????????????????????????????????D.中华文明多元一体

5.《道德经》中说;“人法地,地法天,天法道,道法自然”;《庄子》中说:“有人,天也;有天,亦天也”。二者都认为( )

A.道生万物????????????B.顺应天命?????????????C.人定胜天????????????D.天人合一

6.下图所示国家治理体系确立于( )?

A.秦朝????????????????????B.汉朝?????????????????????C.唐朝????????????????????D.宋朝

7.秦朝规定各级官僚机构均以文书行政,“毋口请”,并形成了严密的文书行政管理制度,还建立了以邮驿为中心的文书传送系统。秦朝的这种做法( )

A.确立了中央集权制度????????????????????????????B.实现了思想统一

C.提高了国家治理能力????????????????????????????D.导致了暴政统治

8.西汉初年,统治者认为“海内新定,惩戒亡秦孤立之败”,因此采取的措施是( )

A.汉高祖实行郡国并行????????????????????????????B.汉景帝实行削藩

C.汉武帝在地方设刺史????????????????????????????D.汉武帝实行推恩令

9.汉武帝时期,为了对盐、铁行业进行整顿和治理,采取的措施是( )

A.将铸币权收归中央????????????????????????????????B.盐铁官营

C.抑制工商业者发展????????????????????????????????D.均输平准

10.《史记》载:窦太后欲封王信为侯,景帝犹疑不决说:“请得与丞相议之”。田蚡于武帝时为丞相,“入奏坐语移日,所言皆听”。材料表明( )

A.丞相拥有最高行政权力统帅百官????????B.相权不断增强,君权逐渐削弱

C.利益冲突使君主与丞相矛盾尖锐????????D.承相职责辅佐皇帝,位高权重

11.据《宋书》记载,南朝时江南“地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。……丝绵布帛之饶,覆衣天下。”出现这种现象最主要的原因是( )

A.南方社会相对安定????????????????????????????????B.北方人民大量南迁

C.江南自然条件优越????????????????????????????????D.政府重视经济发展

12.唐时所取进士,不过二三十人,仍须应吏部省试,或被人荐举,方得入官;授官亦不过丞尉。这说明唐朝科举制( )

A.成为主要的选官制度????????????????????????????B.改善了文官队伍的结构

C.有待进一步发展完善????????????????????????????D.扩大了社会统治的基础

13.唐中期出现了“恣行吞并,莫惧章程”和“口分永业(国家授予的田地),违法卖买”的现象。面对这种现实,为了解决财政困难,唐政府实行了( )

A.租庸调制????????????B.两税法?????????????????C.募役法????????????????D.方田均税法

14. “宋初将地方政府恢复到州县两级,但同样陷入管理幅度太大的困难。为此,宋设置了高层政区——路,但不设路一级的单一长官,把路虚化。路、州、县的官员由中央官员担任。”材料表明宋朝的创新是( )

A.地方行政由中央官员治理????????????????????B.强化高层政区监察权

C.地方行政由各地官员治理????????????????????D.采用多级制地方自理

15.宋太宗将全国州郡划分为十五路,陆续在各路设转运司、提点刑狱司、安抚司、提举常平司四司,合称“四监司”,对各州进行监控。“四监司”的设立( )

A.强化了君主专制????????????????????????????????????B.加强了中央集权

C.提高了行政效率????????????????????????????????????D.杜绝了政治腐败

16.钱穆在《国史大纲》中指出:“安石之开源政策,有些处又迹近于敛财……那时的百姓,实有不堪再括之苦……还带有急刻的心理。”作者认为王安石变法( )

A.加重人民的负担????????????????????????????????????B.实现了富国强兵

C.使北宋走向衰亡????????????????????????????????????D.加强了社会管控

17.理学家认为“物皆有理”,只有探究万物才能得到其中的“理”。据此可知,理学家们主张( )

A.存天理????????????????B.格物致知?????????????C.致良知????????????????D.隆礼重法

18.元朝的行省辖区广阔,掌握地方军政大权,但是没有中书省、枢密院转发的诏旨行省长官就不能更改赋税和调动军队。据此可知,行省制的设置( )

A.削弱了中央集权????????????????????????????????????B.消除了割据隐患

C.完善了对地方的管控????????????????????????????D.促进了地方经济发展

19.张居正一生鞠躬尽瘁,死后却被万历皇帝抄家问罪。万历皇帝认为其“专权乱政,周上负恩,谋国不忠”。而清代张廷玉认为其“威柄之操,几乎震主,卒致祸发身后”。这一现象反映了( )

A.内阁地位日渐衰退 B.皇帝大权旁落

C.君主专制统治强化 D.大臣专权乱政

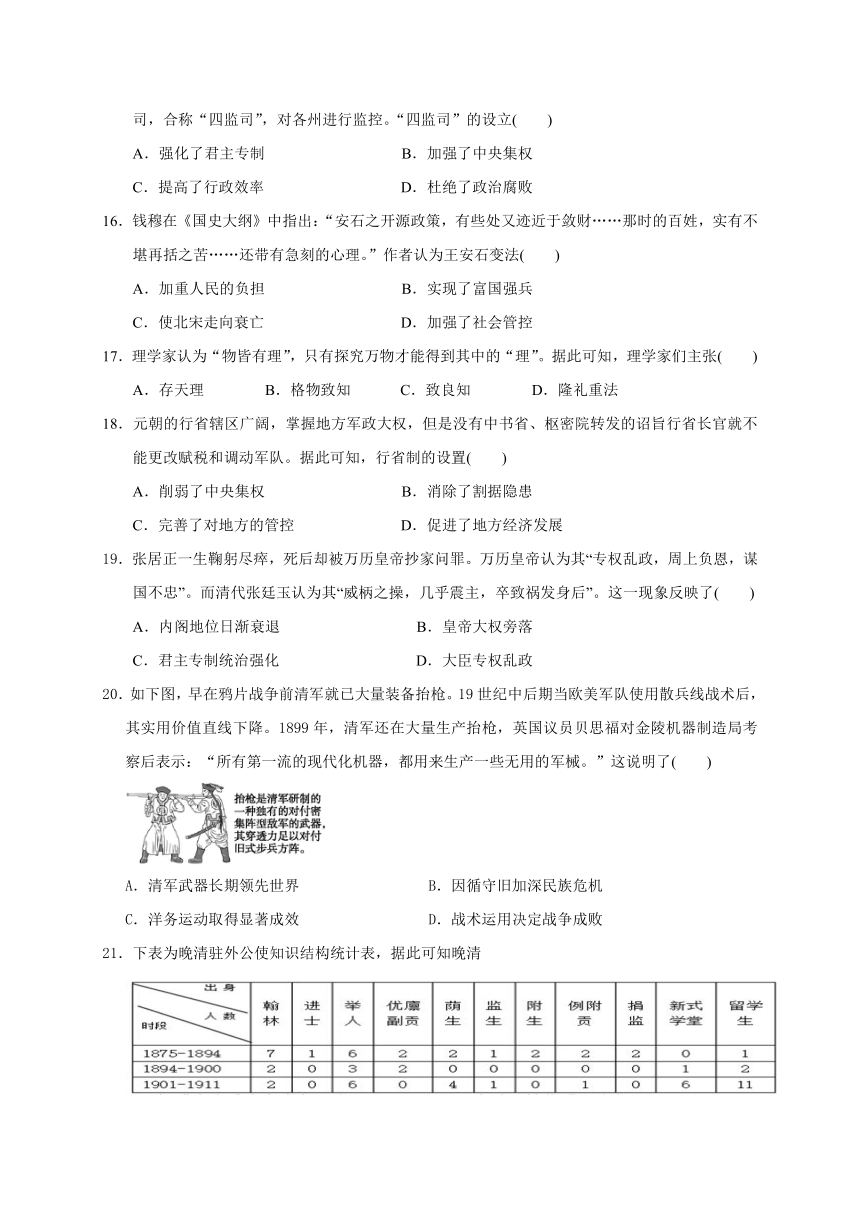

20.如下图,早在鸦片战争前清军就已大量装备抬枪。19世纪中后期当欧美军队使用散兵线战术后,其实用价值直线下降。1899年,清军还在大量生产抬枪,英国议员贝思福对金陵机器制造局考察后表示:“所有第一流的现代化机器,都用来生产一些无用的军械。”这说明了( )

A.清军武器长期领先世界 B.因循守旧加深民族危机

C.洋务运动取得显著成效 D.战术运用决定战争成败

21.下表为晚清驻外公使知识结构统计表,据此可知晚清

A.新式人才成为官吏主要来源 B.半殖民地化进一步加深

C.摆脱了天朝上国的思想观念 D.外交官群体走向近代化

22.英国《泰晤士报》评论:“天子已退位,清朝统治不复存在,世界上最古老的君主国已经正式成为一个共和国。历史上很少见到如此惊人的革命,或可以说,从来没有过一次规模相等的、在各个阶段中流血这样少的革命。”该“革命”( )

A.实现近代中国社会的变革?????????????????? ??B.根除了封建思想的残余

C.完成了反帝反封建的任务?????????????????? ??D.使人民成为国家的主人

23.《哈佛中国史·最后的中华帝国·大清》(卜正民主编)记述道:“清朝也给予英国和美国‘治外法权’,意指这些国家的国民即使在中国涉嫌犯罪,也只会由这些国家的法律及法院审判。”清政府给予英、美等国的这一特权是( )

A.片面最惠国待遇????????B.领事裁判权 C.居住及租地权???????????D.使馆驻兵权

24.1927年8月,毛泽东指出:“要在湘南形成一师的武装,占据五六县,形成一政治基础,发展全省的土地革命,纵然失败也不应去广东而应上山。”该思想( )

A.否定了八七会议做出的决定 B.改变了中共对革命道路的认识

C.是国共对峙局面形成的结果 D.推动了中国革命道路的新探索

25.邓小平指出,“一国两制”并不局限于国内问题,也适应当前国际社会的现实需要。目前世界存在着许多争端和历史遗留问题,如果按照“一国两制”的精神来处理,就可以消除许多争端和冲突。使各个地区和全世界得到和平、稳定与发展。这表明,邓小平认为“一国两制”( )

A.具有国内和国际意义 B.利于消除国际争端

C.主要为解决台湾问题 D.得到所有国家认可

二、材料题(2题,共25分)

26.制度创新是人类社会发展进步的重要推动力。阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料— “宗室非有军功论,不得为属籍。明尊卑爵秩等级,各以差次名田宅,臣妾衣服以家次。有功者显荣,无功者虽富无所芬华”。……商鞅“为田,开阡陌封疆,而赋税平”……废止“田里不鬻”。

——《史记·商君列传》

材料二 九品中正制,本想替当时用人定出一客观标准,还是不失此项制度所应有的传统精神的。但后来却变成拥护门第,把觅取人才的标准,无形中限制在门第的小范围内,这便大错了。唐代针对此弊,改成自由竞选、所谓“怀牒自列”、既不需地方长官察举,更不需中央九品中正评定;把进仕之门扩大打开,经由各人各自到地方政府报名,参加中央之考试。

——钱穆《历代政治得失》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明商鞅变法是如何摧毁奴隶主贵族特权,维护新兴地主阶级利益的?(6分)

(2) 根据材料二并结合所学知识,概括唐代科举制度的意义。(8分)

27.阅读下列材料,回答问题。(11分)

材料一 行中书省……凡钱粮、兵甲、屯种、漕运,军国重事,无不领之……今立行省于外,维持错综,众建其官,有诸侯之镇而无诸侯之权,可谓于审力之形矣。

材料二 中国地方行政区划,自秦汉以来,基本上按山川地形的自然疆界建置。……元统治者吸取了汉唐以来地方割据势力据险对抗中央政府这一教训,打破了自然的疆界,极力避免某一地区成为地方长官据险称雄的国中之国。地方区域的设置,人为地使自然区域割开,造成犬牙交错的局面。

——李孔怀《中国古代行政制度史》

材料三 元朝同宋一样,把地方分成路、府、州、县,而实际上元代的地方政权不交在地方,乃由中央派行中书省管理。行省长官是中央官而亲自降临到地方。……所以行中书省正名定义,并不是地方政府,而只是流动的中央政府。

——钱穆《中国历代政治得失》

(1)结合材料一概括元朝行省制度的基本特征。(5分)

(2)材料二、三反映了元朝地方行政制度有哪些创新?据材料和所学知识分析其历史作用。(6分)

参考答案

一、选择题(每小题3分,共25题)

1. B 2. A 3. C 4. D 5. D

6. A 7. C 8. A 9. B 10. D

11. B 12. C 13. B 14. A 15. B

16. A 17. B 18. C19. C20. B

21. D22. A 23. B 24. D25. B

二、材料题(第26题14分,第27题11分)

26. (1)说明:废除旧贵族世袭特权,维护新兴地主阶级利益;建立军功爵制度;废除井田制,承认土地私有,允许土地买卖;废除分封制,建立县制。(6分,回答三点即可)

(2)意义:打破世家大族对仕途的垄断;扩大统治的社会基础,促进社会阶层的流动;促进社会重学风气的形成;提高官员文化素质;人才选拔更加公平、公正。(8分,回答四点即可)

27. (1)特征:行省拥有经济和军事方面的大权,但行使权力时受到中央的节制。(5分,权力与地位各占一半分数)

(2)创新:地方行政区划打破山川地形的自然疆界;设行中书省管理地方;行省长官由中央官员担任。(3分)

作用:消除地方割据,加强了中央集权;巩固了多民族国家的统一;开创了以省为单位的行政区划,是中国省制的开端。(3分)

(满分100分,时间60分钟)

一、单选题(每小题3分,共25题)

1.帝乙的长子启,因其母亲非正妻,启虽为长子却不能承袭帝位。帝乙的小儿子辛(即纣王),因其母是正宫,故继承帝位。材料说明( )

A.宗法制源于原始社会父权家长制????????B.殷商时期已经实行嫡长继承制

C.分封制加强商天子对地方的统治????????D.宗法观念规范了社会生活习俗

2.西周通过逐级分封,编织起由中央向四方扩散的控制网络,打破了夏商时期众邦林立的状态。这表明当时( )

A.出现了天下一统的趋势????????????????????????B.为统一制造舆论准备

C.经济文化交流比较频繁????????????????????????D.建立起中央集权制度

3.《尚书》保存了西周初期的一些重要史料,其中有“人无于水监,当于民监”“欲至万年惟王,子子孙孙永保民”的记载。这反映了( )

A.儒家思想已经形成????????????????????????????????B.王权与神权相结合

C.民本思想历史悠久????????????????????????????????D.“天人合一”学说

4.春秋战国时期,中国形成了十数个地域文化,如河北地区的燕赵文化、山西的三晋文化、内蒙古地区的草原文化、河南为中心的中原文化、山东的齐鲁文化等,这些地域文化同中有异、异中见同。这反映了( )

A.诸侯纷争????????????????????????????????????????????????B.中原文化中心地位

C.百家争鸣????????????????????????????????????????????????D.中华文明多元一体

5.《道德经》中说;“人法地,地法天,天法道,道法自然”;《庄子》中说:“有人,天也;有天,亦天也”。二者都认为( )

A.道生万物????????????B.顺应天命?????????????C.人定胜天????????????D.天人合一

6.下图所示国家治理体系确立于( )?

A.秦朝????????????????????B.汉朝?????????????????????C.唐朝????????????????????D.宋朝

7.秦朝规定各级官僚机构均以文书行政,“毋口请”,并形成了严密的文书行政管理制度,还建立了以邮驿为中心的文书传送系统。秦朝的这种做法( )

A.确立了中央集权制度????????????????????????????B.实现了思想统一

C.提高了国家治理能力????????????????????????????D.导致了暴政统治

8.西汉初年,统治者认为“海内新定,惩戒亡秦孤立之败”,因此采取的措施是( )

A.汉高祖实行郡国并行????????????????????????????B.汉景帝实行削藩

C.汉武帝在地方设刺史????????????????????????????D.汉武帝实行推恩令

9.汉武帝时期,为了对盐、铁行业进行整顿和治理,采取的措施是( )

A.将铸币权收归中央????????????????????????????????B.盐铁官营

C.抑制工商业者发展????????????????????????????????D.均输平准

10.《史记》载:窦太后欲封王信为侯,景帝犹疑不决说:“请得与丞相议之”。田蚡于武帝时为丞相,“入奏坐语移日,所言皆听”。材料表明( )

A.丞相拥有最高行政权力统帅百官????????B.相权不断增强,君权逐渐削弱

C.利益冲突使君主与丞相矛盾尖锐????????D.承相职责辅佐皇帝,位高权重

11.据《宋书》记载,南朝时江南“地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。……丝绵布帛之饶,覆衣天下。”出现这种现象最主要的原因是( )

A.南方社会相对安定????????????????????????????????B.北方人民大量南迁

C.江南自然条件优越????????????????????????????????D.政府重视经济发展

12.唐时所取进士,不过二三十人,仍须应吏部省试,或被人荐举,方得入官;授官亦不过丞尉。这说明唐朝科举制( )

A.成为主要的选官制度????????????????????????????B.改善了文官队伍的结构

C.有待进一步发展完善????????????????????????????D.扩大了社会统治的基础

13.唐中期出现了“恣行吞并,莫惧章程”和“口分永业(国家授予的田地),违法卖买”的现象。面对这种现实,为了解决财政困难,唐政府实行了( )

A.租庸调制????????????B.两税法?????????????????C.募役法????????????????D.方田均税法

14. “宋初将地方政府恢复到州县两级,但同样陷入管理幅度太大的困难。为此,宋设置了高层政区——路,但不设路一级的单一长官,把路虚化。路、州、县的官员由中央官员担任。”材料表明宋朝的创新是( )

A.地方行政由中央官员治理????????????????????B.强化高层政区监察权

C.地方行政由各地官员治理????????????????????D.采用多级制地方自理

15.宋太宗将全国州郡划分为十五路,陆续在各路设转运司、提点刑狱司、安抚司、提举常平司四司,合称“四监司”,对各州进行监控。“四监司”的设立( )

A.强化了君主专制????????????????????????????????????B.加强了中央集权

C.提高了行政效率????????????????????????????????????D.杜绝了政治腐败

16.钱穆在《国史大纲》中指出:“安石之开源政策,有些处又迹近于敛财……那时的百姓,实有不堪再括之苦……还带有急刻的心理。”作者认为王安石变法( )

A.加重人民的负担????????????????????????????????????B.实现了富国强兵

C.使北宋走向衰亡????????????????????????????????????D.加强了社会管控

17.理学家认为“物皆有理”,只有探究万物才能得到其中的“理”。据此可知,理学家们主张( )

A.存天理????????????????B.格物致知?????????????C.致良知????????????????D.隆礼重法

18.元朝的行省辖区广阔,掌握地方军政大权,但是没有中书省、枢密院转发的诏旨行省长官就不能更改赋税和调动军队。据此可知,行省制的设置( )

A.削弱了中央集权????????????????????????????????????B.消除了割据隐患

C.完善了对地方的管控????????????????????????????D.促进了地方经济发展

19.张居正一生鞠躬尽瘁,死后却被万历皇帝抄家问罪。万历皇帝认为其“专权乱政,周上负恩,谋国不忠”。而清代张廷玉认为其“威柄之操,几乎震主,卒致祸发身后”。这一现象反映了( )

A.内阁地位日渐衰退 B.皇帝大权旁落

C.君主专制统治强化 D.大臣专权乱政

20.如下图,早在鸦片战争前清军就已大量装备抬枪。19世纪中后期当欧美军队使用散兵线战术后,其实用价值直线下降。1899年,清军还在大量生产抬枪,英国议员贝思福对金陵机器制造局考察后表示:“所有第一流的现代化机器,都用来生产一些无用的军械。”这说明了( )

A.清军武器长期领先世界 B.因循守旧加深民族危机

C.洋务运动取得显著成效 D.战术运用决定战争成败

21.下表为晚清驻外公使知识结构统计表,据此可知晚清

A.新式人才成为官吏主要来源 B.半殖民地化进一步加深

C.摆脱了天朝上国的思想观念 D.外交官群体走向近代化

22.英国《泰晤士报》评论:“天子已退位,清朝统治不复存在,世界上最古老的君主国已经正式成为一个共和国。历史上很少见到如此惊人的革命,或可以说,从来没有过一次规模相等的、在各个阶段中流血这样少的革命。”该“革命”( )

A.实现近代中国社会的变革?????????????????? ??B.根除了封建思想的残余

C.完成了反帝反封建的任务?????????????????? ??D.使人民成为国家的主人

23.《哈佛中国史·最后的中华帝国·大清》(卜正民主编)记述道:“清朝也给予英国和美国‘治外法权’,意指这些国家的国民即使在中国涉嫌犯罪,也只会由这些国家的法律及法院审判。”清政府给予英、美等国的这一特权是( )

A.片面最惠国待遇????????B.领事裁判权 C.居住及租地权???????????D.使馆驻兵权

24.1927年8月,毛泽东指出:“要在湘南形成一师的武装,占据五六县,形成一政治基础,发展全省的土地革命,纵然失败也不应去广东而应上山。”该思想( )

A.否定了八七会议做出的决定 B.改变了中共对革命道路的认识

C.是国共对峙局面形成的结果 D.推动了中国革命道路的新探索

25.邓小平指出,“一国两制”并不局限于国内问题,也适应当前国际社会的现实需要。目前世界存在着许多争端和历史遗留问题,如果按照“一国两制”的精神来处理,就可以消除许多争端和冲突。使各个地区和全世界得到和平、稳定与发展。这表明,邓小平认为“一国两制”( )

A.具有国内和国际意义 B.利于消除国际争端

C.主要为解决台湾问题 D.得到所有国家认可

二、材料题(2题,共25分)

26.制度创新是人类社会发展进步的重要推动力。阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料— “宗室非有军功论,不得为属籍。明尊卑爵秩等级,各以差次名田宅,臣妾衣服以家次。有功者显荣,无功者虽富无所芬华”。……商鞅“为田,开阡陌封疆,而赋税平”……废止“田里不鬻”。

——《史记·商君列传》

材料二 九品中正制,本想替当时用人定出一客观标准,还是不失此项制度所应有的传统精神的。但后来却变成拥护门第,把觅取人才的标准,无形中限制在门第的小范围内,这便大错了。唐代针对此弊,改成自由竞选、所谓“怀牒自列”、既不需地方长官察举,更不需中央九品中正评定;把进仕之门扩大打开,经由各人各自到地方政府报名,参加中央之考试。

——钱穆《历代政治得失》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明商鞅变法是如何摧毁奴隶主贵族特权,维护新兴地主阶级利益的?(6分)

(2) 根据材料二并结合所学知识,概括唐代科举制度的意义。(8分)

27.阅读下列材料,回答问题。(11分)

材料一 行中书省……凡钱粮、兵甲、屯种、漕运,军国重事,无不领之……今立行省于外,维持错综,众建其官,有诸侯之镇而无诸侯之权,可谓于审力之形矣。

材料二 中国地方行政区划,自秦汉以来,基本上按山川地形的自然疆界建置。……元统治者吸取了汉唐以来地方割据势力据险对抗中央政府这一教训,打破了自然的疆界,极力避免某一地区成为地方长官据险称雄的国中之国。地方区域的设置,人为地使自然区域割开,造成犬牙交错的局面。

——李孔怀《中国古代行政制度史》

材料三 元朝同宋一样,把地方分成路、府、州、县,而实际上元代的地方政权不交在地方,乃由中央派行中书省管理。行省长官是中央官而亲自降临到地方。……所以行中书省正名定义,并不是地方政府,而只是流动的中央政府。

——钱穆《中国历代政治得失》

(1)结合材料一概括元朝行省制度的基本特征。(5分)

(2)材料二、三反映了元朝地方行政制度有哪些创新?据材料和所学知识分析其历史作用。(6分)

参考答案

一、选择题(每小题3分,共25题)

1. B 2. A 3. C 4. D 5. D

6. A 7. C 8. A 9. B 10. D

11. B 12. C 13. B 14. A 15. B

16. A 17. B 18. C19. C20. B

21. D22. A 23. B 24. D25. B

二、材料题(第26题14分,第27题11分)

26. (1)说明:废除旧贵族世袭特权,维护新兴地主阶级利益;建立军功爵制度;废除井田制,承认土地私有,允许土地买卖;废除分封制,建立县制。(6分,回答三点即可)

(2)意义:打破世家大族对仕途的垄断;扩大统治的社会基础,促进社会阶层的流动;促进社会重学风气的形成;提高官员文化素质;人才选拔更加公平、公正。(8分,回答四点即可)

27. (1)特征:行省拥有经济和军事方面的大权,但行使权力时受到中央的节制。(5分,权力与地位各占一半分数)

(2)创新:地方行政区划打破山川地形的自然疆界;设行中书省管理地方;行省长官由中央官员担任。(3分)

作用:消除地方割据,加强了中央集权;巩固了多民族国家的统一;开创了以省为单位的行政区划,是中国省制的开端。(3分)

同课章节目录