七年级上册(2016部编)第三单元 名著导读 《朝花夕拾》阅读指导课件(共15张PPT)

文档属性

| 名称 | 七年级上册(2016部编)第三单元 名著导读 《朝花夕拾》阅读指导课件(共15张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 307.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-03-04 18:30:53 | ||

图片预览

文档简介

(共15张PPT)

《朝花夕拾》

再不朽的经典巨著,唯有使你产生共鸣,获得享受,阅读时才会感到愉快,才会觉得这是一本好书。

——余映潮

有这样一个人,他是谁?

熊孩子

工作狂

兼济天下,怜爱小儿

段子手

顽皮

任性

大侠

民族魂

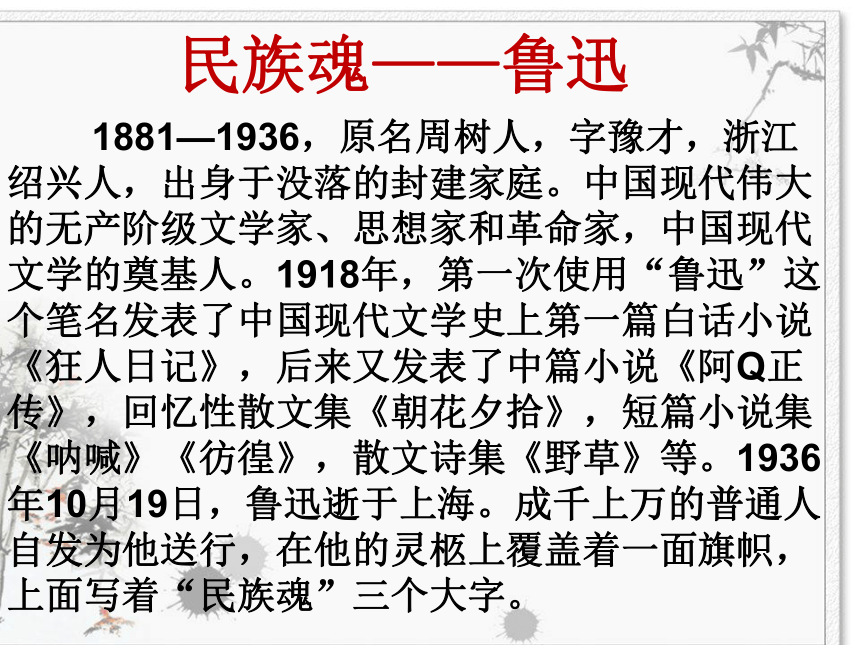

民族魂——鲁迅

1881—1936,原名周树人,字豫才,浙江绍兴人,出身于没落的封建家庭。中国现代伟大的无产阶级文学家、思想家和革命家,中国现代文学的奠基人。1918年,第一次使用“鲁迅”这个笔名发表了中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》,后来又发表了中篇小说《阿Q正传》,回忆性散文集《朝花夕拾》,短篇小说集《呐喊》《彷徨》,散文诗集《野草》等。1936年10月19日,鲁迅逝于上海。成千上万的普通人自发为他送行,在他的灵柩上覆盖着一面旗帜,上面写着“民族魂”三个大字。

他人看鲁迅

鲁迅是中国文化革命的主将,他不但是伟大的文学家,而且是伟大的思想家和伟大的革命家。鲁迅的骨头是最硬的,他没有丝毫的奴颜和媚骨,这是殖民地半殖民地人民最可贵的性格。

——毛泽东

没有伟大的人物出现的民族,是世界上最可怜的生物之群;虽有了伟大人物,而不知拥护、爱戴、崇拜的国家,是没有希望的奴隶之邦。 ——《怀鲁迅》郁达夫

《朝花夕拾》—题目解说

“朝花夕拾”的含义是“早晨的花晚上拾起”,实际上“朝”是指鲁迅的早年时期, “夕”是指鲁迅的晚年时期,“花”是指鲁迅的个人生活经历和心路历程,包括对美好童年时光的怀念,还有对亲人和师友的缅怀和眷念。朝花夕拾,运用比喻,将早年旧事比作“朝花”,晚年回忆比作“夕拾”,生动形象,且又含蓄,富有文采。

《朝花夕拾》—创作背景

时代背景:1925年,鲁迅在北京担任大学讲师期间,因支持学生运动而受到当时所谓“正人君子”的流言攻击和排挤。1926年,北洋军阀政府枪杀进步学生,制造“三·一八”惨案。作者鲁迅写下《纪念刘和珍君》等一系列文章,热情支持学生的正义斗争,控诉北洋军阀政府的残暴,结果遭到当局的通缉而不得不远走厦门避难。《朝花夕拾》中的作品虽然都是在追忆往事,但也是“借题发挥”,影射、讥讽当时的社会现实。

写作时间:《朝花夕拾》作于1926年2月至11月,共10篇。前5篇写于北京,后5篇写于厦门,曾先后发表在《莽原》半月刊上,总题为《旧事重提》。1927年5月成集时,改名为《朝花夕拾》,并作了《小引》,7月又写了《后记》,1928年由北京未名社印行。

《朝花夕拾》主题思想

《朝花夕拾》的10篇作品,比较完整地记录了鲁迅从幼年到青年时期的生活片段和成长道路,追忆那些难以忘怀的人和事,侧面描绘了当时中国的社会景象。具体生动地凸显了当时中国的社会状况与风气,如家庭怎样教育儿童,孩子读什么书,旧的书塾和新的学堂是怎样的,留学日本受到的歧视和正直的老师对他的关爱,乃至革命的风气等等,生动地描绘了清末民初的生活画面,作品中流露着一位人间至爱者对于人生存的基本问题——爱与死的童年体验的回忆和成年以后的深沉思考。

《朝花夕拾》主要内容

小引

狗·猫·鼠 阿长和<山海经>

二十四孝图 五猖会

无常 从百草园到三味书屋

父亲的病 琐记

藤野先生 范爱农

后记

其中,《从百草园到三味书屋》、《阿长与<山海经>》、 《藤野先生》等篇被选入初中语文课本。

阅读活动一——追忆那些人

示例:三味书屋的寿镜吾

寿先生是我在三味书屋的启蒙老师。还记得第一次见先生,他是一个高而瘦的老人,须发都花白了,还戴着大眼镜。我对他很恭敬,因为我早就听说,他是本城中极方正、质朴、博学的人。他是一位很好的老师,严而不厉、严而可亲。他教学严,有一条戒尺,但是不常用,也有罚跪的规矩,但也不常用。在三味书屋的学习还是很快乐的,功课也不多,只不过读书、习字、对课而已,闲暇时还能看看闲书,还可以去三味书屋的后花园里玩玩,比如爬上花坛去折腊梅,在地上或桂花树上寻蝉蜕,捉了苍蝇喂蚂蚁。老师读书入神的时候,同学们便会用纸糊的盔甲套在指甲上做戏。我就会画画儿,用一种叫作“荆川纸”的,蒙在小说的绣像上一个个描下来,像习字时候的影写一样。读的书多起来,画的画也多起来,书没有读完,画的成绩却不少了,最成片段的是《荡寇志》和《西游记》的绣像,都有一大本。后来,因为要钱用,卖给一个有钱的同窗了。

最难忘的是寿先生读书的情景。先生是一个热爱读书的人,他居然可以忘记学生的存在,摇头晃脑地忘情读书,我当时疑心这是极好的文章。寿先生爱读书的真诚态度,也许给了我潜移默化的影响吧,这比传递知识更重要。

阅读活动一——追忆那些人

要求:用鲁迅的口吻追忆

参考题目:

儿时保姆——长妈妈

恩师藤野先生

我的父亲

留学生范爱农

活动二、品味那些事

示例:《父亲的病》

概述:鲁迅说:“我曾经和一名医生周旋过两整年,因为他隔日一回,来诊我父亲的病。他用的药稀奇古怪,但我还是信了他,给父亲吃了,却毫无起色。后来他又介绍了一位医生,开了药,却与上一位全然不同,甚至还有原配的蟋蟀一对。这时父亲的病依旧没有起色,也不肯吃药了。最后,父亲在一片叫嚷声中去了。”

动人细节:

“叫呀,你父亲要断气了。快叫呀!”衍太太说。

“父亲!父亲!”我就叫起来。

“大声!他听不见。还不快叫?!”

“父亲!!!父亲!!!”

他已经平静下去的脸,忽然紧张了,将眼微微一睁,仿佛有一些苦痛。

“哎呀!快叫呀!”她催促说。

“父亲!!!”

“什么呢?……不要嚷。……不……。”他低低地说,又较急地喘着气,好一会,这才复了原状,平静下去了。

“父亲!!!”我还叫他,一直到他咽了气。

我现在还听到那时自己的这声音,每听到时,就觉得这却是我对于父亲的最大的错处。

评价:

父亲被庸医治死,一直是埋在鲁迅心中的痛。文章重点回忆鲁迅儿时为父亲求医治病的情景,描述了几位“名医”的行医态度、作风、开方等种种表现,揭示了这些庸医故弄玄虚、勒索钱财、草菅人命的实质,隐含着作者要用现代科学救国的思想。

活动二、品味那些事

要求:用鲁迅口吻概述某一件事,展示动人细节,用自己的观点评价它

参考题目:

美女蛇的故事

雪地捕鸟??

老鼠娶亲??

长毛的故事?

活动三、我为鲁迅代言

当鲁迅的代言人,替他做一期访谈录,回答这样三个问题:

问题一:童年时代给你留下印象最深的是什么?

问题二:青年时代你为何要弃医从文?

问题三:你写的文章想发挥什么作用?

活动四、我思故我在

写下你对鲁迅和这本名著的看法,自选角度,谈自己的体会。

《朝花夕拾》

再不朽的经典巨著,唯有使你产生共鸣,获得享受,阅读时才会感到愉快,才会觉得这是一本好书。

——余映潮

有这样一个人,他是谁?

熊孩子

工作狂

兼济天下,怜爱小儿

段子手

顽皮

任性

大侠

民族魂

民族魂——鲁迅

1881—1936,原名周树人,字豫才,浙江绍兴人,出身于没落的封建家庭。中国现代伟大的无产阶级文学家、思想家和革命家,中国现代文学的奠基人。1918年,第一次使用“鲁迅”这个笔名发表了中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》,后来又发表了中篇小说《阿Q正传》,回忆性散文集《朝花夕拾》,短篇小说集《呐喊》《彷徨》,散文诗集《野草》等。1936年10月19日,鲁迅逝于上海。成千上万的普通人自发为他送行,在他的灵柩上覆盖着一面旗帜,上面写着“民族魂”三个大字。

他人看鲁迅

鲁迅是中国文化革命的主将,他不但是伟大的文学家,而且是伟大的思想家和伟大的革命家。鲁迅的骨头是最硬的,他没有丝毫的奴颜和媚骨,这是殖民地半殖民地人民最可贵的性格。

——毛泽东

没有伟大的人物出现的民族,是世界上最可怜的生物之群;虽有了伟大人物,而不知拥护、爱戴、崇拜的国家,是没有希望的奴隶之邦。 ——《怀鲁迅》郁达夫

《朝花夕拾》—题目解说

“朝花夕拾”的含义是“早晨的花晚上拾起”,实际上“朝”是指鲁迅的早年时期, “夕”是指鲁迅的晚年时期,“花”是指鲁迅的个人生活经历和心路历程,包括对美好童年时光的怀念,还有对亲人和师友的缅怀和眷念。朝花夕拾,运用比喻,将早年旧事比作“朝花”,晚年回忆比作“夕拾”,生动形象,且又含蓄,富有文采。

《朝花夕拾》—创作背景

时代背景:1925年,鲁迅在北京担任大学讲师期间,因支持学生运动而受到当时所谓“正人君子”的流言攻击和排挤。1926年,北洋军阀政府枪杀进步学生,制造“三·一八”惨案。作者鲁迅写下《纪念刘和珍君》等一系列文章,热情支持学生的正义斗争,控诉北洋军阀政府的残暴,结果遭到当局的通缉而不得不远走厦门避难。《朝花夕拾》中的作品虽然都是在追忆往事,但也是“借题发挥”,影射、讥讽当时的社会现实。

写作时间:《朝花夕拾》作于1926年2月至11月,共10篇。前5篇写于北京,后5篇写于厦门,曾先后发表在《莽原》半月刊上,总题为《旧事重提》。1927年5月成集时,改名为《朝花夕拾》,并作了《小引》,7月又写了《后记》,1928年由北京未名社印行。

《朝花夕拾》主题思想

《朝花夕拾》的10篇作品,比较完整地记录了鲁迅从幼年到青年时期的生活片段和成长道路,追忆那些难以忘怀的人和事,侧面描绘了当时中国的社会景象。具体生动地凸显了当时中国的社会状况与风气,如家庭怎样教育儿童,孩子读什么书,旧的书塾和新的学堂是怎样的,留学日本受到的歧视和正直的老师对他的关爱,乃至革命的风气等等,生动地描绘了清末民初的生活画面,作品中流露着一位人间至爱者对于人生存的基本问题——爱与死的童年体验的回忆和成年以后的深沉思考。

《朝花夕拾》主要内容

小引

狗·猫·鼠 阿长和<山海经>

二十四孝图 五猖会

无常 从百草园到三味书屋

父亲的病 琐记

藤野先生 范爱农

后记

其中,《从百草园到三味书屋》、《阿长与<山海经>》、 《藤野先生》等篇被选入初中语文课本。

阅读活动一——追忆那些人

示例:三味书屋的寿镜吾

寿先生是我在三味书屋的启蒙老师。还记得第一次见先生,他是一个高而瘦的老人,须发都花白了,还戴着大眼镜。我对他很恭敬,因为我早就听说,他是本城中极方正、质朴、博学的人。他是一位很好的老师,严而不厉、严而可亲。他教学严,有一条戒尺,但是不常用,也有罚跪的规矩,但也不常用。在三味书屋的学习还是很快乐的,功课也不多,只不过读书、习字、对课而已,闲暇时还能看看闲书,还可以去三味书屋的后花园里玩玩,比如爬上花坛去折腊梅,在地上或桂花树上寻蝉蜕,捉了苍蝇喂蚂蚁。老师读书入神的时候,同学们便会用纸糊的盔甲套在指甲上做戏。我就会画画儿,用一种叫作“荆川纸”的,蒙在小说的绣像上一个个描下来,像习字时候的影写一样。读的书多起来,画的画也多起来,书没有读完,画的成绩却不少了,最成片段的是《荡寇志》和《西游记》的绣像,都有一大本。后来,因为要钱用,卖给一个有钱的同窗了。

最难忘的是寿先生读书的情景。先生是一个热爱读书的人,他居然可以忘记学生的存在,摇头晃脑地忘情读书,我当时疑心这是极好的文章。寿先生爱读书的真诚态度,也许给了我潜移默化的影响吧,这比传递知识更重要。

阅读活动一——追忆那些人

要求:用鲁迅的口吻追忆

参考题目:

儿时保姆——长妈妈

恩师藤野先生

我的父亲

留学生范爱农

活动二、品味那些事

示例:《父亲的病》

概述:鲁迅说:“我曾经和一名医生周旋过两整年,因为他隔日一回,来诊我父亲的病。他用的药稀奇古怪,但我还是信了他,给父亲吃了,却毫无起色。后来他又介绍了一位医生,开了药,却与上一位全然不同,甚至还有原配的蟋蟀一对。这时父亲的病依旧没有起色,也不肯吃药了。最后,父亲在一片叫嚷声中去了。”

动人细节:

“叫呀,你父亲要断气了。快叫呀!”衍太太说。

“父亲!父亲!”我就叫起来。

“大声!他听不见。还不快叫?!”

“父亲!!!父亲!!!”

他已经平静下去的脸,忽然紧张了,将眼微微一睁,仿佛有一些苦痛。

“哎呀!快叫呀!”她催促说。

“父亲!!!”

“什么呢?……不要嚷。……不……。”他低低地说,又较急地喘着气,好一会,这才复了原状,平静下去了。

“父亲!!!”我还叫他,一直到他咽了气。

我现在还听到那时自己的这声音,每听到时,就觉得这却是我对于父亲的最大的错处。

评价:

父亲被庸医治死,一直是埋在鲁迅心中的痛。文章重点回忆鲁迅儿时为父亲求医治病的情景,描述了几位“名医”的行医态度、作风、开方等种种表现,揭示了这些庸医故弄玄虚、勒索钱财、草菅人命的实质,隐含着作者要用现代科学救国的思想。

活动二、品味那些事

要求:用鲁迅口吻概述某一件事,展示动人细节,用自己的观点评价它

参考题目:

美女蛇的故事

雪地捕鸟??

老鼠娶亲??

长毛的故事?

活动三、我为鲁迅代言

当鲁迅的代言人,替他做一期访谈录,回答这样三个问题:

问题一:童年时代给你留下印象最深的是什么?

问题二:青年时代你为何要弃医从文?

问题三:你写的文章想发挥什么作用?

活动四、我思故我在

写下你对鲁迅和这本名著的看法,自选角度,谈自己的体会。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首