2020中考历史专题复习学案:中外各领域的革新(江西)

文档属性

| 名称 | 2020中考历史专题复习学案:中外各领域的革新(江西) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 61.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-04-09 19:16:21 | ||

图片预览

文档简介

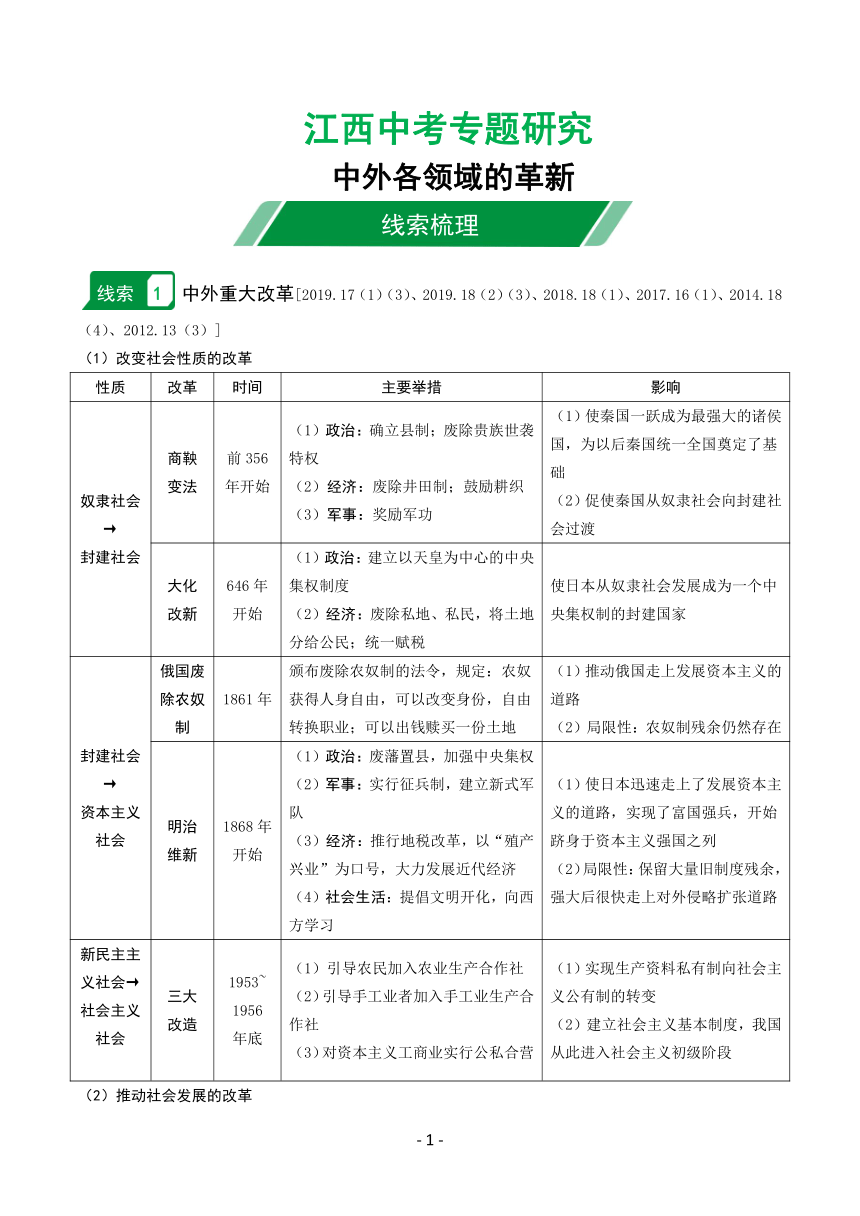

江西中考专题研究

中外各领域的革新

线索梳理

线索 1 中外重大改革[2019.17(1)(3)、2019.18(2)(3)、2018.18(1)、2017.16(1)、2014.18(4)、2012.13(3)]

(1)改变社会性质的改革

性质 改革 时间 主要举措 影响

奴隶社会→ 封建社会 商鞅 变法 前356 年开始 (1)政治:确立县制;废除贵族世袭特权 (2)经济:废除井田制;鼓励耕织 (3)军事:奖励军功 (1)使秦国一跃成为最强大的诸侯国,为以后秦国统一全国奠定了基础 (2)促使秦国从奴隶社会向封建社会过渡

大化 改新 646年 开始 (1)政治:建立以天皇为中心的中央集权制度 (2)经济:废除私地、私民,将土地分给公民;统一赋税 使日本从奴隶社会发展成为一个中央集权制的封建国家

封建社会→ 资本主义 社会 俄国废除农奴 制 1861年 颁布废除农奴制的法令,规定:农奴获得人身自由,可以改变身份,自由转换职业;可以出钱赎买一份土地 (1)推动俄国走上发展资本主义的道路 (2)局限性:农奴制残余仍然存在

明治 维新 1868年 开始 (1)政治:废藩置县,加强中央集权 (2)军事:实行征兵制,建立新式军队 (3)经济:推行地税改革,以“殖产兴业”为口号,大力发展近代经济 (4)社会生活:提倡文明开化,向西方学习 (1)使日本迅速走上了发展资本主义的道路,实现了富国强兵,开始跻身于资本主义强国之列 (2)局限性:保留大量旧制度残余,强大后很快走上对外侵略扩张道路

新民主主义社会→ 社会主义 社会 三大 改造 1953~ 1956 年底 (1)引导农民加入农业生产合作社 (2)引导手工业者加入手工业生产合作社 (3)对资本主义工商业实行公私合营 (1)实现生产资料私有制向社会主义公有制的转变 (2)建立社会主义基本制度,我国从此进入社会主义初级阶段

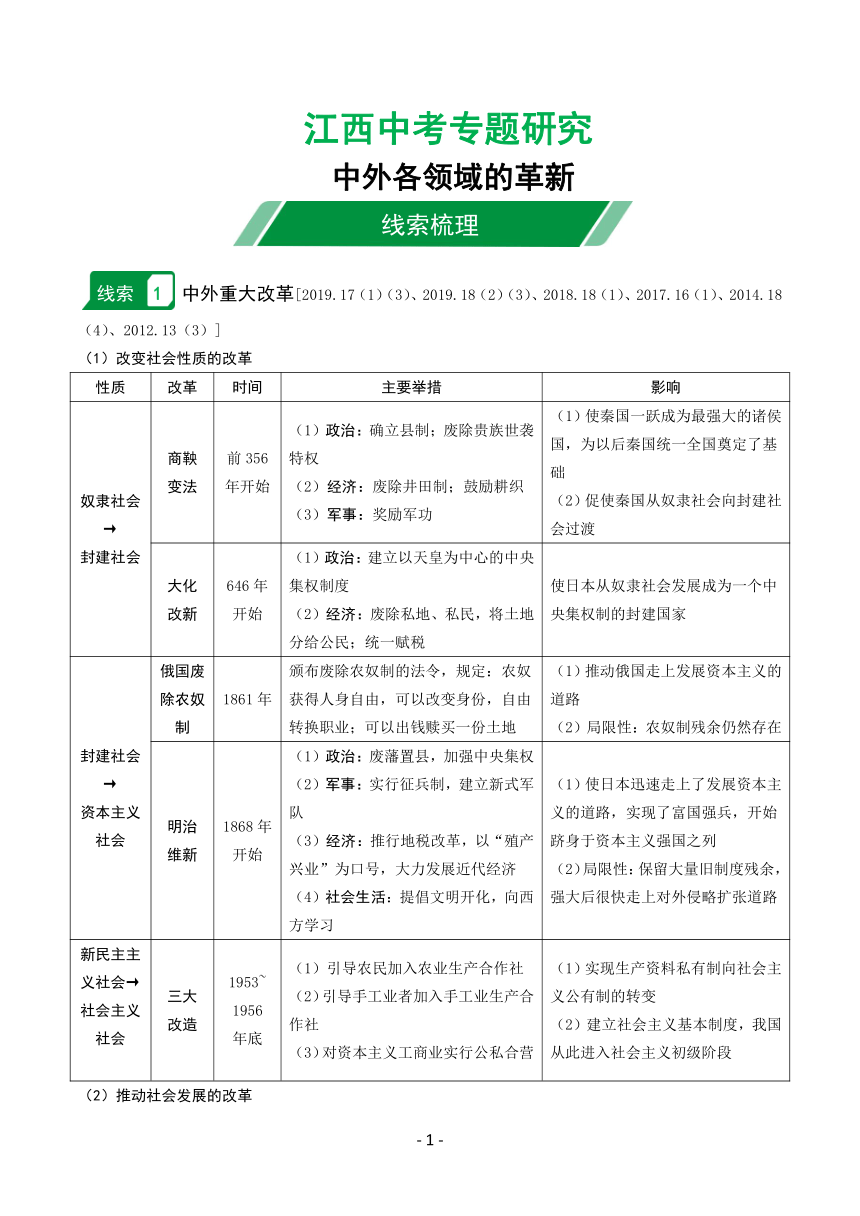

(2)推动社会发展的改革

性质 改革 时间 主要举措 影响

奴隶制 性质 伯里克 利改革 前5世纪 中后期 扩大公民权利;各地10个主席团轮流主持事务;抽签产生公职人员和主席团;公民大会是最高权力机构;建立津贴制度等 (1)奴隶制民主政治发展到高峰 (2)局限性:实质是奴隶主贵族专政,只是少数人的民主

封建 性质 北魏 孝文帝 改革 494年 迁都洛阳;革除鲜卑旧俗,推行汉化政策(推行汉语;改穿汉服;采用汉姓;与汉人贵族联姻等) 促进了民族交融,巩固了北魏政权,增强了北魏实力

彼得一 世改革 17世纪 末开始 (1)政治:建立中央集权的行政体制 (2)军事:创建新式常备军 (3)经济:鼓励兴办手工工场,准许工场主购买整个村庄的农奴 (4)生活:提倡学习西方礼节与生活方式 (1)俄国成为欧洲军事强国,开启俄国近代化进程 (2)消极:农奴制强化,后来成为俄国发展的障碍

洋务 运动 19世纪60 ~90年代 中期 (1)经济:兴办近代军事工业和民用工业 (2)军事:建立近代海军 (3)教育:创办新式学校,派遣留学生 (1)中国历史上第一次近代化运动 (2)局限性:只学习西方技术,没有学习西方制度

资本 主义 性质 戊戌 变法 1898年 (1)政治:裁撤冗官冗员,允许官民上书言事 (2)经济:鼓励私人兴办工矿企业,发展农、工、商业;改革财政 (3)教育:废除八股,开办新式学堂 (4)军事:裁减绿营,训练新式军队 (1)是中国政治近代化的开端 (2)广泛传播了资产阶级政治学说,起了思想启蒙的作用

罗斯福 新政 1933年 开始 整顿金融体系;加强对工业的计划指导;调整农业政策;推行“以工代赈”;建立社会保障制度 (1)促使美国经济复苏 (2)增强了政府的宏观调控能力,对资本主义世界产生了深远影响

反封 建性 质 解放区 的土地 改革 1947年 开始 颁布《中国土地法大纲》,规定没收地主土地,废除封建剥削的土地制度,实行耕者有其田,按照农村人口平均分配土地 激发了农民革命和生产的积极性,为人民解放战争的胜利提供了重要的人力、物力保障

土地 改革 1950~ 1952 年底 1950年颁布《中华人民共和国土地改革法》,规定废除地主阶级封建剥削的土地所有制,实行农民的土地所有制 彻底摧毁了我国封建土地制度;农民成为土地的主人;大大解放了农村生产力

社会主 义性质 新经济 政策 1921年 开始 以征收粮食税代替余粮征集制;实行自由贸易;允许私人经营中小企业 调动了生产者的积极性,迅速缓解了危机,巩固了工农联盟,促进国民经济稳步发展

赫鲁 晓夫 改革开始 1953年 政治上批判斯大林个人崇拜;经济上进行一些改革,如垦荒运动、广种玉米等 没有从根本上解决苏联模式高度集中的经济体制弊端,并且存在严重偏差

勃列 日涅 夫改革 1964年 开始 经济上推行“新政策”,要求加速科技进步、完善经济管理体制和加强经济刺激;把科技进步的重心放在军事方面 没有从根本上突破高度集中的计划经济体制,国民经济呈现出畸形发展状态

中国 改革 开放 1978年 底开始 (1)开始:十一届三中全会的召开 (2)对内改革:农村实行家庭联产承包责任制,建立和完善社会主义市场经济体制 (3)对外开放:建立经济特区、沿海开放城市及沿海经济开放区等 (1)极大地提高了生产力,促使国民经济高速发展,人民生活水平日益提高 (2)中国综合国力得到极大提高

戈尔巴 乔夫 改革 1985年 开始 政治上,取消苏共领导地位,实行多党制,倡导“公开性”和“政治多元化” 造成人们思想的混乱,加剧了苏联解体的趋势

(3)不同性质改革的特征

性质 特征

奴隶制性质的改革 (1)目的:维护奴隶主阶级的利益 (2)生产关系:奴隶主占有奴隶、生产资料;奴隶没有人身自由,无偿为奴隶主劳动

封建性质的改革 (1)目的:维护地主阶级的利益;加强封建君主权力和中央对地方的管辖 (2)生产关系:土地私有,生产资料为地主阶级所占有,农民具有人身自由,没有或只有少量土地,不得不租种地主的土地

资本主义性质的改革 (1)目的:发展资本主义经济,建立或维护资产阶级的统治 (2)生产关系:生产资料为资本家私人所有,生产以雇佣劳动方式进行,主要是为了获得剩余价值,进行市场交换

社会主义性质的改革 (1)目的:解放生产力,实现共同富裕 (2)生产关系:生产资料属于全民共有(公有制);各尽所能,按需分配

线索 2 中外重大改革比较[2018.18(1)、2011.13(1)(2)]

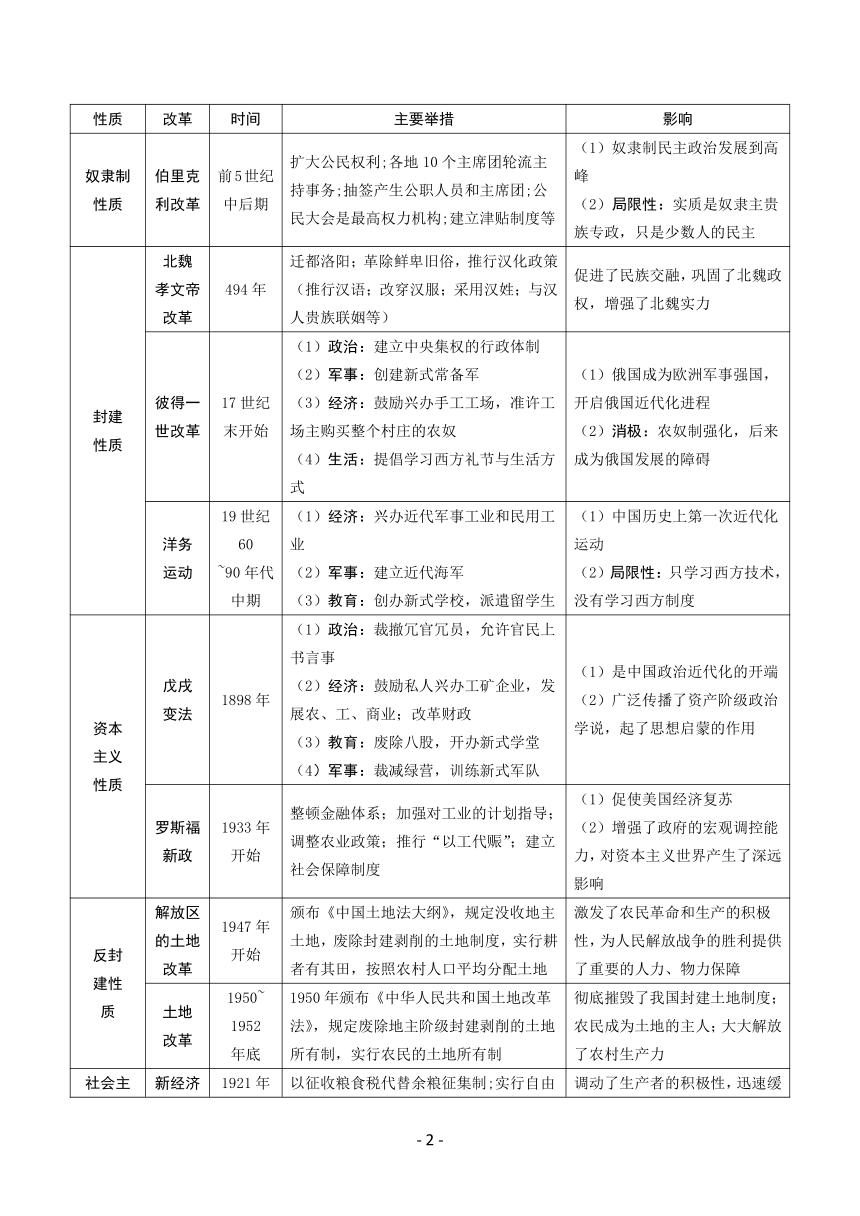

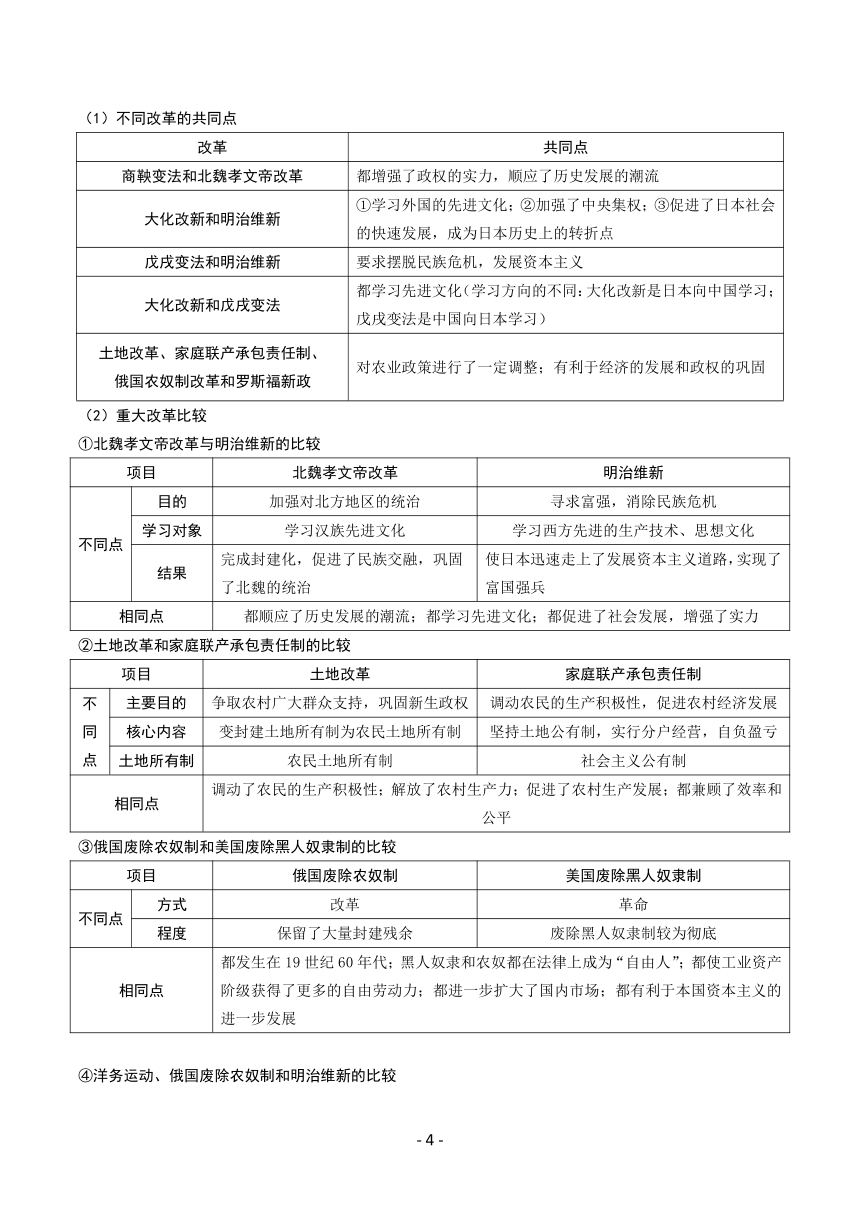

(1)不同改革的共同点

改革 共同点

商鞅变法和北魏孝文帝改革 都增强了政权的实力,顺应了历史发展的潮流

大化改新和明治维新 ①学习外国的先进文化;②加强了中央集权;③促进了日本社会的快速发展,成为日本历史上的转折点

戊戌变法和明治维新 要求摆脱民族危机,发展资本主义

大化改新和戊戌变法 都学习先进文化(学习方向的不同:大化改新是日本向中国学习;戊戌变法是中国向日本学习)

土地改革、家庭联产承包责任制、 俄国农奴制改革和罗斯福新政 对农业政策进行了一定调整;有利于经济的发展和政权的巩固

(2)重大改革比较

①北魏孝文帝改革与明治维新的比较

项目 北魏孝文帝改革 明治维新

不同点 目的 加强对北方地区的统治 寻求富强,消除民族危机

学习对象 学习汉族先进文化 学习西方先进的生产技术、思想文化

结果 完成封建化,促进了民族交融,巩固了北魏的统治 使日本迅速走上了发展资本主义道路,实现了富国强兵

相同点 都顺应了历史发展的潮流;都学习先进文化;都促进了社会发展,增强了实力

②土地改革和家庭联产承包责任制的比较

项目 土地改革 家庭联产承包责任制

不同点 主要目的 争取农村广大群众支持,巩固新生政权 调动农民的生产积极性,促进农村经济发展

核心内容 变封建土地所有制为农民土地所有制 坚持土地公有制,实行分户经营,自负盈亏

土地所有制 农民土地所有制 社会主义公有制

相同点 调动了农民的生产积极性;解放了农村生产力;促进了农村生产发展;都兼顾了效率和公平

③俄国废除农奴制和美国废除黑人奴隶制的比较

项目 俄国废除农奴制 美国废除黑人奴隶制

不同点 方式 改革 革命

程度 保留了大量封建残余 废除黑人奴隶制较为彻底

相同点 都发生在19世纪60年代;黑人奴隶和农奴都在法律上成为“自由人”;都使工业资产阶级获得了更多的自由劳动力;都进一步扩大了国内市场;都有利于本国资本主义的进一步发展

④洋务运动、俄国废除农奴制和明治维新的比较

项目 洋务运动 俄国废除农奴制 明治维新

不同点 内容 学习西方先进技术,不触动封建制度 改造封建制度,发展资本主义

结果 破产,没有走上富国强兵之路 成功,走上了发展资本主义的道路;强大后都奉行对外扩张政策

结果不同的根本原因:是否改变原有的封建制度;是否有强有力的力量支持

相同点 背景:都面临国家发展落后于西方的危机;对象:都学习西方;形式:都是统治阶级自上而下进行的改革;结果:都促进了本国近代化

⑤苏俄(联)新经济政策、中国改革开放和美国罗斯福新政的比较

项目 苏俄(联)新经济政策 中国改革开放 美国罗斯福新政

不同点 特点 利用市场和商品货币关系进行社会主义建设,允许多种经济并存 将社会主义基本制度与市场经济相结合;对内改革和对外开放同步进行,互相促进 加强国家对经济的干预和指导,建立社会保障制度

性质 社会主义性质的改革 资本主义性质的改革

影响 巩固了工农联盟,促使国民经济稳步发展 经济建设取得重大成就,人民生活水平大幅提高,综合国力不断增强 使美国经济得到复苏,增强了政府的宏观调控能力

相同点 都是市场经济与政府引导相结合;都是各国在面临挫折和问题的情况下实施的;都取得了一定的成效,促进了经济的恢复和发展;都是在维护基本制度的前提下对生产关系进行的局部调整;都是依据国情做出的创新性举措

⑥改革开放、赫鲁晓夫改革和戈尔巴乔夫改革的比较

项目 改革开放 赫鲁晓夫改革 戈尔巴乔夫改革

不同点 背景 “文革”积累下许多政治和社会问题;十一届三中全会召开,把党和国家的工作中心转移到经济建设上来 苏联模式的弊端日益暴露

结果 取得辉煌成就,综合国力大幅提高 失败 失败,导致苏联解体

结果不同的原因:苏联改革没有从根本上突破苏联模式的束缚;中国改革突破原有体制束缚

相同点 都是社会主义性质的改革;都是在面临严重经济困难的情况下进行的改革

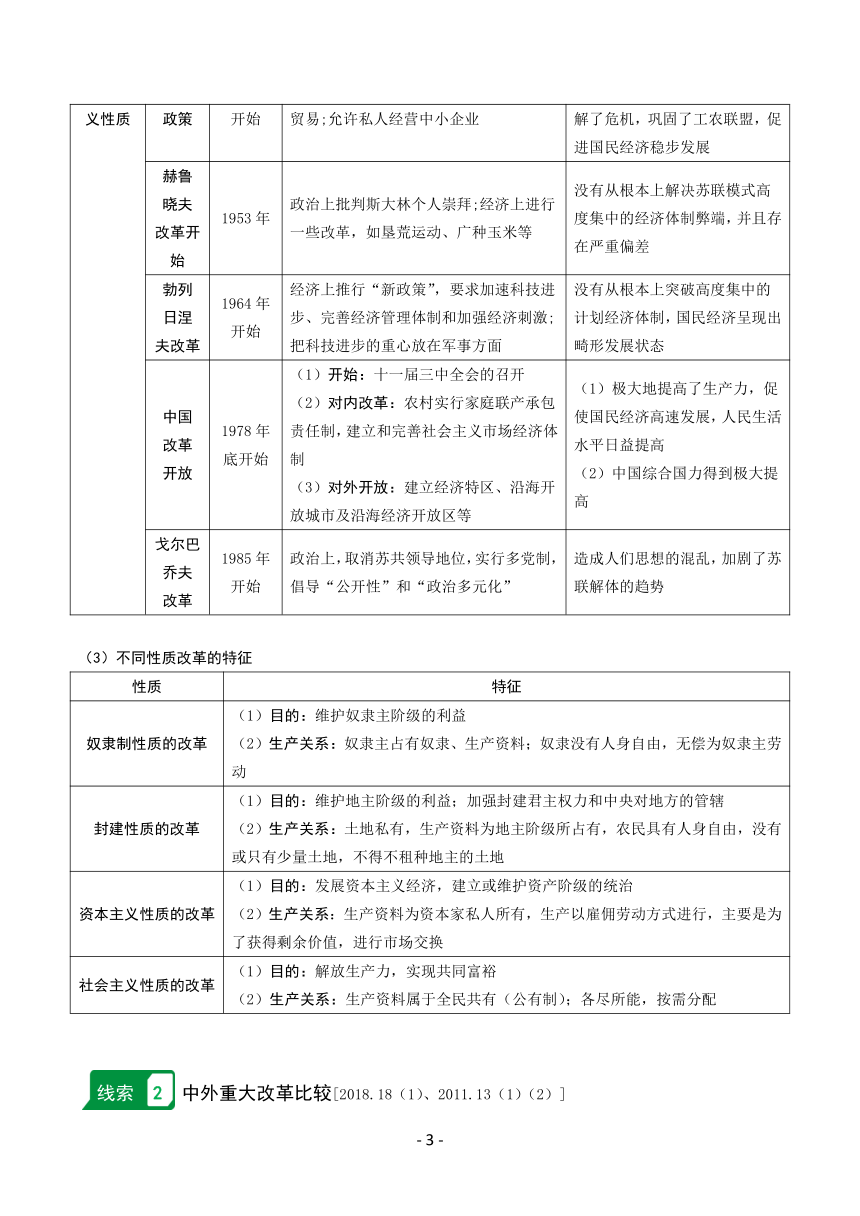

线索 3 革新政治体制、制度的举措(2019.17)

(1)中国

举措 涵义/史实 影响/作用

除旧 废除丞相制度、 中书省 明朝朱元璋废除丞相制度和中书省,皇帝直接统领六部 加强了皇权

除旧 立新 禅让制→世袭制 原始社会—禅让制:民主推举部落联盟首领的制度→夏—世袭制:按照家族血缘关系继承王位、爵号、财产等 家天下代替公天下;成为此后中国历代王位继承的原则

分封制→郡县制 →行省制 西周—分封制:根据血缘关系远近和功劳大小,分封宗亲和功臣等到各地建立诸侯国→秦朝—郡县制:中央直接管辖地方和任免郡县行政长官→元朝—行省制:行省是最高地方行政机构,行省长官由中央直接任免 强化了中央对地方的管理

九品中正制 →科举制 魏晋南北朝时期—九品中正制:选官注重门第,不太注重才能,由世家大族把持→隋朝—科举制:隋炀帝时设立进士科,科举制正式确立 加强了皇权,扩大了官吏选拔范围;成为此后我国历朝选拔官吏的主要制度

行中书省→三司 元朝—行中书省→明朝—三司:朱元璋设“三司”,将原行中书省的权力一分为三,互不统属 强化了皇权

封建君主专制→ 资产阶级民主共 和制度 中国封建社会:君主专制制度→辛亥革命后:建立资产阶级民主共和国——中华民国 极大地传播了民主共和思想

革新 中央集权制度 秦始皇创立。最高统治者称为皇帝,总揽全国的一切军政大权;皇帝之下设中央政权机构 此后历朝历代都基本沿用了这一制度

政治协商制度 1949年,第一届中国人民政治协商会议的召开,标志着中国共产党领导的多党合作和政治协商制度初步建立 有利于发扬社会主义民主,充分调动各民主党派参政议政的积极性

人民代表 大会制度 1954年,第一届全国人民代表大会上形成,是我国的根本政治制度 为社会主义民主政治建设奠定了基础

民族区域 自治制度 指在我国少数民族聚居地区,设立不同级别的民族自治区域和自治机关。民族自治地方的自治机关依法自主管理本民族、本地区的内部事务,行使自治权 有利于维护民族团结、巩固祖国统一和促进少数民族地区发展

赎买制 在三大改造过程中,国家对资本家占有的生产资料实行赎买政策,即按全行业公私合营时资本家的资本发给定息 实现了和平过渡,是中国社会主义改造的创举

“一国两制” 构想 在祖国统一的前提下,国家主体实行社会主义制度,同时在香港、澳门、台湾保持原有的资本主义制度和生活方式长期不变 推动了祖国统一大业的历史进程;为解决国际争端和历史遗留问题提供了新的思路

(2)世界

举措 国家 史实 影响/作用

除旧 废除农奴制 俄国 俄国沙皇亚历山大二世废除农奴制 推动俄国走上资本主义发展道路

废除黑人 奴隶制度 美国 美国总统林肯在美国内战期间废除黑人奴隶制度 调动黑人参军的积极性;促进了黑人地位的提高

除旧 立新 君主制→ 君主立宪制 英国 《权利法案》颁布后逐渐确立;议会行使国家最高权力,君主只是国家权力的象征 为英国资本主义的发展提供了制度保障

革新 雅典民 主政治 古希腊 成年男性公民有参与政治的权利;抽签选举公职人员;公民大会是最高权力机构;建立津贴制度等 开创了民主政治的典范,对近现代民主政治产生了深远的影响

中央集 权制度 日本 646年开始,仿效唐朝建立中央集权制度 使日本发展成为一个中央集权制的封建国家

民主共和制 美国 依据1787年宪法,美国是一个联邦制共和国,行政、立法、司法三权分立,总统、国会、最高法院相互制衡;联邦政府与地方政府分享权力 促进了美国资本主义的发展,对许多国家民主法治建设都有借鉴意义

新视角 1 革新经济体制、经济政策的举措

(1)中国

举措 涵义/史实 影响/作用

除旧 立新 井田制→土地自由买卖 商鞅变法期间的措施 促进了农业发展

六国各种货币→秦半两 秦始皇统一六国货币为圆形方孔半两钱 有利于国家对经济的管理,促进各地经济的交流

各种标准的度量衡→统一度量衡制度 商鞅变法统一秦国度量衡,秦始皇统一六国后继续统一度量衡

封建地主土地所有制→农民土地所有制 1950~1952年的土地改革,实现了土地所有制的转变 大大解放了农村生产力,农业生产获得迅速恢复和发展

生产资料私有制→社会主义公有制 1956年底,通过三大改造的完成,实现了生产资料所有制的转变 确立了社会主义制度,我国进入社会主义初级阶段

人民公社制度→家庭联产承包责任制 十一届三中全会后,农村进行改革,实行家庭联产承包责任制,分户经营、自负盈亏 解放了农村生产力,农业生产和农民收入极大提高

计划经济体制→社会主义市场经济体制 改革开放后,单一的计划经济体制逐渐转变为建立社会主义市场经济体制,要使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用 对现代化建设有巨大推动作用,使中国的经济实力明显增强

革新 铸币权收归中央 汉武帝时期,将铸币权收归中央 使国家的财政状况得到很大改善,为其他政策的推动奠定经济基础

盐铁专营 汉武帝时期,将煮盐、冶铁等经营权收归国有

(2)世界

举措 国家 涵义/史实 影响/作用

除旧 立新 土地私有→土地国有 日本 通过大化改新,实现土地国有,并授田给公民 促进封建经济的发展

战时共产主义政策→新经济政策 苏俄 (联) 苏维埃政权建立初期—战时共产主义政策:余粮征集制→1921年—新经济政策:征收粮食税,大力发展商品经济 调动了生产者的积极性,迅速缓解了危机,巩固了工农联盟

自由放任的发展政策→国家干预经济政策 美国 自由放任的经济政策使经济大危机更加严重,罗斯福加强了国家对经济的干预和调整 促进了美国经济的恢复;开创了资本主义国家干预经济的新模式

革新 指令性计划经济体制 苏俄 (联) 苏联模式在经济方面的表现,单一的生产资料公有制,自上而下的指令性计划经济体制 在特定的历史条件下促进了苏联经济快速发展,后来日益阻碍经济发展

社会保障制度 资本主义国家 二战后,美国和西方主要资本主义国家建立的福利政策 缓和了阶级矛盾,创造了稳定的社会环境

新视角 2 革新思想、文化的举措

时期 举措 意义

中国 战国 百家争鸣 春秋战国时期,出现了中国古代第一次思想文化发展的高峰,为中国古代文化发展奠定了基础

秦朝 统一文字 使政令能够在全国顺利推行,有利于文化的交流与发展

汉朝 罢黜百家,独尊儒术 使儒家学说成为正统思想

戊戌变法时期 废除八股,开办新式学堂 宣传维新变法思想,对中国社会起到了思想启蒙的作用

辛亥革命后 改礼仪、称呼 推动了中华民族的思想解放,使民主共和观念深入人心

新文化运 动时期 抨击封建的旧道德、旧 文化,提倡民主与科学 动摇了封建道德礼教的统治地位,为五四运动的爆发奠定了思想基础,为马克思主义在中国的传播提供了条件

五四运动后 李大钊宣传马克思主义 促进了马克思主义在中国的传播,为中国共产党的成立奠定了思想基础

中共七大 确立毛泽东思想的地位 指导中国人民取得新民主主义革命的胜利,是中国共产党领导中国革命的宝贵财富

改革开放前后 真理标准问题的讨论 是一场深刻的思想解放运动,使人们认识到,只有实践才是检验真理的唯一标准;为中共十一届三中全会的召开奠定了思想基础

“南方谈话” 进一步解放了人们的思想,推动改革开放和社会主义现代化建设进入新阶段,对建设中国特色社会主义产生了深远影响

世界 兴起文艺复兴运动 是一场资产阶级思想解放运动,为欧洲资本主义的产生和发展奠定了思想文化基础

英法美资产阶级革命 促进资产阶级民主思想的传播

《共产党宣言》发表 标志着马克思主义的诞生,使国际工人运动有了科学理论的指导

中外各领域的革新

线索梳理

线索 1 中外重大改革[2019.17(1)(3)、2019.18(2)(3)、2018.18(1)、2017.16(1)、2014.18(4)、2012.13(3)]

(1)改变社会性质的改革

性质 改革 时间 主要举措 影响

奴隶社会→ 封建社会 商鞅 变法 前356 年开始 (1)政治:确立县制;废除贵族世袭特权 (2)经济:废除井田制;鼓励耕织 (3)军事:奖励军功 (1)使秦国一跃成为最强大的诸侯国,为以后秦国统一全国奠定了基础 (2)促使秦国从奴隶社会向封建社会过渡

大化 改新 646年 开始 (1)政治:建立以天皇为中心的中央集权制度 (2)经济:废除私地、私民,将土地分给公民;统一赋税 使日本从奴隶社会发展成为一个中央集权制的封建国家

封建社会→ 资本主义 社会 俄国废除农奴 制 1861年 颁布废除农奴制的法令,规定:农奴获得人身自由,可以改变身份,自由转换职业;可以出钱赎买一份土地 (1)推动俄国走上发展资本主义的道路 (2)局限性:农奴制残余仍然存在

明治 维新 1868年 开始 (1)政治:废藩置县,加强中央集权 (2)军事:实行征兵制,建立新式军队 (3)经济:推行地税改革,以“殖产兴业”为口号,大力发展近代经济 (4)社会生活:提倡文明开化,向西方学习 (1)使日本迅速走上了发展资本主义的道路,实现了富国强兵,开始跻身于资本主义强国之列 (2)局限性:保留大量旧制度残余,强大后很快走上对外侵略扩张道路

新民主主义社会→ 社会主义 社会 三大 改造 1953~ 1956 年底 (1)引导农民加入农业生产合作社 (2)引导手工业者加入手工业生产合作社 (3)对资本主义工商业实行公私合营 (1)实现生产资料私有制向社会主义公有制的转变 (2)建立社会主义基本制度,我国从此进入社会主义初级阶段

(2)推动社会发展的改革

性质 改革 时间 主要举措 影响

奴隶制 性质 伯里克 利改革 前5世纪 中后期 扩大公民权利;各地10个主席团轮流主持事务;抽签产生公职人员和主席团;公民大会是最高权力机构;建立津贴制度等 (1)奴隶制民主政治发展到高峰 (2)局限性:实质是奴隶主贵族专政,只是少数人的民主

封建 性质 北魏 孝文帝 改革 494年 迁都洛阳;革除鲜卑旧俗,推行汉化政策(推行汉语;改穿汉服;采用汉姓;与汉人贵族联姻等) 促进了民族交融,巩固了北魏政权,增强了北魏实力

彼得一 世改革 17世纪 末开始 (1)政治:建立中央集权的行政体制 (2)军事:创建新式常备军 (3)经济:鼓励兴办手工工场,准许工场主购买整个村庄的农奴 (4)生活:提倡学习西方礼节与生活方式 (1)俄国成为欧洲军事强国,开启俄国近代化进程 (2)消极:农奴制强化,后来成为俄国发展的障碍

洋务 运动 19世纪60 ~90年代 中期 (1)经济:兴办近代军事工业和民用工业 (2)军事:建立近代海军 (3)教育:创办新式学校,派遣留学生 (1)中国历史上第一次近代化运动 (2)局限性:只学习西方技术,没有学习西方制度

资本 主义 性质 戊戌 变法 1898年 (1)政治:裁撤冗官冗员,允许官民上书言事 (2)经济:鼓励私人兴办工矿企业,发展农、工、商业;改革财政 (3)教育:废除八股,开办新式学堂 (4)军事:裁减绿营,训练新式军队 (1)是中国政治近代化的开端 (2)广泛传播了资产阶级政治学说,起了思想启蒙的作用

罗斯福 新政 1933年 开始 整顿金融体系;加强对工业的计划指导;调整农业政策;推行“以工代赈”;建立社会保障制度 (1)促使美国经济复苏 (2)增强了政府的宏观调控能力,对资本主义世界产生了深远影响

反封 建性 质 解放区 的土地 改革 1947年 开始 颁布《中国土地法大纲》,规定没收地主土地,废除封建剥削的土地制度,实行耕者有其田,按照农村人口平均分配土地 激发了农民革命和生产的积极性,为人民解放战争的胜利提供了重要的人力、物力保障

土地 改革 1950~ 1952 年底 1950年颁布《中华人民共和国土地改革法》,规定废除地主阶级封建剥削的土地所有制,实行农民的土地所有制 彻底摧毁了我国封建土地制度;农民成为土地的主人;大大解放了农村生产力

社会主 义性质 新经济 政策 1921年 开始 以征收粮食税代替余粮征集制;实行自由贸易;允许私人经营中小企业 调动了生产者的积极性,迅速缓解了危机,巩固了工农联盟,促进国民经济稳步发展

赫鲁 晓夫 改革开始 1953年 政治上批判斯大林个人崇拜;经济上进行一些改革,如垦荒运动、广种玉米等 没有从根本上解决苏联模式高度集中的经济体制弊端,并且存在严重偏差

勃列 日涅 夫改革 1964年 开始 经济上推行“新政策”,要求加速科技进步、完善经济管理体制和加强经济刺激;把科技进步的重心放在军事方面 没有从根本上突破高度集中的计划经济体制,国民经济呈现出畸形发展状态

中国 改革 开放 1978年 底开始 (1)开始:十一届三中全会的召开 (2)对内改革:农村实行家庭联产承包责任制,建立和完善社会主义市场经济体制 (3)对外开放:建立经济特区、沿海开放城市及沿海经济开放区等 (1)极大地提高了生产力,促使国民经济高速发展,人民生活水平日益提高 (2)中国综合国力得到极大提高

戈尔巴 乔夫 改革 1985年 开始 政治上,取消苏共领导地位,实行多党制,倡导“公开性”和“政治多元化” 造成人们思想的混乱,加剧了苏联解体的趋势

(3)不同性质改革的特征

性质 特征

奴隶制性质的改革 (1)目的:维护奴隶主阶级的利益 (2)生产关系:奴隶主占有奴隶、生产资料;奴隶没有人身自由,无偿为奴隶主劳动

封建性质的改革 (1)目的:维护地主阶级的利益;加强封建君主权力和中央对地方的管辖 (2)生产关系:土地私有,生产资料为地主阶级所占有,农民具有人身自由,没有或只有少量土地,不得不租种地主的土地

资本主义性质的改革 (1)目的:发展资本主义经济,建立或维护资产阶级的统治 (2)生产关系:生产资料为资本家私人所有,生产以雇佣劳动方式进行,主要是为了获得剩余价值,进行市场交换

社会主义性质的改革 (1)目的:解放生产力,实现共同富裕 (2)生产关系:生产资料属于全民共有(公有制);各尽所能,按需分配

线索 2 中外重大改革比较[2018.18(1)、2011.13(1)(2)]

(1)不同改革的共同点

改革 共同点

商鞅变法和北魏孝文帝改革 都增强了政权的实力,顺应了历史发展的潮流

大化改新和明治维新 ①学习外国的先进文化;②加强了中央集权;③促进了日本社会的快速发展,成为日本历史上的转折点

戊戌变法和明治维新 要求摆脱民族危机,发展资本主义

大化改新和戊戌变法 都学习先进文化(学习方向的不同:大化改新是日本向中国学习;戊戌变法是中国向日本学习)

土地改革、家庭联产承包责任制、 俄国农奴制改革和罗斯福新政 对农业政策进行了一定调整;有利于经济的发展和政权的巩固

(2)重大改革比较

①北魏孝文帝改革与明治维新的比较

项目 北魏孝文帝改革 明治维新

不同点 目的 加强对北方地区的统治 寻求富强,消除民族危机

学习对象 学习汉族先进文化 学习西方先进的生产技术、思想文化

结果 完成封建化,促进了民族交融,巩固了北魏的统治 使日本迅速走上了发展资本主义道路,实现了富国强兵

相同点 都顺应了历史发展的潮流;都学习先进文化;都促进了社会发展,增强了实力

②土地改革和家庭联产承包责任制的比较

项目 土地改革 家庭联产承包责任制

不同点 主要目的 争取农村广大群众支持,巩固新生政权 调动农民的生产积极性,促进农村经济发展

核心内容 变封建土地所有制为农民土地所有制 坚持土地公有制,实行分户经营,自负盈亏

土地所有制 农民土地所有制 社会主义公有制

相同点 调动了农民的生产积极性;解放了农村生产力;促进了农村生产发展;都兼顾了效率和公平

③俄国废除农奴制和美国废除黑人奴隶制的比较

项目 俄国废除农奴制 美国废除黑人奴隶制

不同点 方式 改革 革命

程度 保留了大量封建残余 废除黑人奴隶制较为彻底

相同点 都发生在19世纪60年代;黑人奴隶和农奴都在法律上成为“自由人”;都使工业资产阶级获得了更多的自由劳动力;都进一步扩大了国内市场;都有利于本国资本主义的进一步发展

④洋务运动、俄国废除农奴制和明治维新的比较

项目 洋务运动 俄国废除农奴制 明治维新

不同点 内容 学习西方先进技术,不触动封建制度 改造封建制度,发展资本主义

结果 破产,没有走上富国强兵之路 成功,走上了发展资本主义的道路;强大后都奉行对外扩张政策

结果不同的根本原因:是否改变原有的封建制度;是否有强有力的力量支持

相同点 背景:都面临国家发展落后于西方的危机;对象:都学习西方;形式:都是统治阶级自上而下进行的改革;结果:都促进了本国近代化

⑤苏俄(联)新经济政策、中国改革开放和美国罗斯福新政的比较

项目 苏俄(联)新经济政策 中国改革开放 美国罗斯福新政

不同点 特点 利用市场和商品货币关系进行社会主义建设,允许多种经济并存 将社会主义基本制度与市场经济相结合;对内改革和对外开放同步进行,互相促进 加强国家对经济的干预和指导,建立社会保障制度

性质 社会主义性质的改革 资本主义性质的改革

影响 巩固了工农联盟,促使国民经济稳步发展 经济建设取得重大成就,人民生活水平大幅提高,综合国力不断增强 使美国经济得到复苏,增强了政府的宏观调控能力

相同点 都是市场经济与政府引导相结合;都是各国在面临挫折和问题的情况下实施的;都取得了一定的成效,促进了经济的恢复和发展;都是在维护基本制度的前提下对生产关系进行的局部调整;都是依据国情做出的创新性举措

⑥改革开放、赫鲁晓夫改革和戈尔巴乔夫改革的比较

项目 改革开放 赫鲁晓夫改革 戈尔巴乔夫改革

不同点 背景 “文革”积累下许多政治和社会问题;十一届三中全会召开,把党和国家的工作中心转移到经济建设上来 苏联模式的弊端日益暴露

结果 取得辉煌成就,综合国力大幅提高 失败 失败,导致苏联解体

结果不同的原因:苏联改革没有从根本上突破苏联模式的束缚;中国改革突破原有体制束缚

相同点 都是社会主义性质的改革;都是在面临严重经济困难的情况下进行的改革

线索 3 革新政治体制、制度的举措(2019.17)

(1)中国

举措 涵义/史实 影响/作用

除旧 废除丞相制度、 中书省 明朝朱元璋废除丞相制度和中书省,皇帝直接统领六部 加强了皇权

除旧 立新 禅让制→世袭制 原始社会—禅让制:民主推举部落联盟首领的制度→夏—世袭制:按照家族血缘关系继承王位、爵号、财产等 家天下代替公天下;成为此后中国历代王位继承的原则

分封制→郡县制 →行省制 西周—分封制:根据血缘关系远近和功劳大小,分封宗亲和功臣等到各地建立诸侯国→秦朝—郡县制:中央直接管辖地方和任免郡县行政长官→元朝—行省制:行省是最高地方行政机构,行省长官由中央直接任免 强化了中央对地方的管理

九品中正制 →科举制 魏晋南北朝时期—九品中正制:选官注重门第,不太注重才能,由世家大族把持→隋朝—科举制:隋炀帝时设立进士科,科举制正式确立 加强了皇权,扩大了官吏选拔范围;成为此后我国历朝选拔官吏的主要制度

行中书省→三司 元朝—行中书省→明朝—三司:朱元璋设“三司”,将原行中书省的权力一分为三,互不统属 强化了皇权

封建君主专制→ 资产阶级民主共 和制度 中国封建社会:君主专制制度→辛亥革命后:建立资产阶级民主共和国——中华民国 极大地传播了民主共和思想

革新 中央集权制度 秦始皇创立。最高统治者称为皇帝,总揽全国的一切军政大权;皇帝之下设中央政权机构 此后历朝历代都基本沿用了这一制度

政治协商制度 1949年,第一届中国人民政治协商会议的召开,标志着中国共产党领导的多党合作和政治协商制度初步建立 有利于发扬社会主义民主,充分调动各民主党派参政议政的积极性

人民代表 大会制度 1954年,第一届全国人民代表大会上形成,是我国的根本政治制度 为社会主义民主政治建设奠定了基础

民族区域 自治制度 指在我国少数民族聚居地区,设立不同级别的民族自治区域和自治机关。民族自治地方的自治机关依法自主管理本民族、本地区的内部事务,行使自治权 有利于维护民族团结、巩固祖国统一和促进少数民族地区发展

赎买制 在三大改造过程中,国家对资本家占有的生产资料实行赎买政策,即按全行业公私合营时资本家的资本发给定息 实现了和平过渡,是中国社会主义改造的创举

“一国两制” 构想 在祖国统一的前提下,国家主体实行社会主义制度,同时在香港、澳门、台湾保持原有的资本主义制度和生活方式长期不变 推动了祖国统一大业的历史进程;为解决国际争端和历史遗留问题提供了新的思路

(2)世界

举措 国家 史实 影响/作用

除旧 废除农奴制 俄国 俄国沙皇亚历山大二世废除农奴制 推动俄国走上资本主义发展道路

废除黑人 奴隶制度 美国 美国总统林肯在美国内战期间废除黑人奴隶制度 调动黑人参军的积极性;促进了黑人地位的提高

除旧 立新 君主制→ 君主立宪制 英国 《权利法案》颁布后逐渐确立;议会行使国家最高权力,君主只是国家权力的象征 为英国资本主义的发展提供了制度保障

革新 雅典民 主政治 古希腊 成年男性公民有参与政治的权利;抽签选举公职人员;公民大会是最高权力机构;建立津贴制度等 开创了民主政治的典范,对近现代民主政治产生了深远的影响

中央集 权制度 日本 646年开始,仿效唐朝建立中央集权制度 使日本发展成为一个中央集权制的封建国家

民主共和制 美国 依据1787年宪法,美国是一个联邦制共和国,行政、立法、司法三权分立,总统、国会、最高法院相互制衡;联邦政府与地方政府分享权力 促进了美国资本主义的发展,对许多国家民主法治建设都有借鉴意义

新视角 1 革新经济体制、经济政策的举措

(1)中国

举措 涵义/史实 影响/作用

除旧 立新 井田制→土地自由买卖 商鞅变法期间的措施 促进了农业发展

六国各种货币→秦半两 秦始皇统一六国货币为圆形方孔半两钱 有利于国家对经济的管理,促进各地经济的交流

各种标准的度量衡→统一度量衡制度 商鞅变法统一秦国度量衡,秦始皇统一六国后继续统一度量衡

封建地主土地所有制→农民土地所有制 1950~1952年的土地改革,实现了土地所有制的转变 大大解放了农村生产力,农业生产获得迅速恢复和发展

生产资料私有制→社会主义公有制 1956年底,通过三大改造的完成,实现了生产资料所有制的转变 确立了社会主义制度,我国进入社会主义初级阶段

人民公社制度→家庭联产承包责任制 十一届三中全会后,农村进行改革,实行家庭联产承包责任制,分户经营、自负盈亏 解放了农村生产力,农业生产和农民收入极大提高

计划经济体制→社会主义市场经济体制 改革开放后,单一的计划经济体制逐渐转变为建立社会主义市场经济体制,要使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用 对现代化建设有巨大推动作用,使中国的经济实力明显增强

革新 铸币权收归中央 汉武帝时期,将铸币权收归中央 使国家的财政状况得到很大改善,为其他政策的推动奠定经济基础

盐铁专营 汉武帝时期,将煮盐、冶铁等经营权收归国有

(2)世界

举措 国家 涵义/史实 影响/作用

除旧 立新 土地私有→土地国有 日本 通过大化改新,实现土地国有,并授田给公民 促进封建经济的发展

战时共产主义政策→新经济政策 苏俄 (联) 苏维埃政权建立初期—战时共产主义政策:余粮征集制→1921年—新经济政策:征收粮食税,大力发展商品经济 调动了生产者的积极性,迅速缓解了危机,巩固了工农联盟

自由放任的发展政策→国家干预经济政策 美国 自由放任的经济政策使经济大危机更加严重,罗斯福加强了国家对经济的干预和调整 促进了美国经济的恢复;开创了资本主义国家干预经济的新模式

革新 指令性计划经济体制 苏俄 (联) 苏联模式在经济方面的表现,单一的生产资料公有制,自上而下的指令性计划经济体制 在特定的历史条件下促进了苏联经济快速发展,后来日益阻碍经济发展

社会保障制度 资本主义国家 二战后,美国和西方主要资本主义国家建立的福利政策 缓和了阶级矛盾,创造了稳定的社会环境

新视角 2 革新思想、文化的举措

时期 举措 意义

中国 战国 百家争鸣 春秋战国时期,出现了中国古代第一次思想文化发展的高峰,为中国古代文化发展奠定了基础

秦朝 统一文字 使政令能够在全国顺利推行,有利于文化的交流与发展

汉朝 罢黜百家,独尊儒术 使儒家学说成为正统思想

戊戌变法时期 废除八股,开办新式学堂 宣传维新变法思想,对中国社会起到了思想启蒙的作用

辛亥革命后 改礼仪、称呼 推动了中华民族的思想解放,使民主共和观念深入人心

新文化运 动时期 抨击封建的旧道德、旧 文化,提倡民主与科学 动摇了封建道德礼教的统治地位,为五四运动的爆发奠定了思想基础,为马克思主义在中国的传播提供了条件

五四运动后 李大钊宣传马克思主义 促进了马克思主义在中国的传播,为中国共产党的成立奠定了思想基础

中共七大 确立毛泽东思想的地位 指导中国人民取得新民主主义革命的胜利,是中国共产党领导中国革命的宝贵财富

改革开放前后 真理标准问题的讨论 是一场深刻的思想解放运动,使人们认识到,只有实践才是检验真理的唯一标准;为中共十一届三中全会的召开奠定了思想基础

“南方谈话” 进一步解放了人们的思想,推动改革开放和社会主义现代化建设进入新阶段,对建设中国特色社会主义产生了深远影响

世界 兴起文艺复兴运动 是一场资产阶级思想解放运动,为欧洲资本主义的产生和发展奠定了思想文化基础

英法美资产阶级革命 促进资产阶级民主思想的传播

《共产党宣言》发表 标志着马克思主义的诞生,使国际工人运动有了科学理论的指导

同课章节目录