2011高考生物二轮复习:专题复习方略与学科能力构建

文档属性

| 名称 | 2011高考生物二轮复习:专题复习方略与学科能力构建 |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 105.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2011-02-16 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

本资料来自于资源最齐全的21世纪教育网www.21cnjy.com

2011专题复习方略与学科能力构建

一、专题复习方略

从近几年高考命题分析来看,生物学科命题存在几个特点:(1)重视对生物学基础知识,即生物学的基本观点、基本概念、基础理论、基本实验操作等的考查;(2)更加重视对生物学科素质和能力,即科学态度、意志品质、合作精神、观察能力、动手能力、分析和解决问题的能力以及科学探究的方法的考查;(3)实验考查的地位显著提高,以实验分析和实验设计等研究性学习形式命题的比重加大;(4)命题情景贴近生活,贴近最新科学成就,展示社会热点,不再是单纯地考查死记硬背的能力,而是重视考查从新材料中获取知识的能力和分析能力;(5)生物图、表等资料信息题的考查力度将进一步加大。

“万事皆有规律,诸事都有技巧”。根据以上特点,我们要科学、合理、有效地进行二轮专题复习,应该做到以“纲”为本,以“本”为纲。所谓以“纲”为本,就是根据各省的《考试说明》了解高考考查的重要知识点及考试要求。以“本”为纲,就是以课本、精要笔记本、错题本、好题本等作为纲领性资料,寻找知识的内在联系,实现零乱知识系统化、规范化,抽象知识具体化;总结归纳错题的关键所在,从知识缺失、试题设问的茫然、回答惯性的陷阱等方面领悟应对技巧;寻找“纲”与“本”的联系,实现“纲”与“本”的有机整合,力图从试题的“取材”和“立意”真正做到对知识的掌握和灵活应用。

在回归课本、抓基础知识的同时,二轮复习时还要重点“攻坚”,突出对重点和难点知识的理解和掌握。细胞的代谢、生命活动的调节、遗传与变异和生物与环境这几部分知识是高中生物知识的主线,也是高考命题的重点和难点。复习这部分知识时,要特别留心,可以结合手上的资料,分析涉及的题型,并查阅自己经常出错的题型,进行归纳总结,找出这部分知识考查的特点和规律,突破重、难点,使自己能够触类旁通、举一反三。

二、学科能力的构建

关注热点,提炼信息

科技发展与社会热点往往是高考命题的良好素材。关注热点,熟悉情景,在解题时就能较快地进入状态,找到答案。

要养成关注社会现实、关注生活的习惯,从各种媒体中获取生命科学发展中的重大热点问题。

平时要特别关注资源、环境、人口,克隆、干细胞的最新研究成果及其在医学上的应用,转基因动植物与食物安全及生态污染,生物技术在生产生活上的应用,生态学知识与现代农业、生物育种(特别是太空育种和转基因育种),诺贝尔奖与生产生活,癌症、艾滋病、甲型H1N1流感等疾病的防治、疫苗研制及应用等与生物学息息相关的时代信息较强的问题,并且尝试着将这些情景与课本知识联系起来作一些解答,培养获取有效信息、编码信息、迁移信息的能力。

强化实验,培养探究能力

近几年高考突出了对学生探究创新能力的考查。无论是单科单独命题的生物高考还是全国的理科综合考试均如此。自2002年至2010年高考题,几乎每一份试题都有实验探究方面的题目。在复习中只有重视探究实验题目的训练,才能提高此类题目的解题能力,在高考中立于不败之地。做题过程中只有学会思考、学会分析、学会总结,才能有所提高。

(一)研究生物学的常用方法

“观察、假说和实验”是最常用的科学研究方法。

(1)观察:是从自然界获得原始一手材料的方法,也是最基本的生物学研究方法。

随着科学技术的发展,观察手段也在不断更新。早期的观察只能依靠人的感觉器官,后来有了放大镜、光学显微镜,并且认识了细胞。随着电子显微镜的发明,人们的观察能力深入到超显微镜领域,进而推动了分子生物学的迅速发展。

科学的结论必须能客观地反映所观察的现象,并且具有可重复性。

(2)假说:实验不仅意味着某种精确的操作,而且是一种积极地思维方法。要进行实验,首先必须对研究对象所表现出来的现象提出某种可能的解释,即提出某种设想或假说,然后围绕“假说”设计实验来验证这个设想或假说。

(3)实验:对观察到的现象,提出自己的假说后,还需设计实验来验证这一“假说”的正确性。如果实验设计得科学合理、实验过程规范无误,观察到的实验现象与假说相符,则假说正确,那这个假说就不再是假说,而成为定律或学说了。

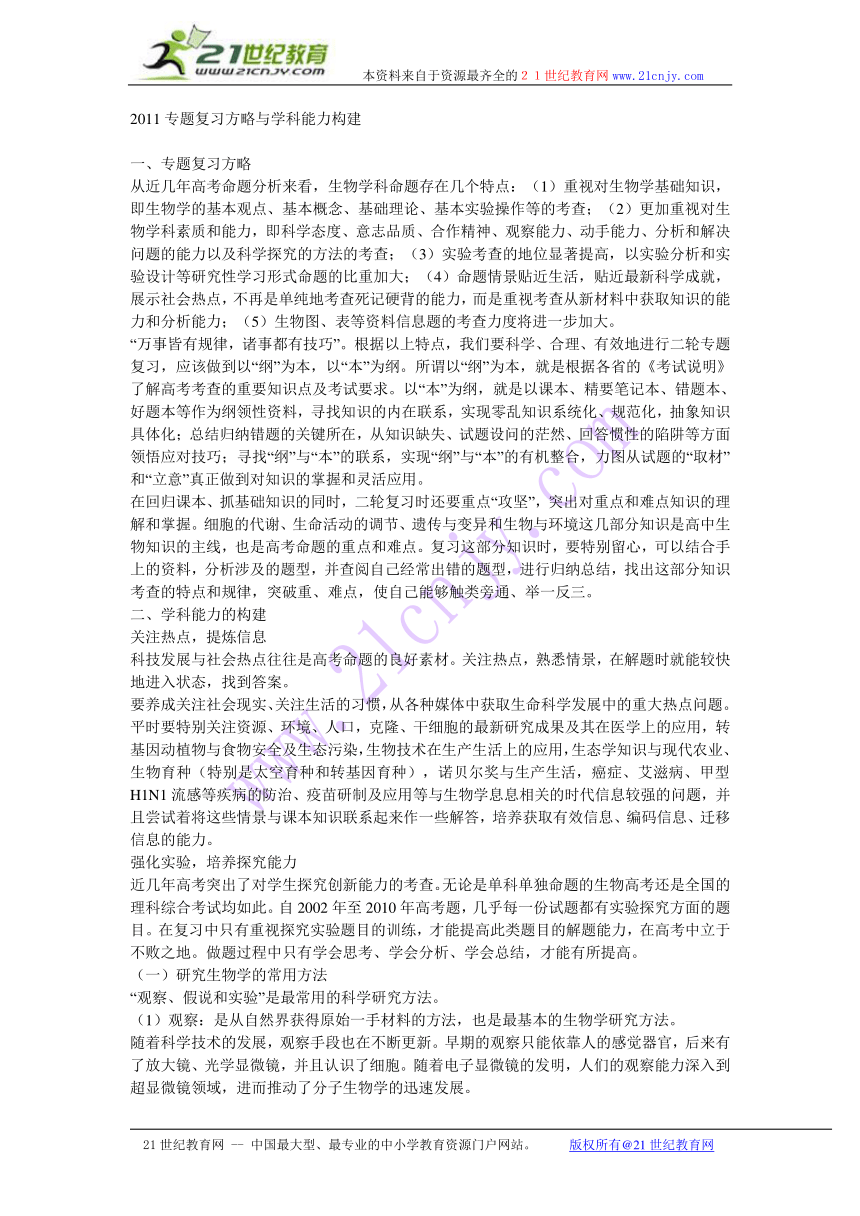

由此可知,用实验的方法研究客观规律,要求根据已有的事实(来自观察或来自实验)提出假说,再根据假说推导出一个可以用实验加以检验的预测,然后实施这个实验加以验证。

现简要归纳如下:

【例1】 在生物学的学习过程中,不仅只在于接受知识,还要在前人研究的基础上,善于发现问题、研究问题、解决问题。以下是关于“蝙蝠的导航系统”的研究过程,请同学们感受一下科学研究历程。

①蝙蝠在星星之夜也能飞行自如。②在暗室中布满小铃,放入蝙蝠后,飞行自如,无铃声出现。③在布满小铃的暗室中,蒙上蝙蝠的眼睛,仍能飞行自如,无铃声出现。④经过科学研究发现,蝙蝠飞行中发出超声波,靠耳朵回收声波来进行导航。⑤不蒙眼睛,但堵住耳朵后,暗室传出了铃声。⑥蝙蝠的定位是靠耳朵。⑦蝙蝠的定位不是靠眼睛。

请根据科学研究的一般程序为线索,填写下表。

发现问题 实验目的 实验材料 实验预测、处理结果 实验结论

实验组 对照组

验证蝙蝠是否靠眼睛定位

探索蝙蝠的定位器官

解析] 本例中研究包括两个方面,一是否定蝙蝠靠眼睛定位,二是探索定位器官。在实验中应注意区分对照组(未经变量处理)和实验组(经变量处理),及实验中“单一变量”的应用。

[答案]

发现 问题 实验目的 实验 材料 实验预测、处理结果 实验 结论

实验组 对照组

① 验证蝙蝠是否靠 眼睛定位 蝙蝠 ③ 不作 处理 ⑦

① 探索蝙蝠的定位器官 蝙蝠 ③⑤ 不作 处理 ⑥

[导引提示] 本例还可以提出一些其它的问题,同学之间可以相互进行探讨,例如,如果“定位是眼睛和耳朵共同起作用”,那么实验应怎样设计改进呢?

(二)实验中“变量”的确认

变量,亦称因子,指实验操纵控制的特定因素或条件。按性质不同,通常有以下两类共4种变量:

(1)实验变量与反应变量。实验变量,亦称自变量,指实验中由实验者所操纵、给定的因素或条件。反应变量,亦称因变量或应变量,指实验中由于实验变量而引起的变化和结果。通常,实验变量是原因,反应变量是结果,二者具有因果关系。实验的目的即在于解释这种前因后果。

(2)无关变量与额外变量。无关变量,亦称控制变量,指实验中除实验变量以外的影响实验变化和结果的因素或条件。额外变量,亦称干扰变量,指实验中由于无关变量所引起的变化和结果。显然,额外变量会对反应变量起干扰作用。

【例2】 (2011·青岛质检)某实验小组要对“低温是否会影响物质的跨膜运输”进行实验探究,设计了如下实验。

实验步骤:

①组装渗透装置两套,分别编号为1、2。

②在两组烧杯中分别加入等量的水,在长颈漏斗中分别加入等量的同一浓度的蔗糖溶液,保持管内外液面高度相等。

③对两组装置进行不同处理:1组用水浴锅加热至37℃,2组的烧杯外加冰块降温。

④两组装置同时开始实验,几分钟后观察记录漏斗的液面刻度变化。

请分析回答下列问题:

(1)本实验是通过测定水分子通过膜的扩散即________作用速率来进行探究的。

(2)此实验的自变量是___________________________;

为了直观地表示相对速率,用___________________________作为因变量。

渗透

渗透系统所处的不同温度环境

漏斗液面高度的变化

(3)该实验可能的结果与结论:

①若1组的漏斗液面比2组高,则说明____________________________________________。

②___________________________________________

_________________________________。

③________________________________________

______________________________________________

低温会影响物质的跨膜运输且运输速率减慢

若2组漏斗的液面比1组高,则说明低温会影响物质的跨膜运输且运输速率加快

若1、2组漏斗的液面高度相同,则说明温度高低并不影响物质的跨膜运输

(4)如果上述实验结果证明了“低温能影响物质跨膜运输的速率”,那么对于生物活细胞来讲,产生这种情况的原因是:

①_____________________________________________。

②______________________________________________

__________________________________。

低温会影响细胞膜的流动性,从而影响其功能

低温会影响酶的活性,从而影响细

胞呼吸释放能量的过程

解析] 该实验是通过处于不同温度条件的渗透系统中漏斗液面高度的变化,探究温度对物质跨膜运输的影响,因此自变量应为渗透系统所处的不同温度环境,因变量是漏斗内液面高度的变化。低温可影响酶的活性,从而影响细胞代谢,低温还可影响细胞膜的流动性。

(三)观察变量的确定

因变量与观察变量有时是不同的,对于因变量不能直接观察的,应该通过相应手段转换,将因变量间接展现出来,便于观察。如细胞分裂中染色体可以通过染色、借助显微镜观察,呼吸强度可通过测定密闭装置中气压变化来表现等。

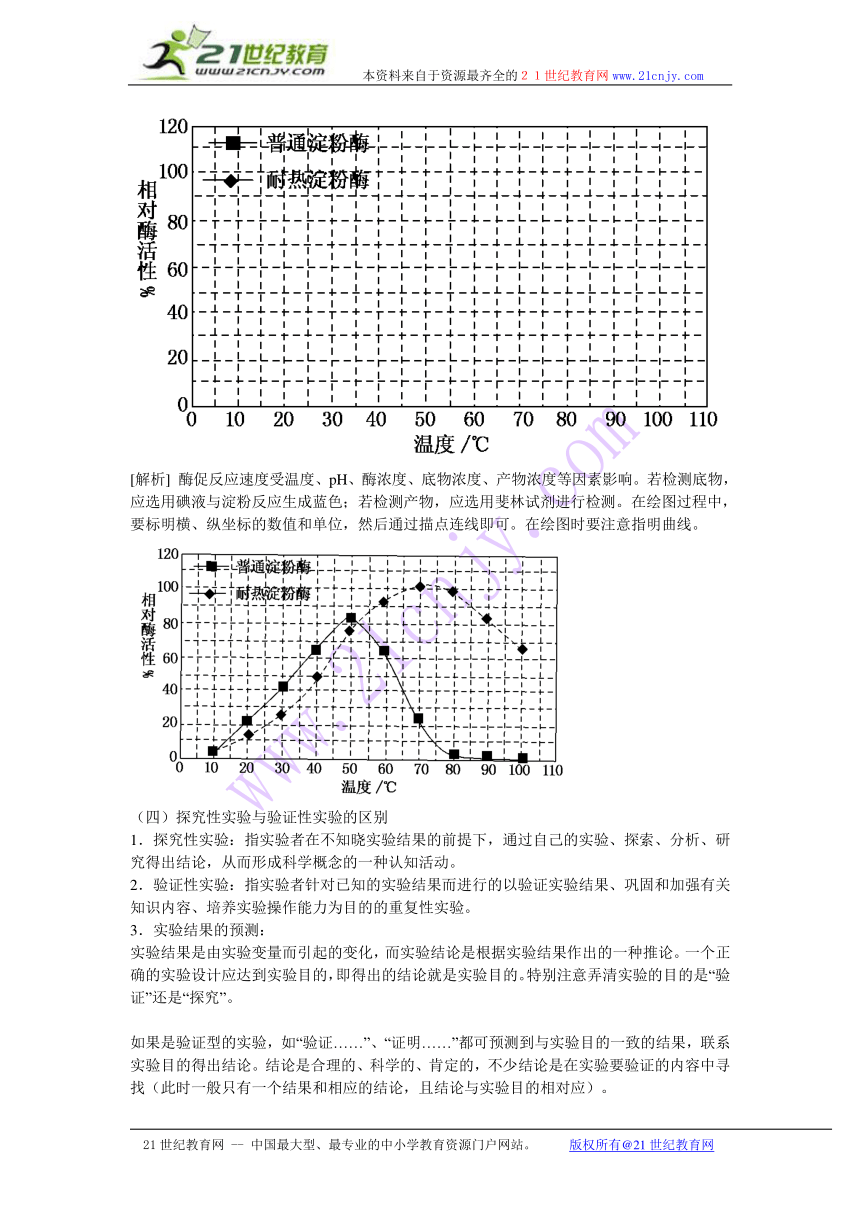

【例3】 生产中使用的普通淀粉酶的最适温度在40~60℃之间,而极端耐热淀粉酶在100℃仍能保持较高的活性,因此它具有更广泛的应用前景。某同学正在设计一个实验以探究温度对两种淀粉酶活性的影响,其中有些问题需要你的帮助。

(1)此实验中除自变量和因变量外,还需要考虑________、________及________等因素。

(2)在此实验中,因变量可以用碘液和斐林试剂检测。两种试剂各与何种物质反应生色?检测的是底物还是产物?

pH

酶浓度

底物浓度

[答案](2)碘液与淀粉反应生色,检测的是底物;斐林试剂与还原糖反应生色,检测的是产物。

(3)假设实验结果如下表,请在给出的坐标纸上绘图反映实验结果。

温度/℃ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

普通淀粉酶 相对活性/% 6 25 43 67 83 65 22 2 0 0

耐热淀粉酶 相对活性/% 6 15 25 48 76 92 100 98 82 65

[答案]正确绘图,指明曲线,正确标出自变量和因变量数值及单位。

[解析] 酶促反应速度受温度、pH、酶浓度、底物浓度、产物浓度等因素影响。若检测底物,应选用碘液与淀粉反应生成蓝色;若检测产物,应选用斐林试剂进行检测。在绘图过程中,要标明横、纵坐标的数值和单位,然后通过描点连线即可。在绘图时要注意指明曲线。

(四)探究性实验与验证性实验的区别

1.探究性实验:指实验者在不知晓实验结果的前提下,通过自己的实验、探索、分析、研究得出结论,从而形成科学概念的一种认知活动。

2.验证性实验:指实验者针对已知的实验结果而进行的以验证实验结果、巩固和加强有关知识内容、培养实验操作能力为目的的重复性实验。

3.实验结果的预测:

实验结果是由实验变量而引起的变化,而实验结论是根据实验结果作出的一种推论。一个正确的实验设计应达到实验目的,即得出的结论就是实验目的。特别注意弄清实验的目的是“验证”还是“探究”。

如果是验证型的实验,如“验证……”、“证明……”都可预测到与实验目的一致的结果,联系实验目的得出结论。结论是合理的、科学的、肯定的,不少结论是在实验要验证的内容中寻找(此时一般只有一个结果和相应的结论,且结论与实验目的相对应)。

若是探究型的实验,如“探究……”预测的实验结果不唯一,大多有三种可能:“变量促进结果;变量抑制结果;变量与结果无关”。

【例4】 生物学家研究发现,癌细胞的无限增殖受某调控基因的控制,该调控基因能激发所有动物细胞大量增殖,为探究该调控基因是存在于细胞质还是细胞核中,科研人员做了如图所示实验设计:

(1)实验方案

①“用胰蛋白酶处理”,相当于“观察根尖分生组织细胞的有丝分裂”中的________过程,目的是____________________________。

②核质分离。

③______________________________________________

_____________________________________________。

④取两个培养瓶分别编号甲、乙,各加入等量的培养液。

⑤__________________________________________

_________________________________,进行细胞培养。

⑥在显微镜下观察培养液中的细胞形态。

解离

使组织中的细胞相互分离开来

取癌细胞核和肝细胞质形成重组细胞A,取癌细胞质和肝细胞核形成重组细胞B

取等量重组细胞A和重组细胞B,分别加入甲、乙两只培养瓶中

(2)预期实验结果和结论(请根据甲、乙两瓶中细胞的形态是否发生明显变化预期结果和结论):

①____________________________________________

__________________________________。

②_____________________________________________

________________________________________。

③____________________________________________

_____________________________________________。

④______________________________________________

___________________________________________

若只有甲瓶细胞(重组细胞A)形态发生明显变化,则调控基因位于细胞核中

若只有乙瓶细胞(重组细胞B)形态发生明显变化,则调控基因位于细胞质中

若甲、乙两瓶细胞(重组细胞A和重组细胞B)形态均发生明显变化,则调控基因可能同时存在于细胞核和细胞质中

若甲、乙两瓶细胞(重组细胞A和重组细胞B)形态均没有发生明显变化,则调控基因发挥作用需要癌细胞自身的核质互相作用

[解析] 从图解中可看出,该实验的基本思路是通过核移植技术,构建重组细胞,据重组细胞形态是否发生改变予以判断。

(五)实验设计中的“单因子变量原则”

单因子变量原则是指实验中只确定一个自变量,控制其它因素不变,观察其对实验结果的影响,这样既便于对实验结果进行科学分析,又能增加实验结果的可信度和说服力。本考点中“同位素示踪技术”的应用中尤其要注意单一变量的应用。

【例5】 Grimton曾观察到:饥饿的原生动物的粗面内质网减少,或几乎完全消失,高尔基体的形成停止,由于这些细胞于实验期间还继续形成分泌小泡,所以每一个高尔基体囊的数目减少了,但当给动物重新喂食后,形成了新的粗面内质网,同时产生新的高尔基体,囊的能力也恢复了。高尔基体的构建和数目变化为什么与内质网一致呢?

(1)你的假设:________________________________________________________________________。

高尔基体膜是由内质网膜转化而来的

(2)实验设计与实施:

①先用含有14C的亮氨酸(合成蛋白质的原料)营养液培养饥饿的原生动物,然后用放射自显影技术观察原生动物生物膜放射性出现的先后顺序,结果如下:内质网(2 min)、高尔基体(15 min)、细胞膜(42 min)。

②用含有14C的甘油(合成脂质的原料)营养液培养饥饿的原生动物,请预测你的观察结果:____________________________________________________________________________________________________________________________________。

内质网→高尔基体→细胞膜

(3)你的假设是否正确?________。结论是___________________________________________________________________________________________________________________________________。

(4)本实验除了验证你的假设及得出的结论外,对细胞膜的成分你得出的结论是________________________________________________________________________。

正确

高尔基体膜确实是由内质网膜转化而来的

细胞膜至少应含有蛋白质和脂质

[解析] 本实验是根据Grimton曾观察到的现象及产生的疑问,要求你提出假设、设计实验进行探究。过程中不同的放射性物质的使用要分开来分别进行,否则就会难以区分是哪一种自变量引起的因变量(即放射性变化),在教材的噬菌体侵染细菌的实验中也体现了这一点,需认真领会科学实验的方法、步骤。

(六)对照实验的常用方法

对照实验,即设置两个或两个以上的实验组,通过对结果的比较分析,来探究某种因素与实验对象的关系。

1.在实验设计时通过采用一定的对照方式以排除无关变量对实验结果的干扰,从而保证实验结果的准确性和说服力。常用方法是:

(1)空白对照:设置两组实验,一组给予该实验的自变量处理,另一组不作任何处理。

(2)自身对照:只设置一组实验,通过比较实验对象在实验前后现象的变化来说明问题,不再另设对照实验。

(3)条件对照:除在实验所要研究的自变量方面,另设其它有必要的变量处理的对照组。

(4)相互对照:通常设置多组实验,这些组都给予自变量处理,只是在处理的量或程度方式有所差别,通过它们之间的相互比较来说明问题。

在实验设计题中要根据实验所要达到的目的来确定实验组和对照组。

2.不同对照类型中实验组和对照组的确定

(1)空白对照实验中的判定

被实验研究因素所处理的对象组称为实验组,未被实验研究因素处理的对象组为对照组。有时,依据是否处于正常状态下进行判断,通常将处于正常情况下的对象组称为对照组。

(2)自身对照实验中的判定

自身对照的关键是看实验处理前后现象变化的差异,其中实验处理前的对象状况为对照组,实验处理后的对象变化为实验组。

(3)相互对照实验中的判定

两个或多个对象组之间的相互对照,一般表现出实验因素在量上的多少对实验结果的影响。其中每一组既是实验组又是其他组的对照组。

(4)条件对照实验中的判定

突出实施的非实验研究因素与实验所研究因素的差异,从一个侧面衬托实验因素对实验结果所造成的影响,其中非实验研究因素所处理的对象组为条件对照组。

例如在“探究甲状腺激素对幼小动物生长发育的影响”实验中,甲组:饲喂甲状腺激素(实验组),乙组:饲喂甲状腺抑制剂(条件对照组),丙组:不饲喂药剂(空白对照组)。该实验既设置了条件对照,又设置了空白对照,通过比较,更能充分说明实验变量——甲状腺激素促进幼小动物的生长发育。

【例6】 细胞内有氧呼吸第二阶段为丙酮酸的分解,其反应式为:C3H4O3+3H2O3CO2+10[H]。为探究该反应发生的场所,某同学做了如下实验:

步骤一:用某种物质处理新鲜肝脏,研磨离心后得到细胞质基质及线粒体基质,分装在标号为1、2的两支试管中。

步骤二:_____________________________________________________________________________。

步骤三:_________________________________________

_______________________________________________。

步骤四:取新配制的澄清石灰水,分别滴入两支试管内。

取等量且少量的试管1和试管2中的溶液分别置于编号为A.B的两支试管内

再取等量的丙酮酸及完全营养液分别加入A.B两支试管内预测实验现象及结论:

预测实验现象及结论:

①现象:__________________________________。

结论:________________________________。

②现象:_______________________________。

结论:__________________________________________。

③现象:___________________________。

结论:__________________________________________

____________________________________________。

A试管出现浑浊,B试管无现象

丙酮酸分解的场所是细胞质基质

A试管无现象,B试管出现浑浊

丙酮酸分解的场所是线粒体基质

A.B两支试管都出现浑浊

丙酮酸的分解既发生在细胞质基质中,又发生在线粒体基质中

[解析] 探究丙酮酸的分解反应发生场所,实验的自变量是反应发生的场所,通过两组自变量(场所)不同,从而产生的结果来进行比较,达到相互对照的目的。本实验作为探究性实验,应注意对可能出现的实验现象的分析,从而得到相应的实验结果。

(七)实验设计中的“平行重复原则”

任何实验都必须能够重复,这是具有科学性的标志。任何实验必须有足够实验次数,才能避免结果的偶然性,使得出的结论准确、科学。平行重复原则要求控制某种因素的变化强度,在同样条件下重复实验,观察其对实验结果的影响程度。在实验中可以通过在一组实验中同时处理多个材料来体现重复性原则。

【例7】 细胞不能无限长大而要进行分裂的原因之一是受细胞核与细胞质体积比的限制,当细胞质的体积增长太大时,细胞核对细胞质的调控作用就会相对减弱,以致造成核质的不平衡,从而引起细胞分裂,以恢复其细胞核与细胞质之间的相对稳定状态。

请你设计一个实验来验证上述理论的正确性(提供的仪器、材料有:变形虫若干、锋利的刀片、显微镜等)。

步骤:

Ⅰ.取大小相等、活性相同的同种变形虫9只,分为A.B.C三组,每组三只。

Ⅱ.

处理方法 现象

A组 不做任何处理,人工培养 变形虫体积增大到一定程度后,分裂增殖

B组 人工培养,但体积增大到一定程度时用刀片切去一部分细胞质 切去细胞质后,三只均不分裂,但长到一定体积后,三只均又分裂

C组

回答下列问题:

(1)A组的作用:___________________________________。

(2)每组为何均用三只?_____________________________

_____________________________________________。

(3)C组的处理方法:__________________________________________________

_______________________________________________

___________________________________。

C组的现象:_______________________。

(4)你的结论是:_________________________________

__________________________________________。

对照作用

每组用三只变形虫而不用一只,主要考虑实验在每组内的可重复性

在变形虫长大到一定程度(快要分裂)时,用刀片切去一部分细胞质;再长到一定程度(快要分裂)时,再切去一部分细胞质,依次类推,每次按上述方法处理

三只变形虫始终不分裂增殖

变形虫只有长大到一定体积后才分裂。本实验可为上述理论提供一定证据

[解析] 本题属于验证性实验设计。因题干叙述的是“细胞分裂原因”的理论不是“假说”,因此,如果实验设计科学合理,最后的结论应该证明理论是正确的。在设置C组实验时,应对比A.B两组,A.B两组内变形虫最终都完成分裂,C组应设计为始终不让变形虫分裂,以增强说服力。

(八)关于“假设”“预期”“结果”与“结论”的总结

1.假设

“假设”,也称假说或猜测,是指用来说明某种现象但未经证实的论题,也是对所提出的问题作出的参考答案,即依据发现的事实材料或科学原理,通过创造性思维,提出初步假定。如“孟德尔分离现象解释验证”的测交实验中,提出的假说是:“F1(Dd)产生配子时,因等位基因分离,使得F1产生含基因D和基因d的两种配子,且其数目相等”。

2.预期

“预期”是在实验设计方案确定以后,实验正式实施之前,根据假说和原理,对实验可能出现的结果的判断,是依据提出的假说进行推理,得出假定性结果或推论,即“假如假设成立,则应有何种结果”,如“孟德尔分离现象验证实验,假如假说成立,则测交的后代应出现Dd与dd为1?1的结果,即高茎与矮茎数量比应为1:1”。

3.结果

结果应为实验实际出现的情况,如“孟德尔分离现象解释实验”中出现的结果为“得到的64株后代中,30株高茎,34株矮茎,两种性状分离比为1:1”。

4.结论

简而言之,结论就是在总结直接的结果基础上,把这一事实进行总结从而上升到理论层次。

结论的得出须依据实验结果,即若出现的结果与预期结果一致,则得出与先前的假说一致的结论或“假说成立”,若实验出现的结果与预期结果不符,则得出的结论应为“假说不成立”。

由此可知,“假设”应对应“结论”,“预期”应对应“结果”,在实验讨论时应注意描述的科学性即“如果出现何种结果,则应有何种结论”。

【例8】 用浓度为2%的秋水仙素处理植物分生组织5~6 h,能够诱导细胞内染色体加倍。那么,用一定时间的低温(如4℃)处理水培的洋葱根尖时,是否也能诱导细胞内染色体加倍呢?请对这个问题进行实验探究。

p58

(1)针对以上问题,你作出的假设是_________________________________________________

___________________________________________。

你提出此假设的依据是__________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________。

用一定时间的低温处理水培的洋葱根尖能够诱导细胞内染色体加倍

低温能够影响酶的活性(或纺锤丝的形成、着丝点的分裂),使细胞不能正常进行有丝分裂(也可提出其他假设,只要能够运用所学的生物知识进行合理地解释)

(2)低温处理植物材料时,通常需要较长时间才能产生低温效应,根据这个提示将你设计的实验组合以表格的形式列出来。

[答案]只要设计的表格达到以下两个要求:A.至少作两个温度的对照(常温和低温);B.间隔相等的培养时间进行取样。以下表格仅作参考。

培养时间 培养温度 5 h 10 h 15 h

常温

4°C

0°C

(3)按照你的设计思路,以___________________

______________________________________作为鉴别低温是否诱导细胞内染色体加倍的依据。为此你要进行的具体操作是:

第一步:剪取根尖2~3 mm。

第二步:按照______________→______________→______________→______________步骤制作________________________________________________________________________。

在显微镜下观察和比较经过不同处理后根尖细胞内染色体数目

解离

漂洗

染色

制片

细胞有丝分裂装片

[解析] 提出的假设应该具有一定的科学根据,提出的假设应该是最有可能的而不是随意猜测,所以探究的课题在题干中具有一定的指向性。在设计表格的时候要注意题干的要求是测量低温效应的时间,考虑到一般植物的细胞周期时间的单位应该以小时为单位比较合适。为了保证实验的严谨性,应该做一组常温下的对照组,以排除环境因素的干扰。

(九)实验设计中“操作步骤”书写表达的四步曲

1.分组标号:选择相同的材料平均分为“A.B”两组或“甲、乙”两组。

2.实验处理:按照实验要求分别对实验组和对照组进行处理,体现单一变量和等量原则。

3.培养或观察:把两个组放在相同的条件下培养或观察。

4.结果与结论:根据实验观察的现象和记录的数据,通过分析、计算、图表、推理等处理,归纳出一般概括性判断,并用文字、图表、绘图等方法作一个简明的总结。如果是验证性实验,结论就在题目中;如果是探索性实验,结论一般要分情况讨论,结果至少有3种或3种以上的可能。

【例9】 取4株大小相同、来源相同、具有等量叶片的嫩枝,依图所示方法处理:

实验开始时,先将各装置的重量调至80 g,其后每隔4 h,记录各装置的重量。下图曲线表示实验结果:

(1)曲线Ⅰ代表A.B.C.D中的哪两组装置的实验结果?________。为什么?__________________________________________________________________________________。

(2)曲线Ⅱ、Ⅲ分别代表哪两组装置的实验结果?________。比较图中显示的实验结果,指出该植物叶片的上下表皮中,哪一面气孔数量多,为什么?________________________________________________________________________________________________________________________________________________。

C和D

因为C的上下表皮均涂有凡士林,不能进行蒸腾作用;D因无叶片也不能进行蒸腾作用

B和A

般植物下表皮气孔数量多,因为B装置仅给下表皮涂凡士林,B装置相对于A装置的重量丢失较少,且未到装置A的一半

(3)若将装置A放入①玻璃钟罩内;②暗室中。对实验结果有何影响?____________________________________。

为什么有这种影响?__________________________________________________________________________________________。

两种情况下,因蒸腾作用失水相对都较少

因为在玻璃钟罩内,空气不流通,相当于风速为零;光照影响蒸腾作用,黑暗中,蒸腾作用减弱

[解析] (1)曲线Ⅰ重量不变,说明没有散失掉水分,对应上图中的C.D.?(2)曲线Ⅱ、Ⅲ重量下降是因为蒸腾作用散失了水分。曲线Ⅱ相对于曲线Ⅲ失水较少,因为B中叶片下表面涂了凡士林。由图可看出下表面气孔进行蒸腾作用较强,B下表皮不能进行蒸腾作用,则水分散失大大减少了,因此叶片下表面气孔多。?(3)若将装置A放入玻璃钟罩内,空气不流通,蒸腾作用减弱;同样在暗室中无光照,蒸腾作用也大受影响。

高考链接

(2010·广东卷,29)假设你去某饲料研究所进行课外实践活动,需要完成以下任务:

(1)选用恰当的试剂检测某样品中是否含有蛋白质。提供的试剂有:①碘液,②苏丹Ⅲ溶液,③双缩脲试剂,④斐林试剂。你选用的试剂应该是________;蛋白质与相应试剂反应后,显示的颜色应为________。

(2)完善以下实验设计并回答问题。

③

紫色

探究A动物蛋白对小鼠生长的影响 资料:饲料中的蛋白含量一般低于20%;普通饲料可维持小鼠正常生长;A动物蛋白有可能用于饲料生产。 一、研究目的: 探究A动物蛋白对小鼠生长的影响。 二、饲料: 1.基础饲料:基本无蛋白质的饲料; 2.普通饲料(含12%植物蛋白):基础饲料+植物蛋白; 3.实验饲料:基础饲料+A动物蛋白。 三、实验分组:

实验 组号 小鼠数 量(只) 饲料 饲养时 间(天)

1 10 基础饲料 21

2 10 实验饲料1(含6%A动物蛋白) 21

3 10 实验饲料2(含12%A动物蛋白) 21

4 10 实验饲料3(含18%A动物蛋白) 21

5 10 实验饲料4(含24%A动物蛋白) 21

6 10 Ⅰ Ⅱ

备注:小鼠的性别组成、大小、月龄、喂饲量和饲养环境均相同。 四、实验方法和检测指标:略

①实验组6中,Ⅰ应该为________,原因是______________________________________;Ⅱ应该为________,原因是___________________________________________。

②要直观和定量地反映小鼠的生长情况,可以测量小鼠的________和________。

普通饲料

需要普通饲料作对照

21

饲养时间相同,实验结果的比较才有意义

体重

体长

解析:本题主要考查高中生物实验设计要求的一些基本知识和技能,意在考查考生的实验设计能力。(1)检测蛋白质的试剂为双缩脲试剂,蛋白质与双缩脲试剂反应显紫色。(2)①Ⅰ应为普通饲料,与前面5组实验形成对照,可以分析得出含A动物蛋白的饲料与含植物蛋白的饲料的差别;Ⅱ应为21,原因是实验要保持单一变量。②关于观察指标的准确描述,应与题干保持一致。要直观和定量地反映小鼠的生长情况,可测量小鼠的体长和体重。

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

2011专题复习方略与学科能力构建

一、专题复习方略

从近几年高考命题分析来看,生物学科命题存在几个特点:(1)重视对生物学基础知识,即生物学的基本观点、基本概念、基础理论、基本实验操作等的考查;(2)更加重视对生物学科素质和能力,即科学态度、意志品质、合作精神、观察能力、动手能力、分析和解决问题的能力以及科学探究的方法的考查;(3)实验考查的地位显著提高,以实验分析和实验设计等研究性学习形式命题的比重加大;(4)命题情景贴近生活,贴近最新科学成就,展示社会热点,不再是单纯地考查死记硬背的能力,而是重视考查从新材料中获取知识的能力和分析能力;(5)生物图、表等资料信息题的考查力度将进一步加大。

“万事皆有规律,诸事都有技巧”。根据以上特点,我们要科学、合理、有效地进行二轮专题复习,应该做到以“纲”为本,以“本”为纲。所谓以“纲”为本,就是根据各省的《考试说明》了解高考考查的重要知识点及考试要求。以“本”为纲,就是以课本、精要笔记本、错题本、好题本等作为纲领性资料,寻找知识的内在联系,实现零乱知识系统化、规范化,抽象知识具体化;总结归纳错题的关键所在,从知识缺失、试题设问的茫然、回答惯性的陷阱等方面领悟应对技巧;寻找“纲”与“本”的联系,实现“纲”与“本”的有机整合,力图从试题的“取材”和“立意”真正做到对知识的掌握和灵活应用。

在回归课本、抓基础知识的同时,二轮复习时还要重点“攻坚”,突出对重点和难点知识的理解和掌握。细胞的代谢、生命活动的调节、遗传与变异和生物与环境这几部分知识是高中生物知识的主线,也是高考命题的重点和难点。复习这部分知识时,要特别留心,可以结合手上的资料,分析涉及的题型,并查阅自己经常出错的题型,进行归纳总结,找出这部分知识考查的特点和规律,突破重、难点,使自己能够触类旁通、举一反三。

二、学科能力的构建

关注热点,提炼信息

科技发展与社会热点往往是高考命题的良好素材。关注热点,熟悉情景,在解题时就能较快地进入状态,找到答案。

要养成关注社会现实、关注生活的习惯,从各种媒体中获取生命科学发展中的重大热点问题。

平时要特别关注资源、环境、人口,克隆、干细胞的最新研究成果及其在医学上的应用,转基因动植物与食物安全及生态污染,生物技术在生产生活上的应用,生态学知识与现代农业、生物育种(特别是太空育种和转基因育种),诺贝尔奖与生产生活,癌症、艾滋病、甲型H1N1流感等疾病的防治、疫苗研制及应用等与生物学息息相关的时代信息较强的问题,并且尝试着将这些情景与课本知识联系起来作一些解答,培养获取有效信息、编码信息、迁移信息的能力。

强化实验,培养探究能力

近几年高考突出了对学生探究创新能力的考查。无论是单科单独命题的生物高考还是全国的理科综合考试均如此。自2002年至2010年高考题,几乎每一份试题都有实验探究方面的题目。在复习中只有重视探究实验题目的训练,才能提高此类题目的解题能力,在高考中立于不败之地。做题过程中只有学会思考、学会分析、学会总结,才能有所提高。

(一)研究生物学的常用方法

“观察、假说和实验”是最常用的科学研究方法。

(1)观察:是从自然界获得原始一手材料的方法,也是最基本的生物学研究方法。

随着科学技术的发展,观察手段也在不断更新。早期的观察只能依靠人的感觉器官,后来有了放大镜、光学显微镜,并且认识了细胞。随着电子显微镜的发明,人们的观察能力深入到超显微镜领域,进而推动了分子生物学的迅速发展。

科学的结论必须能客观地反映所观察的现象,并且具有可重复性。

(2)假说:实验不仅意味着某种精确的操作,而且是一种积极地思维方法。要进行实验,首先必须对研究对象所表现出来的现象提出某种可能的解释,即提出某种设想或假说,然后围绕“假说”设计实验来验证这个设想或假说。

(3)实验:对观察到的现象,提出自己的假说后,还需设计实验来验证这一“假说”的正确性。如果实验设计得科学合理、实验过程规范无误,观察到的实验现象与假说相符,则假说正确,那这个假说就不再是假说,而成为定律或学说了。

由此可知,用实验的方法研究客观规律,要求根据已有的事实(来自观察或来自实验)提出假说,再根据假说推导出一个可以用实验加以检验的预测,然后实施这个实验加以验证。

现简要归纳如下:

【例1】 在生物学的学习过程中,不仅只在于接受知识,还要在前人研究的基础上,善于发现问题、研究问题、解决问题。以下是关于“蝙蝠的导航系统”的研究过程,请同学们感受一下科学研究历程。

①蝙蝠在星星之夜也能飞行自如。②在暗室中布满小铃,放入蝙蝠后,飞行自如,无铃声出现。③在布满小铃的暗室中,蒙上蝙蝠的眼睛,仍能飞行自如,无铃声出现。④经过科学研究发现,蝙蝠飞行中发出超声波,靠耳朵回收声波来进行导航。⑤不蒙眼睛,但堵住耳朵后,暗室传出了铃声。⑥蝙蝠的定位是靠耳朵。⑦蝙蝠的定位不是靠眼睛。

请根据科学研究的一般程序为线索,填写下表。

发现问题 实验目的 实验材料 实验预测、处理结果 实验结论

实验组 对照组

验证蝙蝠是否靠眼睛定位

探索蝙蝠的定位器官

解析] 本例中研究包括两个方面,一是否定蝙蝠靠眼睛定位,二是探索定位器官。在实验中应注意区分对照组(未经变量处理)和实验组(经变量处理),及实验中“单一变量”的应用。

[答案]

发现 问题 实验目的 实验 材料 实验预测、处理结果 实验 结论

实验组 对照组

① 验证蝙蝠是否靠 眼睛定位 蝙蝠 ③ 不作 处理 ⑦

① 探索蝙蝠的定位器官 蝙蝠 ③⑤ 不作 处理 ⑥

[导引提示] 本例还可以提出一些其它的问题,同学之间可以相互进行探讨,例如,如果“定位是眼睛和耳朵共同起作用”,那么实验应怎样设计改进呢?

(二)实验中“变量”的确认

变量,亦称因子,指实验操纵控制的特定因素或条件。按性质不同,通常有以下两类共4种变量:

(1)实验变量与反应变量。实验变量,亦称自变量,指实验中由实验者所操纵、给定的因素或条件。反应变量,亦称因变量或应变量,指实验中由于实验变量而引起的变化和结果。通常,实验变量是原因,反应变量是结果,二者具有因果关系。实验的目的即在于解释这种前因后果。

(2)无关变量与额外变量。无关变量,亦称控制变量,指实验中除实验变量以外的影响实验变化和结果的因素或条件。额外变量,亦称干扰变量,指实验中由于无关变量所引起的变化和结果。显然,额外变量会对反应变量起干扰作用。

【例2】 (2011·青岛质检)某实验小组要对“低温是否会影响物质的跨膜运输”进行实验探究,设计了如下实验。

实验步骤:

①组装渗透装置两套,分别编号为1、2。

②在两组烧杯中分别加入等量的水,在长颈漏斗中分别加入等量的同一浓度的蔗糖溶液,保持管内外液面高度相等。

③对两组装置进行不同处理:1组用水浴锅加热至37℃,2组的烧杯外加冰块降温。

④两组装置同时开始实验,几分钟后观察记录漏斗的液面刻度变化。

请分析回答下列问题:

(1)本实验是通过测定水分子通过膜的扩散即________作用速率来进行探究的。

(2)此实验的自变量是___________________________;

为了直观地表示相对速率,用___________________________作为因变量。

渗透

渗透系统所处的不同温度环境

漏斗液面高度的变化

(3)该实验可能的结果与结论:

①若1组的漏斗液面比2组高,则说明____________________________________________。

②___________________________________________

_________________________________。

③________________________________________

______________________________________________

低温会影响物质的跨膜运输且运输速率减慢

若2组漏斗的液面比1组高,则说明低温会影响物质的跨膜运输且运输速率加快

若1、2组漏斗的液面高度相同,则说明温度高低并不影响物质的跨膜运输

(4)如果上述实验结果证明了“低温能影响物质跨膜运输的速率”,那么对于生物活细胞来讲,产生这种情况的原因是:

①_____________________________________________。

②______________________________________________

__________________________________。

低温会影响细胞膜的流动性,从而影响其功能

低温会影响酶的活性,从而影响细

胞呼吸释放能量的过程

解析] 该实验是通过处于不同温度条件的渗透系统中漏斗液面高度的变化,探究温度对物质跨膜运输的影响,因此自变量应为渗透系统所处的不同温度环境,因变量是漏斗内液面高度的变化。低温可影响酶的活性,从而影响细胞代谢,低温还可影响细胞膜的流动性。

(三)观察变量的确定

因变量与观察变量有时是不同的,对于因变量不能直接观察的,应该通过相应手段转换,将因变量间接展现出来,便于观察。如细胞分裂中染色体可以通过染色、借助显微镜观察,呼吸强度可通过测定密闭装置中气压变化来表现等。

【例3】 生产中使用的普通淀粉酶的最适温度在40~60℃之间,而极端耐热淀粉酶在100℃仍能保持较高的活性,因此它具有更广泛的应用前景。某同学正在设计一个实验以探究温度对两种淀粉酶活性的影响,其中有些问题需要你的帮助。

(1)此实验中除自变量和因变量外,还需要考虑________、________及________等因素。

(2)在此实验中,因变量可以用碘液和斐林试剂检测。两种试剂各与何种物质反应生色?检测的是底物还是产物?

pH

酶浓度

底物浓度

[答案](2)碘液与淀粉反应生色,检测的是底物;斐林试剂与还原糖反应生色,检测的是产物。

(3)假设实验结果如下表,请在给出的坐标纸上绘图反映实验结果。

温度/℃ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

普通淀粉酶 相对活性/% 6 25 43 67 83 65 22 2 0 0

耐热淀粉酶 相对活性/% 6 15 25 48 76 92 100 98 82 65

[答案]正确绘图,指明曲线,正确标出自变量和因变量数值及单位。

[解析] 酶促反应速度受温度、pH、酶浓度、底物浓度、产物浓度等因素影响。若检测底物,应选用碘液与淀粉反应生成蓝色;若检测产物,应选用斐林试剂进行检测。在绘图过程中,要标明横、纵坐标的数值和单位,然后通过描点连线即可。在绘图时要注意指明曲线。

(四)探究性实验与验证性实验的区别

1.探究性实验:指实验者在不知晓实验结果的前提下,通过自己的实验、探索、分析、研究得出结论,从而形成科学概念的一种认知活动。

2.验证性实验:指实验者针对已知的实验结果而进行的以验证实验结果、巩固和加强有关知识内容、培养实验操作能力为目的的重复性实验。

3.实验结果的预测:

实验结果是由实验变量而引起的变化,而实验结论是根据实验结果作出的一种推论。一个正确的实验设计应达到实验目的,即得出的结论就是实验目的。特别注意弄清实验的目的是“验证”还是“探究”。

如果是验证型的实验,如“验证……”、“证明……”都可预测到与实验目的一致的结果,联系实验目的得出结论。结论是合理的、科学的、肯定的,不少结论是在实验要验证的内容中寻找(此时一般只有一个结果和相应的结论,且结论与实验目的相对应)。

若是探究型的实验,如“探究……”预测的实验结果不唯一,大多有三种可能:“变量促进结果;变量抑制结果;变量与结果无关”。

【例4】 生物学家研究发现,癌细胞的无限增殖受某调控基因的控制,该调控基因能激发所有动物细胞大量增殖,为探究该调控基因是存在于细胞质还是细胞核中,科研人员做了如图所示实验设计:

(1)实验方案

①“用胰蛋白酶处理”,相当于“观察根尖分生组织细胞的有丝分裂”中的________过程,目的是____________________________。

②核质分离。

③______________________________________________

_____________________________________________。

④取两个培养瓶分别编号甲、乙,各加入等量的培养液。

⑤__________________________________________

_________________________________,进行细胞培养。

⑥在显微镜下观察培养液中的细胞形态。

解离

使组织中的细胞相互分离开来

取癌细胞核和肝细胞质形成重组细胞A,取癌细胞质和肝细胞核形成重组细胞B

取等量重组细胞A和重组细胞B,分别加入甲、乙两只培养瓶中

(2)预期实验结果和结论(请根据甲、乙两瓶中细胞的形态是否发生明显变化预期结果和结论):

①____________________________________________

__________________________________。

②_____________________________________________

________________________________________。

③____________________________________________

_____________________________________________。

④______________________________________________

___________________________________________

若只有甲瓶细胞(重组细胞A)形态发生明显变化,则调控基因位于细胞核中

若只有乙瓶细胞(重组细胞B)形态发生明显变化,则调控基因位于细胞质中

若甲、乙两瓶细胞(重组细胞A和重组细胞B)形态均发生明显变化,则调控基因可能同时存在于细胞核和细胞质中

若甲、乙两瓶细胞(重组细胞A和重组细胞B)形态均没有发生明显变化,则调控基因发挥作用需要癌细胞自身的核质互相作用

[解析] 从图解中可看出,该实验的基本思路是通过核移植技术,构建重组细胞,据重组细胞形态是否发生改变予以判断。

(五)实验设计中的“单因子变量原则”

单因子变量原则是指实验中只确定一个自变量,控制其它因素不变,观察其对实验结果的影响,这样既便于对实验结果进行科学分析,又能增加实验结果的可信度和说服力。本考点中“同位素示踪技术”的应用中尤其要注意单一变量的应用。

【例5】 Grimton曾观察到:饥饿的原生动物的粗面内质网减少,或几乎完全消失,高尔基体的形成停止,由于这些细胞于实验期间还继续形成分泌小泡,所以每一个高尔基体囊的数目减少了,但当给动物重新喂食后,形成了新的粗面内质网,同时产生新的高尔基体,囊的能力也恢复了。高尔基体的构建和数目变化为什么与内质网一致呢?

(1)你的假设:________________________________________________________________________。

高尔基体膜是由内质网膜转化而来的

(2)实验设计与实施:

①先用含有14C的亮氨酸(合成蛋白质的原料)营养液培养饥饿的原生动物,然后用放射自显影技术观察原生动物生物膜放射性出现的先后顺序,结果如下:内质网(2 min)、高尔基体(15 min)、细胞膜(42 min)。

②用含有14C的甘油(合成脂质的原料)营养液培养饥饿的原生动物,请预测你的观察结果:____________________________________________________________________________________________________________________________________。

内质网→高尔基体→细胞膜

(3)你的假设是否正确?________。结论是___________________________________________________________________________________________________________________________________。

(4)本实验除了验证你的假设及得出的结论外,对细胞膜的成分你得出的结论是________________________________________________________________________。

正确

高尔基体膜确实是由内质网膜转化而来的

细胞膜至少应含有蛋白质和脂质

[解析] 本实验是根据Grimton曾观察到的现象及产生的疑问,要求你提出假设、设计实验进行探究。过程中不同的放射性物质的使用要分开来分别进行,否则就会难以区分是哪一种自变量引起的因变量(即放射性变化),在教材的噬菌体侵染细菌的实验中也体现了这一点,需认真领会科学实验的方法、步骤。

(六)对照实验的常用方法

对照实验,即设置两个或两个以上的实验组,通过对结果的比较分析,来探究某种因素与实验对象的关系。

1.在实验设计时通过采用一定的对照方式以排除无关变量对实验结果的干扰,从而保证实验结果的准确性和说服力。常用方法是:

(1)空白对照:设置两组实验,一组给予该实验的自变量处理,另一组不作任何处理。

(2)自身对照:只设置一组实验,通过比较实验对象在实验前后现象的变化来说明问题,不再另设对照实验。

(3)条件对照:除在实验所要研究的自变量方面,另设其它有必要的变量处理的对照组。

(4)相互对照:通常设置多组实验,这些组都给予自变量处理,只是在处理的量或程度方式有所差别,通过它们之间的相互比较来说明问题。

在实验设计题中要根据实验所要达到的目的来确定实验组和对照组。

2.不同对照类型中实验组和对照组的确定

(1)空白对照实验中的判定

被实验研究因素所处理的对象组称为实验组,未被实验研究因素处理的对象组为对照组。有时,依据是否处于正常状态下进行判断,通常将处于正常情况下的对象组称为对照组。

(2)自身对照实验中的判定

自身对照的关键是看实验处理前后现象变化的差异,其中实验处理前的对象状况为对照组,实验处理后的对象变化为实验组。

(3)相互对照实验中的判定

两个或多个对象组之间的相互对照,一般表现出实验因素在量上的多少对实验结果的影响。其中每一组既是实验组又是其他组的对照组。

(4)条件对照实验中的判定

突出实施的非实验研究因素与实验所研究因素的差异,从一个侧面衬托实验因素对实验结果所造成的影响,其中非实验研究因素所处理的对象组为条件对照组。

例如在“探究甲状腺激素对幼小动物生长发育的影响”实验中,甲组:饲喂甲状腺激素(实验组),乙组:饲喂甲状腺抑制剂(条件对照组),丙组:不饲喂药剂(空白对照组)。该实验既设置了条件对照,又设置了空白对照,通过比较,更能充分说明实验变量——甲状腺激素促进幼小动物的生长发育。

【例6】 细胞内有氧呼吸第二阶段为丙酮酸的分解,其反应式为:C3H4O3+3H2O3CO2+10[H]。为探究该反应发生的场所,某同学做了如下实验:

步骤一:用某种物质处理新鲜肝脏,研磨离心后得到细胞质基质及线粒体基质,分装在标号为1、2的两支试管中。

步骤二:_____________________________________________________________________________。

步骤三:_________________________________________

_______________________________________________。

步骤四:取新配制的澄清石灰水,分别滴入两支试管内。

取等量且少量的试管1和试管2中的溶液分别置于编号为A.B的两支试管内

再取等量的丙酮酸及完全营养液分别加入A.B两支试管内预测实验现象及结论:

预测实验现象及结论:

①现象:__________________________________。

结论:________________________________。

②现象:_______________________________。

结论:__________________________________________。

③现象:___________________________。

结论:__________________________________________

____________________________________________。

A试管出现浑浊,B试管无现象

丙酮酸分解的场所是细胞质基质

A试管无现象,B试管出现浑浊

丙酮酸分解的场所是线粒体基质

A.B两支试管都出现浑浊

丙酮酸的分解既发生在细胞质基质中,又发生在线粒体基质中

[解析] 探究丙酮酸的分解反应发生场所,实验的自变量是反应发生的场所,通过两组自变量(场所)不同,从而产生的结果来进行比较,达到相互对照的目的。本实验作为探究性实验,应注意对可能出现的实验现象的分析,从而得到相应的实验结果。

(七)实验设计中的“平行重复原则”

任何实验都必须能够重复,这是具有科学性的标志。任何实验必须有足够实验次数,才能避免结果的偶然性,使得出的结论准确、科学。平行重复原则要求控制某种因素的变化强度,在同样条件下重复实验,观察其对实验结果的影响程度。在实验中可以通过在一组实验中同时处理多个材料来体现重复性原则。

【例7】 细胞不能无限长大而要进行分裂的原因之一是受细胞核与细胞质体积比的限制,当细胞质的体积增长太大时,细胞核对细胞质的调控作用就会相对减弱,以致造成核质的不平衡,从而引起细胞分裂,以恢复其细胞核与细胞质之间的相对稳定状态。

请你设计一个实验来验证上述理论的正确性(提供的仪器、材料有:变形虫若干、锋利的刀片、显微镜等)。

步骤:

Ⅰ.取大小相等、活性相同的同种变形虫9只,分为A.B.C三组,每组三只。

Ⅱ.

处理方法 现象

A组 不做任何处理,人工培养 变形虫体积增大到一定程度后,分裂增殖

B组 人工培养,但体积增大到一定程度时用刀片切去一部分细胞质 切去细胞质后,三只均不分裂,但长到一定体积后,三只均又分裂

C组

回答下列问题:

(1)A组的作用:___________________________________。

(2)每组为何均用三只?_____________________________

_____________________________________________。

(3)C组的处理方法:__________________________________________________

_______________________________________________

___________________________________。

C组的现象:_______________________。

(4)你的结论是:_________________________________

__________________________________________。

对照作用

每组用三只变形虫而不用一只,主要考虑实验在每组内的可重复性

在变形虫长大到一定程度(快要分裂)时,用刀片切去一部分细胞质;再长到一定程度(快要分裂)时,再切去一部分细胞质,依次类推,每次按上述方法处理

三只变形虫始终不分裂增殖

变形虫只有长大到一定体积后才分裂。本实验可为上述理论提供一定证据

[解析] 本题属于验证性实验设计。因题干叙述的是“细胞分裂原因”的理论不是“假说”,因此,如果实验设计科学合理,最后的结论应该证明理论是正确的。在设置C组实验时,应对比A.B两组,A.B两组内变形虫最终都完成分裂,C组应设计为始终不让变形虫分裂,以增强说服力。

(八)关于“假设”“预期”“结果”与“结论”的总结

1.假设

“假设”,也称假说或猜测,是指用来说明某种现象但未经证实的论题,也是对所提出的问题作出的参考答案,即依据发现的事实材料或科学原理,通过创造性思维,提出初步假定。如“孟德尔分离现象解释验证”的测交实验中,提出的假说是:“F1(Dd)产生配子时,因等位基因分离,使得F1产生含基因D和基因d的两种配子,且其数目相等”。

2.预期

“预期”是在实验设计方案确定以后,实验正式实施之前,根据假说和原理,对实验可能出现的结果的判断,是依据提出的假说进行推理,得出假定性结果或推论,即“假如假设成立,则应有何种结果”,如“孟德尔分离现象验证实验,假如假说成立,则测交的后代应出现Dd与dd为1?1的结果,即高茎与矮茎数量比应为1:1”。

3.结果

结果应为实验实际出现的情况,如“孟德尔分离现象解释实验”中出现的结果为“得到的64株后代中,30株高茎,34株矮茎,两种性状分离比为1:1”。

4.结论

简而言之,结论就是在总结直接的结果基础上,把这一事实进行总结从而上升到理论层次。

结论的得出须依据实验结果,即若出现的结果与预期结果一致,则得出与先前的假说一致的结论或“假说成立”,若实验出现的结果与预期结果不符,则得出的结论应为“假说不成立”。

由此可知,“假设”应对应“结论”,“预期”应对应“结果”,在实验讨论时应注意描述的科学性即“如果出现何种结果,则应有何种结论”。

【例8】 用浓度为2%的秋水仙素处理植物分生组织5~6 h,能够诱导细胞内染色体加倍。那么,用一定时间的低温(如4℃)处理水培的洋葱根尖时,是否也能诱导细胞内染色体加倍呢?请对这个问题进行实验探究。

p58

(1)针对以上问题,你作出的假设是_________________________________________________

___________________________________________。

你提出此假设的依据是__________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________。

用一定时间的低温处理水培的洋葱根尖能够诱导细胞内染色体加倍

低温能够影响酶的活性(或纺锤丝的形成、着丝点的分裂),使细胞不能正常进行有丝分裂(也可提出其他假设,只要能够运用所学的生物知识进行合理地解释)

(2)低温处理植物材料时,通常需要较长时间才能产生低温效应,根据这个提示将你设计的实验组合以表格的形式列出来。

[答案]只要设计的表格达到以下两个要求:A.至少作两个温度的对照(常温和低温);B.间隔相等的培养时间进行取样。以下表格仅作参考。

培养时间 培养温度 5 h 10 h 15 h

常温

4°C

0°C

(3)按照你的设计思路,以___________________

______________________________________作为鉴别低温是否诱导细胞内染色体加倍的依据。为此你要进行的具体操作是:

第一步:剪取根尖2~3 mm。

第二步:按照______________→______________→______________→______________步骤制作________________________________________________________________________。

在显微镜下观察和比较经过不同处理后根尖细胞内染色体数目

解离

漂洗

染色

制片

细胞有丝分裂装片

[解析] 提出的假设应该具有一定的科学根据,提出的假设应该是最有可能的而不是随意猜测,所以探究的课题在题干中具有一定的指向性。在设计表格的时候要注意题干的要求是测量低温效应的时间,考虑到一般植物的细胞周期时间的单位应该以小时为单位比较合适。为了保证实验的严谨性,应该做一组常温下的对照组,以排除环境因素的干扰。

(九)实验设计中“操作步骤”书写表达的四步曲

1.分组标号:选择相同的材料平均分为“A.B”两组或“甲、乙”两组。

2.实验处理:按照实验要求分别对实验组和对照组进行处理,体现单一变量和等量原则。

3.培养或观察:把两个组放在相同的条件下培养或观察。

4.结果与结论:根据实验观察的现象和记录的数据,通过分析、计算、图表、推理等处理,归纳出一般概括性判断,并用文字、图表、绘图等方法作一个简明的总结。如果是验证性实验,结论就在题目中;如果是探索性实验,结论一般要分情况讨论,结果至少有3种或3种以上的可能。

【例9】 取4株大小相同、来源相同、具有等量叶片的嫩枝,依图所示方法处理:

实验开始时,先将各装置的重量调至80 g,其后每隔4 h,记录各装置的重量。下图曲线表示实验结果:

(1)曲线Ⅰ代表A.B.C.D中的哪两组装置的实验结果?________。为什么?__________________________________________________________________________________。

(2)曲线Ⅱ、Ⅲ分别代表哪两组装置的实验结果?________。比较图中显示的实验结果,指出该植物叶片的上下表皮中,哪一面气孔数量多,为什么?________________________________________________________________________________________________________________________________________________。

C和D

因为C的上下表皮均涂有凡士林,不能进行蒸腾作用;D因无叶片也不能进行蒸腾作用

B和A

般植物下表皮气孔数量多,因为B装置仅给下表皮涂凡士林,B装置相对于A装置的重量丢失较少,且未到装置A的一半

(3)若将装置A放入①玻璃钟罩内;②暗室中。对实验结果有何影响?____________________________________。

为什么有这种影响?__________________________________________________________________________________________。

两种情况下,因蒸腾作用失水相对都较少

因为在玻璃钟罩内,空气不流通,相当于风速为零;光照影响蒸腾作用,黑暗中,蒸腾作用减弱

[解析] (1)曲线Ⅰ重量不变,说明没有散失掉水分,对应上图中的C.D.?(2)曲线Ⅱ、Ⅲ重量下降是因为蒸腾作用散失了水分。曲线Ⅱ相对于曲线Ⅲ失水较少,因为B中叶片下表面涂了凡士林。由图可看出下表面气孔进行蒸腾作用较强,B下表皮不能进行蒸腾作用,则水分散失大大减少了,因此叶片下表面气孔多。?(3)若将装置A放入玻璃钟罩内,空气不流通,蒸腾作用减弱;同样在暗室中无光照,蒸腾作用也大受影响。

高考链接

(2010·广东卷,29)假设你去某饲料研究所进行课外实践活动,需要完成以下任务:

(1)选用恰当的试剂检测某样品中是否含有蛋白质。提供的试剂有:①碘液,②苏丹Ⅲ溶液,③双缩脲试剂,④斐林试剂。你选用的试剂应该是________;蛋白质与相应试剂反应后,显示的颜色应为________。

(2)完善以下实验设计并回答问题。

③

紫色

探究A动物蛋白对小鼠生长的影响 资料:饲料中的蛋白含量一般低于20%;普通饲料可维持小鼠正常生长;A动物蛋白有可能用于饲料生产。 一、研究目的: 探究A动物蛋白对小鼠生长的影响。 二、饲料: 1.基础饲料:基本无蛋白质的饲料; 2.普通饲料(含12%植物蛋白):基础饲料+植物蛋白; 3.实验饲料:基础饲料+A动物蛋白。 三、实验分组:

实验 组号 小鼠数 量(只) 饲料 饲养时 间(天)

1 10 基础饲料 21

2 10 实验饲料1(含6%A动物蛋白) 21

3 10 实验饲料2(含12%A动物蛋白) 21

4 10 实验饲料3(含18%A动物蛋白) 21

5 10 实验饲料4(含24%A动物蛋白) 21

6 10 Ⅰ Ⅱ

备注:小鼠的性别组成、大小、月龄、喂饲量和饲养环境均相同。 四、实验方法和检测指标:略

①实验组6中,Ⅰ应该为________,原因是______________________________________;Ⅱ应该为________,原因是___________________________________________。

②要直观和定量地反映小鼠的生长情况,可以测量小鼠的________和________。

普通饲料

需要普通饲料作对照

21

饲养时间相同,实验结果的比较才有意义

体重

体长

解析:本题主要考查高中生物实验设计要求的一些基本知识和技能,意在考查考生的实验设计能力。(1)检测蛋白质的试剂为双缩脲试剂,蛋白质与双缩脲试剂反应显紫色。(2)①Ⅰ应为普通饲料,与前面5组实验形成对照,可以分析得出含A动物蛋白的饲料与含植物蛋白的饲料的差别;Ⅱ应为21,原因是实验要保持单一变量。②关于观察指标的准确描述,应与题干保持一致。要直观和定量地反映小鼠的生长情况,可测量小鼠的体长和体重。

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

同课章节目录