第十一单元 课题1生活中常见的盐 同步练习(解析版)

文档属性

| 名称 | 第十一单元 课题1生活中常见的盐 同步练习(解析版) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 80.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2020-03-05 16:05:41 | ||

图片预览

文档简介

第十一单元课题1生活中常见的盐

同步练习(解析版)

1.某同学想用实验证明CuSO4溶液显蓝色不是由SO42-造成的,下列实验操作中,无意义的是

A.观察Na2SO4溶液,溶液没有颜色

B.向CuSO4溶液中滴加足量氯化钡溶液,充分反应后,溶液颜色未消失

C.对比不同浓度的CuSO4溶液的颜色差异,浓度小的溶液颜色较浅

D.向CuSO4溶液中滴加足量氢氧化钠溶液,充分反应后,溶液颜色消失

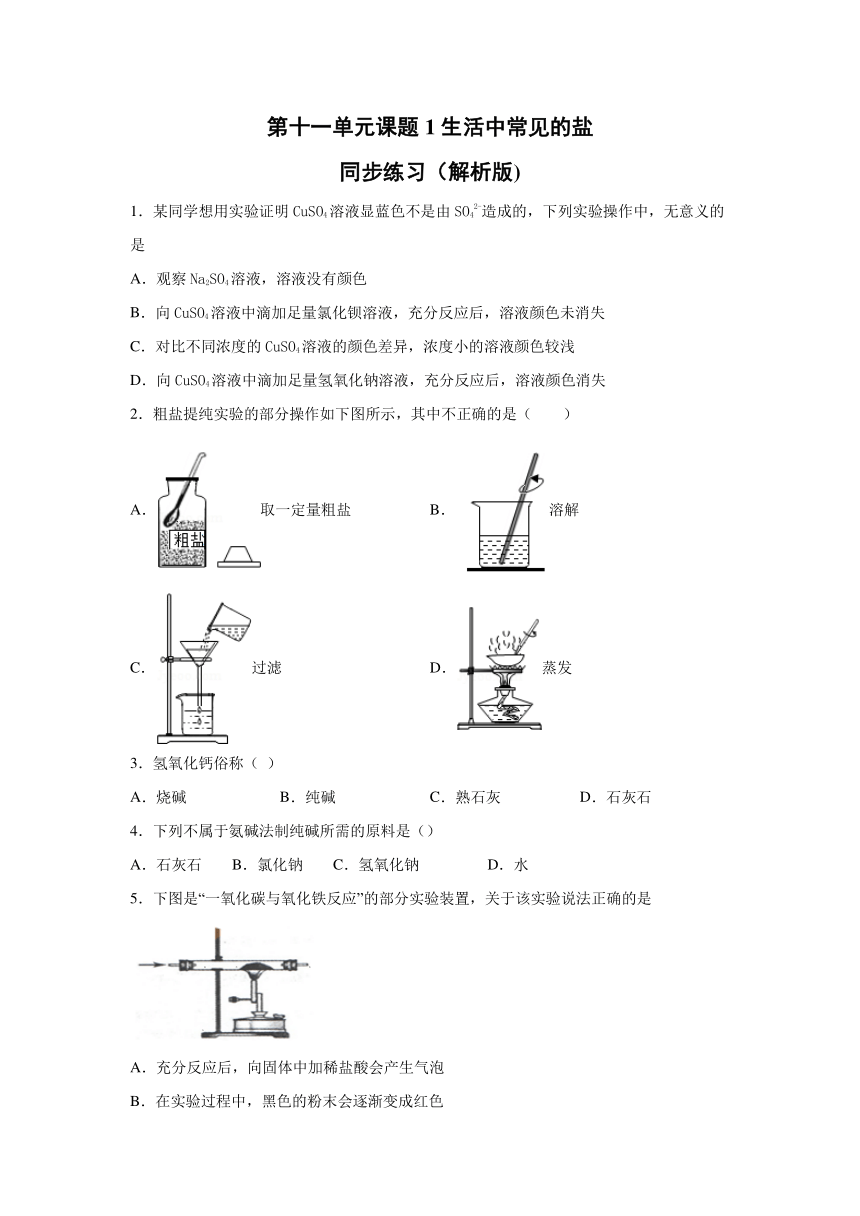

2.粗盐提纯实验的部分操作如下图所示,其中不正确的是( )

A.取一定量粗盐 B.溶解

C.过滤 D.蒸发

3.氢氧化钙俗称( )

A.烧碱 B.纯碱 C.熟石灰 D.石灰石

4.下列不属于氨碱法制纯碱所需的原料是()

A.石灰石 B.氯化钠 C.氢氧化钠 D.水

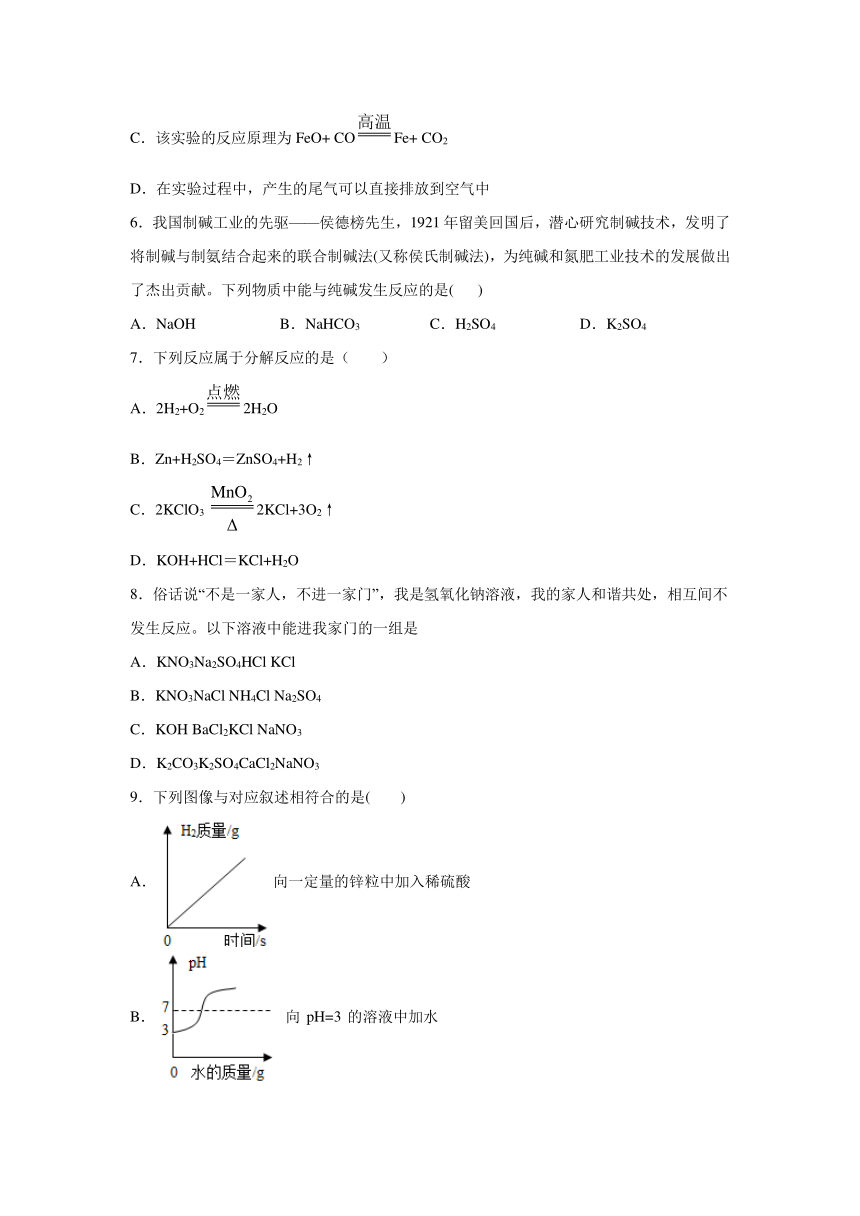

5.下图是“一氧化碳与氧化铁反应”的部分实验装置,关于该实验说法正确的是

A.充分反应后,向固体中加稀盐酸会产生气泡

B.在实验过程中,黑色的粉末会逐渐变成红色

C.该实验的反应原理为FeO+ COFe+ CO2

D.在实验过程中,产生的尾气可以直接排放到空气中

6.我国制碱工业的先驱——侯德榜先生,1921年留美回国后,潜心研究制碱技术,发明了将制碱与制氨结合起来的联合制碱法(又称侯氏制碱法),为纯碱和氮肥工业技术的发展做出了杰出贡献。下列物质中能与纯碱发生反应的是( )

A.NaOH B.NaHCO3 C.H2SO4 D.K2SO4

7.下列反应属于分解反应的是( )

A.2H2+O22H2O

B.Zn+H2SO4=ZnSO4+H2↑

C.2KClO3 2KCl+3O2↑

D.KOH+HCl=KCl+H2O

8.俗话说“不是一家人,不进一家门”,我是氢氧化钠溶液,我的家人和谐共处,相互间不发生反应。以下溶液中能进我家门的一组是

A.KNO3Na2SO4HCl KCl

B.KNO3NaCl NH4Cl Na2SO4

C.KOH BaCl2KCl NaNO3

D.K2CO3K2SO4CaCl2NaNO3

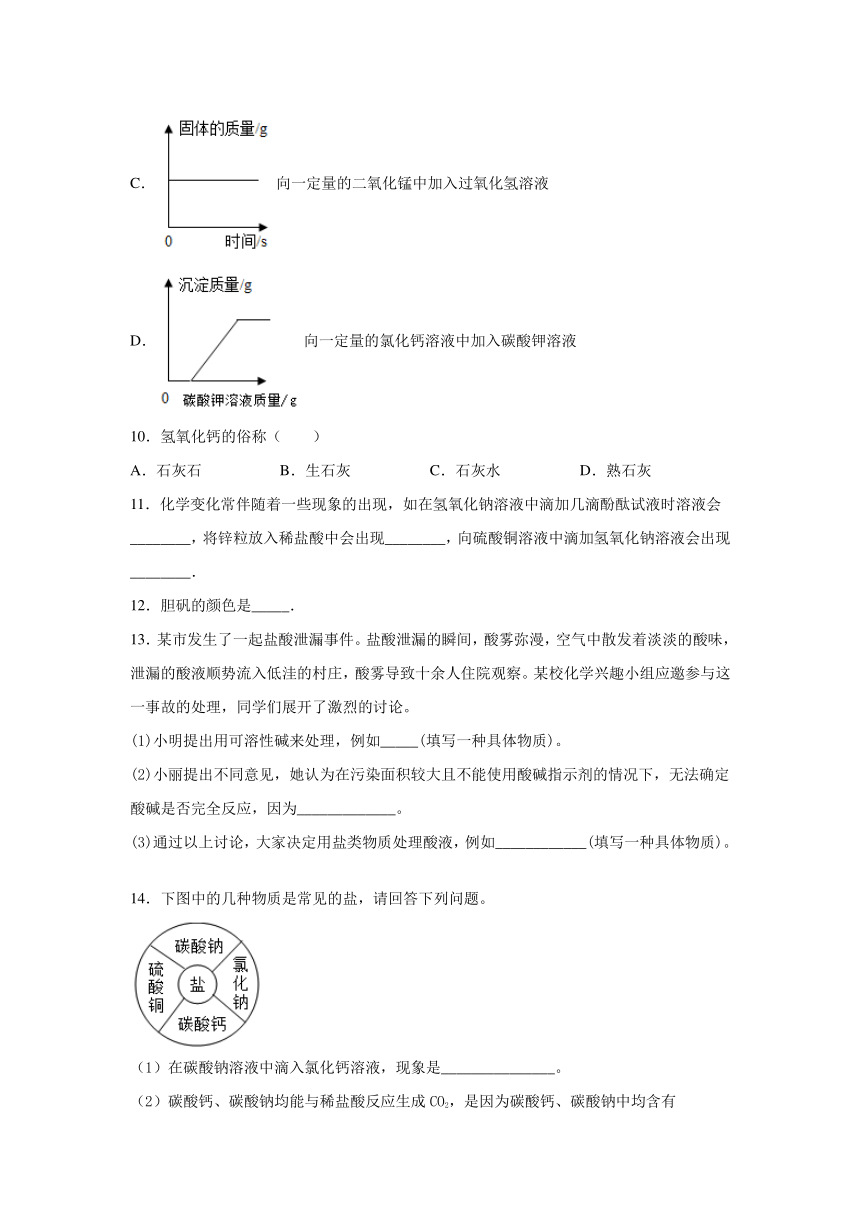

9.下列图像与对应叙述相符合的是( )

A.向一定量的锌粒中加入稀硫酸

B.向 pH=3 的溶液中加水

C.向一定量的二氧化锰中加入过氧化氢溶液

D.向一定量的氯化钙溶液中加入碳酸钾溶液

10.氢氧化钙的俗称( )

A.石灰石 B.生石灰 C.石灰水 D.熟石灰

11.化学变化常伴随着一些现象的出现,如在氢氧化钠溶液中滴加几滴酚酞试液时溶液会________,将锌粒放入稀盐酸中会出现________,向硫酸铜溶液中滴加氢氧化钠溶液会出现________.

12.胆矾的颜色是_____.

13.某市发生了一起盐酸泄漏事件。盐酸泄漏的瞬间,酸雾弥漫,空气中散发着淡淡的酸味,泄漏的酸液顺势流入低洼的村庄,酸雾导致十余人住院观察。某校化学兴趣小组应邀参与这一事故的处理,同学们展开了激烈的讨论。

(1)小明提出用可溶性碱来处理,例如_____(填写一种具体物质)。

(2)小丽提出不同意见,她认为在污染面积较大且不能使用酸碱指示剂的情况下,无法确定酸碱是否完全反应,因为_____________。

(3)通过以上讨论,大家决定用盐类物质处理酸液,例如____________(填写一种具体物质)。

14.下图中的几种物质是常见的盐,请回答下列问题。

(1)在碳酸钠溶液中滴入氯化钙溶液,现象是_______________。

(2)碳酸钙、碳酸钠均能与稀盐酸反应生成CO2,是因为碳酸钙、碳酸钠中均含有___________(写离子符号)。

(3)硫酸铜溶液与氢氧化钠溶液能发生反应,该反应的化学方程式为__________________;硫酸铜溶液与氯化钠溶液不能反应,其理由是__________________。

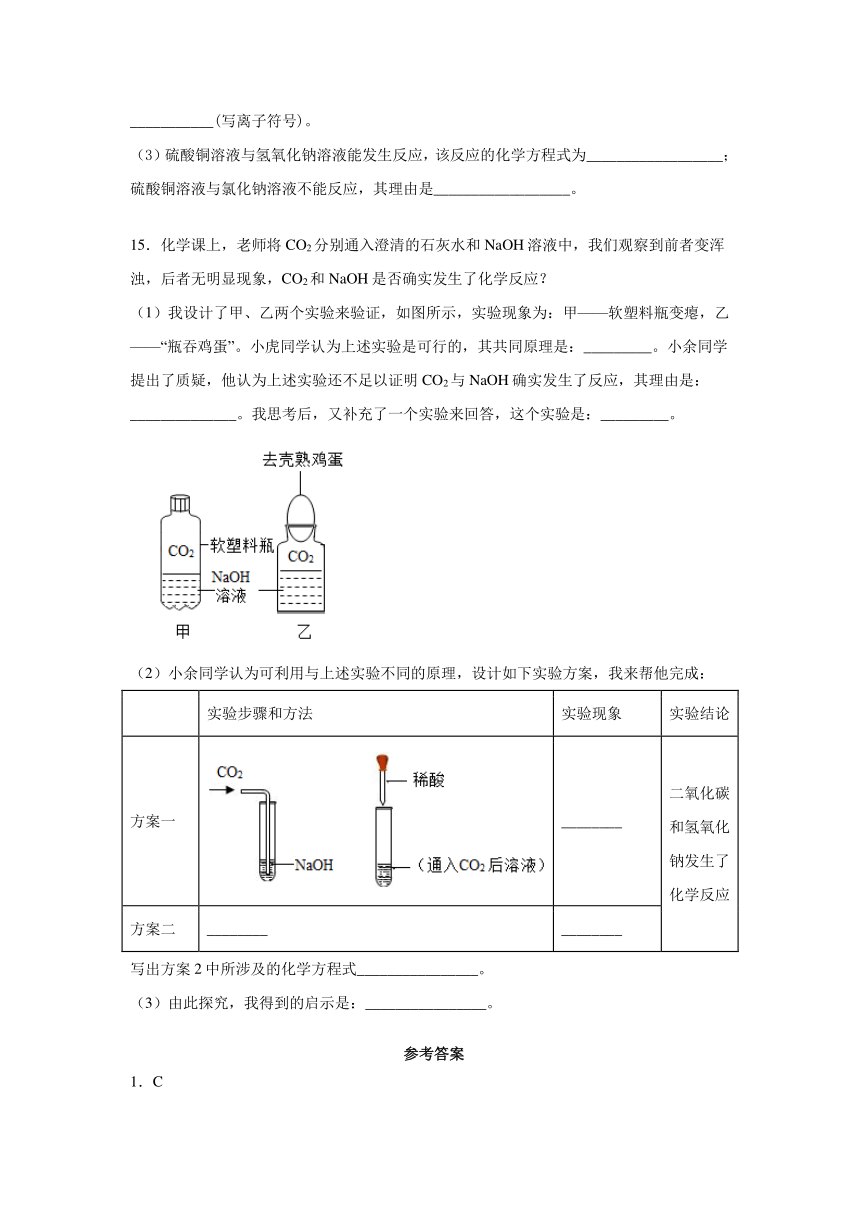

15.化学课上,老师将CO2分别通入澄清的石灰水和NaOH溶液中,我们观察到前者变浑浊,后者无明显现象,CO2和NaOH是否确实发生了化学反应?

(1)我设计了甲、乙两个实验来验证,如图所示,实验现象为:甲——软塑料瓶变瘪,乙——“瓶吞鸡蛋”。小虎同学认为上述实验是可行的,其共同原理是:_________。小余同学提出了质疑,他认为上述实验还不足以证明CO2与NaOH确实发生了反应,其理由是:______________。我思考后,又补充了一个实验来回答,这个实验是:_________。

(2)小余同学认为可利用与上述实验不同的原理,设计如下实验方案,我来帮他完成:

实验步骤和方法

实验现象

实验结论

方案一

________

二氧化碳和氢氧化钠发生了化学反应

方案二

________

________

写出方案2中所涉及的化学方程式________________。

(3)由此探究,我得到的启示是:________________。

参考答案

1.C

【解析】

A、硫酸钠溶液中含有水分子、钠离子、硫酸根离子,呈无色,可判断水分子、硫酸根离子都不会对影响颜色产生影响,可判断溶液颜色与硫酸根离子无关,正确;B、向CuSO4溶液中滴入足量的氯化钡溶液生成硫酸钡沉淀,除去了溶液中的硫酸根离子,溶液仍呈蓝色,可判断溶液颜色与硫酸根离子无关,正确;C、对比不同浓度的CuSO4溶液的虽然有颜色差异,但因其中微粒种类相同,不能判断出何种离子对颜色产生影响,错误;D、向CuSO4溶液中滴入足量的氢氧化钠溶液生成氢氧化铜蓝色沉淀,即除去了溶液中的铜离子,溶液呈无色,可判断溶液颜色与硫酸根离子无关与铜离子有关,正确。故选C。

点睛:解决此类问题的常用方法:通过对比实验,使所对比的溶液中含有相同的离子的方法探究离子对溶液性质的影响。

2.C

【解析】

试题分析:根据常见仪器及化学实验基本操作分析。C、过滤操作注意事项:“一贴二低三靠”,要用玻璃棒引流,错误,故选C

3.C

【解析】

氢氧化钙俗称熟石灰、消石灰;碳酸钠俗称纯碱、苏打;氢氧化钠俗称火碱、烧碱、苛性钠;碳酸钙俗称石灰石;选C

4.C

【解析】

根据氨碱法制纯碱的实验原理进行分析,以食盐(氯化钠)、石灰石(经煅烧生成生石灰和二氧化碳)、氨气为原料来制取纯碱。先使氨气通入饱和食盐水中而成氨盐水,再通入二氧化碳生成溶解度较小的碳酸氢钠沉淀和氯化铵溶液,即NaCl+NH3+H2O+CO2=NaHCO3↓+NH4Cl。将经过滤、洗涤得到的NaHCO3微小晶体,再加热煅烧制得纯碱产品,烧制时放出的二氧化碳气体可回收循环使用,含有氯化铵的滤液与石灰乳混合加热,所放出的氨气可回收循环使用。即CaO+H2O=Ca(OH)2,2NH4Cl+Ca(OH)2=CaCl2+2NH3↑+2H2O。故选C

5.A

【解析】

一氧化碳与氧化铁反应生成铁和二氧化碳,反应的化学方程式为3CO+Fe2O32Fe+3CO2。

【详解】

A、生成的Fe能与盐酸反应生成氢气,有气泡,故A正确;

B、反应中红色的氧化铁变为黑色的铁,故B不正确;

C、不符合客观事实,故C不正确;

D、产生的尾气中含量未反应完的CO,有毒,需要进行尾气处理,故D不正确。故选A。

6.C

【解析】

A、氢氧化钠与纯碱不反应,故错误;

B、NaHCO3与纯碱不反应,故错误;

C、H2SO4与纯碱反应生成硫酸钠、水和二氧化碳,故正确;

D、硫酸钾与纯碱交换成分没有沉淀、气体或水生成,不能发生复分解反应,故错误。

7.C

【解析】

A、,符合化合反应的特征“多变一”,属于化合反应,不符合题意;

B、Zn+H2SO4=ZnSO4+H2↑,该反应是一种单质和一种化合物反应生成另一种单质和另一种化合物的反应,属于置换反应,不符合题意;

C、,符合分解反应的特征“一变多”,属于分解反应,符合题意;

D、KOH+HCl=KCl+H2O,该反应是两种化合物相互交换成分生成两种新的化合物的反应,属于复分解反应,不符合题意。故选C。

8.C

【解析】

A中的盐酸不能存在;B中的氯化铵会和氢氧化钠反应;D中碳酸钾会和氯化钙反应得到沉淀。故选C.

9.C

【解析】

A.向一定量的锌粒中加入稀硫酸,随反应的进行,氢气不断增多,锌完全反应后,氢气的量不再改变; B.向 pH="3" 的溶液中加水,溶液的酸性变弱,pH变大,但是不会等于或大于7;C.向一定量的二氧化锰中加入过氧化氢溶液,二氧化锰是过氧化氢分解的催化剂,催化剂在反应中质量不变; D.向一定量的氯化钙溶液中加入碳酸钾溶液,两种会立刻反应生成碳酸钙沉淀;选C

10.D

【解析】

根据氢氧化钙的性质进行分析,氢氧化钙俗称熟石灰、消石灰,它是一种白色固体粉末,微溶于水解答。

【详解】

A、石灰石的主要成分是碳酸钙,故不符合题意;

B、生石灰是氧化钙的俗称,故不符合题意;

C、石灰水是氢氧化钙的水溶液,故不符合题意;

D、氢氧化钙俗称熟石灰、消石灰,故符合题意。

11.变红 有气泡冒出 蓝色的沉淀生成

【解析】

氢氧化钠先碱性,能使酚酞变红。锌粒与稀盐酸反应生成氢气,故现象是有气泡冒出。氢氧化钠与硫酸铜反应生成氢氧化铜蓝色沉淀,故现象是有蓝色的沉淀生成。

12.蓝色

【解析】

根据硫酸铜晶体的俗称和性质进行分析。

【详解】

硫酸铜晶体俗称胆矾或者蓝矾,是硫酸铜和水分子形成的结晶水合物,它和硫酸铜粉末不同。硫酸铜粉末是白色,硫酸铜晶体是蓝色。

13.NaOH[或Ca(OH)2、KOH] 反应无明显现象 CaCO3(或大理石等其它合理答案)

【解析】

(1) 小明提出用可溶性碱来处理,因为酸和碱发生中和反应生成盐和水,例如:NaOH[或Ca(OH)2、KOH] ;

(2) 小丽提出不同意见,她认为在污染面积较大且不能使用酸碱指示剂的情况下,无法确定酸碱是否完全反应,因为酸和减均为无色透明的液体,反应没有明显现象;

(3)通过以上讨论,大家决定用盐类物质处理酸液,例如:常见的能与盐酸反应的盐有碳酸钙等。

14.产生白色沉淀 CO32- CuSO4+2NaOH=Na2SO4+Cu(OH)2↓ 两种化合物互相交换成分,没有沉淀、没有气体、没有水生成,不符合复分解反应发生的条件。

【解析】

(1)碳酸钠溶液与氯化钙溶液反应生成难溶物碳酸钙,所以现象是:产生白色沉淀。

(2)碳酸钙、碳酸钠中均含有碳酸根离子,所以他们才能和盐酸反应生成二氧化碳,碳酸根离子的符号为:CO32-

(3)硫酸铜可以与氢氧化钠反应生成氢氧化铜沉淀,反应的化学方程式为CuSO4+2NaOH=Na2SO4+Cu(OH)2↓;硫酸铜遇氯化钠不能反应的原因是:两种化合物互相交换成分,没有沉淀、没有气体、没有水生成,不符合复分解反应发生的条件。

15.在密闭的体系里消耗CO2,使气体压强减小 NaOH溶液中有水,CO2又能溶于水且可以与水反应 取一个与甲装置同样大小和质地的软塑料瓶,充满CO2后,注入与NaOH溶液体积相同的水,振荡,比较瓶子变瘪的程度 有气泡产生 将CO2通入NaOH溶液后,再向溶液中滴加CaCl2溶液[或石灰水或BaCl2溶液或Ba(OH)2溶液] 出现白色浑浊(或产生白色沉淀) CO2+2NaOH═Na2CO3+H2O,Na2CO3+CaCl2═CaCO3↓+2NaCl(合理即可) 对于无明显现象的化学反应,可通过改变实验装置,创新的情境来观察明显的反应现象判断反应的发生

【解析】

(1)图甲、图乙,在密闭的容器内使氢氧化钠溶液吸收二氧化碳气体,容器内气体减少压强减小,图甲中的塑料瓶变瘪,图乙中的鸡蛋落入瓶中,都是在密闭的体系里消耗CO2,使气体压强减小,从而观察到明显现象;

由于氢氧化钠溶液中含有大量的水,气体二氧化碳不但能溶于水且可以和水发生反应,因此二氧化碳气体的减少原因在此又难以确切判断:究竟是CO2溶于水使气压减小,还是CO2与NaOH反应使气压减小;

为了说明二氧化碳的减少和氢氧化钠有很大关系,可取同量的水做对比实验,会发现仅是水,气体减少的体积明显小于氢氧化钠溶液。做一个对比实验:取一个与甲装置同样大小和质地的软塑料瓶,充满CO2后,注入与NaOH溶液体积相同的水,振荡,比较瓶子变瘪的程度即可判断;

(2)可以采取验证溶液中含有碳酸钠的方法说明二氧化碳与氢氧化钠发生了反应.虽然碳酸钠溶液呈碱性,但反应前的氢氧化钠溶液也呈碱性,因此不能使用酚酞变红的方法来检验是否生成碳酸钠.可以考虑常用的碳酸盐的检验方法来实现检验.如方法一滴加稀盐酸,也可以向反应后溶液中滴加氯化钙溶液(或氯化钡、氢氧化钡等溶液),使溶液中的碳酸钠变成沉淀;实验过程如下:

实验步骤和方法

实验现象

实验结论

方案一

有气泡产生

二氧化碳和氢氧化钠发生了化学反应

方案二

将CO2通入NaOH溶液后,再向溶液中滴加CaCl2溶液[或石灰水或BaCl2溶液或Ba(OH)2溶液]

出现白色浑浊(或产生白色沉淀)

方案2中所涉及的反应是二氧化碳与氢氧化钠反应生成碳酸钠和水,以及碳酸钠与氯化钙反应生成碳酸钙和氯化钠,反应的化学方程式分别为:CO2+2NaOH═Na2CO3+H2O,Na2CO3+CaCl2═CaCO3↓+2NaCl;

(3)由此探究,我得到的启示是:对于无明显现象的化学反应,可通过改变实验装置,创新的情境来观察明显的反应现象判断反应的发生。

同步练习(解析版)

1.某同学想用实验证明CuSO4溶液显蓝色不是由SO42-造成的,下列实验操作中,无意义的是

A.观察Na2SO4溶液,溶液没有颜色

B.向CuSO4溶液中滴加足量氯化钡溶液,充分反应后,溶液颜色未消失

C.对比不同浓度的CuSO4溶液的颜色差异,浓度小的溶液颜色较浅

D.向CuSO4溶液中滴加足量氢氧化钠溶液,充分反应后,溶液颜色消失

2.粗盐提纯实验的部分操作如下图所示,其中不正确的是( )

A.取一定量粗盐 B.溶解

C.过滤 D.蒸发

3.氢氧化钙俗称( )

A.烧碱 B.纯碱 C.熟石灰 D.石灰石

4.下列不属于氨碱法制纯碱所需的原料是()

A.石灰石 B.氯化钠 C.氢氧化钠 D.水

5.下图是“一氧化碳与氧化铁反应”的部分实验装置,关于该实验说法正确的是

A.充分反应后,向固体中加稀盐酸会产生气泡

B.在实验过程中,黑色的粉末会逐渐变成红色

C.该实验的反应原理为FeO+ COFe+ CO2

D.在实验过程中,产生的尾气可以直接排放到空气中

6.我国制碱工业的先驱——侯德榜先生,1921年留美回国后,潜心研究制碱技术,发明了将制碱与制氨结合起来的联合制碱法(又称侯氏制碱法),为纯碱和氮肥工业技术的发展做出了杰出贡献。下列物质中能与纯碱发生反应的是( )

A.NaOH B.NaHCO3 C.H2SO4 D.K2SO4

7.下列反应属于分解反应的是( )

A.2H2+O22H2O

B.Zn+H2SO4=ZnSO4+H2↑

C.2KClO3 2KCl+3O2↑

D.KOH+HCl=KCl+H2O

8.俗话说“不是一家人,不进一家门”,我是氢氧化钠溶液,我的家人和谐共处,相互间不发生反应。以下溶液中能进我家门的一组是

A.KNO3Na2SO4HCl KCl

B.KNO3NaCl NH4Cl Na2SO4

C.KOH BaCl2KCl NaNO3

D.K2CO3K2SO4CaCl2NaNO3

9.下列图像与对应叙述相符合的是( )

A.向一定量的锌粒中加入稀硫酸

B.向 pH=3 的溶液中加水

C.向一定量的二氧化锰中加入过氧化氢溶液

D.向一定量的氯化钙溶液中加入碳酸钾溶液

10.氢氧化钙的俗称( )

A.石灰石 B.生石灰 C.石灰水 D.熟石灰

11.化学变化常伴随着一些现象的出现,如在氢氧化钠溶液中滴加几滴酚酞试液时溶液会________,将锌粒放入稀盐酸中会出现________,向硫酸铜溶液中滴加氢氧化钠溶液会出现________.

12.胆矾的颜色是_____.

13.某市发生了一起盐酸泄漏事件。盐酸泄漏的瞬间,酸雾弥漫,空气中散发着淡淡的酸味,泄漏的酸液顺势流入低洼的村庄,酸雾导致十余人住院观察。某校化学兴趣小组应邀参与这一事故的处理,同学们展开了激烈的讨论。

(1)小明提出用可溶性碱来处理,例如_____(填写一种具体物质)。

(2)小丽提出不同意见,她认为在污染面积较大且不能使用酸碱指示剂的情况下,无法确定酸碱是否完全反应,因为_____________。

(3)通过以上讨论,大家决定用盐类物质处理酸液,例如____________(填写一种具体物质)。

14.下图中的几种物质是常见的盐,请回答下列问题。

(1)在碳酸钠溶液中滴入氯化钙溶液,现象是_______________。

(2)碳酸钙、碳酸钠均能与稀盐酸反应生成CO2,是因为碳酸钙、碳酸钠中均含有___________(写离子符号)。

(3)硫酸铜溶液与氢氧化钠溶液能发生反应,该反应的化学方程式为__________________;硫酸铜溶液与氯化钠溶液不能反应,其理由是__________________。

15.化学课上,老师将CO2分别通入澄清的石灰水和NaOH溶液中,我们观察到前者变浑浊,后者无明显现象,CO2和NaOH是否确实发生了化学反应?

(1)我设计了甲、乙两个实验来验证,如图所示,实验现象为:甲——软塑料瓶变瘪,乙——“瓶吞鸡蛋”。小虎同学认为上述实验是可行的,其共同原理是:_________。小余同学提出了质疑,他认为上述实验还不足以证明CO2与NaOH确实发生了反应,其理由是:______________。我思考后,又补充了一个实验来回答,这个实验是:_________。

(2)小余同学认为可利用与上述实验不同的原理,设计如下实验方案,我来帮他完成:

实验步骤和方法

实验现象

实验结论

方案一

________

二氧化碳和氢氧化钠发生了化学反应

方案二

________

________

写出方案2中所涉及的化学方程式________________。

(3)由此探究,我得到的启示是:________________。

参考答案

1.C

【解析】

A、硫酸钠溶液中含有水分子、钠离子、硫酸根离子,呈无色,可判断水分子、硫酸根离子都不会对影响颜色产生影响,可判断溶液颜色与硫酸根离子无关,正确;B、向CuSO4溶液中滴入足量的氯化钡溶液生成硫酸钡沉淀,除去了溶液中的硫酸根离子,溶液仍呈蓝色,可判断溶液颜色与硫酸根离子无关,正确;C、对比不同浓度的CuSO4溶液的虽然有颜色差异,但因其中微粒种类相同,不能判断出何种离子对颜色产生影响,错误;D、向CuSO4溶液中滴入足量的氢氧化钠溶液生成氢氧化铜蓝色沉淀,即除去了溶液中的铜离子,溶液呈无色,可判断溶液颜色与硫酸根离子无关与铜离子有关,正确。故选C。

点睛:解决此类问题的常用方法:通过对比实验,使所对比的溶液中含有相同的离子的方法探究离子对溶液性质的影响。

2.C

【解析】

试题分析:根据常见仪器及化学实验基本操作分析。C、过滤操作注意事项:“一贴二低三靠”,要用玻璃棒引流,错误,故选C

3.C

【解析】

氢氧化钙俗称熟石灰、消石灰;碳酸钠俗称纯碱、苏打;氢氧化钠俗称火碱、烧碱、苛性钠;碳酸钙俗称石灰石;选C

4.C

【解析】

根据氨碱法制纯碱的实验原理进行分析,以食盐(氯化钠)、石灰石(经煅烧生成生石灰和二氧化碳)、氨气为原料来制取纯碱。先使氨气通入饱和食盐水中而成氨盐水,再通入二氧化碳生成溶解度较小的碳酸氢钠沉淀和氯化铵溶液,即NaCl+NH3+H2O+CO2=NaHCO3↓+NH4Cl。将经过滤、洗涤得到的NaHCO3微小晶体,再加热煅烧制得纯碱产品,烧制时放出的二氧化碳气体可回收循环使用,含有氯化铵的滤液与石灰乳混合加热,所放出的氨气可回收循环使用。即CaO+H2O=Ca(OH)2,2NH4Cl+Ca(OH)2=CaCl2+2NH3↑+2H2O。故选C

5.A

【解析】

一氧化碳与氧化铁反应生成铁和二氧化碳,反应的化学方程式为3CO+Fe2O32Fe+3CO2。

【详解】

A、生成的Fe能与盐酸反应生成氢气,有气泡,故A正确;

B、反应中红色的氧化铁变为黑色的铁,故B不正确;

C、不符合客观事实,故C不正确;

D、产生的尾气中含量未反应完的CO,有毒,需要进行尾气处理,故D不正确。故选A。

6.C

【解析】

A、氢氧化钠与纯碱不反应,故错误;

B、NaHCO3与纯碱不反应,故错误;

C、H2SO4与纯碱反应生成硫酸钠、水和二氧化碳,故正确;

D、硫酸钾与纯碱交换成分没有沉淀、气体或水生成,不能发生复分解反应,故错误。

7.C

【解析】

A、,符合化合反应的特征“多变一”,属于化合反应,不符合题意;

B、Zn+H2SO4=ZnSO4+H2↑,该反应是一种单质和一种化合物反应生成另一种单质和另一种化合物的反应,属于置换反应,不符合题意;

C、,符合分解反应的特征“一变多”,属于分解反应,符合题意;

D、KOH+HCl=KCl+H2O,该反应是两种化合物相互交换成分生成两种新的化合物的反应,属于复分解反应,不符合题意。故选C。

8.C

【解析】

A中的盐酸不能存在;B中的氯化铵会和氢氧化钠反应;D中碳酸钾会和氯化钙反应得到沉淀。故选C.

9.C

【解析】

A.向一定量的锌粒中加入稀硫酸,随反应的进行,氢气不断增多,锌完全反应后,氢气的量不再改变; B.向 pH="3" 的溶液中加水,溶液的酸性变弱,pH变大,但是不会等于或大于7;C.向一定量的二氧化锰中加入过氧化氢溶液,二氧化锰是过氧化氢分解的催化剂,催化剂在反应中质量不变; D.向一定量的氯化钙溶液中加入碳酸钾溶液,两种会立刻反应生成碳酸钙沉淀;选C

10.D

【解析】

根据氢氧化钙的性质进行分析,氢氧化钙俗称熟石灰、消石灰,它是一种白色固体粉末,微溶于水解答。

【详解】

A、石灰石的主要成分是碳酸钙,故不符合题意;

B、生石灰是氧化钙的俗称,故不符合题意;

C、石灰水是氢氧化钙的水溶液,故不符合题意;

D、氢氧化钙俗称熟石灰、消石灰,故符合题意。

11.变红 有气泡冒出 蓝色的沉淀生成

【解析】

氢氧化钠先碱性,能使酚酞变红。锌粒与稀盐酸反应生成氢气,故现象是有气泡冒出。氢氧化钠与硫酸铜反应生成氢氧化铜蓝色沉淀,故现象是有蓝色的沉淀生成。

12.蓝色

【解析】

根据硫酸铜晶体的俗称和性质进行分析。

【详解】

硫酸铜晶体俗称胆矾或者蓝矾,是硫酸铜和水分子形成的结晶水合物,它和硫酸铜粉末不同。硫酸铜粉末是白色,硫酸铜晶体是蓝色。

13.NaOH[或Ca(OH)2、KOH] 反应无明显现象 CaCO3(或大理石等其它合理答案)

【解析】

(1) 小明提出用可溶性碱来处理,因为酸和碱发生中和反应生成盐和水,例如:NaOH[或Ca(OH)2、KOH] ;

(2) 小丽提出不同意见,她认为在污染面积较大且不能使用酸碱指示剂的情况下,无法确定酸碱是否完全反应,因为酸和减均为无色透明的液体,反应没有明显现象;

(3)通过以上讨论,大家决定用盐类物质处理酸液,例如:常见的能与盐酸反应的盐有碳酸钙等。

14.产生白色沉淀 CO32- CuSO4+2NaOH=Na2SO4+Cu(OH)2↓ 两种化合物互相交换成分,没有沉淀、没有气体、没有水生成,不符合复分解反应发生的条件。

【解析】

(1)碳酸钠溶液与氯化钙溶液反应生成难溶物碳酸钙,所以现象是:产生白色沉淀。

(2)碳酸钙、碳酸钠中均含有碳酸根离子,所以他们才能和盐酸反应生成二氧化碳,碳酸根离子的符号为:CO32-

(3)硫酸铜可以与氢氧化钠反应生成氢氧化铜沉淀,反应的化学方程式为CuSO4+2NaOH=Na2SO4+Cu(OH)2↓;硫酸铜遇氯化钠不能反应的原因是:两种化合物互相交换成分,没有沉淀、没有气体、没有水生成,不符合复分解反应发生的条件。

15.在密闭的体系里消耗CO2,使气体压强减小 NaOH溶液中有水,CO2又能溶于水且可以与水反应 取一个与甲装置同样大小和质地的软塑料瓶,充满CO2后,注入与NaOH溶液体积相同的水,振荡,比较瓶子变瘪的程度 有气泡产生 将CO2通入NaOH溶液后,再向溶液中滴加CaCl2溶液[或石灰水或BaCl2溶液或Ba(OH)2溶液] 出现白色浑浊(或产生白色沉淀) CO2+2NaOH═Na2CO3+H2O,Na2CO3+CaCl2═CaCO3↓+2NaCl(合理即可) 对于无明显现象的化学反应,可通过改变实验装置,创新的情境来观察明显的反应现象判断反应的发生

【解析】

(1)图甲、图乙,在密闭的容器内使氢氧化钠溶液吸收二氧化碳气体,容器内气体减少压强减小,图甲中的塑料瓶变瘪,图乙中的鸡蛋落入瓶中,都是在密闭的体系里消耗CO2,使气体压强减小,从而观察到明显现象;

由于氢氧化钠溶液中含有大量的水,气体二氧化碳不但能溶于水且可以和水发生反应,因此二氧化碳气体的减少原因在此又难以确切判断:究竟是CO2溶于水使气压减小,还是CO2与NaOH反应使气压减小;

为了说明二氧化碳的减少和氢氧化钠有很大关系,可取同量的水做对比实验,会发现仅是水,气体减少的体积明显小于氢氧化钠溶液。做一个对比实验:取一个与甲装置同样大小和质地的软塑料瓶,充满CO2后,注入与NaOH溶液体积相同的水,振荡,比较瓶子变瘪的程度即可判断;

(2)可以采取验证溶液中含有碳酸钠的方法说明二氧化碳与氢氧化钠发生了反应.虽然碳酸钠溶液呈碱性,但反应前的氢氧化钠溶液也呈碱性,因此不能使用酚酞变红的方法来检验是否生成碳酸钠.可以考虑常用的碳酸盐的检验方法来实现检验.如方法一滴加稀盐酸,也可以向反应后溶液中滴加氯化钙溶液(或氯化钡、氢氧化钡等溶液),使溶液中的碳酸钠变成沉淀;实验过程如下:

实验步骤和方法

实验现象

实验结论

方案一

有气泡产生

二氧化碳和氢氧化钠发生了化学反应

方案二

将CO2通入NaOH溶液后,再向溶液中滴加CaCl2溶液[或石灰水或BaCl2溶液或Ba(OH)2溶液]

出现白色浑浊(或产生白色沉淀)

方案2中所涉及的反应是二氧化碳与氢氧化钠反应生成碳酸钠和水,以及碳酸钠与氯化钙反应生成碳酸钙和氯化钠,反应的化学方程式分别为:CO2+2NaOH═Na2CO3+H2O,Na2CO3+CaCl2═CaCO3↓+2NaCl;

(3)由此探究,我得到的启示是:对于无明显现象的化学反应,可通过改变实验装置,创新的情境来观察明显的反应现象判断反应的发生。

同课章节目录