2020年版中考语文复习方案第二篇专题精讲专题11文言文阅读课件(79张PPT)

文档属性

| 名称 | 2020年版中考语文复习方案第二篇专题精讲专题11文言文阅读课件(79张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 260.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-03-05 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件79张PPT。第二篇 专题精讲第1讲 文言文基本考点[2019·盐城]阅读下面文言文,完成问题。

[甲]景春曰:“公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉?一怒而诸侯惧,安居而天下熄。”

孟子曰:“是焉得为大丈夫乎?子未学礼乎?丈夫之冠也,父命之;女子之嫁也,母命之,往送之门,戒之曰:‘往之女家,必敬必戒,无违夫子!’以顺为正者,妾妇之道也。居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。得志,与民由之;不得志,独行其道。富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。此之谓大丈夫。” [乙]同敞①有文武材,意气慷慨。每出师,辄跃马为诸将先。或败奔,同敞危坐不去。诸将复还战,或取胜。军中以是服同敞。顺治七年,大兵破严关,诸将尽弃桂林走。城中虚无人,独式耜②端坐府中。适同敞自灵川至,见式耜。式耜曰:“我为留守,当死此。子无城守责,盍去诸?”同敞正色曰:“昔人耻独为君子,公顾不许同敞共死乎?”式耜喜。取酒与饮,明烛达旦。侵晨被执。谕之降,不从。令为僧,亦不从。乃幽之民舍。虽异室声息相闻两人日赋诗倡和。阅四十余日,整衣冠就刃,颜色不变。

(选自《明史·张居正传》,有删改)

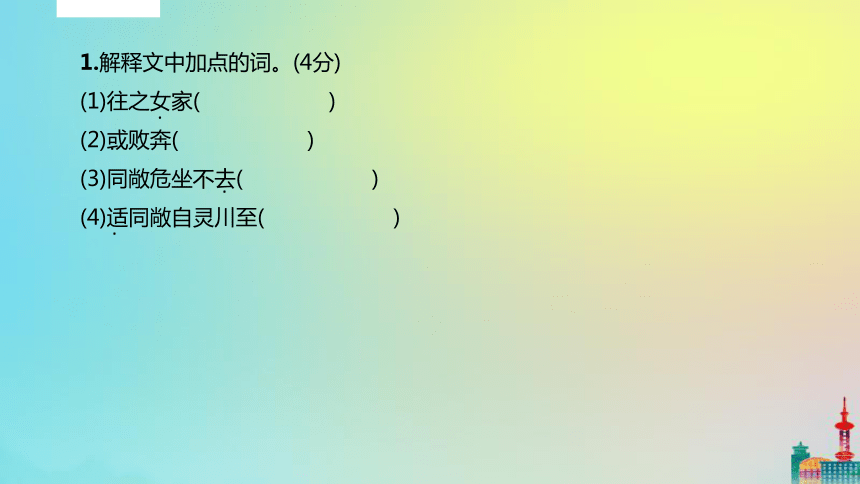

[注]①同敞:张居正的曾孙。②式耜(sì):即瞿式耜,和张同敞同为抗清名臣。1.解释文中加点的词。(4分)

(1)往之女家( )

(2)或败奔( )

(3)同敞危坐不去( )

(4)适同敞自灵川至( )····【解析】本题考查对文言实词的释义。解答时要注意词语在特定语言环境中的意思以及词语古今意义的联系和变化。第(1)题“往之女家”意思是“到了你的家”,“女”是通假字,同“汝”,你。此为课内学过的知识,比较简单;第(2)题“或败奔”的“或”是古今异义词,联系我们学过的《马说》中“或尽粟一石”中的“或”,可知其在这里表示“有时”;第(3)题“同敞危坐不去”中“去”联系《岳阳楼记》:“则有去国怀乡,忧谗畏讥”可知“去”在这里的意思是“离开”;第(4)题“适同敞自灵川至”中的“适”联系成语“适逢其会”可知“适”是“恰逢”的意思。

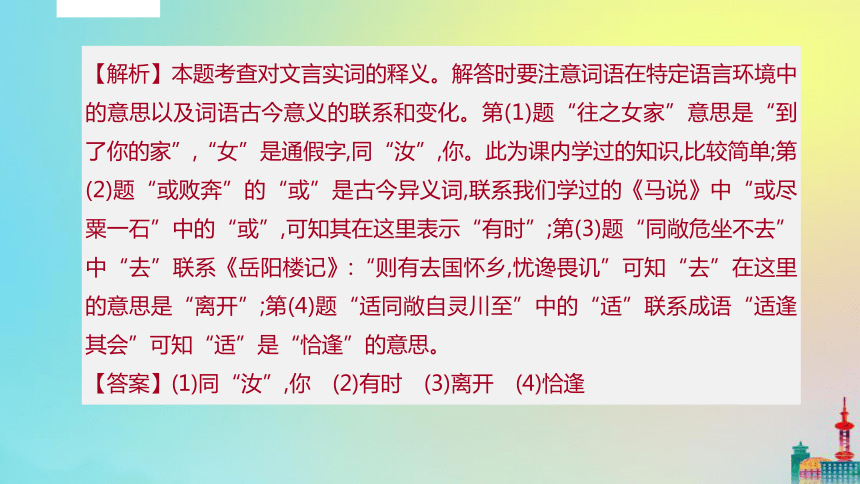

【答案】(1)同“汝”,你 (2)有时 (3)离开 (4)恰逢2.用斜线“/”为乙文中画波浪线的句子断句,限两处。(2分)

虽 异 室 声 息 相 闻 两 人 日 赋 诗 倡 和

3.下列句中加点的词意义或用法相同的一组是 ( )(2分)

A. 行天下之大道

录毕,走送之(《送东阳马生序》)

B. 是焉得为大丈夫乎?

夫大国,难测也,惧有伏焉(《曹刿论战》)

C.乃幽之民舍。 乃不知有汉(《桃花源记》)

D.岂不诚大丈夫哉?

臣诚知不如徐公美(《邹忌讽齐王纳谏》)//【答案】D

【解析】本题考查文言虚词的意义及用法。A项,助词,的/代词,指所借书籍;B项,疑问代词。相当于“怎么、哪里”(多用于反问句)/语气词,用于句尾,补足语气;C项,连词,于是/副词,竟然、居然;D项,副词,实在,确实。4.将文中画横线的句子翻译成现代汉语。(5分)

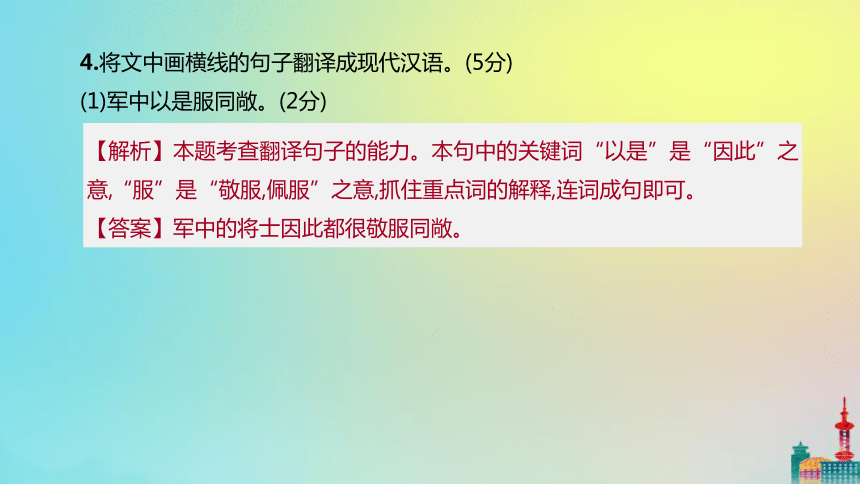

(1)军中以是服同敞。(2分)【解析】本题考查翻译句子的能力。本句中的关键词“以是”是“因此”之意,“服”是“敬服,佩服”之意,抓住重点词的解释,连词成句即可。

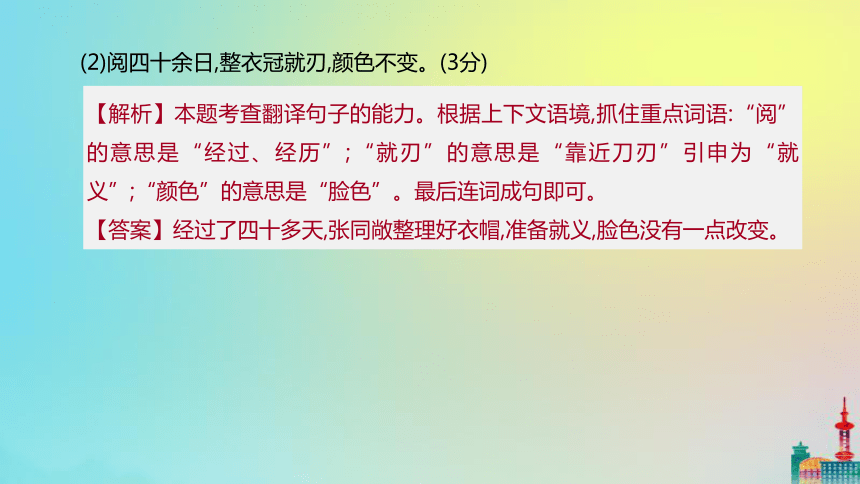

【答案】军中的将士因此都很敬服同敞。(2)阅四十余日,整衣冠就刃,颜色不变。(3分)【解析】本题考查翻译句子的能力。根据上下文语境,抓住重点词语:“阅”的意思是“经过、经历”;“就刃”的意思是“靠近刀刃”引申为“就义”;“颜色”的意思是“脸色”。最后连词成句即可。

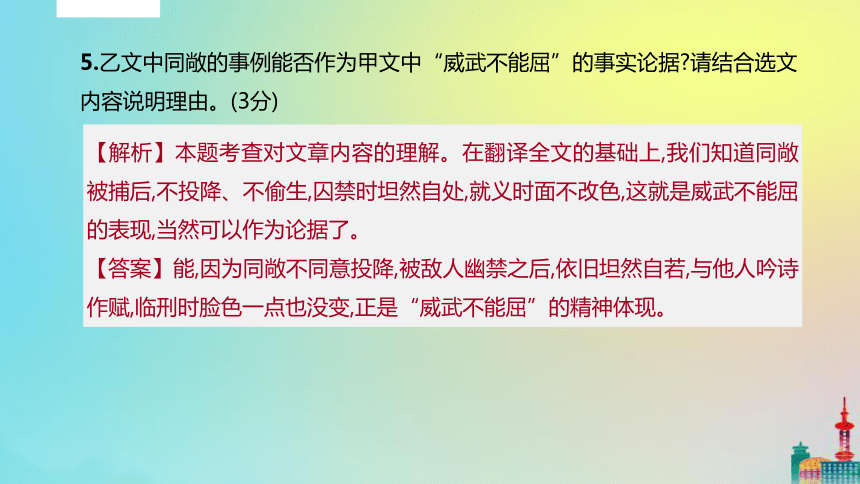

【答案】经过了四十多天,张同敞整理好衣帽,准备就义,脸色没有一点改变。5.乙文中同敞的事例能否作为甲文中“威武不能屈”的事实论据?请结合选文内容说明理由。(3分)【解析】本题考查对文章内容的理解。在翻译全文的基础上,我们知道同敞被捕后,不投降、不偷生,囚禁时坦然自处,就义时面不改色,这就是威武不能屈的表现,当然可以作为论据了。

【答案】能,因为同敞不同意投降,被敌人幽禁之后,依旧坦然自若,与他人吟诗作赋,临刑时脸色一点也没变,正是“威武不能屈”的精神体现。[乙参考译文]

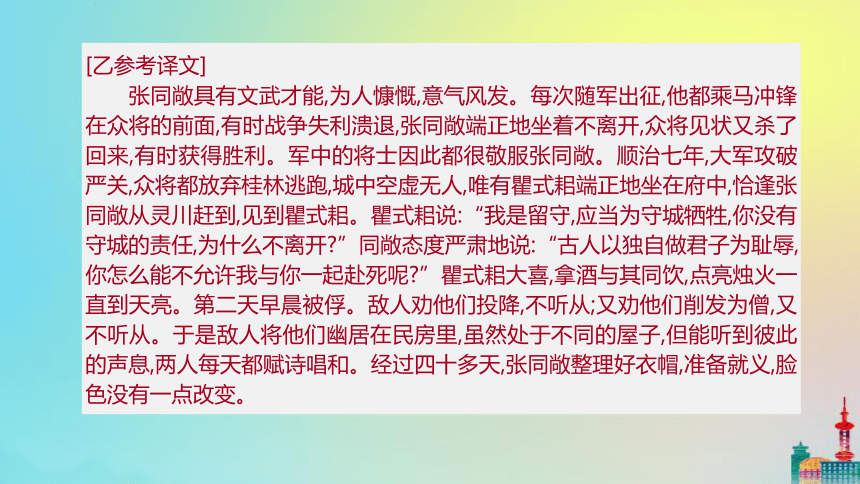

张同敞具有文武才能,为人慷慨,意气风发。每次随军出征,他都乘马冲锋在众将的前面,有时战争失利溃退,张同敞端正地坐着不离开,众将见状又杀了回来,有时获得胜利。军中的将士因此都很敬服张同敞。顺治七年,大军攻破严关,众将都放弃桂林逃跑,城中空虚无人,唯有瞿式耜端正地坐在府中,恰逢张同敞从灵川赶到,见到瞿式耜。瞿式耜说:“我是留守,应当为守城牺牲,你没有守城的责任,为什么不离开?”同敞态度严肃地说:“古人以独自做君子为耻辱,你怎么能不允许我与你一起赴死呢?”瞿式耜大喜,拿酒与其同饮,点亮烛火一直到天亮。第二天早晨被俘。敌人劝他们投降,不听从;又劝他们削发为僧,又不听从。于是敌人将他们幽居在民房里,虽然处于不同的屋子,但能听到彼此的声息,两人每天都赋诗唱和。经过四十多天,张同敞整理好衣帽,准备就义,脸色没有一点改变。考点一 理解实词的含义

【答题思路】

首先,对教材中通假、一词多义、古今异义、词类活用等语法现象熟稔于心,积累词汇。

其次,针对课外文言文,可以采用以下方法来应对:1.课内迁移法;2.组词法;3.语境推测法。

1.课内迁移法

课外文言文阅读其实是对课内文言文知识的拓展延伸,大多数的字词为课内所学习掌握的内容。只要认真学好课内字词解释,课外文言文字词解释便不足为惧。如[2019·盐城]“或败奔”中的“或”,可联系《送东阳马生序》中“或夜昏怠,辄以水沃面”,可知“或”是“有时”的意思。“同敞危坐不去”中的“去”,可联系《小石潭记》中“乃记之而去”,可知“去”是“离开”的意思。

2.组词法

古代汉语简洁精炼,用词讲究,部分词语可以通过组词来解释。如《送东阳马生序》中“计日以还”的“计日”,可解释为“计算日子”。再如[2019·盐城]“适同敞自灵川至”中的“适”,可组词“适逢”,可知“适”,有“适逢、恰巧”的意思。 需要注意的是,不是所有的词语都可以用组词法,组词之后最好是将词语的含义代入原文中,看句子翻译是否通顺,以此来检测词语的解释是否正确。

3.语境推测法

当课内迁移法和组词法都不能很好地解释词语含义的时候,可以用语境推测法。如《出师表》中“三顾臣于草庐之中”的“顾”有“看”“回头看”的意思,这句表达的是刘备求贤若渴的心情,对诸葛亮的尊重,只用一个“看”表达不出这种情感,所以应该翻译成“看望、拜访”,表达对诸葛亮的尊重。

【注意】

应对课内文言文的实词解释做到熟练掌握才能自如地运用课内迁移法,实在没有印象可以结合组词法和语境推测法临场发挥。考点二 把握虚词的意义和用法

【答题思路】

1.句意分析

根据句子的大意推断虚词在文中的意义和用法。

2.交换理解

如果给出两个句子,让判断句中某个虚词的用法是否相同,可以将其中能确定的一句中的虚词意义和用法代入另一句来理解,看句子是否讲得通。如果讲得通,那意义和用法就是一样的。3.词性界定

有些文言词语兼有实词和虚词的双重性质,有些文言虚词也往往兼有多种词性,根据上下文的语境,只要能推断出其词性不一样,那么其用法肯定也不同。

4.代入检验

将某个虚词的基本意义和用法分别代入句子去理解,挑选其中讲得通的一项。中考的虚词题大多采用课内外相结合的方式,课内的例句多是一些较典型的用法,应熟知的,再以此推断另一个的用法。

【注意】

课内虚词的学习是关键,课内虚词掌握的扎实,那么通过以上几种方法虚词的考查也就能迎刃而解了。考点三 文言断句

【答题思路】

解答此类题,需要先通读全文,了解大意,理清人、事、物、景之间的关系,在此基础上可根据下面的技巧准确断句。此类题目一般以主观题出现,要求考生在一组句群中来划分句子间的停顿。

1.借助“问”“曰”“云”“谓”“言”等表示“说”和“对话”的词语,这些词语后往往需要断开。

[例句]客问元方/尊君在不/答曰/待君久不至/已去

[解析]“问”和“答曰”是明显表示“问答”的词语标志。2.借助名词断句。名词作主语要在其前断开,作宾语要在其后断开。

[例句]余朝京师/生以乡人子谒余/撰长书以为贽

[解析]此句中,名词“生”作主语,在其前断开;“京师”、第二个“余”作宾语,在其后断开。

3.借助虚词断句。文言虚词的主要作用是表示语法关系和语气,文言虚词往往是辨明句读的主要标志。

(1)句首语气词“其”“盖”“唯”“夫”“且夫”“若夫”“盍”等前面可断句。还有常用于句首的相对独立的叹词,如“嗟夫”“呜呼”等,前后均可断开。

(2)句末语气词“也”“矣”“耶”“哉”“耳”“焉”等后面可断开。 (3)常用在句首的时间词,如“顷之”“未几”“已而”“俄而”等,也可以帮助断句。

(4)一些虚词作为指示代词时,如“之”“焉”等,也可帮助断句。

[例句][2019·连云港]此 人 可 就 见 不 可 屈 致 也 将 军 宜 枉 驾 顾 之

[解析]解答本题,需要关注虚词“也”,“也”一般构成判断句或用在句末。除此外,本句还需要关注“可……不可……”句式以及名词“将军”。

4.借助特殊句式、固定结构、骈句特点断句。

(1)特殊句式。

如:“如……何”(如太行、王屋何?)

“何……之有”(宋何罪之有?)

“唯……是……”(唯余马首是瞻) (2)固定结构。

如:“有所”“无所”“孰若”“至于”“足以”“得无”“无乃”“何以”“然则”等。

(3)骈句特点。如:对偶句、排比句等。【小贴士】考点四 翻译句子

【答题思路】

1.掌握翻译句子的原则

(1)信——准确,直译为主,意译为辅。

(2)达——通畅,语意流畅,没有语病。

(3)雅——有文采,符合现代汉语习惯,文笔优美。

2.明确选句的特点

(1)有古今异义、通假、词类活用等特殊语法现象的句子。

(2)判断句、被动句、省略句、倒装句等比较特殊的文言句式的句子。

(3)有深层含义,对情节发展、文章中心或人物形象(情感)有揭示作用的句子。3.翻译句子的六个方法及示例

其六个关键词是:保留、对应、更换、补充、调序、删除。见下面的技法示例。(续表)(续表)(续表)(续表)(续表)简要口诀:名词要留,无义要删,省略须补,倒装要调,更多时候,用换来整。直译为主,意译为辅。第2讲 理解内容 分析形象[2019·聊城]阅读下面的文言语段,完成题目。

许衡尝暑中过河阳,渴甚,道有梨,众争取啖之,衡独危坐树下自若。或问之,曰:“非其有而取之,不可也。”人曰:“世乱,此无主。”曰:“梨无主,吾心独无主乎?”人所遗,一毫弗义弗受也。庭有果,熟烂堕地。童子过之,亦不睨视而去,其家人化之如此。后,衡病重而卒。四方学士皆聚哭,有数千里来聚哭墓下者。谥文正。

1.解释加点的词语。(2分)

(1)或问之 (2)亦不睨视而去 ?【解析】本题考查文言词语释义。解答时,要注意词语在特定语言环境中的意思以及词语古今意义的联系和变化。还要能课外联系课内。“或”常见义项有两个,即“有时”“有的人”,这里结合上下文可知为“有的人”之意。“睨”字可以联系到《卖油翁》中“睨之久而不去”,结合语句,可判断为“斜着眼看”的意思。

【答案】(1)有的人 (2)斜着眼看2.翻译句子。(2分)

人所遗,一毫弗义弗受也。【解析】本题考查文言语句的翻译。首先,判断句子是否属于特殊句式,此句中“……也”是判断句的标志,此句为判断句。其次,抓住句中关键字词的理解,如“遗”指“赠送”,“义”指“合乎道义”。最后,逐字逐词翻译,语言要连贯。

【答案】人们赠送的(东西),(即使)有一点儿不合乎道义也不接受。说明:本题2分。3.许衡是一个怎样的人?(2分)【解析】本题考查把握人物形象特点。把握住文言文的人物精神品质,概括人物性格特点:要从分析事件入手,因为事件可以反映人物的品格;还可以分析各种描写,因为通过描写可以表现人物的性格特征;或者抓住文中对人物直接评价性的语句。选文讲述许衡不食无主梨的故事,告诉我们虽然梨可以无主,但是我们的心是不可以无主的,诚实就是金子,做人要有自己的原则,有自己的道德标准,要抵挡得住诱惑。

【答案】品行方正,做事有原则,能抵得住诱惑。[参考译文]

许衡曾经在酷暑的时候路过河阳,当时非常口渴。道路旁有一棵梨树,人们都争着摘梨吃,只有许衡一个人在树下正襟而坐,安然如常毫不动心。有人问他(为什么不摘梨吃),他说:“不是自己的东西却去拿,是不可以的。”那人说:“现在世道这么乱,这梨树没有主人了。”许衡回答说:“梨没有主人,难道我的心也没有主人吗?”有一点儿不合乎道义也不接受。庭院里有果树,当果子成熟掉落在地上时,小孩经过它,也不斜着眼看就离去。那是他家人的教化而所以像这样。许衡去世后,四方有学之士都来聚集(灵前)痛哭,也有远从数千里外赶来痛哭在墓下的人。谥号为“文正”。考点五 内容理解与概括

1.……为什么要/……的原因是什么?

2.……表达的观点是什么?

3.简要概括……

【答题思路】

1.理解类

(1)整体把握文意。①记叙类文章要明确“何时何地何人做了何事,结果如何”;②写景类文章要明白写的是什么景色,有什么特点。(2)搜索相关信息。看题干的提问是针对选文的什么内容,在选文中寻找问题的相关信息。

(3)结合语境,联系上下文。将问题放在全文的范围之内,明确题干的问题是否与文章主旨有关。如果有关系,就要注意联系主旨来答题。

(4)合理组织语言。①引用原文句子回答;②摘录原文关键的词语回答;③用自己的话组织文字回答。

2.归纳概括类

(1)审题干,明确概括范围。一定要看清题干,明确是在全文范围概括,还是在指定段落的范围内概括。(2)归纳段意、层意,明确文段所述事件。在全文范围内概括段意,看各段讲述了哪件事、涉及了哪个方面;在段落范围内概括层意,看讲述了哪件事、涉及了哪个方面。

(3)注意时间词、地点词。表示时间、地点的词语往往是两个事件的转换标志,不同时间、地点,所涉及的主人公的所作所为是不同的。

(4)“求同存异”,逐条列出。将文段讲述的各个事件、各个方面进行整理,讲述同一事件或方面合并为一,然后逐条列出各个事件、方面。考点六 分析人物形象

【常见题型】

1.选文表现了××怎样的品质?

2.××的哪些方面让人感动(钦佩)?请根据选文第×段用自己的话简要概括。

3.简要分析××是一个什么样的人。

4.选文表现了××的哪些特点?

5.本文中××还有什么突出之处受人推崇?请简要分析。【答题思路】

1.了解设题特点

围绕一个人物叙述的文言文通常会要求考生概括人物在某一方面的优点。这样的优点大体包括:①对现实的态度,如豁达、消沉;②意志特征,如勇敢、果断;③情绪的感性特征,如热情、开朗;④情绪的理智特征,如思维敏捷、逻辑性强。

2.关注人物的思想和言谈举止

人物的语言、心理、行动均能表现人物的情感变化,故分析人物情感应紧扣该人物的语言描写、心理描写、动作描写来进行。

3.关注评价性的句子

我们还可以从他人评价性的句子,尤其是作者的评论来分析人物。4.通过剖析事件分析人物

人物的所作所为能够反映其性格特点、精神面貌。

5.积累分析人物的术语(续表)第3讲 分析写法 把握情感一、[2019·泰州]阅读下面的文言语段,完成题目。

任元受①事②母尽孝,母老多疾病,未尝离左右。元受自言:“老母有疾,其得疾之由,或以饮食,或以燥湿,或以语话稍多,或以忧喜稍过。尽言皆朝暮候之,无毫发不尽,五脏六腑中事皆洞见曲折,不待切脉而后知,故用药必效,虽名医不迨③也。”张魏公作都督,欲辟④之入幕,元受力辞⑤曰:“尽言方养亲,使得一神丹可以长年,必持以遗老母,不以献公。况能舍母而与公军事耶?”魏公太息而许之。

(节选自宋·陆游《老学庵笔记》) [注]①任元受:名尽言。②事:侍奉。③迨(dài):及。④辟:征召。⑤辞:推辞。

1.根据要求,完成下列两小题。(6分)

(1)解释下列句中加点词的意思。(4分)

①未尝离左右 ?

②或以语话稍多 ?

③尽言方养亲 ?

④必持以遗老母 ?【解析】本题考查对文言实词含义的理解。如“未尝离左右”意思是,任元受从未离开过母亲身边。所以“左右”可解释为“身边”。再如,“或以语话稍多”,意思是,(生病的由来)要么是讲话太多了。因此“稍”可解释为“很,太”等。

【答案】①身边 ②很,太 ③正在 ④献给(2)下列各句与例句中“以”的意思相同的一项是 ( )(2分)

例句:其得疾之由,或以饮食

A.又留蚊于素帐中,徐喷以烟(《幼时记趣》)

B.虽多忌克,而能以天下事为己任(《赵普》)

C.策之不以其道,食之不能尽其材(《马说》)

D.不以物喜,不以己悲(《岳阳楼记》)【答案】D

【解析】本题考查理解常见文言虚词在文中的意义和用法。D项,“以”字的意思与例句相同,都可解释为“因为”。A项,以:用。B项,以:把。C项,以:按照。2.用“/”标出下面句子的两处朗读停顿。(2分)

虽 名 医 不 迨 也【解析】本题考查句子朗读节奏的划分。“虽名医不迨也”这个句子的意思是,即使是名医也比不上我。据此,可知该句的朗读节奏应为:虽/名医/不迨也。

【答案】虽/名医/不迨也3.翻译下列句子。(4分)

(1)魏公太息而许之。(2分)

?

(2)亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也。(《出师表》)(2分)【解析】本题考查文言文句子的翻译能力。本题(1)中,应注意“太息”“许”的翻译;(2)中,应注意“所以”的翻译。

【答案】(1)魏公叹息着答应了他。

(2)亲近贤臣,疏远小人,这就是前汉兴隆的原因。4.《老学庵笔记》是宋人笔记中的佼佼者,选文对任元受这一形象的刻画很出色,请简要分析。(2分)【解析】本题考查对人物形象刻画的理解与把握。任元受“事母尽孝”这一形象的凸显,主要表现在他对母亲“疾之由”的具体阐释和专心“养亲”而拒绝张魏公的征召这两个方面。然后加以归结,即可得出答案。

【答案】任元受这一形象的出色刻画,得力于:①阐释母“疾之由”的语言描写;②“入幕”和“养亲”对比映衬描写。[参考译文]

任元受侍奉母亲孝顺到了极点,他的母亲年老多病,他从未离开过母亲身边。元受自言自语说:“我的老母生病了,她生病的由来,要么是饮食上的,要么是天气原因,要么是讲话太多了,要么是情绪波动太大了。我早晚都侍奉在边上,没有任何细微的地方是我考虑不到的,母亲的五脏六腑的各种问题我都能看明白其中的道理,不用等到切脉之后才知道,所以我用药都必定会生效,即使是名医也比不上我。”张魏公当都督的时候,想要征辟他到自己幕中。元受坚决推辞道:“我正在侍奉我的母亲,假如我得到了一粒可以使人长命百岁的神丹,我一定拿来献给我的老母,不会拿来献给您。哪里还能舍弃老母而来参与您的军政之事呢?”魏公叹息着答应了他。二、[2018·盐城]阅读下面文言文,完成题目。

[甲]至若春和景明,波澜不惊,上下天光,一碧万顷;沙鸥翔集,锦鳞游泳;岸芷汀兰,郁郁青青。而或长烟一空,皓月千里,浮光跃金,静影沉璧,渔歌互答,此乐何极!登斯楼也,则有心旷神怡,宠辱偕忘,把酒临风,其喜洋洋者矣。

嗟夫!予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉?不以物喜,不以己悲;居庙堂之高则忧其民;处江湖之远则忧其君…… (节选自《岳阳楼记》)

[乙]来焦山有四快事:观返照吸江亭,青山落日,烟水苍茫中,居然米家父子①笔意;晚望月孝然祠外,太虚一碧,长江万里,无复微云点缀;听晚梵声出松杪②,悠然有遗世之想;晓起观海门日出,始从远林微露红晕,倏忽跃起数千丈,映射江水,悉成明霞,演漾不定。 《瘗鹤铭》③在雷轰石下,惊涛骇浪,朝夕喷激。予来游以冬月,江水方落,乃得踏危石于潮汐汩没之中,披剔尽致④,实无不幸也。

(选自《渔洋山人文略》)

[注]①米家父子:米芾父子。②杪(miǎo):树梢。③《瘗(yì)鹤铭》:六朝摩崖石刻。④披剔尽致:仔细而详尽的地阅览、观赏。

1.解释文中加点词语。

(1)春和景明 景: ?

(2)心旷神怡 怡: ?

(3)悉成明霞 悉: ?

(4)得踏危石 得: ?【解析】本题考查对文言实词的理解能力。作答本题,重点在于文言实词的积累,同时也可以借助整个句子的意思来判断。①句意为:春风和煦,阳光明媚。景,日光。②句意为:心胸开阔,精神愉悦。怡,愉快。③句意为:都成为明亮的霞光。悉,都。④句意为:能够踏在高石上。得,能够。

【答案】(1)日光 (2)愉快 (3)全,都 (4)能够2.下列句子加点字意义和用法不相同的一组是 ( )

A.于潮汐汩没之中 有亭翼然临于泉上者(《醉翁亭记》)

B.而或长烟一空 一食或尽粟一石(《马说》)

C.不以物喜 可以一战(《曹刿论战》)

D.悠然有遗世之想 水陆草木之花(《爱莲说》)【答案】C

【解析】本题考查一词多义。A.在/在;B.有时/有时;C.因为/凭借;D.的/的。3.将下列句子翻译成现代汉语。

(1)浮光跃金,静影沉璧。

?

?

(2)始从远林微露红晕,倏忽跃起数千丈。

?

?【解析】本题考查翻译语句。解答时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,然后思考命题者可能确定的赋分点,首先要找出关键实词、虚词,查看有无特殊句式,运用“留”“删”“调”“换”“补”的方法,直译为主,意译为辅。并按现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当调整,达到词达句顺。

(1)重点词语:跃,跃动。影,月影。

(2)重点词语:始,开始。数,几。

【答案】(1)水面上浮动的月光闪着金色,静静的月影就像一块沉在水中的玉璧。

(2)开始从远处的林子里稍微露出红色的光芒,忽然间腾跃而起几千丈高。4.(1)根据乙文内容填空。

游焦山四件快事: ——晚望月孝然祠外—— ——晓起观海门日出?

(2)甲乙两文都描写了明丽壮阔之景,但作者的写作意图有所不同,请简述。【解析】 (1)本题考查筛选信息。根据乙文中的“观返照吸江亭”和“听晚梵声出松杪”可提炼作答。

(2)本题考查比较阅读的能力。细读文本,然后正确翻译,结合作者的写作背景具体分析即可。甲文写景是为了引出迁客骚人的览物之情。为下文表现自己的政治抱负做铺垫。乙文则纯为写景,字里行间洋溢着作者对自然风光的喜爱之情。

【答案】(1)观返照吸江亭 听晚梵声出松杪

(2)甲文描写了明丽壮阔之景,引出后面的登楼之情,为抒发自己的政治抱负做铺垫。乙文则表达了作者对自然美景的喜爱之情。[参考译文]

来到焦山游历有四件大快人心的事:观看吸江亭落日,青山落日在烟水苍茫之中,竟然有米家父子的书画风格和意趣;晚上在孝然祠外望月,天空一片碧绿,万里长江,没有一点白云点缀;从松树梢里传来诵经声,让人悠然有离世隐居的想法;早上起身到海门观看日出,开始从远处的树林稍微露出红色的光晕,突然跃起光芒数千,映射在江面上,都成了明亮霞光,荡漾不定。

《瘗鹤铭》撰写在雷轰石下,汹涌的波涛早晚冲激着。我是在冬月来游玩的,江水刚刚回落,于是才能踏上埋没在潮汐中的危石,仔细而详尽地阅览、观赏,实在有幸呀。考点七 分析写作手法

【常见题型】

1.本文开头从……说起,有什么好处?

2.文章是怎样写……的?

3.第×段运用了什么修辞方法(描写手法)?

4.选文是怎样表现……的?

【答题思路】

1.明确文言文的体裁

中考大多考传记、叙事、写景类文章,不同的体裁写作方法迥异。2.精读文本

整体理解文章内容,如传记类的写了谁,他做了哪些事情。

3.了解常见修辞方法的作用

有的中考题还会考查语言赏析类试题,这类题要注意辨析修辞方法。

4.根据文体辨析写作方法

(1)叙事类的重点掌握人物描写方法、对比、衬托、侧面描写。

(2)写景类的注意掌握借景抒情、情景交融、动静结合、衬托。

(3)议论类的重点掌握举例论证、比喻论证、对比论证等论证方法。

5.要认真组织语言,做到文从字顺考点八 把握作者情感

【常见题型】

1.本文……表达了作者怎样的思想感情?

2.文中画线句子蕴含了作者怎样的情感?

3.对……,作者为什么会……(激动、忧愤等)?

4.阅读第×段,说说作者为什么对……赞扬/否定。【答题思路】

1.从关键词判断。统观全文,筛选出直接体现作者情感态度的词语、句子。

2.从人物的言谈举止中判断。人物的语言、心理、行动均能表现人物的情感变化。

3.从关键句入手。叙事类文章中那些议论与抒情的句子,往往直接或间接地表达了作者的情感态度。第4讲 迁移拓展 对比探究[2019·郴州]文言文比较阅读(12分)

【甲】初,权谓吕蒙曰:“卿今当涂掌事,不可不学!”蒙辞以军中多务。权曰:“孤岂欲卿治经为博士邪!但当涉猎,见往事耳。卿言多务,孰若孤?孤常读书,自以为大有所益。”蒙乃始就学,及鲁肃过寻阳,与蒙论议:大惊曰:“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”蒙曰:“士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!”肃遂拜蒙母,结友而别。

(节选自《资治通鉴》)

?· 【乙】薛谭学讴于秦青,未穷青之技,自谓尽之,遂辞归,秦青弗止,饯行于郊衢,抚节悲欢声振林木响遏行云。薛谭乃谢求反,终身不敢言归。

(选自《列子·汤问》,有删节)

1.解释文中加点的字。(2分)

(1)及鲁肃过寻阳( )

(2)未穷青之技( )···【解析】此题考查文言文的词语解释。作答本题,重点在于文言实词的积累,同时也可以借助整个句子的意思来判断。第(1)题“及”是“到,等到”的意思,不要写成“及时”等。第(2)题可以根据平时的积累,结合上下文内容和句子的意思进行解答。从“自谓尽之”“薛谭乃谢求反,终身不敢言归”,可以推测“未穷青之技”意思是“还没有把秦青技艺学好”,因此“穷”是“未尽,没有学完”的意思。

【答案】(1)到,等到 (2)穷尽,即指没有学完2.文中画波浪线处断句正确的一项是 ( )(2分)

A.抚节悲/歌声振/林木响遏行云

B.抚节悲歌/声振/林木响遏行云

C.抚节悲/歌声振林木/响遏行云

D.抚节悲歌/声振林木/响遏行云【答案】D

【解析】此题考查把握朗读节奏的能力,也是考查对句子意思的理解情况。要求学生能够初步理解文意,感知内容的基础上,能对关键的文言句子读通顺,能理解。答题注意:不要把一个词或一个短语断开,要保持词和短语的完整性,根据语意停顿,把一句话分成几个意群,不要改变原句的意思。此句大意是:秦青打着节拍,高唱悲歌。歌声振动了林木,那音响止住了行云。根据此意即可划分节奏。3.翻译文中画横线的句子。(4分)

(1)但当涉猎,见往事耳。(2分)

?

?

(2)薛谭乃谢求反,终身不敢言归。(2分)【解析】此题考查文言文句子翻译。注意“但”的意思是“只”;“涉猎”是“粗略地阅读”,即浏览的意思,并非精读、深读。“耳”通“尔”,是“罢了”的意思。

【答案】(1)你只要粗略地阅读,了解历史罢了。

(2)于是薛谭向秦青道歉,要求回来继续学习。从此以后,他一辈子也不敢再说要回家。4.读了甲乙两文,你认为孙权和秦青在劝说艺术上有哪些高妙之处?吕蒙和薛谭的变化对你有什么启示?(4分)【解析】解答此题的关键是在理解课文内容的基础上,根据题目的要求和提示的信息梳理内容,找出相关的语句,概括即可。孙权“卿言多务,孰若孤?孤常读书,自以为大有所益”,秦青“饯行于郊衢”,都以自身实际行动教导对方,身教胜于言传,道理不言自明。值得学习的地方:从“蒙乃始就学”和“薛谭乃谢求反,终身不敢言归”等情节可以看出他们两人都能知错就改,都能刻苦学习,取得了惊人的进步。【答案】二人都是以自己的实际行动来达到劝人的目的。孙权是现身说法,直言劝说,提出要求,容易被人所接受;秦青则不说话,以自身的行动,即演奏的高超技巧让秦青折服,从而达到劝人的目的。

启示:我们要善于听取别人的意见;不要满足于眼前所学,只有不断努力学习,才能达到更高的目标。【乙参考译文】

薛谭向秦青学习唱歌,还没有学完秦青的技艺,就以为学尽了,于是就告辞回家。秦青没有劝阻他,在城外大道旁给他饯行,秦青打着节拍,高唱悲歌。歌声振动了林木,那音响止住了行云。薛谭于是向秦青道歉,要求回来继续学习。从此以后,他一辈子也不敢再说要回家。考点九 对比探究

【常见题型】

1.甲乙两文都谈到了……的问题,但侧重点不同,请分析。

2.两文所表达的情感有什么共同之处和不同之处?

3.甲文中的……能否用乙文中的……解释,为什么?

4.两文在写法上有什么共同之处?【答题思路】

1.初读文言语段,整体把握其主要内容

先浏览全文,明确文中的时间、地点、人物、事情的前因后果,分析其关系,以求更准确地理解。

2.落实题目要求和比较的内容

阅读相关文字,逐项进行“异中求同”,或“同中求异”。

3.联系全文,整体分析

按题目要求将比较阅读的结果用准确的语言表达出来。(续表)(续表)考点十 迁移拓展

【常见题型】

1.结合选文,谈谈你在……上获得了怎样的启示。

2.结合内容,谈谈在生活中该如何……

3.对于文中……,你的看法是什么?

【答题思路】

1.迁移拓展类试题

这类题往往联系课文进行迁移联想。

(1)熟悉课文是前提。这类题一般会针对课本要求背诵的篇目,要对课文内容较为熟悉,才能顺利答题。 (2)抓住相似点进行联想。根据题干的要求,找出课内外内容的相似点;或者根据课外选文的提示,在课文中寻找相似、相同、相反的内容。

2.开放探究类试题

这类题或要求结合自身或现实,谈启示或收获;或者针对指定话题,要求发表自己的见解。

(1)领会作品的思想和情感倾向。看文章是赞美或宣扬哪一种人生观、世界观、品质、精神。

(2)紧扣选文,观点正确。从作品本身出发,紧扣题目所问进行感悟;所持观点、看法不能偏颇过激,甚至错误。 (3)注意联系实际。要求联系实际生活的,要从真实感受出发,贴近生活,紧跟时代,有新意。

(4)要言之成理。有理有据,道理充分,观点经得起推敲,令人信服。

[甲]景春曰:“公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉?一怒而诸侯惧,安居而天下熄。”

孟子曰:“是焉得为大丈夫乎?子未学礼乎?丈夫之冠也,父命之;女子之嫁也,母命之,往送之门,戒之曰:‘往之女家,必敬必戒,无违夫子!’以顺为正者,妾妇之道也。居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。得志,与民由之;不得志,独行其道。富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。此之谓大丈夫。” [乙]同敞①有文武材,意气慷慨。每出师,辄跃马为诸将先。或败奔,同敞危坐不去。诸将复还战,或取胜。军中以是服同敞。顺治七年,大兵破严关,诸将尽弃桂林走。城中虚无人,独式耜②端坐府中。适同敞自灵川至,见式耜。式耜曰:“我为留守,当死此。子无城守责,盍去诸?”同敞正色曰:“昔人耻独为君子,公顾不许同敞共死乎?”式耜喜。取酒与饮,明烛达旦。侵晨被执。谕之降,不从。令为僧,亦不从。乃幽之民舍。虽异室声息相闻两人日赋诗倡和。阅四十余日,整衣冠就刃,颜色不变。

(选自《明史·张居正传》,有删改)

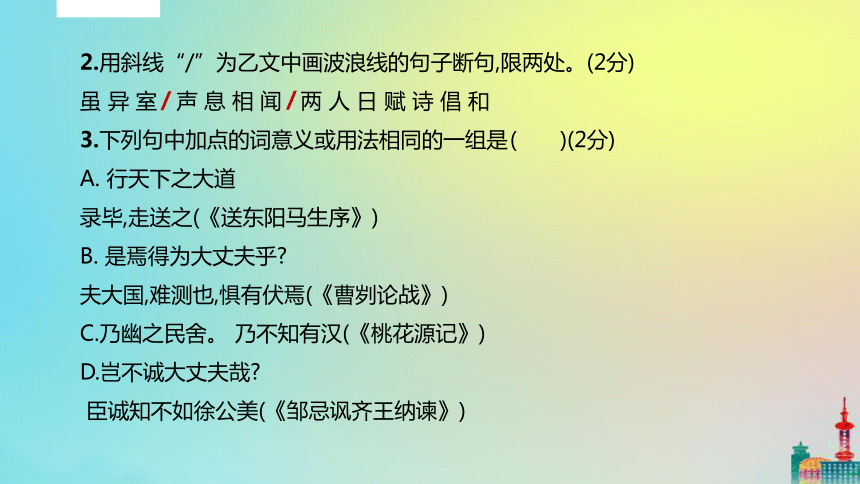

[注]①同敞:张居正的曾孙。②式耜(sì):即瞿式耜,和张同敞同为抗清名臣。1.解释文中加点的词。(4分)

(1)往之女家( )

(2)或败奔( )

(3)同敞危坐不去( )

(4)适同敞自灵川至( )····【解析】本题考查对文言实词的释义。解答时要注意词语在特定语言环境中的意思以及词语古今意义的联系和变化。第(1)题“往之女家”意思是“到了你的家”,“女”是通假字,同“汝”,你。此为课内学过的知识,比较简单;第(2)题“或败奔”的“或”是古今异义词,联系我们学过的《马说》中“或尽粟一石”中的“或”,可知其在这里表示“有时”;第(3)题“同敞危坐不去”中“去”联系《岳阳楼记》:“则有去国怀乡,忧谗畏讥”可知“去”在这里的意思是“离开”;第(4)题“适同敞自灵川至”中的“适”联系成语“适逢其会”可知“适”是“恰逢”的意思。

【答案】(1)同“汝”,你 (2)有时 (3)离开 (4)恰逢2.用斜线“/”为乙文中画波浪线的句子断句,限两处。(2分)

虽 异 室 声 息 相 闻 两 人 日 赋 诗 倡 和

3.下列句中加点的词意义或用法相同的一组是 ( )(2分)

A. 行天下之大道

录毕,走送之(《送东阳马生序》)

B. 是焉得为大丈夫乎?

夫大国,难测也,惧有伏焉(《曹刿论战》)

C.乃幽之民舍。 乃不知有汉(《桃花源记》)

D.岂不诚大丈夫哉?

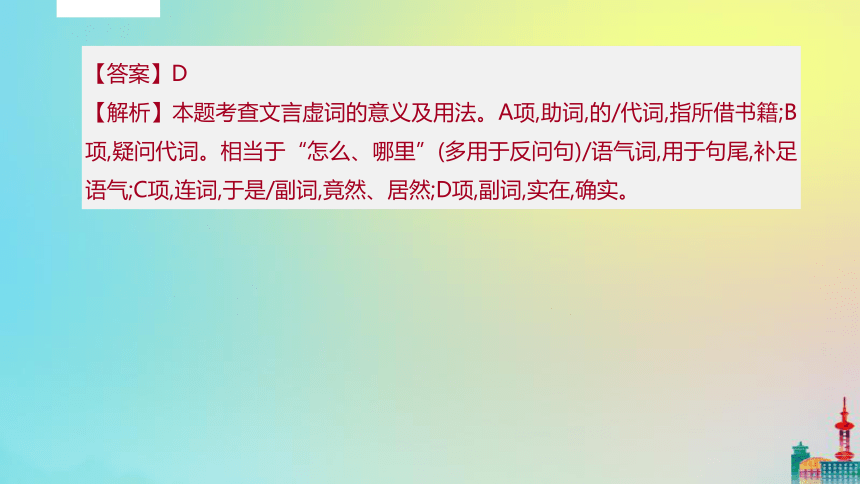

臣诚知不如徐公美(《邹忌讽齐王纳谏》)//【答案】D

【解析】本题考查文言虚词的意义及用法。A项,助词,的/代词,指所借书籍;B项,疑问代词。相当于“怎么、哪里”(多用于反问句)/语气词,用于句尾,补足语气;C项,连词,于是/副词,竟然、居然;D项,副词,实在,确实。4.将文中画横线的句子翻译成现代汉语。(5分)

(1)军中以是服同敞。(2分)【解析】本题考查翻译句子的能力。本句中的关键词“以是”是“因此”之意,“服”是“敬服,佩服”之意,抓住重点词的解释,连词成句即可。

【答案】军中的将士因此都很敬服同敞。(2)阅四十余日,整衣冠就刃,颜色不变。(3分)【解析】本题考查翻译句子的能力。根据上下文语境,抓住重点词语:“阅”的意思是“经过、经历”;“就刃”的意思是“靠近刀刃”引申为“就义”;“颜色”的意思是“脸色”。最后连词成句即可。

【答案】经过了四十多天,张同敞整理好衣帽,准备就义,脸色没有一点改变。5.乙文中同敞的事例能否作为甲文中“威武不能屈”的事实论据?请结合选文内容说明理由。(3分)【解析】本题考查对文章内容的理解。在翻译全文的基础上,我们知道同敞被捕后,不投降、不偷生,囚禁时坦然自处,就义时面不改色,这就是威武不能屈的表现,当然可以作为论据了。

【答案】能,因为同敞不同意投降,被敌人幽禁之后,依旧坦然自若,与他人吟诗作赋,临刑时脸色一点也没变,正是“威武不能屈”的精神体现。[乙参考译文]

张同敞具有文武才能,为人慷慨,意气风发。每次随军出征,他都乘马冲锋在众将的前面,有时战争失利溃退,张同敞端正地坐着不离开,众将见状又杀了回来,有时获得胜利。军中的将士因此都很敬服张同敞。顺治七年,大军攻破严关,众将都放弃桂林逃跑,城中空虚无人,唯有瞿式耜端正地坐在府中,恰逢张同敞从灵川赶到,见到瞿式耜。瞿式耜说:“我是留守,应当为守城牺牲,你没有守城的责任,为什么不离开?”同敞态度严肃地说:“古人以独自做君子为耻辱,你怎么能不允许我与你一起赴死呢?”瞿式耜大喜,拿酒与其同饮,点亮烛火一直到天亮。第二天早晨被俘。敌人劝他们投降,不听从;又劝他们削发为僧,又不听从。于是敌人将他们幽居在民房里,虽然处于不同的屋子,但能听到彼此的声息,两人每天都赋诗唱和。经过四十多天,张同敞整理好衣帽,准备就义,脸色没有一点改变。考点一 理解实词的含义

【答题思路】

首先,对教材中通假、一词多义、古今异义、词类活用等语法现象熟稔于心,积累词汇。

其次,针对课外文言文,可以采用以下方法来应对:1.课内迁移法;2.组词法;3.语境推测法。

1.课内迁移法

课外文言文阅读其实是对课内文言文知识的拓展延伸,大多数的字词为课内所学习掌握的内容。只要认真学好课内字词解释,课外文言文字词解释便不足为惧。如[2019·盐城]“或败奔”中的“或”,可联系《送东阳马生序》中“或夜昏怠,辄以水沃面”,可知“或”是“有时”的意思。“同敞危坐不去”中的“去”,可联系《小石潭记》中“乃记之而去”,可知“去”是“离开”的意思。

2.组词法

古代汉语简洁精炼,用词讲究,部分词语可以通过组词来解释。如《送东阳马生序》中“计日以还”的“计日”,可解释为“计算日子”。再如[2019·盐城]“适同敞自灵川至”中的“适”,可组词“适逢”,可知“适”,有“适逢、恰巧”的意思。 需要注意的是,不是所有的词语都可以用组词法,组词之后最好是将词语的含义代入原文中,看句子翻译是否通顺,以此来检测词语的解释是否正确。

3.语境推测法

当课内迁移法和组词法都不能很好地解释词语含义的时候,可以用语境推测法。如《出师表》中“三顾臣于草庐之中”的“顾”有“看”“回头看”的意思,这句表达的是刘备求贤若渴的心情,对诸葛亮的尊重,只用一个“看”表达不出这种情感,所以应该翻译成“看望、拜访”,表达对诸葛亮的尊重。

【注意】

应对课内文言文的实词解释做到熟练掌握才能自如地运用课内迁移法,实在没有印象可以结合组词法和语境推测法临场发挥。考点二 把握虚词的意义和用法

【答题思路】

1.句意分析

根据句子的大意推断虚词在文中的意义和用法。

2.交换理解

如果给出两个句子,让判断句中某个虚词的用法是否相同,可以将其中能确定的一句中的虚词意义和用法代入另一句来理解,看句子是否讲得通。如果讲得通,那意义和用法就是一样的。3.词性界定

有些文言词语兼有实词和虚词的双重性质,有些文言虚词也往往兼有多种词性,根据上下文的语境,只要能推断出其词性不一样,那么其用法肯定也不同。

4.代入检验

将某个虚词的基本意义和用法分别代入句子去理解,挑选其中讲得通的一项。中考的虚词题大多采用课内外相结合的方式,课内的例句多是一些较典型的用法,应熟知的,再以此推断另一个的用法。

【注意】

课内虚词的学习是关键,课内虚词掌握的扎实,那么通过以上几种方法虚词的考查也就能迎刃而解了。考点三 文言断句

【答题思路】

解答此类题,需要先通读全文,了解大意,理清人、事、物、景之间的关系,在此基础上可根据下面的技巧准确断句。此类题目一般以主观题出现,要求考生在一组句群中来划分句子间的停顿。

1.借助“问”“曰”“云”“谓”“言”等表示“说”和“对话”的词语,这些词语后往往需要断开。

[例句]客问元方/尊君在不/答曰/待君久不至/已去

[解析]“问”和“答曰”是明显表示“问答”的词语标志。2.借助名词断句。名词作主语要在其前断开,作宾语要在其后断开。

[例句]余朝京师/生以乡人子谒余/撰长书以为贽

[解析]此句中,名词“生”作主语,在其前断开;“京师”、第二个“余”作宾语,在其后断开。

3.借助虚词断句。文言虚词的主要作用是表示语法关系和语气,文言虚词往往是辨明句读的主要标志。

(1)句首语气词“其”“盖”“唯”“夫”“且夫”“若夫”“盍”等前面可断句。还有常用于句首的相对独立的叹词,如“嗟夫”“呜呼”等,前后均可断开。

(2)句末语气词“也”“矣”“耶”“哉”“耳”“焉”等后面可断开。 (3)常用在句首的时间词,如“顷之”“未几”“已而”“俄而”等,也可以帮助断句。

(4)一些虚词作为指示代词时,如“之”“焉”等,也可帮助断句。

[例句][2019·连云港]此 人 可 就 见 不 可 屈 致 也 将 军 宜 枉 驾 顾 之

[解析]解答本题,需要关注虚词“也”,“也”一般构成判断句或用在句末。除此外,本句还需要关注“可……不可……”句式以及名词“将军”。

4.借助特殊句式、固定结构、骈句特点断句。

(1)特殊句式。

如:“如……何”(如太行、王屋何?)

“何……之有”(宋何罪之有?)

“唯……是……”(唯余马首是瞻) (2)固定结构。

如:“有所”“无所”“孰若”“至于”“足以”“得无”“无乃”“何以”“然则”等。

(3)骈句特点。如:对偶句、排比句等。【小贴士】考点四 翻译句子

【答题思路】

1.掌握翻译句子的原则

(1)信——准确,直译为主,意译为辅。

(2)达——通畅,语意流畅,没有语病。

(3)雅——有文采,符合现代汉语习惯,文笔优美。

2.明确选句的特点

(1)有古今异义、通假、词类活用等特殊语法现象的句子。

(2)判断句、被动句、省略句、倒装句等比较特殊的文言句式的句子。

(3)有深层含义,对情节发展、文章中心或人物形象(情感)有揭示作用的句子。3.翻译句子的六个方法及示例

其六个关键词是:保留、对应、更换、补充、调序、删除。见下面的技法示例。(续表)(续表)(续表)(续表)(续表)简要口诀:名词要留,无义要删,省略须补,倒装要调,更多时候,用换来整。直译为主,意译为辅。第2讲 理解内容 分析形象[2019·聊城]阅读下面的文言语段,完成题目。

许衡尝暑中过河阳,渴甚,道有梨,众争取啖之,衡独危坐树下自若。或问之,曰:“非其有而取之,不可也。”人曰:“世乱,此无主。”曰:“梨无主,吾心独无主乎?”人所遗,一毫弗义弗受也。庭有果,熟烂堕地。童子过之,亦不睨视而去,其家人化之如此。后,衡病重而卒。四方学士皆聚哭,有数千里来聚哭墓下者。谥文正。

1.解释加点的词语。(2分)

(1)或问之 (2)亦不睨视而去 ?【解析】本题考查文言词语释义。解答时,要注意词语在特定语言环境中的意思以及词语古今意义的联系和变化。还要能课外联系课内。“或”常见义项有两个,即“有时”“有的人”,这里结合上下文可知为“有的人”之意。“睨”字可以联系到《卖油翁》中“睨之久而不去”,结合语句,可判断为“斜着眼看”的意思。

【答案】(1)有的人 (2)斜着眼看2.翻译句子。(2分)

人所遗,一毫弗义弗受也。【解析】本题考查文言语句的翻译。首先,判断句子是否属于特殊句式,此句中“……也”是判断句的标志,此句为判断句。其次,抓住句中关键字词的理解,如“遗”指“赠送”,“义”指“合乎道义”。最后,逐字逐词翻译,语言要连贯。

【答案】人们赠送的(东西),(即使)有一点儿不合乎道义也不接受。说明:本题2分。3.许衡是一个怎样的人?(2分)【解析】本题考查把握人物形象特点。把握住文言文的人物精神品质,概括人物性格特点:要从分析事件入手,因为事件可以反映人物的品格;还可以分析各种描写,因为通过描写可以表现人物的性格特征;或者抓住文中对人物直接评价性的语句。选文讲述许衡不食无主梨的故事,告诉我们虽然梨可以无主,但是我们的心是不可以无主的,诚实就是金子,做人要有自己的原则,有自己的道德标准,要抵挡得住诱惑。

【答案】品行方正,做事有原则,能抵得住诱惑。[参考译文]

许衡曾经在酷暑的时候路过河阳,当时非常口渴。道路旁有一棵梨树,人们都争着摘梨吃,只有许衡一个人在树下正襟而坐,安然如常毫不动心。有人问他(为什么不摘梨吃),他说:“不是自己的东西却去拿,是不可以的。”那人说:“现在世道这么乱,这梨树没有主人了。”许衡回答说:“梨没有主人,难道我的心也没有主人吗?”有一点儿不合乎道义也不接受。庭院里有果树,当果子成熟掉落在地上时,小孩经过它,也不斜着眼看就离去。那是他家人的教化而所以像这样。许衡去世后,四方有学之士都来聚集(灵前)痛哭,也有远从数千里外赶来痛哭在墓下的人。谥号为“文正”。考点五 内容理解与概括

1.……为什么要/……的原因是什么?

2.……表达的观点是什么?

3.简要概括……

【答题思路】

1.理解类

(1)整体把握文意。①记叙类文章要明确“何时何地何人做了何事,结果如何”;②写景类文章要明白写的是什么景色,有什么特点。(2)搜索相关信息。看题干的提问是针对选文的什么内容,在选文中寻找问题的相关信息。

(3)结合语境,联系上下文。将问题放在全文的范围之内,明确题干的问题是否与文章主旨有关。如果有关系,就要注意联系主旨来答题。

(4)合理组织语言。①引用原文句子回答;②摘录原文关键的词语回答;③用自己的话组织文字回答。

2.归纳概括类

(1)审题干,明确概括范围。一定要看清题干,明确是在全文范围概括,还是在指定段落的范围内概括。(2)归纳段意、层意,明确文段所述事件。在全文范围内概括段意,看各段讲述了哪件事、涉及了哪个方面;在段落范围内概括层意,看讲述了哪件事、涉及了哪个方面。

(3)注意时间词、地点词。表示时间、地点的词语往往是两个事件的转换标志,不同时间、地点,所涉及的主人公的所作所为是不同的。

(4)“求同存异”,逐条列出。将文段讲述的各个事件、各个方面进行整理,讲述同一事件或方面合并为一,然后逐条列出各个事件、方面。考点六 分析人物形象

【常见题型】

1.选文表现了××怎样的品质?

2.××的哪些方面让人感动(钦佩)?请根据选文第×段用自己的话简要概括。

3.简要分析××是一个什么样的人。

4.选文表现了××的哪些特点?

5.本文中××还有什么突出之处受人推崇?请简要分析。【答题思路】

1.了解设题特点

围绕一个人物叙述的文言文通常会要求考生概括人物在某一方面的优点。这样的优点大体包括:①对现实的态度,如豁达、消沉;②意志特征,如勇敢、果断;③情绪的感性特征,如热情、开朗;④情绪的理智特征,如思维敏捷、逻辑性强。

2.关注人物的思想和言谈举止

人物的语言、心理、行动均能表现人物的情感变化,故分析人物情感应紧扣该人物的语言描写、心理描写、动作描写来进行。

3.关注评价性的句子

我们还可以从他人评价性的句子,尤其是作者的评论来分析人物。4.通过剖析事件分析人物

人物的所作所为能够反映其性格特点、精神面貌。

5.积累分析人物的术语(续表)第3讲 分析写法 把握情感一、[2019·泰州]阅读下面的文言语段,完成题目。

任元受①事②母尽孝,母老多疾病,未尝离左右。元受自言:“老母有疾,其得疾之由,或以饮食,或以燥湿,或以语话稍多,或以忧喜稍过。尽言皆朝暮候之,无毫发不尽,五脏六腑中事皆洞见曲折,不待切脉而后知,故用药必效,虽名医不迨③也。”张魏公作都督,欲辟④之入幕,元受力辞⑤曰:“尽言方养亲,使得一神丹可以长年,必持以遗老母,不以献公。况能舍母而与公军事耶?”魏公太息而许之。

(节选自宋·陆游《老学庵笔记》) [注]①任元受:名尽言。②事:侍奉。③迨(dài):及。④辟:征召。⑤辞:推辞。

1.根据要求,完成下列两小题。(6分)

(1)解释下列句中加点词的意思。(4分)

①未尝离左右 ?

②或以语话稍多 ?

③尽言方养亲 ?

④必持以遗老母 ?【解析】本题考查对文言实词含义的理解。如“未尝离左右”意思是,任元受从未离开过母亲身边。所以“左右”可解释为“身边”。再如,“或以语话稍多”,意思是,(生病的由来)要么是讲话太多了。因此“稍”可解释为“很,太”等。

【答案】①身边 ②很,太 ③正在 ④献给(2)下列各句与例句中“以”的意思相同的一项是 ( )(2分)

例句:其得疾之由,或以饮食

A.又留蚊于素帐中,徐喷以烟(《幼时记趣》)

B.虽多忌克,而能以天下事为己任(《赵普》)

C.策之不以其道,食之不能尽其材(《马说》)

D.不以物喜,不以己悲(《岳阳楼记》)【答案】D

【解析】本题考查理解常见文言虚词在文中的意义和用法。D项,“以”字的意思与例句相同,都可解释为“因为”。A项,以:用。B项,以:把。C项,以:按照。2.用“/”标出下面句子的两处朗读停顿。(2分)

虽 名 医 不 迨 也【解析】本题考查句子朗读节奏的划分。“虽名医不迨也”这个句子的意思是,即使是名医也比不上我。据此,可知该句的朗读节奏应为:虽/名医/不迨也。

【答案】虽/名医/不迨也3.翻译下列句子。(4分)

(1)魏公太息而许之。(2分)

?

(2)亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也。(《出师表》)(2分)【解析】本题考查文言文句子的翻译能力。本题(1)中,应注意“太息”“许”的翻译;(2)中,应注意“所以”的翻译。

【答案】(1)魏公叹息着答应了他。

(2)亲近贤臣,疏远小人,这就是前汉兴隆的原因。4.《老学庵笔记》是宋人笔记中的佼佼者,选文对任元受这一形象的刻画很出色,请简要分析。(2分)【解析】本题考查对人物形象刻画的理解与把握。任元受“事母尽孝”这一形象的凸显,主要表现在他对母亲“疾之由”的具体阐释和专心“养亲”而拒绝张魏公的征召这两个方面。然后加以归结,即可得出答案。

【答案】任元受这一形象的出色刻画,得力于:①阐释母“疾之由”的语言描写;②“入幕”和“养亲”对比映衬描写。[参考译文]

任元受侍奉母亲孝顺到了极点,他的母亲年老多病,他从未离开过母亲身边。元受自言自语说:“我的老母生病了,她生病的由来,要么是饮食上的,要么是天气原因,要么是讲话太多了,要么是情绪波动太大了。我早晚都侍奉在边上,没有任何细微的地方是我考虑不到的,母亲的五脏六腑的各种问题我都能看明白其中的道理,不用等到切脉之后才知道,所以我用药都必定会生效,即使是名医也比不上我。”张魏公当都督的时候,想要征辟他到自己幕中。元受坚决推辞道:“我正在侍奉我的母亲,假如我得到了一粒可以使人长命百岁的神丹,我一定拿来献给我的老母,不会拿来献给您。哪里还能舍弃老母而来参与您的军政之事呢?”魏公叹息着答应了他。二、[2018·盐城]阅读下面文言文,完成题目。

[甲]至若春和景明,波澜不惊,上下天光,一碧万顷;沙鸥翔集,锦鳞游泳;岸芷汀兰,郁郁青青。而或长烟一空,皓月千里,浮光跃金,静影沉璧,渔歌互答,此乐何极!登斯楼也,则有心旷神怡,宠辱偕忘,把酒临风,其喜洋洋者矣。

嗟夫!予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉?不以物喜,不以己悲;居庙堂之高则忧其民;处江湖之远则忧其君…… (节选自《岳阳楼记》)

[乙]来焦山有四快事:观返照吸江亭,青山落日,烟水苍茫中,居然米家父子①笔意;晚望月孝然祠外,太虚一碧,长江万里,无复微云点缀;听晚梵声出松杪②,悠然有遗世之想;晓起观海门日出,始从远林微露红晕,倏忽跃起数千丈,映射江水,悉成明霞,演漾不定。 《瘗鹤铭》③在雷轰石下,惊涛骇浪,朝夕喷激。予来游以冬月,江水方落,乃得踏危石于潮汐汩没之中,披剔尽致④,实无不幸也。

(选自《渔洋山人文略》)

[注]①米家父子:米芾父子。②杪(miǎo):树梢。③《瘗(yì)鹤铭》:六朝摩崖石刻。④披剔尽致:仔细而详尽的地阅览、观赏。

1.解释文中加点词语。

(1)春和景明 景: ?

(2)心旷神怡 怡: ?

(3)悉成明霞 悉: ?

(4)得踏危石 得: ?【解析】本题考查对文言实词的理解能力。作答本题,重点在于文言实词的积累,同时也可以借助整个句子的意思来判断。①句意为:春风和煦,阳光明媚。景,日光。②句意为:心胸开阔,精神愉悦。怡,愉快。③句意为:都成为明亮的霞光。悉,都。④句意为:能够踏在高石上。得,能够。

【答案】(1)日光 (2)愉快 (3)全,都 (4)能够2.下列句子加点字意义和用法不相同的一组是 ( )

A.于潮汐汩没之中 有亭翼然临于泉上者(《醉翁亭记》)

B.而或长烟一空 一食或尽粟一石(《马说》)

C.不以物喜 可以一战(《曹刿论战》)

D.悠然有遗世之想 水陆草木之花(《爱莲说》)【答案】C

【解析】本题考查一词多义。A.在/在;B.有时/有时;C.因为/凭借;D.的/的。3.将下列句子翻译成现代汉语。

(1)浮光跃金,静影沉璧。

?

?

(2)始从远林微露红晕,倏忽跃起数千丈。

?

?【解析】本题考查翻译语句。解答时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,然后思考命题者可能确定的赋分点,首先要找出关键实词、虚词,查看有无特殊句式,运用“留”“删”“调”“换”“补”的方法,直译为主,意译为辅。并按现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当调整,达到词达句顺。

(1)重点词语:跃,跃动。影,月影。

(2)重点词语:始,开始。数,几。

【答案】(1)水面上浮动的月光闪着金色,静静的月影就像一块沉在水中的玉璧。

(2)开始从远处的林子里稍微露出红色的光芒,忽然间腾跃而起几千丈高。4.(1)根据乙文内容填空。

游焦山四件快事: ——晚望月孝然祠外—— ——晓起观海门日出?

(2)甲乙两文都描写了明丽壮阔之景,但作者的写作意图有所不同,请简述。【解析】 (1)本题考查筛选信息。根据乙文中的“观返照吸江亭”和“听晚梵声出松杪”可提炼作答。

(2)本题考查比较阅读的能力。细读文本,然后正确翻译,结合作者的写作背景具体分析即可。甲文写景是为了引出迁客骚人的览物之情。为下文表现自己的政治抱负做铺垫。乙文则纯为写景,字里行间洋溢着作者对自然风光的喜爱之情。

【答案】(1)观返照吸江亭 听晚梵声出松杪

(2)甲文描写了明丽壮阔之景,引出后面的登楼之情,为抒发自己的政治抱负做铺垫。乙文则表达了作者对自然美景的喜爱之情。[参考译文]

来到焦山游历有四件大快人心的事:观看吸江亭落日,青山落日在烟水苍茫之中,竟然有米家父子的书画风格和意趣;晚上在孝然祠外望月,天空一片碧绿,万里长江,没有一点白云点缀;从松树梢里传来诵经声,让人悠然有离世隐居的想法;早上起身到海门观看日出,开始从远处的树林稍微露出红色的光晕,突然跃起光芒数千,映射在江面上,都成了明亮霞光,荡漾不定。

《瘗鹤铭》撰写在雷轰石下,汹涌的波涛早晚冲激着。我是在冬月来游玩的,江水刚刚回落,于是才能踏上埋没在潮汐中的危石,仔细而详尽地阅览、观赏,实在有幸呀。考点七 分析写作手法

【常见题型】

1.本文开头从……说起,有什么好处?

2.文章是怎样写……的?

3.第×段运用了什么修辞方法(描写手法)?

4.选文是怎样表现……的?

【答题思路】

1.明确文言文的体裁

中考大多考传记、叙事、写景类文章,不同的体裁写作方法迥异。2.精读文本

整体理解文章内容,如传记类的写了谁,他做了哪些事情。

3.了解常见修辞方法的作用

有的中考题还会考查语言赏析类试题,这类题要注意辨析修辞方法。

4.根据文体辨析写作方法

(1)叙事类的重点掌握人物描写方法、对比、衬托、侧面描写。

(2)写景类的注意掌握借景抒情、情景交融、动静结合、衬托。

(3)议论类的重点掌握举例论证、比喻论证、对比论证等论证方法。

5.要认真组织语言,做到文从字顺考点八 把握作者情感

【常见题型】

1.本文……表达了作者怎样的思想感情?

2.文中画线句子蕴含了作者怎样的情感?

3.对……,作者为什么会……(激动、忧愤等)?

4.阅读第×段,说说作者为什么对……赞扬/否定。【答题思路】

1.从关键词判断。统观全文,筛选出直接体现作者情感态度的词语、句子。

2.从人物的言谈举止中判断。人物的语言、心理、行动均能表现人物的情感变化。

3.从关键句入手。叙事类文章中那些议论与抒情的句子,往往直接或间接地表达了作者的情感态度。第4讲 迁移拓展 对比探究[2019·郴州]文言文比较阅读(12分)

【甲】初,权谓吕蒙曰:“卿今当涂掌事,不可不学!”蒙辞以军中多务。权曰:“孤岂欲卿治经为博士邪!但当涉猎,见往事耳。卿言多务,孰若孤?孤常读书,自以为大有所益。”蒙乃始就学,及鲁肃过寻阳,与蒙论议:大惊曰:“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”蒙曰:“士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!”肃遂拜蒙母,结友而别。

(节选自《资治通鉴》)

?· 【乙】薛谭学讴于秦青,未穷青之技,自谓尽之,遂辞归,秦青弗止,饯行于郊衢,抚节悲欢声振林木响遏行云。薛谭乃谢求反,终身不敢言归。

(选自《列子·汤问》,有删节)

1.解释文中加点的字。(2分)

(1)及鲁肃过寻阳( )

(2)未穷青之技( )···【解析】此题考查文言文的词语解释。作答本题,重点在于文言实词的积累,同时也可以借助整个句子的意思来判断。第(1)题“及”是“到,等到”的意思,不要写成“及时”等。第(2)题可以根据平时的积累,结合上下文内容和句子的意思进行解答。从“自谓尽之”“薛谭乃谢求反,终身不敢言归”,可以推测“未穷青之技”意思是“还没有把秦青技艺学好”,因此“穷”是“未尽,没有学完”的意思。

【答案】(1)到,等到 (2)穷尽,即指没有学完2.文中画波浪线处断句正确的一项是 ( )(2分)

A.抚节悲/歌声振/林木响遏行云

B.抚节悲歌/声振/林木响遏行云

C.抚节悲/歌声振林木/响遏行云

D.抚节悲歌/声振林木/响遏行云【答案】D

【解析】此题考查把握朗读节奏的能力,也是考查对句子意思的理解情况。要求学生能够初步理解文意,感知内容的基础上,能对关键的文言句子读通顺,能理解。答题注意:不要把一个词或一个短语断开,要保持词和短语的完整性,根据语意停顿,把一句话分成几个意群,不要改变原句的意思。此句大意是:秦青打着节拍,高唱悲歌。歌声振动了林木,那音响止住了行云。根据此意即可划分节奏。3.翻译文中画横线的句子。(4分)

(1)但当涉猎,见往事耳。(2分)

?

?

(2)薛谭乃谢求反,终身不敢言归。(2分)【解析】此题考查文言文句子翻译。注意“但”的意思是“只”;“涉猎”是“粗略地阅读”,即浏览的意思,并非精读、深读。“耳”通“尔”,是“罢了”的意思。

【答案】(1)你只要粗略地阅读,了解历史罢了。

(2)于是薛谭向秦青道歉,要求回来继续学习。从此以后,他一辈子也不敢再说要回家。4.读了甲乙两文,你认为孙权和秦青在劝说艺术上有哪些高妙之处?吕蒙和薛谭的变化对你有什么启示?(4分)【解析】解答此题的关键是在理解课文内容的基础上,根据题目的要求和提示的信息梳理内容,找出相关的语句,概括即可。孙权“卿言多务,孰若孤?孤常读书,自以为大有所益”,秦青“饯行于郊衢”,都以自身实际行动教导对方,身教胜于言传,道理不言自明。值得学习的地方:从“蒙乃始就学”和“薛谭乃谢求反,终身不敢言归”等情节可以看出他们两人都能知错就改,都能刻苦学习,取得了惊人的进步。【答案】二人都是以自己的实际行动来达到劝人的目的。孙权是现身说法,直言劝说,提出要求,容易被人所接受;秦青则不说话,以自身的行动,即演奏的高超技巧让秦青折服,从而达到劝人的目的。

启示:我们要善于听取别人的意见;不要满足于眼前所学,只有不断努力学习,才能达到更高的目标。【乙参考译文】

薛谭向秦青学习唱歌,还没有学完秦青的技艺,就以为学尽了,于是就告辞回家。秦青没有劝阻他,在城外大道旁给他饯行,秦青打着节拍,高唱悲歌。歌声振动了林木,那音响止住了行云。薛谭于是向秦青道歉,要求回来继续学习。从此以后,他一辈子也不敢再说要回家。考点九 对比探究

【常见题型】

1.甲乙两文都谈到了……的问题,但侧重点不同,请分析。

2.两文所表达的情感有什么共同之处和不同之处?

3.甲文中的……能否用乙文中的……解释,为什么?

4.两文在写法上有什么共同之处?【答题思路】

1.初读文言语段,整体把握其主要内容

先浏览全文,明确文中的时间、地点、人物、事情的前因后果,分析其关系,以求更准确地理解。

2.落实题目要求和比较的内容

阅读相关文字,逐项进行“异中求同”,或“同中求异”。

3.联系全文,整体分析

按题目要求将比较阅读的结果用准确的语言表达出来。(续表)(续表)考点十 迁移拓展

【常见题型】

1.结合选文,谈谈你在……上获得了怎样的启示。

2.结合内容,谈谈在生活中该如何……

3.对于文中……,你的看法是什么?

【答题思路】

1.迁移拓展类试题

这类题往往联系课文进行迁移联想。

(1)熟悉课文是前提。这类题一般会针对课本要求背诵的篇目,要对课文内容较为熟悉,才能顺利答题。 (2)抓住相似点进行联想。根据题干的要求,找出课内外内容的相似点;或者根据课外选文的提示,在课文中寻找相似、相同、相反的内容。

2.开放探究类试题

这类题或要求结合自身或现实,谈启示或收获;或者针对指定话题,要求发表自己的见解。

(1)领会作品的思想和情感倾向。看文章是赞美或宣扬哪一种人生观、世界观、品质、精神。

(2)紧扣选文,观点正确。从作品本身出发,紧扣题目所问进行感悟;所持观点、看法不能偏颇过激,甚至错误。 (3)注意联系实际。要求联系实际生活的,要从真实感受出发,贴近生活,紧跟时代,有新意。

(4)要言之成理。有理有据,道理充分,观点经得起推敲,令人信服。