人教版九年级下化学9.1溶液的形成教案

文档属性

| 名称 | 人教版九年级下化学9.1溶液的形成教案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 120.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2020-03-07 17:09:47 | ||

图片预览

文档简介

课题:溶液的形成

【教材分析】

教材所编位置和作用:?

溶液是九年级第九单元所学习的内容,在继空气等的又一类混合物,在日常生活中和学习生活中,对溶液已经有一些了解。教材最后两个单元的学习中又将大量涉及到溶液和溶液中的有关反应。因此,本节课具有承上启下的作用

【教学目标】

知识与技能:

1、了解溶液的形成,能从微观上认识溶液是溶质以分子或离子形式分散到溶剂 中形成的均一体系 ,知道溶液、溶质﹑溶剂的概念,从宏观上认识溶液的特征。

2、了解一些常见的乳化现象,知道乳化与溶解的不同。

3、探究几种物质在水中溶解时温度的变化。

二、过程与方法:

1、通过对比探究实验的方法,学会用实验现象总结理论知识,用理论知识指导实验现象和生活;?

2、通过科学的实验探究方法掌握学会分析、归纳、总结的能力

三、情感态度与价值观

1、了解溶液在生产、生活中的应用,用所学知识解决生活中一些常见的问题?

2、通过实验等多种方法了解学习化学的乐趣和体验科学探究的过程;培养交流合作能力,体会到化学来源于生活,且走进生活,走向社会这一宗旨。

【教学重点】

溶液的形成,溶质和溶剂的判断,溶解时的吸热放热,乳化现象

【教学难点】

溶质与溶剂的判断,对溶液形成的理解。

【学情分析】

本课是关于溶液的一些初步知识,在前面的学习和生活中学生已接触到溶液,本课是将学生对溶液的感性认识上升到理论化、系统化,这就要从微观角度认识溶液形成的过程,理解溶液的概念。本课比较适合采用实验探究与多媒体相结合的教学方法。

【教学方法】

本课比较适合采用实验探究与多媒体相结合的教学方法。根据《化学新课程标准》,本课主要的指导思想是将探究的全过程贯穿于实验的始终,通过创设问题情景,诱导学生提出问题,作出假设、设计实验,实施实验,最终通过分析实验结果得出结论。把实验探究和理论分析有机的结合起来,即完成了知识点教学,又锻炼和培养了学生科学的探究能力。

乳浊液及乳化现象教材介绍的比较简单,可组织学生通过实验和阅读教材完成学习,培养学生的自学能力。在生活中的溶液的讨论环节要让学生充分认识到溶液在生产生活中的作用,认识到化学学科的社会意义,激发学生学习的兴趣,认识到我们其实是生活在溶液的世界中。

【教学环节】

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

环节1: 创设情境,导入新课 【展示】配制好了的几种溶液:品红溶液、硫酸铜溶液、氯化铁溶液、高锰酸钾溶液、氯化钾溶液等,让学生观察并设疑:你看到和想到了什么?? 【观察】 【想象】 【回答】①.不同颜色的溶液。②.想知道它们各自的味道。③.想知道它们是怎么形成的。④.想到它们可能是色素与水混合而成的.⑤.它们颜色各不相同,可能是混合物。...... 展示不同颜色的溶液以激发学生的探究欲,培养学生的想像能力。让学生在轻松愉快的氛围中开始新一课题的学习。

过渡 【讲解】通过大家的发言,可以看出同学们的想象力很丰富,探究化学奥秘的愿望很强.今天开始我们学习有关溶液的知识,首先学习: 【板书】课题1:溶液的形成 【聆听】 过渡

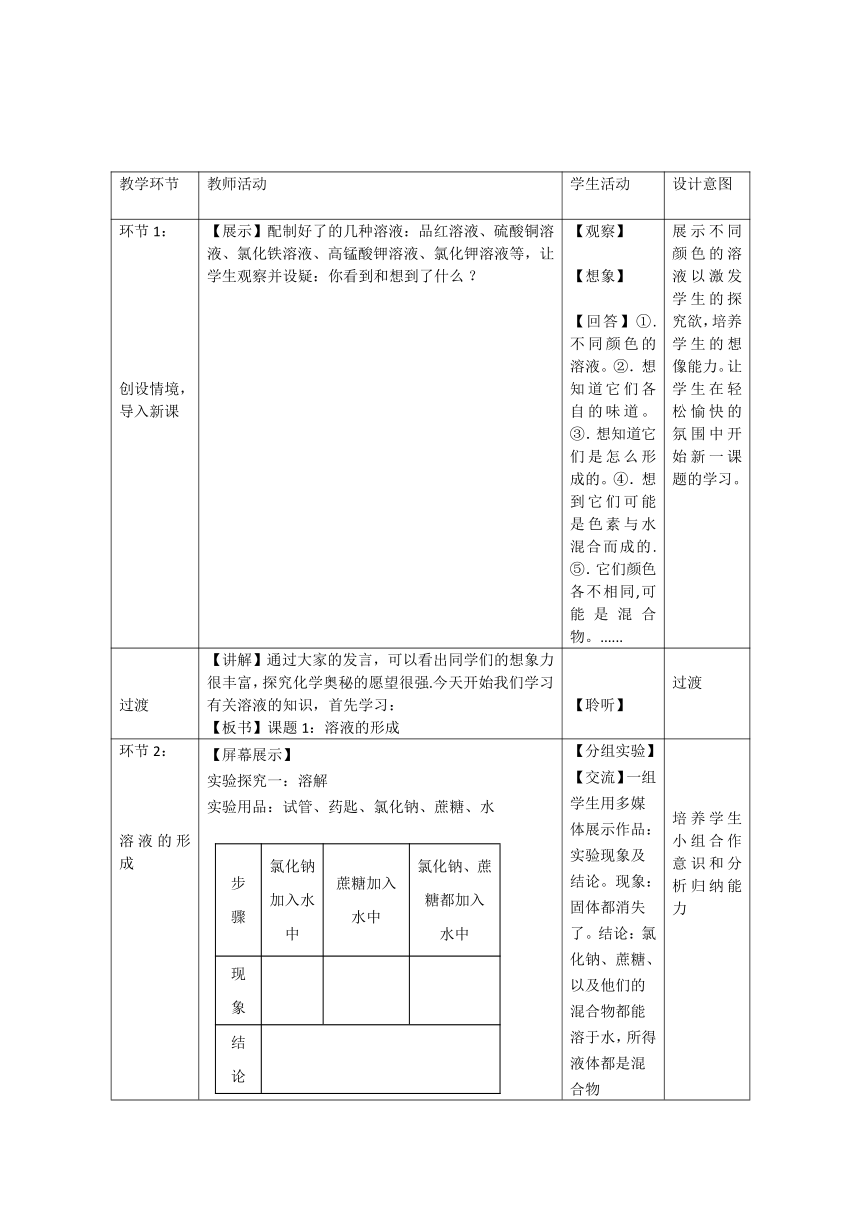

环节2: 溶液的形成 【屏幕展示】 实验探究一:溶解 实验用品:试管、药匙、氯化钠、蔗糖、水 步骤氯化钠加入水中蔗糖加入水中氯化钠、蔗糖都加入水中现象结论

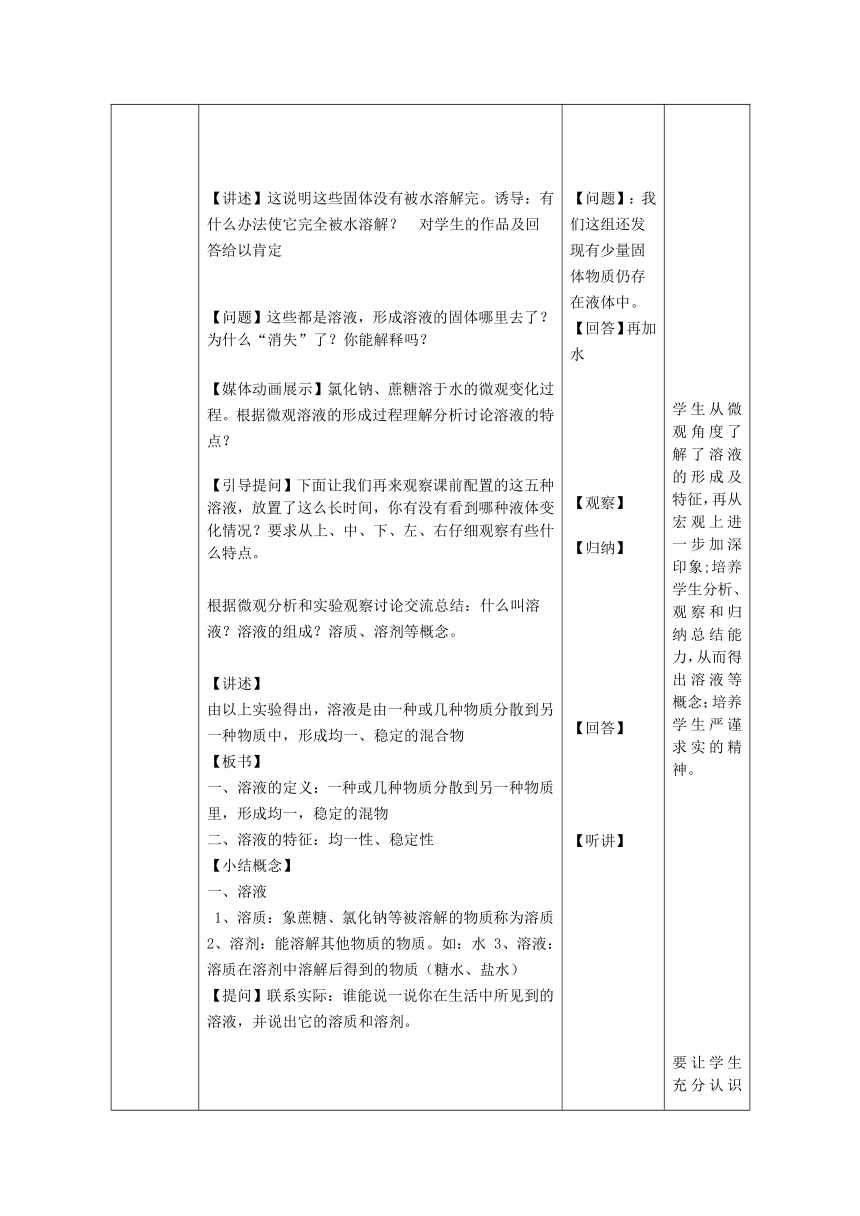

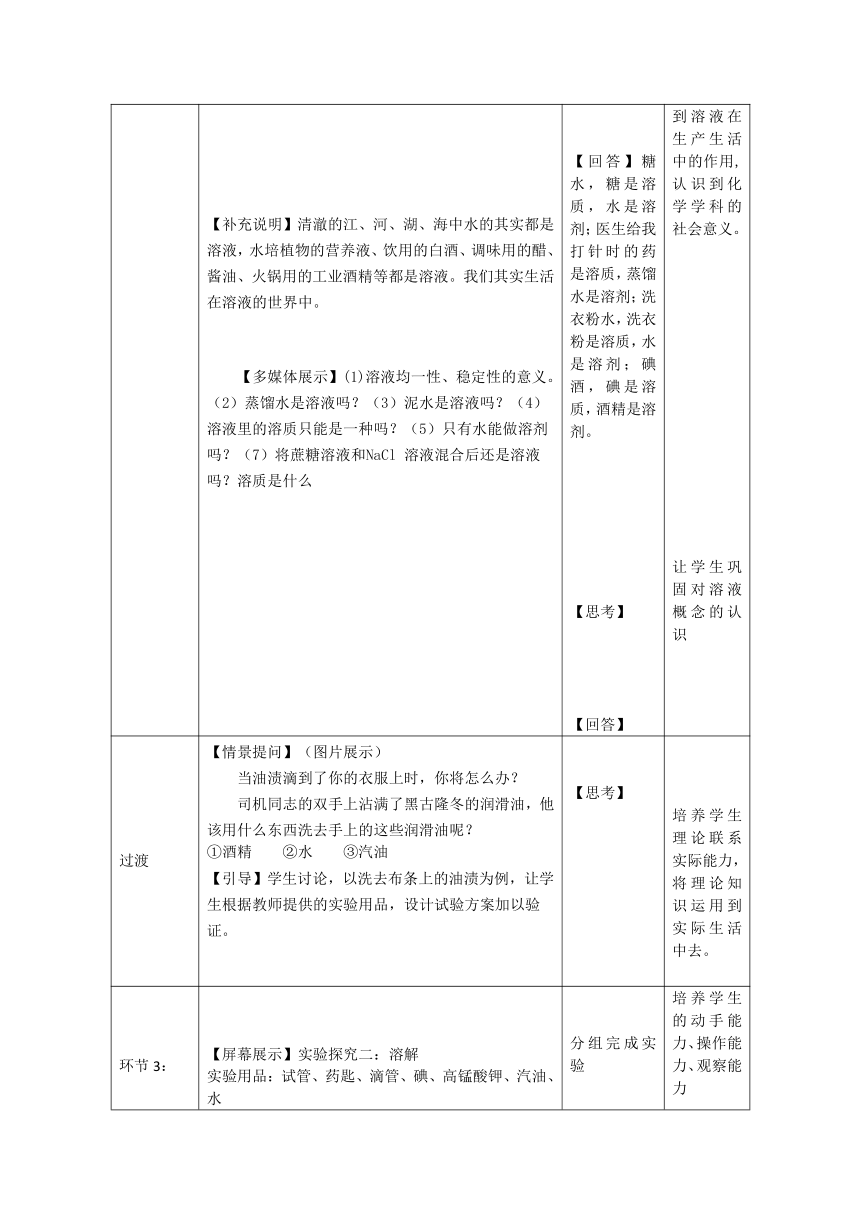

【讲述】这说明这些固体没有被水溶解完。诱导:有什么办法使它完全被水溶解??对学生的作品及回答给以肯定 【问题】这些都是溶液,形成溶液的固体哪里去了?为什么“消失”了?你能解释吗? 【媒体动画展示】氯化钠、蔗糖溶于水的微观变化过程。根据微观溶液的形成过程理解分析讨论溶液的特点? 【引导提问】下面让我们再来观察课前配置的这五种溶液,放置了这么长时间,你有没有看到哪种液体变化情况?要求从上、中、下、左、右仔细观察有些什么特点。 根据微观分析和实验观察讨论交流总结:什么叫溶液?溶液的组成?溶质、溶剂等概念。 【讲述】? 由以上实验得出,溶液是由一种或几种物质分散到另一种物质中,形成均一、稳定的混合物? 【板书】? 溶液的定义:一种或几种物质分散到另一种物质里,形成均一,稳定的混物?? 二、溶液的特征:均一性、稳定性 【小结概念】 一、溶液 1、溶质:象蔗糖、氯化钠等被溶解的物质称为溶质 2、溶剂:能溶解其他物质的物质。如:水 3、溶液:溶质在溶剂中溶解后得到的物质(糖水、盐水) 【提问】联系实际:谁能说一说你在生活中所见到的溶液,并说出它的溶质和溶剂。 【补充说明】清澈的江、河、湖、海中水的其实都是溶液,水培植物的营养液、饮用的白酒、调味用的醋、酱油、火锅用的工业酒精等都是溶液。我们其实生活在溶液的世界中。 【多媒体展示】(1)溶液均一性、稳定性的意义。(2)蒸馏水是溶液吗?(3)泥水是溶液吗?(4)溶液里的溶质只能是一种吗?(5)只有水能做溶剂吗?(7)将蔗糖溶液和NaCl 溶液混合后还是溶液吗?溶质是什么 【分组实验】 【交流】一组学生用多媒体展示作品:实验现象及结论。现象:固体都消失了。结论:氯化钠、蔗糖、以及他们的混合物都能溶于水,所得液体都是混合物 【问题】:我们这组还发现有少量固体物质仍存在液体中。 【回答】再加水 【观察】 【归纳】 【回答】 【听讲】 【回答】糖水,糖是溶质,水是溶剂;医生给我打针时的药是溶质,蒸馏水是溶剂;洗衣粉水,洗衣粉是溶质,水是溶剂;碘酒,碘是溶质,酒精是溶剂。 【思考】 【回答】 培养学生小组合作意识和分析归纳能力? 学生从微观角度了解了溶液的形成及特征,再从宏观上进一步加深印象;培养学生分析、观察和归纳总结能力,从而得出溶液等概念;培养学生严谨求实的精神。 要让学生充分认识到溶液在生产生活中的作用,认识到化学学科的社会意义。 让学生巩固对溶液概念的认识

过渡 【情景提问】(图片展示) 当油渍滴到了你的衣服上时,你将怎么办? 司机同志的双手上沾满了黑古隆冬的润滑油,他该用什么东西洗去手上的这些润滑油呢? ①酒精 ②水 ③汽油 【引导】学生讨论,以洗去布条上的油渍为例,让学生根据教师提供的实验用品,设计试验方案加以验证。

【思考】 培养学生理论联系实际能力,将理论知识运用到实际生活中去。

环节3: 溶质和溶剂的关系 【屏幕展示】实验探究二:溶解 实验用品:试管、药匙、滴管、碘、高锰酸钾、汽油、水 溶剂溶质现象 结论水碘水高锰酸钾汽油碘汽油高锰酸钾

分组完成实验 【交流】一组同学将他们的实验现象、结论展示给大家。其他各组发结论:碘难溶于水,易溶于汽油;而高锰酸钾难溶于汽油,易溶于水。 【讨论总结】①同种溶质在不同溶剂中的溶解能力不同,不同溶质在同种溶剂中的溶解能力也不同。即物质溶解能力与溶质、溶剂性质有关。 培养学生的动手能力、操作能力、观察能力 培养学生总结、表达能力?

过渡 【问题】:以上实验说明固体可以做溶质,液体可以做溶质吗?我们用实验证明一下。 【思考】 过渡

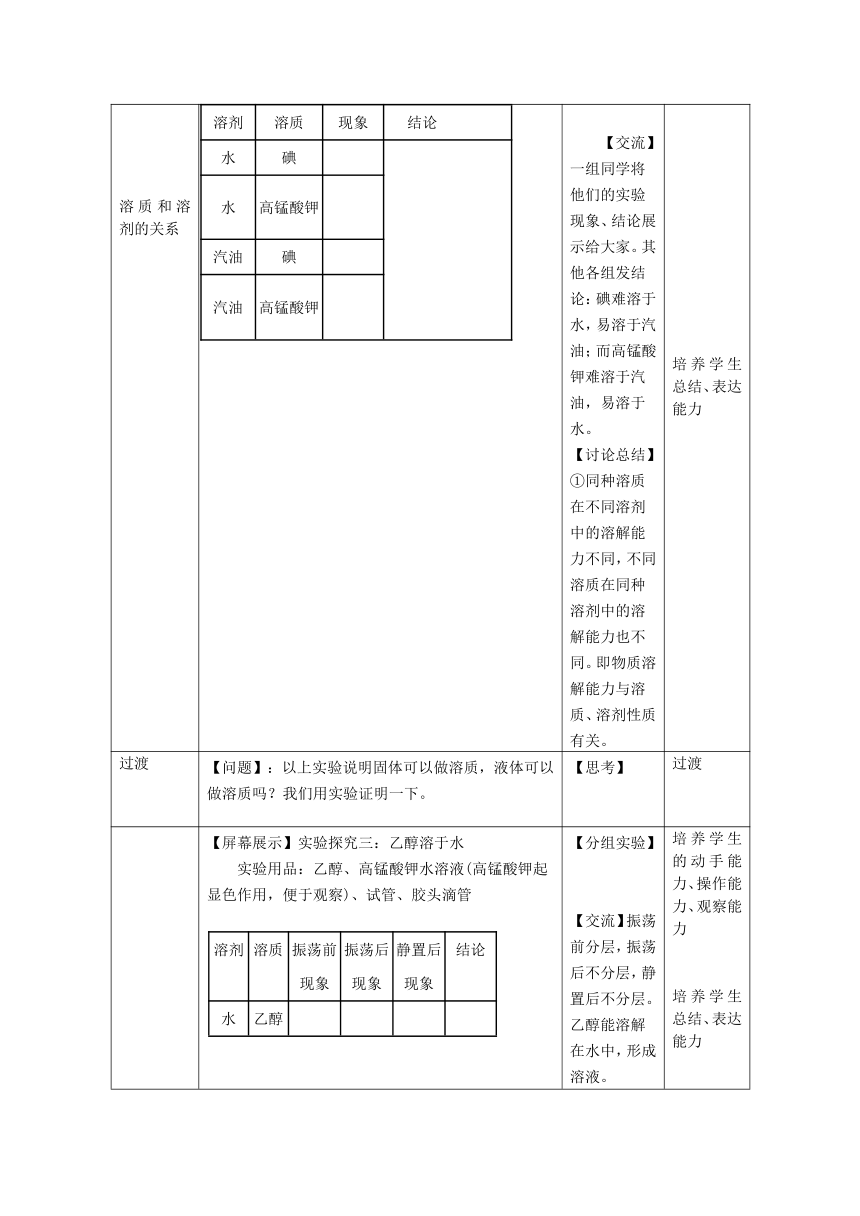

【屏幕展示】实验探究三:乙醇溶于水 实验用品:乙醇、高锰酸钾水溶液(高锰酸钾起显色作用,便于观察)、试管、胶头滴管 溶剂溶质振荡前现象振荡后现象静置后现象结论水乙醇

【讲解】通过实验可知液体也可以做溶质,例如我们生活中的消毒酒精,白酒中的溶质都是液体。其实气体也可以做溶质,例如盐酸溶液中的溶质就是氯化氢气体。 【分组实验】 【交流】振荡前分层,振荡后不分层,静置后不分层。乙醇能溶解在水中,形成溶液。 【聆听】 培养学生的动手能力、操作能力、观察能力 培养学生总结、表达能力?

过渡 【讲解】如果我们遇到一种溶液,如何确定其中的溶剂和溶质?接下来我们一起来看看溶质和溶剂的确定方法。 【聆听】 过渡

环节4: 溶质与溶质的确定 内容实例溶质溶剂固、液混合,固为质碘酒碘酒精气、夜混合,气为质盐酸氯化氢气体水液、液混合,少为质。若有水在,水为剂75%酒精酒精水

【记笔记】 把握溶质、溶剂判断的基本方法,认识到同一种物质在不同溶液中充当的角色可能不同。

过渡 【提问】(1)那当同学们在家吃饭时,当油渍不小心滴到了你的衣服上,用水可以出去吗?你是用什么方法除掉它的? 你家中餐具上的油污是如何清洗的? (3)洗涤剂为什么能除油污? 【讲述】接下来我们带着这三个问题进行实验探究 【思考】 过渡 引导学生讨论,不仅使学生将理论用于生活实际中,巩固溶剂、溶解等知识还有利于激发和开拓学生的思维,增强学生探究欲。

环节5:乳化现象 【屏幕展示】实验探究四:乳化现象 实验用品:水、植物油、洗涤剂、2支试管、胶头滴管 试管中加入的物质现象液体倒掉后试管是否干净?振荡前振荡后静置后水和植物油水和植物油 及洗涤剂

【问题】:这种液体是溶液吗? 【教师引导】这种液体叫乳浊液。乳浊液:小液滴分散到液体里形成的混合物。 【引导】完成第二个实验,看实验现象与第一个实验有何不同? 【问题】:这是为什么呢?大家请阅读课本第30页 【讲述】现在大家已经解决了我们刚开始的3个问题,其实就是当洗涤剂加入油水混合液中发生了乳化现象。 乳化是:一种液体以极微小液滴均匀地分散在互不相溶的另一种液体中的作用。 【问题】用汽油或加了洗涤剂的水都能除去衣服上的油污二者的原理相同吗?。 【讲述】? 生活中常见的乳化现象:生活中的乳化品,如女同学用的护肤品,金属表面的乳化剂。 先完成第一个实验 【交流】把植物油滴入水中,振荡前分层,振荡后不分层,静置后分层。在振荡过程中有一些小油滴分散在水中,液体倒掉后试管不干净。 【讨论总结】这种液体不是溶液,它的特点是:分层。 完成第二个实验 【交流】所做的实验现象是:将植物油滴入水中,振荡前它们是分层的,振荡后静放置又分层,把液体倒掉后试管不干净,但加入洗涤剂,用水清洗后,试管干净了。 【阅读】教材p30 【聆听】 【讨论总结】前者是油溶解在汽油中形成溶液,后者是乳化现象。 【聆听】 通过讨论、观察与实验,让学生认识到:只要开动脑筋,解决问题的方式多种多样,注意事物一般特点的同时,也要注意充分利用事物的特殊性解决问题,注意溶解与乳化的区别。 巩固加深学生对溶解和乳化的认识 让学生在学习化学知识的同时体会到科技的魅力。

过渡 【教师演示】通过演示趣味实验引入:向烧杯(底部粘有一个小木片)中注入半杯水,加入较多NaOH固体并不断搅拌。? 【提问】同学们观察到了什么现象? 【讨论与交流】:烧杯底部的小木片脱落,猜想可能的原因是什么?你还想知道什么?? 【引导】教师引导学生提出问题 【讲述】下面我们就围绕同学们的猜想和疑惑来进行研究。 【回答】烧杯底部粘着的木片掉下来了 【猜想】可能是NaOH加入水中溶解时,溶液的温度升高,使烧杯底部的石蜡熔化,因而木块掉下来了。?? 【问题1】是不是所有的物质溶解时,溶液的温度都会升高? 【问题2】物质溶解时,溶液的温度为什么会升高? 引起学生兴趣 培养学生大胆猜想,敢于提出问题的能力 同时也过渡到下一环节

环节6: 溶解时的吸热或放热现象 【屏幕展示】实验探究五:溶解时的吸热或放热现象 实验方案:将NaCl、NH4NO3、NaOH分别放入烧杯中,然后加入水,搅拌,观察现象。 实验用品:试管、烧杯、玻璃棒、温度计、NaCl、NH4NO3、NaOH。 水中加入的溶质NaCl NH4NO3 NaOH加入溶质前水的温度/°C溶解现象 溶解溶解溶解溶质溶解后的温度/ °C 结论温度不变温度降低温度升高

【讲解】 溶解过程有两种变化:扩散过程(吸收热量)和水合过程(放出热量)。?? ①扩散过程吸收热量﹥水合过程放出热量,则吸热;? ②扩散过程吸收热量﹤水合过程放出热量,则放热;? ③扩散过程吸收热量=水合过程放出热,温度则不变。? 【进行试验】 【记录数据】 【讨论归纳】 【聆听】 【记笔记】 培养学生操作能力、总结能力 让学生了解物质溶解温度变化的原因,是知其然必知其所以然。

环节7: 归纳总结 【提问】这节课学到了那些知识?运用到了那些知识?掌握了什么方法?并积极发言。 【屏幕展示】一节课所学内容 【练习】? 1、下列液体中属于溶液的是(?) ?A、白醋??????? ?B、牛奶 ?C、蒸馏水??????D、通入少量二氧化碳的澄清石灰水? 溶液的基本特征是(?)? A、含有溶质和溶剂? B、其组分一定含有水 ?C、具有无色即透明? D、具有均一性和稳定性? 可以做溶质的是(?) ?A、固体??????B、气体?C、液体??????D、均可以 【拓展延伸】? 让学生回家后利用家中的试剂配置成几种溶液,并向其家人和朋友介绍溶质﹑溶剂,并利用现代网络技术查询溶液在工农业中的应用。? 【回忆】 【讨论】 【发言】 【做练习】 完成老师布置的作业 了解学生的学习情况和对本节课知识掌握的状况 检测学生掌握知识的程度 拓展学习化学的知识面。

环节8: 【布置作业】 请同学们完成课后作业 完成作业 巩固所学知识

【板书设计】

溶液的形成

一、溶液的定义:一种或几种物质分散到另一种物质里,形成均一,稳定的混合物?

二、溶液的特征:均一性、稳定性?

三、溶质:被溶解的物质?

溶剂:溶解物质的物质

乳化:一种液体以极微小液滴均匀地分散在互不相溶的另一种液体中的作用。

溶解时的吸热放热现象

【教材分析】

教材所编位置和作用:?

溶液是九年级第九单元所学习的内容,在继空气等的又一类混合物,在日常生活中和学习生活中,对溶液已经有一些了解。教材最后两个单元的学习中又将大量涉及到溶液和溶液中的有关反应。因此,本节课具有承上启下的作用

【教学目标】

知识与技能:

1、了解溶液的形成,能从微观上认识溶液是溶质以分子或离子形式分散到溶剂 中形成的均一体系 ,知道溶液、溶质﹑溶剂的概念,从宏观上认识溶液的特征。

2、了解一些常见的乳化现象,知道乳化与溶解的不同。

3、探究几种物质在水中溶解时温度的变化。

二、过程与方法:

1、通过对比探究实验的方法,学会用实验现象总结理论知识,用理论知识指导实验现象和生活;?

2、通过科学的实验探究方法掌握学会分析、归纳、总结的能力

三、情感态度与价值观

1、了解溶液在生产、生活中的应用,用所学知识解决生活中一些常见的问题?

2、通过实验等多种方法了解学习化学的乐趣和体验科学探究的过程;培养交流合作能力,体会到化学来源于生活,且走进生活,走向社会这一宗旨。

【教学重点】

溶液的形成,溶质和溶剂的判断,溶解时的吸热放热,乳化现象

【教学难点】

溶质与溶剂的判断,对溶液形成的理解。

【学情分析】

本课是关于溶液的一些初步知识,在前面的学习和生活中学生已接触到溶液,本课是将学生对溶液的感性认识上升到理论化、系统化,这就要从微观角度认识溶液形成的过程,理解溶液的概念。本课比较适合采用实验探究与多媒体相结合的教学方法。

【教学方法】

本课比较适合采用实验探究与多媒体相结合的教学方法。根据《化学新课程标准》,本课主要的指导思想是将探究的全过程贯穿于实验的始终,通过创设问题情景,诱导学生提出问题,作出假设、设计实验,实施实验,最终通过分析实验结果得出结论。把实验探究和理论分析有机的结合起来,即完成了知识点教学,又锻炼和培养了学生科学的探究能力。

乳浊液及乳化现象教材介绍的比较简单,可组织学生通过实验和阅读教材完成学习,培养学生的自学能力。在生活中的溶液的讨论环节要让学生充分认识到溶液在生产生活中的作用,认识到化学学科的社会意义,激发学生学习的兴趣,认识到我们其实是生活在溶液的世界中。

【教学环节】

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

环节1: 创设情境,导入新课 【展示】配制好了的几种溶液:品红溶液、硫酸铜溶液、氯化铁溶液、高锰酸钾溶液、氯化钾溶液等,让学生观察并设疑:你看到和想到了什么?? 【观察】 【想象】 【回答】①.不同颜色的溶液。②.想知道它们各自的味道。③.想知道它们是怎么形成的。④.想到它们可能是色素与水混合而成的.⑤.它们颜色各不相同,可能是混合物。...... 展示不同颜色的溶液以激发学生的探究欲,培养学生的想像能力。让学生在轻松愉快的氛围中开始新一课题的学习。

过渡 【讲解】通过大家的发言,可以看出同学们的想象力很丰富,探究化学奥秘的愿望很强.今天开始我们学习有关溶液的知识,首先学习: 【板书】课题1:溶液的形成 【聆听】 过渡

环节2: 溶液的形成 【屏幕展示】 实验探究一:溶解 实验用品:试管、药匙、氯化钠、蔗糖、水 步骤氯化钠加入水中蔗糖加入水中氯化钠、蔗糖都加入水中现象结论

【讲述】这说明这些固体没有被水溶解完。诱导:有什么办法使它完全被水溶解??对学生的作品及回答给以肯定 【问题】这些都是溶液,形成溶液的固体哪里去了?为什么“消失”了?你能解释吗? 【媒体动画展示】氯化钠、蔗糖溶于水的微观变化过程。根据微观溶液的形成过程理解分析讨论溶液的特点? 【引导提问】下面让我们再来观察课前配置的这五种溶液,放置了这么长时间,你有没有看到哪种液体变化情况?要求从上、中、下、左、右仔细观察有些什么特点。 根据微观分析和实验观察讨论交流总结:什么叫溶液?溶液的组成?溶质、溶剂等概念。 【讲述】? 由以上实验得出,溶液是由一种或几种物质分散到另一种物质中,形成均一、稳定的混合物? 【板书】? 溶液的定义:一种或几种物质分散到另一种物质里,形成均一,稳定的混物?? 二、溶液的特征:均一性、稳定性 【小结概念】 一、溶液 1、溶质:象蔗糖、氯化钠等被溶解的物质称为溶质 2、溶剂:能溶解其他物质的物质。如:水 3、溶液:溶质在溶剂中溶解后得到的物质(糖水、盐水) 【提问】联系实际:谁能说一说你在生活中所见到的溶液,并说出它的溶质和溶剂。 【补充说明】清澈的江、河、湖、海中水的其实都是溶液,水培植物的营养液、饮用的白酒、调味用的醋、酱油、火锅用的工业酒精等都是溶液。我们其实生活在溶液的世界中。 【多媒体展示】(1)溶液均一性、稳定性的意义。(2)蒸馏水是溶液吗?(3)泥水是溶液吗?(4)溶液里的溶质只能是一种吗?(5)只有水能做溶剂吗?(7)将蔗糖溶液和NaCl 溶液混合后还是溶液吗?溶质是什么 【分组实验】 【交流】一组学生用多媒体展示作品:实验现象及结论。现象:固体都消失了。结论:氯化钠、蔗糖、以及他们的混合物都能溶于水,所得液体都是混合物 【问题】:我们这组还发现有少量固体物质仍存在液体中。 【回答】再加水 【观察】 【归纳】 【回答】 【听讲】 【回答】糖水,糖是溶质,水是溶剂;医生给我打针时的药是溶质,蒸馏水是溶剂;洗衣粉水,洗衣粉是溶质,水是溶剂;碘酒,碘是溶质,酒精是溶剂。 【思考】 【回答】 培养学生小组合作意识和分析归纳能力? 学生从微观角度了解了溶液的形成及特征,再从宏观上进一步加深印象;培养学生分析、观察和归纳总结能力,从而得出溶液等概念;培养学生严谨求实的精神。 要让学生充分认识到溶液在生产生活中的作用,认识到化学学科的社会意义。 让学生巩固对溶液概念的认识

过渡 【情景提问】(图片展示) 当油渍滴到了你的衣服上时,你将怎么办? 司机同志的双手上沾满了黑古隆冬的润滑油,他该用什么东西洗去手上的这些润滑油呢? ①酒精 ②水 ③汽油 【引导】学生讨论,以洗去布条上的油渍为例,让学生根据教师提供的实验用品,设计试验方案加以验证。

【思考】 培养学生理论联系实际能力,将理论知识运用到实际生活中去。

环节3: 溶质和溶剂的关系 【屏幕展示】实验探究二:溶解 实验用品:试管、药匙、滴管、碘、高锰酸钾、汽油、水 溶剂溶质现象 结论水碘水高锰酸钾汽油碘汽油高锰酸钾

分组完成实验 【交流】一组同学将他们的实验现象、结论展示给大家。其他各组发结论:碘难溶于水,易溶于汽油;而高锰酸钾难溶于汽油,易溶于水。 【讨论总结】①同种溶质在不同溶剂中的溶解能力不同,不同溶质在同种溶剂中的溶解能力也不同。即物质溶解能力与溶质、溶剂性质有关。 培养学生的动手能力、操作能力、观察能力 培养学生总结、表达能力?

过渡 【问题】:以上实验说明固体可以做溶质,液体可以做溶质吗?我们用实验证明一下。 【思考】 过渡

【屏幕展示】实验探究三:乙醇溶于水 实验用品:乙醇、高锰酸钾水溶液(高锰酸钾起显色作用,便于观察)、试管、胶头滴管 溶剂溶质振荡前现象振荡后现象静置后现象结论水乙醇

【讲解】通过实验可知液体也可以做溶质,例如我们生活中的消毒酒精,白酒中的溶质都是液体。其实气体也可以做溶质,例如盐酸溶液中的溶质就是氯化氢气体。 【分组实验】 【交流】振荡前分层,振荡后不分层,静置后不分层。乙醇能溶解在水中,形成溶液。 【聆听】 培养学生的动手能力、操作能力、观察能力 培养学生总结、表达能力?

过渡 【讲解】如果我们遇到一种溶液,如何确定其中的溶剂和溶质?接下来我们一起来看看溶质和溶剂的确定方法。 【聆听】 过渡

环节4: 溶质与溶质的确定 内容实例溶质溶剂固、液混合,固为质碘酒碘酒精气、夜混合,气为质盐酸氯化氢气体水液、液混合,少为质。若有水在,水为剂75%酒精酒精水

【记笔记】 把握溶质、溶剂判断的基本方法,认识到同一种物质在不同溶液中充当的角色可能不同。

过渡 【提问】(1)那当同学们在家吃饭时,当油渍不小心滴到了你的衣服上,用水可以出去吗?你是用什么方法除掉它的? 你家中餐具上的油污是如何清洗的? (3)洗涤剂为什么能除油污? 【讲述】接下来我们带着这三个问题进行实验探究 【思考】 过渡 引导学生讨论,不仅使学生将理论用于生活实际中,巩固溶剂、溶解等知识还有利于激发和开拓学生的思维,增强学生探究欲。

环节5:乳化现象 【屏幕展示】实验探究四:乳化现象 实验用品:水、植物油、洗涤剂、2支试管、胶头滴管 试管中加入的物质现象液体倒掉后试管是否干净?振荡前振荡后静置后水和植物油水和植物油 及洗涤剂

【问题】:这种液体是溶液吗? 【教师引导】这种液体叫乳浊液。乳浊液:小液滴分散到液体里形成的混合物。 【引导】完成第二个实验,看实验现象与第一个实验有何不同? 【问题】:这是为什么呢?大家请阅读课本第30页 【讲述】现在大家已经解决了我们刚开始的3个问题,其实就是当洗涤剂加入油水混合液中发生了乳化现象。 乳化是:一种液体以极微小液滴均匀地分散在互不相溶的另一种液体中的作用。 【问题】用汽油或加了洗涤剂的水都能除去衣服上的油污二者的原理相同吗?。 【讲述】? 生活中常见的乳化现象:生活中的乳化品,如女同学用的护肤品,金属表面的乳化剂。 先完成第一个实验 【交流】把植物油滴入水中,振荡前分层,振荡后不分层,静置后分层。在振荡过程中有一些小油滴分散在水中,液体倒掉后试管不干净。 【讨论总结】这种液体不是溶液,它的特点是:分层。 完成第二个实验 【交流】所做的实验现象是:将植物油滴入水中,振荡前它们是分层的,振荡后静放置又分层,把液体倒掉后试管不干净,但加入洗涤剂,用水清洗后,试管干净了。 【阅读】教材p30 【聆听】 【讨论总结】前者是油溶解在汽油中形成溶液,后者是乳化现象。 【聆听】 通过讨论、观察与实验,让学生认识到:只要开动脑筋,解决问题的方式多种多样,注意事物一般特点的同时,也要注意充分利用事物的特殊性解决问题,注意溶解与乳化的区别。 巩固加深学生对溶解和乳化的认识 让学生在学习化学知识的同时体会到科技的魅力。

过渡 【教师演示】通过演示趣味实验引入:向烧杯(底部粘有一个小木片)中注入半杯水,加入较多NaOH固体并不断搅拌。? 【提问】同学们观察到了什么现象? 【讨论与交流】:烧杯底部的小木片脱落,猜想可能的原因是什么?你还想知道什么?? 【引导】教师引导学生提出问题 【讲述】下面我们就围绕同学们的猜想和疑惑来进行研究。 【回答】烧杯底部粘着的木片掉下来了 【猜想】可能是NaOH加入水中溶解时,溶液的温度升高,使烧杯底部的石蜡熔化,因而木块掉下来了。?? 【问题1】是不是所有的物质溶解时,溶液的温度都会升高? 【问题2】物质溶解时,溶液的温度为什么会升高? 引起学生兴趣 培养学生大胆猜想,敢于提出问题的能力 同时也过渡到下一环节

环节6: 溶解时的吸热或放热现象 【屏幕展示】实验探究五:溶解时的吸热或放热现象 实验方案:将NaCl、NH4NO3、NaOH分别放入烧杯中,然后加入水,搅拌,观察现象。 实验用品:试管、烧杯、玻璃棒、温度计、NaCl、NH4NO3、NaOH。 水中加入的溶质NaCl NH4NO3 NaOH加入溶质前水的温度/°C溶解现象 溶解溶解溶解溶质溶解后的温度/ °C 结论温度不变温度降低温度升高

【讲解】 溶解过程有两种变化:扩散过程(吸收热量)和水合过程(放出热量)。?? ①扩散过程吸收热量﹥水合过程放出热量,则吸热;? ②扩散过程吸收热量﹤水合过程放出热量,则放热;? ③扩散过程吸收热量=水合过程放出热,温度则不变。? 【进行试验】 【记录数据】 【讨论归纳】 【聆听】 【记笔记】 培养学生操作能力、总结能力 让学生了解物质溶解温度变化的原因,是知其然必知其所以然。

环节7: 归纳总结 【提问】这节课学到了那些知识?运用到了那些知识?掌握了什么方法?并积极发言。 【屏幕展示】一节课所学内容 【练习】? 1、下列液体中属于溶液的是(?) ?A、白醋??????? ?B、牛奶 ?C、蒸馏水??????D、通入少量二氧化碳的澄清石灰水? 溶液的基本特征是(?)? A、含有溶质和溶剂? B、其组分一定含有水 ?C、具有无色即透明? D、具有均一性和稳定性? 可以做溶质的是(?) ?A、固体??????B、气体?C、液体??????D、均可以 【拓展延伸】? 让学生回家后利用家中的试剂配置成几种溶液,并向其家人和朋友介绍溶质﹑溶剂,并利用现代网络技术查询溶液在工农业中的应用。? 【回忆】 【讨论】 【发言】 【做练习】 完成老师布置的作业 了解学生的学习情况和对本节课知识掌握的状况 检测学生掌握知识的程度 拓展学习化学的知识面。

环节8: 【布置作业】 请同学们完成课后作业 完成作业 巩固所学知识

【板书设计】

溶液的形成

一、溶液的定义:一种或几种物质分散到另一种物质里,形成均一,稳定的混合物?

二、溶液的特征:均一性、稳定性?

三、溶质:被溶解的物质?

溶剂:溶解物质的物质

乳化:一种液体以极微小液滴均匀地分散在互不相溶的另一种液体中的作用。

溶解时的吸热放热现象

同课章节目录