2020《论语选读》精准复习课件(46张PPT)

文档属性

| 名称 | 2020《论语选读》精准复习课件(46张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 578.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 语文版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-03-06 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共47张PPT)

2020《<论语>选读》精准复习

审、读、答 精准突破

传统文化经典阅读是浙江卷的特色板块。考生经过选修学习及一轮复习,对传统文化经典的思想内涵有所积累,对这种题型有所掌握,但在做题过程中,存在着对所给材料中的思想内涵理解不准、把握不透及缺少一定的结合材料进行分析评价能力等问题。解决之道还是在深入理解材料的思想观点尤其是《论语》选段的观点态度上狠下功夫,在不同题型上精准突破。

任务情境

1.第21题或第23题

(1)常见提问方式:

①“夫子自道”在句中的意思是________。子贡认为孔子的“我无能”是________的说法。(2019年浙江卷)

②第一则材料中“梦见周公”的含义是什么?(2018年浙江卷)

③从这段文字看,“节用”的含义是□□□□□□。(不超过6个字)(2016年浙江卷)

④根据材料可以判断,朱熹这段话是对《孟子》中“我知言,我善养吾____________”一句的注释。(2015年浙江卷)

(2)审题关键

①注意空缺处前面或后面的提示性语言。

②注意空缺处的限制。如用空格限制字数,用引号提示用原文词句来回答。

一 精准审题

2.第22题或第24题

(1)常见提问方式

(2)审题关键

①审题型标志词

a.理解型——带“理解”题干用语。就是理解经典中关键词语、句子的内涵,细致地思考、挖掘思想的要点及表达的层次。

b.概括型——带“概括”题干用语。就是用最简练的语言表述关键词句及材料中的思想内涵或观点。

c.分析型——带“分析”“简述”等题干用语。就是要结合所给材料中的词语、句子,说明观点的由来、根据。

d.评价型——带“评价”“如何看待”等题干用语。就是要发表自己对材料所体现出来的思想的看法,或赞成,或肯定,或作辩证评价。

②理解准“理解”“概括”“分析”“评价”的对象的内涵。如“主旨”“教育技巧”“为政”“思想”等。

③注意“根据材料”“综合上述材料”等提示语,提醒考生是就材料读材料,就材料答题,不可脱离原材料。

读懂所给材料的意思是一切答题的基础。所给经典材料大都是先秦时期的语言,字少意丰,言简意赅,所以需要精细阅读。

1.粗知大意。同文言文阅读一样,可以粗译材料,个别疑难词语必须结合语境反复阅读,并辅以推断技巧,弄清楚明白。

2.拎出材料的核心词句,尤其是核心词语(概念),它们往往是思想最集中的地方。

3.注意多则材料内容上的联系。尤其是靠什么样的共同词语联系在一起。如2019年浙江卷两则材料,“忧”是联结词语。有时可以借助这则材料去理解那则材料。

二 精准读文

1.答题关键

这一关键主要是指明确从材料中摘取出来的关键词语,或者叫核心概念、术语的内涵及其关系。

(1)把材料中的核心词语与经典中的概念术语联系并对应起来,这叫回归经典、课本,以便弄清这一词语的思想内涵。

(2)辩证看待不同材料间的核心词语的异与同。既要看到区别,又要看到联系。甚至可以借助甲材料的核心词语去推知乙材料的核心词语。

三 精准答题

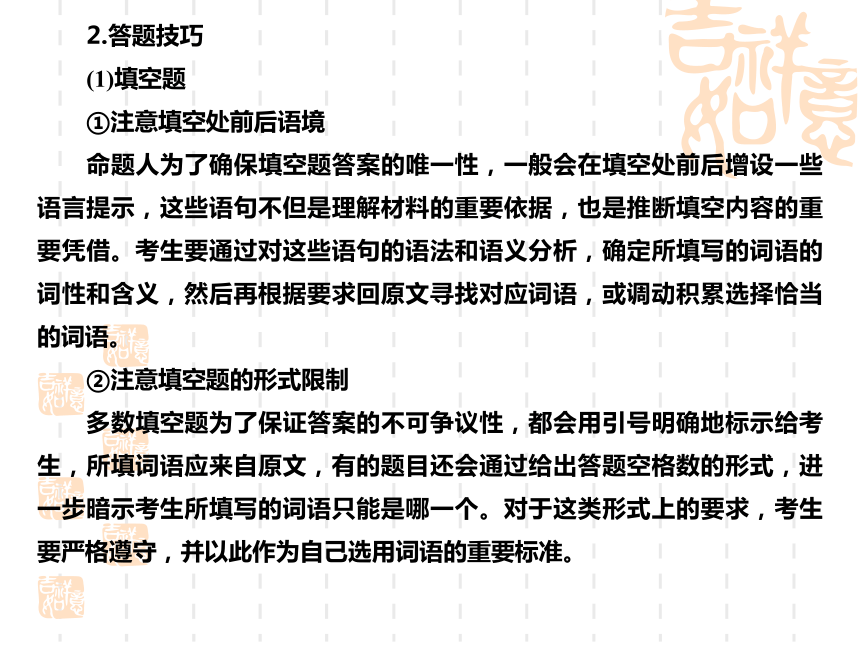

2.答题技巧

(1)填空题

①注意填空处前后语境

命题人为了确保填空题答案的唯一性,一般会在填空处前后增设一些语言提示,这些语句不但是理解材料的重要依据,也是推断填空内容的重要凭借。考生要通过对这些语句的语法和语义分析,确定所填写的词语的词性和含义,然后再根据要求回原文寻找对应词语,或调动积累选择恰当的词语。

②注意填空题的形式限制

多数填空题为了保证答案的不可争议性,都会用引号明确地标示给考生,所填词语应来自原文,有的题目还会通过给出答题空格数的形式,进一步暗示考生所填写的词语只能是哪一个。对于这类形式上的要求,考生要严格遵守,并以此作为自己选用词语的重要标准。

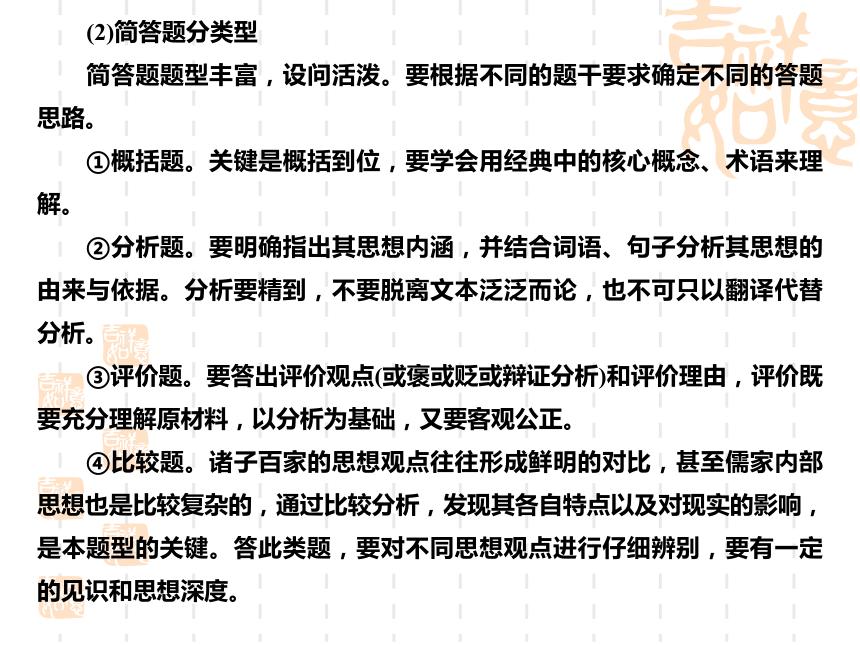

(2)简答题分类型

简答题题型丰富,设问活泼。要根据不同的题干要求确定不同的答题思路。

①概括题。关键是概括到位,要学会用经典中的核心概念、术语来理解。

②分析题。要明确指出其思想内涵,并结合词语、句子分析其思想的由来与依据。分析要精到,不要脱离文本泛泛而论,也不可只以翻译代替分析。

③评价题。要答出评价观点(或褒或贬或辩证分析)和评价理由,评价既要充分理解原材料,以分析为基础,又要客观公正。

④比较题。诸子百家的思想观点往往形成鲜明的对比,甚至儒家内部思想也是比较复杂的,通过比较分析,发现其各自特点以及对现实的影响,是本题型的关键。答此类题,要对不同思想观点进行仔细辨别,要有一定的见识和思想深度。

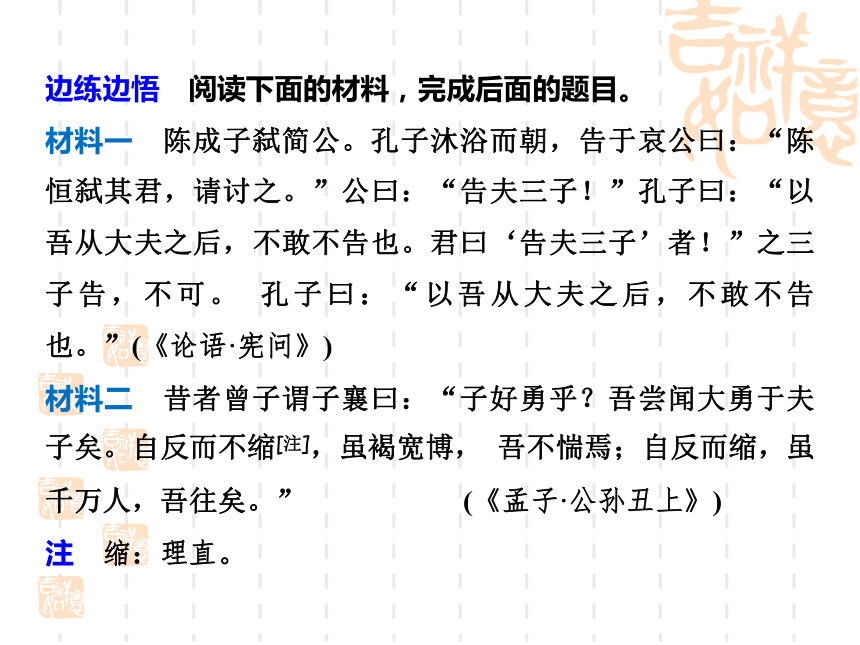

边练边悟 阅读下面的材料,完成后面的题目。

材料一 陈成子弑简公。孔子沐浴而朝,告于哀公曰:“陈恒弑其君,请讨之。”公曰:“告夫三子!”孔子曰:“以吾从大夫之后,不敢不告也。君曰‘告夫三子’者!”之三子告,不可。 孔子曰:“以吾从大夫之后,不敢不告也。”(《论语·宪问》)

材料二 昔者曾子谓子襄曰:“子好勇乎?吾尝闻大勇于夫子矣。自反而不缩[注],虽褐宽博, 吾不惴焉;自反而缩,虽千万人,吾往矣。” (《孟子·公孙丑上》)

注 缩:理直。

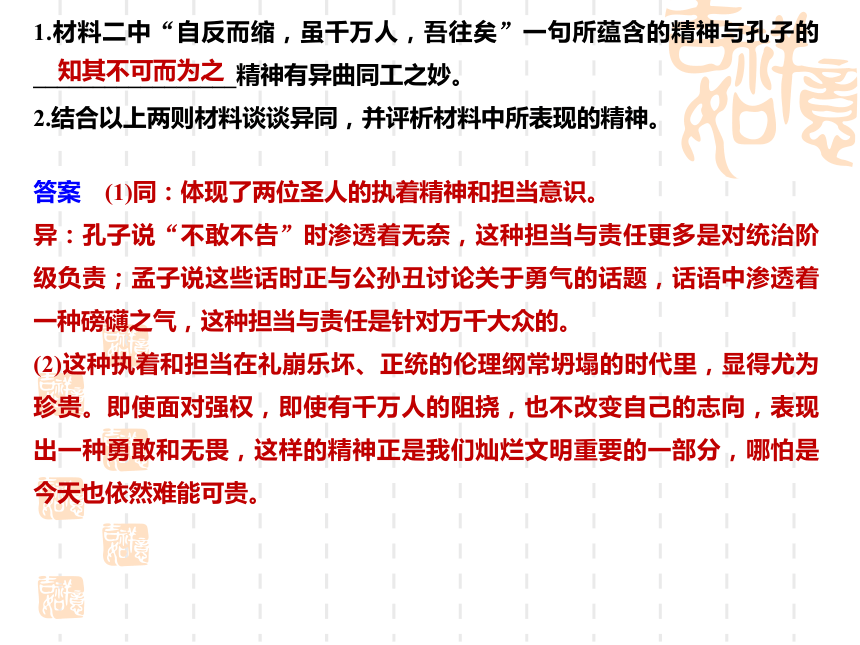

1.材料二中“自反而缩,虽千万人,吾往矣”一句所蕴含的精神与孔子的_________________精神有异曲同工之妙。

2.结合以上两则材料谈谈异同,并评析材料中所表现的精神。

答案 (1)同:体现了两位圣人的执着精神和担当意识。

异:孔子说“不敢不告”时渗透着无奈,这种担当与责任更多是对统治阶级负责;孟子说这些话时正与公孙丑讨论关于勇气的话题,话语中渗透着一种磅礴之气,这种担当与责任是针对万千大众的。

(2)这种执着和担当在礼崩乐坏、正统的伦理纲常坍塌的时代里,显得尤为珍贵。即使面对强权,即使有千万人的阻挠,也不改变自己的志向,表现出一种勇敢和无畏,这样的精神正是我们灿烂文明重要的一部分,哪怕是今天也依然难能可贵。

知其不可

而为之

参考译文

材料一 陈成子杀了齐简公。孔子斋戒沐浴而后朝见,报告鲁哀公说:“陈恒杀了他的君主,请出兵讨伐他。”哀公说:“报告给那三位大臣!”孔子退下后说:“因为我忝居大夫之列,所以不敢不报告。君主却说‘报告给那三位大臣’!”孔子到三位大臣那里报告,三个人不同意出兵。孔子说:“因为我忝居大夫之后,所以不敢不报告。”

材料二 从前,曾子对子襄说:“你喜欢勇敢吗?我曾经在孔子那里听到过关于大勇的道理。反省自己觉得理亏,那么即使对普通百姓,我难道就不害怕吗?反省自己觉得理直,纵然面对千万人,我也勇往直前。

阅读下面的材料,完成后面的题目。

子夏问孝。子曰:色难。有事,弟子服其劳,有酒食,先生馔,曾是以为孝乎?”(《论语·为政》)

孟懿子问孝,子曰:“无违。”樊迟御,子告之曰:“孟孙问孝于我,我对曰无违。”樊迟曰:“何谓也?”子曰:“生,事之以礼;死,葬之以礼,祭之以礼。”(《论语·为政》)

天下有大戒二:其一,命也:……子之爱亲,命也,不可解于心……无所逃于天地之间,是之谓大戒。是以夫事其亲者,不择地而安之,孝之至也。

(《庄子·人间世》)

3.子夏、孟懿子问孝,孔子的回答侧重点有何不同?

4.庄子认为如何是“孝”?庄子和孔子论“孝”,有何相同和不同之处?

答案 子夏:侧重在日常行为中,在父母面前保持敬爱和悦的容色。孟懿子:侧重于礼仪,在父母面前必须要遵守礼节。

答案 庄子认为,事亲要“不择地而安”,使父母舒适,就是至孝。两者都认为要爱敬父母,庄子认为爱敬父母是出于天命,是人与生俱来的天性;孔子认为,这是“仁”和“礼”的要求。

参考译文

子夏问什么是孝。孔子说:“在父母面前保持敬爱和悦的容色最难。有事情,做子弟的年轻人效劳,有酒食,让给父母享用,难道竟把这当作孝吗?”

(《论语·为政》)

孟懿子问什么是孝,孔子说:“孝就是不要违背礼。”后来樊迟给孔子驾车,孔子告诉他说:“孟孙问我什么是孝,我回答他说不要违背礼。”樊迟说:“不要违背礼是什么意思呢?”孔子说:“父母活着的时候,要按礼对待他们;父母去世后,要按礼埋葬他们,按礼祭祀他们。”(《论语·为政》)

天地间有两条大戒律:第一条大戒,知道天命;……子女爱父母,这是人的天命,无法在心里解释的……在天地之间无处可逃,这是说的大戒律。因此,那些侍奉自己的父母的人,无论在什么地方均可以使亲人感觉安定,是孝顺的最高境界。

(《庄子·人间世》)

返 回

8、阅读下面的材料,完成后面的题目。

子曰:“君子耻其言而过其行。”(《论语·宪问》)

子曰:“巧言令色,鲜矣仁!”(《论语·学而》)

子曰:“君子欲讷于言而敏于行。”(《论语·里仁》)

(1)综合上述材料,分析孔子说“耻”的原因。

(2)今天,我们如何看待孔子的言行观?

答案 言过其行,言行不一。

答案 ①孔子强调言行一致,反对言过其实,是正确的。

②对于“讷于言而敏于行”,有轻视语言表达的倾向。在今天“敏于行”固然重要,但“敏于言”也不可忽视。

参考译文

孔子说:“君子以口里说的超过实际做的为耻。”(《论语·宪问》)

孔子说:“说美好动听的话语,装柔顺和善的脸色,这种人仁德太少了!”

(《论语·学而》)

孔子说:“君子做事勤奋敏捷,说话却谨慎。”(《论语·里仁》)

9、阅读下面的材料,完成后面的题目。

子贡曰:“贫而无谄,富而无骄,何如?”子曰:“可也。未若贫而乐,富而好礼者也。”子贡曰:“《诗》云:‘如切如磋,如琢如磨’,其斯之谓与?”子曰:“赐也,始可与言诗已矣,告诸往而知来者。”(《论语·学而》)

子曰:“小子,何莫学夫诗?诗,可以兴,可以观,可以群,可以怨。迩之事父,远之事君:多识于鸟兽草木之名。”(《论语·阳货》)

《诗》有“如切如磋,如琢如磨”,是朋友之道,可以群居也。

(南朝梁·皇侃《论语义疏》)

(1)根据前两则材料,可以看出孔子对____________的重视。

(2)结合材料,说说子贡与皇侃引用“如切如磋,如琢如磨”各有什么用意。

学诗或诗教

答案 ①子贡引用诗句,用以比喻人有了好的品质,还要致力于学问,才能达到更高的境界。

②皇侃引用诗句,用以表明大家在一起,互相切磋交流学问,可以增进彼此情谊,起到协和群体的作用。

参考译文

子贡说:“贫穷却不谄媚,富有却不骄横,怎么样?”孔子说:“可以。但还比不上贫穷却很快乐,富有却谦逊好礼。”子贡说:“《诗》说:‘像加工骨角玉石反复切磋琢磨那样’,大概就是说的这个意思吧?”孔子说:“赐呀,可以跟你谈论《诗》了,告诉你已知,你能推知未知了。”

孔子说:“弟子们,为什么不学诗呢?学诗可以激发热情,可以提高观察力,可以团结群众,可以抒发不满。近可以事奉父母,远可以事奉君王;还可以多知道些鸟兽草木的名字。”

《诗经》说“切割,锉刻,雕削,磨光”,找到和朋友相处的方法,可以成群地聚居在一起探讨了。

10、阅读下面的材料,完成后面的题目。

(1)孔子曰:“益者三友,损者三友。友直,友谅,友多闻,益矣。友便辟,友善柔,友便佞,损矣。”(《论语·季氏》)

(2)或曰:“雍也仁而不佞。”子曰:“焉用佞?御人以口给,屡憎于人。不知其仁,焉用佞?”(《论语·公冶长》)

(1)第(1)则材料中“便佞”的含义是什么?

(2)概括第(2)则材料的主旨,并加以分析。

答案 巧言善辩。

答案 ①主旨在于说明仁德与口才的关系,孔子强调仁德重于口才;

②“仁而不佞”指有仁德却没有口才;“口给”指应对敏捷,能言善辩;“憎于人”指被人讨厌。孔子强调以仁为本,一个人如果有了仁德,那么口才是否过人就不是十分重要了。

参考译文

(1)孔子说:“有益的朋友有三种,有害的朋友有三种。跟正直的人交朋友,跟诚信的人交朋友,跟博学多闻的人交朋友,便有益了。跟谄媚逢迎的人交朋友,跟态度伪善的人交朋友,跟夸夸其谈的人交朋友,便有害了。”

(2)有人说:“冉雍这个人,有仁德却没有口才。”孔子说:“哪里用得着有口才呢?靠能言善辩对付人,常常让人讨厌。不知道他是否称得上仁,但哪里用得着有口才呢?”

返 回

2020《<论语>选读》精准复习

审、读、答 精准突破

传统文化经典阅读是浙江卷的特色板块。考生经过选修学习及一轮复习,对传统文化经典的思想内涵有所积累,对这种题型有所掌握,但在做题过程中,存在着对所给材料中的思想内涵理解不准、把握不透及缺少一定的结合材料进行分析评价能力等问题。解决之道还是在深入理解材料的思想观点尤其是《论语》选段的观点态度上狠下功夫,在不同题型上精准突破。

任务情境

1.第21题或第23题

(1)常见提问方式:

①“夫子自道”在句中的意思是________。子贡认为孔子的“我无能”是________的说法。(2019年浙江卷)

②第一则材料中“梦见周公”的含义是什么?(2018年浙江卷)

③从这段文字看,“节用”的含义是□□□□□□。(不超过6个字)(2016年浙江卷)

④根据材料可以判断,朱熹这段话是对《孟子》中“我知言,我善养吾____________”一句的注释。(2015年浙江卷)

(2)审题关键

①注意空缺处前面或后面的提示性语言。

②注意空缺处的限制。如用空格限制字数,用引号提示用原文词句来回答。

一 精准审题

2.第22题或第24题

(1)常见提问方式

(2)审题关键

①审题型标志词

a.理解型——带“理解”题干用语。就是理解经典中关键词语、句子的内涵,细致地思考、挖掘思想的要点及表达的层次。

b.概括型——带“概括”题干用语。就是用最简练的语言表述关键词句及材料中的思想内涵或观点。

c.分析型——带“分析”“简述”等题干用语。就是要结合所给材料中的词语、句子,说明观点的由来、根据。

d.评价型——带“评价”“如何看待”等题干用语。就是要发表自己对材料所体现出来的思想的看法,或赞成,或肯定,或作辩证评价。

②理解准“理解”“概括”“分析”“评价”的对象的内涵。如“主旨”“教育技巧”“为政”“思想”等。

③注意“根据材料”“综合上述材料”等提示语,提醒考生是就材料读材料,就材料答题,不可脱离原材料。

读懂所给材料的意思是一切答题的基础。所给经典材料大都是先秦时期的语言,字少意丰,言简意赅,所以需要精细阅读。

1.粗知大意。同文言文阅读一样,可以粗译材料,个别疑难词语必须结合语境反复阅读,并辅以推断技巧,弄清楚明白。

2.拎出材料的核心词句,尤其是核心词语(概念),它们往往是思想最集中的地方。

3.注意多则材料内容上的联系。尤其是靠什么样的共同词语联系在一起。如2019年浙江卷两则材料,“忧”是联结词语。有时可以借助这则材料去理解那则材料。

二 精准读文

1.答题关键

这一关键主要是指明确从材料中摘取出来的关键词语,或者叫核心概念、术语的内涵及其关系。

(1)把材料中的核心词语与经典中的概念术语联系并对应起来,这叫回归经典、课本,以便弄清这一词语的思想内涵。

(2)辩证看待不同材料间的核心词语的异与同。既要看到区别,又要看到联系。甚至可以借助甲材料的核心词语去推知乙材料的核心词语。

三 精准答题

2.答题技巧

(1)填空题

①注意填空处前后语境

命题人为了确保填空题答案的唯一性,一般会在填空处前后增设一些语言提示,这些语句不但是理解材料的重要依据,也是推断填空内容的重要凭借。考生要通过对这些语句的语法和语义分析,确定所填写的词语的词性和含义,然后再根据要求回原文寻找对应词语,或调动积累选择恰当的词语。

②注意填空题的形式限制

多数填空题为了保证答案的不可争议性,都会用引号明确地标示给考生,所填词语应来自原文,有的题目还会通过给出答题空格数的形式,进一步暗示考生所填写的词语只能是哪一个。对于这类形式上的要求,考生要严格遵守,并以此作为自己选用词语的重要标准。

(2)简答题分类型

简答题题型丰富,设问活泼。要根据不同的题干要求确定不同的答题思路。

①概括题。关键是概括到位,要学会用经典中的核心概念、术语来理解。

②分析题。要明确指出其思想内涵,并结合词语、句子分析其思想的由来与依据。分析要精到,不要脱离文本泛泛而论,也不可只以翻译代替分析。

③评价题。要答出评价观点(或褒或贬或辩证分析)和评价理由,评价既要充分理解原材料,以分析为基础,又要客观公正。

④比较题。诸子百家的思想观点往往形成鲜明的对比,甚至儒家内部思想也是比较复杂的,通过比较分析,发现其各自特点以及对现实的影响,是本题型的关键。答此类题,要对不同思想观点进行仔细辨别,要有一定的见识和思想深度。

边练边悟 阅读下面的材料,完成后面的题目。

材料一 陈成子弑简公。孔子沐浴而朝,告于哀公曰:“陈恒弑其君,请讨之。”公曰:“告夫三子!”孔子曰:“以吾从大夫之后,不敢不告也。君曰‘告夫三子’者!”之三子告,不可。 孔子曰:“以吾从大夫之后,不敢不告也。”(《论语·宪问》)

材料二 昔者曾子谓子襄曰:“子好勇乎?吾尝闻大勇于夫子矣。自反而不缩[注],虽褐宽博, 吾不惴焉;自反而缩,虽千万人,吾往矣。” (《孟子·公孙丑上》)

注 缩:理直。

1.材料二中“自反而缩,虽千万人,吾往矣”一句所蕴含的精神与孔子的_________________精神有异曲同工之妙。

2.结合以上两则材料谈谈异同,并评析材料中所表现的精神。

答案 (1)同:体现了两位圣人的执着精神和担当意识。

异:孔子说“不敢不告”时渗透着无奈,这种担当与责任更多是对统治阶级负责;孟子说这些话时正与公孙丑讨论关于勇气的话题,话语中渗透着一种磅礴之气,这种担当与责任是针对万千大众的。

(2)这种执着和担当在礼崩乐坏、正统的伦理纲常坍塌的时代里,显得尤为珍贵。即使面对强权,即使有千万人的阻挠,也不改变自己的志向,表现出一种勇敢和无畏,这样的精神正是我们灿烂文明重要的一部分,哪怕是今天也依然难能可贵。

知其不可

而为之

参考译文

材料一 陈成子杀了齐简公。孔子斋戒沐浴而后朝见,报告鲁哀公说:“陈恒杀了他的君主,请出兵讨伐他。”哀公说:“报告给那三位大臣!”孔子退下后说:“因为我忝居大夫之列,所以不敢不报告。君主却说‘报告给那三位大臣’!”孔子到三位大臣那里报告,三个人不同意出兵。孔子说:“因为我忝居大夫之后,所以不敢不报告。”

材料二 从前,曾子对子襄说:“你喜欢勇敢吗?我曾经在孔子那里听到过关于大勇的道理。反省自己觉得理亏,那么即使对普通百姓,我难道就不害怕吗?反省自己觉得理直,纵然面对千万人,我也勇往直前。

阅读下面的材料,完成后面的题目。

子夏问孝。子曰:色难。有事,弟子服其劳,有酒食,先生馔,曾是以为孝乎?”(《论语·为政》)

孟懿子问孝,子曰:“无违。”樊迟御,子告之曰:“孟孙问孝于我,我对曰无违。”樊迟曰:“何谓也?”子曰:“生,事之以礼;死,葬之以礼,祭之以礼。”(《论语·为政》)

天下有大戒二:其一,命也:……子之爱亲,命也,不可解于心……无所逃于天地之间,是之谓大戒。是以夫事其亲者,不择地而安之,孝之至也。

(《庄子·人间世》)

3.子夏、孟懿子问孝,孔子的回答侧重点有何不同?

4.庄子认为如何是“孝”?庄子和孔子论“孝”,有何相同和不同之处?

答案 子夏:侧重在日常行为中,在父母面前保持敬爱和悦的容色。孟懿子:侧重于礼仪,在父母面前必须要遵守礼节。

答案 庄子认为,事亲要“不择地而安”,使父母舒适,就是至孝。两者都认为要爱敬父母,庄子认为爱敬父母是出于天命,是人与生俱来的天性;孔子认为,这是“仁”和“礼”的要求。

参考译文

子夏问什么是孝。孔子说:“在父母面前保持敬爱和悦的容色最难。有事情,做子弟的年轻人效劳,有酒食,让给父母享用,难道竟把这当作孝吗?”

(《论语·为政》)

孟懿子问什么是孝,孔子说:“孝就是不要违背礼。”后来樊迟给孔子驾车,孔子告诉他说:“孟孙问我什么是孝,我回答他说不要违背礼。”樊迟说:“不要违背礼是什么意思呢?”孔子说:“父母活着的时候,要按礼对待他们;父母去世后,要按礼埋葬他们,按礼祭祀他们。”(《论语·为政》)

天地间有两条大戒律:第一条大戒,知道天命;……子女爱父母,这是人的天命,无法在心里解释的……在天地之间无处可逃,这是说的大戒律。因此,那些侍奉自己的父母的人,无论在什么地方均可以使亲人感觉安定,是孝顺的最高境界。

(《庄子·人间世》)

返 回

8、阅读下面的材料,完成后面的题目。

子曰:“君子耻其言而过其行。”(《论语·宪问》)

子曰:“巧言令色,鲜矣仁!”(《论语·学而》)

子曰:“君子欲讷于言而敏于行。”(《论语·里仁》)

(1)综合上述材料,分析孔子说“耻”的原因。

(2)今天,我们如何看待孔子的言行观?

答案 言过其行,言行不一。

答案 ①孔子强调言行一致,反对言过其实,是正确的。

②对于“讷于言而敏于行”,有轻视语言表达的倾向。在今天“敏于行”固然重要,但“敏于言”也不可忽视。

参考译文

孔子说:“君子以口里说的超过实际做的为耻。”(《论语·宪问》)

孔子说:“说美好动听的话语,装柔顺和善的脸色,这种人仁德太少了!”

(《论语·学而》)

孔子说:“君子做事勤奋敏捷,说话却谨慎。”(《论语·里仁》)

9、阅读下面的材料,完成后面的题目。

子贡曰:“贫而无谄,富而无骄,何如?”子曰:“可也。未若贫而乐,富而好礼者也。”子贡曰:“《诗》云:‘如切如磋,如琢如磨’,其斯之谓与?”子曰:“赐也,始可与言诗已矣,告诸往而知来者。”(《论语·学而》)

子曰:“小子,何莫学夫诗?诗,可以兴,可以观,可以群,可以怨。迩之事父,远之事君:多识于鸟兽草木之名。”(《论语·阳货》)

《诗》有“如切如磋,如琢如磨”,是朋友之道,可以群居也。

(南朝梁·皇侃《论语义疏》)

(1)根据前两则材料,可以看出孔子对____________的重视。

(2)结合材料,说说子贡与皇侃引用“如切如磋,如琢如磨”各有什么用意。

学诗或诗教

答案 ①子贡引用诗句,用以比喻人有了好的品质,还要致力于学问,才能达到更高的境界。

②皇侃引用诗句,用以表明大家在一起,互相切磋交流学问,可以增进彼此情谊,起到协和群体的作用。

参考译文

子贡说:“贫穷却不谄媚,富有却不骄横,怎么样?”孔子说:“可以。但还比不上贫穷却很快乐,富有却谦逊好礼。”子贡说:“《诗》说:‘像加工骨角玉石反复切磋琢磨那样’,大概就是说的这个意思吧?”孔子说:“赐呀,可以跟你谈论《诗》了,告诉你已知,你能推知未知了。”

孔子说:“弟子们,为什么不学诗呢?学诗可以激发热情,可以提高观察力,可以团结群众,可以抒发不满。近可以事奉父母,远可以事奉君王;还可以多知道些鸟兽草木的名字。”

《诗经》说“切割,锉刻,雕削,磨光”,找到和朋友相处的方法,可以成群地聚居在一起探讨了。

10、阅读下面的材料,完成后面的题目。

(1)孔子曰:“益者三友,损者三友。友直,友谅,友多闻,益矣。友便辟,友善柔,友便佞,损矣。”(《论语·季氏》)

(2)或曰:“雍也仁而不佞。”子曰:“焉用佞?御人以口给,屡憎于人。不知其仁,焉用佞?”(《论语·公冶长》)

(1)第(1)则材料中“便佞”的含义是什么?

(2)概括第(2)则材料的主旨,并加以分析。

答案 巧言善辩。

答案 ①主旨在于说明仁德与口才的关系,孔子强调仁德重于口才;

②“仁而不佞”指有仁德却没有口才;“口给”指应对敏捷,能言善辩;“憎于人”指被人讨厌。孔子强调以仁为本,一个人如果有了仁德,那么口才是否过人就不是十分重要了。

参考译文

(1)孔子说:“有益的朋友有三种,有害的朋友有三种。跟正直的人交朋友,跟诚信的人交朋友,跟博学多闻的人交朋友,便有益了。跟谄媚逢迎的人交朋友,跟态度伪善的人交朋友,跟夸夸其谈的人交朋友,便有害了。”

(2)有人说:“冉雍这个人,有仁德却没有口才。”孔子说:“哪里用得着有口才呢?靠能言善辩对付人,常常让人讨厌。不知道他是否称得上仁,但哪里用得着有口才呢?”

返 回