【备考2020】中考现代文阅读专题突破:2.专题一小说题型训练之情节概括梳理类

文档属性

| 名称 | 【备考2020】中考现代文阅读专题突破:2.专题一小说题型训练之情节概括梳理类 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-03-09 10:12:48 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

专题一 小说题型训练之情节概括梳理类

——下笔如有神

——精构情节,讲好故事

一、情节的概念

情节是叙事性文学作品中具有内在因果联系的人物活动及其形成的事件的进展过程,由一组或一组以上能显示人物行动、人物与人物、人物与环境之间的复杂关系的具体事件和矛盾冲突构成,是塑造人物性格的主要手段;它以现实生活中的矛盾冲突为依据,经作家的集中、概括并加以组织、结构而成,事件的因果关系亦更加突出。它是小说中最具体可感的部分,是小说叙事结构中最重要的因素之一。

把握好故事情节,是读懂小说的关键,是整体感知小说的起点,更是欣赏小说艺术特点的基础。分析情节不是鉴赏小说的目的,而是手段,是为理解人物性格、把握主题服务的。【来源:21cnj*y.co*m】

二、情节的叙述方式

1.叙述方式

顺叙:按照故事发展的先后顺序展开情节。顺叙可以使故事情节的发展脉络分明、层次清晰。

倒叙:先将发生在后面的情节或者结局交代出来,再按照顺序叙述故事。这样容易造成悬念,引人入胜。

插叙:暂时中断正在叙述的事件,插入与该事件或主要情节相关的回忆或故事。这样可以对小说的主要情节或中心事件构成必要的补充,使情节更加完整,结构更加严密,内容更加充实。【出处:21教育名师】

补叙:在行文中用一小段话对故事前面已经交代过的人或事件进行补充交代,这样追加的内容一般没有情节,也不需要有过渡,但可以使故事内容更加完整。

平叙:平行地叙述两件或两件以上同时发生的事,这样可以使故事发展的头绪更加清楚,照应更加得体,但要交代清楚事件的始末时间等。

插叙与补叙的区别 ①从内容上看,插叙是作者为事件发展提供背景材料,如果将这个材料删去,原有的故事情节仍旧保持相对的独立性,线索仍旧清楚明朗,读者不会产生疑问;而补叙是与全文中心事件密切相关的,是情节发展的重要组成部分,如果将这个片段删去,读者会产生疑问或歧义。 ②从形式上看,插叙内容的前后有简明扼要的过渡性文字,使之与中心事件衔接自然,一般被安排在篇中,而不在篇末;补叙无须过渡性文字,它一般被置于事件出现结果之后,交代产生这种结果的原因,因此它可以被安排在篇末。 ③从篇幅上看,插叙的文字一般较多,有较完整的故事情节;补叙的文字一般较少,多则一段,少则一句话,只要完成对人物或事件的某些补充说明的任务就可以了。 ④从效果上看,插叙是作者为人物经历和事件发展提供背景材料,能使文章的内容更丰富,结构更紧密,人物性格更鲜明;补叙是将事件的开头、发展、高潮和结尾的某个片段“藏”于文后,有意造成悬念,让读者产生错觉,到一定的时候“亮”出来,这样通过“藏”和“亮”,使文章跌宕多姿,波澜起伏,增强艺术感染力。

2.叙述视角

(1)全知视角

“全知视角”大多见于传统小说,一般以第三人称为主。叙述者处于全知全能的地位,作品中的人物、故事、场景等无不处于其主宰之下、调度之中。叙述者凌驾于整个故事之上,洞悉一切,随时对人物的思想及行为做出解释和评价。这种视角可以使作者随意地对故事情节及人物形象进行加工处理,但作者的过多干预和介入也使作品和读者之间产生距离,从而降低作品的真实度和可信度。

(2)有限视角

“有限视角”是限知限觉的视角,以第一人称“我”的角度去叙述事件的过程。特点是叙述讲究遮蔽作者的意图,故意隐藏一些环节,留给读者自己去推理、判断和评价;不足之处是叙述的眼光往往较为主观,带有偏见和感彩,只能限于“我”的所见所闻所感。

3.叙述人称

第一人称:只能局限于叙述人的所见所闻,与“有限视角”一样,会受到一定的叙述限制,但它能使小说显得真实亲切,拉近与读者的距离,同时便于抒发感情。

第二人称:增强文章的抒情性和亲切感,便于感情交流。

第三人称:能比较直接、客观地展现丰富多彩的生活,不受时间和空间的限制,反映现实比较灵活自由。

4.叙述线索(见后面)

三、情节的安排技巧

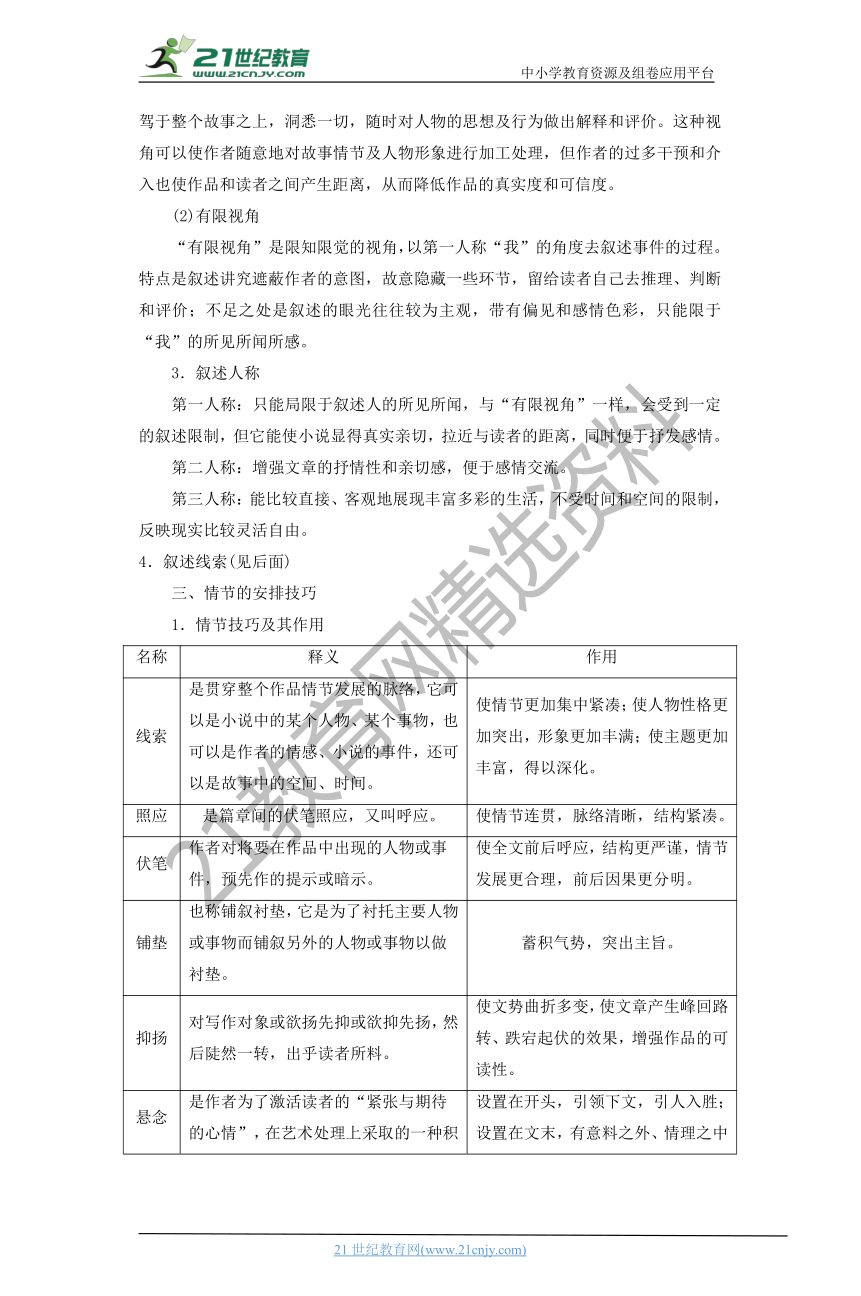

1.情节技巧及其作用

名称 释义 作用

线索 是贯穿整个作品情节发展的脉络,它可以是小说中的某个人物、某个事物,也可以是作者的情感、小说的事件,还可以是故事中的空间、时间。 使情节更加集中紧凑;使人物性格更加突出,形象更加丰满;使主题更加丰富,得以深化。

照应 是篇章间的伏笔照应,又叫呼应。 使情节连贯,脉络清晰,结构紧凑。

伏笔 作者对将要在作品中出现的人物或事件,预先作的提示或暗示。 使全文前后呼应,结构更严谨,情节发展更合理,前后因果更分明。

铺垫 也称铺叙衬垫,它是为了衬托主要人物或事物而铺叙另外的人物或事物以做衬垫。 蓄积气势,突出主旨。

抑扬 对写作对象或欲扬先抑或欲抑先扬,然后陡然一转,出乎读者所料。 使文势曲折多变,使文章产生峰回路转、跌宕起伏的效果,增强作品的可读性。

悬念 是作者为了激活读者的“紧张与期待的心情”,在艺术处理上采取的一种积极手段。通俗地说,它是指在小说的叙述中先设置一个谜面,藏起谜底,在适当的时候再予以点破,使读者的期待心理得到满足。 设置在开头,引领下文,引人入胜;设置在文末,有意料之外、情理之中之效;设置在矛盾处,勾连情节,深化内容。

对比 把两种对立的事物或者同一事物的两个不同方面放在一起相互比较。 渲染气氛、表现事物或突出主题。

衬托 描绘某一事物来表现另一事物的艺术手法。它分为正衬和反衬两种。 使文章更生动,人物、事物形象更突出,主题更鲜明。

突转 在小说结尾部分,作者常常采用突转的方法形成情节的某种“巧合”、某种意料之外的反转,或者是人物性格的“急剧改变”。 收到意料之外、情理之中的效果,对表现小说主旨起到画龙点睛的作用。

2.重点技巧——线索

(1)类型:人线、物线、事线、情线、时空线(参见后面“四、情节的运行模式”相关内容)

(2)结构

①单线结构

这种结构类型的特点是情节单纯,线索明晰。构成小说情节的线索只有一条,多是围绕一两个主要人物来展开情节。小说情节由开端、发展、高潮到结局,依次展开,环环相扣,犹如链条一般。主题在完整的情节描写和人物刻画中表现出来。

②复线结构

a.明线:由人物活动或事件发展所直接呈现出来的线索。小说明线所叙述的人物故事容易集中突出。

b.暗线:未直接描绘的人物活动或事件所间接呈现出来的线索。暗线能够在更深更广的层面上揭示出当时社会的各种矛盾或斗争的焦点,使故事情节的安排更加巧妙,使小说的矛盾和主题更加突出。21世纪教育网版权所有

另有主线与副线。依主人公为线索的叫主线,依其他次要人物为线索的叫副线。复线结构的特点是双线并行,同时展开,能容纳更为纷繁复杂的生活内容,能使人物形象更丰满。21·cn·jy·com

方法点拨

读小说的情节最基础的开端工作是梳理、概括情节思路。它有三种方法:

①按小说叙述、情节发展的顺序梳理,即开端、发展、高潮、结局四部分。

②按线索梳理。先找出线索,然后梳理出线索发生发展的不同阶段、顺序。

③抓住场面梳理。一般一个场面梳理为一个情节,小说中的场面就是人物活动的场所。

梳理、概括情节要准确:

①从主人公的角度叙述。故事复杂、关涉的人物较多时,一般首先从主人公的角度叙述、概括,而且要前后贯通。www.21-cn-jy.com

②叙述要完整。按照“何时何地何人做何事”的格式加以叙述、概括。尤其是“何人”“何事”这两个要素坚决不能省略。“何事”一环有时要包括“原因、经过、结果”。2-1-c-n-j-y

③叙述、概括时要避免前后情节的相互交错。

答题模式:

①主人公在……时……地,做了……事

②小说先写了……接着写……又写了……最后写……

③开端:……发展:……高潮:……结局:……

把握小说线索的关键点有两个:

一是找出并找准线索。找出线索的办法主要有:①标题判“线”;②以物求“线”;③反复出“线”(反复出现的事物或语句);④以情寻“线”;⑤时空缀“线”。21教育名师原创作品

至于找出多条线索,可以依不同的人物寻找,或者按人物的外部行为与内心活动区别。

二是分析线索的作用。一般要从情节、形象、主题方面考虑。一可使小说结构清晰、集中;二可巧妙安排结构,揭示、丰富、深化主题;三可丰富、突出人物形象。双线结构要特别注意暗线在丰富人物、深化主题、展示广阔的时空等方面的作用。21教育网

题型例举

阅读夏列两个文段,解析以下题目。

甲

“我有些话要告诉你,小东西。”她说,“贝尔曼先生今天在医院去世了。他害肺炎,只病了两天。头天早上,看门人在楼下的房间里发现他痛苦得要命。他的鞋子和衣服都湿透了,冰凉冰凉的。他们想不出,在那种凄风苦雨的夜里,他究竟是到什么地方去的。后来,他们找到了一个还燃着的灯笼,一把从原来的地方挪动过的梯子,还有几支散落的画笔,一块调色板,上面剩有绿色和黄色的颜料,末了——看看窗外,亲爱的,看看墙上最后的一片叶子。你不是觉得纳闷,它为什么在风中不飘不动吗?啊,亲爱的,那是贝尔曼的杰作——那晚最后的一片叶子掉落时,他画在墙上的。”21*cnjy*com

(选自欧·亨利《最后的常春藤叶》)

乙

“慢性饥饿,医生这样说的!你要晓得,他是这样去做活的!他想把店铺撑下去;但是除了自己以外,他不让任何人碰他的靴子。他接了一份定货后,要费好长时间去做它。顾客可不愿等待呀。结果,他失去了所有的顾客。他老坐在那里,只管做呀做呀——我愿意代他说这句话——在伦敦,没有一个人可以做出比他更好的靴子!但是也得看看同业竞争呀!他从不登广告!他肯用最好的皮革,而且还要亲自做。好啦,这就是他的下场。照他的想法,你对他能有什么指望呢?”

“但是饿死——”

“这样说,也许有点儿夸张——但是我自己知道,他从早到晚坐在那里做靴子,一直做到最后的时刻。你知道,我往往在旁边看着他。他从不让自己有吃饭的时间;店里从来不存一个便士。所有的钱都用在房租和皮革上了。他怎么能活得这么久,我也莫名其妙。他经常断炊。他是个怪人。但是他做了顶好的靴子。”

“是的,”我说,“他做了顶好的靴子。

(选自高尔斯华绥《品质》)

两篇选文均为小说的结尾,这样安排情节对表现主人公有何作用?请作简要分析。

(1)甲文:_______________________________________________________________________

(2)乙文:_______________________________________________________________________

答案:

(1)①贝尔曼为了画一片叶子付出了生命,这个情节既出乎意料,又在情理之中。②使贝尔曼的形象得以反转。他性情暴躁却富有爱心,能不顾一切拯救琼珊。③情节反转,改变了人物形象的意义。贝尔曼一生追求杰作而无所得,却为了拯救一个普通人成就了一幅“杰作”。

(2)①格斯拉最终饿死,这是他命运的必然结局,这样安排使人物形象具有悲剧意义。②这段对话从侧面凸显了格斯拉的品质,他的精湛手艺和敬业态度,让竞争者都为之叹服。www-2-1-cnjy-com

整文精讲

阅读下面的文字,完成文后题目。

马兰花

李德霞

大清早,马兰花从蔬菜批发市场接了满满一车菜回来。车子还没扎稳,邻摊卖水果的三孬就凑过来说:“兰花姐,卖咸菜的麻婶出事了。”

马兰花一惊:“出啥事啦?”

三孬说:“前天晚上,麻婶收摊回家后,突发脑溢血,幸亏被邻居发现,送到医院里,听说现在还在抢救呢。”

马兰花想起来了,难怪昨天就没看见麻婶摆摊卖咸菜。三孬又说:“前天上午麻婶接咸菜钱不够,不是借了你六百块钱吗?听说麻婶的女儿从上海赶过来了,你最好还是抽空跟她说说去。”

整整一个上午,马兰花都提不起精神来,不时地瞅着菜摊旁边的那块空地发呆。以前,麻婶就在那里摆摊卖咸菜,不忙的时候,就和马兰花说说话,聊聊天。有时买菜的人多,马兰花忙不过来,不用招呼,麻婶就会主动过来帮个忙……

中午,跑出租车的男人进了菜摊。马兰花就把麻婶的事跟她男人说了。男人说:“我开车陪你去趟医院吧。一来看看麻婶,二来把麻婶借钱的事跟她女儿说说,免得日后有麻烦。”

马兰花就从三孬的水果摊上买了一大兜水果,坐着男人的车去了医院。

麻婶已转入重症监护室,还没有脱离生命危险。门口的长椅上,麻婶的女儿哭得眼泪一把,鼻涕一把。马兰花安慰了一番,放下水果就出了医院。男人撵上来,不满地对马兰花说:“我碰你好几次,你咋不提麻婶借钱的事?”

马兰花说:“你也不看看,那是提钱的时候吗?”

男人急了:“你现在不提,万一麻婶救不过来,你找谁要去?”

马兰花火了:“你咋尽往坏处想啊?你就肯定麻婶救不过来?你就肯定人家会赖咱那六百块钱?啥人啊!”

男人铁青了脸,怒气冲冲地上了车。一路上,男人把车开得飞快。

第三天,有消息传来,麻婶没能救过来,昨天她女儿火化了麻婶,带着骨灰连夜飞回了上海。

男人知道后,特意赶过来,冲着马兰花吼:“钱呢?麻婶的女儿还你了吗?老子就没见过你这么傻的女人!”

男人离开时,一脚踢翻一只菜篓子,红艳艳的西红柿滚了一地。

马兰花的眼泪在眼眶里打转转。

从此,男人耿耿于怀,有事没事就把六百块钱的事挂在嘴边。马兰花只当没听见。一天,正吃着饭,男人又拿六百块钱说事了。男人说:“咱都进城好几年了,住的房子还是租来的。你倒好,拿六百块钱打了水漂儿。”

马兰花终于憋不住了,眼里含着泪说:“你有完没完?不就六百块钱吗?是个命!就当麻婶是我干妈,我孝敬了干妈,成了吧?”

男人一撂碗,拂袖而去,把屋门摔得山响。

日子水一样流淌。转眼,一个月过去。

这天,马兰花卖完菜回到家。一进门,就看见男人系着围裙,做了香喷喷的一桌饭菜。马兰花呆了,诧异地说:“日头从西边出来啦?”

上小学二年级的女儿嘴快,说:“妈妈,是有位阿姨给你寄来了钱和信,爸爸高兴,说是要犒劳你的。”

马兰花看着男人说:“到底咋回事?”

男人挠挠头,嘿嘿一笑:“是麻婶的女儿从上海寄来的。”

“信里都说了些啥?”

男人从抽屉里取出一张汇款单和一封信,说:“你自己看嘛。”

马兰花接过信,就着灯光看起来。信中写道:“兰花姐,实在是对不起了。母亲去世后,我没来得及整理她的东西,就大包小包地运回上海了。前几天清理母亲的遗物时,我意外地发现了一个小本本,上面记着她借你六百块钱的事,还有借钱的日期。根据时间推断,我敢肯定,母亲没有还这笔钱。本来母亲在医院时,你还送了一兜水果过来,可你就是没提母亲借钱的事。还好我曾经和母亲到你家串过门,记着地址。不然麻烦可就大了。汇去一千元,多出来的四百块算是对大姐的一点心意吧。还有一事,我听母亲说过,大姐一家住的那房子还是租来的。母亲走了,房子我用不上,一时半会儿也卖不了,大姐如果不嫌弃,就搬过去住吧,就当帮我看房子了,钥匙我随后寄去。”

马兰花读着信,读出满眼的泪水……

(有删改)

1.梳理情节题

请按照明线、暗线分别梳理、概括小说的情节思路。

答:________________________________________________________________________

答案 小说的明线是马兰花一家为借款而引发的冲突,暗线是麻婶母女的还款过程。小说可分为四个层次。

第一层(开端)(1~5段):明线写马兰花得知借她钱的麻婶生病住院的消息后的不安,暗线写麻婶在向马兰花借六百块钱后的第三天突然发病住院。

第二层(发展一)(6~12段):明线写马兰花夫妇前往医院看望麻婶,却因未提借钱一事而第一次起冲突;暗线写麻婶生命垂危。

第三层(发展二)(13~19段):明线写因麻婶病逝其女儿未还钱,夫妇俩数起冲突;暗线写麻婶女儿为母亲料理后事,整理遗物。

第四层(高潮、结局)(20~28段):明线写马兰花为麻婶女儿的信激动流泪,暗线写麻婶的女儿写信还钱。

2.分析线索题

小说有明暗两条线索,分别是什么?这样处理有什么好处?请简要分析。

答:________________________________________________________________________

答案 第一问:明线是马兰花一家为借款而引发的冲突,暗线是麻婶母女的还款过程。

第二问:(1)设置麻婶母女还款这一暗线,虽然着墨不多,但仍可展现她们的品质,丰富小说的主题;(2)明暗线索交织,使小说情节更为集中紧凑,突出了主人公的形象。

3.分析情节构思题

小说以“还钱”为中心,这有什么好处?请简要说明。

答:________________________________________________________________________

答案 (1)以“还钱”为中心,使叙事更简洁、集中、明了。(2)以“还钱”为中心,很好地把明线与暗线联结起来,使结构浑然一体。(3)以“还钱”为中心,更好地表现人物形象。如夫妻俩因“还钱”而起冲突,使人物性格鲜明。(4)以“还钱”为中心,使主题表达更突出、更深化。【来源:21·世纪·教育·网】

4.分析情节开头段落作用题

小说前四段以马兰花听说麻婶出事开篇,这样写有什么作用?请简要分析。

答:________________________________________________________________________

答案 (1)巧设悬念:麻婶还在抢救,性命如何,令人揪心。(2)交代麻婶借钱一事。(3)引出下文马兰花去医院看望麻婶、夫妻俩因还钱引发冲突等一系列情节。

5.分析情节中间段落作用题

小说中画波浪线部分提到“六百块钱”,一段中三次提及,反复出现,有什么作用?

答:________________________________________________________________________

答案 (1)交代双方矛盾产生的缘由,推动故事情节的自然发展。(2)为塑造人物形象服务,形成两个人物性格特点之间的鲜明对比。(3)可以使发展中的情节跌宕起伏,前后呼应。(4)更能一步步地激化矛盾,最终为彰显主题服务。

人物作用:表现人物性格(心理),强化人物情感。

主题作用:深化主题,突出(暗示)主题。

6.分析情节结尾段落作用题

请探究小说以马兰花夫妇收到麻婶女儿的来信结尾的表达效果。

答:________________________________________________________________________

答案 (1)深化了“人间自有真情在”的主题。①小说结尾是马兰花夫妇收到了麻婶女儿的来信,信的内容是表达对马兰花的感激之情,不仅还了母亲所借的钱,还将母亲的房子借给他们使用。善有善报的感恩之情满人间。②“马兰花读着信,读出满眼的泪水”,满眼泪水的背后,是对麻婶去世的惋惜,对麻婶女儿知恩图报的感激,以及对丈夫终于不再唠叨的释然。人与人之间的相助之情满社会。③“男人系着围裙,做了香喷喷的一桌饭菜”,男人因为来信而明白了自己的错误。知错即改的夫妻温情满家园。

(2)实现了情节的逆转,收到了“出人意料、情理之中”的表达效果。①心灵的逆转。麻婶女儿在来信中表达了对马兰花的感激之情,不仅还了母亲所借的钱,还将母亲的房子借给他们使用。这与前面男人指责妻子“拿六百块钱打了水漂儿”形成对比,造成逆转。②现实的逆转。麻婶女儿知恩图报,从母亲的小本本里面得知实情,与前文麻婶女儿火化了麻婶后回上海,马兰花可能无法再收回自己的钱形成了逆转。③人情的逆转。麻婶记账、女儿还钱、男人改错、兰花流泪,让原本冷漠的社会一下子变得温情脉脉。

(3)进一步丰富了人物形象。①马兰花读信含泪,满眼泪水的背后,是对麻婶去世的惋惜,对麻婶女儿知恩图报的感激,以及对丈夫终于不再唠叨的释然。其善良形象跃然纸上。②“男人系着围裙,做了香喷喷的一桌饭菜”,让我们在看到男人暴躁的同时也看到了其人性中知错能改的美好一面。③麻婶女儿从母亲的小本本里面得知实情,不仅借六百还一千,还将母亲的房子借给他们使用,表达的是对马兰花的感激之情,其知恩图报的美德也随之被凸显出来。

考场精练

窗

[(澳大利亚)泰格特]

①在一家医院的病房里,曾住过两位病人,他们的病情都很严重。这间病房十分窄小,仅能容下两张病床。病房有一扇门和一个窗户,门通向走廊,透过窗户可以看到外界。

②其中一位病人经允许,可以分别在每天上午和下午扶起身来坐上一个小时。这位病人的病床靠近窗口。

③而另一位病人则不得不日夜躺在病床上。当然,两位病人都需要静养治疗。使他们感到尤为痛苦的是,两人的病情不允许他们做任何事情借以消遣,既不能读书阅报,也不能听收音机、看电视……只有静静地躺着。而且只有他们两个人。噢,两人经常谈天,一谈就是几个小时,他们谈起各自的家庭妻小,各自的工作,各自在战争中做过些什么,曾在哪些地方度假,等等。每天上午和下午,时间一到,靠近窗户的病人就被扶起身来,开始一小时的仰坐。每当这时,他就开始为同伴描述起他所见到的窗外的一切。渐渐地,每天的这两个小时,几乎就成了他和同伴生活的全部内容了。

④很显然,这个窗户俯瞰着一座公园,公园里面有一泓湖水,湖面上照例漫游着一群群野鸭、天鹅。公园里的孩子们有的扔面包喂这些水禽,有的摆弄游艇模型。一对对年轻的情侣手挽着手在树阴下散步。公园里鲜花盛开,主要有玫瑰花,但四周还有五彩斑斓、争相斗妍的牡丹花和金盏草。在公园那端的一角,有一块网球场。有时那儿进行的比赛确实精彩,不时也有几场板球赛,虽然球艺够不上正式决赛的水平,但是,有得看总比没有强。那边还有一块用于玩滚木球的草坪。公园的尽头是一排商店。在这些商店的后边,闹市区隐约可见。21cnjy.com

⑤躺着的那位病人津津有味地听着这一切。这个时刻的每一分钟对他来说都是一种享受。描述仍在继续:一个孩童怎样差一点跌入湖中,身着夏装的姑娘是多么美丽动人。接着,又是一场扣人心弦的网球赛。他听着这栩栩如生的描述,仿佛亲眼看到了窗外所发生的一切。

⑥一天下午,当听到一名板球队员正慢悠悠地把球击得四处皆是时,不靠窗口的病人,突然产生了一个想法:为什么偏偏是挨着窗户的那个人,能有幸观赏到窗外的一切?为什么自己不应得到这种机会呢?他为自己会有这种想法而感到惭愧,竭力不再这么想。可是,他愈加克制,这种想法却变得愈加强烈,几天以后,这个想法已经进一步变为紧挨着窗口的为什么不该是我呢。

⑦他白昼无时不为这一想法所困扰,晚上,又彻夜难眠。结果,病情一天天加重了,医生们对其病因不得而知。

⑧一天晚上,他照例睁着双眼盯着天花板。这时,他的同伴突然醒来,开始大声咳嗽,呼吸急促,时断时续,液体已经充塞了他的肺腔,他两手摸索着,在找电铃的按钮,只要电铃一响,值班的护士就会立即赶来。

⑨但是,另一位病人却纹丝不动地看着。心想:他凭什么要占据窗口那张床位呢?

⑩痛苦的咳嗽声打破了黑夜的沉静。一声又一声……卡住了……停止了……直至最后呼吸声也停止了。

?另一位病人仍然盯着天花板。

?二天早晨,医护人员送来了漱洗水,发现那个病人早已咽气了,他们静悄悄地将尸体抬了出去,丝毫没有大惊小怪。

?稍过几天,似乎这时开口已经正当得体。剩下的这位病人就提出是否能让他挪到窗口的那张床上去。医护人员把他抬了过去,将他舒舒服服地安顿在那张病床上。接着他们离开了病房,剩下他一个人静静地躺在那儿。

?医生刚一离开,这位病人就十分痛苦地挣扎着,用一只胳膊肘支起了身子,口中气喘吁吁。他探头朝窗口望去。

?看到的只是光秃秃的一堵墙。

1.概括小说中“不靠窗的病人”心态变化的过程。

愉悦陶醉→嫉妒而惭愧 → 怨愤不平 → 冷酷麻木 →心满意足→惊愕不已

2.设想小说接下来可能发生的一种情景或结局,并阐明理由。

示例:他感到被欺骗,贪欲变成仇恨,病情加重,一命呜呼。理由:按人物性格发展逻辑,顺理成章。

示例一:他为自己的所作所为羞愧难当,痛不欲生,在悔恨中死去。理由:让两位病人同死窗下,因由有别,结果一致,合理延伸悲剧,传递正能量。

示例二:他在感激中醒悟。理由:给沉重的主题一片亮色,拓展主题的宽度。

示例三:他在噩梦中经受折磨。理由:让人物灵魂经受折磨,让放任嫉妒和贪欲付出代价,拓展主题的深度。

评分:情思或结局合情合理2分,理由得当1分,共3分,其它答案符合題意即可。

3.小说题目的含义及“窗”在文中的作用是什么?

含义:①“窗”既指病房实际的窗,也喻指人物的心灵。②“窗”是生活的透视和折光。

作用:①“窗”是文中人物关注的焦点,是故事发生的缘起,也是故事的落点。

②故事围绕“窗”展开,它引发了人物内心的矛盾冲突。

③反映了作品主题,给人以人生的启迪。

评分:含义2分,作用2分,共4分。其中“作用”答对1点得1分,答对2点得 2分。意思对即可。

4.就小说运用的一种写法作简要赏析。

示例一:对比。小说中两个人物品行形成鲜明对比,表达对善美的赞颂和恶丑的鞭挞。或美丽与荒凉的景象进行对比,说明心怀贪念和嫉妒的人,看不到世间的美丽风景,平静淡泊的人,则可体验到生活的美好。示例二:情节逆转(或突转)。小说结尾出人意料,异峰突起,给读者新奇的心理体验,发人深思;引发读者对靠窗病人关于窗外情景描述的回顾与再认识;对贪念与冷酷给予无情鞭挞。

示例三:细膩的心理描写,通过细腻的心理描写,展示人物自身的心理矛盾冲突,呈现其由欲念到恶念的心理变化过程,推动情节的发展。2·1·c·n·j·y

5.这篇小说意蕴丰富,试任选一个角度谈谈你从中受到的启示。

要点:①人应该控制自身的贪念,不能任其泛滥。②人要去除对他人的嫉妒,怀有平常之心。

③对待自己要长善抑恶。④要做一个高尚善良的人。

⑤善良的人性令人称颂,丑恶的人性令人唾弃。⑥拒绝冷漠,建立互助友爱的人际关系。

评分:围绕示例①一③其中之一作阐述得3分,围绕示例④一⑥其中之一作阐述得2分,共3分。其它答案符合题意即可。21·世纪*教育网

栅栏两边苹果甜

①艾尔和胡安住在普韦布洛村村口两幢并排的房子里,尽管他们的房子十分相似,但艾尔家的庭院里有一棵枝繁叶茂的大苹果树,而胡安家却没有。在艾尔看来,除了家人和好脾气,胡安拥有的东西很少。21*cnjy*com

②春天,苹果树蓬蓬勃勃地开出满树的粉色花朵;秋天,苹果树的枝头缀满红艳、甜美的果实。这时,艾尔每天都会对着苹果树吹嘘一番:“我的苹果树开出的花最美丽,结出的果实最甜美,这使我成为普韦布洛村最棒、最幸福的人!”“那的确是棵很美的苹果树。”胡安赞同地说,“你也让我们一同欣赏它的美丽,我感觉很开心。”听到别人也从他的苹果树上获取益处,艾尔的幸福减少了一大半。他越想越不高兴,为了独享苹果树恩赐的幸福,他悄悄地建造了一道高高的栅栏。

③尽管如此,有一年春天,艾尔还是沮丧地看到,苹果树的一根枝条已悄悄伸进了邻居家的庭院。艾尔想:“我不能剪掉它,秋天它还会结出很多的苹果呢。不过,胡安怎么可以从我的树上获得好处呢?”在粉红色花朵盛开的春天,他异常烦恼;到绿叶满枝头的夏天,他心事重重;当果实挂满枝头的秋天来到时,他决定解决此事。

④艾尔站在庭院里采摘苹果,他很努力,却怎么也够不到栅栏另一边枝条上的苹果,他很沮丧。然而,第二天,他在家门口发现了一个苹果蛋糕,卡片上面写着“谢谢”,署名“胡安”。艾尔恼火极了,他白皙的脸涨得通红,他把卡片摔到地上,胡安偷了他的苹果!

⑤他带着蛋糕,急匆匆赶往市长家。他把蛋糕掷到桌上说:“看这个,这是用从我家树上采摘的苹果制作的,胡安犯了偷盗罪!”市长问:“你肯定做蛋糕的苹果是你的吗?”艾尔怒气冲冲地说:“当然!许多年前,我父亲在庭院里亲手栽下这棵苹果树,土地和树都属于我,苹果当然也属于我。”市长说:“从现在起四天后,法官将去普韦布洛村考察。你既然提交了案子,肯定能得到公正的裁决。”艾尔皱起眉头问:“我应该怎么为法官准备证词?”“你已经站在自己一方讲述了事情,但一个栅栏有两边,就像所有争论一样。法官希望你了解问题的两个方面,请你明天带着胡安的观点再来。”市长说。

⑥艾尔朝家的方向走,他努力想象胡安可能会说什么。树枝确实越过了栅栏,胡安又那么贫穷,任何食品当然都受他欢迎。“不过,那是我的苹果树!”艾尔对着一条路过的狗语气坚定地说。

⑦第二天清晨,艾尔返回市长家,说出了他想象的胡安一方的辩词。“他会说苹果落到了他家庭院, 因此变成他的了。”艾尔说,“但是,如果一条狗跑进他家院子,狗却不会变成他的。”艾尔为自己想出的精彩辩词感觉十分自豪。“但胡安为什么要送给你苹果蛋糕呢?”市长问道。“为什么?嘲笑我呗!”艾尔说。市长说:“可是,胡安没有能力送给别人食物啊。你的说法有欠妥当。一个栅栏有两边,就像所有争论一样,你还需要考虑一天。”艾尔勉强地说:“我将去和胡安谈一谈,但这只会使我的证据更加充分!”

⑧晚上,艾尔坐在院子中,出神地凝视着树木和栅栏。A微风下,苹果树发出沙沙的声响;栅栏边,盛开的小花也快活地眨着眼睛。艾尔想:苹果树是我的,所以它的果实也是我的,但是苹果落到了胡安家院子里……胡安为什么要送给我蛋糕呢?

⑨艾尔来到胡安家门口,轻轻敲了几下门。胡安打开门,一看是艾尔,就十分友好地笑起来:“你喜欢那个蛋糕吗?我必须感谢你。你家苹果树伸过来的树枝,给我和家人增添了许多快乐,春天的花开、夏天的绿荫,都令我们无比幸福。我知道,拥有普韦布洛村最棒苹果树的人肯定也是最慷慨之人,但那些苹果,当然属于你。我想,我们从你的苹果树那里得到了如此多幸福,只把苹果归还给你就显得过于微薄了,所以,我妻子用所有的苹果烤成了一个香甜的蛋糕,我们希望你喜欢它!”

⑩艾尔白皙的脸涨得通红,他感觉自己比一只蚂蚁还要矮小。此时,他最初的气愤已经像绵白糖一般完全融化在水中了。

?“你愿意和我们共进晚餐吗?”胡安指着餐桌说。餐桌上摆着一些简单的饭菜:豆子、米饭和玉米饼。艾尔知道,明天法官到来时,他不用提供任何证词了。他说:“很乐意,和你们在一起,我很幸福!但请允许我带点东西过来。”B说完,艾尔连忙跑回家,仔仔细细地选了一篮最大、最红的苹果,带着这边的甜甜的苹果去了栅栏的另一边。

(选自2013年第9期《特别关注》,有改动)

1.怎样理解文章标题“栅栏两边苹果甜”的含义。

既指艾尔家的苹果香甜(1分),

也指善良、宽容消除了二人的隔阂(1分),

给栅栏两边的两个家庭带来愉悦、幸福、甜蜜(1分)。(计3分)

2.阅读选文②~?段,根据本文的故事情节,将横线上的内容补充完整。

艾尔不满分享果树,修建栅栏。—— ⑴ —— ⑵ ——艾尔到胡安家考察,得知真相。【版权所有:21教育】

(1)艾尔发现树枝伸过栅栏,心事重重(2分)。

⑵艾尔发现苹果被偷,向市长投诉(2分)。(计4分)

3.选文中艾尔两次“脸涨得通红”,结合文章内容分析人物不同的心理。

⑴艾尔恼火极了,他白皙的脸涨得通红,他把卡片摔到地上……

(1)表现了艾尔因发现自己的苹果被“偷”而气愤、恼火的心理(2分)。

⑵艾尔白皙的脸涨得通红,他感觉自己比一只蚂蚁还要矮小。

⑵表现了艾尔明白真相后羞愧、内疚的心理(2分)。(计4分)

4.文中有A、B两处画线的句子,请选择其中一处分析表达效果。

我选 处,表达效果:

A运用了景物描写和拟人修辞(2分)。

写微风中苹果树的声响和栅栏旁边星星点点的小花在风中摇曳的情态,渲染温馨的气氛,衬托艾尔此时内心微妙的变化(1分),推动了故事情节的发展(1分)。

B动作描写、细节描写(2分),

细致、生动形象地描写出艾尔此时因被邻居感动而心甘情愿送给邻居最好的苹果的幸福心理(2分)。

5.你认为文中的胡安除了拥有“家人和好脾气”,还拥有什么?请结合文章内容说明理由。(写出两点即可)

①善良宽容,例如艾尔建高高的栅栏,但胡安仍然把伸过栅栏的苹果做成蛋糕感谢他;当艾尔来考察时,胡安热情邀请他共进晚餐。

②懂得感恩,例如胡安因为艾尔的苹果树给他带来了幸福和快乐,他让妻子做苹果蛋糕感谢艾尔。

③知足快乐,例如胡安看到苹果树春天的花开、夏天的绿荫就感到无比幸福、快乐。

(围绕人物的性格或品质分析,角度正确,结合文章内容进行合理的解释,每点2分,答出两点即可)

6.阅读下面链接材料,结合材料内容回答问题。

【链接材料】周国平在他的一篇文章中写到:“幸福喜欢捉迷藏。我们年轻时,它躲藏在未来,引诱我们前去找寻它。曾几何时,我们发现自己已经将它错过,于是回过头来,又在记忆中找寻它。”的确如此,很多时候我们所追求的幸福,不经意间已被握在手中,可是我们却不曾感觉到它,仍在苦苦地寻觅着。

幸福在哪里?文中的艾尔和胡安已经找到,你是否也已经把幸福握在自己的手中了呢?请联系生活实际谈谈如何获得幸福。(不少于50字)

参考示例:要想获得幸福,首先要摆正心态,对于生活不能奢求;

其次要有善于发现幸福的慧眼,亲人的细心呵护、朋友的温馨话语、师长的真诚帮助等都是我们的幸福,幸福其实就在我们的身边,我们要懂得珍惜拥有的幸福。

(能够联系生活实际,言之成理,表述清楚即可。计3分)

基本概念精讲

整文阅读解析

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://www.21cnjy.com/" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)